Полная версия:

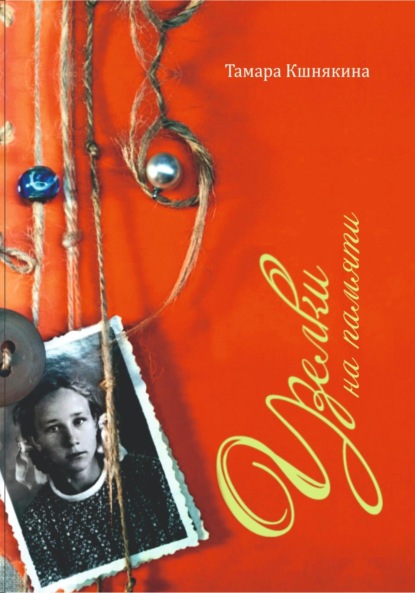

Узелки на памяти

Тамара Кшнякина

Узелки на памяти

БЕСЦЕННАЯ СВЯЗЬ

Семейные истории давно стали трендом современной литературы. И это неслучайно. Ведь семья, словно маленький осколок зеркала, отражает большой мир. Откуда и почему приехали, как жили, в каких событиях участвовали, чему были живыми свидетелями. И в идеале большая история должна состоять из памяти отдельных семей, во всяком случае – ей не противоречить.

Книга Тамары Кшнякиной – это богатый материал, содержащий события и исторические места Алтайского края, а также факты прошлого, насколько их можно было охватить и сохранить в семейной памяти. И эта связь поистине бесценна! Из неё ты осознаешь своё настоящее как результат происхождения, духовного развития, все свои достижения и потери. И только повествования о детстве рассказчицы достаточно, чтобы многое понять и об истории нашего многонационального края.

Некоторые эпизоды воспоминаний – яркие, трогательные сцены семейных отношений, вызывающие светлые слёзы. При этом Тамара Степановна не идеализирует семью, показывая порой и естественные противоречия. Главное для автора – победа природной привязанности родственников друг к другу, забота, прощение обид и установление семьи как важнейшей ценности в жизни человека. Запоминаются тут и рассказы о дружеских связях, о сострадании, участливости и добрососедстве: и печальная история «Найдёныш», и шутливая «Проходня», и загадочная история с иконой.

Прочитав эту книгу, вы поймёте, что главным источником жизни и долголетия является не богатство и сытая, удобная жизнь, а духовная крепость, здоровое осознание себя как личности. Книга будет интересна как ровесникам автора – послевоенному поколению, так и молодым, которые многое узнают о жизни своих сверстников, выживших в непредставимо сложных условиях.

Спасибо Тамаре Степановне за этот труд!

Фарида Габдраупова, член Союза российских писателей

Предисловие

С благодарностью от потомков

Каждая семья дарит своим потомкам лучшее, что удалось накопить, создать, сберечь. Кому-то проторенная дорога в профессии, кому-то дом с красными башенками на фасаде в готическом стиле, кому-то сбережения на банковском счёте… И мне пришёл по наследству уникальный семейный подарок! Вот эта книга с воспоминаниями моей мамы о жизни наших предков в далёком прошлом веке доинтернетной эпохи!

Как сильно изменились люди за эти 100 лет. Как изменился быт и семейные отношения, среда обитания. Сегодня детей считают «иждивенцами», официально давая такой статус при расчёте зарплаты и социальных выплатах. Родители по закону должны обеспечивать и питание, и условия проживания чада. А раньше? А раньше дети считались богатством, работниками в семье, как члены большого семейного хозяйства, производства. Дети рано взрослели и делили иногда тяготы быта наравне со взрослыми, выживали все вместе наперекор голодомору, войнам, переселениям и стихийным бедствия один на один, лицом к лицу со стихией. Своему единственному сыну, умному и доброму мальчику, я иногда напоминаю вымыть посуду, пропылесосить, поторапливаю и поучаю рассказами о той нелёгкой жизни, которая выпала на долю нашей бабушки, наших предков. Как рано нужно было вставать, чтобы накормить и подоить корову, как без электричества и водопровода нужно было готовить пищу и поливать огород, нося воду с речки коромыслом… Как легко и размеренно мы живём! Неизмеримо больших сил и внимания стоил быт тех лет, закаливший наших родителей до несгибаемой жёсткости характера и прагматичной приземлённости. Как повезло нам, сегодняшним, мечтателям, живущим "одной ногой" в выдуманных, виртуальных мирах, как легко нам, сегодняшним, шагается. Самые тяжёлые ступени вверх по этой лестнице прогресса пройдены нашими родителями. Нашими, иногда молчаливыми и мудро терпеливыми, предками. Как много они не рассказали нам! Как много нам нужно понимать и знать, чтобы видеть себя без ложных настроений упадничества, видеть себя объективно настоящими счастливцами, какими мы и являемся сегодня.

Мечты наших бабушек и дедушек сбылись. Даже с лихвой, как им и не снилось в их трудностях и горестях давних лет. Но мы не можем оценить их действительного вклада в нашу жизнь по достоинству, если нет этого опыта прошлых поколений в собственном жизненном багаже и некому подсказать и пролить свет правды. Констатации исторических фактов из монографий и учебников недостаточно там, где родные люди должны держать друг друга за руки, чтобы поведать всю историю глаза в глаза.

Зачем же нам это бремя «отработанной породы»? Зачем этот «коммуникативный мусор» неактуальных догм и нереальных на сегодня историй-воспоминаний о том, чего уже и нет? Чтобы трезво оценить, какие страхи нам внушались с самого детства как прописные истины и стоит ли доверять стародавним опасениям, если жизнь до такой степени изменилась? Чтобы смелее и радостней шагать вперёд по жизни, отдав дань старым установкам, благодарно поклонясь жертвенности и человеческим подвигам предыдущих поколений, отдав дань и потерям, и обретениям. Взять саму суть и силу отеческих благословений. Не просто отмахнуться от устаревших предостережений, а взять всё тепло заботы о нас как новую энергию для жизни. Постичь глубину правды, сравнить, вдохновиться и продолжить свою жизнь как Подвиг, начатый теми, кто прожил для нас прошлый век.

Мария Кочеткова, редактор, дочь.

Семейные предания

Начало начал

Многие семьи хранят истории, касающиеся жизни их предков.

Потомки берегут семейные альбомы с фотографиями бабушек и дедушек, тётушек в платьях с воланами и оборочками. В детстве мы не очень внимательно вслушиваемся в рассказы взрослых, а на склоне лет начинаем задумываться и вспоминать.

Алтайский край четыре века назад был целинной землёй, куда не ступала нога русского человека. Но на сибирские земли пришли люди в поисках новой жизни, лучшей доли и обрели свой дом, разрослись семьёй. Многонациональный край переселенцев, пленных, беглых, сосланных, пришлых пешком мирных людей с разных земель во времена голодомора в европейской части России, эвакуированных в годы войны. Как начинали они свою жизнь с чистого листа, иногда без знания языка, сохраняя свои исконные традиции, как переплелись судьбы, национальности, культуры? По крупицам воспоминаний каждой отдельной семьи можно сложить мозаику той забытой истории, открыть забытую правду.

Мои предки были выходцами из европейской части Российской империи: из Украины – мамины и из Мордовии – папины. Бабушка по маминой линии Евдокия Абросимовна Широченко пришла вместе родителями в Сибирь в восемнадцатом веке из Украины с хутора, который располагался под Жмеринкой. Шли пешком несколько месяцев. Обосновались в селе Вяткино Усть-Пристанского района (тогда уезда). Здесь она вышла замуж за Гордея Михайловича Шастокова, тоже переселенца из европейской части России. У них родилось трое детей: две дочери – Марфа и Анна и сын Николай. Муж умер от простуды. Евдокия Абросимовна сошлась с Федотом Андреяновичем Воронцовым.

Этот человек был примечательной личностью. Мой старший брат Александр рассказывал, что отец наш роднился с Федотом Андреяновичем, приглашал его в гости попариться в бане, и за рюмкой водки «дед Воронец», как называли его за глаза, рассказывал, о том, как он жил в Москве, знал все питейные заведения, блюда, сорта вин. Отец догадывался, что был он сыном богатых родителей и был выслан в Сибирь ещё в царские времена за «безобразия». Федот Андреянович был образованным человеком, и его речь отличалась от крестьянской: она была грамотной. Был он не бедным человеком, у него было большое хозяйство, мельница в селе Уткино. Когда наша бабушка с ним сошлась, у него было четверо детей: двое сыновей и две дочери. Старшего сына, Дмитрия, убили милиционеры во время коллективизации, когда они с братом Василием, не желая сдавать лошадей в колхоз, переправляли их через реку Обь вплавь. Младший сын Василий выплыл, пересидел в забоке (так называли место между двух речных проток, поросших кустами) до темна и ночью пришёл домой. Отец отправил его на Кубань, и он там жил до кончины, наверное, там и сейчас живут его потомки. Дочери – Ульяна и Матрёна были маленькими, когда наша бабушка жила с Воронцовым. От Воронцова она родила двух детей: дочь Федору (нашу маму) и сына. Об этом нам поведала уже много лет спустя 90-летняя тётка Матрёна, сводная мамина сестра, когда мы сидели около умирающей мамы. Две сводные сестры никогда не теряли друг друга из виду, тесно общались пока жили в деревне и потом, когда обе перебрались в город на постоянное жительство. Не было ни соперничества, ни деления на законную и незаконную дочь. Тётка Матрёна с детства была нам родной и близкой. Хоть и прожила она свою жизнь бездетной, но была замужней и дожила до 92 лет. Пережила свою сводную сестрицу на два года. Мы и её в последний путь провожали, нашу родную тётку Матрёну.

Как звали мальчика – брата Ульяны и Матрёны, я не знаю, но знаю от сестры Любы, что его обварили кипятком, когда он ещё был годовалым ребёнком, от чего тот умер. Насколько это правда, и как случилась беда – тайна, покрытая мраком. Семья была большая, десять человек. Евдокия Абросимовна не была в законном браке с Федотом Андреяновичем и детей записали на Шастокова Гордея Михайловича. После смерти младшего сына Евдокия забрала своих детей и ушла от Воронцовых. Жить было трудно, детей много, земли мало, да и обрабатывать её было некому, жили на то, что Евдокия гнала самогон и торговала им. Анна утонула в реке Обь в восемнадцать лет, а Марфу и Федору бабушка «отдала в люди», то есть в работницы с условием содержания. Так в восемь лет моя мама Федора стала нянькой в богатой семье. Хозяйские дети ходили в школу, играли на улице, а она нянчилась с их младшими детьми и осталась неграмотной. Евдокия Абросимовна ещё раз выходила замуж за паромщика. Он был неплохим человеком, мама о нём отзывалась хорошо. Отчим брал её на рыбалку и учил разбираться в рыбах. Повзрослев, мама батрачила у богатых сельчан, пасла скот, занималась побелкой и другой работой в богатых избах по найму.

О родителях отца я знаю по рассказам мамы и воспоминаниям старшей сестры Розы. Она по моей просьбе написала воспоминания о своей жизни. Вот как пишет она о семье по отцовской линии.

«Отец мой Кшнякин Степан Миронович, 1905 года рождения, был привезён из Пензенской губернии в 1910 году. Кроме отца было три сестры: Евдокия, Аграфена, Анастасия – и брат Марк.

Шли из России пешком. Обосновались они в тайге в Усть-Пристанском районе Алтайского края. В 1910 году на заимке поселилось семь семей. Новопоселенцы вырыли землянки и зимовали в них без печей. Весной приехали на подводах из ближних деревень мужики за лесом и помогли семье моего отца сделать рубленую избу и в ней глинобитную печь, а к следующей зиме у всех поселенцев были избы и печи. Вырубали лес, строили дома. Землю под огороды надо было расчищать, корчевать лес, пахать, сеять и обрабатывать огороды. Стали держать скотину, работать на смолокуренном заводе – гнать дёготь, а хозяин завода – торговать им».

Родители моего отца: мать Кшнякина Александра Никитична, отец Мирон (отчество не знаю). Дом держался на бабушке, она была дородной, здоровой женщиной. При советской власти была она активисткой, избиралась делегаткой сельского совета, работала в женотделе. Дед Мирон был низкорослым, тщедушным и богомольным человеком. Он мало занимался хозяйством и семьёй, ходил по деревням с жестяной коробкой-копилкой на шее, собирал деньги и сдавал их в церковь. Бабушка иногда тайком вытаскивала монеты из коробки-копилки через прорезь на хозяйственные нужды. Детей было трое, и их надо было кормить, одевать-обувать. В школе дети не учились, потому что её не было в посёлке. Родители образованием детей не были озабочены, так как сами были неграмотными. Нет возможности – и всё тут! Главное, чтобы были здоровы и работали. Когда произошла революция, Степану было двенадцать лет. Наш отец освоил грамоту самоучкой, читал книги, учился на различных курсах и семинарах. Сохранился его похвальный лист Усть-Пристанского учебного пункта за успешность в учёбе. Вступил в партию, был секретарём партийной ячейки. До всего он доходил сам, самостоятельно научился играть на гармонике и был первым парнем на селе. Его приглашали на все деревенские праздники, свадьбы, на танцы в клуб в качестве гармониста.

По воспоминаниям сестры Розы:

«В 16 лет мой отец был влюблён в одну из своих односельчанок. Она забеременела. Её сестра и тётка от позора увезли куда-то далеко в горы, и больше она не давала о себе знать, и никто не видел её ни живой, ни мёртвой. Матрёна, её старшая сестра, спуталась со Степаном. Когда в двадцатых годах была продовольственная развёрстка, Степан работал уполномоченным. Свою жену он не любил, родители заставили его на ней жениться. Отец принимал участие в раскулачивании богатеев в сёлах, и родители Матрены навязали свою дочь Степану, чтобы избежать «раскулачивания». Матрёна родила четверых детей: Павлину, Владимира, близняшек Марию и Наталью. Когда Степан познакомился с нашей будущей мамой в 1930 году, он работал вторым секретарём Усть-Пристанского райисполкома (или райсовета)».

Знакомство моих родителей

Яркий летний день. Зелень травы. Пасущиеся коровы, лениво отбивающиеся от надоедливого овода, блеск реки – всё радовало Фешу, молодую девушку, пастушку небольшого стада. Босая, в домотканой юбке и становине, не скрывающей её полной груди и загорелых рук. Стояла она и смотрела на мужчину, подъехавшего в плетёной повозке-кошеве. Глаза серые, смешливые. Поздоровались.

– Ты чья будешь?

– Вятчинская, – она показала прутом на виднеющуюся вдали деревню.

– А, там?

– Шастоковой Евдокии дочь.

– А зовут тебя как?

– Фешка, Федора.

– А замуж за меня пойдёшь?

Федора растерялась, таких слов ей ещё никто не говорил. Она решила, что незнакомец шутит.

– Я не знаю тебя. Кто ты, откуда?

– Я Степан Кшнякин, с выселок, Ципсынских бараков. Так что жди сватов, Фешка. Я скоро буду.

Хлестнул вожжами лошадь и покатил по просёлочной дороге. Федора не приняла всерьёз слова «проезжего молодца», но Степан сдержал слово.

Сватовство

Феша жила и работала батрачкой в одной зажиточной семье в селе Вяткино. Хозяйка попалась добрая, незлобивая. Тем более, что Феша была работящая, расторопная, честная, не вороватая, как другие батраки, норовившие урвать хоть что-нибудь у хозяев. Вот Феша и поделилась с хозяйкой новостью, что накануне проезжавший мимо мужчина пытался познакомиться с ней и сказал, что приедет свататься.

За несколько дней хозяйка у знакомых и родных разузнала всё, что народная молва сообщала о Степане Кшнякине. Главным было то, что он женат и у него четверо детей! Жена с детьми живут в лесном посёлке Ципсынские бараки, а сам он – в Усть-Чарышской Пристани, работает вторым секретарём райсовета и секретарём районной партийной ячейки. Мужчина видный, при зарплате. Степана Кшнякина знала вся округа. Коммунист, активист, выступал на собраниях. На деревенских гулянках он играл на гармони, был весёлым, общительным. С женой Матрёной и четырьмя детьми, оставшимися на Цепцинских бараках, он разъехался и работал в Усть-Пристанском райсовете. Почувствовав себя свободным и независимым мужчиной, собрался сватать молодую, восемнадцатилетнюю девушку-батрачку, живущую в чужом доме. Летним солнечным днём к дому подкатила повозка-кошева. Хозяйка выглянула в окно и ахнула:

– Фешка, приехал твой жених.

Феша, услышав слова хозяйки, подняла крышку подполья и спрыгнула в него. Закрыв подпол, хозяйка пошла встречать гостя. Он вошёл – молодой, свежевыбритый, рыжеватый кучерявый чуб, белая рубашка. Поздоровался. Хозяйка подобострастно кланялась:

– Здравствуйте, Степан Миронович, какими судьбами, каким ветром, вас к нам занесло? Проходите, присаживайтесь, – смахнула пыль с табуретки. – Вот сюда, к столу.

Гость прошёл, присел на табурет, вытер пот со лба. Жарко.

– Феша, Евдокии Шастоковой дочь, у тебя батрачит?

– У меня.

– И как она?

– Хорошая девка, работящая, ничего худого про неё сказать не могу.

– Давно она у тебя?

– Второй год.

– А сейчас она где?

– Да у матери, наверное, коров ночью пасёт, днём-то жарко, да и овод донимает.

– У матери я был, там её нет.

– Ну, у подруг, может быть.

– Не юли, – сказал тихо и положил на стол пистолет.

Хозяйка смотрела на пистолет, приоткрыв рот.

– Ну, так где Федора?

Хозяйка молча попятилась, нагнулась и подняла крышку подполья.

Степан подошёл, заглянул в темноту, пытаясь разглядеть девушку, протянул руку:

– Феш, давай помогу.

Пришлось Феше принять помощь Степана и выбраться к нему. Рука была сильной. Хоть и невысок ростом был Степан, но коренаст и здоровьем не обделён. На столе появились бутыль самогона и закуска. Хозяйский парнишка сбегал за Евдокией. Сели за стол, выпили, закусили, чем бог послал, поговорили о том о сём. Назначили день свадьбы. Жених спрятал наган в карман, махнул в кошеву, хлестнул коня вожжами и укатил по делам. Развод с предыдущей женой был оформлен позже. Официально брак с Фешей был зарегистрирован только в 1942 году.

Банда Добытина

После свадьбы молодые жили в райцентре Усть-Чарышская Пристань. Отец работал вторым секретарём райсовета. 10 марта 1930 года началось восстание. Как рассказывала мама, в тот день они собрались в клуб – привезли новый кинофильм. Степан взял гармонь, и они пошли, после кино должны были быть танцы. На улице их встретил на́рочный (или сельский исполнитель, дежурный человек, отправленный с каким-либо особым поручением по оповещению, вместо современных СМС-сообщений) и сказал, что Степана Мироновича вызывает к себе оперуполномоченный местной милиции Фёдор Добытин. Было решено зайти вместе сначала в милицию, а оттуда сразу в клуб. Но случилось так, что отца оставили в участке, а маму отпустили, и она с гармонью вернулась домой. Впоследствии выяснилось, что оперуполномоченный Добытин арестовывал по деревням района зажиточных крестьян, кулаков, как их тогда называли, их набралось человек сто пятьдесят. В этот воскресный день он приказал освободить всех заключённых из-под стражи и вооружить. В то же время всех коммунистов, активистов вызывал нарочными (сельисполнителями), арестовывал и со своими подручными помещал в КПЗ (камеры предварительного заключения). В тесном помещении оказалось много людей, человек сто, в основном мужчин, среди которых была и одна женщина. Имени мама её не называла, только по фамилии – Поникаровская. По рассказам мамы, эта женщина была молодая, у неё был маленький ребёнок. Поникаровская возглавляла женсовет и принимала участие в организации детского сада, что в те времена сделать было ох как непросто. В камерах было тесно и душно. Единственная женщина-арестантка упала в обморок. Мятежники стали выводить людей из помещения по нескольку человек. Как потом оказалось, первых двух расстреляли в ограде тюрьмы. Всего успели расстрелять восемь человек. Это были милиционеры. Люди Добытина составили расстрельные списки и решили, что ночью все коммунисты и их соратники будут убиты. Родственники арестованных сообщили о восстании кулаков. Счетовод коммуны Николай Персиков из правления дозвонился до Барнаула, сообщил о мятеже и попросил помощи. По другой версии, дежурная телефонистка Мехова, видя, что мятежники не перерезали телефонный кабель, дозвонилась до города Бийска, сообщила о случившемся и попросила помощи. Конный отряд красноармейцев, базировавшийся в селе Брусенцево, примчался и освободил арестованных. Мятежники, узнав о приближении отряда, сели на лошадей и двинулись в сторону села Коробейниково. Убегая в спешке, бандиты оставили расстрельные списки на столе в кабинете начальника милиции. Фамилия Кшнякин стояла первой во второй пятёрке. Если бы отряд красноармейцев не подоспел вовремя, все арестованные были бы, как тогда говорили, «пущены в расход», и нас, пятерых бы не было и не жили бы на белом свете. Бог отвёл. Сам Федор Добытин, оставив жену и годовалого сына, скрылся из района в неизвестном направлении, и его так и не нашли. Дальше руководили мятежом другие люди из штаба Добытина. Освобождённые коммунисты присоединились к отряду красноармейцев, взяли у местного населения лошадей и двинулись вдогонку мятежникам. Мятежников было около трехсот человек, их догнали, и завязался бой под селом Антоньевка. После боя, оставшиеся в живых бандиты мелкими группами рассеялись, разбежались по деревням и сёлам. Уходили они в сторону Горного Алтая. Там банда была окончательно разбита под селом Уржум ныне Алейского района, но говорили, что нескольким заговорщикам удалось уцелеть. Их ловили по деревням и арестовывали. Отец вернулся из этой операции больной и с отмороженными ушами. Они были постоянно в сёдлах, передвигались верхом на лошадях, с едой и сном было напряжённо. Всем участвующим в этом походе пришлось долго восстанавливать своё здоровье. У меня есть справка об этом, подписанная командиром второго взвода А.А. Поповым, выданная в 1936 году. У нас не осталось от отца ни фотографий, ни паспорта, всего два документа и общая фотография. Мама вырезала из этого снимка лицо отца. Уже в селе Рассказиха она отдала приезжему фотографу, и он сделал увеличение и ретушь уже полноценного портрета. Образ отца поместили в рамку и повесили на стену. Сейчас этот портрет молодого мужчины находится у меня.

В селе Вяткино сколотилась банда – председатель сельского совета, Ваня Питер, мастер пункта по приёму молока у населения Ефимович и продавец сельпо. От рук бандитов погиб дядя мамы – Трофим Широченко, работавший сторожем сельпо. Ограбившие магазин погрузили добычу на паром и скрылись. Догнали их у Чёрной забоки, завязалась перестрелка, и бандиты были уничтожены, но не все. Так рассказывала моя мама о судьбе своего родного дяди.

По деревням шёл бабий вой, начались репрессии. Семьи всех участвующих в мятеже выселялись с насиженных мест в Нарым, это где-то в Томской области. Вероятно, именно тогда появилась поговорка: «Прошёл Крым, Рым и Нарым». Заинтересовавшись этим, я нашла в библиотеке книгу алтайского писателя-краеведа В.Ф. Гришаева «За честную Советскую власть». Автор работал с материалами, касающимися всех мятежей, которые происходили на Алтае, и пришёл к выводу, что последний мятеж в Усть-Пристанском районе был провокацией со стороны Фёдора Добытина. С целью выявить всех, кто был недоволен Советской властью и коллективизацией, и разом с ними покончить. Пострадало много людей, в том числе и невиновных, не имеющих отношения к борьбе за власть: старики, дети, убитые специалисты совхоза. Теперь трудно понять, кто прав, кто виноват. Отец исполнял свой долг. Гришаев пишет о повстанцах и ничего не пишет о тех, кто участвовал в подавлении мятежа, кроме того, что секретарь райкома партии Шевяков сумел сбежать из-под ареста и организовал небольшую группу для отпора мятежникам.

***

В 1932 году молодая семья уехала в Кемерово. Дело в том, что в партии проходила чистка, и у отца забрали партийный билет, но потом вернули. Отец не хотел участвовать в партийных чистках и уехал от греха подальше в Кемерово. Там он устроился работать на шахту, мама была беременная первым ребёнком. Жили они в бараке, с удобствами на улице. В январе 1933 года родилась наша старшая сестра Роза. В бараке было холодно, ребёнок болел, заработок у отца был небольшой, жить было трудно, и семья приняла решение вернуться домой. Приехали к его родителям в посёлок Ципсынские бараки. Это был небольшой лесной посёлок. Жили там, в основном переселенцы из Мордовии, мокшане. Родители Степана были преклонного возраста. Трудно пришлось Федоре в новой семье, хотя с малых лет она жила в чужих людях нянькой, подросла – батрачить стала, приспосабливалась к любой обстановке. И я думаю сейчас, что замуж мама пошла не от большой любви, а от безысходности и, мечтая о лучшей жизни. Отец наш был хорошим человеком, и со временем она полюбила его, ревновала, так как был он любвеобильным мужчиной.

В молодости маме нравился один парень, Миша Авдеев, и он ей симпатизировал. Семьи их были бедные. Мишины родители нашли сыну богатую невесту и женили вопреки его желанию. Жена его, по рассказам мамы, была толстой, некрасивой и психически ненормальной женщиной и не могла родить детей. Михаил жил примаком в доме жены, много работал, надорвался и рано умер. Мама сказала, что жену Михаила, бог наказал за то, что она отбила у неё парня.

Родители мужа Степана, обе его сёстры – Анастасия и Аграфена, все ближние родственники говорили на мордовском языке. Мама не понимала ни слова, со временем она освоилась, и хоть и не говорила по-мордовски, но то, что говорят – понимала. Посёлок был маленький, все друг друга знали, и у соседей языки не «привязаны». Пришлось на жизненной практике знакомиться с другими нравами, обычаями, укладом жизни.