Полная версия

Полная версияПолная версия:

ПРОТИВОРЕЧИВАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ (ОБРАЗОВАНИЕ, ДОСТИЖЕНИЯ И КРУШЕНИЕ СССР) Книга – 1

Именно такие партийные руководители, образовавшие новую партократию, когда взялись за «сплошную коллективизацию», стремились решить не проблему коллективизации в интересах социалистического строительства в деревне, а добиться лично для себя высоких показателей, чтобы торжественно отрапортовать о своих успехах, создавая тем самым себе трамплин для последующего карьерного роста. Для них главное было, как можно больше крестьянских хозяйств объединить в колхозы и создать побольше самих колхозов. То же самое и при раскулачивании – не настоящих кулаков раскулачивать, за что им все остальные крестьяне сказали бы только спасибо, а достичь высоких показателей в этом вопросе – раскулачить как можно больше буржуазных элементов на селе, присовокупив к ним и середняков, а возможно и лично поживиться реквизированным «кулацким» имуществом.

Кроме того, эта партократия наносила ущерб коллективизации еще и тем, что способствовала назначению председателями колхозов себе подобных, от которых остальных новоиспеченных колхозников тошнило.

Если сравнить индустриализацию со «сплошной коллективизацией», то можно заметить следующее. Индустриализация требовала образованных и профессионально подготовленных специалистов. Там орущим лозунги с избитыми догмами делать нечего, в ходе индустриализации требовалось решать технологически сложные вопросы. Именно такие профессионалы преимущественно и выступали ее организаторами, хотя и там без крикунов не обходилось. Вот поэтому, на взгляд автора, индустриализация уже в первую пятилетку получилась не только результативной, но и эффективной.

А коллективизация, проходившая с большими проблемами, не смогла за первую пятилетку выйти на запланированный уровень, именно потому, что ее проводила мало профессиональная карьеристская партократия, которая в будущем станет главным противником И.В.Сталина внутри партии и страны во всей его будущей деятельности. Одним из ярчайших представителей партократов был Н.С.Хрущев – малограмотный и полностью соответствовавший вышеописанным партократическим характеристикам.

Тем не менее, и в области «сплошной коллективизации» за годы первой пятилетки определенные результаты все же достигнуты были.

1) К началу 1933 г. в колхозах и совхозах состояло более 63% всех крестьянских хозяйств. Этим было положено начало осуществлению коренных социалистических преобразований в деревне на базе обобществления основных средств и орудий производства.

2) Запущено решение продовольственной и сырьевой проблем.

3) Обеспечены строительство тысяч крупнейших промышленных предприятий и иных государственных объектов оборонного значения рабочей силой из деревни.

Значительных успехов СССР добился в годы первой пятилетки в области культурной революции. Осуществлены мероприятия для обеспечения полной грамотности населения. В июле 1930 г. ЦК ВКП(б) принял Постановление «О всеобщем обязательном начальном обучении», в соответствии с которым на всей территории страны было введено бесплатное всеобщее обязательное начальное образование на базе четырехлетней школы. Этим же Постановлением во всех городах и поселках городского типа было введено обязательное семилетнее образование.

Введение всеобщего образования в стране поставило острейший вопрос быстрой подготовки учительских кадров. В связи с этим начались ускоренные выпуски всех пединститутов и училищ, а прием в педагогические институты и техникумы увеличился более чем в 2,5 раза.

К концу первой пятилетки всеобщим обучением было охвачено в начальной школе 98% всех детей и удалось обучить элементарной грамоте почти 90% неграмотных и малограмотных людей из числа взрослого населения страны.

Массовую подготовку всех рабочих осуществляли школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) с годичным, 2-х летним, 3-4-х летним сроком обучения с различным уровнем квалификации.

Была перестроена вся система среднего технического и высшего образования. Поставлена задача за два-три года увеличить число новых кадров технических специалистов в 4 раза, и в связи с этим срок обучения во всех технических ВУЗах был сокращен с пяти до трех лет. В результате принятых мер уже к концу первой пятилетки выпуск инженеров из технических ВУЗв был увеличен в 4 раза, а из техникумов – в 6,5 раза.

В 1930 г. на базе Московского Высшего технического училища (МВТУ), основанного Николаем I в 1830 г., были созданы новые технические ВУЗы: Московский авиационный институт (МАИ), Московский энергетический институт (МЭИ), Московский механико-машиностроительный институт (МММИ), Московский инженерно-строительный институт (МИСИ) и другие.

На реконструкцию народного хозяйства работали научно-исследовательские институты (НИИ), которых за годы первой пятилетки увеличилось в 7 раз – с 30 до 205. В Академии наук СССР действовало двадцать крупнейших академических институтов. Создавались новые гуманитарные ВУЗы с преподаванием марксистской философии, политэкономии и др.

Активно на формирование нового общества и воспитание именно советского человека плодотворно и творчески трудились писатели, журналисты, композиторы, кинематографисты, артисты театра и кино и т.д. Они создавали в стране атмосферу оптимизма и веры в способность народа построить действительно справедливое общество.

Реализация первого пятилетнего плана протекала в непростой обстановке в стране и за рубежом. С Советской властью продолжали борьбу недобитые еще с Гражданской войны белогвардейцы, банды кулаков. Они вредили, совершали диверсии. Подрывные акции организовывали зарубежные спецслужбы, зарубежные белоэмигрантские организации.

Тревожной была и ситуация за рубежом. Нужно было готовиться к войне и И.В.Сталин понимал ее неизбежность еще в декабре 1927 г, когда в отчетном докладе говорил: «…Возьмем следующие факты: с 1913 по 1927 г. численность армий Франции, Англии, Италии, С.-А. Соед. Штатов, Японии выросла с 1.888 тыс. до 2.262 тыс. человек; за тот же период военные бюджеты тех же стран выросли с 2.345 млн. зол. рублей до 3.948 миллионов; число самолетов в строю этих пяти стран выросло с 1923 г. по 1927 г. с 2.655 до 4.340; тоннаж крейсеров этих пяти держав вырос с 724 тыс. тонн в 1922 г. до 864 тысяч тонн в 1926 г… О чем говорят эти факты, как не о том, что подготовка новой войны идет на всех парах? … Сомнения невозможны: дело идет к организации новых коалиций держав на предмет подготовки новых войн за внешние рынки, за источники сырья, за пути к ним. (Стенографический отчёт XV съезда ВПК(б), М. Л., ГИЗ, 1928). Начиналась подготовка к самой страшной в ХХ веке Второй мировой войне – главному проекту мировой финансовой, прежде всего, англосаксонской олигархии. Причем план новой мировой войны своим острием был направлен именно против СССР. В связи с этим на данном вопросе хотелось бы остановиться чуть подробнее, чтобы показать истинное лицо наших будущих союзников в Великой Отечественной.

Ключевыми фигурами в закулисной операции по организации мировой бойни среди англо-американских финансовых воротил являлись семейства Рокфеллеров и Морганов, а также директор банка Англии Монтегю Норман и директор Рейхсбанка, германский министр экономики Ялмар Шахт. Их стратегический замысел состоял в том, чтобы экономически подчинить себе весь Европейский континент, а с помощью накаченной иностранными кредитами и инвестициями Германии нанести сокрушительный удар по СССР, вернув его территорию в лоно мировой капиталистической системы в качестве колонии.

Функции прикрытия закулисной операции реальных хозяев денег выполняли видные политики типа Ф.Д.Рузвельта, Н.Чемберлена и У.Черчиля, а в Германии главным исполнителем стал А.Гитлер.

В 1930-х гг. процесс накачки германской экономики англосаксонским капиталом осуществлялся в ускоренном темпе, и в соответствии с «Планом Юнга» в 1930 г. в швейцарском Базеле был создан Банк международных расчетов (БМР), через который американские компании стали скупать германские активы. К моменту прихода А.Гитлера к власти под полным контролем американского капитала оказались все стратегически важные отрасли немецкой промышленности – нефтепереработка и производство горючих материалов, химическая, автомобильная и авиационная промышленность, электротехника и радиоприборостроение, значительная часть машиностроения и т.д. – всего почти 280 фирм и концернов. Кроме того, под контроль американского капитала попали и ведущие германские банки – «Deutsche», «Dresdner», «Donat bank» и ряд других.

План политической раскрутки А.Гитлера в 1930-1931 гг. был согласован с выше называвшимися финансовыми магнатами США и Англии. Участники этого согласования Я.Шахт и А.Розенберг (один из идеологов НСДАП) за 1931-1932 гг., опираясь на полученную поддержу Вашингтона и Лондона, убедили крупных германских банкиров и промышленников поддержать Гитлера и НСДАП в приходе к власти в Германии. В результате в ноябре 1932 г. семнадцать крупнейших немецких олигархов направили президенту П.Гиндербургу письмо с требованием назначить А.Гитлера новым германским рейхсканцлером. Назначение состоялось, и Германия вступила на путь активной подготовки к войне.

Особую роль в мировой войне сыграл выше упоминавшийся банк (БМР). Когда уже во время самой войны этот банк взяли под контроль нацисты, его президентом был американский банкир Т.Х.Маккитрик, и в швейцарском «банковском офшоре» царило полное взаимопонимание, шла напряженная совместная работа представителей воюющих (кроме СССР – авт.) сторон. Более того, во время войны именно БМР стал тем местом, куда стекалось все награбленное золото, в том числе из нацистских концлагерей, на астрономическую сумму в 380 млн. долларов. (Е.Ю.Спицын. Россия – Советский Союз. 1917-1945 гг. Полный курс истории России. Кн. 3. Концептуал. 2019, с. 291-293).

Когда сегодня российские либералы с пафосом вспоминают о ленд-лизовской помощи США Красной Армии во время ВОВ, они не говорят о том, что одновременно вполне сопоставимую по объемам помощь американские промышленные корпорации оказывали и нацистской Германии. Например, крупнейшая нефтяная корпорация «Standard Oil», принадлежавшая Дж.Рокфеллеру, через немецкий концерн «I.G. Farbenindusrie» продала Берлину бензина и смазочных материалов на 20 млн. долларов. А венесуэльский филиал этой же компании ежемесячно отправлял в Германию 13.000 тонн сырой нефти, которую промышленность Третьего Рейха перерабатывала в бензин. Немцам из-за океана сплошным потоком шли вольфрам, синтетический каучук и куча разных комплектующих для их автомобильной промышленности, которыми фюрера снабжал Г.Форд. Известно, что на снабжение германского вермахта шло 30% всех автопокрышек, изготовленных на его заводах. Торговля Вашингтона с Берлином в годы Второй Мировой войны шла ничуть не меньше, чем с «союзными» Лондоном и Москвой.

И.В.Сталин понимал, что с такими алчными, циничными и лицемерными капиталистическими хищниками договориться о мире был невозможно, войну можно было лишь оттянуть, чтобы выиграть время для подготовки к ней. Успешный отпор будущему противнику в лице капиталистического интернационала можно было дать только при условии достижения в кратчайшие сроки (до начала войны) своего экономического и технического уровня, сопоставимого с западным. Этим объясняются темпы индустриализации, коллективизации и культурной революции в период первой и последующей пятилеток.

Гигантские масштабы и успешность осуществления строек промышленных объектов, развитие страны в целом, не могли состояться без трудового героизма и энтузиазма всего народа и, особенного, молодежи, действия которых невозможно было вызвать следствием принуждения. Реальные результаты социалистического строительства первой пятилетки и культурная революция, создание новых социальных возможностей для каждого советского человека, побудили народ поверить в установление эры справедливости и в скорое наступление светлого будущего. А еще советские люди на основе крупных достижений почти во всех сферах жизнедеятельности искренне поверили и лично И.В.Сталину – своему вождю. Он ставил грандиозные задачи и решал их. Это видели все и темпы их решения вместе с результатами вдохновляли народ. С таким энтузиазмом не трудился никогда ни один народ мира.

Беспощадный экзамен сталинской экономической модели, заложенной в первой пятилетке, устроила Великая Отечественная война, который наша страна с честью выдержала.

Новый рывок в развитии страны был осуществлен во второй пятилетке. Второй пятилетний план на 1933-1937 гг. в феврале 1934 г. был утвержден XVII съездом ВКП(б) г., (затем ЦИК и СНК СССР). Основной политической задачей пятилетки должна была стать ликвидация капиталистических элементов, полное уничтожение причин, порождающих классовые различия и эксплуатацию человека человеком. Основной хозяйственной задачей являлось завершение коллективизации и технической реконструкции всего народного хозяйства, освоение новой техники и новых производств.

Ликвидация остатков эксплуататорских классов, непрерывное развитие социалистического производства и рост национального дохода, целиком поступающего в распоряжение трудящихся, должны были привести к значительному повышению благосостояния населения. Планом предусматривалось повышение уровня народного потребления в 2-3 раза по сравнению с первой пятилеткой. Для решения этой задачи план намечал более высокие темпы роста производства предметов потребления (группы Б) по сравнению с производством средств производства (группы А). Такое соотношение в динамике двух подразделений общественного производства являлось временной мерой, рассчитанной на быстрое преодоление выявившегося резкого отставания производства предметов потребления от потребностей общества. Однако обострение международной обстановки и возросшая угроза войны потребовали усиления оборонной промышленности и всей тяжелой индустрии, в том числе и за счет ресурсов, предназначавшихся ранее для развертывания производства предметов потребления.

В результате выполнения второго пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР было введено в действие 4.500 крупных государственных промышленных предприятий, среди которых Азовский и Запорожский сталелитейные заводы, Карсакпайский, Балхашский и Красноуральский медеплавильные заводы, Чимкентский свинцовый комбинат, Челябинский ферросплавный комбинат, Горловский азотно-туковый комбинат, Днепровский алюминиевый комбинат, Воркутинский и Печорский угольные бассейны, Никопольский и Уральский трубопрокатные заводы, Уфалейский никелевый завод, Ростовский завод сельскохозяйственного машиностроения, Новомосковский химический комбинат, Минский тракторный завод, Куйбышевский авиационный завод, Камский целлюлозно-бумажный комбинат, Ташкентский хлопчатобумажный комбинат, Московский, Саратовский и Хабаровский нефтехимические заводы, Московский метрополитен. (Е.Ю.Спицын. Россия – Советский Союз. 1917-1945 гг. Полный курс истории России. Кн. 3. Концептуал. 2019, с. 230).

Часть продукции промышленности в общем объёме сельского хозяйства повысилась с 70,2% в 1932 до 77,4% в 1937. 80% всей промышленной продукции было получено на предприятиях, вновь построенных или полностью реконструированных за годы 1-й и 2-й пятилеток.

Для поддержки роста промышленного и сельскохозяйственного производства, а также в связи с развитием новых индустриальных районов была реализована масштабная программа железнодорожного строительства, введены в действие крупные сооружения водного транспорта. Грузооборот железнодорожного транспорта увеличился за пятилетие более чем в 2 раза. Производительность труда в промышленности выросла на 90%, что явилось результатом повышения технического уровня и освоения новой техники. (Вторая пятилетка и ее итоги. https://poisk-ru.ru/s14472t4.html).

В течение второй пятилетки в стране было построено 210 тысяч километров дорог, в том числе 600 км асфальтобетонных, 5.400 км чёрных шоссе, 10 тыс. км щебёночных шоссе, 6500 км булыжных мостовых, 7.500 км гравийных шоссе, 157.600 км улучшенных грунтовых дорог. Доля простых грунтовых дорог сократилась с 88,8% до 75%. (В.Бойко, В.Ефименко, А.Кадесников. Очерки истории строительства сухопутных путей сообщения/академик РААСН Л.С.Ляхович. – Томск: издательство Томского государственного архитектурно-строительного университета, 2010. с. 105-107).

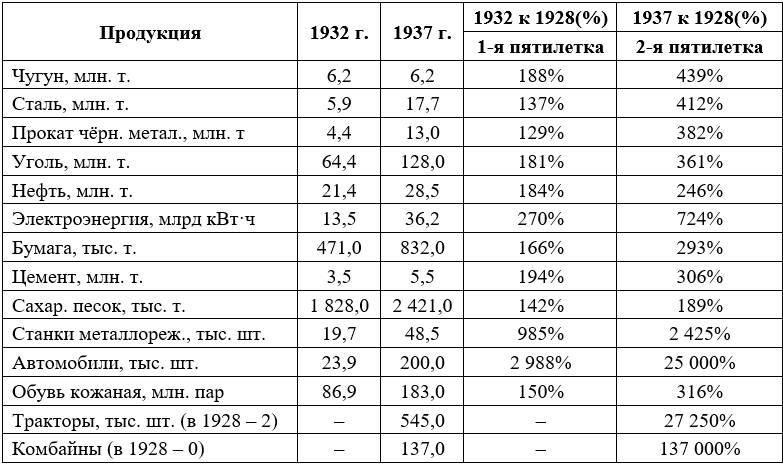

Рост физического объёма валовой продукции промышленности СССР в годы 1-й и 2-й пятилеток ярко характеризуют цифры, приведенные ниже:

(1928-1937 гг.). («СССР в цифрах в 1967 году». – М., 1968; «Исторические материалы»: «Индустриализация СССР 1933—1937 гг. Документы и материалы». М.: Издательство «Наука», 1971).

В 1935 г. в СССР началось стахановское движение. Родоначальником данного движения считается донецкий шахтер Алексей Стаханов, который за одну рабочую смену добыл угля в 14,7 раз больше дневной нормы. Данный случай был широко освещен во всех советских газетах. Вслед за Стахановым началась целая серия подобных трудовых подвигов, которые также освещались прессой. В разных концах страны один за другим появлялись рабочие, шахтеры, иные передовики, которые за сутки выполняли 10, 15, 20 и более норм и соревновались друг с другом. Данные случаи переросли в стахановское движение, которое стало повсеместным. Многие рабочие самоотверженно трудились, желая быть похожими на популярных в то время Стаханова и стахановцев. Стахановское движение стало мощным стимулом ударного труда. Наряду с этим применялись и другие неэкономические стимулы – социалистическое соревнование, переходящее красное знамя и т. д. (Вторая пятилетка и ее итоги. https://poisk-ru.ru/s14472t4.html).

Благодаря индустриализации:

1) СССР вышел на второе место в мире и первое в Европе по объему промышленного производства.

2) Сократился разрыв между СССР и западными странами по показателю промышленного производства на душу населения.

3) СССР стал одной из немногих стран, которые способны были производить все виды современной промышленной продукции.

4) Из страны, ввозящей промышленное оборудование, СССР превратился в страну, полностью обеспечивающую себя всем необходимым.

Царская Россия никогда не имела таких темпов развития, не занимала столь высокого места в мировой экономике по объему промышленного производства и никогда не была столь самодостаточной в обеспечении своей страны промышленной продукцией.

Завершение коллективизации во второй пятилетке ознаменовалось смягчением политического курса и прекращением массовых репрессий против крестьянства, а также были приняты ряд мер по повышению эффективности организации сельского хозяйства со стороны государства. К концу второй пятилетки было создано почти 244 тысячи колхозов, которые объединили более 93% (18,5млн.) всех единоличных крестьянских подворий. В начале третьей пятилетки положение сельскохозяйственного производства приобрело устойчивую тенденцию к своему росту, хотя оно существенно сдерживалось серьезным перераспределением основных государственных ресурсов на оборонные отрасли промышленности. Тем не менее, в деревне произошло значительное повышение производительности труда, в том числе за счет ее электрификации и поставок в МТС и совхозы в 1933-1940 гг. 573 тыс. тракторов и 230 тыс. хлебоуборочных комбайнов. Это позволило высвободить для тяжелой индустрии и других отраслей народного хозяйства, а также вооруженных сил страны, более 20 млн. человек, и, с этой точки зрения, политика коллективизации, при всех ее ошибках и перегибах, являлась вполне оправданной, поскольку во многом предопределила успех индустриального развития страны и нашу победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны. (Е.Ю.Спицын. Россия – Советский Союз. 1917-1945 гг. Полный курс истории России. Кн. 3. Концептуал. 2019, с. 247).

Документы второго съезда колхозников-ударников (февраль 1935 г.), утверждённые затем правительством в качестве закона, давали определенную гарантию на ведение и расширение личных подсобных хозяйств. Как отмечает историк Олег Хлевнюк, приусадебные хозяйства колхозников, благодаря этому, развивались в годы второй пятилетки особенно быстрыми темпами, что способствовало некоторому подъему сельскохозяйственного производства и улучшению продовольственного положения страны. В 1937 г. в общем объеме валовой продукции колхозного сектора удельный вес приусадебных хозяйств составлял по картофелю и овощам 52,1%, по плодовым культурам – 56,6%, по молоку – 71,4%, по мясу – 70,9% процентов (О.В.Хлевнюк. «Политбюро. Механизмы политической власти в 30-е годы». М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1996).

Продолжалась культурная революция. К 1937 г. общая численность учащихся начальной и средней школе возросла с 21 млн. до 29,5 млн. человек, а расходы государства на культурное строительство – школу, ВУЗы, учительские кадры, науку и печать и т.д. – более, чем в 5 раз превысили затраты первой пятилетки. Особое внимание уделялось развитию науки. К концу второй пятилетки в стране насчитывались 1.230 научных учреждений, в том числе 7 академий и ассоциаций, 870 научно-исследовательских институтов и 280 их филиалов, где работали почти 38.000 научных сотрудников и лаборантов. К 1936 г. в СССР было более 2.600 профессоров и свыше 3.800 доцентов, а также около 1.800 докторов и 3.000 кандидатов наук. Большой вклад в развитие военно-технических знаний внесли новые специализированные военные академии. Плеяда блестящих советских ученых в этот период внесла весомый вклад в развитие отечественной и мировой науки.

Важным элементом культурной революции было создание по инициативе И.В.Сталина нового учебника по истории СССР как продолжение истории России и населяющих ее народов. К его написанию были привлечены С.В.Бахрушин, Ю.В.Готье, Б.Д.Греков, В.И.Пичета, А.И.Яковлев и ряд других – бывшие «великорусские националисты», а в реальности крупные русские историки. (Е.Ю.Спицын. Россия – Советский Союз. 1917-1945 гг. Полный курс истории России. Кн. 3. Концептуал. 2019, с. 281). Страна решительно порывала с нигилистическим по сути, вульгарно-социологическим по форме отношением к своему прошлому, к тем, кто на протяжении веков создавал ее литературу, искусство, науку. (Ю.Н.Жуков. Иной Сталин. 1933-1937 гг. Концептуал. 1918, 148).

Столь же знаковым для развития науки СССР, явилось принятие в феврале 1936 г. Постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О ликвидации Коммунистической академии и передаче ее институтов и учреждений в Академию наук СССР», в результате чего в составе АН СССР были созданы отдельные Институт советского строительства и права, Институт мирового хозяйства и мировой политики, Институт философии, Институт истории и Институт литературы и искусства. Сошла со сцены структура, образованная еще в 1918 г., доминировавшая все это время в стране в гуманитарной области знаний, проповедовавшая взгляды, вскоре объявленными вульгарно-социологическими, антимарксистскими. (Там же, с. 152).

Большой вклад в формирование у советских людей коммунистического и патриотического мировоззрения внесли советские писатели, представители театрального и особенно киноискусства, журналисты, пропагандисты. Идеология социализма сталинского типа все более становилась доминирующей в сознании у граждан СССР, которая в предстоявшей войне сыграла важнейшую роль в победе над фашистской Германией и ее сателлитами.

Советский Союз на глазах всего мира впервые в истории человечества формировался как государство социальной справедливости. Однако процесс этот шел противоречиво.

В) Проблемы строительства социализма, породившие принятие новой Конституции, победа и «поражение» Сталина в результате ее принятия

Общепризнанные догматы марксизма, сторонником которых был и В.И.Ленин, в условиях построения реального социализма, утрачивали свою категоричность.

Так, марксистами утверждалось, что при социализме власть в стране должна представлять собой «диктатуру пролетариата». Но на практике при однопартийной системе эта власть фактически трансформировалась в «диктатуру партии» – «авангарда пролетариата». А чем стал этот авангард? Партией, предвещавшей быструю стагнацию, складывающуюся из двух совершенно разнородных, несопоставимых по численности, противоположных по своим интересам деидеологизированных частей. Из основной массы, крестьянской по происхождению и потому сохраняющей прежнюю мелкобуржуазную идеологию, к тому же в большинстве (90%) неграмотной, неуклонно превращающей ВКП(б) из изначально сознательной боевой политической организации в аморфное, существующее лишь из-за своей многочисленности некое конформистское «общественное движение». И из крайне малочисленной части – «вождей»: секретарей всех уровней, от городского и районного до ЦК нацкомпартий, а также из штатных работников тех же комитетов, уже переродившихся в чисто бюрократический социальный слой. (Ю.Н.Жуков. ИНОЙ СТАЛИН. 1933-1937 гг. Концептуал, 2018, с. 205-206).

А как становились «вождями» всех уровней? Их избирали в соответствующих парторганизациях? Нет! Выборы партийных руководителей всех уровней сводились к ОДОБРЕНИЮ КАНДИДАТУР, РЕКОМЕНДУЕМЫХ СВЕРХУ. В результате партийные «вожди» не несли ответственности перед своими «избирателями», а стремились выслужиться, прежде всего, перед теми, кто их рекомендовал, часто преследуя карьеристские и корыстные цели. Они стали выступать не столько как организаторы партийно-политической, идеологической работы, сколько надзирателями за деятельностью Советов и государственно-хозяйственных структур, вмешивались в их деятельность, не обладая достаточным профессионализмом, все больше выступали в роли погонял, увлекались администрированием. Выступая на февральско-мартовском пленуме 1937 г. И.И.Сталин говорил о необходимости разграничить функции партии и органов исполнительной власти, потребовал «усвоить метод большевистского руководства советскими, хозяйственными органами, не подменять их и не обезличивать, а помогать им, не руководить помимо них. Предложил обязать всех секретарей пройти обязательное обучение и переподготовку на полугодовых курсах, которые скоро будут созданы. («Вопросы истории» в 1992-1995 годах. Февральско-мартовский пленум ЦК ВКП(б) 1937 года. http://old.memo.ru/history/1937/)