Полная версия:

За «белыми пятнами» нашей истории

Жаль, что им не уделили должного внимания, и последние из них, по словам свидетеля, в 70-х годах ХХ в. просто распались на отдельные фрагменты.

Остаётся только удивляться, как хотя бы два из этих витражей пережили два взрыва большого каменного дома в 1812 и 1943 гг…

Вероятно, рисунки витражей, как и вся остальная отделка интерьеров дома, были созданы А. Ринальди. Отделка интерьеров была очень красивой. Иначе французы не стали бы вывозить её элементы из имения, тем более помещать их в музей.

По воспоминаниям потомков хозяев «Щитинки», всё бельё, посуда и столовое серебро в большом доме до 1812 г. были помечены императорской короной…

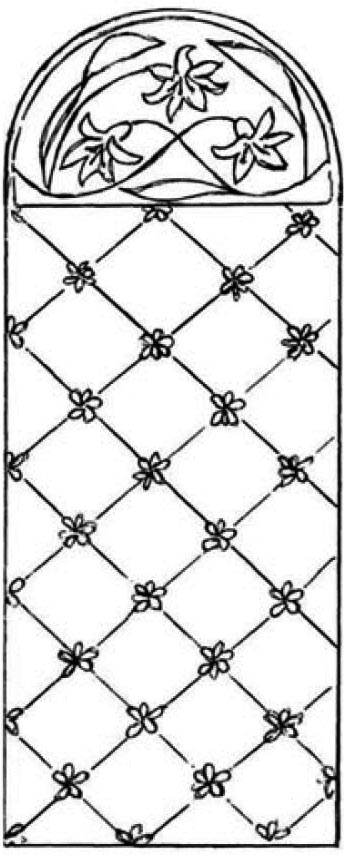

Из сооружений имения «Щитинка» сохранилась: часть первой земляной плотины мельницы, стойки опор второй плотины, колодец, кирпичное основание купальни (Рис. 8), руины беседки-ротонды – летней столовой (Рис 9), окна которой когда-то были украшены решёткой с «цветком Ринальди»[7] – лилией (Рис. 10).

Термин «цветок Ринальди» широко известен в литературе и архитектуре.

Рис. 8. Руины кирпичного основания купальни

Рис. 9. Руины беседки-ротонды 2009 г. Верх ротонды перестроен

Рис. 10. Схема рисунка решётки на окнах беседки-ротонды По свидетельству В. П. Черкашина, 2010 г.

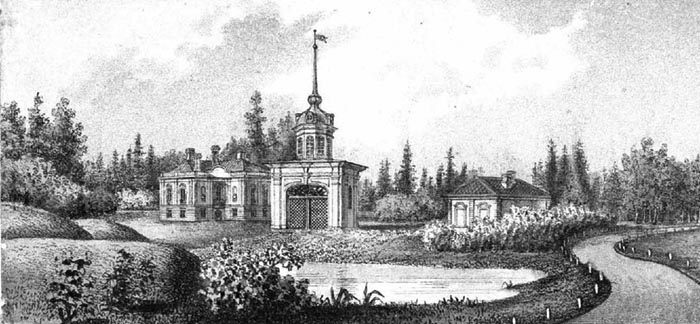

Рис. 11. Ворота Петерштадта. Литография, 1865 г.

Решётка на окнах беседки-ротонды в «Щитинке» созвучна с решёткой ворот Петерштадтской крепости (музей-заповедник «Петергоф»), созданной А. Ринальди в самом начале его деятельности (1755 г.) в Санкт-Петербурге (Рис. 11). Те же перекрещивающиеся кованые полосы, скреплённые розеткой цветка. Но на верхней закруглённой части решётки в «Щитинке» – изображение лилий, а в Петерштадте – воинские доспехи: шлем, щиты, знамёна, копья, увитые пальмовыми ветвями.

Решётка ворот в Петерштадте сохранилась только на литографии второй половины XIX в. Сейчас её восстановили, используя эту литографию.

Решётки на окнах ротонды в «Щитинке» существовали ещё в середине ХХ в., но, как и ворота имения, были сданы на металлолом…

3.4. Большой дом. Планировка помещений

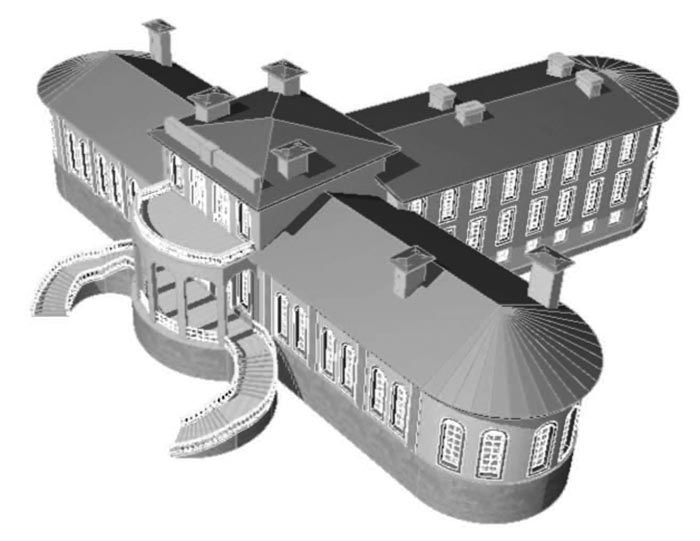

Один из принципов работы, применяемых А. Ринальди, известен по исследованию Кючарианц Д. А.: «Для сооружений Ринальди характерна любовь к закруглённым линиям, стремление к смягчению строгих архитектурных форм, что придавало им особую живописность» (Л.7, с. 188).

Этот принцип воплощён в большом доме имения «Щитинка».

В семье потомков хозяев «Щитинки» сохранились воспоминания о планировке большого каменного дома.

В обращённой фасадом к реке парадной части дома, которая имела один, но очень высокий этаж, располагались: большая и малая гостиные, кабинет хозяина, библиотека, полукруглая прихожая и парадная лестница, ведущая в жилые помещения хозяев. В прихожей стояло чучело медведя с подносом для визиток в лапах.

Пол в парадной части дома и в покоях хозяев до 1812 г. был из разноцветного наборного паркета по рисункам А. Ринальди.

После восстановления дома в 1816–1817 гг, когда у хозяев уже не было достаточно средств, да и мастеров, подобных Шереметьевским и А. Ринальди, тоже, пол в жилых помещениях сделали из толстых дубовых досок, а в парадных комнатах из дубового паркета.

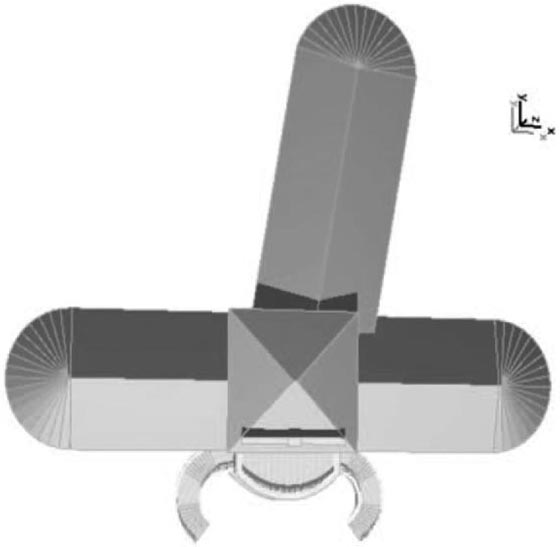

Рис. 12. Модель большого дома в «Щитинке» (1761–1812 гг.), реконструкция. Архитектор – Локтионов С. С. на р. Тускари в имении «Щитинка»

Внутренние помещения дома были украшены лепниной с растительным орнаментом. Остатки этой лепнины видели даже в середине ХХ в. при разборе завалов от взорванной части дома.

Местные жители разобрали то, что осталось от жилой части дома после взрыва, для строительства дач. После войны 1941–1945 гг. любой строительный материал был дефицитен…

Подклеть дома была высотой около 3 м.

В центре парадного фасада первоначально было полукруглое крыльцо, с которого в обе стороны вели полукруглые лестницы. Над крыльцом был полукруглый балкон с выходом из мезонина (рис. 12). Балкон и крыльцо были украшены решётками.

Из прихожей парадной части большого дома в обе стороны вниз шли лестницы в помещения, расположенные в подклети, которые использовались как раздевалки и туалеты для гостей во время большого приёма и для хранения разной утвари.

В качестве столовой во время приёмов использовали малую гостиную. Семья обычно пользовалась малой столовой, связанной с буфетной и господской кухней. Летом семья обедала в беседке-ротонде, вечерний чай подавали в хорошую погоду на балконе, а в ненастную – на крыльце дома…

В целом парадный подъезд (до 1812 г.) большого каменного дома (проект 1752 г.) был предшественником будущего творения А. Ринальди – аналогичного подъезда в павильоне Катальной горки (музей-заповедник «Петергоф») (Рис. 13).

Рис. 13. Павильон Катальной горки в Ораниенбауме (проект А. Ринальди, 1755 г.)

После 1817 г. круглый подъезд заменили аналогичным прямоугольным, сохранив решётки ограждения. В ХХ в. над балконом сделали навес.

Большой дом в плане был похож на букву «Т».

Рис. 12а

Жилая и хозяйственная части дома – ножка буквы «Т» (рис. 12, 12а) – в плане примыкали к парадной части под углом около 70 градусов и состояли из 3 этажей, не считая глубокого подвала.

На первом этаже, окна которого были выше уровня земли примерно на 2 м, располагались чёрные хозяйственные помещения, кухня прислуги в доме. Связь с парадной частью дома этот этаж имел только через чёрную лестницу и помещения подклети.

На втором этаже, связанном с парадной частью дома, располагались: кухня хозяев, буфетная, столовая семьи, девичья и комнаты прислуги в доме.

На третьем этаже были спальни хозяев, детские, комната гувернёра, гостевые комнаты.

В мезонине размещались классная комната для детей и комната учителя.

По традиции тех лет в XVIII в. и первой половине XIX в. образование детям давали домашнее.

В дальнем конце жилой части дома была чёрная винтовая лестница.

Печи отопления дома топились из подвала, где хранился и запас дров.

В жилых помещениях панели отопления были выполнены из красивого бело-синего изразца. Отопление помещений осуществлялось не только дымовыми газами, но и горячим воздухом.

В больших комнатах (спальни с будуарами) перегородки были из дубовых досок и не доходили до потолка.

Размер комнат был разным – от 16 до 40 кв. м.

В столовой и малой гостиной были развешены портреты семьи хозяев имения первой половины XIX в. и их предков.

К сожалению, эта галерея портретов почти утрачена. Хотя все портреты галереи демонстрировались в Курском областном краеведческом музее ещё в 1947 г.

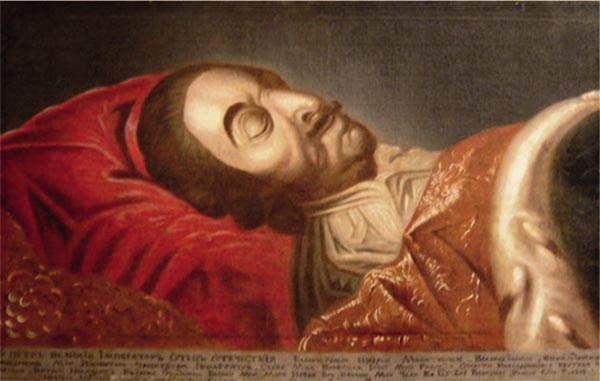

Исключение составляют два изображения Петра I. Это портрет императора в гробу работы художника И. Н. Никитина (1680–1742 (?) гг.) (?) с длинной авторской надписью[8] и портрет Петра I с Минервой. Эти работы хранятся сейчас в Курском краеведческом музее в дореволюционном фонде (Рис. 14). Их, как портреты из «Щитинки», в 1998 г. я смогла опознать уверенно, так как знала их по семейным преданиям. Знала даже место их хранения в доме.

Оба портрета входили в приданое первой хозяйки имения – Натальи.

Рис. 14. Портрет Петра I в гробу. И. Н. Никитин (?). Холст, масло, 68х85 см, № 11684. Курский областной краеведческий музей

Большой каменный дом в «Щитинке» был первым каменным домом в Курске. В то время даже дом наместника был деревянным на кирпичном фундаменте…

Сейчас от всего большого каменного дома сохранились только подвал и подклеть парадной части дома, часть стен парадной части и кусты турецкой сирени трёх цветов, посаженные под окнами задней, жилой части дома, взорванной в феврале 1943 г. при отступлении фашистов из Курска.

Кусты сирени позволяют определить, где и как располагалась и каков был размер жилой части дома (длина – около 70 м)…

3.5. История и легенды имения. Историческое изменение названия местности

Деревня Муравлёва была известна уже в XVII в., но в начале XVIII в. вследствие частых набегов крымских татар местность вокруг деревни обезлюдела.

По преданию старожилов, первые поселенцы вновь появились в деревне (позже село) Муравлёва около 1709 г., после Полтавской битвы. Это были русские, получившие землю в пустующей тогда местности. До строительства постоянных деревянных домов они жили в глинобитных мазанках, строить которые научились у малороссов.

В начале XIX в. в селе было уже более 500 дворов (до 3 000 человек).

В конце XVIII в. с. Муравлёво знали как «Щёкинка» (иногда Николаевское, Никольское – по имени храма).

Это было связано с тем, что мельница и часть имения «Щитинка» принадлежали коллежскому асессору, воеводе г. Курска – Ф. М. Щёкину, позже – его потомкам по женской линии, имевшим разные фамилии.

В 1770 г. (?) воевода освятил построенный на «собственные средства (?)» деревянный одноглавый храм в честь Святого Николая Чудотворца.

По какому праву Ф. М. Щёкин владел этой недвижимостью, неизвестно, но поселился он с семьёй в с. Муравлёво после освящения Николаевского храма, когда мельница работала уже 14 лет. Это обстоятельство позволяет проследить жизнь потомков воеводы по метрической книге этого храма, которая сохранилась за период 1814–1849 гг.

Купить эту мельницу и часть имения Ф. М. Щёкин не мог, так как принадлежал к обедневшей дворянской семье и владел всего лишь 2 душами крепостных. Правда, он женился на богатой наследнице, но и у неё было только 200 душ крепостных. Мельница же и имение стоили значительно дороже.

Средств для строительства храма у Ф. М. Щёкина тоже не было, но считается, что построил он его на собственные средства.

Более вероятно, воевода получил мельницу и имение в подарок, который по средствам было сделать только К. Г. Разумовскому. За какие заслуги был сделан столь щедрый подарок, можно только предполагать. Наиболее вероятно, что воевода опекал малолетних хозяев «Щитинки», отвлекая своим званием внимание окружающих от них.

Храм также, вероятно, входил в комплекс имения «Щитинка», его проект тоже принадлежал А. Ринальди, и построен он был, как и мельница, на средства воеводской канцелярии.

Среди гостей имения «Щёкинка» было много видных граждан гг. Курска и Санкт-Петербурга. Был в «Щёкинке» и курский губернатор (1831–1834 гг.) Павел Николаевич Демидов (1798–1840 гг.), который даже крестил одного из младенцев.

Во второй половине XIX в. последний наследник Ф. М. Щёкина, носивший фамилию Балычевцев, за долги передал своё имущество курскому купцу Перепёлкину.

До 60-х годов XIX в. три четверти имения «Щитинка» принадлежали семье и потомкам помещика Ильи Брежнева (1746–1805 гг.), женатому на племяннице и воспитаннице К. Г. Разумовского – Наталье (1746–1805 гг.). Имение «Щитинка» было частью её приданого, которое ей дал дядя и посажёный отец – гетман Малороссии.

Илья носил фамилию Брежнев, родился в обедневшей семье, но ему принадлежала древняя столбовая грамота[9] князей Оболенских, потомки которых носили больше 20 разных фамилий (Оболенские, Золотые, Серебряные, Красные, Зелёные, Лыковы, Репнины и др.).

Поселились Илья и Наталья в «Щитинке» сразу после их свадьбы[10] в 1761 г., когда обоим молодожёнам едва исполнилось по 15 лет.

Кроме имения «Щитинка», у них был ещё и большой деревянный дом в Ямской слободе г. Курска, против Введенского храма, который изображён на Военно-топографической карте Ф. Ф. Шуберта (трёхвёрстке).

В районе «Щитинки» в 1761 г. храма не было, поэтому Илья и Наталья и их потомки были приписаны к новому Введенскому храму Ямской слободы.

Этот храм имел 3 причта. Сохранилось несколько метрических книг одного из 3 причтов, где отражалась только жизнь Ямской слободы в начале ХХ в.

Сведения о жизни Ильи и Натальи и их потомков, которые, вероятно, были в книгах первого причта, к сожалению, утрачены.

По семейным преданиям потомков Ильи и Натальи, К. Г. Разумовский часто приезжал в «Щитинку». Обычно его сопровождал предводитель курского дворянства Пётр Иванович Анненков (1746–1830 гг.) или белгородский губернатор, позже курский наместник Пётр Семёнович Свистунов (1732–1809 гг.). Его поместье было на пути из Батурина в Курск, и К. Г. Разумовский, направляясь в «Щитинку», заезжал за ним.

Был в «Щитинке» и наместник Малороссии и великий полководец Пётр Александрович Румянцев-Задунайский (1725–1796 гг.) во время своего недолгого пребывания в Курске в 1780 г.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Шереметьевские мастера – в XVIII в. у графа Шереметьева была школа крепостных мастеров-паркетчиков, которые делали уникальные цветные паркеты. Они сохранились до сих пор, в частности, в имении «Останкино» (г. Москва). В Курской губернии были имения графа Шереметьева, где жили его крепостные.

2

Паркет, находящийся в Парижском музее, был вывезен из имения «Щитинка», принадлежавшего племяннице К. Г. Разумовского, дочери его брата А. Г. Разумовского и императрицы Елизаветы Петровны.

В тайнике под паркетом был найден эмалевый портрет императрицы Елизаветы с царскими регалиями и надписью: «Дочери моей Наталье в день её свадьбы».

О существовании портрета императрицы с такой надписью я знала только по семейным преданиям. Но случайно увидела его по первой программе ТВ в одну из суббот июня 1997 г. в фильме парижского телевидения «Русские паркеты».

Этот фильм парижское телевидение позволило только один раз показать в России. И его показали вне объявленной программы, вместо какого-то другого фильма.

3

Парк в Щетинке является одним из 56 памятников природы Курской области в Центрально-Чернозёмном заповеднике имени профессора МГУ, курянина В. В. Алёхина (1882–1946 гг.), утверждённого постановлением Президиума ВЦИК 10 февраля 1935 г.

Урочище Шуклинка лишено своего статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ) постановлением администрации Курской области № 218 от 6 июля 2009 г. за подписью и. о. губернатора Александра Зубарева.

4

Дуба в середине XVIII в. в этих местах было много. Даже русский флот на воронежских верфях до конца века строился из курского дуба. Его волоком доставляли до р. Сосны, впадающей в Дон, а дальше сплавляли в Воронеж.

5

Купальни. В XVIII и XIX вв. купание в реке считалось недопустимым для «благородных» лиц, особенно женщин. Для этого строили разного вида купальни.

Как правило, купальни имели 2 сообщающихся помещения: закрытое – для переодевания – и открытое сверху – для купания. Дно купальни было из досок, в воду спускались по ступенькам с поручнями. Это были своеобразные проточные бассейны с разного рода оградами.

В «Щитинке» ограда была деревянная, резная.

6

Постава – комплект, состоящий из колеса (турбины) водяной мельницы и присоединённого к нему механизма (жёрнов, лесопилка и другие).

7

«Цветок Ринальди». А. Ринальди употреблял изображение лилий, разных стеблей, колосьев и их переплетение с лентами во всех своих творениях и редко повторялся.

«Цветок Ринальди» был разным. Из цветов архитектор особенно любил лилии – символ чистоты, целомудрия, цветок Мадонны.

8

На курском портрете Петра I в гробу (рис. 12) имеется длинная надпись: «СЕ ПЕТРЪ ВЕЛИКIЙ, IМПЕРАТОРЪ, ОТЕЦЪ ОТЕЧЕСТВIЯ. Благочестивый, Щедрый, Мужественный, Великодушный и Всемилостивый Самодержец. Мой Избавитель, Защититель, Просветитель, Слава моя вознесшая Главу Мою. Рыдайте области Насладившиеся Кроткою Его Державою. Во гроб Нисходитъ. В слёзы Обратитесь Великие Мои Моря и реки. Все Верные Мои Чада Ко Гду Бгу Возопiите Упокой С… Р… ….ося….вiя… Сопе… вотри… Всякожи Человека».

К сожалению, конец надписи прочесть невозможно. Вероятно, это призыв ко всем людям молиться за усопшего.

Вряд ли такую надпись мог сделать иностранец И. Г. Таннауэр, которого обычно считают автором этой картины. Надпись явно принадлежит автору картины, но вот Таннауэр ли это?

Исследователи длительное время считали автором портрета Петра I в гробу И. Н. Никитина, бывшего любимцем и гордостью Петра I.

Такую надпись мог сделать только русский, действительно преданный, благодарный и любящий человек, потерявший в лице императора дорогого человека, скорбящий по нему.

Курский портрет заставляет задуматься над авторством портрета Петра I в гробу и, возможно, вернуться к старому мнению: все варианты картины (кроме рижского списка, о котором есть только единственное упоминание) принадлежат Ивану Никитичу Никитину – «персонных дел мастеру», любимому художнику Петра I.

Судя по тому, что тщательно прорисован только лик императора, а остальные детали только в набросках, курский вариант этого портрета – это первый набросок художника. Сделан он, по-видимому, у смертного ложа императора.

Портрет входил в состав приданого Натальи.

9

Столбовая грамота князей Оболенских была одной из первых на Руси, возможно, даже первой.

Выдана она была в середине XV в. Об этом можно судить по тому, что к грамоте была прикреплена красная металлическая печать на красном же шёлковом шнурке. На печати было грубое изображение всадника, поражающего змия копьём. Таким был герб Великого князя Ивана III Васильевича (1440–1505 гг.), ставшего Государем всея Руси (1462–1505 гг.).

С 1462 г., кроме изображения всадника, на гербе Ивана III был ещё и двуглавый орёл.

По сведениям этой грамоты известно, что предок Ильи Брежнева остался круглым сиротой в возрасте, когда «ростом был ниже тележной оси».

Имеется в виду высота над уровнем земли татарской тележной оси (около 82 см). Вероятно, ребёнку было около 1,5–2 лет. Только таким мальчикам татары сохраняли жизнь. Вероятно, фамилию он получил от воспитателей, знавших о его происхождении и сохранивших его столбовую грамоту.

Возможно, ребёнок был младшим сыном воеводы Мценска – князя Дмитрия Телепнёва-Оболенского-Овчина, убитого на пиру Иваном Грозным (1563 г.).

Обычно при этом уничтожали и всю семью убитого. Но князь Дмитрий Оболенский жил не в Москве, был на царском пиру случайно, и его жена и дети могли уцелеть. Княгиня и дети, за исключением младшего сына, погибли при набеге татар во главе с ханом Давлет Гиреем (около 1565 г.).

10

Свадьба Ильи и Натальи проходила не в имении «Щитинка», а в доме отца Ильи, где Наталья жила последний год перед замужеством, выбирая себе мужа из сыновей этой семьи. Возможно, это было где-то около Венёва или Белёва Калужской губернии.

Посажёным отцом у Натальи был К. Г. Разумовский, давший ей приданое и одаривший семью Ильи.

Родители Натальи следили за этими событиями издалека. Но Елизавета Петровна сама рассматривала проект имения «Щитинка», когда Наталье было всего 6 лет.

Приехав под Курск, молодые Брежневы встретились здесь с местными Брежневыми, которые жили в Курской губернии с XVII в. Были ли они родственниками или просто однофамильцами, неизвестно.

Однозначного ответа о происхождении Ильи Брежнева данное исследование не даёт. Его нужно продолжить по архивам Калужской губернии.

Точно известно, что Илья Брежнев был родом не из Курска и имел столбовую грамоту князей Оболенских времён Великого князя Ивана III Васильевича. В его семье были ещё сыновья (или сын). К середине XVIII в. семья Ильи обеднела, и столбовая грамота была их единственным достоянием.

Предком Ильи был Рюрикович князь Святой Михаил Черниговский (1181/1195–1246 гг.)

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов