Полная версия:

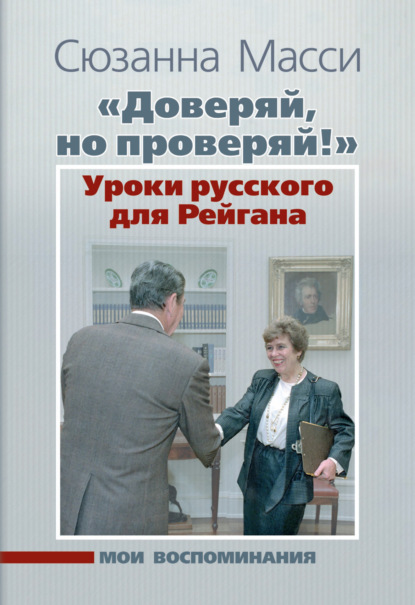

«Доверяй, но проверяй!» Уроки русского для Рейгана. Мои воспоминания

Прием по случаю выхода книги, который устроили для меня однажды вечером в элегантных апартаментах Пэт Паттерсон, известной в Нью-Йорке светской дамы, я восприняла как поминки. Униженная, я изо всех сил старалась показать, что все в порядке и я со всем справляюсь. Я стояла, забившись в угол и приготовившись выслушивать соболезнования, когда ко мне подошел и представился незнакомый человек: «Меня зовут Хилтон Крамер, и я считаю, что использовать страницы литературного издания для политических атак возмутительно. Я сделаю для вас все, что смогу». Будучи влиятельным критиком по вопросам культуры, он имел свою колонку в « Нью-Йорк таймс», в которой дал жесткий ответ моему рецензенту. Затем в «Нью-Йорк букс ревью» была опубликована выверенная рецензия английского историка, которая подарила мне проблеск надежды. Но я все еще была так уязвлена, что боялась высовываться, и думала, что никогда снова не смогу что-нибудь написать. «Земля Жар-птицы» казалась мне совершенно уничтоженной и похороненной8.

Однако в русской общине все восприняли иначе. С боевым кличем: «На книгу нападают!» – русские, жившие в Соединенных Штатах, включая православных священников, встали на мою защиту, и я стала получать благодарственные письма от русских со всего света. Я послала свою рукопись Александру Солженицыну в Вермонт, где он жил в уединении, и получила в ответ настолько трогательное письмо, что расплакалась9. Через несколько дней после того как та рецензия была опубликована, мне позвонил Александр Гинзбург, один из героических советских диссидентов и любимец «Нью-Йорк таймс». Он ободрил меня и сказал: «Это даже хорошо, что так грубо. Так всегда говорит Александр Исаевич, – и добавил: – Я могу написать письмо в “Таймс”, но не думаю, что они его напечатают. Мы будем бороться.

Мы используем другое оружие». Читая свои лекции по всей Америке, он всегда брал мою книгу и рекомендовал ее в колледжах и университетах в качестве необходимого чтения.

Благодарю Господа, что большая часть Америки не читает «Нью-Йорк таймс»! «Жар-птица» стала успехом и постоянно переиздается уже 33 года. Ее используют в университетах и колледжах и берут с собой туристы. Книга добралась даже до самых дальних уголков Советского Союза, где англоязычные гиды до сих пор основываются на ней, когда работают и со своими соотечественниками, и с иностранцами10.

Меня начали приглашать читать лекции, впрочем, организатор лекций в 1980 году сказал мне, что «мужчины не любят слушать о политике из уст женщин», и делал мне предложения о лекциях исключительно в женских клубах и музеях.

За всеми этими жизненными перипетиями я едва обратила внимание на то, что в ноябре 1980 года на свой первый срок был избран Рональд Рейган. Я не голосовала за него и разделяла мнение моих друзей из числа либеральных журналистов, считавших его голливудским легковесом. Я участвовала в кампании сенатора Генри Джексона. Когда в январе Рейган приступил к исполнению своих обязанностей, его со всех сторон окружала целая фаланга сторонников жесткого курса: государственный секретарь Александр Хейг, советник по вопросам национальной безопасности Ричард Аллен и Ричард Пайпс, отвечавший за Советский Союз и Восточную Европу в Совете по национальной безопасности. Все, что еще оставалось в области наших культурных контактов, так это гастроли балета в сопровождении людей из КГБ, приезжавшего для демонстрации достижений «советской культуры» и для зарабатывания денег своему государству.

Соединенные Штаты продолжали политику в отношении коммунистического режима как законно представлявшего русский народ, отказываясь даже рассматривать возможность каких-либо изменений. Слова русский и советский оставались синонимами на все случаи жизни, тогда как в реальности они различались. То, что об этом думают сами русские, каково действительное значение культуры и религии, – все это игнорировалось или не принималось в расчет как нечто несущественное. «Почему всегда говорят о советских спутниках и русских танках?» – с грустью спросил меня однажды один из ленинградских друзей, и это замечание с точностью обрисовывало положение вещей. Стереотипное восприятие доминировало во всех официальных заявлениях и в средствах массовой информации. Вот несколько случайных примеров: «цари и комиссары» – это одно и то же; русские «апатичны», и у них ментальность «рабов»; все «прогнило перед Революцией»; русские «всегда жили под игом деспотичных правителей»; Православная церковь «коррумпирована»; «коммунизм, пусть и жесток, но он добился социальных достижений, никогда прежде не существовавших». (И кроме всего прочего, нельзя ведь сделать яичницу, не разбив яйца. Сколько надо разбить? И что это будет за яичница?) Я видела, что все это совершенно противоречит тому, что об этом думают большинство русских в Советском Союзе, которые считали, что они стали жертвами советского режима в большей мере, чем люди в других советских республиках; что они составляют большинство в стране и что ради создания нового советского человека им приходится терпеть разрушение, вульгаризацию их культуры и надругательство над их религией.

Таково было дыхание атмосферы в то время, когда Рейган пришел к власти. Будь у меня самые смелые мечты, я никогда бы не могла подумать, что именно это событие не только вернет меня в Советский Союз, но и приведет в Овальный кабинет, что моя жизнь изменится самым драматическим образом благодаря цепи приключений и что все предыдущие годы окажутся лишь прологом к этим событиям. Все мои усилия вернуться в Россию казались абсолютно безнадежными. И когда я уже была готова все бросить, меня спасла армия Соединенных Штатов.

ВОЕННЫЕ КРОШАТ СТЕНУЕще со времен моей учебы в Вассар-колледже мне всегда было комфортно в общении с военными. Мне нравятся их вежливость, дисциплина и серьезное ко всему отношение. В своих сияющих надраенных ботинках, чистых до хруста отутюженных брюках с острыми, как лезвие ножа, стрелками, и своей выправкой они напоминали мне бойскаутов и лучших из наших пожарных и полицейских. Большинство из них шли в армию не ради денег, а потому что им нравилась служба. Их девиз «Долг, честь, страна» утверждает идеи, в которых среди болтовни нашего пустого теле-говорящего общества слышится благородный отзвук XIX века.

Вест-Пойнт находился всего в получасе езды на автобусе от Вассара, и первыми военными в моей жизни были кадеты, которых я там повстречала. Я была знакома и с гардемаринами из Военно-морской академии в Аннаполисе, где меня однажды даже избрали редактором их ежегодника под названием «Дамский корабельный журнал». Я запомнила и бал в Аннаполисе с «танцем колец» (ring dance) для слушателей Военно-морской академии, заканчивающих третий, предпоследний курс*, как одно из самых ярких событий моего участия в общественной жизни за все годы учебы в колледже. На самом деле от тех дней, когда я бывала в обеих академиях, у меня не осталось никаких других воспоминаний, кроме самых хороших. Я всегда сожалела, что ни у одной из двух дочерей не было случая побывать там на танцевальных вечерах (в Вест-Пойнте их называли «прыгалками» – Hops). В своем бальном платье в пол и длинных перчатках, с обязательной танцевальной карточкой на запястье, где каждый танец был записан за очередным кавалером, я могла танцевать до упаду. После танцев с горячими курсантами в белых перчатках и серых мундирах, украшенных двумя рядами золотых пуговиц, мы прогуливались по широкой веранде и восхищались волшебным видом на реку Гудзон, блестевшую в лунном свете.

Именно военные оказали мне первую серьезную поддержку в самом начале моей деятельности в качестве «руки России». Совершенно случайно в 1976 году в гостях у журналиста Хедрика (Рика) Смита я встретилась с полковником Уильямом Одомом и его женой. Рик только что, в 1975 году, опубликовал свой бестселлер «Русские» (The Russians) и познакомился с Одомом, который служил армейским атташе в Москве (1972—1974). В то время Билл был профессором и преподавал историю и политические науки в Вест-Пойнте, и та самая первая встреча стала началом долгой дружбы с ним и его женой Энн. Билл был выдающимся мыслителем в области военного дела с острым как лезвие бритвы умом, считавшимся экспертом в российских и советских делах. С конца 1977 по 1981 год он работал в Белом доме советником по национальной безопасности президента Картера. В 1981 году он стал генерал-майором. Будучи откровенным по натуре человеком, в своих суждениях Билл мог быть резким и критичным. Многие побаивались его острых и неожиданных аргументов, но мне всегда нравилось пикироваться с ним, и я говорила, что он мне нужен, чтобы «вытащить соринку» из моего стиля мышления. Среди многих его живых и емких суждений я никогда не забуду одно: «Работа военных состоит в том, чтобы обойтись без войны, но уж если война начата, ее надо выиграть»11.

Билл стал тем человеком, который впервые пригласил меня прийти в Вест-Пойнт и выступить в рамках занятий по политической подготовке на тему диссидентского движения в Советском Союзе. Позднее я помогла организовать в Вест-Пойнте лекции двух ведущих фигур движения диссидентов – Павла Литвинова и генерал-майора Петра Григоренко12. Академия произвела большое впечатление на обоих. Билл был окружен группой выдающихся преподавателей, все они в чине майора, среди них – Тайрус Кобб13 и Джон Конкэннон. Последний являлся выдающимся лингвистом. В обучении кадетов русскому языку Джон использовал некоторые стихи из моей книги «Живое зеркало: пять молодых ленинградских поэтов». Спустя несколько лет в качестве военного атташе посольства в Москве Джон оказал мне немалую помощь. Еще одним человеком в этом кругу был Роберт Иваньи, сын венгерских эмигрантов и бывшая звезда армейской футбольной команды, который продолжил свою карьеру в Белом доме, отвечая за «ядерный чемоданчик» и дослужившись до звания генерал-майора. В 1976 году вместе с группой офицеров он приходил на мою первую лекцию о русской культуре в музее «Метрополитен», где своим великолепным внешним видом и впечатляющей военной выправкой привел в восхищение всех леди из лекционного отдела. Одна из них только что не пела: «Ох уж эти венгры! Из них получаются самые блестящие военные!»

В 1977 году Билл Одом пригласил меня принять участие в ежегодной студенческой конференции (SCUSA) в Вест-Пойнте14, посвященной политике США в отношении СССР и ситуации в области ядерных вооружений. Здесь я приняла боевое крещение, впервые выступив на семинаре, где я была единственной женщиной из тридцати присутствующих – военных, чиновников Госдепартамента и гражданских лиц. На конференции меня опекал майор Тайрус (Тай) Кобб. Мы уже достаточно хорошо знали друг друга, он и его жена Суэллен тоже стали моими друзьями. Таю в 1983 году было присвоено звание подполковника, и он получил назначение в штат Совета по национальной безопасности.

Военные постоянно поддерживали меня, и без этой помощи я, наверное, дальше бы не продвинулась. Я научилась многому от офицеров, с которыми встречалась. Так, я стремилась выработать у себя их восхитительную способность обсуждать самые трудные вопросы и противоположные точки зрения без всякой горячности. Встречи с ними подсказали мне, как научиться отстаивать свою точку зрения в спокойной, но при этом более твердой манере.

В июне 1981 года Билл пригласил меня в Вест-Пойнт, чтобы встретиться с Урсулой и Эдвином Миз15, воспользовавшись церемонией окончания академии их сыном. В тот раз я впервые увидела президента Рейгана, который выступал с приветствием выпускникам. Я сидела сразу за Нэнси Рейган, даже под палящим солнцем выглядевшей безукоризненной и свежей в своем розовом жакете и плиссированной клетчатой юбке в пастельных тонах. Я не могла себе даже представить, что уже через несколько лет познакомлюсь и встречусь с ними обоими.

В последующие годы меня продолжали приглашать с лекциями три военных колледжа16, и от этих лекций у меня остались самые добрые воспоминания. В Военном колледже армии США в Карлайле, Пенсильвания, я участвовала в семинаре, где оказалась единственной женщиной из двадцати одного участника, все полковники; там был еще саудовский генерал, который, разумеется, удивился встрече с женщиной в таком месте. Из всех старших офицеров, с кем мне довелось встречаться, наибольшее впечатление на меня произвел генерал Эндрю Гудпастер. В своей великолепной речи в Карлайле он цитировал Черчилля, Платона, Рузвельта и Шекспира и ни разу не использовал слова советский и русский неверно. Импозантный и элегантный мужчина, Гудпастер был отличным солдатом и государственным деятелем одновременно, вполне в духе Джорджа Маршалла. Признанный герой Второй мировой войны, за время своей военной службы он служил адъютантом Джорджа Маршалла и был близким советником генерала Дуайта Эйзенхауэра, ставшего президентом. Был он и Верховным главнокомандующим войск НАТО в 1969—1974 годах. Когда мы с ним встретились, он только что был назначен суперинтендантом, то есть начальником Вест-Пойнта17. Он пригласил меня прочитать лекцию о русском искусстве и культуре перед общим собранием кадетов академии, мудро сказав при этом: «Чтобы знать, за что люди будут сражаться, вам нужно узнать, что они любят».

Офицеры, с которыми я была знакома, были более открытыми, менее зашоренными и, как ни парадоксально, более антивоенно настроенными людьми, чем гражданские чиновники, с коими им (и мне тоже) приходилось иметь дело. Если потребуется в двух словах охарактеризовать мое мнение о высших военных кадрах, с которыми мне повезло встречаться, то этими словами будут ответственность и сдержанность. В отличие от гражданских они хорошо знали, что значит посылать людей на битву, где их могли ждать ранение или смерть. Для них это не абстракция. И в отличие от многих других государств нашей стране никогда не приходилось опасаться того, что военные бросят вызов или свергнут собственное правительство. Нам посчастливилось, что они такие.

Военные всегда относились ко мне с уважением; в отличие от них чиновники, завистливые, часто ненадежные, заботящиеся лишь о собственном продвижении и положении, всегда стремящиеся одержать верх над тобой, старались очернить меня и сбить с толку. Военные были другими, они часто находились в поиске иной, отличной от уже имеющейся у них информации, потому что, как они мне говорили, «это помогает нам лучше делать свое дело». Один полковник в Военном колледже армии США сказал: «Наши компьютеры дают много информации, но они не сообщают, как свести ее воедино».

Однажды я спросила психиатра, почему военные выглядят менее обеспокоенными, чем чиновники, когда сталкиваются с женщиной, имеющей взгляды, резко отличающиеся от их собственных. «Моя дорогая, – весело ответил он, – это потому, что мужские достоинства они носят на груди». С тех пор я чувствую, что мне стоит скромно потупить взор, как только я вижу увешанный орденскими ленточками китель высокопоставленного офицера. Но в этом шутливом замечании немало правды: военные не боялись, что я могу отнять у них место.

Я обнаружила, что наши военные всегда лучше информированы о том, что происходит в Советском Союзе, и лучше в этом разбираются, часто оказываются умнее чиновников, зашоренных рамками своих одномерных политологических моделей, приверженных к сохранению статус-кво и убежденных, что ничего изменить нельзя18.

Довольно давно в военных кругах заметили ту направленность в чувствах русских (не советских), которую я увидела тоже, вначале в том, что касалось растущего интереса к собственному народу и своей идентичности, все больше занимавшей русских людей. Каждый из военных, кого направляли в Советский Союз, хорошо говорил и читал по-русски, в то время как многие из наших дипломатов, даже некоторые послы, едва могли сказать хоть слово. В Государственном департаменте Советский Союз считался «постом лишений», на который претендовали в ожидании компенсации. С военными дело обстояло иначе. Туда не посылали никого, кто бы не обладал необходимой квалификацией, и только тех, кто этого желал.

* * *Позиция христианского всепрощения, занятая президентом Джимми Картером, публично расцеловавшегося с Брежневым, смутила Советы, убедила их в том, что мы слабаки. И снова к случаю подходит русская пословица: «Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит». Советы усилили свой непрекращающийся нажим по всем границам (Ангола, Афганистан), что вылилось в возросшую напряженность отношений и американский бойкот Олимпийских игр в Москве в 1980 году.

Когда Рейган в январе 1981 года вступил в должность, в Советском Союзе его репутация была хорошо известна. И хотя до того момента, когда он назвал Советы «империей зла», оставалось еще два года, его сильная, бескомпромиссная антикоммунистическая позиция наряду с убежденностью, что Америка может служить примером, способным принести мир и благосостояние всем, заставила Советы почувствовать себя очень неуютно. Людям из Кремля был любопытен этот новый лидер, и они пытались найти к нему подход. В период ухудшавшихся отношений они вновь начали переосмысливать собственные позиции и принялись прощупывать наших военных. В 1980 году Тай Кобб стал первым военнослужащим, получившим исследовательский грант IREX19 на поездку в Советский Союз. Он хотел подготовить диссертацию по советскому Генеральному штабу, но в доступе к архиву Министерства обороны ему было отказано. Переформулировав свою тему и избрав в качестве главного объекта исследования советскую энергетическую индустрию, он такое разрешение получил. Приехав в Москву, он получил возможность пообщаться с советскими аналитиками в ИМЭМО20 и Институте военной истории в самом конце брежневского периода, как раз в то время, когда первые глухие признаки изменений лишь начали проявлять себя под поверхностью агонизирующей советской системы. Он вспоминает: «Русские политические аналитики начали готовить доклады о будущем страны, вполне солидные, но пугающие». У него появилось ощущение, что многие из тех русских, кого он встречал, «пытались искать пути выхода из той дилеммы, в которой находилась их страна, еще до того, как руководство оказалось готовым признать необходимость изменений».

Тай Кобб был единственным человеком, проявившим настоящий интерес к моим усилиям вернуть себе визу, и именно ему, обладавшему силой информированного воображения, довелось проделать брешь в каменной стене молчания и отказов, о которую я билась в течение девяти долгих лет.

Когда осенью 1980 года вышла в свет книга «Земля Жар-птицы», на меня нападали, меня поносили и высмеивали на страницах «Нью-Йорк таймс», но только не со стороны моих друзей военных, закупивших множество экземпляров. Тем не менее я была удивлена, когда перед самым отъездом в Москву Тай позвонил и попросил:

– Не могли бы вы дать мне семь экземпляров книги?

Я восприняла его просьбу как акт героизма, потому что книги были в переплете и весили много.

– И не могли бы вы подписать их?

– Конечно, – ответила я, и он дал мне список имен, который удивил меня еще больше: Георгий Арбатов, генерал Михаил Мильштейн и другие светила Института США и Канады Академии наук СССР21. Я не спросила, зачем ему все это понадобилось.

Вернувшись из Москвы через несколько месяцев, Тай опять позвонил мне и стал рассказывать о том, как он выкладывал книги на стол тому или другому джентльмену, кому я их подписала. Вначале, сказал он, они никак на это не реагировали. Но затем ему задали вопрос:

– И вам знакома эта дама?

Естественно, он ответил утвердительно.

– Интересная женщина, – продолжил спрашивающий, – мы хотели бы поговорить с ней.

– Прекрасно, – сказал Тай, – так получилось, что и она хотела бы поговорить с вами, но, к сожалению, она не может получить визы.

Далее он продолжил говорить со мной в загадочном тоне:

– Вам надо повидаться с…, – и назвал имя человека, связанного с советским посольством в Вашингтоне.

Я только спросила:

– Он занимает достаточно высокое положение?

– Думаю, да, – ответил Тай.

Зная, что Тай связан с военной разведкой, я предположила, что он знает, о чем говорит. Я записала имя человека, о котором мы говорили, и вновь отправилась в столицу, готовая к очередным попыткам.

Глава 3

Назад в СССР

Отношения между сверхдержавами не просто плохие, их не существует.

Государственный секретарь Джордж Шульц, 1982 год1После всех унижений, которые я претерпела в Советском Союзе, и многолетних бесплодных усилий заполучить визу мне пришлось набраться храбрости, чтобы взять телефонную трубку. Поразительно, но вечно занятый номер телефона советского посольства на сей раз был свободен. Я представилась, и после небольшой паузы меня соединили с человеком, обладавшим мягким голосом, говорившим по-английски совершенно свободно, лишь с легким русским акцентом. Он учтиво сказал, что готов встретиться со мной, и предложил посетить советское посольство. После моих прений c таинственными «таможенниками» в советском аэропорту я опасалась идти туда и, поколебавшись, сказала, что лучше бы встретиться где-то еще. Он предложил вестибюль отеля «Джефферсон» напротив посольства.

– Как я вас узнаю? – спросила я.

– Ну, я светловолосый, – ответил он, – на мне будет синий костюм, а плащ переброшен через правую руку.

Все это настолько выглядело карикатурой на шпионские фильмы, которые я видела, что я тут же шутливо ответила:

– Я небольшого роста, блондинка, кругленькая, и мой плащ будет переброшен через левую руку.

Так я встретилась с Валентином Михайловичем Бережковым, которому предстояло сыграть ключевую роль в получении мною разрешения вернуться в Советский Союз.

Все было так, как он и обещал. Он действительно являлся обладателем копны светлых волос, а его глаза были голубыми и яркими, но ищущими. Его голос казался мягким, а манеры изысканными, что выгодно отличало его от грубоватых советских чиновников, чья манера одеваться предусматривала ношение мешковатых (и нередко пропотевших) костюмов и стоптанных башмаков, что очень напоминало мне то, как в бытность ооновским корреспондентом «Ньюсуик» одевался мой бывший муж Боб Масси. На Бережкове были хорошо сшитый темно-синий костюм, который отлично на нем сидел, белая рубашка и шелковый галстук. Он предложил пойти в испанский ресторан и повез меня на своем бледно-голубом «кадиллаке». Я не знала ни того, какую он занимал должность, ни того, почему Тай был уверен, что Валентин именно тот, кто мне нужен, но было ясно, что сам он уверен в своих полномочиях. На самом деле позднее я узнала, что Бережков был единственным человеком в советском посольстве, которому разрешалось жить за пределами окруженного забором с колючей проволокой квартала, называемого членами советской делегации в Вашингтоне домом. Я не припомню деталей нашего первого разговора, но помню совершенно точно, что не в пример идеологически ограниченным советским чиновникам, с которыми мне приходилось сталкиваться, он хорошо знал Соединенные Штаты, и хотя иногда я слышала от него обязательные критические штампы в духе советской пропаганды, он восхищался Америкой и американцами.

Когда имеешь дело с Советами, то все поначалу движется медленно. И прежде чем перейти к существу вопроса, приходится изрядно позаниматься болтовней и мелким жульничеством. Я рассказала ему кое-что из моего опыта поездок в Советский Союз, но в тот день мы совсем не говорили о моей визе. Фактически прошло немало времени, прежде чем мы коснулись того, что меня волновало. Но я установила прямой контакт и доверилась Коббу.

Мы так и не коснулись самого важного вопроса на протяжении целого года, прошедшего после первой встречи, – до самой смерти Брежнева 10 ноября 1982 года. Телекамеры ухватили момент, когда жена генерального секретаря перекрестила его тело. «Как это странно», – заметил комментатор, впрочем, он быстро оставил эту тему как несущественную.

Генеральным секретарем Коммунистической партии и руководителем Советского Союза 12 ноября 1982 года стал Юрий Владимирович Андропов. В свое время он был главой КГБ, и в США его называли «палачом Будапешта» за жестокую роль, которую он сыграл в подавлении венгерской революции в 1956 году. Задним числом понимаешь, думая об этом остающемся таинственным человеке, который пробыл у власти лишь пятнадцать месяцев, как странно, что именно его приход к власти отметил начало конца коммунизма в СССР. О нем мало что известно достоверно. До сих пор мы почти ничего не знаем об этой закрытой фигуре, о том, какое у него было образование, каков его военный опыт, каковы были его предпочтения в музыке и литературе, о чем он думал и знал ли он иностранные языки – даже то, насколько высоким он был. Мало что известно о его семье, его считали вдовцом, пока его жена Татьяна не появилась на похоронах. Одиночка, глава КГБ, он не был похож на остальных высших партийных руководителей. Но по мере того как проходит время, его репутация все возрастает. Он помог многим из руководителей более молодого поколения продвинуться по ступенькам правительственной лестницы, и одним из них был Михаил Сергеевич Горбачев. Cписок тех, кому он покровительствовал, сегодня выглядит как основа для справочника о тех, кто возглавлял перемены в Советском Союзе2. В своих лекциях того времени я всегда говорила, что каждый советский гражданин носит свою маску и чем выше положение человека, тем плотнее его маска: «Если и есть кто-то способный на перемены, то мы его не распознаем». И хотя истеблишмент на Западе, привыкший иметь дело в рамках сложившегося статус-кво с древними «кремлевскими динозаврами», не слишком много внимания уделял скрытой части айсберга, Горбачев все-таки стал первым из поколения «хрущевской оттепели», кто проник в высшее руководство.