Полная версия:

Война как искусство. Беседы с мастером: как применить стратегии в реальной жизни

Такая иерархия на каждом из уровней текста передает читателю скрытый многозначностью иероглифов замысел автора, о проблеме вычленения которого было сказано выше. Так, общая структура содержания памятника Сунь-цзы бин фа поделена на разделы и иерархически выстроена согласно уровням применения военного искусства и выглядит следующим образом:

Стратегический уровень

I. Ввод ключевых понятий.

II. Принципиальные подходы к ключевому оперативному понятию «сражение».

Оперативный уровень

III. Общие подходы к ведению сражений.

IV. Формы организации войска в сражении.

V. Формирование ударного кулака в сражении.

Тактический уровень (общие принципы)

VI. Общие принципы взаимодействия с врагом в бою.

VII. Взаимодействие с врагом в прямом боевом столкновении.

VIII. Общие принципы маневрирования.

Тактический уровень (действия на местности)

IX. Маневрирование в конкретных видах местности.

X. Особенности различных форм местности.

XI. Особенности различных видов местности.

Тактический уровень (технические средства получения преимущества)

XII. Использование огневых средств.

XIII. Использование шпионов.

На этом уровне структуры для каждой группы глав Сунь-цзы бин фа (стратегической, оперативной и тактической) характерны свои доминирующие понятия. Прежде всего, это три ключевых военных термина: наиболее общее понятие бин 兵 («войско», «войсковой», «воевать»), обозначающее «войну» и «войско» как область применения знаний трактата; частное понятие чжань 戰 («сражение», «сражаться»), предполагающее непосредственное боевое столкновение; и предметное понятие цзюнь 軍 (армия), которое представляет армию как боевое соединение максимального размера, выполняющее как стратегические, так и оперативно-тактические (в форме включенных в нее подразделений) задачи. Каждая из глав на среднем уровне структуры раскрывает ту или иную тему, вынесенную в заголовок.

Наконец, уже на уровне фраз вокруг этих понятий формируются лексические конструкции, образующие своеобразные «смысловые ядра». Так, бин и чжань соответственно входят в конструкции шань юн бинчжэ 善用兵者 («тот, кто хорош в применении войск») и шань чжань чжэ 善戰者 («тот, кто хорош в сражении»). Наличие таких ядер позволяет уверенно обозначить место той или иной главы в общей иерархии памятника. Наиболее общее понятие бин более характерно для стратегических разделов памятника (главы II–III) и обсуждения различных стратегических подходов для тактических действий на местности (глава XI). Понятие чжань – для оперативных действий (главы IV–VI).

Также внутри каждой фразы смысловое ядро высказывания управляет окружающей его текстовой «периферией». Вместе они образуют своеобразные смысловые блоки, разграниченные служебными конструкциями.

Эти особенности построения текста делают всеобщий структурный параллелизм важнейшим выразительным средством трактата[8]. Приведем пример, иллюстрирующий все приведенные особенности. Перевод дается буквальный, без дополняющих смысл частей в квадратных скобках, дабы читатель мог представить, как этот текст виден коренному жителю Китая. В качестве «препарируемого» выступит знаменитый отрывок первой главы памятника, подаривший миру любимый многими афоризм «Война – это путь обмана». Фрагмент весьма показателен, поскольку включает в себя несколько типичных для китайских философских (трактаты), полемических (споры) и официальных (чиновничьи доклады и указы) текстов формальных частей: введения темы, связующих фрагментов, раскрытия темы и резюмирующей концовки.

Блок А. Введение темы

兵者

詭道也 – «Война – это хитрости путь»

Фраза для наглядности переводится на русский язык буквально как «Война – это хитрости путь» (в тексте перевода читатель встретит вариант «Война – это путь хитрости»). Уже в одной этой фразе перед читателем встает половина всех означенных выше препятствий и трудностей.

Строго говоря, сочетание первых двух иероглифов бинчжэ 兵者 (где первый – знаменательный, а второй – служебный) уже можно понимать двояко, так как первый вне контекста может быть не только «войной», но и глаголом «воевать», и даже в определенных условиях обозначать «войско». Второй, в свою очередь, может использоваться для двух разных целей: либо выделять «делателя» после глагола, либо выступать лишь в качестве «иероглифа препинания» (не забудем, что в традиционном китайском иероглифы препинания не использовались), делая смысловой акцент на субъекте, который изначально не несет предикативного значения, и, соответственно, иероглиф, его выражающий, является существительным, а не глаголом. В первом случае перевод будет выглядеть как «Воюющий…», во втором – «Война …» либо «Войско…». Соответственно, выбрать из трех вариантов нам помогает только контекст, причем не столько даже смысловой (ибо тот же иероглиф бин 兵 в заглавии вполне может быть переведен не только как «…войны», но и как «ведения войны», и в этом не будет ошибки), сколько грамматический – во фразе присутствует рамочная конструкция «A … B也», вводящая назывное предложение, основа которого в данном случае переводится как 兵者 (бинчжэ) – это 道 (дао). Поскольку иероглиф дао 道 здесь может быть переведен только как «путь (в значении «способ»)», то правильный перевод здесь возможен только с использованием слова «война», подразумевая при этом смысл «способ ведения войны состоит в» (ни «войско», ни «воюющий» не могут быть «путем»). Таким образом, сочетание с определением 詭 к слову «путь», смысл которого адекватно передается русским понятием «хитрость», в итоге дает перевод «Война – это хитрости путь». Это – введение автором темы, которая задает всю дальнейшую структуру отрывка.

Созданная экспозиция подразумевает, что речь идет о «войне» и о «хитрости» как основном способе ее ведения. Собственно, это и есть основная мысль, далее последует лишь ее детализация, раскрытие основной идеи, заложенной вначале. При этом вся информация, введенная темой высказывания, подразумевается на всем протяжении дальнейшего, раскрывающего ее отрывка, поэтому в последнем присутствует лишь новая информация, что как раз таки придает фразам известную аскетичность. Так устроен текст не только Сунь-цзы бин фа, но и большинство других китайских классических текстов, несущих в себе идеи и их обоснование.

Блок Б. Логический переход к раскрытию темы

Вслед за темой идет логический переход к ее раскрытию, на письме переданный служебным словом гу 故 – «поэтому», к которому в данном случае необходимо добавить слово «если», относящееся к последующим строчкам. После логического перехода 故 – «поэтому [если]» – следует основная часть.

Блок В. Раскрытие темы. Основная часть текста

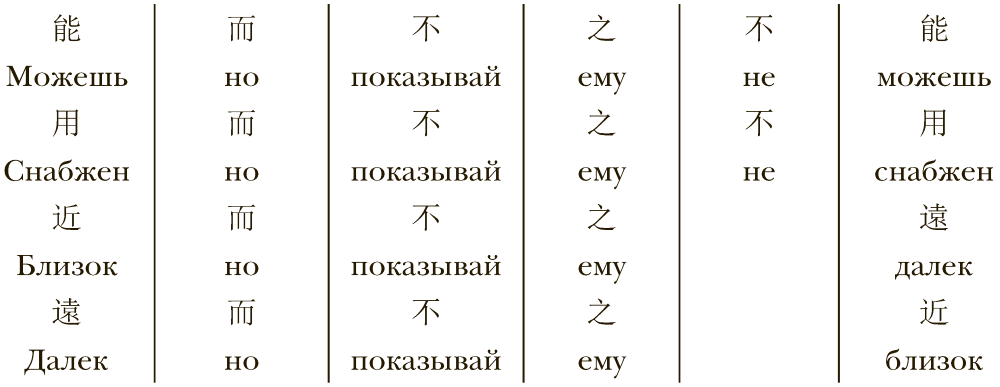

Основная часть включает в себя синтаксические и смысловые параллелизмы, формирующие всеобщий параллелизм структуры фразы. Первый блок из четырех предложений обладает смысловым ядром «показывай ему». Оно, будучи связано с темой фразы (хитрость), приковывая к себе внимание за счет структурного доминирования во фразе, прямо передает главную мысль автора: «хитрость по отношению к врагу, направленную на то, чтобы представить ему картину, диаметрально противоположную реальному положению вещей». Ядро при этом явно привязывает внимание читателя к необходимому действию и с помощью структуры самой фразы – «показывать ему» – находится в центре, а состояния, противоположные друг другу, противопоставляются и на письме тоже, что является ярким проявлением всеобщего параллелизма в данной фразе.

Соответственно, периферийными смысловыми конструкциями здесь являются несколько структурных элементов. Гипотетическая готовность к битве разбивается на три принципиальные составляющие.

1. Боеспособность войск передана иероглифом нэн 能 – «способность».

2. Ситуация в снабжении (говоря шире, логистике) – передана иероглифом юн 用 со специальным значением «провиант, снабжение». Отметим, что здесь вновь наблюдается «ловушка смысла». Шире и чаще встречается значение «использовать», здесь, однако, явно передается состояние дел в снабжении, а не активное действие использования чего-либо, что вытекает как из известного значения этого иероглифа, применяемого в экономических трактатах традиционного периода китайской истории, так и из того, что «использовать» можно записать в один понятийный ряд с «готовностью», и в этом случае периферийная смысловая конструкция становится излишней, что недопустимо в столь сжатом и структурно выверенном отрывке текста.

3. Дистанция (далекая или близкая) – передана соответственно иероглифами цзинь 近 («близкий») и юань 遠 («далекий»).

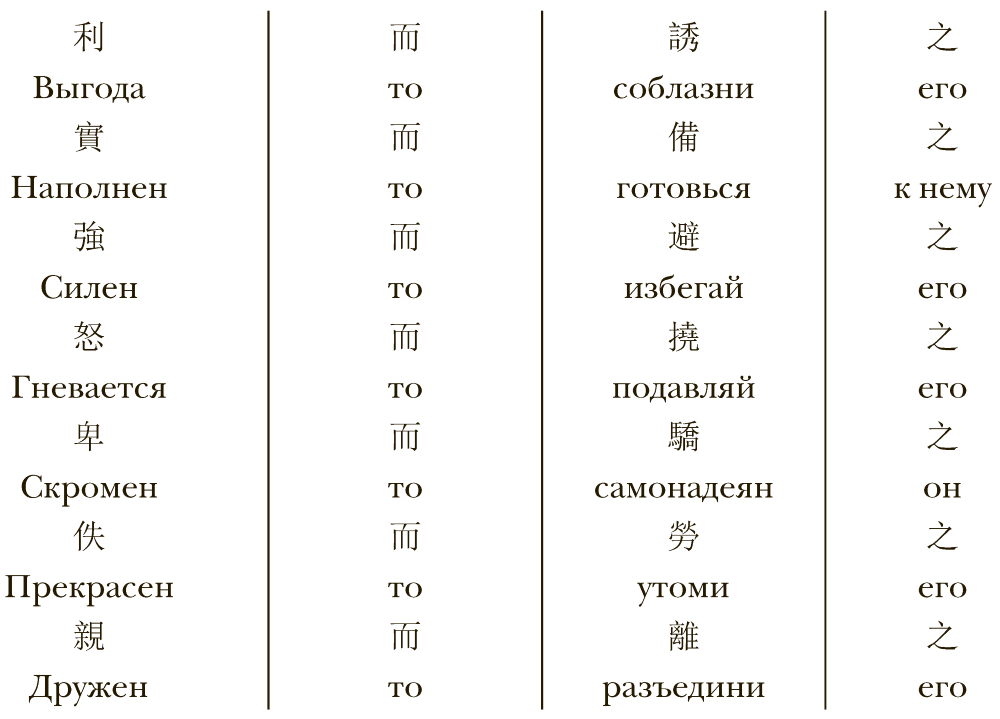

Второй блок состоит из восьми предложений, вместе формирующих структуру сложносочиненного смыслового ядра А (而) B (之), где А – условия, при наступлении которых необходимо осуществить действие B по отношению к «нему» (врагу) – см. ниже.

Отметим, что в данном случае иероглиф «эр» (而), выступающий в письменном языке в качестве универсального служебного слова для передачи различных союзов, переводится как «[Если] А то B». Здесь уже дается инструкция – перечень конкретных действий, необходимых для победы. Этот блок является не философским обоснованием, а практической частью.

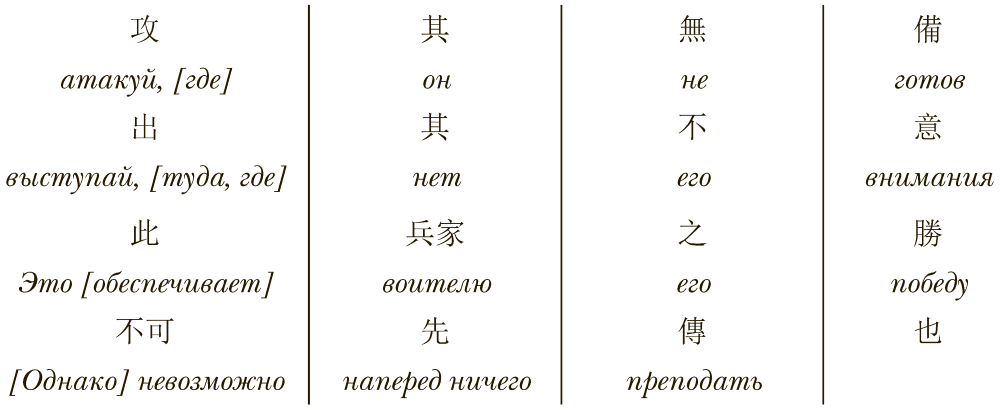

Блок Г. Заключение, подведение итогов

В данном случае параллелизм уже не используется, подводится итог всего отрывка – он не несет на себе центральной смысловой нагрузки, скорее являясь своего рода заключением.

Реконструкция пятичленной (у-син) «классификационной матрицы» Сунь-цзы бин фа. Явная и скрытая части матрицы

Как было сказано выше, выделить одного конкретного автора текста Сунь-цзы бин фа затруднительно. Однако трактат можно представить не только в виде фрагментов, имеющих то или иное авторство, но и иначе, исходя из тематического разнообразия, рассматривая текст на уровне всеобщего параллелизма через внутренние взаимосвязи между разными уровнями его структуры.

Проведенное нами исследование и последующая реконструкция показали, что именно так Сунь-цзы бин фа лучше всего раскрывается как настоящий бриллиант всей китайской культуры. Подчиняясь явлению даже большему, чем «всеобщий параллелизм» внутри всего текста, трактат согласуется с «общекультурным параллелизмом», подчиняясь глобальным культурным матрицам китайской цивилизации. В данном случае речь идет о ключевой схеме трансформации материи и энергии, определяющей всю китайскую космогонию с древнейших времен.

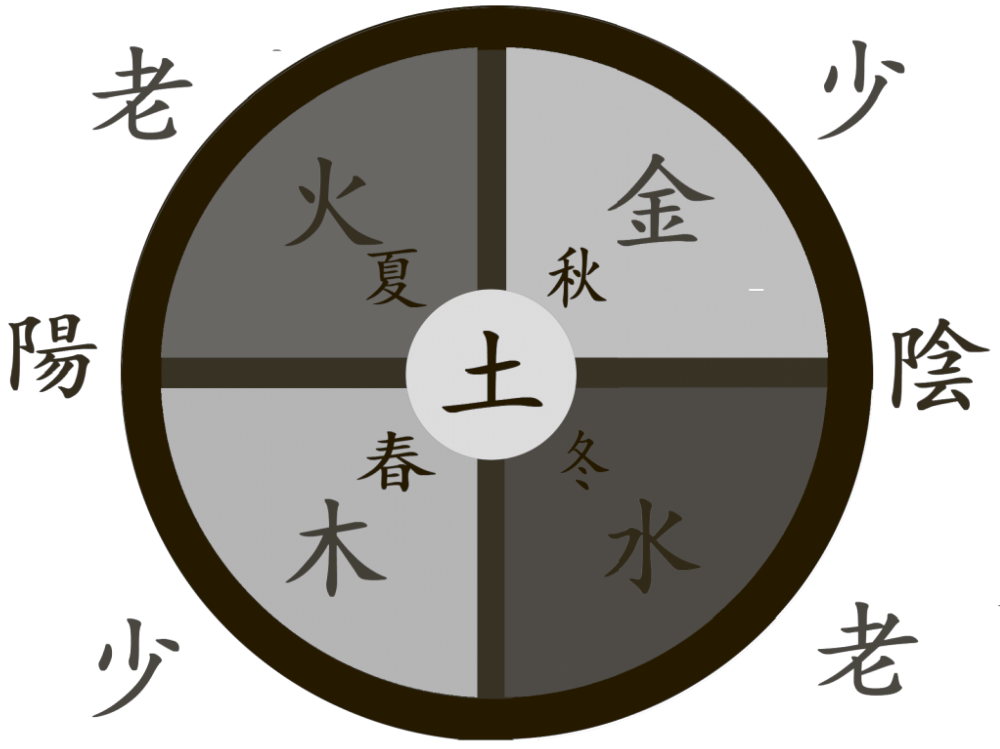

Переходы составляют две пары противоположностей Инь-Ян (陰陽). Два «плотных, явных и оформленных» состояния ци фаз «нарождения» (шао 少). «Металл» цзинь 金 и «Дерево» му 木 соответствуют осени и весне, западу и востоку. Два «легких, скрытых и амформных» состояния ци фаз «экстремумов» развития (лао 老): «Вода» шуй 水 и «Огонь» хо 火 соответствуют зиме и лету, северу и югу. Объединяет круговращение четырех переходов «кормящая» «Почва» (ту 土), так или иначе присущая всем четырем сезонам года. Она соответствует пятой традиционной китайской «стороне света» – центру. Как субстанция, принимающая и рождающая жизнь, Почва зачинает и завершает каждый цикл круговращения.

Эта схема называется у-син 五行 («пять переходов»). Она организована по принципу изменений состояний первовещества-первоэнергии. Энергия эта, или, если угодно, мировая первоматерия (ци), согласно традиционным представлениям, переходит (син 行) в то или иное агрегатное состояние в соответствующее время в определенном пространстве (см. рисунок и объясняющую врезку)[9].

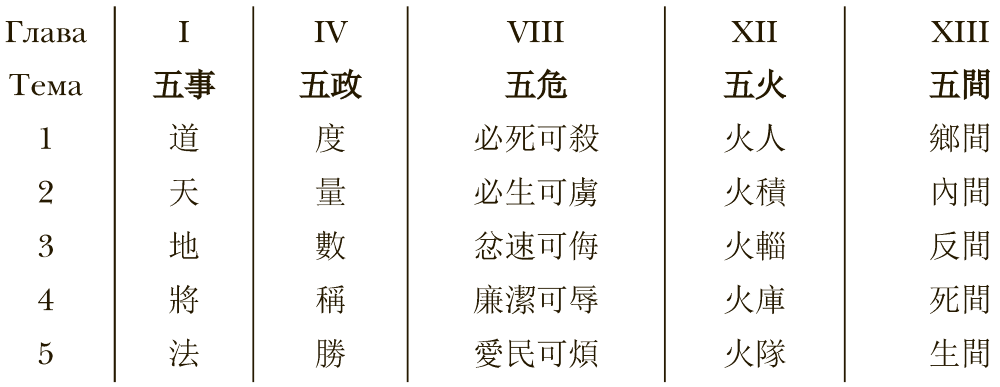

В каждой из упомянутых в Сунь-цзы бин фа пятичленных структур переходы взаимодействуют между собой. Есть центральный организующий параметр, соответствующий Почве, есть параметры жесткой и гибкой структурности (Металл и Дерево) и параметры текучей и летучей изменчивости (Вода и Огонь). В самом трактате как классификационная матрица схема пяти переходов используется как раз таки пять раз, в главах I, IV, VIII, XII и XIII[10]. Получается своего рода «классификационный квадрат» 5 на 5. См. таблицу ниже – иероглифы даны без перевода, т. к. таблица отражает саму структуру квадрата, а не его смысловое наполнение.

Из приведенной таблицы можно увидеть, что данный «классификационный квадрат» соотносится с моделью у-син как по вертикали, так и по горизонтали[11]. Таким образом, формируется общекультурный параллелизм у-син на всех структурных подразделениях текста.

Искусство воевать также подчиняется этой схеме, что является важной особенностью трактата. В пяти главах (по одной в стратегическом и оперативном и по три – в тактическом) присутствует пятичленная матрица. В первой главе говорится о пяти основах военного дела (у ши 五事), в четвертой главе излагается последовательность из пяти условий победы (у чжэн 五政), в восьмой дается предостережение от пяти ловушек для полководца (у вэй 五危), двенадцатая и тринадцатая главы рассказывают о пяти видах атаки огнем (у хо 五火) и пяти видах шпионов (у цзянь 五間)[12]. Таким образом, военное искусство в трактате Сунь-цзы бин фа явно вписано в модель у-син, что выражено эксплицитно путем прямого называния пятичленных моделей в тексте.

Однако и это не все. Текст скрывает еще одно проявление матрицы у-син. И если явная часть посящена военному делу, то скрытая часть содержит в себе самые общие следы китайской культуры в Сунь-цзы бин фа. Они философски концептуализируют трактат, делая его важнейшей частью письменного наследия и обеспечивая неугасающую популярность и поныне. По сути, это квинтессенция китайского общекультурного подхода к ведению дел. Поэтому мы назовем скрытую часть «общекультурной» частью Сунь-цзы бин фа. Такая дуальная структура отражает симбиотическое единство традиционной для Китая дихотомии «гражданского» («культурного») вэнь 文 и «воинского» у 武[13]. И если военная часть отражает специфическую часть жизни общества, то «общекультурное» содержание трактата позволяет выделить из Сунь-цзы бин фа некоторое количество широко применимых «стратагем», которые по сей день используются китайскими дельцами в бизнесе, политиками – в борьбе, а простыми людьми – в общении с контрагентами, причем по большей части неосознанно, на уровне интуитивного понимания культуры.

Глубокий анализ содержания позволил выявить скрытую часть классификационной матрицы как присутствующую в ткани текста на уровне смысловых отрывков и отдельных фраз. Ключевой ее частью выступают т. н. «резюмирующие фразеологизмы». В определенных смысловых блоках каждой главы, так или иначе, находятся отрывки, содержащие фразеологизмы, обобщающие и максимально афористично концентрирующие суть той или иной излагаемой концепции[14].

В отличие от классификационных структур военного дела, открыто вписанных автором трактата в пятичленную модель, эти фразеологизмы концентрируются на не очевидных «с ходу» общекультурных аспектах. И с точки зрения структуры текста их важнейшей особенностью является резюмирующая функция. Те смысловые блоки, где содержатся фразеологизмы, в основном являются либо резюмирующими концовками цепочки рассуждений, либо резюмирующими концовками целых глав. И в том и в другом случае они содержат т. н. «генерализирующие обобщения» вышеизложенных сведений[15].

Мы выделили ряд таких отрывков с фразеологизмами – по одному для каждой главы трактата. Приведем их список (фразеологизмы выделены жирным шрифтом).

Как применить стратегии в реальной жизни

Нами был проведен эксперимент. Мы оттолкнулись от практического опыта, опираясь на то, что всякий, кто имел деловые отношения с Китаем, знает, что его жители в ведении бизнеса хитры, расчетливы, изворотливы, осмотрительны, стремительны и, наконец, мудры. Важнейший подтверждающий нашу эмпирику момент заключается в том, что все эти качества, выраженные теми или иными иероглифами, отражены в трактате. Хитрость – это, собственно, его заглавный «девиз», также по ходу повествования говорится о расчетливости, изменчивости, осмотрительности, стремительности, мудрости.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

Именно поэтому мы и ввели в серию книг о Китае «Власть: искусство править миром» раздел «Беседы с Мастером», призваный осуществить для читателя своеобразный «перевод культур» (здесь и далее – прим. В. В. Башкеева).

2

Особенно это важно для трех ключевых военных терминов памятника, имеющих структурообразующее значение, о которых мы подробно скажем в разделе ниже. Так, бин 兵 строго переводится нами как «войско» («воинский» «воевать»), а цзюнь 軍 как «армия», чжань 戰 только как «сражение», «сражаться».

3

Это и Кун-цзы из царства Лу, более известный как Конфуций, и Гуань-цзы (Гуань Чжун) из царства Ци.

4

О такого рода трудностях писал, например, О. В. Зотов [Зотов 1994], который, в частности, полагал, что само расположение глав в трактате противоречит логике ведения боевых действий, так как вопросы стратегии в них «перемешиваются» с вопросами тактики. Мы, однако, придерживаемся иного мнения на этот счет: именно в области военной тактики построение трактата вполне логично, что мы покажем ниже в структурном анализе; верно, однако, другое: по трактату действительно «хаотично» разбросаны различные максимы китайской традиционный мысли, и между ними, на первый взгляд, не прослеживается иерархической связи. Однако, по нашему мнению, может быть выявлена связь иного рода – в трактате отражена сама внутренняя логика китайской культурной традиции.

5

Отметим также, что, являя собой подобный синтез, «Война как искусство», конечно же, перекликается с богатейшей традицией китайских боевых искусств, которые, также став в прошлом веке мировым достоянием, безусловно, способствовали расширению и без того серьезной его популярности. Именно отталкиваясь от этого мы создавали завершающий раздел этого издания: «Беседы с Мастером», который, по сложившийся традиции, венчает переводные произведения актуальной китайской классики из серии «Власть: искусство править миром».

6

Увы, это же порождает невероятное количество «шарлатанов-знатоков», запутывающих людей уверениями, что «эта фраза непереводима, она слишком многозначна». К сожалению, много таких и в переводческой среде, что создает вокруг китайского ненужный ореол «непостижимости», что совершенно излишне для и без того трудного языка.

7

Неслучайно известный китайский словарь слов так и называется – «Море слов».

8

В то же время это создает определенные требования к форме его представления на носителе – даже сейчас, когда китайцы активно используют письмо слева направо, наилучшим образом текст по-прежнему воспринимается так, как он создавался изначально – будучи расположенным сверху вниз, справа налево, имитируя форму и порядок деревянных и бамбуковых планок, на которых он писался. Поэтому в данном издании была предпринята попытка представить читателю-билингву именно в виде вертикально размещенного текста.

9

Отсюда летосчисление не по летам и зимам, а по веснам и осеням – то самое Чуньцю 春秋, давшее имя рассматриваемому нами здесь периоду; отсюда же в современном китайском языке обозначение «вещного», осязаемо-твердого передается как Дунси 東西, т. е. востока и запада, сторон света, соответствующих Дереву и Металлу.

10

Также в главах III и VI она упоминается по другим поводам, буквально как у-син в полном виде упомянута в главе VI [Сунь-цзы 2016, с.117].

11

Очередность переходов зависит от контекста употребления. Так, в первой главе при перечислении «Пяти основ войны» применена «Прежденебесная» онтологическая схема, соответствующая китайской теории мироустройства, где триады Небо – Земля – Человек и первоматерии Почвы, Огня и Воды соответствуют мироустройству по Прежденебесному Закону Дао, порождающему Легкое (Огонь и Небо) и Тяжелое (Вода и Земля), которые, воспаряя и оседая, выделяют данный человечеству (Дерево и Полководец) земной Закон (Металл и Закон).

12

Кроме того, например, в III главе без называния классификационной категории рассказывается о пяти общих условиях для достижения победы, в VIII главе многократно встречаются классификационные схемы местности и поведения на них, также имеющие пятичленную структуру.

13

К этой дихотомии как раз отсылает отрывок из IX главы.

14

Данные устойчивые сочетания, как правило, на настоящий момент «осели» в повседневном языке в качестве поговорок.

15

Такие обобщения, как правило, отграничиваются служебным иероглифом гу 故, что позволяет распознать их в том числе и грамматически.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов