Полная версия

Полная версияБузовьязы. Страницы истории

Крестьяне предпочитали забитую птицу или же мясо овец, коз, телят продавать на местных базарах. Да и куриные яйца тоже шли на базар. До революции ведь наша страна полностью обеспечивала потребности Франции и других западноевропейских стран в этом продукте. Да и хлеб родной тоже шел баржами в балтийские порты, а оттуда уже в алчущие нашего хлеба заморские дали. Вот потому в то время Прибалтика (латвийские, эстонские морские порты) наша процветала как транзитный экспортер российских богатств, не в пример нашему с вами времени. Да и некоторые из морских прибалтийских портов были построены руками российских людей, в основном каторжан, среди которых был и наш однодеревенец Канзафар Усаев.

В сельском дворе обычно стоял сарай со стойлами для домашней живности, курятник, клеть, баня. У бедных сельчан сарай представлял собой постройки из жердей, обмазанные глиной.

Домашний интерьер избы был также неказист. Входя в дом, внимание в первую очередь привлекала большая печь, располагавшаяся, как правило, в одном из углов. В печь был вделан казан (котел), где готовились семейные кушанья. Одна половина печи была предназначена для хлебопечения. Между печкой и стенами оставалось довольно большое пространство. Вдоль деревянных стен располагались деревянные же полати или же нары, служившие, как современные кровати или диваны. На нарах лежали горы подушек и одеял. Кроме простого кухонного стола, скамеек, простеньких табуреток, шкафа для кухонной посуды, сундуков с приданым и другими богатствами домашних, в доме практически ничего не было. По весне под нары ставили плетеную корзину, где высиживали свои яйца гуси.

На огороде и в саду выращивали картофель, редьку, свеклу, лук. Огурцы и помидоры, морковь и свеклу, капусту сельчане практически не выращивали. Яблонь, смородиновых, малиновых кустов также в садах не было. Это все в деревню пришло уже в советское время.

Главное место в пищевом рационе сельчан занимали мучные и крупяные изделия. Это видно и из того, что сеяли бузовьязовцы на своих земельных наделах. Так, Асянов Абулгата Мухаметхафизович засевал 7,46 десятины, из которых 2,66 десятины приходилось на озимую рожь, 2,82 дес. на овес, 0,66 дес. на просо, 0,66 дес. на гречу, 0,66 дес. на горох. Некоторые из сельчан засевали также пшеницу, полбу, ячмень, чечевицу. Таким образом, бузовьязовцы употребляли, в пищу муку ржаную, пшеничную, гороховую, овсяную, просяную, гречневую. Использовались при приготовлении пищи и крупы – пшено, гречка, полба, ячмень.

Большое значение в рационе местных крестьян имели бобовые культуры – горох и чечевица. Так как главной зерновой культурой у бузовьязовцев являлась озимая рожь, то и применялась ржаная мука в широких масштабах при приготовлении пищи. Прежде всего, она шла на выпечку хлеба и других изделий. Использовалась ржаная мука и как приправа к жидким блюдам. Ржаной 3 хлеб всегда стоял на столе – его ели и с картошкой, и с молоком, катыком, чаем. Брали его трапезничать и во время уборки урожая или других сельскохозяйственных работ.

Одним из любимых блюд сельчан были блины. Готовили их в основном из пшенной муки, изредка использовалась гречневая или овсяная мука. На основе той же пшенной муки готовили и кыстыбый. С начала XX века при готовке кыстыбыя стали использовать картошку. В рацион татарских крестьян входили и перемячи.

Пшеничная мука была для многих сельчан роскошью и потому шла в основном на стол в праздничные дни. Крупы использовались при приготовлении супов и каши.

Суп готовили по вечерам в казане (котле). Заправляли его кусочками теста – умач, тукмач. Одновременно готовили с супом вместе картошку и мясо. Но мясо подавали редко, в основном в праздничные дни. Суп подавали в глубокой чаше на стол. Все вместе ели суп из этой чаши. На второе блюдо уже подавали картошку и мясо.

Кашу также подавали на стол в чаше. Посреди каши в углубление наливали сливочное масло. Каждый из присутствующих за столом должен был есть кашу, со своей стороны макая ложку с кашей в масло.

Домашняя кухонная утварь была неказистой, в основном кустарного происхождения. Ведь для покупки железных изделий необходимы были деньги. А металлическую посуду хорошо заменяли деревянные и гончарные изделия. На столе у сельчан обязательно стоял самовар. Наиболее универсальной посудой для приготовления пищи были чугуны и горшки.

В чугунах варили картофель в кожуре, супы, в горшках – различные каши. Имелись также сковороды. Кухонный инвентарь, связанный с печкой, дополнялся кочергой, ухватом.

Имелись также различные ножи, цедилки для процеживания молока, ведра для воды, в основном деревянные.

Из гончарной посуды кроме горшков употреблялись также корчаги для замешивания теста, кринки и кувшины для хранения и переноски молочных продуктов и напитков емкостью до 2-3 литров. Так же, как и сейчас, использовались деревянные скалки и доски для разделывания теста.

У молодежи были различные гулянья. Кроме аулак – ой, собирались на горе Кызлар-тавы. Там играли в различные игры – «третий лишний» и т. д.

Гайша Халяфовна Асянова о деревенском быте прежних лет вспоминает так:

«У простых крестьян дома были крыты соломой, сараи тоже. Если у крестьянина во дворе была одна лошадь и корова, это считалось большим богатством. Были так – же дворы, где жили сироты, вдовы, у которых под печкой жили только одна-две курочки. Были у жителей и небольшие земельные наделы. Одежду крестьяне изготавливали сами. Зимой валяли домашнее сукно. Из этого сукна шили чекмени вместо тулупа и чулки из белого сукна. Также ткали из льна и шерсти рубашки, платья, штаны.

Для украшения дома по праздникам ткали полотенца, скатерти, занавески (чаршау), паласы. Особенно трудно приходилось девушкам из бедных семей. Не так-то просто готовить приданое: прясть, ткать, вязать, отбеливать льняные полотна на весеннем снегу…

Теперь о крестьянской еде. Если всегда имелся черный ржаной хлеб, то было очень хорошо. Но не у всех он был. Большая семья готовила обед так. Две чаши чищеной картошки крошили и опускали в кипящий котел, туда же опускали просяные или гороховые чумары – кусочки раскатанного теста. Мяса в супе не было, масла или жира тоже, как и лука и других приправ. Заправляли суп кислым молоком (катыком). Суп был густой и сытный. Кроме супа варили просяную кашу, ели со сливочным маслом, молоком или патокой (у кого была корова). Больше ели гороховый суп, печеную картошку с хлебом. Крестьянин старался мясо не есть, а продавать. Ведь деньги всегда были нужны.

Во время подготовки к зиме, когда утепляли дом, сарай, обед не готовили – это отнимало бы время. Бывало, на скатерти нарежут хлеба, поставят питьевую, воду, соль, луку начистят. Быстренько поедят – и за работу. А вечером уже густой суп с хлебом.

Жители нашего села всегда нуждались в дровах. На зиму из навоза и соломы готовили кирпич – кизяк. Дрова заготавливали в трескучий мороз. Часто избы согревали железные печки, которые делали на продажу жестянщики. Железную печку топили или соломой, или кизяком, или хворостом. От такого топлива изба быстро остывала».

Нельзя не сказать и об именах, дававшихся родителями бузовьязовцев в прошлом. Среди мужских имен наиболее часто встречаются двусоставные имена, заимствованные из арабского языка. Сельчане, отличавшиеся особой религиозностью, старались давать имена, связанные с именами пророков, – Мухамет (Мухаметгариф, Мухаметсадык, Мухаметсалим), Аюп, Юсуп, Ибрагим, или же такие, как Габдулла (Абдулла), означающее «Раб Аллаха», отсюда получаем имена Габдулхалик, Габдулбасыр. Да и другие имена полны смысла, добрых пожеланий, благодарности всевышнему за радость отцовства и материнства – Арслан (лев), Бахтияр (счастливый друг), Газиз (драгоценный), Галим (ученый), Таребирде или же Тенребирде, Гатаулла (подарок Аллаха), Зыятдин (миссионер, распространяющий религию), Кагарман (богатырь, герой), Мансур (победитель), Мударис или же Муддарис (учитель, наставник), Ризван (благосклонность), Салим (здоровый) и т. д. Из имен, которые встречаются среди предков бузовьязовцев в X V II-X V III веках, выделим старые тюркские имена: Барыш, Ждан, Токай, Каныбек, Явгильда, Акберда, Агиш, Сарай, Урак (Урук), Мукай, Сафаргали, Чембулат, Байбулат, Акбулат, Утягул, Байрамали, Белей и другие.

Самыми поэтичными были, конечно же, женские имена. В ревизских сказках (переписях населения) очень много имен, в которых одним из компонентов является «гуль» – «цветок»: Гульнара, Гульнафиса (изящный цветок), Гульниса, Гульбанат (девушка-цветок), Гульбиназ, Гульямал, Гульбану (госпожа-цветок), Миннигуль, Айгуль, Гульбика, Гульюзюм, Гулюстан и т. д. Да и другие имена были неповторимы – Амина (верная, честная), Асма (возвышенная), Галия (дорогая), Нафиса (изящная, тонкая), Малика (царица), Суфия (не делающая зло), Халима (мягкая, добрая), Шайда (любимая) и т. д.

Среди татар был также распространен обычай присваивать своим односельчанам прозвища – кушаматы. Татары всегда были веселым, все подмечающим народом. Давались они незлобиво, главное, не обидеть человека. В каждом татарском селении есть десятки Фаритов, Ильфиров, Ильгизов, Рафилев, Айдаров и т. д. Многие из прозвищ отражали внешность человека (рост, цвет лица, особенности походки и т. д.), другие же показывали, какой он по характеру. Посредством прозвищ можно было выделить одного Фарита от другого, Рафиля с той улицы от Рафиля с другой. В беседе с другим человеком не будешь же показывать азы знаний генеалогии других людей – можно сразу сказать: «Да это тот “саескан”». Многие из кушаматов идут с давнего времени, закрепившись за каким-либо родом.

Приведем кушаматы, собранные учительницей Бузовьязовской средней школы Альфией Наиловной Канбековой и любезно предоставленные ею для использования на страницах данной книги. На некоторых из прозвищ бузовьязовцев остановимся подробнее.

Алатыр – выходцев из Алатырского уезда в селении до сих пор так зовут.

Антон – Минигали бабай представился Антоном во время войны, об этом прознали односельчане – вот и готов кушамат.

Бабай – глава семьи еще с молодости одевался, как дед, ходил спокойно, не спеша.

Батанов – приехав после учебы в родное село, Фарит начал говорить, ссылаясь на различные законы. Так обычно говорил первый секретарь райкома партии Батанов.

Бэлеш – у этого персонажа лицо было круглым и полным, напоминавшим бэлеш.

Борзай – этот род прежде держал борзых собак.

Бройлер – в Бузовьязах было два парня, которых звали «чебеш». Чтобы как-то отличить их друг от друга, одного из них, поздоровее, стали именовать «Бройлер чебеш», а потом и просто «Бройлер».

Букай – находясь под градусом, Раис предпочитал дому баню для ночлега. Люди издавна считали, что там водится всякая нечисть, то есть букаи («букайлар»).

Гагарин – когда Ринат был маленький, сидел на подоконнике и смотрел на улицу, заерзал и нечаянно свалился с подоконника. Мать, недолго думая, сказала: «Смотрите, мой сын умеет летать, как Гагарин».

Дворян – этот род дворянский по происхождению.

Дуга – был длинным и сутулился, как дуга из лошадиной упряжки.

Заплатка – он всегда рекомендовал на все дырявые предметы ставить «заплатку».

Зыякай – на месте усадьбы Фаниса прежде жил дед

Зыятдин, которого сельчане звали «Зыякай». Эта кличка досталась и нынешнему владельцу этой усадьбы.

Кара – смуглый.

Кирза – у него на лице были оспинки.

Клоун – он часто рассказывал смешные истории.

Колмак – по преданиям, предки переехали из деревни Калмыково Бураевского района. Когда Абдюковы Галинур абый и Габида апа пришли на зубок к Ишмакову Галлию, тот объявил, что называет своего сына Галинур колмак. Так кличка одной семьи стала и кличкой второй семьи.

Крокодил – очень здоровый, за один присест мог съесть одну большую буханку хлеба, из ребят кто-то сказал: «Ты так много ешь, как крокодил».

Крыском – в годы нэпа Ваиз абзый был председателем крестьянского комитета взаимопомощи (сокращенно Креском), с тех пор его называли Ваиз Крыском.

Кукы – Латиф часто взбирался на дерево и куковал, как кукушка.

Кумган – дед любил попить бражку из чайника или кумгана.

Кытай – дед привозил китайский чай на продажу и говорил, что возит из Китая.

Мачта – он вместо слова «матча» (потолочная балка) сказал «мачта», это запомнили его знакомые.

Мелекай – дед был заядлым рыболовом, но вот беда, рыба попадалась сплошь мелкая. Когда спрашивали, какую рыбу он поймал, дед всегда отвечал, что большую.

Монгол – маленький, смуглый, односельчане решили, что он похож на монгола.

Мукрый – во время дождя Фанис зашел в котельную и сказал, что он «совсем мукрый».

Мукшы – Раис любил отращивать длинные волосы. Однажды в воскресный день на базарной площади встретились Раис и Раис Букай. Посмотрев на прическу собеседника, Раис Букай спросил его: «Эти мукшы твои родственники, что ли?»

Негр – много работал, говорили, что работает, как «негр».

Немец – у него во всем была немецкая аккуратность.

Пальмак – снимая двигатель с трактора, случайно пребольно прищемил палец. От боли закричал вместо «бармак» (палец) «Пальмагымны кыстырдым (прищемил)».

Партизан – Абдулла был партизаном в годы гражданской войны, отсюда и кушамат.

Русский – одна из версий: волосы светлые, как у русских. Вторая версия: когда приехали артисты, вместе с ними на сцене пел песни на русском языке. Люди решили, что он, оказывается, еще и по-русски хорошо знает.

Тарзан – он часто ходил небритый, обросший, отсюда и киношный «Тарзан».

Татарин – в колхозе работало два Рафиля, одному из них по наследству достался кушамат «Русский». Чтобы их различать, второго стали звать «Татарин».

Тимерче – одним из первых стал крыть крыши домов железом.

Торна (журавль) – так его прозвали из-за длинного роста.

Трапачтр – мать Хамита вместо трудновыговариваемого слова «трактор» говорила «трапачтр».

Чапай – любил скакать на лошади, как Чапаев. По другой версии, Хаким бабай любил выступать, встав на крышу трактора или комбайна.

Чаука (дайка) – поднимался на печку, к трубе и кричал, как эта птица.

Чебеш – когда был маленьким, ел очень мало, мать его говорила: «Кушает, как чебеш (цыпленок)».

В дополнение к вышеизложенному, приведем интересную работу ученицы 11-го класса Мустаевой Дилары, написанную под руководством учительницы Мустаевой 3. Г.:

«В жизни каждого человека происходят веселые истории. И из этих историй мы извлекаем что-то. Будь то горький урок или вывод. Вот и стал народ извлекать из смешных историй отдельных личностей свою пользу. Все прекрасно знают, что традиция давать имя родившемуся ребенку идет испокон веков. Все было бы прекрасно и замечательно, если бы имена не стали повторяться. Например, если в одной деревне живут два человека с одинаковыми именами, как определить, о ком из этих людей идет сейчас речь? Нужно ввести какое-нибудь определение. Решили давать людям прозвища. Но как придумать подходящее для человека определение? Нужно, чтобы оно характеризовало человека, чтобы по его прозвищу узнать о нем. Вот и стали люди следить за речью, манерами, походкой, за тем, чем любит заниматься человек.

И вот что из этого получилось.

Про Мустаева Рината. Однажды маленький мальчик сидел на подоконнике. Когда Ринат слезал, он оступился и упал на пол. В то время его мама также находилась в комнате. Она, недолго думая, сказала: “Смотрите, мой сын умеет летать, как Гагарин’’. Вот так и возникло прозвище Гагарин, которое определяет имя своего носителя.

В нашем селе всем нам известно прозвище “Антон’'. И все задаются вопросом, откуда же оно к нам пришло. А вот и слушайте. Жил один дед Минегали. Родился он в 1898 году. Первым вступил в комсомол, стал первым секретарем райкома в Бузовьязовском районе. Был командиром Красной Армии. И привез из Украины имя “Антон’’. С тех пор Антоном зовут весь его род.

А вот третья история. На свиноферме в деревне Александровка корм был на исходе. Тогда завфермой работал Канбеков Фанис. Недолго думая, он звонит в правление колхоза и говорит, что это Батанов и что он собирается приехать с проверкой на Александровскую свиноферму. Буквально в течение часа корма были доставлены.

Так как все начальство забегало. Вот такая шутка не, оставила свиней без корма. Но самое главное, что сам завфермой заработал себе прозвище «Батанов». А Батанов, которого изобразил Канбеков Фанис, был первым секретарем райкома партии Кармаскалинского района.

А теперь коснемся истории. Всем нам из истории известен Чапаев. А в нашем селе есть человек, у которого прозвище Чапаев. Вот как оно произошло. Когда-то дедушка этого человека, в детстве играя с ребятами, назвал себя Чапаевым. С тех пор его дети и внуки носят это прозвище. Таких веселых историй много. Да их не пересказать всех».

В заключение этого раздела остановимся на свидетельствах татарских историков о мишарях, какими они видели мишар. В начале XX века вышла работа татарского историка Гайнетдина Ахмарова «О языке и народности мишарей». Приведем краткие выдержки, из этой работы.

«Тип мишарей чисто турецкий: лицо овальное, прямой (иногда выдающийся кавказский) нос; большие и прямые глаза, скулы мало выдающиеся, жесткие черные (иногда рыжие) волосы, большей частью широкая и густая борода, лицо всегда полное и с румянцем. Мишари народ рослый и довольно красивый. По характеру добрый, гостеприимный, в поступках своих смелый и благородный…

Мишари хотя все занимаются земледелием, но везде обнаруживают склонность к скотоводству, разводят много домашнего скота, особенно овец…

Осенью барышники-мишари арендуют у соседних помещиков поля озимые, где пасут до самой зимы своих овец; своих полей для этого у них не хватает. К птицеводству мишари не имеют особой склонности, домашних птиц у них вообще мало. Даже не имеют собственных названий для некоторых домашних птиц, кучат (русский кочет) – петух, силазан – селезень…

Пчеловодство и охота тоже непривычные ремесла для мишарей. Впрочем, в Башкирии мишари и их мурзы отчасти занимаются соколиной охотой и гонкой верхом волков. У них бывают для этого особые лошади…

В прежнее время мишари Нижегородской и Симбирской губернии водили ручных медведей, почему татары часто и называли их “аючы” (вожак медведя)… ".

Мишари имеют особенную склонность более к животной пище, чем к растительной. Самое любимое мясо – баранина и колбаса из конины…

Национальных татарских праздников, как Сабантуй (праздник плуга), Зейн – летние увеселительные праздники в мае и июне месяцах, у мишарей не бывает. Впрочем, в некоторых местах вследствие татарского влияния сабантуй и мишари справляют…

Мишари сами себя считают татарами, киргизы называют их ногаями (нугай), казанские татары утверждают, что они турецкого происхождения, другие инородцы и русский народ называют их безразлично татарами.

Язык и происходящие от него названия населенных мест доказывают, что это кочевой народ тюркской расы, вышедший из Средней Азии сравнительно в позднее время. Собственные их предания и некоторые исторические данные говорят, что это осколки Золотой Орды»168.

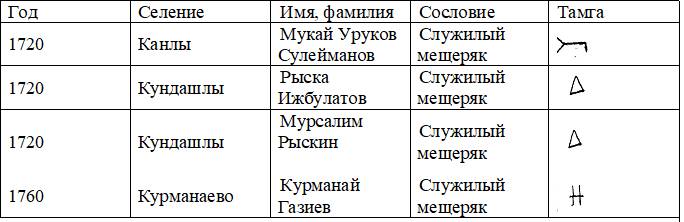

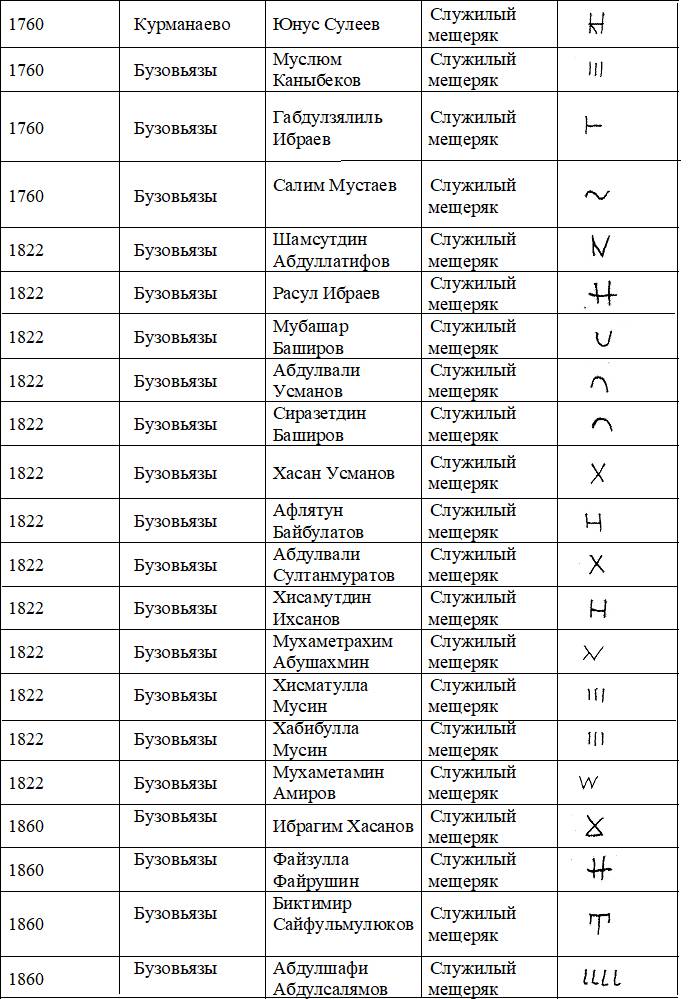

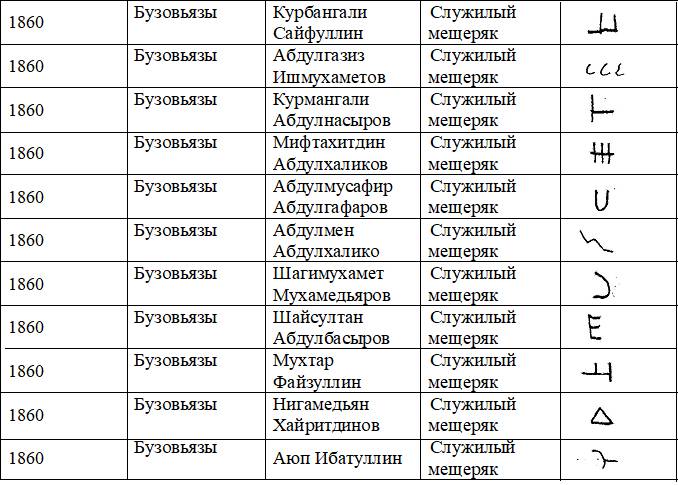

Тамги бузовьязовцев

Со времен глубокой древности у большинства народов планеты были свои особые знаки, отмечавшие принадлежность того или иного предмета, угодья (владения) конкретному индивидууму, роду, племени. У тюркских народов эти оригинальные знаки именуются тамгами. В официальных документах Российского государства XVII-XVIII веков наименование этого знака фигурирует как «знамя» или же «тамга». Несколько изменившись в течение веков, это слово теперь живет в таких выражениях, как «деньги» (деньга) и «таможня».

Со временем тамги стали применяться в следующих целях:

1. Как указатели на границах земельных участков.

2. На могильных плитах для обозначения принадлежности умершего к тому или иному роду. Приводятся примеры двойной тамги, например на могиле усопшей женщины. Ставилась тамга рода мужа и самой женщины, если она была из другого рода.

3. На дворцах и дворцовых воротах правящих ханов.

4. На знаменах. Например, на знамени эмира Тимура (Тамерлана) были изображены три кольцами расположением их в форме треугольника "вершиной вниз. Крымские князья Ширины на своем знамени изображали кольцо с горизонтальной чертой внизу, крымские Аргыны – «молоток», тамгу с чертой наверху.

5. Ханы Золотой Орды и Крымского ханства свои тамги помещали на ханских ярлыках и монетах.

С развитием просвещения и культуры тамги утрачивали свое значение и к середине 1920-х годов исчезли из оборота. В настоящее время тамги можно увидеть разве что в музеях, на редких старинных намогильных эпитафиях, делопроизводственных документах прошлого в архивах. Некоторые тамги использовали в своих дворянских гербах княжеские и мурзинские роды татарского происхождения (Мамлеевы, Чингис).

Татарские тамги передавались из поколения в поколение. Младший сын как наследник отцовского дома получал тамгу в неизменном виде. Более старшие сыновья изменяли тамгу своего рода, добавляя к первоначальному виду новые черточки под теми или иными углами, опрокидывая их или же поворачивая под прямым или косым углом.

Каждая тамга имела свое название. Рассматривая тамги тех или иных групп населения, можно определять родственные связи этих групп. Так, у выходцев из Алатырского уезда мещеряков Исянбердиных их тамга называлась «боти-тамга» (талисман) и выглядела так – . Такие же тамги отмечены и у предков бузовьязовских жителей Рыски Ижбулатова и Мурсалима Рыскина. У Габдулзялиля Ибраева (Ибрагимова) в XVIII веке, внука Каныбека Токаева, а значит, и одного из родоначальников рода Канбековых (Каныбековых), тамга называется «тырнавыч» и выглядит так: . Такие же тамги встречаются у бузовьязовцев и во второй половине XIX века – у Курмангали Абдулнасырова. Тамга Муслюма Каныбекова называется «оч тамга», или же «три рубежа», у Салима Мустаева «ыргак тамга», то есть «крюк», у Абдулвали Усманова «дуга тамга», а у Абдулвали Султанмуратова «тэре тамга», или же «крест». В основном, как видим, названия тамгам подбирались из того, что окружало наших предков, из домашнего обихода.

Помимо приведенных выше названий, известны также тамги «чумэлэ» («копна»), «куз-тамга» («глаз»), «кайчы» («ножницы»), «чумеч» («ковш»), «тырма» («грабли»), «ачкыч» («ключ») и другие подобные. Тамга одного из родоначальников династии Сулеймановых Мукая Урукова, по материалам переписи 1720 года, видимо, называется «килэп агачы», то есть «сновальня» (деревянный предмет, используемый при прядении, изготовке валенок). Такая же примерно тамга была у православной ветви Тимашевых (крещеные татары)169. Тимашевы известны как служилые татары, князья. Проживали в Темниковском и Кадомском уездах. В XIX веке переселились и в наши края – в деревни Старое Калмашево (ныне Чекмагушевский район) и Мустаево Стерлитамакского.

В архивных источниках было собрано немало бузовьязовских тамг, которые показаны в нижеследующей таблице:

Тамги жителей края

В советское время

Гражданская война, нэп, кооперация

В 1917 году деревня Бузовьязы, как и вся Россия, пережила социальные потрясения. В феврале свергли царя. У власти оказалось Временное правительство. А уже осенью произошел переворот – власть в стране перешла в руки большевиков.

Новая власть не пользовалась популярностью на периферии, лишь в крупных городах большевики имели влияние. Выборы в Учредительное собрание наглядно показали, на чьей стороне симпатии граждан страны. В Белебеевском уезде за татарских социалистов – революционеров (мусульманский национальный совет) голосовало 78579 человек, в Бирском уезде за них же – 66209, в Мензелинском – 82170. В тех же уездах за социалистов – революционеров голосовали, соответственно, 56706, 63016 и 63741 человек. В то же время за партию Владимира Ульянова отдали голоса в тех же уездах J 8195,7027 и 2155 человек170. Большинство населения страны составляло многомиллионное крестьянство, соответственно, и симпатии сельчан в основном приходились на долю партии социалистов-революционеров (эсеров), как наиболее масштабно выражавшей чаяния сельского люда.

На первых порах крестьянство поддерживало советскую власть. После введения советской властью хлебной монополии (продразверстки), когда у крестьян в принудительном порядке стали изыматься все хлебные излишки (оставлялась только потребительская норма и семенной фонд), а губернию заполонили многочисленные продовольственные отряды из промышленных городов (они и изымали крестьянский хлеб), вера крестьян в советскую власть была подорвана.