Полная версия:

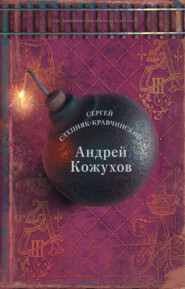

Андрей Кожухов

– Я, кажется, видел твою партию на переправе час тому назад.

– Возможно. Зацепин между ними; ты должен с ним познакомиться.

Они были уже в комнате Андрея. Давид снял пальто, бросил его на кресло и уселся.

– Ну, а теперь расскажи мне про наших, – сказал Андрей, становясь против него. – Как поживает Жорж и все другие? Что слышно о Борисе? Есть ли письма от Зины?

– Да, было одно письмо. Надежды пока очень мало, судя по ее намёкам. Да она сама скоро будет в Петербурге и расскажет тебе обо всем.

– Разве ты не едешь со мной в Петербург?

– Нет, – ответил Давид. – Я еду в Швейцарию и останусь там несколько времени. Ты слыхал, что эквилибристы хотят издавать собственную подпольную газету в Петербурге?

– Эквилибристы! – воскликнул Андрей. – Да неужели?

Эквилибристами называлось тайное общество, прозванное так в насмешку другими кружками за умеренность и отсутствие решительности. Между ними и партией «Земли и Воли»[9], к которой принадлежали Давид и Андрей, были довольно холодные отношения.

– На этот раз они в самом деле что-то затевают, – ответил Давид. Когда они узнали, что я еду в Швейцарию, то дали мне денег для покупки шрифта.

– Это недурно, – заметил Андрей. – Я меняю о них свое мнение.

– А я остаюсь при прежнем, – возразил Давид. – Посмотрим еще, что они сделают со своим шрифтом. Я не верю в них. – Он осмотрелся кругом, ища спички, чтобы разжечь трубку.

Андрей подал ему сигару.

– Так зачем же ты взялся исполнять их поручение? – спросил он.

– Это моя обязанность, – ответил Давид. – Моя служба состоит в том, чтобы очищать дороги от всяких преград и держать их свободными для желающих пользоваться. Удастся ли затея эквилибристов или нет – не мое дело. Да и помимо того, – прибавил он, – возня-то небольшая. Это даст мне возможность пробыть несколько лишних дней с друзьями в Швейцарии – вот и всё.

– Я рад за них, во всяком случае. Ты писал о своём приезде?

– Нет, я этого никогда не делаю. Гораздо приятнее приехать неожиданно. Как они все поживают? Ты мне ничего не сказал о них.

– Да нечего говорить. Жизнь всё та же и такая же скучная, – ответил Андрей.

Давид с досадой ударил себя по колену.

– Что за нелепый народ наши революционеры! – воскликнул он. – Живут в свободной стране, среди большого социального движения и чувствуют себя как рыба на суше. Да неужели же свет клином сошёлся на одной России?

Со своим еврейским космополитизмом[10] он часто спорил на эту тему с товарищами.

– Ты прав, ругая нас, – возразил Андрей с готовностью самообличения, под которой так часто скрывается полуодобрение. – Мы наименее космополитическая нация, хотя многие и утверждают противное. Ты один между нами заслуживаешь имя гражданина мира.

– Это лестно, но не особенно приятно, – заметил Давид.

Андрей не продолжал спора и стал расспрашивать о том, что петербуржцы думают относительно Бориса. Он принимал дело очень близко к сердцу. Борис был его лучшим другом, самым близким после Жоржа.

– Ничего нельзя решить до приезда Зины, – сказал Давид. – Но я боюсь, что вообще ничего не удастся сделать теперь.

– Ничего? Почему же?

– Нет сил, – ответил Давид вздыхая. – Мы теперь, некоторым образом, на мели сидим. Вот увидишь сам, когда приедешь.

Он стал высчитывать потери и финансовые затруднения партии.

Андрей слушал, шагая по комнате с опущенной головой. Дело обстояло хуже, чем он ожидал. Но мысль о безнадёжности положения возмущала его и не укладывалась в голове. О том, что его самого когда-нибудь арестуют, он привык думать спокойно: такой уж обычный жребий бойцов. Но позволить «этим подлецам» (как он называл всех этих представителей власти) заморить товарища без всякой попытки отнять у них добычу было бы слишком большим унижением.

– Какой вздор говорить о недостатке сил в нашей партии! – воскликнул он, остановившись против Давида. – Наши силы вокруг нас; если мы не можем найти помощников, то, значит, мы сами ничего не стоим.

– Выше головы не прыгнешь, – возразил Давид. – У нас нашлось бы несколько человек, способных организовать освобождение, но как быть без денег?

– Не беда, – сказал Андрей. – Самое лучшее средство пополнить кассу и возбудить в людях энергию – это затеять какое-нибудь живое дело.

– Иногда это удаётся, – ответил Давид. – Поговори с Зиной. Всем нам хочется попытаться что-либо сделать. – Он встал и начал прощаться. – Мне пора идти к моим путешественникам, – сказал он. – Да, как же устроить тебе свидание с Зацепиным? Хочешь пойти к нему или чтобы он сюда пришёл?

Андрей спросил, кто были другие, и предложил сейчас же отправиться в гостиницу. Он рад был познакомиться со всей компанией.

Когда Давид вошёл в комнату, где сидели его клиенты, он был встречен шумной овацией. Андрей был им представлен под первым вымышленным именем, которое попалось Давиду на язык. Острогорский и Вулич были чужими для партии, и их не было надобности посвящать в тайну возвращения Андрея на родину. Зацепину же нетрудно было догадаться, кто перед ним. Компания распалась на две группы. Андрей и Зацепин продолжали сидеть за столом; Давид же отвёл двух других к окну в другой конец комнаты. Острогорский и молодая девушка всё еще не могли надивиться простоте своего бегства.

– Даже жалко, что не пришлось испытать никакого сильного ощущения, – сказала Анна.

Острогорский тоже выразил свое удивление. Он был в говорливом настроении и рассказывал о слухах, доходивших до него из достоверных источников, что людей переносили в полночь на спине, в мешках, что приходилось прятаться по нескольку дней в кладовых, прежде чем контрабандисты могли найти возможность переправы. Давид смеялся и заметил, что сомневается только насчёт мешков, а все остальное могло быть правдой. В прежние времена, когда контрабандисты могли делать все по-своему, они часто нарочно выкидывали такие штуки, чтобы пустить пыль в глаза своим клиентам и показать, что громадные деньги, которые им переплачивали, были честно заработаны.

Андрей тем временем спокойно разговаривал с Зацепиным, расспрашивая его о разных людях, с которыми он встречался, о городах, в которых живал. Их оставили наедине с обычной непринуждённостью, господствующей в революционной среде; это продолжалось, однако, лишь до тех пор, пока Зацепин не выразил громко своего мнения о какой-то группе радикалов, с которыми ему пришлось познакомиться в одном из провинциальных городов.

– Болтуны они, и только! Виляют между социализмом и политикой, – заявил он с обычной резкостью. – Хотят усесться на двух стульях, да только теперь это не годится.

Это замечание долетело до ушей Острогорского, который был страстным спорщиком. Медленными шагами маленький человечек приближался к разговаривавшим, заложив руки за спину, и его исхудалое лицо казалось придавленным книзу большим тяжёлым носом. У него уже было дорогой несколько стычек с Зацепиным, но он жаждал еще сразиться. С лёгкой саркастической[11] улыбкой на тонких губах он попросил позволения предложить Зацепину вопрос: что именно не годится, по его мнению, для нынешнего времени – сидеть на двух стульях или оставаться социалистом?

Зацепин резко ответил, что сказал то, что хотел сказать, и что все, называющие себя революционерами и уклоняющиеся в то же время от участия в настоящем революционном деле, не более как болтуны, если не хуже!

С этим Острогорский был совершенно согласен, но у него было своё собственное определение настоящего дела. Прения заинтересовали Вулич, и она подвинулась к краю дивана, поближе к спорящим. Сперва она слушала; потом вмешалась, и разговор сделался общим. Один Давид оставался на своём месте и лениво болтал ногами, сидя на подоконнике.

Начавшийся спор становился всё горячее и шумнее. И не удивительно, так как скоро стало очевидно, что из пяти присутствующих революционеров-социалистов каждый был в чем-нибудь не согласен со всеми остальными, и ни один не был склонен к уступкам. Зацепин был отъявленным террористом, отличавшимся простотой и прямолинейностью своих воззрений на все вопросы как практики, так и теории, а также счастливым отсутствием малейшего сомнения в чем бы то ни было. Анна Вулич тоже была террористкой в теории, конечно, – хотя не шла так далеко, как Зацепин, с которым она, кроме того, совершенно расходилась в вопросе о социалистической пропаганде среди рабочего класса. Острогорский и Давид – оба склонялись к эволюционному социализму, но резко расходились между собой по вопросам о социалистическом государстве в будущем и политической деятельности в настоящем. Что касается Андрея, то он не мог вполне согласиться ни с одним из четырёх, но, пробывши так долго вне революционного течения, он не имел, казалось, определённой системы и немного колебался. Он возражал то одному из спорящих, то его противнику, а в следующую минуту оба набрасывались на него и кричали ему в оба уха различные возражения, доказывавшие его непоследовательность. Зацепина очень сердило такое поведение Андрея. Человек с таким прошлым должен бы иметь более здравые понятия и без пустых околичностей тотчас же пристать к настоящему делу.

Стоя спиной к потухшему камину и опираясь на него своей сильной правой рукой, Зацепин твёрдо отстаивал свою позицию. Он должен был защищаться против всех остальных, старавшихся внушить ему ту мысль, что вера в один террор слишком узка для социалиста.

– Ну, так я вам объявляю! – кричал он громовым голосом. – Я не социалист!

Он делал ударение на каждом слове, чтобы придать им больше силы.

– Именно! – воскликнул торжествующим фальцетом Острогорский. – Следовательно, вы – буржуа, сторонник угнетения рабочего класса капиталистами. Quod erat demonstrandum![12]

Он отвернулся от своего противника и начал ходить взад и вперёд, напевая сквозь зубы какую-то арию, чтобы показать бесполезность дальнейшего разговора.

– Нет, я не буржуа! – выкрикивал ему вслед нимало не смущённый Зацепин. – Социализм – не для нашего времени, вот что я говорю. Мы должны бороться с деспотизмом и завоевать политическую свободу для России. Вот и все. А о социализме я забочусь как о выеденном яйце.

– Извините, Зацепин, – вмешался Андрей, – но это нелепо. Вся наша нравственная сила заключается в том, что мы социалисты. Отбросьте социализм, и наша сила пропадёт.

– А какое будете вы иметь право звать рабочих присоединиться к вам, если вы не социалисты?! – вскричала, вскакивая с места, Вулич.

– Толкуйте! – протянул Зацепин, презрительно махнув рукой. – Всё это метафизика. – Метафизикой он называл всё то, что не заслуживало, по его мнению, ни минуты внимания. – Наша ближайшая задача, – продолжал он, покрывая своим громким голосом все остальные голоса, – побороть политический деспотизм, это необходимо для всех. Кто любит Россию, тот должен присоединиться к нам, а кто не присоединяется, тот изменник народному делу! – При этом он посмотрел в упор на Острогорского, чтобы не было никакого сомнения, к кому относились его слова.

– Что выиграет народ от буржуазной конституции, за которую вы боретесь?! – взвизгнул маленький человечек, набрасываясь на своего крупного противника с видом петуха, наскакивающего на гончую собаку. – Вы забываете народ, потому что вы сами буржуа. Да, вот вы что такое!

– Посмотрите, господа, – сказал Давид, показывая на улицу, – вон пожарный насос. Не горячитесь, а то хозяин гостиницы обдаст нас холодной водой.

Никто не обратил на него ни малейшего внимания. Его шутка не произвела впечатления на спорящих, и он снова погрузился в молчание.

Прения продолжались в том же роде, но, по мере того как спорящие уставали, они становились спокойнее. За это время все несколько раз меняли места. Теперь Зацепин стоял у стола рядом с Острогорским, который держал его за пуговицу сюртука.

– Дайте мне сказать два слова, чтобы убедить вас, Зацепин! – говорил он сладким, вкрадчивым голосом. – История Европы доказывает нам, что все большие революции… – И он продолжал пространно развивать свой тезис.

Зацепин слушал, весь выпрямившись, слегка наклонив голову и нахмурив лоб; судя по его физиономии, можно было с вероятностью заключить, что семя мудрости Острогорского падало на каменистую почву.

– Господа, – прервал Давид, взглянув на часы, – осталось меньше двух часов до вашего поезда. Пора подумать и о хлебе насущном. Давайте пообедаем. С этим, я надеюсь, все согласятся.

Он спустился вниз, а Острогорский вышел из дому, чтобы разменять русские деньги.

Андрей обрадовался возможности изложить свои взгляды, которые, казалось ему, будут приняты всеми, лишь бы их поняли, так как в его старательно выработанной перед отъездом программе было место для всего и для всех. Зацепин внимательно слушал.

– Это никуда не годится! – отрезал он наконец без малейшего колебания, энергично встряхнув головой.

– Почему же? – спросил Андрей.

Зацепин ответил не сразу. Он собирался с мыслями, приискивая слова, которые бы ясно их выразили. Его полемический жар остыл. Андрей был товарищ и намеревался действовать. С ним следовало говорить о сути дела, а не просто препираться. Он вдруг покраснел, и на лице его выразилось негодование.

– Вы предлагаете, чтобы мы шли рука об руку с либералами, сказал он, мрачно глядя на Андрея. – Но что, если они захотят, чтобы мы притихли? Разве мы согласимся? Клянусь, нет! Мы будем колоть, стрелять и взрывать, и пусть все трусы убираются к чёрту. – Он так ударил кулаком по столу, что чуть не покалечил его. – Нет, Андрей, – добавил он более спокойным тоном, – ваш эклектизм[13] не годится.

– А вы что скажете? – спросил Андрей девушку.

– Я думаю, что мы должны рассчитывать только на себя и идти своей дорогой. Те, кому дороги наши цели, пойдут за нами, – ответила она, краснея от возбуждения.

В этом ответе не было ничего такого, чего бы он не слыхал от сотни людей. Но серьёзный тон, которым эти слова были сказаны, обнаруживал более нежели простую искренность и поразил опытное ухо Андрея. До этой минуты он отдавался непосредственному удовольствию первой встречи с настоящими русскими и обращал мало внимания на робкую девушку, принимавшую слабое участие в разговоре. Теперь же в нем проснулся инстинкт вербовщика, и он внимательно всмотрелся в нее. Ее свежее молодое лицо глядело умно и серьёзно, а блестящие карие глаза были большей частью опущены. Ее маленькая энергическая фигурка была одета в простое черное платье – обычный костюм революционерок.

За обедом он стал расспрашивать о ее занятиях и планах и узнал, что она член тайного студенческого кружка для самообразования. Ему нетрудно было догадаться, что она руководила кружком. Она ехала в Швейцарию с целью окончить своё образование. Андрей советовал ей направиться в Женеву, где легко будет устроиться, и дал ей письмо к Лене.

Поезд отходил в четыре часа. Давид дал отъезжающим все нужные указания и много полезных советов. Но его материнская заботливость исчезла. Они уже не находились под его опекой, и вся его внимательность и предупредительность перенеслись теперь на Андрея. Они вдвоём направились в гостиницу, и решено было, что Давид переселится туда же. Они должны были провести в городе субботний день, и Давид сказал, что велит Шмулю быть готовым к утру в воскресенье.

– Не раньше? – спросил Андрей.

– Раньше нельзя, если иметь дело с евреями, – объяснил Давид. – Но по эту сторону живёт один человек; я могу его повидать, если хочешь.

Андрей попросил так и сделать, и Давид вскоре явился с известием, что некий Шмидт (контрабандист-немец) может перевести их через границу в эту же ночь, если им угодно. Андрей с радостью согласился: ему хотелось как можно скорее попасть в Петербург. Давид тоже спешил, так как у него было много дела на руках. Ввиду этого тотчас же послали за Шмидтом, который не замедлил явиться.

Шмидт был толстый и круглый человек с добродушным и честным немецким лицом, одетый как фермер. Он вежливо поздоровался с Андреем и сделал несколько замечаний о погоде. Затем прямо перешел к делу и сказал, что всё готово.

К сожалению, оказалось, что у молодого человека было слишком много багажа. Революционер, приезжающий на родину, должен быть хорошо одет и иметь довольно много вещей в противоположность оставляющим отчизну. Давид протестовал против всяких задержек, чтобы не опоздать на поезд.

После этого последовали быстрые и короткие переговоры по-немецки между Давидом и Шмидтом, за которыми Андрей не мог уследить. Он понял, однако, что всё кончилось к обоюдному удовольствию. Немец взвалил себе на плечи чемодан Андрея, и они направились все вместе к его дому.

Это был маленький двухэтажный домик с хорошеньким палисадником. Фрау Шмидт, степенная дама средних лет, в белом чепце, вышла к ним и предложила закусить.

– Где Ганс? – спросил Шмидт.

Ганс только что вернулся с вечерних занятий в школе и переодевался у себя в комнате.

На зов отца сошел в комнату краснощёкий белокурый мальчик лет двенадцати, не более, в широких панталонах и коротенькой узкой курточке, швы которой трескались под напором молодого развивающегося тела.

– Возьми шляпу и сведи этих господ к серому камню за берёзой, на том холмике. Понимаешь?

– Да, папа.

– Живо! – прибавил Шмидт вслед сыну.

– Хорошо, папа.

Шмидт пожелал гостям доброго пути, проводил их до калитки садика и повторил наставления сыну.

Ганс в них не нуждался. Он был серьёзный мальчик, понимавший свое дело, и уже обещал сделать честь профессии, которая переходила в их роде от отца к сыну. Без лишних разговоров он повёл за собой путешественников, причём его круглое лицо светилось важностью и сознанием собственного достоинства.

Оба друга следовали за ним на некотором расстоянии. Они вышли из деревни и продолжали идти несколько времени вдоль ручейка, через который приятели Давида переправлялись незадолго перед тем. Потом ручей повернул направо, и им пришлось идти по открытому болотистому месту, где не было и следа проложенной дороги. Мальчик не выказывал, однако, ни малейшего колебания и продолжал идти ровными шагами, слегка балансируя короткими толстыми руками и ни разу не оборачивая головы.

Солнце уже село, и пурпурный отблеск неба придавал красоту даже унылому пейзажу Восточной Пруссии. Безграничная равнина расстилалась по всем направлениям, но Андрей подметил уже издали соломенные крыши русской деревни, представляющие резкий контраст с просторными домиками, крытыми красною черепицею, на немецкой стороне. Не могло быть никакого сомнения. За этими кустами была Россия, печальная родина, так сильно манившая к себе Андрея. Через несколько минут он ступит на эту пропитанную слезами землю, для которой готов рисковать жизнью.

– Я очень жалею, милый Давид, – обратился он к своему спутнику, – что нам так мало пришлось побыть вместе. Мне бы хотелось еще о многом поговорить с тобой.

– Я приблизительно через месяц вернусь в Петербург. Ты не уедешь до тех пор, надеюсь?

– Нет, я едва успею осмотреться за это время. Ведь многое изменилось там, вероятно. Но скажи, пожалуйста, многие из наших разделяют взгляды Зацепина?

– Нет, этого тебе бояться нечего. Он один из немногих чудаков этого рода. У остальных – другие фантазии, и Жорж – их пророк. Ты, конечно, читал его вещи?

– Читал.

– И тебе нравятся?

– Да, очень. Почему ты спрашиваешь?

– Я так и думал. А что касается меня, то, если бы мне предстоял выбор, я предпочёл бы Зацепина.

– Недалеко бы ты с ним ушёл, – заметил Андрей.

– Да. Он ничего не видит дальше злобы сегодняшнего дня, но он человек этого дня, и его дело то самое, что все мы делаем. Ясно, чего можно ждать от него, чего нельзя. Но ваш брат, русский, терпеть не может иметь дело с положительными, осязательными вещами, вам непременно нужна какая-нибудь фантастическая бессмыслица, чтобы морочить ею свою голову. Это у вас в крови, я полагаю.

– Не будь так строг к нам, – заметил Андрей, улыбаясь выходке своего приятеля. – Если даже вера Жоржа в Россию и в высокие добродетели наших крестьян и преувеличена, то что за беда? Разве ты не повторяешь того же самого относительно твоих излюбленных немецких рабочих вообще и берлинских в частности?

– Это совершенно иное дело, – сказал Давид. – Это не вера, а предвидение будущего, основанное на твёрдых фактических данных.

– Тех же щей, да пожиже влей, – сказал Андрей. – Нельзя не идеализировать того, к чему сильно привязан. Со всей твоей философией ты ничуть не благоразумнее нас. Все дело в том, что у нас различные пристрастия. Мы сильно привязаны к нашему народу, а ты нет.

Давид не сразу ответил. Слова Андрея затронули в нем больное место.

– Да, я не привязан к вашему народу, – сказал он наконец медленным, грустным голосом. – Да и как бы я мог привязаться к нему? Мы, евреи, любим свой народ, это всё, что у нас осталось на земле; по крайней мере, я люблю его глубоко и горячо. За что же мне любить ваших крестьян, когда они ненавидят мой народ и варварски поступают с ним? Завтра они, может быть, разгромят дом моего отца, честного рабочего, как они громили тысячи других работающих в поте лица евреев. Я могу жалеть ваших крестьян за их страдания, всё равно как бы жалел абиссинских или малайских рабов или вообще всякое угнетённое существо, но они не близки моему сердцу, и я не могу разделять ваших мечтаний и нелепого преклонения перед народом. Что же касается так называемого общества высших классов – что, кроме презрения, могут внушить эти поголовные трусы? Нет, в вашей России нечем дорожить. Но я знаю революционеров и люблю их даже больше, чем мой собственный народ. Я присоединился к ним, люблю их, как братьев, и это единственная связь, соединяющая меня с вашей страной. Как только мы покончим с царским деспотизмом, я уеду навсегда и поселюсь где-нибудь в Германии.

– И ты полагаешь, – сказал Андрей нерешительным тоном, – что там будет лучше? Ты забываешь грубость немецкой толпы, да одной ли только толпы…

– Да, – ответил Давид с грустным выражением в больших красивых глазах. – Мы, евреи, чужие среди всех наций. Но все-таки немецкие рабочие цивилизованны и прогрессируют также в нравственном отношении, и Германия единственная страна, где мы чувствуем себя не совсем чужими. – Он опустил голову и замолчал.

Андрей был глубоко взволнован горем своего друга. Он приблизился к нему и тихонько положил ему руку на плечо. Ему хотелось ободрить его. Он хотел сказать ему, что варварство русских крестьян происходит только от их невежества, что у них больший запас человечности и терпимости, чем у какой бы то ни было нации в мире, что, когда они будут хоть наполовину так образованны, как немцы, все средневековые предрассудки бесследно исчезнут у них.

Но Андрею помешал высказать всё это краснощёкий представитель конкурирующей расы, который в эту минуту подошёл к ним со словами:

– Спокойной ночи!

– А-а, Ганс! – сказал Давид. – Ты уже идешь домой?

– Да. Мама будет беспокоиться. Я должен спешить.

Давид вынул из жилетного кармана несколько зильбергрошей для мальчика и, потрепав его по розовой щеке, отпустил домой.

– А как же с границей? Нам придётся перебираться одним? – спросил Андрей.

– Граница? Мы уже перешли ее.

– Когда?

– Полчаса тому назад.

– Странно! Я никого не заметил, даже ни одного часового.

– Часовой, вероятно, зашёл за тот холмик или в какое-нибудь другое место, откуда ни он не мог бы нас видеть, ни мы его.

– Как это мило с его стороны, – сказал Андрей улыбаясь.

– Это обычный приём, – ответил Давид. – Никто не может быть в претензии на часового за то, что в известный момент от стоит в известном пункте своего района. А за пару грошей, если он только уверен, что его не выдадут, он всегда готов постоять подольше там, где его попросят.

– А если бы мы опоздали, и он заметил бы нас, выйдя из своей засады?

– Он бы повернулся и побежал назад к прежнему месту, нет и все… Но нам нельзя терять времени. Пройдём прямо в деревню, чтоб нас не заметили жандармы: мы ведь уже в царских владениях.

В доме Фомы Андрей с радостью увидел свой чемодан, доставленный уже аккуратным немцем. Они пришли на станцию как раз за пять минут перед тем, как, пыхтя и грохоча, на нее вкатил заграничный поезд. Это был курьерский поезд, что тоже было с руки: с пассажирами курьерского поезда обходятся всегда с большим почтением, чем с простыми смертными, ездящими в почтовых поездах.

Андрей выбрал купе, в котором был один только молодой человек, спавший в углу, укутавши пледом свою белокурую голову. Жандарм, ходивший туда-сюда по платформе, вежливо помог ему втащить чемодан. Андрей пожал еще раз руку Давиду, поезд тронулся, и Андрей почувствовал себя окончательно в России.

Глава V

Два друга

Быстро вперёд мчится черная змея с раскалёнными глазами, то извиваясь и распуская свой длинный, сияющий хвост, то влетая, как стрела, в тёмный туннель, пыхтя и завывая в своей борьбе с пространством. Но еще быстрее красноокой змеи несутся мысли путешественника, стремящегося навстречу своей судьбе.