Полная версия:

Утраченное Просвещение: Золотой век Центральной Азии от арабского завоевания до времен Тамерлана

Конечно, большие города были и в других местах в период Античности и раннего Средневековья, будь то на Ближнем Востоке, в Китае, Индии или Южной и Северной Америках. Археологи сообщают о существовании не менее 25 высокоорганизованных городских центров в Центральной Америке к 3000 году до нашей эры[81]. Но отличительными чертами городов Центральной Азии было сочетание сложной организации вследствие строительства крупномасштабных оросительных систем и сельского хозяйства и производства, ориентированных на продажи в другие страны, а также появление значительного числа торговцев, которые путешествовали по миру, и дельцов, которые управляли их работой.

Так было ли изменение климата?

Сегодня Балх представляет собой печальное зрелище. Там, где, по словам древних посетителей этого города, были виноградники, цитрусовые рощи и поля сахарного тростника, теперь только полынь, пыль и лишь редкие заросли в низинных районах. Похожим образом далеко на севере Центральной Азии обширные территории Хорезма в Узбекистане и Дехистана в Туркменистане были когда-то полны жизни, вокруг дворцов располагались сельхозугодья, а сегодня это лишь унылые пустыни, совершенно лишенные растительности. Способствовал ли культурному и интеллектуальному расцвету Центральной Азии период умеренного климата и щедрых дождей без экстремальной летней и зимней температуры? Может быть, прорыву в творческой жизни способствовала влажная и мягкая фаза, которую затем сменила более суровая?

Как ни привлекательна такая теория, ее поддерживает крайне мало фактов. Наоборот, большинство экспертов утверждает, что климат Центральной Азии (в том числе годовое количество осадков) в период от 100 года до нашей эры до 1200 года нашей эры был не только постоянным, но и очень похожим на сегодняшний. Некоторые убеждены, что ксеротермический кризис пришел из Греции в Индию в середине III тысячелетия до нашей эры и принес с собой сильную засуху, длившуюся несколько веков[82]. Но они также полагают, что после этого климат изменился на присущий этому региону сегодня и в этом состоянии сохранился с древних времен до наших дней[83]. Сто лет назад голландский востоковед Михаэл Ян де Гуе издал труды арабских географов X века, которые опровергли гипотезу о том, что современной засухе предшествовала относительно более зеленая эпоха, совпавшая с эпохой Просвещения[84]. Но противоположное мнение недавно высказал Ричард Баллит из Колумбийского университета. Он полагает, что растущее опустынивание в Хорасане может объяснить подъем Сельджуков в XI веке[85]. На данный момент эта гипотеза считается недоказанной. В целом создается впечатление, что климат Центральной Азии в течение эпохи, которую мы изучаем, был таким же сухим и неблагоприятным, как сегодня. Современные крестьяне вполне могут понять своих предков из Маргуша, которые 4000 лет назад построили храм в честь воды![86]

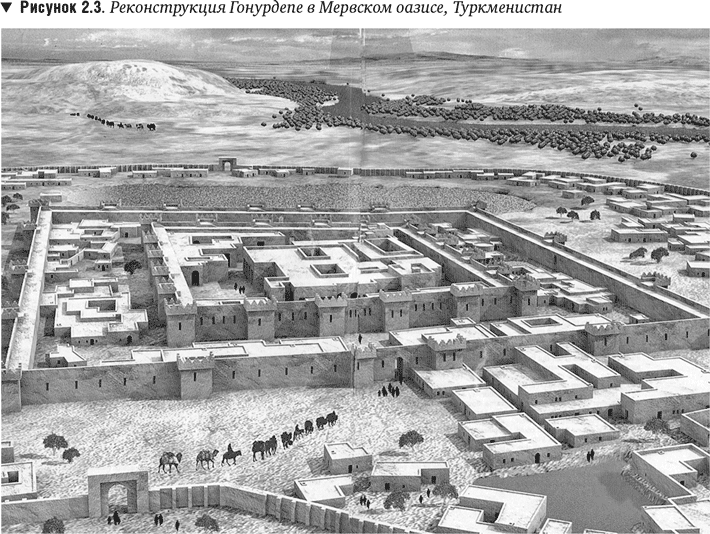

Что же тогда вызвало очевидные изменения? Исчезновение дерева для стропильных балок вынудило строителей некоторых самых ранних городов, таких как 3000-летний Гонур-Депе в Туркменистане, делать вместо обычных крыш кирпичные купола[87]. Даже в Афрасиабе, Мерве и Гургандже дерево когда-то было широко доступно, но затем стало редкостью. Что случилось с лесами, которые когда-то росли на нижних склонах гор? И что произошло с рекой Балх, которая когда-то текла из города Балха в Амударью и была достаточно многоводна, чтобы по ней шли лодки, а теперь высохла полностью?

Случившееся связано не с изменением климата, а с действиями человека. Американский ученый Наоми Миллер установила, что обезлесение произошло в бронзовом веке, 2400 лет назад, когда создание многочисленных кузниц привело к огромному спросу на дрова[88]. Это наряду с вырубкой лесов для строительства, обогрева и приготовления пищи в значительной мере объясняет исчезновение лесных массивов по всей Большой Центральной Азии.

Выпас овец и коз, устройство зубов которых позволяет им выщипывать траву до корня, тем самым препятствуя произрастанию новой, способствовал уменьшению количества воды. На протяжении веков пасущиеся животные лишали нижние склоны гор травы и других форм растительной жизни, которые держали почву. Это привело к интенсивной эрозии, что оголило местность и обнажило породы, находившиеся под землей. Там, где когда-то ливни приводили к росту травы и наполняли постоянно текущие реки, вода весенних дождей теперь спускалась потоком вниз по горным склонам, из-за чего наступила засуха.

Таким образом, окружающая среда Центральной Азии со времен культурного золотого века значительно изменилась. Но действующей силой этих изменений оказалась не сама природа, а человечество, и особенно – безжалостная вырубка древесины для топлива и беспрерывный поиск зеленых пастбищ, чтобы прокормить овец и коз. На первый взгляд, можно сделать вывод, что эти изменения подтверждают теорию Джареда Даймонда, изложенную в его труде «Коллапс. Почему одни общества выживают, а другие умирают», о том, что цивилизации погибают, когда люди разрушают окружающую среду, от которой они зависят[89]. Но в этом случае изменения в окружающей среде недостаточны для того, чтобы объяснить начало или конец эпохи Просвещения.

«Интенсивная» цивилизация

Несмотря на эти негативные факторы, важная сила сделала возможным развитие и поддержание цивилизации и высокой культуры по всей Центральной Азии. Опять же главную роль сыграла не природа, а человек, в частности, постепенное освоение технологий орошения. Именно орошение сделало возможным развитие цивилизации на территории Центральной Азии, которая без него осталась бы бесплодной. В этом смысле справедливо назвать Центральную Азию «гидравлической цивилизацией», в которой основные силы социальной деятельности были направлены на строительство и обслуживание сложных систем для сохранения, распределения и общего управления редким ресурсом – водой[90]. Этот термин впервые введен американским ученым немецкого происхождения Карлом Виттфогелем в весьма спорной работе под названием «Восточный деспотизм» (1957 год). Хотя «гидравлическими» по характеру он определил общества от Китая и Индии до Мексики и Месопотамии, его концепцию можно применить и к определенным аспектам средневековой Центральной Азии. Со временем акцент на орошении привел к появлению очень строгого социального порядка и иерархически упорядоченных политических культур, которые Виттфогель называл «деспотизмами». Правительство брало на себя полную ответственность за большие и сложные оросительные системы, в том числе за жизненно важную задачу по управлению рабочей силой, которая их обслуживала.

Тем не менее следует отметить, что не всегда появление оросительных систем приводит к огосударствлению, централизации и иерархически организованному управлению. В Древней Греции также существовала нехватка воды, но ее холмистая местность не позволяла строить подобные крупномасштабные, организованные правительством оросительные системы, которые превалировали в Центральной Азии. Вместо этого крестьяне работали со своими соседями и решали проблемы с водой на местном уровне. Это способствовало чувству общинной ответственности и гражданственности, что имело важные последствия для политической жизни Греции.

В целом оросительные системы Центральной Азии имеют много общего с моделью Виттфогеля, но с одним важным отличием. В Китае, который явился его основным объектом изучения, и в Центральной Америке «гидравлическая» цивилизация охватывала государство в целом, а не только отдельные оазисы, общины или города-государства. Но в Центральной Азии централизованные структуры мощных государств редко выходили за пределы одного оазиса. Большие расстояния между очагами орошения в сочетании с организационными навыками, необходимыми для управления каждой отдельной гидравлической системой, обеспечивали насыщенную общественную жизнь в каждом оазисе и гораздо более слабое и узкое военное и правительственное присутствие на региональном или международном уровне. Это открыло путь ряду империй, многие из которых зародились в Центральной Азии, для установления власти в регионе. Несмотря на это, основные гидравлические системы Центральной Азии поддерживались в рабочем состоянии в течение двух тысячелетий всего лишь с несколькими серьезными перебоями вплоть до татаро-монгольского нашествия в ХIII веке[91].

Уже в железном веке в Центральной Азии люди начали сооружать оросительные системы, которые были необходимы для городской жизни[92]. Задолго до появления персов, греков и других иноземных захватчиков эти системы определяли жизнь оазисных цивилизаций. Техники, которые следили за их работами, безусловно были опытными гидрологами и инженерами. Они применяли две основные технологии.

Первая – это постройка дамб на горных реках в том месте, где они выходят на равнину, для создания прудов и озер. Эти дамбы часто представляли собой большие и малые каменные сооружения, выложенные глиной. На реках Балх в одноименном городе, Зарируд в Бухаре, Мургаб в Мерве, Зарафшан в Афрасиабе и Амударье в Гургандже дамбы были оснащены огромными воротами или клапанами, которые открывались и закрывались, чтобы вода в городе была в любое время года. Очевидно, что вражеские войска могли затопить город, просто уничтожив дамбу, как это произошло в Балхе и Гургандже[93]. Эти дамбы, в свою очередь, подавали воду в шесть открытых магистральных каналов, которые были вырыты до города и шли через него, а также окружали земли сельскохозяйственного назначения. В Балхе было 20 таких каналов. Нередко длина основных каналов составляла около 96 км, и они имели тщательно спроектированные акведуки.

В попытке свести к минимуму испарение жители Центральной Азии стали копать эти каналы все глубже и глубже, таким образом уменьшая площадь контакта воды с солнечным светом. Они также укрепляли их, чтобы предотвратить потерю жидкости из-за просачивания, – оба этих метода проигнорировали советские инженеры, что привело к катастрофическим последствиям. Получившиеся в результате «реки» часто направляли под землю с помощью труб из обожженной глины, которые плотно подгоняли друг к другу. В центре Афрасиаба основные входные трубы были сделаны из свинца и описаны одним из ранних гостей города как «восьмое чудо света»[94].

Второй метод – сбор воды на возвышенностях возле города и направление ее в населенные районы и сельскохозяйственные угодья посредством подземных каналов. Эта система, разработанная для подачи воды на поля, включала в себя длинные подземные ходы, а также вертикальные шахты для вентиляции и доступа к воде. Учитывая, что эти каналы часто были длиной несколько километров, достигали более 90 метров в глубину и проходили прямо под целыми городами, их тоже можно считать чудом инженерной мысли.

Оба типа гидравлических систем требовали поддержания точно выверенного наклона для обеспечения устойчивого потока и бесперебойного функционирования различных подъемных механизмов, размещенных на равном расстоянии друг от друга. В городах лабиринт подземных труб из обожженной глины, которые подходили к общественным баням и частным домам, становился еще более сложным, так как они включали клапаны, ливнеотстойники и точки доступа для очистки, а также чрезвычайно сложные изменения угла наклона[95]. В специалистах, необходимых для проектирования, строительства и обслуживания этих систем, недостатка не было. Достаточно сказать, что в XII веке один город Мерв имел штат 12 000 человек для поддержания гидравлической системы, в том числе 300 ныряльщиков![96] В это время Мерв был крупнейшим городом в мире, опережая даже Ханчжоу в Китае[97], но уже в доисламские времена он являлся очень большим городским центром с древней и высокоразвитой системой водоснабжения.

Некоторые исследователи городов Центральной Азии считали их частными примерами «исламского города»[98]. На это есть определенные причины. К XII–XIII векам городские центры Центральной Азии во многом стали напоминать города в других странах исламского мира. Но до этого времени у крупных центральноазиатских городов был свой характер, сформированный веками до арабского завоевания и свой в течение нескольких столетий после него. Это своеобразие возникло прежде всего благодаря оросительным системам, сделавшим возможной жизнь в этом регионе и приведшим к созданию иерархического и регламентированного общественного строя, который позволил данным системам функционировать.

В Центральной Азии производилось множество сельскохозяйственных продуктов, регион имел высококлассные производства, а следовательно, был богат. Но это не отменяло нехватки воды и орошаемых земель. Доступную воду требовалось найти, направить и доставить в точки назначения, что создавало огромные проблемы для Центральной Азии. Но жители того времени нашли достойный ответ, не лишенный воображения. Достаточно упомянуть несколько караван-сараев, где применялись эффективные технологии для сбора росы, или сложные подземные трубопроводные системы, которые снабжали городские жилища питьевой водой.

Такая находчивость говорит о том, что цивилизация использовала ресурсы скорее интенсивно, чем экстенсивно. Интенсивные цивилизации (Япония, например) повышают производительность труда и получают больший результат от существующих ограниченных ресурсов, не стремясь увеличить их количество. Царская Россия и СССР, напротив, были яркими примерами экстенсивных государств. Они повышали продуктивность сельского хозяйства, увеличивая территории и количество рабочей силы, а не повышая эффективность труда и урожай с наличных земель. Излишне говорить, что интенсивный характер сельского хозяйства в оазисах Центральной Азии повлиял на каждый аспект их жизни и культуры.

Важная роль торговцев

Второй источник богатства Центральной Азии – международная торговля – также зависел от сочетания географических реалий и человеческой инициативы. Взглянув на карту, мы вспоминаем об уникальном географическом положении региона: из Центральной Азии был возможен доступ ко всем великим цивилизациям на евразийском пространстве, и те же цивилизации получали доступ друг к другу по суше только через Центральную Азию. С точки зрения транспорта и торговли Центральная Азия действительно занимает срединное положение, и так же было на заре истории. Жителям региона необходимо было лишь найти средства преодоления расстояний, чтобы воспользоваться этой невероятной удачей, подаренной Творцом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

Гиббон Э. История упадка и разрушения Великой Римской империи: Закат и падение Римской империи: В 7 т. – M., 2008. – Т. 1. – С. 47.

2

Выдержки из Arthur Hyman and James J. Walsh, eds., Philosophy in the Middle Ages (Indianapolis, 1973), 283–92 C. 283–92.

3

Примечательная, но в итоге незавершенная попытка вырваться за эти рамки, принадлежит Элтону Л. Дэниелу: Elton L. Daniel, "The Islamic East," in The Formation of the Islamic World, Sixth to Eleventh Centuries, ed. Chase F. Robinson, The New Cambridge History of Islam (Cambridge, 2010), 1:459–79. См. также: S. Frederick Starr, "In Defense of Greater Central Asia," Policy Paper, Central Asia-Caucasus Institute / Silk Road Studies Program, 2008, http://www.silkroadstudies.org/new/docs/Silkroadpapers/0809GCA.pdf.

4

Daniel, "The Islamic East". С. 449.

5

B. A. Litvinsky and Zhang Guang-da, "Historical Introduction," in History of Civilizations of Central Asia, ed. B. A. Litvinsky (Paris, 1992–2005), 3:25–26.

6

Starr, "In Defense of Greater Central Asia".

7

John. J. O'Connor and Edmund. F. Robertson, "Abu Ali al-Husain Ibn Abdallah ibn Sina (Avicenna)," http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Avicenna.html; E. S. Kennedy, "Al-Biruni (or Beruni), Abu Rayhan," in Dictionary of Scientific Biography, ed. C. G. Gillispie (New York, 1981), 2:152.

8

Д. Кинг недавно оспорил участие аль-Хорезми в этом проекте, но вопрос остается открытым, при любых обстоятельствах аль-Хорезми был ключевой фигурой в исламской астрономии в тот период. D. King, "Too Many Cooks… A New Account of the Earliest Muslim Geodetic Measurements," Suhayl 1 (2000): 207–41.

9

Samuel Eliot Morrison, Admiral of the Ocean Sea, 2 vols. (Boston, 1942), 1:87.

10

G. B. Nicolosi and J. L. Berggren, "The Mathematical Sciences," in History of Civilizations of Central Asia, ed. M. S. Asimov and C. E. Bosworth (Paris, 1992–2005), 4:192.

11

A. Youschkevitch and B. A. Rosenfeld, "Al-Khayyami (or Khayyam)," in Dictionary of Scientific Biography, 7:330.

12

Джалилов А. Из истории культурной жизни предков таджикского народа и таджиков в раннем Средневековье. – Душанбе, 1973. – С. 50–56.

13

Бируни Абу Рейхан. Индия / Пер. А. Халидова. Ю. Завадовского. – М., 1995. – С. 348.

14

Lenn E. Goodman, Islamic Humanism (Oxford, 2003), 202–3.

15

См. главу 11, также см.: Akbar S. Ahmed, "Al-Beruni, The First Anthropologist," RAIN, Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 60 (February 1984): 9–10.

16

Баласагунский Юсуф. Благодатное знание. – М.: Наука, 1983; Сиасет-намэ: Книга о правлении вазира XI столетия Низам ал-Мулька. – М.; Л.: Наука, 1949.

17

Goodman, Islamic Humanism, 8.

18

M. J. L. Young, J. D. Latham, and R. B. Serjeant, eds., Religion, Learning and Science in the Abbasid Period (Cambridge, 1990), 395.

19

Adam Mez, Die Renaissance des Islams (Heidelberg, 1922), цит. по: Joel Kraemer, Humanism in the Renaissance of Islam (Leiden, 1986), 3.

20

Rosamond McKitterick, "Eighth Century Foundations," in The New Cambridge Medieval History, ed. McKitterick (Cambridge, 1995), 2:709.

21

Seyyed Hossein Nasr, "The Achievements of Ibn Sina in the Field of Science and His Contributions to Its Philosophy," Islam and Science 1, 2 (December 2002), http://find.galegroup.com/itx/printdoc.do?contentSet=IAC-Documents&docType-IAC&isll.

22

Хорошее описание этой идеи содержится в работе: Peter Dolmnick, The Clockwork Universe: Isaac Newton, the Royal Society, and the Birth of the Modern World (New York, 2011).

23

C. E. Bosworth, "Legal and Political Sciences in the Eastern Iranian World," in History of Civilizations of Central Asia, 4:133.

24

Об этом и других поразительных примерах такого влияния говорится в работе: Bazaar to Piazza: Islamic Trade and Italian Art, 1300–1500 (Berkeley, 2002).

25

K. B. Nasim, Hakim Aiuhad-ud-Din Anwari (Lahore, n.d), 167n.

26

J. Burckhardt, The Civilization of the Renaissance in Italy (New York, 1958), 143; ср. любопытное обсуждение этого вопроса в книге: Joel L. Kraemer, Humanism in the Renaissance of Islam, 11–12.

27

См., например, Peter Adamson and Richard C. Taylor, eds., The Cambridge Companion to Arabic Philosophy (Cambridge, 2005); Roshdi Rashed, ed., Encyclopedia of the History of Arabic Science, 3 vols. (London, 1996); Jim al Khalili, The House of Reason: How Arabic Science Saved Ancient Knowledge and Gave us the Renaissance (London, 2011).

28

Jacques Boussard, The Civilization of Charlemagne (New York, 1968), 18.

29

Richard N. Frye, The Golden Age of Persia (London, 1975), 150.

30

Цитата Абу Мансура ат-Талиби (961–1039) в работе A. Afsahzod, "Persian Literature," in History of Civilizations of Central Asia, 4:370.

31

См. главу 6. См. также: Джалилов А. Из истории культурной жизни предков таджикского народа и таджиков в раннем Средневековье. – С. 42.

32

О древнем происхождении различий между Центральной Азией и Ираном и об идентичности Хорасана как части Центральной Азии см.: Fredrik T. Hiebert and Robert H. Dyson, Jr., "Prehistoric Nishapur and the Frontier Between Central Asia and Iran," Iranica Antiqua 37 (2002): 113–29.

33

Herodotus, The Histories, trans. Robin Waterfield (Oxford, 1998), 210.

34

Charles K. Wilkinson, Nishapur: Some Early Islamic Buildings and Their Decoration, Metropolitan Museum of Art (New York, 1986), 43.

35

Абу Рейхан. Индия / Пер. А. Халидова. Ю. Завадовского. – М., 1995. – С. 161.

36

Souren Melikian, "Islamic Culture: Groundless Myth," New York Times, Special Report, November 5–6, 2011.

37

Judah Rosenthal, "Hiwi al-Balkhi, A Comparative Study," Jewish Quarterly Review, New Series, 38, 3 (January 1948): 317–42; Sarah Stroumsa, "Ibn al Rawandi and His Baffling 'Book of the Emerald,'" Freethinkers of Medieval Islam (Leiden, 1999), chap. 2.

38

Джалилов А. Из истории культурной жизни предков таджикского народа и таджиков в раннем Средневековье. – С. 128 и сл., Jean-Claude Chabrier, "Musical Science," in Encyclopedia of the History of Arabic Science, 2:594ff.

39

Тибор Бахман заявил об этом в: Reading and Writing Music (Ann Arbor, 1969), 1:137–54; процитировано в: Harvey Turnbull, "A Sogdian Friction Chordophone," in Essays on Asian and Other Musics Presented to Laurence Picken, ed. D. R. Widdess (Cambridge, 1981), 197.

40

Henry George Farmer, Al-Farabi's Arabic-Latin Writings on Music (New York, 1965).

41

Al-Nadim, The Fihrist of al-Nadim, ed. and trans. Bayard Dodge, 2 vols. (New York, 1970), 2:735–36.

42

Исследование Boaz Shoshan, "High Culture and Popular Culture in Medieval Islam," Studia Islamica 73 (1991): 67–107 не фокусируется на Центральной Азии, но предлагает интересные идеи для дальнейшего исследования.

43

Шефер Э. Золотые персики Самарканда. Книга о чужеземных диковинах в империи Тан. – М.: Наука, 1981.

44

Richard Ettinghausen, Oleg Grabar, and Marilyn Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650–1250 (New Haven, 2001), 135.

45

Frances Gies and Joseph Gies, Women in the Middle Ages (New York, 1978), chap. 5.

46

См. главу 8.

47

Camille Adams Helminski, ed., Women of Sufism: A Hidden Treasure (Boston, 2003), 46ff.

48

Manuela Marín, "Women, Gender and Sexuality," in Islamic Cultures and Societies to the End of the Eighteenth Century, ed. Robert Irwin, New Cambridge History of Islam (Cambridge, 2010), 4:372.

49

Richard N. Frye, "Women in Pre-Islamic Central Asia: The Khatun of Bukhara," in Women in the Medieval Islamic World: Power, Patronage, and Piety, ed. Gavin R. G. Hambly (New York, 1999), 63–64.

50

Richard N. Frye, Narshaki, The History of Bukhara, (Cambridge, 1954), 37–39; Бартольд В. В. Сочинения. – Т. 1. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. – М., 1963. – С. 312; Frye, "Women in Pre-Islamic Central Asia," 65–67.

51

Lenn E. Goodman, Avicenna (London, 1992), 27.

52

Priscilla Soucek, "Timurid Women: A Cultural Perspective," in Women in the Medieval Islamic World, 199–226.

53

Michal Biran, Qaidu and the Rise of the Independent Mongol State in Central Asia (London, 1997), 2.