Полная версия:

Рубцы на теле Беларуси. Когда и как изменялись границы наших государств

Для выяснения спорных вопросов о границе был назначен межевой съезд. В 1543 г. этот съезд не был созван по вине ВКЛ. В 1544 г. он не состоялся из-за недоговорённости о месте его проведения: межевщики ВКМ выехали к оз. Нечерцу, а межевщики ВКЛ – к с. Одошкову, под Себеж. В дальнейшем, в 1549—1554 гг., для решения вопроса об установлении границы между Себежской волостью и Полоцким поветом по инициативе ВКЛ назначались съезды на 1551, 1552, 1553 и 1554 гг., но по вине ВКМ ни один пограничный межевой съезд так и не состоялся. Например, 1 сентября 1553 г. на пограничный съезд от ВКЛ приехали полоцкий воевода и державца Свислочский Станислав Станиславович Довойна, маршалок и староста Могилевский и Медницкий Остафий Богданович Волович и Кременецкий староста Петр Михайлович Семашко, но так как со стороны ВКМ не приехал никто они, пробыв здесь несколько дней, уехали, а «споры» остались «не разобраны».56 Однако договор о перемирии 1537 г. в 1542 г. был продлен на 7 лет, а затем еще продлевался в 1549 г., в 1552 г. и 1556 г. на шесть лет.

В 1566 г. себежско-полоцкий участок литвино-московской границы был определен по показаниям себежских «старожильцев», собранных межевщиками ВКМ во время спора о полоцких землях и записанных в «Тетради рубежей» Полоцкого повета. Этот участок определен так: от р. Синей у устья ручья Неверовского (или р. Чёрной) около трех верст вверх по этому ручью (речке) и далее 5 верст лесом до Прорытой горы, от нее еще 5 верст до оз. Выдрина к Высокой горе и к р. Орменице; далее по ней вниз, не доходя двух вёрст до оз. Лисна (куда впадает Орменица), налево к оз. Липну (Ливну), и от него к оз. Нечерцу. От оз. Нечерца граница шла около 3 верст по р. Нечерцице, вниз до Лав. От Лав она поворачивала налево лесом к пяти мосткам, от них шла по лесу к оз. Глубокому, далее к оз. Остенцу. От Остенца через Большую (полоцко-себежскую) дорогу граница шла к оз. Деменцу, от него – к р. Осынице и по ней вверх к оз. Осыню. От оз. Осыня по р. Шолбанице граница продолжалась вверх к оз. Шолбинцу, от него вверх по р. Бобровице к оз. Бобровец, от него через Большую дорогу к оз. Копыту, а от этого озера к оз. Островно. От Островна по р. Островнице граница шла к р. Чёрной и по ней направо вверх к оз. Брынницы, далее – к оз. Красные Пни, к верховью р. Переходницы, по ней вниз около трёх верст и дальше направо «мхом» (болотом) к Богатому ручью, по нему – к р. Великой, до начала опочецкого-полоцкого рубежа.57

Во время переговоров в 1570 г. часть себежко-полоцкой границы от литовского рубежа до пяти мостков на Полоцкой дороге была указана послами ВКЛ и принята послами ВКМ: устье ручья Неверовского выше по р. Синей от оз. Синее в 60 верстах; от ручья Неверовского граница шла к оз. Крупу, оставляя за ВКЛ оз. Ормею (Ормея), далее по долинам и суходолом к р. Орменице, затем к оз. Нечерцу, из него по р. Нечерчице, а затем опять долинами и суходолом до пяти мостков. Себежские «старожильцы» подтвердили, что это древний рубеж между Полоцкой и Себежской землями.

После Ливонской войны 1558—1583 гг., когда большая часть Ливонии по условиям Ям-Запольского мирного договора 15 января 1582 г. отошла к Речи Посполитой, в этом районе была установлена новая граница ВКЛ с Московским государством, которая стала частью и границы Речи Посполитой. Ее размежевание происходило, согласно грамоте «О разводе рубежей с литовской зем [лей]», следующим образом:

«Того же году были в Торопце на литовском рубеже межевые судьи Меньшой Волынский, да Даниле Исленьев, да дьяки Пешек Жуков, да Нелюб Нальянов по договору и по утверженным записем розводить рубежа по всем городом по литовским порубежным. И литовские люди, наруша мирное поставленье, рубежей розводить не дали. А положили рубежи мимо договора своим произволом, зашедчи многие места московских городов.

Тово же году поставлены были заставы в Бельском и в Торопецком уездах от литовского рубежу…»58

Очевидно, выставлялись и дополнительные заставы, т.е. осуществлялось усиление охраны границы в связи с обострением обстановки в приграничной полосе, т.к. далее в этой грамоте указывается:

«В лето 711259 велел царь Борис Федорович всеа Русии поставить заставы от Путимля до Пскова по литовскому рубежу для вора ростриги Гришки Отрепьева, что учинилась весть царю Борису Федоровичу всеа Русии и в Литве великим имянем назвася, царевичем Дмитрием Ивановичем блаженные памяти царя Ивана Васильевича сыном. В лета 711360 заставы же были по прежнему по всему же литовскому рубежу межу городов для вора же Гришки Отрепьева и для моровова поветрея, что был мор зело на люди в Смоленском городе и в уезде Смоленском».61

Кстати, подобные усиления границы не были какими-то особыми мероприятиями, т.к. весь период существования этой границы здесь практически постоянно происходили военные действия и локальные вооруженные стычки, что подтверждают многочисленные взаимные жалобы. Например, в начале октября 1487 г. к Великому князю московскому Ивану Васильевичу было направлено посольство от короля Казимира «с требованием управы на то, что московские служебные князья и другие пограничники делают набеги на Литовские области, заседают их и грабят». В ответ на это посольство 1 января 1488 г. было направлено посольство от Великого князя Ивана Васильевича к королю Казимиру с объяснением, «что не московские, а литовские пограничные князья разоряют московские волости». И таких жалоб было сотни…

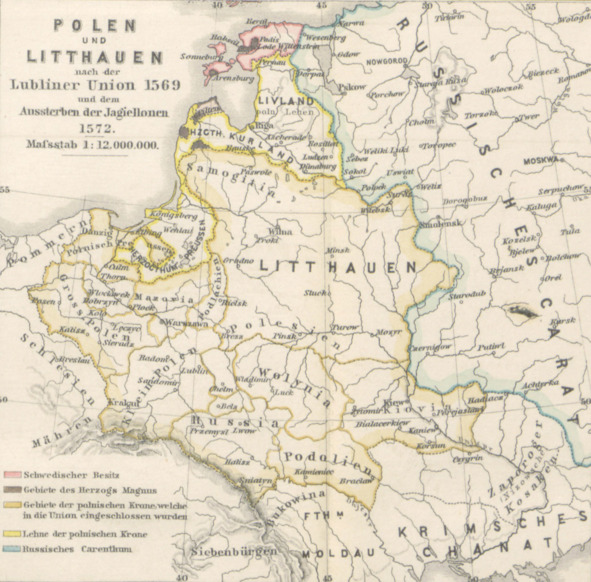

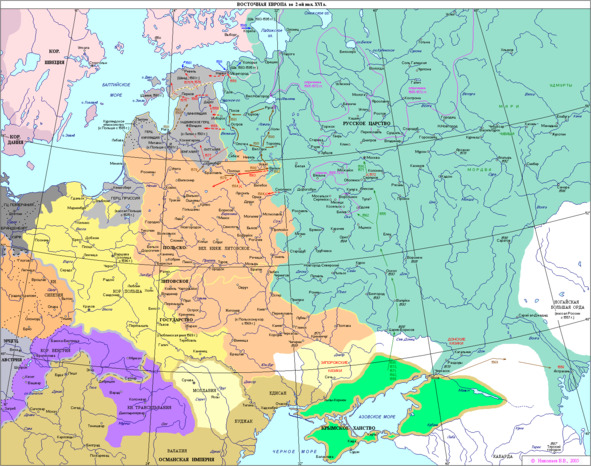

В январе 1569 г., воспользовавшись слабостью ВКЛ, Польское королевство на сейме в Люблине выставила такие условия оказания ему помощи, которые не могли быть приняты. Видя угрозу насильственного заключения унии на неприемлемых условиях, послы ВКЛ 1 марта покинули город. В Люблине остались представители Подляшья, которым король пригрозил отнять их земельные пожалования, и Волыни, которые рассчитывали на поддержку поляков при отражении нападений крымских татар и получили от поляков гарантии сохранения своих привилегий. С их вынужденного одобрения 5 марта 1569 г. король издал универсал о присоединении Подляшья и Волыни к Польше. В конце мая 1569 г. на сейме был поставлен вопрос и о присоединении к Польше Киева и Подолья с Браславом и Винницей. Кроме того, некоторые польские вельможи стали добиваться присоединения в Польше Бреста, Пинска, Кобрина, требовали провести границу Волыни по рекам Нарев и Ясельда, а Жемойтию передать Пруссии, отказавшись от унии с ВКЛ. 6 июня 1569 г. король издал указ о присоединении Киевской земли к Польше. В отношении Браслава король решил особых указов не издавать, поскольку ранее он входил в состав Волыни и мог быть включен в состав Польши как волынская административная единица. 16 июня 1569 г. шляхта из Браславской и Винницкой земель присягнула на верность королю, но Мозырский повет, шляхта которого отказалась присягать, был присоединен к Минскому воеводству ВКЛ.

Таким образом, почти половина территории ВКЛ была насильственно присоединена к Польше и воспрепятствовать этому ВКЛ не могло. В результате делегация ВКЛ была вынуждена 1 июля 1569 г. подписать акт унии в той форме, которую предложили поляки. В соответствии с этим актом Польское Королевство и Великое княжество Литовское объединялись в одно государство – Речь Посполитую (республику) с выборным королем во главе, которое стало одним из крупнейших государств Европы – в 1569 г. году его территория была почти 1 млн. км2, а численность населения в разные годы была от 6 до 15 млн. чел. Короля предполагалось избирать на общем сейме, провозглашая его Королем Польским и Великим князем Литовским, Русским, Прусским, Мазовецким, Жемойтским, Киевским, Волынским, Подляшским и Инфлянтским. Отдельное избрание Великого князя Литовского прекращалось. Права поляков в княжестве и жителей княжества в королевстве уравнивались. Для обсуждения общегосударственных дел предусматривались общие сеймы.

Хотя Люблинская уния сильно ограничивала суверенитет ВКЛ, но его государственности окончательно не была ликвидирована. ВКЛ сохранило свои границы, войско, судебную систему, административный аппарат, собственный бюджет, таможенную службу, государственную печать с собственным гербом «Погоней». Обе части Речи Посполитой имели самостоятельные названия и до конца XVII в. – государственные языки. В этот период регулярно созывались соймы ВКЛ, в 1581 г. была создан высшая инстанция ВКЛ – Трибунал, а принятие в 1588 г. своего собственного свода законов – Статута ВКЛ по существу сводило на нет некоторые положения Люблинской унии, так как его статьи запрещали полякам занимать важные государственные должности, а также приобретать землю на территории ВКЛ.

В конце XVIв. – первой четверти XVIIв. среди королевского окружения была популярной идея присоединения к Речи Посполитой, Великого княжества Московского, которую поддерживали и магнаты ВКЛ, рассчитывавшие, что в новом евроазиатском государственном образовании ВКЛ будет принадлежать лидирующая роль.

С целью реализации этой идеи в Москву направлялись специальные посольства, об одном из которых, направленном в 1601 г., свидетельствует грамота «О великих послах польских»:

«В лета 7109-го62 пришли к Москве к царю и великому князю Борису Федоровичи всеа Русии ис Польши от короля польского и великого князя литовского Жигимонта Третияго послы его королевския и ото всея рады польския и литовския и о миру канслер польский пан Лев Сапега, да пан Микола и Станислав, да писарь пан Александр Корвин Госевский, да четыре коморники королевския, да 12 дворянинов королевских, да пахаликов63 и купцов человек з двести. И положили с царем Борисом Федоровичем всеа Росии и всем Московским государством мир и любовь на дватцеть на полтора годы.

И тое же зимы в великой пост царь Борис Федорович всеа Руси польских послов Лва Сопегу с товарыщи с Москвы их отпустил в Польшу.

Того же году на весну после Николина дни вешнего послал царь и великий князь Борис Федорович всеа Руси от себя с Москвы в Польшу к польскому королю Жигимонту Третиему и ко всей раде польской и литовской о докончанье миру на крестьное целованье послов своих окольничего свое [го] Михаила Глебовича Салтыкова, да Василья… 64Плещеева, да дьяков Офонасья Власьева да Посника Дмитреева.

И того же лета, докончав они мир и любовь и братство, пришли из Литвы к Москве».65

Границы ВКЛ на карте, созданной по заказу Николая Криштофа Радзивилла в 1613 г.

От дипломатических способов осуществления идеи выдвижения на трон Речи Посполитой кандидатуры Ивана IV или его сына Федора в 1573 г. и 1587 г. магнаты Речи Посполитой перешли к военным походам на Москву, которые были осуществлены в 1604 и 1607 гг. В результате первого похода в 1605 г. на московский трон был возведен Лжедмитрий I, которому присягнуло все боярство ВКМ.

Во время второго похода, в 1609 г. войско Речи Посполитой под командованием киевского воеводы и польного коронного гетмана Станислава Жулкевского одержало победу над московским войском под Клушином, после чего вернуло в состав ВКЛ Смоленск, а затем вошло в Москву и заняло Кремль, в результате чего королевич Владислав Ваза, сын короля Сигизмунда III, московскими боярами в 1610 г. был избран царем.

Только в 1612 г., оказавшись заблокированным в Кремле ополчением под предводительством князя Дмитрия Пожарского, войско Речи Посполитой было вынуждено капитулировать и то на почетный условиях: с развернутыми знаменами, под барабанный бой, при полном вооружении, хоругвы покинули Кремль и Москву и возвратились домой. Возвратились домой и хоругвы, стоявшие лагерями на территории ВКМ. Среди них были и полоцкие отряды, один из которых якобы был загублен Иваном Сусаниним. Кстати, среди российских историков до сих пор не прекращаются споры: куда же был этот отряд заведен – в болото или в лес?

В 1617—1618 гг. московский царь Владислав попытался возвратиться в столицу своего государства. Летом 1618 г., благодаря рейду казацкого гетмана Сагайдачного к Москве, войска Владислава заняли Мещовск, Козельск, Можайск, Звенигород и несколько других. В конце сентября – начале октября войска Речи Посполитой приблизились к московским посадам и начали подготовку к штурму Белого города. Кроме того, Владислав отправил большой отряд на захват Троице-Сергиева монастыря, который войску Речи Посполитой не удалось взять в 1609—1610 гг. Но измена в войске сорвала приступ Арбатских ворот Белого города и Владислав с большими потерями отошел от стен Москвы. Однако московские воеводы не сумели воспользоваться этой ситуацией и, обеспокоенные осадой Троице-Сергиевой лавры, предложили перемирие.

Переговоры начинались несколько раз, стороны то и дело переносили не только их время, но и место: первые произошли 17 октября на Пресне, т. е. сразу же после поражения у Арбатских ворот, но через 2—3 недели их по просьбе духовенства перенесли в с. Святково, что в 7 км от Троице-Сергиевой лавры, на т. н. Старой Аглицкой дороге, а затем, в конце ноября – в с. Деулино, что в 4 км от лавры.

1 декабря 1618 г. в монастыре, расположенном около с. Деулино, состоялись крестное целование и обмен записями. Владислав не отказался от своих прав на московский престол, но между Московским государством и Речью Посполитой было заключено перемирие на четырнадцать с половиной лет, после чего продлевалось еще на полгода, чтобы успеть за это время достичь соглашения о заключении полного мира. От Московского государства перемирие подписали великие и полномочные послы: бояре Ф. И. Шереметев, князь Д. И. Мезецкий, окольничий А. В. Измайлов, думный дьяк И. И. Болотников и секретарь посольства дьяк М. Сумин; от Речи Посполитой: епископ Каменецкий и Кобринский А. Новодвоссич, первый посол; К. Плахта, второй посол; великий гетман и канцлер ВКЛ Лев Сапега; гетман польный А. Гонсевский; секретарь посольства Ян Собеский.

По условиям перемирия в состав ВКЛ были возвращены 26 городов, в том числе отвоеванные в 1609—1618 гг. Белый, Велиж, Дорогобуж, Красный, Невель, Перемышль-Рязанский, Перемышль, Почеп, Рославль, Себеж, Серпейск, Смоленск, Стародуб, Торопец и Трубчевск с их округами и уездами, со всем находящимся на их территории нарядом, со всеми жителями, кроме купцов, которым было предоставлено право оптации. Также Московское государство утратило Чернигов с областью и Новгород-Северский с округами по обе стороны Десны, которые были включены в состав Речи Посполитой. Кроме того, Речь Посполитая возвращала захваченные в ходе этой войны Можайск, Козельск, Мещовск и Вязьму. Царь Михаил Фёдорович отказывался от титула «князя Ливонского, Смоленского и Черниговского», а король Сигизмунд III – от титула «царя Руси» («великого князя Русского»).

Кроме того, поляки обязывались вернуть икону Святого Николая Можайского, похищенную ими и вывезенную в Польшу в 1611 г. Причем включение этого пункта по настоянию церкви было осуществлено в обмен на важные территориальные уступки в пользу Речи Посполитой. Стороны обязались произвести обмен пленными к 15 февраля 1619 г., но он произошел только 1 июня.

Установленная после заключения 1 декабря 1618 г. в с. Деулино перемирия на 14,5 лет граница ВКЛ с ВКМ начиналась на небольшом участке между Нарвой и Чудским озером и тянулась до причерноморских степей, огибая с востока Чудское озеро, с запада реку Великую, дальше резко выгибаясь на восток, то есть шла почти так же, как в начале XVI в., оставляя в составе ВКЛ и Речи Посполитой смоленские, дорогобужские, стародубские, новгород-северские и черниговские земли. На главном, смоленско-московском, направлении граница устанавливалась по линии, примерно, на равном расстоянии между Вязьмой и Дорогобужем.

Сразу же после заключения перемирия Московское царство начало подготовку к войне с Речью Посполитой: Пушкарский приказ увеличивал литье пушек и ядер, в Европе закупались ружья и патроны, чистились рвы и приводились в порядок обветшавшие и разрушенные стены крепостей, стоящих вдоль западной границы, создавались хлебные запасы, для оплаты расходов на подготовку к войне были увеличены прямые и косвенные налоги, формировались «полки иноземного строя». Еще в 1607 г. Анисим Михайлов сын Радишевский, дьяк Пушкарского приказа, начал писать первый в Московии воинский устав, который обобщал опыт Смутного времени и содержал переводы многих иноземных книг, в частности чуть ли не целиком «Военную книгу» Леонарда Фронспергера, две части которой вышли в 1552 г. и 1573 г.

В 1621 г. «Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки» был закончен и на основе его почти 660 статей начала формироваться регулярная московская армия. По Уставу в ней сохранялись стрелецкие войска и дворянское ополчение, но параллельно с ними вводились и «полки иноземного строя»: солдатские – т.е. пехота; драгунские – т.е. конные; рейтарские – т.е смешанные. Также Уставом вводилась и новая система военных чинов, в которой наряду с «воеводскимие» появились и «генеральские».

К 1630 г. реформирование московского войска в основном было завершено. В его составе было 92 500 человека: дворянская конница – 27 433, стрельцы – 28 130, казаки – 11 192, пушкари – 4136, татары – 10 208, поволжские народы – 8 493, иноземцы – 2783.

Кроме того, в апреле 1630 г. по всем уездам было отправлено распоряжение о наборе в солдатскую службу беспоместных дворян и детей боярских, а потом и всех желающих. В результате этого набора было создано шесть солдатских полков, состоящих из восьми рот. В каждом полку было 1600 рядовых и 176 командиров: полковник, подполковник (большой полковой поручик), маеор (сторожеставец или окольничий), пять капитанов; в каждой роте: поручик, прапорщик, три сержанта (пятидесятника), квартирмейстер (окольничий), каптенармус (дозорщик под ружьем), шесть капралов (есаулов), лекарь, подьячий, два толмача, три барабанщика, 120 мушкетеров и 80 копейщиков.

К декабрю 1632 г. был сформирован и рейтарский полк в 2 000 человек, в котором было 12 рот по 176 человек каждая под командой ротмистров, а также драгунская рота в 400 человек.

Накануне окончания срока Деулинского перемирия – летом 1631 г. московские полки во главе с князем Д. М. Черкасским вышли к Дорогобужу, а во главе с князем Б.М.Лыковым – к Смоленску, где стали ждать «удобного момента» для выступления.

Этот момент наступил 30 апреля 1632 г., когда в Речи Посполитой умер король Сигизмунд III. Московские воеводы выступили, но друг против друга – оба били челом царю: Лыков – что с Черкасским в товарищах ему быть не к чести, т.е. не по рангу, Черкасский – что этим челобитьем Лыков его обесчестил!

Пока царь и бояре разбирались в челобитных и искали воеводам замену, драгоценное время уходило и только к сентябрю из Москвы выступило 32 000 войско во главе с боярином М.Б.Шеиным и окольничим А.В.Измайловым, которым царь велел на время войны «быть без мест».

Начало войны было неудачным для Речи Посполитой: 12 октября московским войскам сдался польский гарнизон Серпейска, 18 октября – Дорогобужа; затем с ходу были взяты Белая, Рославль, Новгород-Северский, Стародуб и еще десятка полтора городков. В декабре московские войска осадили Смоленск и всю зиму держали его в осаде, а весной начали обстрелы и штурмы.

В это время в Речи Посполитой под именем Владислава IV на трон был избран сын покойного Сигизмунда III, имевший титул царя московского. Владислав IV тут же выступил с 23 000 войском на помощь осажденному Смоленску. Кроме того, послы Речи Посполитой подбили на выступление крымского хана, который в июле 1633 г. начал опустошать окраины Московского царства, доходя порой даже до пригородов Москвы. Набеги татар, кроме отвлечения части московских военных сил, вызвали массовое дезертирство из армии М. Б. Шеина и А. В. Измайлова: узнав, что их земли опустошают татары, стрельцы покидали лагерь и шли защищать свои дома.

В августе 1633 г. войско Речи Посполитой пришло под Смоленск и блокировало осаждавшее его московское войско, отрезав все пути подвоза продовольствия, а в начале октября захватило Дорогобуж, где были все припасы московского войска.

В этой связи зимой 1633/1634 гг. блокированное под Смоленском московское войско сильно мерзло и голодало. Под давлением иностранных офицеров-наемников, не дождавшись помощи, М. Б. Шеин с А. В. Измайловым 15 (25) февраля 1634 г. согласились на почетную капитуляцию и 19 (29) февраля склонили свои головы перед королем Владиславом IV, к ногам которого легли стяги московских полков. После такого позора, оставив артиллерию и припасы, остатки московского войска в количестве около 8 000 человек двинулись на восток. По возвращению в Москву воеводы были казнены по обвинению в измене.

Тем временем король попытался с ходу взять Белую, но попытка не удалась – началась длительная осада города. Вскоре у осаждавших начался голод – не хватало даже хлеба и воды. Также войско несло большие потери – гарнизон крепости защищался отчаянно. И в это время против Речи Посполитой выступила Турция. Владислав IV счел благоразумным запросить мира и царь Михаил Федорович не отказался, так как и у него ни сил, ни денег для продолжения войны уже не оставалось.

Послы съехались в с. Семлево на р. Поляновке, между Вязьмой и Дорогобужем. Московскую сторону на переговорах представляли боярин Ф.И.Шереметев, окольничий князь А. М. Львов, возглавлявшие делегацию, а также дворянин С.М.Проестев и дьяки Г. Нечаев и В. Прокофьев. Делегацию Речи Посполитой возглавляли коронный канцлер епископ Я. Задзик и гетман ВКЛ К. Радзивилл.

Согласно Наказа русским послам, прибывшим заключать мирный договор, статейного списка русских послов и статьи Поляновского мирного договора, Московское царство не собиралось возвращать Речи Посполитой города Дорогобуж, Белую и прочие, отданные по условиям Деулинского перемирия и, в ряде случаев, завоеванных русскими войсками в 1632—1634 гг. Московские дипломаты на съезде послов также должны были требовать «возвращения» Смоленска, Чернигова и Монастыря с волостями и уездами. Однако в случае согласия Речи Посполитой признать московского правителя царем и отказа короля Владислава IV от своих прав на московский престол, предусматривался отказ от этих трех городов в пользу Речи Посполитой. А в тайном наказе послам предусматривался отказ Москвы и от остальных городов, хотя московские дипломаты должны были стараться оставить «что можно» и «что прибыльнее».66

Послы четко следовали этим инструкциям. В заключительной речи главы московского посольства боярина Ф. И. Шереметева на первом съезде послов 20 апреля на р. Поляновке впервые было выдвинуто требование возвратить Московскому царству Смоленск, Чернигов и Монастырь с уездами. В дальнейшем территориальная проблема обсуждалась на посольских съездах 23, 24 и 27 апреля, 1, 10, 16 и 17 мая, когда и было достигнуто соглашение, определившее судьбу этих городов. Ее решение московскими послами тесно увязывалось с отказом польского короля Владислава IV от прав на московский престол и заключением между государствами перемирия или «вечного мира».67

Послами Речи Посполитой выдвигались требования заключить «вечный мир» и вернуть ей все города, отданные по условиям Деулинского перемирия, но захваченные московскими войсками в ходе войны 1632—1634 гг., а также передать ей города, записанные за ВКЛ в прежних мирных грамотах, в связи с уступкой Владиславом IV своих прав на московский престол. Так, на съезде 24 апреля 1634 г. послы предложили при заключении мирного договора обратиться к договору «Казимира с Василием Васильевичем», по которому в состав ВКЛ должны были быть возвращены города Мосальск, Мценск, Серпейск и Брянск. В дальнейшем послы требовали по этому договору вернуть в состав ВКЛ Новгород Великий, Псков, Великие Луки и другие, которые в свое время были захвачены у татар, а не у русских князей, или были отдельными государствами, воевавшими с Москвой. Но 27 апреля послы Речи Посполитой уже отказались от этих претензий и предлагали передать только те города, которые отходили к ВКЛ по договору Ивана Васильевича с Александром: Брянск, Мценск, Почеп, Стародуб, Мосальск, Новгород-Северский, Трубчевск, Рыльск, Путивль, Серпейск, Дорогобуж, Белая и другие, которые были захвачены у татар, а не у московских правителей. Требование передать по условиям нового «вечного мира» один или несколько из этих «александровых» городов за уступку «чести» (царского титула) сохранялось практически на протяжении всех переговоров. Подобные претензии часто сопровождались угрозами послов Речи Посполитой прервать мирные переговоры и продолжить военные действия.68

В царских грамотах, приходившим московским дипломатам в ходе переговоров, указывалось, что отдавать все города, захваченные московскими войсками в ходе Смоленской войны, нельзя. Количество городов, отдаваемых Речи Посполитой, должно было определяться как отказом польского короля Владислава IV от прав на московский престол, так и заключением мира или перемирия. В случае отказа Владислава IV от царского титула и заключения перемирия послы царя могли уступить больше городов, чем при заключении «вечного мира». Также московские послы должны были стараться сохранить за государством города Дорогобуж, Невель, Серпейск и Новгород-Северский. Передача Речи Посполитой городов, записанных за ВКЛ в договорах московских великих князей с Казимиром и Александром, не предусматривалась. Грамоты также предусматривали выплату за отказ от городов денег в размере от 20 до 100 000 рублей.69