Полная версия:

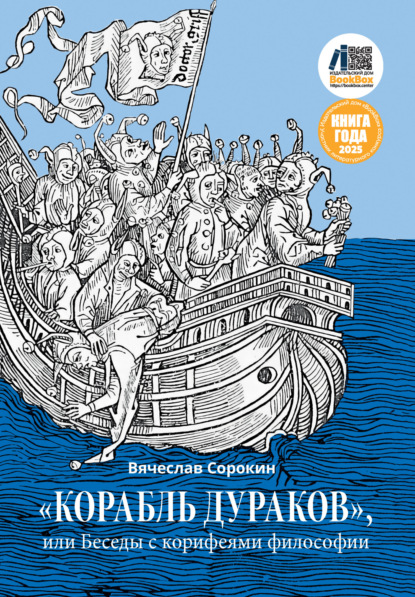

«Корабль дураков», или Беседы с корифеями философии

Все хотят быть счастливыми, но не готовы платить за счастье высокую цену. Но никто ещё не отменил извечный закон природы для всего живого: чем глубже страдание, тем прекраснее момент его прекращения. Но если определить счастье как прекращение страдания, таким определением будут оправданы все несчастья и беды человека. Человек должен желать себе в таком случае страданий ради возможности их прекращения. Но это верно, скажут нам, только для счастья, переживаемого интенсивно. Но есть и тихое, спокойное счастье, например – счастье наслаждения вечерней зарёй или лёгкими порывами ветерка. Но представим себе вечернюю зарю, длящуюся вечно, или порывы ветерка, никогда не прекращающиеся. То и другое не будет восприниматься чувствами. Чем миг счастья ощутимее, тем выше цена за него. Никогда не удастся человеку обмануть свою природу и быть счастливым, не платя за своё счастье высокую цену.

И ещё один важный момент нужно учитывать в желании счастья: есть запреты на счастье, действительные для всех народов и во все времена, – на такое счастье, которое даётся ценой несчастья других. Такие запреты – препятствия на пути к счастью, которые морально оправданны и неустранимы. Путь к счастью всегда тернист, тернии – едва ли не главное на нём. Устранив их, человек устранил бы и самый путь. Хитрость «достичь наибольшего возможного счастья наименьшей ценой» тут не сработает. Но если невозможно состояние продолжительного счастья для всех, как вообще возможно счастье для всех? Правильный ответ уже давно дан в пословице «каждый кузнец своего счастья». Только в той мере, в какой быть счастливым может каждый, может быть счастливо всё человечество. Как я телесно и духовно частица человечества, так моё счастье частица всеобщего счастья. Счастье всех достижимо через счастье одного, а не счастье каждого достижимо через счастье всех. Путь к всеобщему счастью лежит через счастье личное, «эгоистическое». Счастье каждого – это кирпичик в великом здании всеобщего счастья: изъяв один кирпич, мы повредим всё здание.

* * *Говоря упрощённо, есть два вида читателя: одни любят глубокое, другие развлекательное. Нередко оба эти вида совмещены в одном лице. Предлагаемые «Беседы» не выдержаны в академическом тоне, но и не являются собранием анекдотов. Поэтому автору трудно будет угодить обоим видам читателя. Что-то из того, что будет сказано, придётся не всем по душе, тем более что будут названы имена, одними читателями почитаемые, для других одиозные. Автор не может быть одновременно на стороне тех и других читателей, необходимым следствием чего будет несогласие с автором одних читателей и согласие других. Выхода из этой дилеммы нет. Для академического подхода зачастую важно не кто, а что, то есть явление. Но для подхода житейского – а он востребован в данном случае не меньше, чем академический, – важны конкретность изложения и детали, и тут без называния имён не обойтись. Но даже если бы это было возможно, автор предпочёл бы избрать неполиткорректный способ изложения, то есть с называнием имён, и в этом он не видит ущемления интересов читателя. Пусть автору послужит оправданием то обстоятельство, что речь в таких случаях идёт о тех, кто десятилетия стоял у рычагов идеологического пресса, успешно раздавившего в России не только свободную мысль, но всякую мысль вообще. Некоторые из нижеследующих текстов в разное время были опубликованы в философском журнале-альманахе «Парадигма». Бóльшая часть текстов предлагается вниманию читателя впервые.

Информация об авторе: см. статью Людмилы Климович «По ту сторону советской власти» в журнале «Неприкосновенный запас» (2009, № 5) по ссылке:

https://magazines.gorky.media/nz/2009/5/po-tustoronu-sovetskoj-vlasti-k-istorii-narodno-trudovogo-soyuza.html

Беседа первая[1]. Первое знакомство с корифеями

Мне было шестнадцать и тянуло к философии. В городской библиотеке я обнаружил целую полку классиков. Это тогда, больше шестидесяти лет назад, означало: Маркс, Энгельс, Ленин. Но к ним меня как раз не тянуло. «А что у вас есть ещё? Этих я уже читал», – соврал я. Своим вопросом я девушку озадачил. Она, видимо, не представляла себе, что могут быть ещё какие-то классики философии, кроме этих. Полка с этими стояла на самом виду. К ней никто никогда не подходил.

Пришлось взяться за них. Так я стал первым, кто стал подходить к этой полке. Мне удивлялись. Я стал достопримечательностью. «Капитал» был тёмен, а вот «Анти-Дюринг» и «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» были понятны и даже занимательны. Уже много лет спустя я понял, как мне тогда повезло. Не будь этой полки… А с чего начинать знакомство с философией, не так важно. Впрочем, одно золотое правило должно быть высечено над входом всех библиотек: не начинать его с «Капитала» Маркса и с немецкой классической философии. Сколько пытливых юношей, может быть, потенциально выдающихся мыслителей, навсегда прониклись отвращением к философии только потому, что первой открытой ими книгой были «Капитал» или «Наука логики» Гегеля! Но мне повезло: одним из первых моих наставников стал Энгельс, пишущий легко и понятно. И сразу ясно, что со многим не можешь согласиться, а это делает чтение ещё увлекательнее. Впрочем, уже до Энгельса были интересные знакомства: Спенсер, Вольтер, Руссо, Беркли. Беркли пришлось украсть. Он каким-то чудом оказался в библиотеке. Оставить его там было бы непростительным легкомыслием. Из всех перечисленных авторов Энгельс писал хуже всех. Это мне, шестнадцатилетнему, сразу бросилось в глаза.

Уйдя с головой в «Анти-Дюринг», дошёл я, наконец, до места, на котором застрял. Не понимаю – и объяснить мне некому. Как возможно, чтобы летящая стрела на самом деле покоилась, а Ахиллес не мог догнать черепаху? А ещё «быстроногий»! Интересна была уже сама непостижимость движения, но ещё интереснее было объяснение, которое давал Энгельс:

Движение само есть противоречие; уже простое механическое перемещение может осуществиться лишь в силу того, что тело в один и тот же момент времени находится в данном месте и одновременно – в другом, что оно находится в одном и том же месте и не находится в нем[2].

«Что за чушь?» – подумалось мне, и подумалось бы каждому. Быстро выяснилось, что это объяснение не Энгельса, а Гегеля, и что Ленин с ним согласен. Объяснение пришлось мне не по душе. Зато по душе пришлись слова Дюринга, вызвавшие ярость Энгельса:

Первое и важнейшее положение об основных логических свой ствах бытия касается исключения противоречия. Противоречивое представляет собой такую категорию, которая может относиться только к комбинации мыслей, но никак не к действительности. В вещах нет никаких противоречий, или, иными словами, противоречие, полагаемое реальным, само является верхом бессмыслицы…[3]

Казалось бы, всё верно и спорить не о чем. Но Энгельс, вместо того чтобы согласиться с Дюрингом, излил на него потоки ругани, что мне показалось странным и не понравилось. И вообще было чувство, что Дюринг умнее Энгельса. Позже с таким же чувством, что критикуемый умнее критика, я читал «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина: сплошь площадная брань в адрес выдающихся, неординарных мыслителей, очевидно превосходящих автора «Материализма и эмпириокритицизма» уровнем интеллекта. И это те самые два произведения, без которых не было бы «диалектического материализма», основы основ марксизма! Я попытался найти решение (!) для парадокса Зенона – не вышло. Зато обнаружил ошибку в рассуждении Гегеля и удивился: ошибка у всех на виду, а Энгельс и Ленин её не заметили. А потом начались годы учёбы в университете – увы, на филологическом факультете, – и я забыл про сделанное открытие. Вспомнил о нём уже на четвёртом курсе – уже и политэкономия, и диамат и истмат были позади, – написал статью и послал её в журнал «Вопросы философии». Статья представляла собой критический разбор аргументации Гегеля, а об Энгельсе и Ленине пришлось умолчать. Как они теперь будут выкручиваться, думал я. Что ответят? Ведь чёрным по белому доказано: Гегель не прав. А значит, и Энгельс с Лениным. Ответили мне вот что:

23 января 1964 г.

Уважаемый тов. Сорокин!

Возвращаем Вашу статью «К проблеме движения». Она не может быть опубликована в журнале по следующим причинам: Вы называете концепцию движения Гегеля абсурдной (стр. 2), «нелепым построением» (стр. 7). Между тем В. И. Ленин в «Философских тетрадях» оценивает гегелевскую концепцию движения несколько иначе. …Вы фактически выступаете против диалектического понимания движения. С этим связано Ваше предубеждение против закона противоречия (стр. 6–7). …Вопрос о том, как же происходит движение, остаётся Вами не рассмотренным. Вы сами пишете, что «на этот вопрос мы столь же мало можем ответить сегодня, сколь мало мог ответить на него тот, кто впервые задумался над ним» (стр. 5). Но здесь же критикуете диалектическое понимание движения, развитое, кстати, не только Гегелем, но и Ф. Энгельсом и В. И. Лениным.

Рукопись возвращаем.

С уважением (И. В. Блауберг)Ответственный секретарьВот так они «выкрутились». Но это ещё не всё: спустя шесть месяцев в «Вопросах философии» (№ 7) появилась апологетическая статья С. П. Дуделя о концепции движения Гегеля и, стало быть, Энгельса и Ленина. То есть Блауберг, зная, что существует опровержение этой концепции, с лёгкой душой отдал десять страниц журнала под демагогию. Это было моё первое знакомство с корифеями отечественной философии и нравами, царящими на отечественном философском Олимпе.

Мой аргумент против «диалектического понимания движения» был прост: вещь движется не только в пространстве, но и во времени, перемещаясь из одного момента времени в другой. И если при своём движении в пространстве она, как полагает Гегель, никогда не занимает то же место, но одновременно находится и не находится в данном месте, нужно признать, что она и при своём движении во времени никогда не находится в том же моменте времени. Но в таком случае абсурдно считать, что вещь в тот же момент времени и находится, и не находится в данном месте пространства: само понятие «данный момент времени» оказывается по отношению к движущейся вещи абсурдным, поскольку движущаяся во времени вещь – согласно логике Гегеля – не может находиться в одном моменте времени.

Только годы спустя мне стало ясно, что «диалектическое понимание движения» составляет самую сердцевину той системы непроглядных хитросплетений мысли, которая была возведена вокруг логических понятий Гегеля отечественными марксистами под названием диалектическая логика. Диалектическая логика хороша тем, что можно утверждать едва ли не всё что угодно. Критерии и каноны расплывчаты, и не в чем тебя, как автора, упрекнуть. Аристотелевскую логику марксисты объявили «низшей ступенью» новой, высшей, диалектической логики. И сколько же было сломано копий вокруг этого понятия! В марксизме, как в христианстве, есть положения, которые выше разумения. Поневоле проникаешься к ним пиететом, а заодно и к тем, кто в этом разбирается. Лишь позже открываешь: в этом не разбирается никто.

Центральное понятие «диалектической логики» – диалектическое противоречие. Это то самое таинственное противоречие, когда ты, сказав, что корова одновременно мычит и не мычит, можешь оказаться прав! Особенно преуспел в изыскании доказательств в пользу возможности диалектического противоречия Э. Ильенков; но не остались в стороне и Л. Митрохин, Т. Ойзерман, В. Лекторский, М. Розенталь, П. Копнин, Б. Кедров и прочие. Воистину идеализм Гегеля был для отечественных корифеев неиссякаемым источником вполне осязаемого материального благополучия!

Ильенков ссылался в своих изысканиях на Гегеля, Энгельса и Ленина. Но на Гегеля ссылаться бессмысленно, потому что о диалектических противоречиях он хотя и говорит много, во всей «Логике» есть только один конкретный пример такого рода противоречий. Знаменитый маэстро указывает… на движение как на пример диалектического противоречия. Замечательно, что один из тогдашних корифеев, печально известный проф. Э. Кольман, доносчик и интриган, позволил себе (по тем временам неслыханная дерзость!) усомниться в истинности гегелевской концепции и даже вступил в спор (!) с Энгельсом. В защиту чести последнего выступила дружина правоверных марксистов – Ильенков, Лекторский и прочие (см. «Вопросы философии», 1958, № 12). Атака Кольмана на основоположника была отбита. Отныне для всех граждан СССР должно было не подлежать сомнению, что корова, когда она мычит, одновременно не мычит.

* * *В 1965 году в судьбе пишущего эти строки произошёл перелом, позволивший ему заняться изучением философии в таких условиях, о каких не смел мечтать ни один из отечественных «корифеев», не говоря уже о моих сверстниках, от которых меня теперь отделяло пространство в две тысячи километров. Вместо полки с Марксом, Энгельсом и Лениным в моём распоряжении оказалось сколько угодно полок, на которых Маркс, Энгельс и Ленин выглядели скромно по соседству с иными классиками и занимали – особенно двое последних – то место, какое им и положено было занимать соответственно уровню их философского дарования. Я не преминул извлечь для себя пользу из своего нового положения и в течение нескольких лет усердно штудировал авторов, доступа к которым в это время были лишены в СССР не только мои сверстники, но и «корифеи». Статья о движении была восстановлена по памяти и передана в журнал «Грани», издававшийся во Франкфурте-на-Майне. В 1966 году она была опубликована в номере 61 этого журнала с послесловием ученика Н. Лосского Сергея Левицкого, жившего тогда в США. Статья несёт на себе печать времени, а также возраста. Привожу ниже те отрывки, где вскрывается ошибка Гегеля и тем самым выбивается краеугольный камень из фундамента, на котором отечественные марксисты десятилетия возводили здание «диалектической логики».

…Опровергнуть гегелевскую концепцию кажется на первый взгляд делом нелёгким, но не потому, что она сложна, а как раз потому, что она удивительно проста: простые построения опровергать труднее, чем сложные. …Когда говорят о движении, имеют в виду обычно лишь движение в пространстве – движение пешехода мимо здания, автомобиля по шоссе… и совершенно упускают из виду, что вещь движется и во времени. …Всякое движущееся тело движется, с одной стороны, в пространстве, перемещаясь из одного места в другое, в третье и т. д.; с другой стороны, во времени, перемещаясь из одного момента времени в другой, в третий и т. д. …Это позволяет создать апорию, касающуюся движения во времени, в дополнение к апориям Зенона, относящимся к пространству: «Человек никогда не состарится». В самом деле, если человеку, напр., 30 лет, ему недостает 40 лет, чтобы достичь преклонного возраста. Но, прежде чем прожить сорок лет, он должен прожить половину этого времени – 20 лет; прежде чем прожить 20 лет, он должен прожить 10 лет и так далее. Мы никогда не получим отрезка времени, который невозможно было бы делить дальше. Коль скоро 40 лет представляют собой бесконечное количество отрезков времени различной длительности, наш тридцатилетний человек никогда не будет в состоянии прожить эти сорок лет и, следовательно, никогда не состарится.

Посмотрим теперь, что сам Гегель думает о движении во времени. «Нечто движется не потому, что оно в одном «теперь» находится здесь, в другом «теперь» – там, но потому, что оно в одном и том же «теперь» (выделено нами. – В. С.) находится и здесь и не здесь…» Итак, не признавая за вещью, движущейся в пространстве, способности находиться в одном и том же «здесь», Гегель признаёт за вещью, движущейся во времени, способность находиться в одном и том же «теперь»; не признавая за вещью, движущейся в одной идеальной среде, находиться в одном и том же месте этой среды, он признаёт за вещью, движущейся в другой идеальной среде, способность находиться в одном и том же месте этой среды. Удивительная логика![4]

И вот эта-то «удивительная логика» послужила исходным пунктом и основанием предпринимавшихся в СССР в течение почти семидесяти лет попыток создания «высшей формы логики – диалектической». Попытки эти, как и следовало ожидать, закончились провалом, что ещё до сих пор не вполне осознано. К слову сказать, в западной философии такие попытки никогда не предпринимались.

Беседа вторая[5]. Второе знакомство с корифеями

Не знаю, можно ли причислить профессора Михаила Сергеевича Восленского к «корифеям». По образованию он был историк, не философ. Но марксизм в его официальном варианте знал хорошо (сам его преподавал) и принадлежал к истеблишменту. Ему были положены соответствующие привилегии, и был он выездным. Так что всё же он был скорее корифеем, чем не корифеем. Судьба свела меня с ним в 1967 году, два года спустя после моего несколько ошеломительного для меня самого переселения в Швецию. В Швеции и произошло моё знакомство с Восленским. Впрочем, не в буквальном смысле – просто я стал свидетелем одного забавного эпизода в его жизни. Об этом эпизоде не знает сегодня больше никто. Восленский умер, и умер второй свидетель этого эпизода – Ю. Чикарлеев.

1967 год. Швеция. Пагуошская конференция. Это значит: собираются учёные со всего мира и беседуют о мире во всём мире. Какой-то толк от таких бесед, надо полагать, был. Но только не для мира во всём мире. В любом случае толк был для тех наших учёных, которым таким образом удавалось побывать за границей. Так они получали возможность узнать, что такое капитализм на самом деле. И толк был для НТС: на такие конференции старались посылать своих людей. В 1967 были посланы мы с Юрием Чикарлеевым, который заслуженно имел славу лучшего распространителя «антисоветской литературы». Под рубрику «антисоветчик» тогда могли попасть и Платон, и Блаженный Августин, не говоря уже о Шопенгауэре и Ницше: они просто были зачислены в «фашисты». Советскими философами были все тогдашние философы страны, со всеми их различиями, хотя какие уж там различия! Антисоветскими были все прочие, кроме Гегеля, Фейербаха, философа-рабочего Дицгена и, понятно, Маркса и Энгельса. Философом был объявлен также Ульянов Владимир – великим.

Мы с Чикарлеевым поехали. В стареньком-престареньком «Фольксвагене». Чикарлеев всю дорогу опасался, что он сломается. И, конечно же, он сломался. Он регулярно у него ломался, а новую машину ему покупать не хотели. Экономили в НТС на всём. Сотрудники выживали за счёт зарплат жён, работавших на немецких предприятиях. Там зарплаты были немецкие, в НТС же они соответствовали прожиточному минимуму. Кто не был женат, едва сводил концы с концами. К такой категории принадлежал и Чикарлеев, но, в отличие от других, ему была положена машина, поскольку он был оперативным работником. Вот она-то и сломалась по дороге из Германии в Швецию. Пришлось чинить машину в чужой стране, без знания языка. Объяснялись на пальцах. Но мы всё же доехали. И уже на следующий день я увидел корифеев, причём настоящих – учёных, в том числе самого Капицу, того самого, который будто бы сказал Берии: «Когда ты разговариваешь с физиками, ты должен стоять по стойке смирно!»[6]

Вечером ко мне в комнату ворвался Чикарлеев. Он был из тех, о ком говорят: «у него недержание речи». В данном случае для недержания речи были основания. Среди других книг мы привезли несколько свежих номеров журнала «Грани» с главой из «Семи дней творения» Владимира Максимова. Глава называлась «Дворник Лашков». В «Посеве», отмечая большой талант автора, гадали и спорили: кто он? Максимов поставил условие: напечатать главу анонимно. Человеком, получившим от Чикарлеева первый экземпляр журнала, стал… Капица! Это не укрылось от внимательного взгляда Восленского, который, как выяснилось, был назначен главным смотрящим в делегации. Он был по своим убеждениям, как и было положено ему с его привилегиями, марксист, а по положению – высокопоставленный партийный работник, то есть как нельзя лучше подходил для роли смотрящего в данном случае. Обычно для таких целей выбирали людей помельче, но очень уж серьёзным был состав группы: академик Миллионщиков, академик Арцимович, ещё какие-то академики, всё физики да физики, из философов не было, насколько помню, ни одного. Академики приехали с жёнами и свободное время использовали для походов по магазинам, где мы с книгами уже поджидали их. Мы шутили: уж не из-за нас ли они так любят заходить в магазины?

Юрий с восторгом поведал мне подробности случившегося: по его словам, Восленский, на глазах у которого состоялся акт передачи советскому человеку неизвестным лицом подозрительного предмета, вмешался. Конечно, он видел, что это журнал – поэтому и вмешался. Если бы это была атомная бомба, он бы, может быть, сделал вид, что ничего не произошло. Но ему очень хотелось прочитать тот журнал самому. Он протянул руку к журналу, который Капица держал не пряча, но для человека, который был в состоянии поставить на место самого Берию, тем более не составляло труда поставить на место партийного чиновника, даже такого ранга. «Нет уж, – сказал Капица, отводя руку с журналом за спину, – это вы оставьте мне».

Так Капица стал первым советским человеком, прочитавшим «Дворника Лашкова» в напечатанном виде. А теперь угадайте, кто стал вторым… Правильно, Восленский. Он два дня не отходил от Юрия, выпрашивая и для себя экземпляр, а тот отговаривался: почта, мол, не пришла из Германии; или: в машине-де забыл журнал. На самом деле журнал лежал в его сумке. «Пусть они за нами бегают, а не мы за ними», – пояснил он мне. Под «они» он понимал тех, кто был однозначно по ту сторону баррикад. Такая ситуация его развлекала и радовала. Он не знал ещё тогда, что Восленский не был по ту сторону баррикад. Наконец Юрий сказал мне: «Стой здесь и смотри. Сейчас он придёт». Восленский, точно, пришёл, получил журнал и, положив его в пластиковый пакет и оглядываясь, заспешил в свой номер. В тот день я больше не видел его.

Он ещё много раз подходил к Юрию. Расспрашивал об НТС, о Германии. Держался исключительно корректно. Больше всего польстило Юрию, что он сразу признал в нём русского. «Вы на Западе уже больше двадцати лет, а по вашему виду и поведению этого никак не скажешь. Остались русским. Вот и галстук у вас криво повязан». Сам Восленский был одет с иголочки, и с галстуком у него было всё в порядке.

Выделить за границей в толпе «своего» не составляло труда. Мы этим пользовались. Не обязательно было заходить в магазины, можно было ходить перед магазинами. Не было случая, чтобы мы не узнали «своих». Случались и курьёзы, как и в тот наш приезд. Вдруг увидели – идёт «наш». У Юрия рука рефлексивно потянулась к сумке с книгами. Но что-то мешало нам подойти к «нашему» и заговорить. Он шёл один, то есть не соблюдена была первая заповедь для выезжающих за границу: оставаться при группе. И одет был как швед. Мы долго шли за ним, гадая, наш он или не наш, пока он не разрешил наши сомнения следующим образом: он высморкался путём приложения к правой ноздре указательного пальца правой руки, а затем к левой – указательного пальца левой руки. «Наш!» – разом воскликнули мы. И не ошиблись. «Здравствуйте!» – «Здравствуйте!!» Его удивление было неописуемо: «Как вы узнали, что я русский?» – «Да своего сразу видно!» – «А я ведь в Швеции уже тридцать лет!»

Во мне тоже как-то – в Сингапуре! – признали «своего». Улицы там в торговом квартале кишели нашими моряками. Находившись с тяжёлой сумкой, в которой к тому времени уже лежала и книга Восленского «Номенклатура», прислонился я к стене. Прямо передо мной вырос «наш». Увидев меня, заулыбался. «Чего улыбаешься?» – «Да своего сразу видно!» – «Я не из ваших, я из Франкфурта. Из «Посева»». Улыбка тут же исчезла с его лица. Но два экземпляра «Посева» он взял. И, спрятав их за пазуху и оглядываясь, заспешил к кораблю.

…Второй раз я увидел Михаила Сергеевича Восленского лет двенадцать спустя во Франкфурте-на-Майне, где он, к тому времени получивший политическое убежище в Западной Германии, выступал с основным докладом на конференции журнала «Посев». Собрался весь цвет НТС. Доклад Восленского был очень профессионален, за что докладчик был вознаграждён продолжительными аплодисментами. Доклад не оставлял сомнений в том, что коммунизм в России рухнет через десять-пятнадцать лет. Он рухнул через десять лет.

И в заключение небольшая сценка. Сингапур. Я договорился с тремя моряками с корабля о встрече в выходной день. Все трое были из Владивостока и хорошо знали друг друга. Они пришли. Пригласил их в небольшой ресторан, заказали жареных цыплят и пиво. Я выложил на стол всё, что было в сумке, в том числе «Архипелаг Гулаг», «Размышления…» академика Сахарова и «Номенклатуру» Восленского. По какому-то поводу отлучился на пару минут. Вернулся, увидел их – и расчувствовался. Ребята, давно уже не видевшие пива и жареных цыплят, сидели, впившись глазами один – в трактат Сахарова, другой – в «Архипелаг Гулаг», третий – в «Номенклатуру». Вокруг ели и пили, а они были заняты делом для них гораздо более важным – знакомством с правдивым словом. Цыплята стыли, пиво стояло нетронутое. Я не стал им мешать: сидел рядом и молчал, пока они удовлетворяли свой духовный голод. Один из них потом написал мне, письмо пришло в «Посев». Оно у меня сохранилось. Он писал, что и «Размышления…» Сахарова, и «Архипелаг Гулаг» потрясли его, но ни одна из этих книг так не открыла ему глаза, как «Номенклатура», и просил, чтобы я помог ему бежать и как-то устроиться на Западе. Я не знал, что ему ответить, – и не ответил.