Полная версия:

Книга о музыке

А вот Винченцо Галилей, ученик знаменитого теоретика музыки Джозеффо Царлино, разочаровавшийся в учителе, играл на лютне, сочинял мадригалы, исследовал и описывал законы музыкального строя и акустики, составлял манифесты, а также стал отцом не только Галилео Галилея, но и теории нового жанра dramma per musica (“драма через музыку”) на основе древнегреческой трагедии – в Новое время из него вырос жанр оперы.

Галилей утверждал, что музыка, соответствующая движениям души и рассказывающая о человеке, должна в точности следовать движению слова и быть исключительно одноголосной и мелодекламационной (повторяющей контуры речи) – только так можно расслышать и передать его смысл. Драмы и фаволы (сказки) на музыке на сюжеты из античной мифологии стали предшественниками опер. А пока авторами новых музыкальных драм было принято считать поэтов (среди них Оттавио Ринуччини, в числе прочего – автора первой фаволы “Дафна”, музыка которой не сохранилась, и драмы “Эвридика”, от которой остались фрагменты), хотя на практике авторская группа представляла собой целый коллектив разных специалистов, причем многие из них не только сочиняли, но и участвовали в представлении.

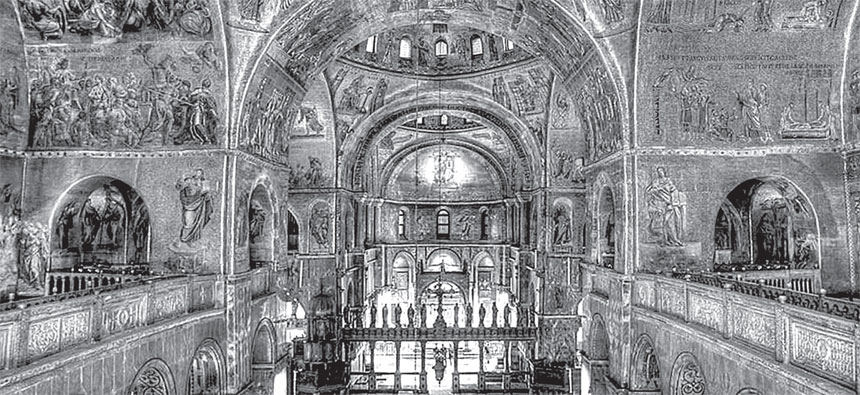

Что до венецианской многохорной музыки – это был редкий пример целого стиля, почти полностью обязанного своим существованием конкретной архитектурной постройке: хоры в Сан-Марко располагаются двумя рядами на значительном отдалении друг от друга, из-за чего певчие на хорах не могут звучать синхронно – слишком велика задержка, с которой звук достигает противоположной стены храма.

Интерьер собора Сан-Марко.

Но связи между музыкой и архитектурой прослеживаются не только в Венеции. В композиции мотета “Nuper Rosarum Flores” Гийома Дюфаи по случаю освящения купола флорентийского собора Санта-Мария-дель-Фьоре спрятан тонкий архитектурный намек: четыре части заметно разнятся по длине – их соотношение можно описать формулой 6:4:2:3. И это – не что иное, как пропорции иерусалимского Храма Соломона: 60 локтей – общая длина, 40 – длина нефа, 20 – ширина, 30 – высота. Числам, использованным в мотете, приписывалось и символическое значение: Беда Достопочтенный, к примеру, утверждал, что “шесть” означает совершенство работы, а “два” – любовь и близость Господа. Его проповедь “На освящение церкви” (список с которой хранится как раз в библиотеке Санта-Мария-дель-Фьоре) начинается с упоминания зимы как метафоры долгих гонений на ранних христиан. Похоже, утверждая в первых строках мотета, что “суровая зима прошла”, Дюфаи имел в виду именно это – а вовсе не климатические обстоятельства Флоренции в 1436 году.

Эпоха мадригала: Римские каникулы

Если Гийом Дюфаи в Италии, можно сказать, пошел по церковной линии – он был принят в папскую певческую капеллу, то нидерландские полифонисты следующих поколений, включая Жоскена, приезжали в итальянские города по приглашению светских властителей, многие из которых авторитетом превосходили римских пап.

Папство переживало нелегкие времена – на репутации святого престола дурно сказывался раскол начала XV века, когда в Риме, Авиньоне и Пизе было выбрано сразу три разных папы, каждый из которых считал себя единственно легитимным, а собор в Констанце, созванный ради примирения сторон, не нашел ничего лучше, как провозгласить антипапами всех троих и избрать четвертого. Легче не стало и после того, как раскол с трудом удалось преодолеть: в том, что касалось благочестия, не многим папам Возрождения удавалось быть примерами для подражания. Отдельно отличился папа Александр VI, в миру Родриго Борджиа, приживший с десяток детей от разных женщин, включая – по слухам – собственную старшую дочь.

Секулярные предпочтения музыки позднего итальянского Ренессанса тем отчетливей и ярче, чем острее репутационный кризис церкви.

Северных музыкантов в Италии ждали щедрые гонорары герцогов и князей (Медичи, д’Эсте, Сфорца, Гонзага), особенная чуткость по отношению к связи музыки, слова и театра (церковных мистерий, площадных и придворных жанров) и специфическая свобода взаимодействия богослужебных и лирических, аристократических и фольклорных традиций в преимущественно светском искусстве.

Считается, что подобно Данстейблу, заимствовавшему из английской народной музыки неканонические терции, Жоскен Депре подслушал впечатляющие диссонансы в итальянских фроттолах.

Скеджа (Джованни ди Сер Джованни). Свадебный сундук “Cassone adimari”, деталь. 1443–1459.

Легкомысленные трех- или четырехголосные песни в куплетной форме с мелодией в верхнем голосе (супротив привычного в церковной полифонии cantus firmus в среднем) играли роль легкой музыки рубежа XV–XVI веков. При дворе Франческо II Гонзага в Мантуе, к примеру, жил Маркетто Кара, в обязанности которого входило радовать гостей запоминающимися фроттолами. Кара пел один под лютневый аккомпанемент, и так же предлагалось поступать остальным – в 1509 и 1511 годах издатель Оттавиано Петруччи выпустил два сборника фроттол в переложении для голоса и лютни.

Фроттолы, так же как их южный, неаполитанский аналог, фривольные вилланеллы с выраженным танцевальным ритмом, не регулировались каноном. А их диссонансная свобода точно следовала ритмическому рисунку и поэтическому слову. В конечном счете именно поэтическая логика сформировала центральный жанр светской музыки Возрождения – мадригал.

Мадригалисты: с живыми – на живом языке

Новая итальянская поэзия, связанная с именами Пьетро Бембо и его последователей, никак бы не вместилась в скромные рамки фроттол и вилланелл. В трактате “Рассуждения в прозе о народном языке” Бембо описывает особые приметы новой литературы: приоритет итальянского языка над латынью и эстетических категорий над всеми прочими. Поэт, по Бембо, становится как бы немного музыкантом: он должен (именно должен – теории Бембо в лучших традициях Высокого Возрождения свойственна строгая модальность) обращать внимание не только на содержание произведений, но и на suono, то есть звучание:

Звучание есть то созвучие и та гармония, которые в прозе рождаются из слаженности слов, а в поэзии, кроме того, и из сложенности рифм. Поскольку созвучие, которое рождается из слаженности многих слов, источником своим имеет каждое отдельное слово, а каждое отдельное слово приобретает качество и форму сообразно находящимся в нем буквам, необходимо знать, какой звук дает нам каждая из этих букв – будь то по отдельности или вместе[75].

Каждая строчка поэтического текста, по Бембо, должна быть сконструирована, исходя из фонетических и эстетических особенностей слов, и здесь примером был Петрарка, много раз переписывавший сочинения в поисках идеала. Музыкальным аналогом и спутником новой поэзии мог быть только по-новому изысканный, рафинированный жанр. Никакой латыни, только родная речь; никакого строгого канона – полная свобода выразительных средств: мадригал в этом сродни фроттоле. С другой стороны, изощренная полифония, возвышенная поэзия вместо бытовой, фактическое отсутствие реприз (повторений, возвращений материала как в куплетной форме) – черты “высокой” традиции. Петрарка, на которого ссылается Бембо, стал излюбленным поэтом композиторов-мадригалистов: его стихи положил на музыку, например, Бернардо Пизано, чей нотный сборник 1520 года считается самым ранним из сохранившихся светских, “сольных” изданий (опубликован Петруччи).

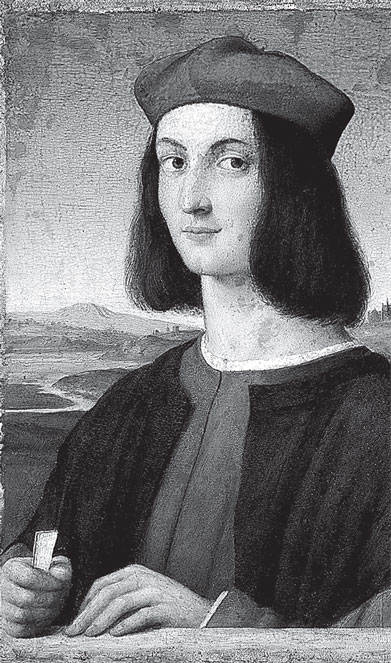

Рафаэль. Портрет Пьетро Бембо. Ок. 1504.

Синхронизация поэтической и музыкальной экспрессии – то откровенная, то сглаженная, – которая у полифонистов возникает всегда по особому случаю, для мадригала становится правилом – мелодический рисунок детально реагирует на курватуры поэтического текста, откликается на все его эмоциональные вызовы: улыбка иллюстрируется каскадом коротких нот, тяжелый вздох – понижением на тон или полтона. Особые приемы реагирования в мадригальной музыке назвали мадригализмами. Со временем они вошли в привычку и проникли и в другие музыкальные формы, но первоначально мадригализмы лишний раз свидетельствовали об эксперименталистских, поисковых основаниях всей мадригальной затеи.

Джезуальдо, или Некуртуазный маньеризм

Композиторы-мадригалисты экспериментировали с количеством голосов (от двух до восьми, но чаще четыре или пять), с формой изложения (a cappella или с инструментальным сопровождением) и, наконец, с самим звучанием: мадригал узаконил авангардистские по тем временам хроматические полутоновые последовательности и диссонансные созвучия[76].

Новейший светский музыкальный жанр стал игровой площадкой и полем музыкальных инноваций, а визионерские опыты знаменитого итальянца Карло Джезуальдо ди Веноза вошли в историю как самые смелые из них.

Многие современники Джезуальдо теперь известны лишь специалистам, но его имя не только при жизни, но и, например, в XX веке склонялось на все лады: Альфред Шнитке посвятил ему оперу, Стравинский – мадригальную симфонию “Монументум”, Хулио Кортасар использовал сложную структуру одного из мадригалов в рассказе “Клон”, Вернер Херцог снял о нем фильм “Смерть на пять голосов”, Бернардо Бертолуччи намеревался снять фильм “Ад и рай” (замысел остался нереализованным).

Во многом пристальное внимание в веках связано с биографией Джезуальдо, годной для романтической мифологизации, – в 1590 году Джезуальдо застал жену Марию д’Авалос с герцогом Андрии и собственноручно убил обоих. Венецианский посол в Неаполе сообщал леденящие душу подробности: “Названный герцог Андрии был окровавлен и покрыт многочисленными колотыми ранами, следующим образом: ранение от аркебузы на левой руке прошло сквозь его локоть и даже прошло через грудь; рукав на его рубашке опален; следы различных ран от острого стального оружия отмечаются на груди, руках, голове и лице; еще одно ранение от аркебузы – на виске и над его глазом, где было большое кровоизлияние”[77]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Разновидность скрипки с металлическим раструбом: с виду похожа на причудливый гибрид скрипки и трубы. Была изобретена в 1899 г. инженером Иоганном (Джоном) Штрохом.

2

См. подробнее: Людмила Лбова, Дарья Кожевникова. Формы знакового поведения в палеолите: музыкальная деятельность и фоноинструменты. Новосибирск, 2016.

3

Самые ранние из сохранившихся клинописных табличек вавилонского происхождения найдены на территории Сирии и датируются приблизительно 1200–1250 гг. до н. э.

4

Федерико Гарсиа Лорка. Канте хондо // Избранные произведения в 2 томах. Пер. А. Грибанова. Т. 1. Стихи. Театр. Проза. М., 1976.

5

С оглядкой на эту традицию, очень большую в русском фольклоре, написана в числе прочего колыбельная Гвидону в опере Римского-Корсакова “Сказка о царе Салтане”, но Римский уже вкладывает ее в уста “злой” героини – бабы Бабарихи, тогда как в аутентичных версиях “смертные колыбельные” не подразумевают дурных намерений.

6

Иосиф Флавий. Иудейская война. Пер. Я. Чертка.

7

Музыканты римских легионов – тубицены, корницены, букцинаторы и др. – все были принципалами, т. е. в младшем офицерском звании.

8

Джеймс Джордж Фрэзер. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. Т. 1. Пер. М. Рыклина.

9

Сравнительно-этнографический метод основывается на гипотезе, что образ жизни алтайских племен XIX века или сельских жителей Сьерра-Леоне мало изменился с эпохи неолита; это позволяет антропологам конструировать обычаи исчезнувших цивилизаций на основании традиций их нынешних “родственников”.

10

Джеймс Джордж Фрэзер. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. Т. 1.

11

Мирча Элиаде. История веры и религиозных идей. Т. 1.

12

Там же.

13

Николай Кун. Легенды и мифы Древней Греции. М., 2017.

14

Гомер. Одиссея. Пер. В. Вересаева.

15

Страбон. География. Книга X. Пер. Г. Стратановского.

16

Кифара – струнный щипковый инструмент, разновидность лиры. Певца, аккомпанирующего себе на кифаре, называли кифаред.

17

Авлос – духовой музыкальный инструмент с одинарной или двойной тростью.

18

В оригинале формула имеет значение, обратное привычному, отнюдь не гарантирует духовного здоровья богатырю и звучит так: “Orandúm (e)st ut sít mens sán(a) in corpore sano”. В переводе Д. Недовича – Ф. Петровского: “Надо молить, чтобы ум был здравым в теле здоровом”. Ювенал, Сатира Х.

19

Геродот. История в 9 книгах. Пер. Г. Стратановского.

20

Ю. Холопов, Л. Кириллина, Т. Кюрегян, Г. Лыжов, Р. Поспелова, В. Ценова. Музыкально-теоретические системы. Учебник для историко-теоретических и композиторских факультетов музыкальных вузов. М., 2006.

21

Цит. по: Алексей Лосев. История античной эстетики. Т. III.

22

Современную интерпретацию “Государства” Платона см. в одноименном музыкальном сочинении голландского социалиста и композитора-постминималиста Луи Андриессена.

23

Аристотель. Метафизика. Пер. П. Первова и В. Розанова.

24

Гесиод. Теогония. Пер. В. Вересаева.

25

Аристофан. Лягушки. Пер. А. Пиотровского. В 1745 г. в Париже о “Лягушках” напомнил Ж.-Ф. Рамо в придворном представлении – опере-балете “Платея, или Ревнивая Юнона”.

26

Лукиан Самосатский. Как следует писать историю. Пер. С. Толстой.

27

Музыкальная культура древнего мира. Л., 1937.

28

Боэций. Наставление к музыке. Цит. по: Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения. М., 1966.

29

Фригия – историческая местность, область на территории современной Турции.

30

Аниций Манлий Торкват Северин Боэций – философ, богослов, государственный деятель, математик, теоретик музыки, живший в Риме в начале VI в. Переводчик и толкователь трудов древнегреческих и древнеримских философов, в том числе Аристотеля, Цицерона. По обвинению в заговоре против власти и святотатстве осужден и казнен.

31

Боэций. Наставление к музыке. Пер. В. Зубова.

32

Услышать эпитафию Сейкила можно, например, в альбоме “Musique De La Grèce Antique” Грегорио Паниагуа и ансамбля Atrium Musicæ De Madrid (Harmonia Mundi, впервые издан в 1979 г.).

33

Аристотель. Политика. Пер. С. Жебелева.

34

Тит Ливий. История Рима от основания города. Пер. Н. Брагинской.

35

Евгений Герцман. Музыка Древней Греции и Рима. СПб., 1995.

36

Сейчас Оксиринхский гимн можно услышать, например, в исполнении ансамбля Atrium Musicae de Madrid и Грегорио Паниагуа на той же пластинке, что и эпитафию Сейкила, – первое издание альбома “Musique De La Grèce Antique” вышло на лейбле Harmonia Mundi в 1979 г., с тех пор запись неоднократно переиздавалась.

37

Василий Великий. Толкование на пророка Исайю, V, к ст. XII. Цит. по: Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения. М., 1966.

38

Блаженный Августин. Исповедь. Книга X. Там же.

39

Цит. по: Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения.

40

Климент Александрийский. Педагог. II, 4. Там же.

41

Амвросий Медиоланский. Гексамерон.

42

Цит. по: Прот. Василий Металлов. Богослужебное пение русской церкви в период домонгольский. Печатня А. И. Снегиревой, 1912.

43

Мы не знаем деталей его биографии, однако само имя уже является говорящим: уменьшительная форма Perotinus аналогична русскому “Петенька” и, видимо, свидетельствует о любви коллег к нему; эпитет magnus – величайший, – появляющийся в теоретических музыкальных трактатах после его смерти, говорит также об уважении потомков. Наконец, слово “магистр” – так его именуют авторы тех же трактатов – предполагает, что у Перотина была ученая степень и право преподавать.

44

Полулегендарный музыкант, именем которого достоверно не атрибутировано ни единой композиции и которому приписывалось создание Magnus liber organi de gradali et antifonario – Великой книги органумов на мотивы градуала и антифонария (огромного сборника церковной музыки XII–XIII веков), упоминания о чем также встречаются в трактатах того времени.

45

2 Пет. 3:8.

46

Гокет – музыкальный прием, вокальная форма и техника распределения мелодии между разными голосами, так что она становится прерывистой, “заикающейся”. Был популярен до XV века и потом реанимирован как жанр и пуантилистическая техника в ХХ веке – например, в серийной музыке.

47

Дискантирование – “разнопение”, добавление второго голоса выше основной мелодии церковного напева, импровизирование, украшение хоральной мелодии.

48

Цит. по: Римма Поспелова. Западная нотация XI–XIV веков. Основные реформы (на материале трактатов). М., 2003.

49

Чтобы в полный голос / Смогли воспеть рабы / Твоих деяний чудеса, / Сними грех с [их] уст (лат.).

50

Гвидо Аретинский. Послание о незнакомом пении. Пер. с лат. // Сергей Лебедев, Римма Поспелова. Musica Latina. Латинские тексты в музыке и музыкальной науке: хрестоматия. СПб., 2000.

51

Подробнее см.: Гирфанова М. Мензуральная система музыкальной ритмики, опыт идентификации // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 3.

52

Цит. по: Владимир Мартынов. Конец времени композиторов. М., 2002.

53

Цит. по: М. Гаспаров. Поэзия вагантов // Памятники средневековой латинской литературы X–XII веков. М., 1972.

54

Неизвестный автор. Пер. Л. Гинзбурга // Памятники средневековой латинской литературы X–XII веков. М., 1972.

55

Цит. по: А. Веселовский. Разыскания в области русского духовного стиха // Сборник Отделения русского языка и словесности императорской Академии наук. 1883. Т. XXXII. № 4.

56

Гийом де Лоррис, Жан де Мен. Роман о Розе. Пер. И. Смирновой.

57

В Средние века и эпоху Возрождения словом “тенор” называли тот голос в полифонической фактуре, в котором проводился основной напев (как правило, общеизвестный и обычно – крупными длительностями, то есть очень медленно, так что напев тонул в движении остальных голосов). Это связано с этимологией слова: на латыни tenere означает “держать” – тенор был фундаментом многоголосной конструкции.

58

Рондо́ – песенная форма эпохи Возрождения; не путать с инструментальным жанром ро́ндо эпохи классицизма.

59

Цит. по: Сергей Лебедев. Super Omnes Speciosa. Латинская поэзия в музыке Гильома де Машо // Музыкальный интернет-журнал “Израиль – XXI век”. 2007. № 5.

60

Татьяна Чередниченко. Музыка в истории культуры. М., 1994. Вып. 2.

61

Франко-фламандская, позже называемая нидерландской полифоническая школа сформировалась на территории Фландрии, вскоре распространила свое влияние на всю Европу от Бургундии до Италии и Германии и объединяет композиторов разных поколений. К первому принадлежат Жиль Беншуа и Гийом Дюфаи, к последующим – Иоганнес Окегем, Якоб Обрехт, Жоскен Депре, Адриан Вилларт, Орландо Лассо и др.

62

Пико делла Мирандола, Джованни. Речь о достоинстве человека. Пер. Л. Брагиной // История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Т. 1.

63

На различении консонансов (воспринимаемых как устойчивые) и диссонансов (воспринимаемых как неустойчивые) будет строиться музыкальный язык вплоть до XX века.

64

Лауды – нелитургические религиозные песнопения.

65

Цит. по: Kate van Orden. Music, Authorship, and the Book in the First Century of Print. Berkeley, 2013.

66

Цит. по: Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения.

67

По информации Фонда Адриана Вилларта, www.adriaenwillaert.be.

68

Йохан Хейзинга. Осень Средневековья. Пер. Д. Сильвестрова.

69

Небольшой, “комнатный”, не стационарный орган с одной клавиатурой.

70

Если лицо бледно, то причиной тому любовь, это главная причина; и столь горька мне любовь, что в море (фр.).

71

Джозеффо Царлино. Установление гармонии (1558). Цит. по: Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения.

72

Генрих Глареан. Двенадцатиструнник. Там же.

73

Цит. по: Стюарт Исакофф. Музыкальный строй. М., 2016.

74

Антифонное пение, по преданию, использовалось в Иерусалимском храме и в древнегреческой драме и оттуда перешло в христианский церковный обиход. Легенда гласит, что антифоны ввел в литургическую практику святой Иоанн Златоуст.

75

Пьетро Бембо. Рассуждения в прозе о народном языке. Пер. М. Андреева // Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980.

76

В диатоническом звукоряде в объеме октавы семь звуков, отстоящих друг от друга на тон или полутон. В хроматическом – двенадцать, и все они разделены полутонами.

77

Пер. С. Лебедева. Цит. по: http://www.forumklassika.ru/showthread.php?t=8421.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов