Полная версия:

Эпизоды и происшествия (в XIX, XX, XXI веках)

Лена. Красноуфимск и Левая Россошь

Лена, наша старшая сестра, родилась 4 марта 1930 года, на месяц раньше срока, в гор. Красноуфимске Сталинградской области – отец был послан туда с января по октябрь 1930 года на должности организатора труда, а затем на должности заведующего хозяйством молочного совхоза № 1 Дубовского района Сталинградской области. Мама отправилась вместе с ним, они там снимали комнату.

И вот… У хозяйки дома были маленькие дети. Мама вышла с ними погулять. Дети постарше съезжали с горки. Но самый маленький боялся. Тогда мама предложила: «Давай вместе сядем в санки, я тебя буду придерживать». Они прокатились, а через несколько часов у мамы начались преждевременные роды. Родилась Лена. Ребенок был недоношен, условий никаких. Маму кто-то научил обкладывать тельце девочки бутылочками с теплой водой. И таким образом мама и выходила свою первую дочку. С помощью отца, конечно.

Но когда Лене было восемь месяцев, отца отозвали в Сталинград, на краткосрочные курсы двадцатипятитысячников[11]. После окончания курсов его назначили (с ноября 1930 года по май 1931 года) заведующим Калачевским передаточным пунктом в городе Калаче, объединение «Скотовод».

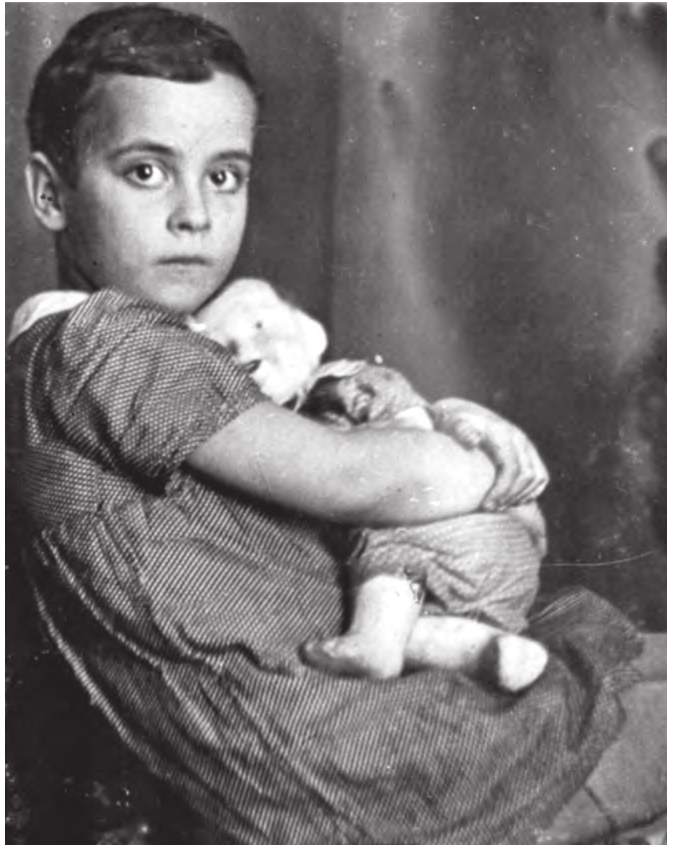

Лена и кукла

Как и всем другим двадцатипятитысячникам, ему была поставлена задача (невыполнимая!): поднять вконец зачахнувшее советское сельское хозяйство (так называемые совхозы), которое (как и все другие новообразованные коллективные хозяйства) погибало, погибало в самом крутом смысле этого слова. Оно и не могло не погибнуть после тотальных репрессий в отношении так называемых кулаков. Кулаками называли самых трудолюбивых и самых одаренных крестьян. Их раскулачивали (то есть отбирали все имущество) и ссылали куда-то за полярный круг, в район Игарки. А тех, кто протестовал, бросали в тюрьмы. Без этих талантливых и трудолюбивых крестьян наше сельское хозяйство стало чахнуть. Тогда партия и правительство организовало назначение двадцати-пятитысячников (то есть двадцать пять тысяч преданных, проверенных Гражданской войной коммунистов). Отец попал в число таких назначенцев.

Лена и я

Ну, а мама должна была вернуться в Москву с Леночкой еще в октябре 1930 года: ребенка надо было держать под наблюдением врачей.

Снова в Москве. Угроза доноса

В Москве мама остановилась у Фриды в восемнадцатиметровой комнате огромной коммунальной квартиры (Новая Басманная, д. 31 кв. 5). Эта ее восемнадцатиметровая комната всегда блистала неизменной чистотой, порядком и уютом. Волшебная площадь этой комнаты была как бы резиновой: мы все всегда умещались там, принимали гостей, и никому здесь не было тесно, а Фрида всегда всех угощала.

Она жила в в красивом доме, который незадолго до революции был построен в стиле «модерн начала века», строили для юристов и врачей. Поэтому в квартирах были комната ожидания (смежная с комнатой-приемной доктора или юриста), комнаты для членов семьи, две смежные комнаты с отдельным коридором (для горничной и другого обслуживающего персонала), кухня с каморкой для кухарки. И еще был большой зал. Теперь от былого шика не осталось и следа: в каждой из вышеназванных комнат жила целая семья, из частной квартиры эта жилплощадь превратилась в коммуналку.

Комната Фриды была как раз та, которая некогда была комнатой для ожидающих приема, ее единственное окно упиралось в глухую кирпичную стену. Здесь всегда было темновато, поэтому электрическая лампочка горела даже днем.

А вот комната напротив… о, она была большим залом, там можно было, видимо, устраивать балы. Скорее всего, у прежних хозяев эта комната служила для приема гостей. Она-то поначалу и досталась когда-то Фриде, но сосед, владелец теперешней ее комнаты, женившись и родив дочь, пригрозил Фриде: он напишет на нее донос куда надо, если она не поменяется с ним добровольно, (то есть добровольно-принудительно). Он ей объяснил, что по доносу её сошлют туда, «куда Макар телят не гонял» К счастью, у нее хватило здравого смысла понять всю серьезность угрозы, она поняла: сосед обещал в случае ее несогласия написать лже-донос в ГПУ о ее якобы политической неблагонадежности. Она все поняла, и, слава Богу, – немедленно с ним поменялась.

Наташина крупа

Итак, мама приехала в голодную Москву с грудным недоношенным ребенком, которого пора уже было прикармливать манной кашей… но крупы этой было невозможно достать – разруха! И тогда она пошла к своей старшей сводной сестре Наташе (от первого брака ее матери Прасковьи Григорьевны с Семеном Свешниковым).

Наташа была очень хозяйственная. Мама попросила у нее хоть немного манной крупы, чтобы прикармливать недоношенную девочку, еще очень слабую.

Наташа ей ответила:

– Ну, что ты, Зина, откуда у меня крупа?

А когда Наташа вышла из комнаты, мама приподняла подзор (нижнее кружевное покрывало на кровати) и увидела множество стеклянных банок с крупой, в том числе и манной. Мама промолчала, но с тех пор с Наташей почти никогда не общалась.

Отец получил направление в развалившийся совхоз

Через некоторое время, после прослушивания в Сталинграде кратких курсов по обмену опытом «двадцатипятитысячников[12]», отец получил направление сначала (май – ноябрь 1931) на должность замдиректора маслозавода в селе Воробьевка, а позже – в ноябре 1931-го – на должность временно исполняющего должность директора в разваливающийся совхоз «Степной» Воронежской области, в село Левая Россошь (под городом Бобровом). Отец должен был ехать туда немедленно, потому что совхоз этот уже почти развалился. Это было назначение, которое едва его не погубило.

Мама с Леночкой приехали к отцу-двадцатипятитысячнику в совхоз…

Фрида, ангел-хранитель нашей семьи, расстаралась и совершила по тем временам невозможное – достала маме, Леночке и себе билеты в спальном вагоне. Но, увы… уже в пути выяснилось, что вагон не отапливался. А был ноябрь 1931 года, холодно.

Отец встретил их на станции Тыловая. Обещанная телега из совхоза так и не прибыла. Тогда он устроил маму и Леночку в каком-то местном сарае, чтоб ветер их не продул, а сам побежал искать телегу, нашел, усадил их и привез в совхоз. Ехать было тяжко, ноги пришлось поджимать под себя, так как грязь стояла даже выше колес. Да и сами колеса еле передвигались, полностью погруженные в эту грязь.

Агония совхоза. Падеж скота. Что такое «паёк». В сельпо продают подержанные вещи – почему?

А совхоз был уже в агонии: в это разрушенное хозяйство, чтобы поднимать его, отца прислали весной. Но к тому времени корма для скота уже давно закончились: то ли их не запасли, то ли их разворовали селяне для своих домашних животных, то ли просто сгноили. Правда, можно было издалека возить что-то похожее на сено, но все равно это была одна гниль. Гнилое сено из чужих районов привозили сюда на своих почти безжизненных, истощенных лошадях, через непролазную грязь. Скот, который отобрали у кулаков, поставили теперь во дворы к бедным, и надо было следить за состоянием этого скота, да еще и проверять, чтобы кормили как надо, не утаивали корм для своей личной скотины или на продажу. Задача была не из легких, чтобы не сказать – невыполнимой. Эта невыполнимость и подтвердилось впоследствии, несмотря на все усилия отца.

Еще до его приезда все опасались неминуемого падежа скота. Отец постоянно верхом объезжал порученные ему деревни, дома бывал мало (он всегда был фанатично предан работе). Мама с Леночкой подолгу оставались одни. Время было голодное, и, соответственно, отец получал полуголодный паек. Мама была занята налаживанием быта, здоровьем своего слабого ребенка и не очень хорошо понимала, куда она приехала.

Поэтому с ней и произошли два таких вот «педагогических» случая, которые помогли ей понять и сложившуюся обстановку, и психологию отца.

Случай первый

Однажды мама встретила женщину, которая несла сумку-авоську. В авоське были кулечки с крупой. Мама спросила: «Откуда?» Та ответила: «Специальный паек для ответственных работников».

Мама тут же подумала: «А мой разве не ответственный? Вон сколько деревень объезжает». Она пошла в эту контору, выписала на отца паек и получила различные крупы.

Вечером приехал отец. Мама его кормит и осторожно говорит:

– А вот мне сказали, есть тут пайки специальные для ответственных работников…

Отец ей ответил:

– Я у них просить ничего не буду.

Мама тихо сказала:

– А я вот, Шура, поговорила с ними, и дали они мне крупу разную. Что же теперь делать, обратно нести?

– Ну, обратно не понесем, но и брать больше никаких спецпайков не будем.

Итак, вероятно, и эта фраза, и слова отца «Я у них ничего просить не буду» связаны были с его трезвым пониманием опасной социальной ситуации, которая сложилась в стране. Подтверждение я получила позже, от мамы, во время перестройки 85–90-х гг. Отца уже не было в живых, а мама в 1987 или в 1988 году на фоне тех разоблачений режима, которые появились в эти времена, в так называемую перестройку, рассказала мне вот что.

…Отец еще в 1934 году, после убийства Кирова (когда обвинили якобы убийцу Николаева и арестовали тысячи людей), сказал маме: «Это Сталин убрал Кирова». (Киров тогда был слишком популярен в партии.) И только спустя полвека мама решилась сказать мне об этой фразе отца. Только в перестройку, когда за такие слова уже не полагался ГУЛАГ.

А до этого времени в нашем доме никогда не было никаких крамольных речей, зато всегда висел портрет улыбающегося Сталина. Портрет мне очень нравился. Родители бросили его в печку в 1956 году, вернувшись с партсобрания, где читали доклад Хрущева о разоблачении культа личности Сталина.

Тогда же, когда начиналась перестройка, в самом ее начале я спросила маму очень осторожно: «А что ты будешь думать, когда опубликуют архивы Ленина?» Ответ мамы был неожиданным для меня: «А я знаю теперь, что Ленин был очень жестоким. И думаешь, по отношению к кому? К народу…»

Случай второй

Был в те годы еще один выразительный случай. Он произошел в той деревне, куда отца посылали немного раньше в рамках этой же кампании двадцатипятитысячников. Здесь работало сельпо (сельский магазин потребительской кооперации). И продавалось там множество нужных в хозяйстве вещей (ведра, горшки, миски, подушки одеяла). А вещи во время разрухи были большим дефицитом, потому что их просто не производили. Правда, в этом сельпо почему-то все было… не новое.

И мама сказала отцу:

– Дай мне денег на покупки. Там в сельпо вещи продают. Посуду, кастрюли, подушки… у нас ведь ничего почти нет.

Отец ей ответил:

– Никогда туда больше не заходи. Это вещи арестованных людей (раскулаченных). Нельзя наживаться на чужом несчастье.

Впоследствии стало ясно, что высылка кулаков (на самом деле – трудолюбивых и талантливых крестьян) привела к катастрофе в сельском хозяйстве.

Катастрофа в совхозе «Степной»

А в совхозе «Степной» отощавшие коровы и лошади уже не могли стоять на ногах. Еще даже когда отец туда только приехал, он увидел, что лошадей подвязывали ремнями к балкам под навесом (по́мочи[13]). Но через пару недель несчастным, обессиленным животным уже и помочи не помогали.

…Телята рождались слабыми, у коров не было для них молока. Все это явилось результатом «мудрой политики» по раскулачиванию, когда компартия объявила зажиточных крестьян кулаками, которых надо раскулачить, то есть отнять, конфисковать их имущество, выслать в район северной мерзлоты, а пьяниц и лодырей, напротив, партия объявила сельским пролетариатом, сознательной частью общества. Пьяницы и лодыри от этого не переменились, они продолжали «пить-гулять-ничего-не-делать», или не уметь делать, или делать спустя рукава, из-под палки и кое-как… Ведь в сельском деле нужен сельскохозяйственный талант, усердие и готовность к тяжелому физическому труду. Однако ничего этого, опыта такого после высылки кулаков совсем не осталось… Правда, кроме пьяниц и лодырей, еще жили на селе, как и в городе, озаренные души, романтики, мечтательные фанаты, поверившие в трескучие теории. Но таких было мало.

В общем, к приезду отца в мае в совхозе «Степной» кормов уже не было, скот на ногах не держался, не помогали и помочи (напомним сельский обычай: коров и лошадей в лихие годы засухи, когда их нечем было кормить, по весне ослабевших животных подвязывали веревками к слегам (потолочные перекладины).

Начался падеж скота…

И вот однажды (отец был в отъезде) мама зашла в контору, а все на нее глядят как-то странно.

Газета «Правда». Накануне эпохи жесточайших репрессий

Так вот, вошла она в контору, а люди на нее как-то странно глядят. Возникла пауза. А потом кто-то молча дает ей газету «Правда». Что такое, в чем дело?

На первой полосе за подписью «И. Сталин» напечатана статья о совхозе «Степной», о падеже скота, названы четыре фамилии тех, кого надо отдать под суд за этот падеж, и среди четырех – отец. Мама попросила дать ей газету, якобы для того, чтобы свернуть «козью ножку» (самокрутка из обрывка газеты, набивают махоркой, похожа на папиросу, но сворачивают конусом).

Пошла она домой. Леночка с няней спали, когда приехал отец. Она все это время думала: лишь бы он пришел сначала домой, а не в контору… Было уже поздно, когда отец вернулся, в конторе не было никого, и он отправился домой.

Отец сильно замерз в дороге, было холодно, дождь и ветер, а он скакал на лошади, иначе нельзя было – грязь непролазная. Мама вынула горячие щи из печки, накормила его, но ничего пока не говорила про газету. А через некоторое время дала ему прочитать ужасную статью.

Дело завертелось. Вскоре из Воронежа приехал следователь, пришел и к ним, потом опросил весь совхоз. Но никто об отце ничего плохого не говорил, объясняли, что кормов к его приезду в совхозе уже не было, и это не его вина, а результат халатности предыдущих начальников.

Особенно интересовался следователь маслозаводом, побывал там, спросил, не брал ли отец или кто из его семьи себе масла.

Но мама никогда туда даже не заглядывала, а масло (топленое) покупала в сельпо, ходила туда пять километров пешком. Отец же тем более не за маслом туда наведывался, а только по делу. Директор и сказал, что ни мать, ни отец даже порога масло-развесочной не переступали, масла никогда не просили и никогда ничего не брали.

Однако на самом деле вообще-то многие начальники разных рангов приходили туда поживиться маслом (голодное время!), и их там называли «долгоносики» – за то, что они «нос совали в масло-развесочную».

Потом был суд. Все свидетели говорили о честности отца. Приговор ему вынесли – шесть месяцев принудительных работ по месту жительства, то есть в Москве. Хорошо, что это был не 34-й и не 37-й годы.

Принудительные работы отец отбывал на кожзаводе, в цехе обрядчиков, то есть обряжал коровьи шкуры, отскабливал их ножом и отмачивал – очень грязная работа (кажется, на Сколковском шоссе). Но начальник цеха заметил его трудолюбие (отец всегда был трудоголиком) и перевел в свои заместители, ведь отец был по тем временам неплохо образован, писал без ошибок, хорошо считал. Ведь он успел окончить три класса реального училища в Очакове (из семи). Это тогда считалось хорошим образованием. А страна была тогда в массе своей неграмотна, например моя бабушка Прасковья Григорьевна Тюрина (по мужу, Свешникова по первому мужу и Орлова по рождению) ставила крестик вместо подписи, а дед Игнат Спиридонович умел писать свою фамилию… и это тогда считалось большим успехом в сфере грамотности.

…Через шесть месяцев срок принудительных работ для отца истек, и он пошел в Наркомат «Заготживсырье»[14] за назначением. В декабре 1933 года его и назначили туда же, где он отбывал принудительные работы, но уже помощником начальника сортировочного цеха, затем его повысили, и с февраля 1934 по май 1938 года он был помощником директора базы № 1 все того же «Союззаготкожа» (куда он принудительно был направлен отбывать наказание (как я уже говорила, после грозной статьи в газете «Правда» за подписью «И. Сталин»).

А в мае 1938 года его опять повысили – он стал директором Московской конторы товаров снабжения «Союззаготкож», в феврале 1939-го – снова повышение, он – диспетчер, старший диспетчер и старший консультант Всесоюзного объединения «Союззаготкож – Союзживсырье». Понятно, что в заготовках такого рода нуждалась армия, страна готовилась к войне, и она наступила в июне 1941-го.

А про отца хочу сказать, что в мирное время он и не думал никогда про такую специальность и такую службу, как «Заготкож». Он мечтал стать музыкантом, обладал для этого всеми данными. Но – не случилось.

…Между тем надвигалась война, и уже в мае 1942 года отец сам отвез нас в эвакуацию в Саратов, куда вскоре перебралось и его головное учреждение – Наркомат заготовок. Но это было потом. А пока мы живем вподмосковном Новогиреево. Мне два с половиной года.

Дети и взрослые. В доме-коммуне (Новогиреево)

Мне три года, мы живем в Новогирееве, в деревянном двухэтажном большом доме, выстроенном моим отцом (он – организатор строительства дома для семей своих сотрудников. Отец – директор, и это строительство являлось его партийной нагрузкой (мода была такая).

Собственно, этот дом, по нравам тех времен, был просто большой коммунальной квартирой, где каждой семье принадлежала одна или две комнаты. Все места общего пользования располагались в конце коридора. А посредине второго этажа был большой холл, где на Новый год ставили елку, а по праздникам, 7 Ноября и 1 Мая, накрывали столы и произносили тосты в честь Сталина.

Красный уголок и иголка

Еще был Красный уголок – то есть комната для политпросвещения, там лежали газеты и журналы, а женщины довольно часто здесь сидели и шили («Мосшвей» не мог тогда обеспечить всех готовой одеждой). Иголки валялись где попало, и Лена, моя старшая сестра, которая играла в этом уголке, однажды с разбега вспрыгнула на диван… но чья-то брошенная иголка впилась тогда ей в колено. Мама была в ужасе, повезла ее в Москву, в институт Склифосовского. Профессор сам осмотрел девочку и сказал, что операция на колене приведет к хромоте. Лучше оставить все так, как есть.

Мама испугалась и сказала: «Но, говорят, иголка по сосудам может дойти до сердца». Профессор ответил, что инородное тело, попадая в организм, обволакивается слизистыми тканями, словно помещается в кокон, блокируется таким образом, а путешествию иголке по сосудам будут препятствовать кости, связки и сухожилия. Мама всегда свято верила медицинским авторитетам. Профессора потом всю жизнь вспоминала с благодарностью, иголка осталась неподвижной в колене и никогда Лену не беспокоила…

А я сейчас живу в Новогирееве, в четырнадцатиэтажном панельном доме, и мои соседи сказали мне, что вплоть до 70-х годов на этом месте стоял деревянный двухэтажный дом-коммуна. Может, тот самый?

В те годы перед нашим новогиреевским домом располагалась площадка, где по вечерам собиралась молодежь. Это были рабочие из общежития, расположенного на первом этаже. Они приезжали из деревни и привозили в город свою неизменную тягу к гармошке, частушкам, к пляскам вприсядку, да еще и с чечеткой.

У меня была нянька из деревни, ее звали Соня, мы с ней были тезки. Я помню плотно сбитую девушку, совсем без талии, с огненно-рыжими волосами, завитыми по типу «шестимесячная» и с крупными рыжими веснушками на добром лице. Она, может быть, приехала в Москву подработать перед свадьбой, чтобы купить швейную машинку «Зингер», без которой невеста в те годы считалась в тогдашней деревне полной бесприданницей. А со швейной машинкой «Зингер» каждая невеста ценилась вдвойне.

Ну, конечно, моя нянька Соня вечером посещала каждую молодежную гулянку, а меня брала с собой. Я была ребенком без комплексов и охотно там пела, даже плясала под аплодисменты присутствовавших. Они не отказывали себе в удовольствии научить меня чему-нибудь новенькому, а я быстро схватывала их науку и обучалась семимильными шагами (и пению частушек, и присядке, и чечетке). Успех кружил мне голову.

Мы жили в этом «артистическом» доме до 1939 года, после чего переехали в Лосиноостровскую.

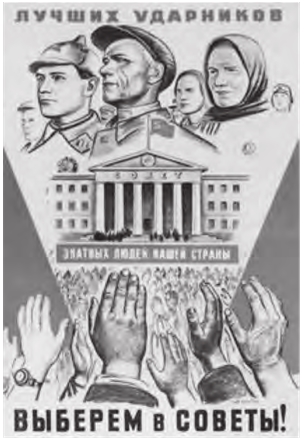

А пока – мне три года… и к нам пришел агитатор

Это была такая общественная нагрузка, выполняемая в период выборов теми, кого назначали на данную временную должность. Агитатор должен был агитировать жильцов «отдать свой голос» за кандидата (чаще всего – безальтернативного).

Итак, в дом пришел агитатор. Коммуникабельный. Разговаривает с мамой, агитировать ее не надо, она безоговорочный патриот новой власти. Они обсуждают передовые предвыборные лозунги.

Агитатор замечает меня, и следует стандартный набор умиленных фраз: «Ой, какая хорошая девочка… А стишки знаешь? А песенку споешь?»

«Спою», – ответила я и стала взбираться на табуретку – так меня приучили на тех самых молодежных гулянках – петь на ступеньках крыльца.

Ну, я и спела… чему научили, то и спела: «На рыбалке у реки потерял мужик портки. Шарил-шарил, не нашел, без порток домой пошел».

Мама была в ужасе.

Мама (несмотря ни на что) ни разу не забывала про свои мечты —

служить делу революции даже и в мирное время

…Надо сказать, что у мамы всегда оставалось желание построить свой семейный мир в строгом соответствии с идеями построения социалистического общества. Она их озвучила отцу еще до свадьбы. Принимать участие в общественной деятельности было для нее делом очень важным. Ради достижения такой цели ей необходимо было свободное время. Но у нее уже было трое детей. Но, как казалось маме, время для общественно полезной работы у нее все же появилось: ведь старшей дочке, Лене, уже было лет девять, и она самостоятельно, без сопровождения, ходила в школу. А меня в очень раннем возрасте сдали в ясли, правда в старшую группу. А маленькую дочку Женю мама запланировала отдать в ясли… Но не сразу, а немного погодя.

В свете этого плана меня отдали в детский сад. Мы жили тогда в Новогирееве. Правда, каждый раз, когда отец хотел взять меня на руки и посадить рядом с собой в машину, чтобы завезти по дороге в ясли, я залезала так глубоко под кровать, что иногда родители не успевали меня вытащить. Дело в том, что у подъезда папу ждала машина, чтобы ехать на работу: он тогда был директором завода. Опаздывать на работу строго запрещалось, наказания за это были очень строгими. По дороге отец завозил меня в ясли. И вот родители (оба) стараются меня вытащить из-под кровати, а я переползаю в другой угол. Иногда у них ничего не получалось, и таким образом мне иногда удавалось остаться дома.

Мама и отец

Но однажды!.. Мне все же удалось отбиться от этого заведения навсегда! Дело в том, что мне, как дочери ответственного работника, разрешали, когда я сильно плакала, позвонить отцу по рабочему телефону. Вот я однажды и сказала ему сквозь слезы: «Приезжай за мной, а то я умру». Кто меня надоумил ошеломить отца такой угрозой, неизвестно. А отец был очень суеверен. Больше меня туда, в эти ясли, не отправляли.

Маме пришлось сидеть дома со мною вместо того, чтобы служить обществу.

Но, став постарше, я все же ходила в детский сад, это было позже, уже в Лосиноостровской, и ходила я туда даже с удовольствием. Тут бы маме и пойти заниматься общественно полезной работой, но… она теперь вынашивала мою младшую сестру, и задуманное пришлось отложить. Однако ничто, даже рождение еще одной маленькой дочки, не отменяло ее желания строить новое общество.

И вот младшую сестру Женю, родившуюся в 1938 году, мама отдает в ясли. Конечно, она сделала это в светлой надежде заняться общественной работой. Однако ее надежда снова не сбылась (кто-то там, на Небе, был против).

Пребывание Жени в яслях оказалась драматичным. Однако маме удалось ее спасти. Я водила Женю за руку в детский сад

Спустя много лет мама рассказала мне (разговор этот был у нас в марте 2001 года), что она сразу после рождения Жени устроилась на работу. Якобы из-за трудностей материального типа… Но 1939 и 1940 годы были все-таки более сытыми, чем предыдущие. Отец имел хорошую должность, да еще и его сестра Фрида помогала нам (как, впрочем, и всю свою жизнь).

Поэтому я думаю, что работать мама все же пошла по причинам идеологического свойства – чтобы участвовать в том самом построении новой жизни.