Полная версия

Полная версияАдекватное познание реальности, или Как заставить облей думать?

Или во французском исследовании, ребёнку конца первого – начала второго года жизни по-французски задавался вопрос "Ou est la fenetre?" ("Где окно?"), ребенок поворачивался к окну. Но, когда вслед за этим, сохраняя интонацию, задавался тот же вопрос на незнакомом ему немецком языке ("Wo ist das Fenster?"), ребенок опять поворачивался к окну, но совсем не потому, что он знал немецкий язык, а потому, что он реагировал не на сами слова, а именно на их интонацию и на ситуацию, в которой они применяются (цит. по Лурия, 1975).

То есть на первом этапе формирования обобщений ребёнок воспринимает слово как обозначение всей ситуации в целом, а не какого-то предмета отдельно. Действительность на этом этапе ребёнок воспринимает нерасчленённо, и слово для него выступает обозначением всех стимулов сразу.

2)

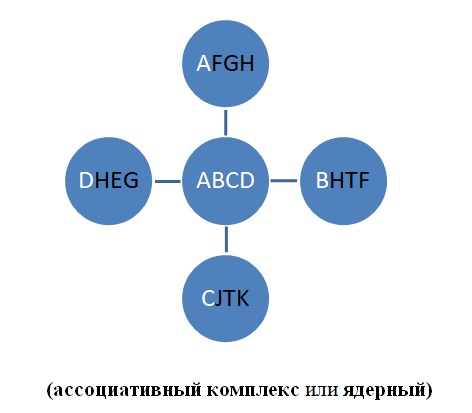

На следующей ступени своего развития (в возрасте около 4 лет), которая была названа ассоциативной или ядерной, связь между предметами устанавливается в мышлении ребёнка на основании тождества хотя бы одного их признака. Вокруг фигурки, используемой в эксперименте (выступающей в роли того самого ядра обобщения), ребёнок нагромождает целый ворох других фигурок, но уже не случайным образом, а на основании сходства лишь некоторых или даже всего одного признака.

"…одни – на основании того, что они имеют тождественный с данным предметом цвет, другие – форму, третьи – размер, четвёртые – ещё какой-нибудь отличительный признак, бросающийся в глаза ребёнку" (Выготский, "Мышление и речь", 1934).

Если перевести в схематический вид попытки обобщения в мышлении ребёнка на данном этапе развития мышления, то это будет выглядеть следующим образом:

Фигура-образец (ядро обобщения), выставленная в центре и обладающая свойствами ABCD (определённым цветом, размером, формой и высотой), повлечёт присоединение к ней других фигур, обладающими хотя бы одним из свойств, характерным для фигуры-образца.

В итоге на данном этапе развития ребёнок одним и тем же словом называет кошку, меховой воротник (потому что мягкий и пушистый, как кошка) и вилку (потому что царапается, как кошка). В то время как образование истинного понятия по признаку А приведёт к тому, что в это понятие будут входить пары АВ, АС, АD и т.д. Но при формировании допонятийного комплекса связь предметов будет проводиться по совершенно иному типу. В комплекс, ядром которого является АВCD, будет входить АFGH (только по сходству элемента А), ВHTF (только по сходству элемента В) и т.д. Но в итоге, если изъять из комплекса его изначальное ядро (АВCD), то мы обнаружим, что между оставшимися элементами вовсе нет никакой связи.

В одном из экспериментов ребёнку, уже владеющему словом, давалось задание: "дай чашку", "дай мишку", "дай утку". Ребёнок легко выбирал соответствующий слову предмет, и могло показаться, что слово уже достаточно сложилось в представлении ребёнка. Но дальше среди вещей, разложенных перед ребёнком, не было названного предмета, но зато были предметы, обладающие каким-то одним из его признаков. И когда исследователь просил ребенка "Дай мишку", как будто бы хорошо знакомое ребёнку слово переставало сохранять чёткую, устойчивую предметную отнесённость. Ребёнок без всякого колебания брал и подавал плюшевую перчатку, потому что она обладала одним из свойств близких "мишке". Когда ребёнка просили "Дай птичку", ребёнок подавал фарфоровый шарик, у которого был острый выступ (напоминающий клюв птички). То есть на данном этапе развития ребёнка слово ещё не обладает устойчивой предметной отнесённостью и за словом кроется описание разрозненного, туманного набора признаков (Розенгарт-Пупко, 1948).

В другом подобном эксперименте ребёнка обучали значению слов "лодка" и "утюг". Чтобы ребёнок усвоил слово "лодка", показывали, что лодка плывёт по воде, качается и т. д., т. е. имеет определенные для лодки свойства. Для усвоения слова "утюг", ребёнку показывали, что утюгом можно гладить. После того, как ребёнок, казалось бы, чётко усвоил эти слова и при показе лодки говорил "Это лодка", а при показе утюга говорил "Это утюг", начинался основной опыт. Он заключался в том, что исследователь брал любую другую вещь, но в одних случаях её покачивали, а в других водили прижатой по поверхности стола. И когда ребёнка спрашивали, что это такое, он в первом случае называл вещь (какой бы она ни была) "лодка", а во втором – "утюг". Значит, слово "лодка" в мышлении ребёнка обозначало не лодку как таковую, а всего лишь "покачивание", а "утюг" – только глажение (Швачкин, 1954).

3)

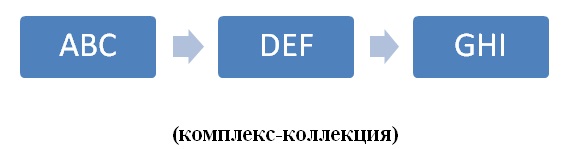

Следующая фаза развития мышления ребёнка – это образование так называемых комплексов-коллекций. В эксперименте к исходному элементу с признаками ABC ребёнок стремится добавить элементы с признаками DEF и GHI и т.д.

В схематическом виде данный тип обобщения выглядит следующим образом:

На данном этапе развития мышления ребёнок приходит к построению таких комплексов-коллекций, структурирующих действительность, подбирая предметы в конкретные группы по признаку взаимного дополнения по тому или иному параметру. От каждой группы предметов ребёнком отбираются единичные экземпляры в качестве представителей как бы всей группы. Вместо ассоциации по сходству здесь действуют, скорее, ассоциации по контрасту. К примеру, из множества фигурок в комплекс-коллекцию будут отобраны красный круг, синий квадрат и зелёный треугольник – то есть из каждой группы цвета или геометрических форм будут взяты по одному экземпляру, чтобы составить некую единую коллекцию форм и цветов.

Или же в другом случае стакан, блюдце и ложка образуют один из таких комплексов, чему учит ребёнка его наглядный опыт. В этом примере коллекция есть обобщение вещей на основе их соучастия в единой практической операции, на основе их функционального сотрудничества.

В результате попыток обобщения на этапе коллекционно-комплексного мышления получается коллекция предметов, составленная по различным основаниям: часть предметов подобрана по одному принципу (например, по цвету), затем происходит замена этого принципа на другой (например, на форму), и отбор ведется уже по этому, последнему, признаку и т. д.

4)

Следующая фаза получила название фазы цепного комплекса

На данном этапе своего интеллектуального развития и способности к обобщению ребёнок выстраивает предметы в единую цепочку, где предмет 1 может быть сам по себе никак не связан с предметом 3, но зато по разным признакам оба они могут быть связаны с предметом 2.

В эксперименте принцип связи в цепном комплексе описывается так: к жёлтому треугольнику ребёнок выкладывает несколько других угловатых фигур (по признаку наличия углов), затем, если вдруг последняя из фигур оказывается синяя, выкладывает рядом другие фигуры, которые также синие, но при этом они уже могут быть окружностями. Далее уже выкладываются фигуры с округлыми очертаниями, невзирая на цвет…

В схематическом виде фазу цепного комплекса можно описать следующим образом:

Таким образом, в цепном комплексе отсутствует некий структурный центр, поскольку каждый новый элемент, входящий в цепь на основании, казалось бы, всего одного единственного признака, входит в неё не с одним лишь этим признаком, но с целым рядом своих собственных признаков, любой из которых уже дальше может быть использован как отправная точка для последующих связей. По этой причине в цепном комплексе отсутствует какая-либо иерархия. Стандартное логическое отношение общего к частному оказывается нарушенным, поскольку исходный элемент в итоге оказывается не общим для всех последующих, но даже сам может стать их частью. В итоге в цепном комплексе мы наблюдаем, как самым необычным образом нарушается отношение общего к части и части к общему.

Пример суждения ребёнка на основании цепного комплекса (с вкраплениями ядерного комплекса) выглядит так: ребёнок видит плавающую в пруду утку и называет её словом "ква" (поскольку она крякает подобным образом). Потом этим "ква" он начинает называть вообще всякую жидкость (поскольку утка плавала в воде) – даже молоко в бутылочке он называет отныне "ква". Спустя какое-то время ребёнок видит монету с изображением орла – теперь и монеты получают название "ква" (поскольку орёл и утка относятся им в одну "птичью" категорию). Ну а затем уже по аналогии с монетой название "ква" получают и все прочие округлые предметы.

Или другой пример цепного комплекса… "У ребёнка Вари П. (наблюдения за период от 1 года до 1 года 3 месяцев) слово "бати" ("ботинки") было одним из первых. Вначале так называлась любая обувь. Повторяясь в лепете, слово приобрело форму "батиба" (из "бати-бати-бати-бати"). Ботинки надевают, когда идут гулять, поэтому "бати" ("батиба") означает еще и "гулять". Когда кто-то ушёл, он надел ботинки (как делает сама Варя), поэтому "бати" ("батиба") означает "уйти". "Уйти" – это перестать быть видимым, поэтому "титоки бати" (т.е. "цветочки" – "ботинки", "цветочки" – "яркие пятнышки") имеет смысл "пятнышки перестали быть видны" (закрыты книгой)" (Протасова, 1989). Можно видеть, как изначальное слово "бати" возникло для обозначения ботинков, затем перешло в обозначение гуляния, а ещё позже – в обозначение исчезновения вообще, то есть значение слова перемещалось по цепочке, что очень чётко характеризует цепной комплекс.

5)

Следующая фаза развития способности ребёнка к обобщению получила название фазы диффузного комплекса (от латинского "diffusio" – растекание, рассеивание). На этой стадии ребёнок способен вычленить в предмете или ситуации некую одну характеристику и положить её в основание обобщения другого ряда явлений, но дальше эта характеристика словно "размывается", делается не слишком чёткой и постепенно и вовсе меняется, превращаясь поэтапно в уже несколько иные характеристики. К примеру, в эксперименте ребёнок к образцу в виде жёлтого треугольника подбирает сначала все треугольники, затем начинает подбирать трапеции (потому что они похожи на треугольники, но с отсечённой верхушкой), к трапециям уже подбираются квадраты (потому что тоже четырёхугольники, пусть и с прямыми углами), дальше идут шестиугольники, к шестиугольникам прилагаются полуокружности, а затем уже и полноценные круги. Точно подобный же фокус ребёнок может проделать и по критерию цвета: к фигурке жёлтого цвета подбирает зелёную фигурку, к ней – уже фигурку синюю, а в конце уже и чёрную.

То есть на стадии диффузного комплекса ребёнок изначально берёт за основу обобщения некоторую характеристику предмета, но не в её строгом, чётком виде, а привнося в неё элемент некоторой "размытости", нечёткости, что дальше позволяет ему присоединить к предмету-образцу другой предмет, имеющий уже не слишком строгое соответствие по выбранному признаку, а лишь приблизительное. В итоге в цепочке превращений посредством присоединения других предметов к исходному предмету-образцу изначальный признак претерпевает ряд существенных изменений и в финале становится совершенно неузнаваемым по причине слишком вольного к нему отношения.

Схематически фазу диффузного комплекса можно обозначить близко тому, как обозначается предыдущая фаза цепного комплекса, но с некоторым отличием:

В быту проявление мышления в диффузном комплексе можно наблюдать не только у маленьких детей до 6-7 лет, но даже и у взрослых. Примером этого неумелого типа обобщения каждый раз может служить всякая попытка прибегнуть к некоему расширительному толкованию вполне конкретного термина или ситуации. К примеру, когда в Библии указано, что "в начале было слово и это слово было "Бог", то философ-любитель может рассуждать в духе "Понятно, что там речь идёт не о слове как таковом, а об информации вообще… А вот какая это была информация? Вот это вопрос… Но понятно, что это согласуется с современной гипотезой Большого взрыва" и т.д.

Значительно проще подобрать какому-либо явлению (термину, признаку) некое соответствие, если изначально воспринять признаки этого исходного явления не слишком чётко, более "размыто". Это и наблюдается в реализации диффузно-комплексного мышления.

Самое удивительное и досадное одновременно заключается в том, что "размытую" терминологию, корнями уходящую в стадию диффузно-комплексного мышления, порой применяют не просто доморощенные философы-любители, но и люди, казалось бы, напрямую связанные с владением понятиями в чётких их значениях – к примеру, даже практикующие юристы. Даже от них порой можно услышать рассуждения в духе "Супружеская измена – это преступление". Тогда как кому, как не юристу, знать, что преступление – это деяние, противоречащее уголовному закону? И раз то или иное деяние не запрещено законом, то оно преступлением не является. Но в несформированном понятийном мышлении человека термин "преступление" становится нечётким, его значение слегка "размывается", и термин в итоге попросту превращается в некое "плохое деяние", "злое дело". То есть такой важный признак понятия "преступление", как нарушение законов именно уголовного права, изначально попросту неоправданно расширяется до более общего и размытого "нарушение каких-либо норм вообще" и затем уже используется именно в этом, безмерно общем значении, что, конечно, является очень досадным явлением, говорящим о ещё не сформированном понятийном мышлении индивида.

Далее, прежде чем переходить к описанию последней, шестой по счёту, а заодно и самой обширной фазе развития допонятийного мышления (фазе псевдопонятий), необходимо отметить и запомнить, что все описанные выше стадии развития способности к обобщению хоть и были открыты и исследованы на детях очень раннего возраста (от 1,5 до 9 лет), но всё же они в том или ином виде продолжают активно функционировать в психике и взрослого человека. Все эти стадии способности обобщения являются подвижными конструкциями, не исчезающими раз и навсегда, когда одной на смену приходит другая, это не аналоги цветка, который преобразуется в плод, и назад возврата нет – со стадиями допонятийного мышления ситуация иная. Даже самые ранние, архаичные виды обобщений могут существовать и периодически всплывать в мышлении и взрослого человека в зависимости от разных факторов – и от сложно организованной стимульной ситуации, которую очень непросто структурировать, и от некоторой специфики самих воспринимаемых стимулов, и от культурной принадлежности индивида, и от наличия или отсутствия у него школьного образования (в котором знания предоставляются в изначально структурированном виде, обучая этим самым человека дальнейшему и самостоятельному структурированию всех последующих знаний).

Иными словами, будет ошибкой думать, будто рассмотренные примитивные способы обобщения навсегда остаются у человека в глубоком детстве, уступая место способам более продвинутым. Это не так. Если брать самый первейший способ обобщения явлений действительности, синкретизм, то даже он, впервые появляющийся ещё у детей первых месяцев жизни, зачастую "проскакивает" и у взрослых. Примерами этого являются многочисленные суеверия, в которых между разными явлениями действительности может обнаруживаться связь только на основании того, что по тем или иным причинам субъект заострил своё внимание именно на этих явлениях. С утра он надевает зелёный шарф, а вечером ему на голову падает кирпич, и два этих ярких впечатления способны побудить человека обнаружить между зелёным шарфом и неприятностями некую смутную связь, отчего в итоге человек будет стараться как можно реже надевать указанный шарф, ибо он "несёт неудачу". Или же наоборот, спортсмен в конкретной майке, подаренной любимой девушкой, побеждает на важном турнире, отчего затем становится склонен надевать именно эту майку на все последующие важные спортивные состязания, так как майка эта – "счастливая". То есть в жизни даже взрослого человека мы можем зачастую наблюдать такую примитивнейшую фазу развития мышления, как синкретизм. В некоторых особенных случаях сугубо яркие случаи индивидуального синкретизма, видимо, способны перениматься целым сообществом, в результате чего возникают целые народные поверья, народные суеверия, как-то: чёрная кошка через дорогу, недопустимость проходить под лестницей, постучать по дереву и т.д. Всё это хорошо показывает, что синкретизм – весьма распространённое явление в мышлении взрослых людей, если уж речь заходит о целых коллективных их формах.

Конечно, то же самое и с мышлением в комплексах: ядерный, цепной, диффузный, комплекс-коллекция – все они в том или ином виде с той или иной частотой проявляются и в мышлении взрослого человека. Жизнь каждого буквально наполнена подобными примерами, но просто не каждый в силах осмыслить их, подметить и определить их именно как образцы мышления в комплексах, так как мышление в комплексах может быть распознано только с высоты понятийного мышления, которого достигают лишь единицы. Порой и экспериментальным путём удаётся "вскрыть" в мышлении взрослого те примитивные способы обобщения, которые свойственны детям. К примеру, в эксперименте с классификацией цветовых оттенков по их названиям испытуемых просят рассортировать цветообозначения по группам так, чтобы цветы в одной группе были сходны между собой, но отличались от цветов в другой группе, также сходных между собой, но не между остальными группами. В итоге многие испытуемые напрочь отвлекались от задания классификации цветов (разбивания их на классы) и размещали цвета в очень причудливых порядках по отношению друг к другу. К примеру, к коричневому располагали кремовый, затем цвет "слоновой кости", затем – персиковый… В итоге получался класс совершенно непонятной группы цветов, так как между коричневым и тем же персиковым связь найти уже невозможно. То есть здесь, ровно, как и у детей, взрослые переставали обращать внимание на цвета всего класса, на сам класс, а сосредотачивались только на последнем помещённом в класс цвете и именно к нему уже и подбирали следующий оттенок, упуская из виду общий признак для всего класса. И лишь порой по окончании всей своей классификации некоторые испытуемые окидывали взором все сформированные ими классы, видели весь получившийся бардак и удивлялись содеянному. Точно так же проводили свои обобщения дети на этапе мышления в цепном комплексе (Фрумкина, 1984).

Похожие результаты были продемонстрированы в другом эксперименте, где испытуемые должны были разбить на группы 16 ароматов, предъявленные в бутылочках (запах вишни, лимона, чеснока, корицы и т.д.). Группы же необходимо было сформировать по принципу максимальной схожести ароматов внутри неё – в одной группе ароматы, максимально схожие друг с другом, в другой группе – ароматы максимальное схожие друг с другом и т.д. Но в итоге же группы у испытуемых получались самые удивительные по составу. Наиболее часто в одной группе оказывались ароматы ванили и корицы, это при всём-то их различии. Но испытуемые объясняли этот удивительный казус уточнениями наподобие "это похоже на пирожное" или "так пахнет на кухне". То есть группа, в которую вместе вошли ваниль и корица, была сформирована не на основании схожести ароматов (как требовал эксперимент), а на основании их участия в каком-либо общем процессе (кулинария, выпечка) из опыта испытуемого. Были также другие необычные группы с порой совершенно противоположными в них ароматами, которые испытуемые объясняли столь же наивно-ситуативно в духе "эти запахи мне противны" (цит. по Фрумкина, 2008). В данном случае демонстрировались обобщения по типу ассоциативно-комплексного мышления (или же ядерного

Принципиально важно понимать, что все примитивные стадии обобщения никуда не исчезают из мышления человека, а лишь в значительной степени оказываются потеснёнными более "продвинутыми" способами обобщений, но не вытесняются окончательно, а периодически вновь проскакивают в попытках осмысления тех или иных явлений действительности. Выше уже упоминалось, что даже в детских тестах на понятийное мышление 40-70% взрослых совершают ошибки именно по той причине, что продолжают в некоторых ситуациях руководствоваться допонятийными видами обобщений.

Но самым же массивным пластом допонятийных типов обобщения являются так называемые псевдопонятия. Жизненная практика показывает, что именно псевдопонятия представляют собой самое активное поле действования мыслей взрослого человека, ибо для владения сугубо понятийным (научным) мышлением значительной части взрослого населения банально не хватает эрудиции (объёма знаний) и структурированности (системной упорядоченности) уже имеющихся знаний. Выше уже упоминалось о таких распространённых образцах псевдопонятий, как фрукты или овощи, как металл (в неправильном понимании) или птица (тоже в неправильном понимании). Но это всё капля в море. На деле же псевдопонятий в мышлении почти каждого человека гораздо больше, в чём мы сейчас и убедимся.

Итак, последний тип комплексного мышления, стоящий непосредственно перед формированием понятийного мышления – это псевдопонятия

(Надо заметить, Выготский в своей легендарной работе "Мышление и речь" не даёт никакого подробного описания псевдопонятиям. Это даже наиболее кратко изложенная им стадия формирования обобщений в этой работе – её конкретному экспериментальному описанию уделено буквально несколько строк без сопровождения каким-либо внятным примером, и уж тем более не приводится никакого примера из обыденной человеческой жизни, – но при всём при этом, Выготский активно рассуждает о том, что псевдопонятия занимают львиную долю в мышлении не только детей, но и взрослых людей, и при этом ни одного вразумительного житейского примера.

В какой-то момент Выготский прямо пишет : "Найти границу, отделяющую псевдопонятие от истинного понятия, представляется чрезвычайно трудным делом, почти недоступным чисто формальному, фенотипическому анализу". Из чего возникает впечатление, что гений советской психологии сам не смог в полной мере осмыслить феномен псевдопонятия, оно осталось для него неким размытым туманным образом, чёткого определения которому он дать не смог. Что интересно, и все последующие поколения психологов, обильно цитирующие "Мышление и речь", тоже преимущественно ограничивались лишь короткими отписками о самом факте существования псевдопонятий, но никак даже не пытаясь раскрыть их суть и дать более-менее вменяемое определение. Но, как сейчас можно будет убедиться, Выготский ошибался, полагая, что проанализировать псевдопонятие невозможно. Возможно.

Из множества изученных автором работ, посвящённых анализу понятий и типов комплексного мышления, функционированию "обыденного сознания", пожалуй, только в некоторых очень редких трудах даются более уточнённые характеристики псевдопонятия и приводятся некоторые их примеры из обыденной жизни человека, но всё же тема структуры псевдопонятий не раскрывается в полной мере нигде.

Таким образом, дальнейшее описание феномена псевдопонятий с выделением всех его признаков и со всеми наглядными примерами из обыденной человеческой жизни, вероятно, будет изложено в литературе впервые).

6)

Итак, последняя фаза комплексного мышления – фаза псевдопонятий (англ. pseudoconcepts; от греч. pseudos – ложь, то есть "ложное понятие").

На данном этапе развития мышления человек (уже не обязательно ребёнок) осмысливает, обобщает явления со всей кажущейся точностью – он умеет выделять в явлениях существенные признаки и в большинстве случаев, употребляя те или иные термины, создаётся впечатление, что индивид овладел истинными понятиями, хотя при более глубоком анализе это оказывается совсем не так. К примеру, ребёнок чётко называет стульями предметы мебели со спинкой и на четырёх ножках, предназначенные для сидения. И только в особенно сложившихся обстоятельствах становится понятным, что стульями он считает только те предметы мебели со спинкой и на четырёх ножках, которые сделаны из дерева, так как он на протяжение всей жизни имел дело только с деревянными стульями. Всякий же металлический или пластиковый стул он уже не будет спешить называть собственно стулом, а будет слегка мешкать или же стараться найти ему некое другое обозначение (Серкин, 2009).