Полная версия

Полная версияАдекватное познание реальности, или Как заставить облей думать?

– Интересно, вот о чём она сейчас думает?

Гимнастка сказала это о лошади, мирно щиплющей травку…

Автор этих строк с иронией ответил:

– Конечно, она думает "Вот сейчас доем этот пучок травы, потом тот, потом ещё вон тот сочный стебель, а потом надо идти по делам, к семье, кормить жеребят и брыкаться с конём"…

Очаровательная гимнастка широко улыбнулась.

В том-то и дело, что животное ни о чём подобном думать не может. Грубо говоря, ему попросту нечем думать. У него нет языка, нет слов для обозначения всех этих явлений. А раз явление не обозначено словом, то ему нет места в нашем представлении.

Говоря о роли языка в качественном развитии психики, историк Б.Ф. Поршнёв говорит:"сконструировать новую задачу животному нечем" (Поршнёв, 1974). А человеку это под силу: он конструирует мир вокруг себя посредством языка, называя, и тем самым как бы "высвечивая" для своего внимания, те или иные воспринимаемые явления, делая их приоритетными среди мириад других одновременных раздражителей.

Из всего этого следует, что язык – это орудие человеческой психики.

Язык– способ познания действительности путём её расчленения на составляющие. И только тогда становится возможным изучать явления в их "препарированном" виде, а не в том, в каком они даны в непосредственном восприятии.

Возвращаясь к примеру с курицей и писком её цыплёнка по аналогии с лошадью, щиплющей траву, можно понять, что нет в её психике таких представлений, как "Мой сыночек! Ему плохо! Надо помочь!". В восприятии курицы может быть лишь нерасчленённый набор стимулов, так как у неё попросту нет языка. Она реагирует на писк цыплёнка по схеме безусловного рефлекса (активный раздражитель), и стоит только сделать этот писк неслышным для неё (но сохранив видимость трепыхающегося на привязи потомства), так курица сразу успокаивается и продолжает дальше вести свой обыденный образ жизни.

В ходе интересного эксперимента ещё в 30-е годы прошлого столетия была продемонстрирована роль языка в формировании картины мира и понимании связей между явлениями действительности.

Перед разными животными (обезьяны, собаки и птицы) выставлялся ряд непрозрачных баночек, затем на глазах у животного в первую баночку клалась пищевая приманка, и баночка переворачивалась, скрывая её из виду. Животное бежало именно к этой баночке, с которой и были произведены все манипуляции, переворачивало её и съедало приманку. В следующий раз приманка помещалась уже во вторую баночку, но уже не на глазах животного, а скрыто. Тогда животное вновь бежало к той баночке, где впервые обнаружила приманку, то есть к первой баночке. Но не найдя приманки под ней, переходило ко второй баночке и извлекало приманку уже из-под неё. Такая последовательность действий производилась несколько раз, и каждый раз приманка по задумке экспериментатора убиралась под следующую банку. Но ни одно животное не оказалось способным понять принцип "следующий", и всегда бежало туда, где приманка была обнаружена в прошлый раз.

И совершенно иначе эксперимент разворачивался, когда тестировали ребёнка 3,5-4 лет. Он уже владеет речью, он знает понятие "следующий", которым описывается сам принцип перемещения чего бы то ни было дальше, и потому, владея этим словом, ребёнок владел и пониманием этого принципа. В итоге ребёнок без труда определял суть задачи и очень быстро понимал, что приманка находится под следующей баночкой, под которой её прежде никогда не было (цит. по Лурия А. Р., 1975). Вся разница в том, что у животных попросту нет языка, посредством которого они могли бы обобщить свой прежний опыт, у них нет слов, в которые они могли бы "запечатать" этот опыт и тем самым вывести какой-либо для них принцип. Из-за отсутствия языка животное неспособно реагировать на некоторый абстрактный принцип, потому что ему нечем его сформулировать, и поэтому животное способно реагировать только на непосредственные ощущения (на то, что есть СЕЙЧАС) или же на показания своей памяти (на то, что БЫЛО РАНЬШЕ), но никак не может предсказать (то, что БУДЕТ ДАЛЬШЕ).

Язык и счёт – это не просто случайные спутники в человеческой жизни, а самые что ни на есть орудия, средства дробления и осознанного восприятия явлений этой действительности. Таким образом, мы вновь вернулись к тезису о том, что для объективного познания действительности её необходимо расчленять на составляющие. Именно языком и счётом человек учится производить первые опыты по такому расчленению (анализу) воспринимаемого мира уже в раннем детском возрасте. То есть человек попросту неспособен познать действительность, если бы не умел выделять из неё существенные характеристики, что он и проделывает за счёт языка и счёта. Всё, что он способен был бы воспринять в противном случае, это лишь нерасчленённый набор стимулов, единую сплошную картину, заострить внимание в которой он мог бы только на самом ярком стимуле, не замечая в данный момент все прочие.

Взять, к примеру, дегустацию вина… Автор этих строк большой любитель вина и активный участник разного рода дегустаций, потому возьмём для примера именно дегустацию вина.

Когда человек подносит к носу бокал замечательного французского вина, то в поле его обонятельных ощущений возникает невероятно богатый набор ароматов. Это разнообразие ни на что не похоже. И одновременно фрагментами что-то напоминает. Но в целом же это аромат чего-то неописуемого, слова подобрать невозможно. И тогда сомелье говорит : "вы можете ощутить здесь ноты чёрной смородины"… Участники дегустации прислушиваются к ароматам, и вдруг чётко ощущают именно запах чёрной смородины. Но он здесь не единственный, он лишь "выдвинулся" вперёд под действием речевой команды сомелье. На "заднем фоне" совокупного аромата вина продолжают "топтаться" десятки других сложно описуемых ноток, и запах смородины – лишь один из всего букета, один из многих. Дальше сомелье говорит: "также можно ощутить запах солёных крекеров"… И тогда все участники дегустации ощущают, как аромат смородины уходит в сторону, в толпу всех прочих ноток букета, а на передний план "выдвигается" уже именно запах солёных крекеров.

Сомелье продолжает: "можно ощутить нотки орехов и дуба"… И участники ощущают, как уже запах крекеров "уезжает" в сторону, в безмолвную толпу прочих ароматических ноток, и на передний план явственно "выплывают" ароматы орехов и дуба.

Именно так язык, речь, слово помогают вычленить из сложной совокупности обонятельных стимулов отдельные фрагменты букета. Из одного нерасчленённого стимула язык позволяет выделить конкретные его составляющие.

Как говорил канадский писатель Стивен влюбившись в ямочку на щеке, по ошибке женятся на всей девушке.

Чтобы познать явление, его необходимо расчленить, проанализировать, а не поддаваться воздействию лишь самых ярких его сторон. Сущность всегда скрыта за явлением. И язык помогает познавать эту сущность.

Язык определяет наше восприятие действительности. К примеру, в русском языке есть такие обозначения близких, но не тождественных цветов, как "синий" и "голубой". А в английском языке есть лишь "blue", и он обозначает оба эти оттенка. В итоге русскоязычные испытуемые быстрее различают два этих цвета, чем англоязычные (Winawer, 2007).

В ходе обучения новым словам, которые обозначают сложность цветовых оттенков, развивается и их различение, тогда как обучение словам, обозначающим время, влияет на восприятие времени.

В языке некоторых народностей (язык тайоре) нет относительных обозначений пространства типа "лево" и "право", а вместо них употребляются абсолютные направления – юг, север, восток, запад.

Представители этих народов говорят не "в твоей левой руке", а, к примеру, "в твоей юго-западной руке". Это сложно для нашего представления, но факт остаётся фактом. И главное, что говорящие на языке тайоре (некоторые племена австралийских аборигенов) в итоге чрезвычайно точно ориентируются в частях света даже в незнакомой местности и внутри новых для них помещений.

"Границы моего языка означают границы моего мира" (Людвиг Витгенштейн, "Логико-философский трактат").

Язык помогает дробить мир на отдельные составляющие. Но языки бывают разные, различается их структура, а потому и выделяемые ими особенности также бывают различными. Так, если говорящие на немецком при демонстрации видеороликов с определёнными действиями персонажей в первую очередь делают акцент на цели действия (женщина ехала на велосипеде В МАГАЗИН), то говорящие на английском языке делают акцент на самом действии (женщина ЕХАЛА НА ВЕЛОСИПЕДЕ).

Возведённый в 2004-ом году во Франции вантовый мост Виадук Мийо немецкие газеты описывали как "парящий среди облаков с элегантностью и лёгкостью" и говорили о его "потрясающей" красоте. В то же время во французских газетах мост описывался в несколько ином, более "тяжёлом", ключе – о нём говорилось как об "огромном бетонном великане". Как предположили лингвисты, разница восприятия была обусловлена разным устройством немецкого и французского языков – по-немецки "мост" ("die Brucke") женского рода, а по-французски ("le pont") – мужского. Поэтому во французских изданиях этот вполне элегантный белый мост описывался более "тяжеловесными" метафорами. Или же, к примеру, ключи от дверных замков немцы описывают в ассоциациях терминами "тяжёлые", "зубчатые" и "металлические", потому что в немецком языке слово "der Schlussel" ("дер шлюссель") и мужского рода, и звучит более "резко". Тогда как испанцы описывают ключи ("la llave" – "ла йаве" – женского рода) как "маленькие", "золотые" и "красивые" (Boroditsky, 2009).

Язык определяет способ восприятия мира. Язык формирует психику человека сообразно своей структуре. Именно понимание этого позволило сказать немецкому лингвисту Вильгельму фон Гумбольдту, что не человек овладевает языком, а наоборот – язык овладевает человеком (Гумбольдт, 1985).

В другом эксперименте группе женщин, свободно владеющих как английским, так и испанским языками, демонстрировались сюжеты о жизни женщин-эмигрантов в США. В тех случаях, когда сюжеты демонстрировались на испанском языке, героини расценивались испытуемыми как "оптимистичные", "экстравагантные", "успешные" и "независимые", а когда те же самые сюжеты демонстрировались на английском языке, героини расценивались испытуемыми как "депрессивные, одинокие нытики", попадающие в негативные ситуации и не умеющие найти из них выход (Ringberg et al., 2008).

Двуязычные люди, владеющие еврейским и арабским языками, по-разному оценивают арабские и еврейские имена в зависимости от того, на каком языке проводится эксперимент. Если тестирование проходит на еврейском языке, то и еврейские же имена оцениваются испытуемыми как положительные, а арабские – как отрицательные, но если же тестирование проходит на арабском языке, то еврейские имени начинают оцениваться как отрицательные, а уже арабские оцениваются положительно, и это всё при том, что испытуемые остаются теми же самыми, просто проходят тестирование на разных языках (Danziger, 2009).

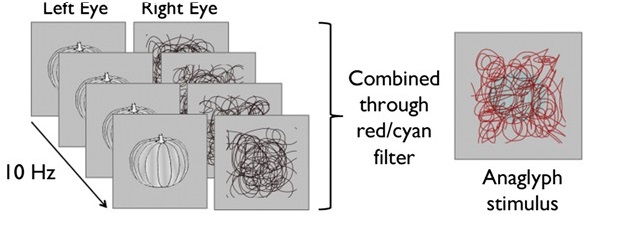

Как уже можно было увидеть, влияние языка на психику человека многогранно – он не только помогает определять абстрактные принципы в разворачивающейся действительности, но и определяет эмоции, которые субъект испытывает к тому или иному явлению, помогает более чётко вычленять требуемые явления из общего фонового "шума" действительности. Когда человеку демонстрируются некоторые предметы, распознавание которых намеренно осложняется созданными помехами (световыми вспышками), то идентифицирует их он очень медленно. Но если человек одновременно слышит название демонстрируемых в осложнённых условиях предметов, то и распознавание их происходит гораздо быстрее. То есть язык помогает человеку отсеивать лишние стимулы и сосредоточиться, вычленить из общей картины именно необходимые черты действительности (Lupyan & Ward, 2013). С помощью языка человек в буквальном смысле строит воспринимаемую им действительность.

(демонстрация "зашумленного" изображения тыквы в эксперименте)

Таким образом важно понять, что построение картины объективной действительности – процесс сложный, зависящий от множества факторов, соотношение которых необходимо учитывать. И даже, казалось бы, в своём непосредственном восприятии, человек так или иначе дробит воспринимаемую действительность доступными ему средствами (языком), в силу чего её и осознаёт, но каждый раз по-разному – в зависимости от способов этого "дробления", расчленения, анализа. И если бы у человека не было языка и счёта, то вся его действительность сводилась бы к нерасчленённому набору стимулов, главное внимание в которых уделялось бы самым ярким, самым сильным, но никак не самым существенным в том или ином явлении. Действительность тогда представала бы перед субъектом в виде размытого пятна. К примеру, упомянутое выше в связи с отсутствием счёта племя Пираха имеет примитивнейшее социальное устройство и быт – у них нет социальной иерархии, определение родственных связей максимально упрощено (обозначаются только связь матери с её детьми и связь родных детей между собой, и то без обозначения пола как "сын" или "дочь", а все прочие члены племени – просто члены племени, который каждый отдельно называется по имени). В языке пираха нет слов "весь", "все", "часть", "некоторые" – то есть нет даже и самих представлений о целом и его частях. Пираха строят свою картину действительности исходя только из личного опыта. Они не только не имеют привычки говорить о чём-то, чего сами не видели, но даже и сам их примитивный язык не приспособлен для подобных описаний. В итоге представители племени оперирует только той информацией, которую получают непосредственно своими органами чувств (Эверетт назвал это "принципом непосредственного опыта") (Everett, 2008). Вероятно, именно в силу этого какие-либо предания существуют в племени глубиной лишь не больше двух поколений. У них своеобразные представления о прошлом, в силу чего они очень редко упоминают о своих дедах и прадедах. В понимании пираха, мир всегда был такой, что и сейчас. У Пираха нет и такого понятия, как "будущее"…

И вся примитивность быта пираха и их миропонимания является результатом примитивности их языка, который невероятно беден терминологически, и с его помощью попросту невозможно строить обобщающие теории для описания явлений мира. Тем самым индейцы пираха являются идеальной демонстрацией того, какой плачевной может быть картина действительности, если в деле её построения руководствоваться одним лишь "личным опытом". Без развитой системы языка степень познания действительности всегда будет колебаться на уровне первобытных племён.

Опыт необходимо сначала дробить, а затем обобщать, фиксировать с помощью языка, фиксировать в речи. И уже в дальнейшем сам язык будет влиять на восприятие действительности, направлять его. Если язык беден, то бедны и представления о действительности. Поэтому принципиально важно не просто фиксировать явления действительности в языке, но и делать это правильно, путём выработки максимально чётких определений.

Ведь если продолжить выше описанную логику и задаться вопросом, раз язык и конкретное слово способствуют более чёткому восприятию действительности, то не играет ли свою роль и чёткость формулировки в описании того или иного явления? Перефразируя, можно ли в качественном отношении сравнить две следующие описательные попытки: "Оденься тепло, снаружи холодно" и "Надень скафандр – снаружи -160 градусов Цельсия"?

Разница в формулировках очевидна и эта разница может предопределить многое.

Теперь же самое время задуматься, а насколько точными должны быть "знаки", которыми орудует мышление для организации своего собственного направления, функционирования? Что будет, если "знаки", применяемые мышлением для самоорганизации, вдруг оказываются недостаточно точными, однозначными? Что если эти "знаки" могут "указывать" не в одном направлении, а с разу по двум или больше? Куда и к чему это может привести?

Адекватная картина мира может быть сформирована только в виде строгих понятий, максимально более точных и однозначных, не терпящих разнообразных, широких трактовок.

Так мы и подошли к самому важному в нашей работе – к роли понятий и понятийного мышления в деле познания объективной действительности.

3.2 Понятия и понятийное мышление

как способы познания реальности

А. Р. Лурия метко заметил, что в долгое время психологи считали, будто слово – это просто знак, замещающий вещь, что основная функция слова заключается в обозначении вещи, но что такое "вещь"? Что именно замещает слово? Какую часть вещи? Каковы её существенные признаки, чтобы вещь определялась именно как "та самая вещь"? (Лурия, 1979). И действительно, что именно должно обозначать слово, какие именно признаки вещи должно оно в себе содержать, чтобы человек понимал, о чём именно идёт речь? Всё очевидно лишь на первый, поверхностный, взгляд, тогда как в действительности всё гораздо сложнее, глубже. В этом можно убедиться, изучив, чем понятие отличается от всех прочих способов обобщения тех или иных признаков действительности, которые и предшествуют формированию собственно понятия.

Дело в том, что язык – это лишь наиболее общее средство для структурирования мира в восприятии человека. Выше уже встречалось слитное упоминание языка, речи и слова, хотя эти термины, конечно, не тождественны друг другу.

Что такое язык? Это система знаковых кодов для обозначения явлений действительности.

Язык не обязательно бывает вербальным (то есть речевым, произносимым вслух), но может быть и жестовым (жестовый язык глухонемых), и сугубо письменным (к примеру, многочисленные языки компьютерного программирования), и сугубо тактильным, то есть осуществляемым только путём прикосновений (азбука Лорма, дактилология, тифлосурдоперевод для слепоглухих).

То есть язык – это родовое понятие по отношению к речи (которая является лишь одним из проявлений языка, так как подвластна лишь слышащим людям). Язык – более обширное понятие, а устная или письменная речь – лишь его частные проявления, более узкие понятия.

Слово же – это ещё более узкое понятие по отношению к речи, поскольку является частным её проявлением.

Теперь же зададимся вопросом, что такое собственно понятие

В обывательском представлении всякое слово – синоним понятия. Если нечто имеет название, обозначение, то это уже и есть понятие. Но это совсем не так.

Слово и понятие. Потому что понятие может быть выражено как одним словом (например, "лес"), так и несколькими словами (например, "лиственный лес") и более ("монодоминантный лиственный лес", то есть лиственный лес состоящий из одних видов лиственных как только берёза, а не из многих, типа берёза, осина и дуб). Иначе говоря, для обозначения одного понятия порой не удаётся ограничиться лишь одним словом, а требуется целый их ряд. Но и этим характеристики понятия далеко не исчерпываются. Понятие – очень сложно организованная мыслительная конструкция.

Понятие – это значение слова (или совокупности слов, фразы). Но и не просто значение, а чётко очерченное значение, конкретно определённое, в отличие от значений нечётких (коих в обыденном сознании превеликое множество – наподобие "красиво", "вкусно", "добро", "зло").

Иначе говоря, слово , а понятие . Именно поэтому чёткое определение – один из критериев понятия. Понятие определяет границы значения, тем самым углубляя его, делая максимально чётким

Слово и понятие часто совпадают, но далеко не всегда. Есть такие слова, которые являются общими, размытыми настолько, что, по сути, не содержат в себе никакого чёткого значения (чёткого содержания) – к примеру, такие слова, как "справедливость", "любовь", "агрессия", "нежность", "душа", "бог", "плохая энергетика", "хорошая энергетика", "добро" и "зло"… Этим словам никто и никогда не смог дать чёткого определения. Причина в том, что каждый индивид подразумевает под ними что-то своё (они имеют для него своё собственное значение, зачастую просто ситуативное, зависящее от его личных целей и мотивов, то есть значения подобных слов для индивида во многом субъективны, наполнены его эмоциональным отношением к действительности), что не совпадает с содержанием этих терминов в понимании других индивидов. Кто бы из читателей сейчас ни попытался вывести своё определение этим терминам, столкнётся с тем, что это попросту невозможно. Не удастся вывести такие критерии "любви", которые бы неоспоримо совпали с представлениями об этом явлении у других индивидов или же бы убедительно отличили её от той же "нежности" или "мягкости" (недаром в легендарном фильме "Интерстеллар" героиня Энн Хэттэуэй вовсе проводит знак тождества между любовью и гравитацией, вполне логично эту операцию обосновывая). Всё дело в том, что есть слова, значения которых настолько размыты, нечётки, что их можно "приткнуть" куда угодно. Понятие же тем и отличается от всяких других словесных терминологических конструкций, что строго очерчивает конкретное явление, не позволяя ему смешаться с каким-либо другим явлением. Понятие – разграничивает понимание явлений

Иначе говоря, в речи людей есть немало слов, которые, являясь словами, по сути, только словами и остаются – у них нет чёткого значения. Они-то и ложатся в основу различных наивных верований, эзотерических учений, поскольку ими легко оперировать в воображении, но никак не на практике. О них можно говорить бесконечно, а вот применить на деле невозможно, потому как они не содержат в себе сколь-нибудь чётких определений, а следовательно, и чёткого содержания.

К примеру, в Екатеринбурге на набережной Исети стоит камень с высеченной цитатой Николая Рериха, мысли которого легли в основу некоторых распространённых эзотерических течений. Надпись на камне гласит : "Культура объединит человечество"…

Вот о чём это Рерих? Какая культура? Арабская? Латиноамериканская? Славянская? Греческая? Или же речь о таких белковых культурах, как фасоль или соя? Или же речь о культурах бактерий, выращиваемых лабораторно в чашке Петри?

У всякого мало-мальски образованного человека (с расширенным словарным запасом) термин "культура" взывает к жизни сразу множество значений, потому как термин этот поистине многозначен. И ум этого мало-мальски образованного человека начинает попросту метаться от значения к значению, не понимая сходу, о чём же именно речь в данном случае.

Конечно же, всякий адепт теософии и в целом любитель эзотерического словоблудия скажет, что Рерих здесь подразумевал под культурой всё то светлое, что есть в человеке, его образованность, духовность, любовь и повышенную осознанность по отношению к жизни… Но вот с чего они взяли, что Рерих подразумевал именно это, а не культуру возделывания паслёновых? Всё верно, они просто вынуждены ДОДУМЫВАТЬ содержание термина, чтобы как-то здраво его истолковать. И стоит ли потом удивляться, что каждый так или иначе додумывает это содержание по-своему?

Ну а если без шуток, то почему под культурой Рерих подразумевает всё "светлое" и "возвышенное"? На основании какого критерия он обособил эти термины в одну группу? А как же корейская и китайская культуры по разделыванию и поеданию собак? Даже А.Р. Чикатило мог написать труд "Культура свежевания и каннибализма" и был бы прав. Где чётко озвученные Рерихом критерии, почему он один спектр явлений относит к "культуре", а другой – нет? Будто заочно дискутируя с Рерихом, писатель Станислав Лем говорил: "Понятием "культура" […] я не могу манипулировать совсем уж произвольно, без какого-то ограничения. Ведь, если позволить такое, можно обсуждать что угодно, изменяя присущие предмету обозначения на своё усмотрение" (Лем, 2012).

В этом и заключается беда всех любителей мифологического отношения к действительности, что они привыкли орудовать (и умеют орудовать) только общими словами, настолько общими, что их размытые значения, не зная границ, позволяют приписать им совершенно любой смысл, какой угодно. Конкретика – слово, пугающее заурядного обывателя, который привык плавать в терминологическом тумане, гребя неизвестно чем, неизвестно на чём и неизвестно куда.

Или другой перл Рериха: "Культура есть почитание Света"… Здесь плотность терминологического тумана настолько усиливается, что он уже мешает даже просто идти.

И ещё ряд перлов от Рериха в рубрике "Без комментариев" :