Полная версия:

Психология человека в современном мире. Том 4. Субъектный подход в психологии: история и современное состояние. Личность профессионала в обществе современных технологий. Нейрофизиологические основы пс

Иное дело, когда мы говорим о специфических способах существования человека, привязанных к определенному месту и времени, наполненных социально сконструированными и извлекаемыми из системы социальных отношений смыслами, видами деятельности, сценариями и ролями, культурными схемами осознания и их интерпретацией и реализацией конкретной личностью. Для человека совокупность обстоятельств его жизни выступает как мир его повседневности, причем при небольшом рефлексивном усилии он принимает как еще одну данность, что другие люди живут в другой повседневности или в другом мире: «у кого-то щи пустые, а у кого-то жемчуг мелкий».

Для наблюдателя, пытающегося описать и понять жизненный мир конкретного человека, открываются следующие возможности. 1) Он может установить состав и характер деятельностных (вещественных, опредмеченных и поэтому наблюдаемых) связей и отношений этого человека с социальными процессами, институтами и другими людьми. 2) Он может попытаться проникнуть глубже наблюдаемых им актов активности и установить собственно характеристики субъекта – выстроить модель личности своего клиента. Но «поступки людей не указывают явно на характер их субъективных миров или психических процессов; психологи, применяя определенную теорию, локализуют «внутренние события» в ее терминах» (Gergen, 1997, с. 5), поэтому он, чаще всего, объективирует некие собственные представления о человеке и верит, что изучает нечто в реальности. 3) Исследователь может обратиться к самому человеку с предложением рассказать или опредметить иным образом свое видение того мира, в котором он живет. Рассказ о своем мире служит для человека одновременно средством более отчетливого структурирования представления о нем.

Результат каждого из этих подходов дает нам какое-то знание о мире субъекта, но для нас важно различать, что есть объективные обстоятельства жизни человека и его видение и переживание этих обстоятельств и себя в этих обстоятельствах. Это связанные между собой вещи, но разные, так же как меню в ресторане связано с блюдами на кухне и приносимым официантом заказом, но отлично от них.

Субъектный мир, или жизненный мир человека, есть его видение пространства своей жизни и себя в нем. Оно выступает важнейшим регулятором активности человека и инструментом ее организации и поэтому оказывается не просто когнитивной конструкцией, а моделью реальности, актуально включенной в конкретную практику жизни человека, определяющую ее и определяемую ею. Практика (и ответственность как ее системообразующий аспект) естественным образом соединяет в субъективном мире «представление о вещи» и «вещь как таковую»: по соседней полосе навстречу мне движется никак не представление об автомобиле, а сам автомобиль с его полуторатонной массой и скоростью в восемьдесят километров в час. Поэтому субъективный мир действующего человека наполнен очень реальными вещами, но одновременно и представлениями о менее реальных вещах, а иногда – и совершено фантастических сущностях, идеях или принципах.

Субъектный же мир человека, которому в силу случая пришлось занять место в структуре общественного разделения труда, связанное исключительно с производством идей или трансляцией управленческих решений, может быть действительно заполнен преимущественно «представлениями о…» (исчерпывающее описание этой проблемы дал М. Е. Салтыков-Щедрин в своей «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил»). Или, как пишет об этом в других терминах Бурдье, «именно на средних позициях в социальном пространстве… недетерминированность и объективная неопределенность связей между практиками и позициями (субъектов. – А. К.) является максимальной, и… как следствие, велика интенсивность символических стратегий» (Бурдье, 1994).

Итак, постоянно проверяемые на реальность представления настолько «прилипают» к объектам, что можно говорить о присутствии в субъективном мире человека этих самих объектов. При этом человек не строит иллюзии и не смешивает свое представление о реальности и саму эту реальность, он отдает себе отчет в неполноте своего знания и своих представлений о мире.

Как же обстоит дело с субъективными мирами и их множественностью? Оснований для различения многих субъективных миров личности более чем достаточно.

Во-первых, надо учитывать множественность онтологии: бытие неоднородно и в разных его частях или сечениях могут действовать различные законы. Бытие человека локализовано в какой-то области социального мира, а разные его области организованы различным образом. Концепт «поля» у Бурдье прекрасно показывает особую конструкцию каждой из них, объединяющих ценности, структуру власти поля и т. п. Перемещение субъекта по областям социального пространства может быть пережито им как движение из одного «жизненного мира» в другой.

Во-вторых, субъект находится в конкретной позиции внутри «поля», отличной от позиции других участников процесса. Из этой позиции он «прочитывает» окружающий мир определенным образом. Он видит то и только то, что доступно ему из его «точки стояния», а это уже порождает отличия его «жизненного мира» от субъективных миров других людей.

В-третьих, срабатывает пристрастность: человек видит то, что хочет видеть; он выделяет в онтологии – «социальном поле» по Бурдье – конфигурацию аспектов, отвечающих в первую очередь его актуальным мотивам, именно она организует его «жизненный мир», соответствующий актуальному в данный период мотиву.

Итак, множественность «субъектных миров» вполне возможна. Мир соотносится с субъектом, это то пространство, в котором субъект разворачивает систему своих отношений. Множественность миров может быть отображена в множественности субъектов: если системы отношений двух миров А и Б заметно отличаются, то почему нам надо считать субъекта А и субъекта Б одним и тем же субъектом? То, что задачи сохранения стабильности отношений в обществе предполагают выполнение обязательств, а последнее требует последовательности и неизменности социального субъекта во времени, вовсе не означает, что единичность субъекта есть его естественное состояние. Само понятие субъекта очень напоминает культурный конструкт, тесно связанный с необходимостью индивидуальной ответственности человека за свои действия.

Вместе с тем близкий этому уровню саморегуляции конструкт – идентичность – оказывается плотно связанной с областью, в которой она определяется. Идея множественности идентичностей человека уже не вызывает изумления, она стала рабочим инструментом объяснения того, как в разных условиях и при разных задачах человек актуализирует особую, каждый раз уникальную конфигурацию личностных черт, ролей, умений и мотивов. Близкое соседство в теоретическом поле конструктов субъекта и идентичности и их отнесенность к одному и тому же феноменологическому побуждают к их соотнесению.

Человек как субъект разнообразных форм активности может быть понят применительно к тому пространству, в котором он выступает как носитель интенции, преобразователь и участник социального процесса. «…Субъект как таковой – это способ существования. Его… единичность – „место и единица“ в определенной системе взаимодействий» (Рубинштейн, 2003, с. 335). Он определяется применительно к миру и уникальной структуре его отношений с миром как «узел» конкретных связей/взаимодействий с сущностями мира.

«Жизненный мир» или «субъектный мир» выступает как особое субъективно выделенное пространство, в котором сосредоточены тематически связанные отношения субъекта со значимыми сущностями. Культура предлагает свое структурирование тематических пространств, которое часто как готовая конструкция воспринимается субъектом в оформлении своего «жизненного мира».

Идентичность выступает в этой связи как осознание субъектом своих свойств и отношений применительно к его преобразовательной активности в мире (как прошлой, так и настоящей и будущей). Идентичность можно рассматривать как аспект субъекта, актуализирующийся в момент рефлексии, инициируемой ситуациями целеполагания, выбора альтернатив, кризиса отношений или смыслов.

Теоретическая модель может быть сколь угодно изощренной, вопрос состоит в том, находим ли мы некое соответствие ей в реальности и обладаем ли методами для нахождения такого соответствия. Поэтому в заключение несколько слов об эмпирических исследованиях в рамках обсуждавшейся модели, предварительные результаты по которым уже получены. В выполненном под нашим руководством исследовании А. С. Налетовой в серии интервью испытуемым задавались вопросы о том, структурируют ли они для себя каким-нибудь образом представления об организации повседневной жизни. Сам вопрос задает человеку инструмент для осуществления такого структурирования. Вполне понимая это обстоятельство, мы осознанно предоставляли испытуемому такой инструмент в виде модели «жизненных миров» и способа их опредмечивания (вербального и графического) и предлагали воспользоваться им для описания своей жизни. Очень легкое принятие такой модели частью испытуемых разных возрастов (от 7 до 70 лет) показывало, что у многих испытуемых сходный механизм уже был сформирован. Количество «жизненных миров» по выборке варьировало от трех до восьми. Выделение испытуемыми того или иного субъектного мира как особого, как правило, было связано с различиями в структуре их субъективного благополучия. Результаты исследования показывают, что а) деление на жизненные миры легко принимается респондентами, а частью из них практикуется как метод самоорганизации; б) некоторые «жизненные миры» выполняют замещающие или поддерживающие функции в общем жизненном процессе индивидов; г) сам конструкт «жизненного мира» оказывается эффективным инструментом саморегуляции субъекта в его жизненных отношениях; д) сама по себе большая сложность личности (значительное число жизненных миров) не связана с более высоким субъективным благополучием; е) наличие отдельных видов «жизненных миров» влияет на переживание человеком субъективного благополучия.

ЛитератураБурдье П. Начала. Choses dites: Пер. с фр. / Pierre Bourdieu. Choses dites. Paris, Minuit, 1987. Пер. Н. А. Шматко. M.: Socio-Logos, 1994. С. 181–207.

Герген К. Социальная психология как социальное конструирование: становящийся взгляд. Пер. А. Корбута (Gergen, K. J. (1997). Social psychology as social construction: The emerging vision. In C. McCarty & A. Haslam (Eds.). The message of social psychology: Perspectives on mind in society (p. 113–128)). Oxford: Blackwell.

Знаков В. В. Психология субъекта и психология человеческого бытия // Субъект, личность и психология человеческого бытия / Под ред. В. В. Знакова, З. И. Рябикиной. М., 2005. С. 9–44.

Никитаев В. Новый гуманизм: субъект против индивида // Логос. № 3 (38). 2003. С. 134–152.

Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. СПб.: Питер, 2003.

Рябикина З. И. Личность как субъект формирования бытийных пространств // Субъект, личность и психология человеческого бытия / Под ред. В. В. Знакова и З. И. Рябикиной. М., 2005. С. 45–57.

Практическое мышление как мышление действующего субъекта

В. К. Солондаев (Ярославль)

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект 09–06-00477а.

Исследование специфики практического мышления – сложная задача, которая пока далека от окончательного решения. В данной статье мы будем интерпретировать практическое мышление с позиций субъектного подхода.

С. Л. Рубинштейн считал, что непосредственная связь мышления с практикой и субъектом определяет такие его особенности, как особая мотивация и способы действия, зависящие от личного и социального опыта субъекта. Особенность мотивации практического мышления, по мнению С. Л. Рубинштейна, заключается в том, что стимулом для мыслительного процесса служит необходимость для субъекта немедленно выйти из затруднения (Рубинштейн, 1958, с. 367). Кроме того, «самая постановка проблемы является актом мышления, который требует часто большой и сложной работы» (там же, с. 352). Именно в практическом мышлении самостоятельность в постановке проблемы приобретает особое значение (Корнилов, 2000, 2007). Практик сам ставит перед собой проблему и решает задачу на преобразование. Поэтому в практическом мышлении одновременно представлены как особенности субъекта, так и особенности реальной ситуации действия.

Как справедливо указывал А. В. Брушлинский, в исследовании деятельности нередко «существенно недооценивается роль самого субъекта (в его деятельностном взаимодействии с объектом)» (Брушлинский, 2003, с. 140). При всей важности средств, орудий деятельности именно в практическом мышлении должен учитываться реально действующий субъект, для которого «окружающая действительность выступает… прежде всего как объект действия и познания» (Брушлинский, 2002, с. 9).

К. А. Абульханова считает, что категория субъекта выявляет не только различные характеристики самого субъекта, но и его разные отношения к миру (Абульханова, 2002, с. 37). Для фиксации содержания отношения субъекта к миру применительно к практическому мышлению мы используем конструкт «профессиональная позиция субъекта» (Солондаев, 2006, 2008). Профессиональная позиция определяет характер проблемы или мыслительной задачи, которую поставит перед собой субъект при поиске выхода из затруднения. Но и в процессе поиска решения задачи на преобразования профессиональная позиция будет определять искомое, которое на разных этапах решения «может предвосхищаться, прогнозироваться лишь в самой незначительной степени» (Брушлинский, 2003, с. 124). В поиске решения собственная профессиональная позиция становится для субъекта ориентиром, позволяющим определить контуры искомого выхода из затруднения, возникшего у конкретного субъекта в ситуации реального действия. Профессиональная позиция включает в себя мотивационную составляющую мышления, ту личностную значимость отдельных элементов мыслительной задачи, которая, по словам С. Л. Рубинштейна, выделяет эти элементы подобно подчеркиванию в тексте (Рубинштейн, 1973). Профессиональная позиция позволяет практику находить реализуемое решение с учетом как своих индивидуальных особенностей (в том числе доступных средств, орудий деятельности), так и особенностей конкретной ситуации.

В этой связи возникает вопрос о принципиальной возможности исследования профессиональной позиции субъекта. «Субъект – это человек, люди на высшем (индивидуализированно для каждого) уровне деятельности, общения, целостности, автономности», – считает А. В. Брушлинский (Брушлинский, 2003, с. 21). Поэтому эмпирическое исследование профессиональной позиции субъекта должно некоторым образом «оставлять место» неповторимости каждого субъекта, определяющей индивидуализированность как важное свойство мышления практика (Корнилов, 2000). В то же время необходима возможность сопоставления результатов разных субъектов, применения статистических методов обработки и анализа, без которых научное исследование невозможно. Сходные проблемы возникают и успешно решаются в исследованиях субъективной семантики и психосемантики (Артемьева, 1999; Петренко, 1997), где вводятся общие координаты, направления упорядочивания субъективного опыта, позволяющие выделять общее и особенное, не упуская единичное. Поэтому приемы исследования и обработки результатов, применяемые в субъективной семантике, могут использоваться для исследований практического мышления.

Исследование профессиональной позиции было проведено нами на выборке врачей-педиатров. Изучение практического мышления именно на материале работы врача-педиатра актуально по многим причинам. Во-первых, работа педиатра имеет высокое социальное значение. Во-вторых, практическая работа врача-педиатра имеет детально разработанную научную основу, что значимо для исследования практического мышления, отличного от житейского или обыденного (Солондаев, 2006). В-третьих, врач-педиатр работает в объективно сложных условиях жестких требований и постоянного дефицита временных, интеллектуальных и организационных ресурсов, что приводит к возникновению множества проблемных ситуаций. Деятельность врача в течение сколько-нибудь длительного промежутка времени невозможна без выработки обобщенных представлений о требованиях к успешному решению практических задач.

На первом этапе исследования индивидуально опрашивались слушатели курсов повышения квалификации врачей. Эта часть исследования проходила на базе ЯГМА. В результате опроса 25 врачей было получено 98 описаний ситуаций, возникающих в работе врача-педиатра. Поскольку есть достаточные основания считать, что профессиональная позиция меняется в ходе овладения профессией, также индивидуально опрашивались студенты курса педиатрии ЯГМА, составившие контрастную группу. После опроса 30 студентов было получено 201 описание практических ситуаций, с которыми за время обучения сталкивались студенты ЯГМА.

На втором этапе исследования была предпринята попытка выделения субъективных координат, позволяющих описывать деятельность врача. Для этого ситуации, описанные студентами и врачами-педиатрами, предъявлялись испытуемым двух профессиональных групп (психологи – 17 человек и врачи – 12 человек). С испытуемыми обсуждалось содержание ситуации и возможные действия врача. Ожидалось, что контент-анализ бесед с испытуемыми позволит выделить составляющие профессиональной задачи.

Эта попытка оказалась не вполне успешной. Испытуемые разных профессий выделяли резко асимметричные параметры ситуации. Испытуемые-психологи, в отличие от врачей, акцентировали субъективную сторону, что сделало невозможным сопоставление результатов. Поэтому мы приняли допущение о том, что анализ ситуаций медиками является более экологически валидным и в дальнейшем работали только с группой врачей. На втором этапе основной целью исследования было выявление таких параметров ситуации, которые не были бы специфичны только для деятельности врача-педиатра, поэтому мы работали с врачами разных специальностей. Контентанализ результатов второго этапа исследования позволил выделить шесть обобщенных составляющих (субъективных координат) работы врача, которые приведены в таблице 1.

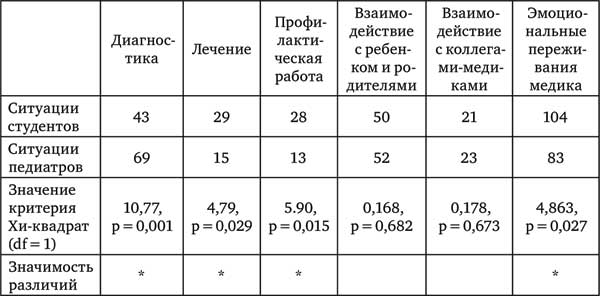

Таблица 1. Частота присутствия в описаниях ситуаций составляющих профессиональной задачи (статистически значимые по критерию Хи-квадрат различия отмечены *)

На третьем этапе исследования была проведена первичная обработка описаний ситуаций, собранных на первом этапе. Около 60 % ситуаций врачей-педиатров и 70 % ситуаций студентов были даны в обобщенной форме. С одной стороны, это подтверждает существование обобщенных репрезентаций практических задач, но, с другой стороны, обобщенное описание ситуации допускает неоднозначность ее оценки и может привести к маскировке имеющихся закономерностей. Поэтому обобщенные описания в дальнейшем мы не использовали. Из оставшихся ситуаций студентов также были исключены ситуации с явно высокой степенью совпадения текстового содержания, которые практически не встречались в выборке педиатров. После третьего этапа исследования было получено 37 несовпадающих ситуаций врачей-педиатров и 38 ситуаций студентов курса педиатрии.

На четвертом этапе экспертам – преподавателям ЯГМА – предъявлялись отобранные описания ситуаций, которые предлагалось оценить на предмет присутствия в ситуации шести составляющих практической задачи врача. Инструкция допускала выбор одной или нескольких составляющих одновременно без указания порядка их значимости. Результаты приведены также в таблице 1.

Кроме сравнения частоты встречаемости составляющих профессиональной задачи в группах врачей и студентов проводился корреляционный анализ результатов. В обеих группах все корреляции между составляющими профессиональной задачи статистически не значимы и коэффициент ранговой корреляции Спирмена остается в диапазоне от –0,49 до 0,49, что может интерпретироваться как отсутствие «лишних», избыточных составляющих.

Кроме того, корреляционный анализ показывает наличие некоторой рассогласованности оценок каждой группы ситуаций. Однако эта рассогласованность внутри одной группы ситуаций меньше, чем между разными группами, что подтверждает индивидуализированность оценок.

При сравнении частоты встречаемости обращает на себя внимание то, что частота появления четырех из шести составляющих оказалась различной у врачей-педиатров и студентов (с точки зрения экспертов-педиатров).

Статистически значимые различия отсутствуют только по двум параметрам: взаимодействие с ребенком и родителями и взаимодействие с коллегами-медиками. Возможно, это именно та предметная область, которая меньше всего затрагивается при обучении медиков. Не исключено также, что взаимодействие с больными и коллегами в высокой степени определяется внешними факторами, что способствует высокой проблемности в этой области.

Если мы допускаем, что полученные описания достаточно репрезентативны и изоморфны ситуациям реальной деятельности, то, по сравнению со студентами, педиатры: значительно больше ориентированы на диагностику (1), меньше ориентированы на лечение (2) и профилактику (3), испытывают одинаковые со студентами трудности во взаимодействии с клиентами (4) и коллегами (5) и заметно менее эмоциональны (6).

Заметим, что результаты психологического исследования профессиональной позиции врачей-педиатров достаточно хорошо согласуются с результатами медицинского анализа содержания деятельности врача-педиатра. Н. Л. Черная и Л. И. Мозжухина (Черная, Мозжухина, 2002) отмечают, что диагноз хронической патологии устанавливается в среднем через 2,4 года после появления первых симптомов заболевания. Только в 20 % случаев хроническое заболевание было заподозрено участковым врачом; в 60 % – диагноз выставляется «узким» специалистом и в 20 % случаев заболевание выявляется, как случайная находка при обследовании ребенка в стационаре по поводу других состояний и заболеваний. Диспансеризация практически отсутствует или неадекватна более чем в 85 % наблюдений. При этом около 75 % установленных состояний и заболеваний не требовали специальных знаний, и только около 50 % морфофункциональных отклонений и заболеваний требовали специальных умений по их коррекции. Такая согласованность позволяет положительно оценить экологическую валидность результатов.

В результате исследования нам удалось выделить координаты субъективного опыта, позволяющие структурировать профессиональные позиции испытуемых выборки исследования.

Также установлено влияние на профессиональную позицию двух факторов. Во-первых, профессиональная позиция определяется степенью овладения профессией, включенности в реальную деятельность, что проявляется в различиях между врачами и студентами. Заметим, что во всех ситуациях, описанных студентами, реально присутствовал врач, под руководством которого работал студент. В этой связи представляет интерес сравнение оценок ситуаций, описанных студентами, полученных как от экспертов-врачей, так и от студентов, которое мы планируем провести в дальнейших исследованиях. Во-вторых, профессиональная позиция определяется индивидуальными особенностями субъекта, что проявляется в рассогласованности ответов испытуемых практиков. Степень профессионализации в нашей выборке оказалась более сильным фактором, чем особенности субъектов. Хотя полученные результаты позволили охарактеризовать профессиональную позицию врача лишь в сравнительном плане – по отношению к позиции студентов: описанная нами профессиональная позиция врача достаточно точно совпадает с данными медицинских исследований.

Но проведенное исследование поставило и ряд вопросов, среди которых основным является вопрос микродинамики профессиональной позиции врача в процессе практического мышления. Возможно, в дальнейших исследованиях для ответа на этот вопрос нам потребуется не только выделить координаты субъективного опыта, допускающие сравнительное сопоставление профессиональных позиций, но и ввести типологию профессиональных позиций, допускающую сравнение процесса решения практических задач испытуемыми со сходной профессиональной позицией.

ЛитератураАбульханова К. А. Рубинштейновская категория субъекта и ее различные методологические значения // Психология индивидуального и группового субъекта / Под ред. А. В. Брушлинского, М. И. Воловиковой. М.: ПЕРСЭ, 2002. Гл. 2. С. 34–50.

Артемьева Е. Ю. Основы психологии субъективной семантики / Под ред. И. Б. Ханиной. М.: Наука: Смысл, 1999.

Брушлинский А. В. О критериях субъекта // Психология индивидуального и группового субъекта / Под ред. А. В. Брушлинского, М. И. Воловиковой. М.: ПЕРСЭ, 2002. С. 9–33.

Брушлинский А. В. Психология субъекта / Отв. ред. В. В. Знаков. М.: Изд-во ИП РАН; Спб.: Алетейя, 2003.

Корнилов Ю. К. Проблема поиска наиболее общих характеристик практического мышления // Практическое мышление: теоретические проблемы и прикладные аспекты. / Под ред. А. В. Карпова, Ю. К. Корнилова. Ярославль: Изд-во Яросл. гос. ун-та, 2007. С. 9–21.