Полная версия:

Жизнь должна быть чистой

История Каунасского гетто потрясает. 18 августа 1941 прошла «акция интеллигентов», 26 сентября «акция 1000», а 4 октября ликвидировано Малое гетто[73]. Без малого за три месяца была уничтожена половина населения гетто. Это всего лишь пара эпизодов, не претендующих на исчерпывающий обзор истории Каунасского гетто. Однако и этих нескольких фактов достаточно, чтобы задать вопрос: как в пору таких пограничных экзистенциальных переживаний удавалось тем, кто остался в живых, сохранить здравый рассудок и не сломаться?

Не всем удавалось в таких условиях сохранить здравый рассудок. Осмысляя собственный опыт, могу сказать одно: многое определялось просто-напросто инстинктом самосохранения – никогда мне так не хотелось жить, как в гетто! А когда охота выжить, стараешься сосредоточиться на том моменте, в котором находишься, к примеру: «Надо раздобыть чего-нибудь поесть, чтобы были силы пойти на работу!» Одним из главных стимулов уцелеть было желание когда-нибудь поведать миру, что пришлось пережить мне и моим близким. Ведь здраво осознать безмерность происходящего убийства было невозможно…

Желание цепляться за жизнь усиливала и любовь к близким.

По правде сказать, я и сейчас, говоря с вами, сама ищу ответы на многие вопросы. И на некоторые не нахожу, хотя не раз спрашивала себя: «Как в Освенциме десять тысяч заключенных стояли и смотрели на казнь детей?» Я имею в виду эпизод из рассказа Эли Визеля «Ночь»[74]. Столько народу, ведь они могли бы победить эсэсовцев, всего несколько десятков. Несмотря на это, огромная толпа стояла безгласно и бездействовала, когда казнили трех изголодавшихся детей… В какой-то момент прозвучал вопрос: «А где сейчас Бог?»

Скорее всего, каждый из стоявших в той толпе до последней минуты жил надеждой, что именно ему в последний момент удастся спастись, и в то же время сознавал, что малейшая попытка бунта тут же убьет эту надежду.

Но все это лишь предположения. Я никогда не стояла над ямой и не знаю, что чувствуют люди в такой ситуации. Обвинять их за непротивление, по-моему, глупо и даже жестоко.

Думаю, нашу судьбу во многом определяли случайные совпадения. Мы жили в постоянном страхе и никогда не знали, какие последствия будет иметь то или иное решение. Жизнь превратилась в какую-то лотерею. Так, например, во время «акции интеллигентов» мой старший двоюродный брат Вальдемар Гинзбург хотел попасть в число 500 евреев, отобранных эсэсовцами якобы для работы в каунасских архивах, но… Всех их сразу расстреляли. Брата не взяли, так как в списках он был, кажется, 513-м. И он по случайности остался жив.

Эти совпадения так же сложно объяснить, как и то, о чем я уже говорила, – бессилие огромной толпы перед безнаказанным произволом нескольких десятков негодяев, пусть даже вооруженных.

Раз уж я начала о совпадениях, надо рассказать еще одну историю. Поначалу в Каунасе было два гетто – Большое и Малое[75]. В Малом работала инфекционная больница. Отец моего друга Яши Браунса доктор Моисей Браунс был врач-инфекционист[76]. Он часто брал с собой на работу сына-подростка. Как-то утром, это было 4 октября 1941 года, они на пару минут опоздали, и ворота Малого гетто оказались закрыты. Эта случайность спасла им обоим жизнь: именно в тот роковой день нацисты спалили больницу со всеми пациентами и персоналом… Ясно, что существует какая-то судьба, но понять, каким образом она действует, а тем более говорить об этом – невероятно сложно.

Были такие случайности и в моей жизни. Меня раз десять могли пристрелить, но попадались такие белоповязочники или эсэсовцы, которые отнимали часы, издевались, унижали, но не убивали…

Еще один страшный удар по Каунасскому гетто – «Большая акция» 28 октября 1941 года. Расскажете, как Вам удалось выжить в этой бесчеловечной «лотерее» смертного часа[77]?

Перед этой акцией трудоспособным и работающим выдавали так называемые «йордановские удостоверения»[78]. Все верили, что эти удостоверения – что-то вроде гарантии спасения, и стремились их получить, чуть ли не дрались за них.

Когда была объявлена «Большая акция», на площадь Демократов должны были выйти все, от мала до велика, и трудоспособные, и больные обитатели гетто. Стараясь выглядеть как можно более взрослой (мне тогда было тринадцать), т е. способной работать, я оделась в мамину одежду, надела ее лифчик и напихала в него каких-то чулок, чтобы грудь казалась как у взрослой женщины.

Помню, как мы стояли колоннами, разделенные, как правило, по местам работы, а мимо нас шел гестаповец Хельмут Раука[79] и командовал, кому из евреев отойти налево, кому направо. Иными словами, одних посылали на смерть, другим еще давали временную возможность пожить. Было очень холодно. Мы стояли целый день, с раннего утра, ожидая, пока Раука с приспешниками дойдет до нашей колонны. Нас начали «сортировать» уже в сумерках, после четырех. Я видела, как Вальдемара, тетю Полю и дядю Самуила[80], ее мужа, отправили «в хорошую сторону», потому что они выглядели еще здоровыми и могли работать.

Бабушке с дедушкой было уже за 70. Выглядели они плохо, однако я не теряла надежду спасти их. Когда Раука подошел к нам, я смотрела ему прямо в глаза, наверное, с такой гипнотической силой, что он их даже не заметил. Я слышала, как он сказал: «У этой девушки красивые глаза. Направо!» Помню, как я тащила бабушку с дедушкой, как бабушка на бегу умоляла: «Детка, не спеши. Я уже не могу бегать!» – а я продолжала тянуть их за собой с почти сверхъестественной силой… В тот раз нам еще суждено было вернуться в свое жилище…

С ноября 1941 по октябрь 1943, по словам Вальдемара Гинзбурга, автора потрясшей читателей книги «И Каунас плакал», которая здесь уже упоминалась, в гетто был период сравнительного затишья. Вы заговорили о «высших моментах». Было ли это тогда же, в сравнительно спокойный период, когда в гетто стала организовываться культурная жизнь?

Мы были молоды…

Кажется, в 1942 году в гетто был создан оркестр. У меня был друг, Буби Розенбаум[81], он очень любил музыку. Мы ходили с ним слушать оркестр или к нему домой крутить пластинки, и в эти моменты я снова чувствовала себя человеком. Ведь то, о чем я сегодня рассказывала, не только пугало и тяготило, но и заставляло задаваться вопросом: «За что евреев, в том числе и меня, так жестоко преследуют?» В пограничной ситуации волей-неволей начинаешь думать: «А вдруг в нас, евреях, в том числе и во мне, действительно есть что-то такое отталкивающее или дурное, что определило теперешнее наше положение?»

Я уже говорила, что музыка развеивала такие мысли, предположения и сомнения. Как и литература. В гетто была организована подпольная школа. Помню, как мы читали там баллады Шиллера. Там говорилось о дружбе, добре, любви, благородстве, правде и верности. Читая возвышенные строки немецкого поэта, я чувствовала, как возрождается и растет во мне вера в человека и в жизнь.

Разговор IV

«Простить и строить будущее – предназначение живых»

Теперь хотелось бы услышать о том, как Вам удалось бежать из Каунасского гетто.

Долгое время бытовало ошибочное убеждение, что, если мы будем полезны Рейху, нам позволят выжить. С течением времени стало ясно: все евреи гетто обречены на смерть, наша гибель – только вопрос времени. Поэтому все стали искать выход. Кто-то из молодежи ушел в партизаны. Хотя, честно говоря, никто их там с распростертыми объятиями не ждал – одно из обязательных условий для того, чтобы попасть в советские партизаны, было наличие оружия. А где его взять? Другие пытались найти себе или детям убежище в литовских семьях. Это тоже была нелегкая задача: ведь нацисты валили в одну яму и евреев, и тех, кто их спасал. Кроме того, пропаганда нацистов и ЛФА сильно влияла на общественное мнение – на евреев смотрели как на виновников всех обрушившихся на Литву несчастий[82].

Я сама не хотела покидать гетто. Еще живы были дедушка, тетя, другие родственники и друзья. Но летом 1943 года я получила письмо от Онуте Багданавичюте-Стримайтене.

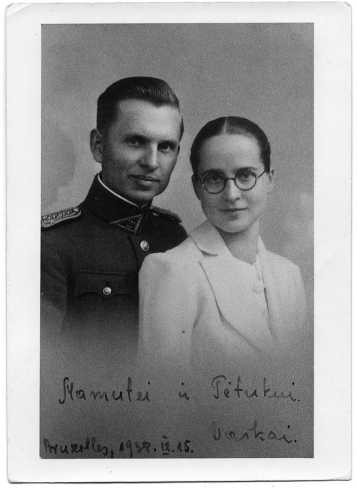

Онуте работала в Государственном лотерейном агентстве моего отца. Я ее очень любила, знала всю ее семью. Ее отец работал органистом в Кудиркос-Науместисе, иногда летом я ездила к ним в гости. Дружила с ее братьями и сестрами. В 1938 году Онуте вышла замуж. Нас с мамой пригласили на свадьбу, есть несколько фотографий с этого праздника. Муж Онуте, Юозас Стримайтис, был военный[83]. Его послали учиться в Бельгию, и они с женой поехали туда еще до первой советской оккупации. Таким образом они избежали депортаций. Война застала Юозаса и Онуте в Бельгии.

В Каунас они вернулись в 1942 году.

Я предполагаю, что в Бельгии они общались с моим папой. Папа, как вы уже знаете, в то время жил в Брюсселе с литовским паспортом. Думаю, именно он заговорил с ними обо мне.

Как бы то ни было, вернемся к письму. Его передал мне кто-то из бригады гетто, работавшей в городе. Онуте сообщала, что для меня готовятся документы, что мне надо бежать из гетто, где меня ждет только гибель. Прочитав письмо, я долго думала, что же мне делать. Не хотелось бросать близких. Правда, Алик и Мара[84] уже тоже готовились к побегу. В конце концов близкие убедили меня решиться на побег: всем вместе уйти все равно не удастся, придется спасаться поодиночке.

Наконец было решено, что 7 ноября 1943 года я с вечерней бригадой выйду из гетто. С евреем-полицейским заранее договорились, что меня не сосчитают, что я сниму с одежды звезду Давида, которая будет не пришита, а только приколота, и сразу за воротами выйду из колонны.

Помню, как долго, кажется, в будке полицейского у ворот гетто, мы ждали бригаду, которая задерживалась. Обычо вечерняя бригада на городские работы выходила в четыре, а в тот день она вышла только после шести. Уже как следует стемнело. Сопровождал колонну один вооруженный белоповязочник, а может быть, литовец-полицейский.

Вроде бы все складывалось хорошо… Самым страшным был момент выхода из колонны. Если бы охранник заметил – само собой, пристрелил бы на месте. Помню, как шагнула из колонны в сторону переулка. Ощущение такое, будто в спину нацелено дуло. Я медленно шла в сторону переулка, а в голове одна мысль: «Без паники! Не спеши! Спокойно! Не выдай себя!» Слава Богу, охранник не заметил, и я повернула с улицы Крикщюкайтиса на Юрбаркскую, которая вела к мосту. На мосту меня должна была встретить Онуте, но в условленном месте я ее не обнаружила, ведь, как уже сказано, опоздала на встречу на целых два часа.

Каунас я знала отлично, так что пошла туда, где жили Онуте и Юозас. С легкостью нашла нужный дом в начале улицы Донелайтиса, и тут вдруг поняла, что не знаю номера квартиры.

Пришлось постучаться в первую попавшуюся дверь – как оказалось позже, прямо к сторожу дома. Встреча могла оказаться роковой, ведь большинство сторожей сотрудничало с гестапо. И снова, должно быть, спасло меня хорошее знание литовского. Сторож ничего не заподозрил, правда, Онуте и Юозас, узнав, что я вначале постучалась к нему, перепугались насмерть. Всю ночь, наверное, не спали, а ранним утром мы с Юозасом поспешили на дизель Каунас – Вильнюс. Так я оказалась в Вильнюсе, и начался вильнюсский период моей жизни. С 8 ноября 1943 года я стала виленчанкой!

В Вильнюсе Юозас отвел меня к своей сестре. Она жила в Жверинасе. Это была милейшая женщина, правда, не без оснований напуганная, что из-за меня она попадет в беду. Все три ночи, что я была у нее, она не сомкнула глаз. Было очевидно, что надо искать приюта у кого-то другого. Так я оказалась у Пранаса, брата Онуте. Я любила его с детства. Это был удивительный человек, необычайно добрый, с прекрасным чувством юмора. Хирург по профессии, Пранас обладал писательским талантом, интересовался и другими искусствами, особенно театром[85]. У него собирались интереснейшие люди, такие, как Шкема, Качинскас, Юкнявичюс, Лукошюс[86]. Жили мы во дворце Ходкевичей, где сейчас Вильнюсская художественная галерея. (В моей комнате теперь кабинет вице-директора Национального художественного музея, моего бывшего студента Витаутаса Бальчюнаса[87]). Всем, кто заходил к Пранасу в гости, говорилось, что я его родственница из деревни. Очень интересно бывало устроиться в уголке и слушать их разговоры. Жаль, что ничего не записывала.

У Пранаса было очень хорошо. Однажды он выдал мне деньги на перманентную завивку – чтобы я, по его словам, выглядела, «как все молодые девушки». Но то была ошибка: с вьющимися волосами моя внешность стала еще более еврейской.

Жила я у Пранаса с документами Ирены, дочери Феликсаса Трейгиса, директора Мариямпольской гимназии[88]. Сама я г-на Трейгиса не знала, скорее всего, Стримайтисы попросили его помочь, и он согласился. Так я легализовалась в Вильнюсе.

Мне помогла устроиться на работу в круглосуточные ясли (на ул. Субачяус, д. 16), санитаркой к доктору Изидорюсу Рудайтису, Марцеле Кубилюте, замечательный человек, большая патриотка Литвы. Впоследствии я узнала, что она была литовской разведчицей[89].

В яслях я кормила детишек, мыла пол и убирала в палатах, меняла белье, стирала. Где-то через неделю после начала работы в палату вбежала старшая медсестра Габрюнене с расспросами: «Кто ты? Откуда? Как твоя фамилия?» Мне показалось, что она спрашивает сердито, подозревая, что я еврейка. Я, конечно, на все вопросы ответила и сразу рассказала о нашем разговоре Пранасу и Марцеле. Оказывается, среди персонала пошел слух, что я еврейка, но доктор Рудайтис это категорически отрицал, и теперь все в порядке. Правда, доктор Рудайтис тоже не знал всей правды: Марцеле сказала ему, что я «еврейка наполовину».

Так что все вроде бы успокоилось. Однако ровно через неделю в палату вбежала медсестра и сообщила, что здание окружено гестаповцами. Я была уверена, что это за мной. Лихорадочно думала: «Что же теперь делать?» Пыталась совладать с эмоциями… Зашла в туалет, спустила воду и попробовала мыслить логически. Если пытаться сбежать, точно поймают. Притом я ведь зарегистрирована у Пранаса, значит, пострадает и он. Если останусь на рабочем месте – не выдам себя. А если все же возьмут, будет хотя бы возможность объяснить гестапо, что Пранас ничего не знал о моем происхождении, потому и сдал мне комнату. Взвесив все «за» и «против», я вернулась в палату, взяла манную кашу и стала кормить какого-то ребенка, было время обеда. В этот момент по коридору загрохотали военные сапоги. В палату вошел доктор Рудайтис и с ним несколько гестаповцев. Лиц не помню, память сохранила только прекрасно начищенные сапоги. Не вполне уверена, но мне показалось, что войдя в палату, доктор Рудайтис подмигнул мне. А гестаповцы, осмотрев помещение, вышли. Как я узнала позже, приходили они по доносу, что в яслях есть еврейские дети. Раненым немецким солдатам не хватало донорской крови, и еврейских детей хотели использовать в качестве доноров. Доктор Рудайтис не сдал гестаповцам ни одного ребенка. Правда, во время проверки было обнаружено несколько обрезанных мальчиков, но доктор Рудайтис сказал, что это дети не еврейские, а караимские.

Можно сказать, что визит гестапо в ясли легализовал меня. Я обрела «благонадежность» и проработала там до конца нацистской оккупации.

Каждый день я шла на работу по улице Субачяус. В нынешнем доме под номером два располагался бордель, обслуживавший немецких солдат. Четверг был выходной, и девицы, в основном польки, сидели на подоконниках и задирали прохожих. Так что, ходя мимо этого дома, я получила исчерпывающее сексуальное образование.

Как я уже сказала, после гестаповской проверки в яслях наступило сравнительное спокойствие. Я продолжала жить у Пранаса, однако с течением времени стало ясно, что оттуда надо перебираться. У Пранаса была в Шяуляй невеста Яне, и ей не очень-то нравилось, что у ее будущего мужа живет дома какая-то девушка. В наших с Пранасом отношениях никакого подтекста не было, но в Шяуляй поползли слухи, что Янин жених живет с какой-то девицей. А мне ведь было уже пятнадцать…

Но главная причина, из-за которой мне пришлось съехать, была связана с незначительным на первый взгляд происшествием. Как-то вечером у Пранаса, как обычно, собралась богемная компания. Кто-то принес довольно примитивный альбом репродукций голландского художника Винсента Ван Гога, и вся компания его с интересом листала. Я очень любила Ван Гога, видела в Париже его картины, поэтому как-то забылась и во всеуслышание заявила: «Ван Гог мой любимый художник!» Конечно, все удивились – откуда деревенской девчонке знать французского художника?

Не сомневаюсь, что никто из гостей Пранаса не выдал бы меня, но все они были любители приложиться к рюмочке. А выпивший человек нередко расскажет такое, чего трезвый не рассказал бы. Так что оставаться в этом гостеприимном доме стало небезопасно. Пришлось мне уйти.

Мои спасители – Онуте и Юозас – договорились с такой Марией Мешкаускене (она жила на проспекте Гедиминаса в доме номер 32), что я поселюсь у нее[90]. Ее муж, полковник литовской армии, в первую советскую оккупацию был арестован и вывезен куда-то в Россию, в заключение[91]. У г-жи Мешкаускене была десятилетняя дочь Сауле и прислуга Ядвига. В той же квартире жила и Марцеле Кубилюте. С ней я наконец-то могла поговорить, что называется, по душам. У Мешкаускене я прожила два месяца, но по разным причинам чувствовала себя не особенно уютно, хотя очень благодарна за предоставленное убежище и понимаю, как сильно она рисковала. Смею предположить, что г-жа Мешкаускене решила помочь мне, так как была глубоко верующей, кроме того, за меня просил ксендз Скурскис, совершивший надо мной таинство крещения в костеле Св. Игнотаса[92].

Чтобы не возбудить подозрений и не отличаться от всех, я должна была каждое воскресенье ходить на службу. Между прочим, это не было «спектаклем». Я действительно чувствовала себя там очень хорошо… Ведь Христос любит страждущих даже больше, чем счастливых, и им воздастся на небесах. Так что в костеле я чувствовала себя полноценным человеком, которого Бог любит и опекает, а не каким-то отщепенцем, который хуже других. По крещению мое имя Мария, а по конфирмации – Котрина. Конфирмацию я получила у епископа Мечисловаса Рейниса[93].

Долгое время, даже и в советские годы, я была очень верующей и постоянно ходила на службы.

Каунас, 1930. С этим медвежонком связана целая история. Ирене очень хотелось сестру или брата, и однажды она по секрету сообщила подружкам, что у нее родился братик. Когда подруги пришли в гости, Ирена показала им спящего в кровати медвежонка

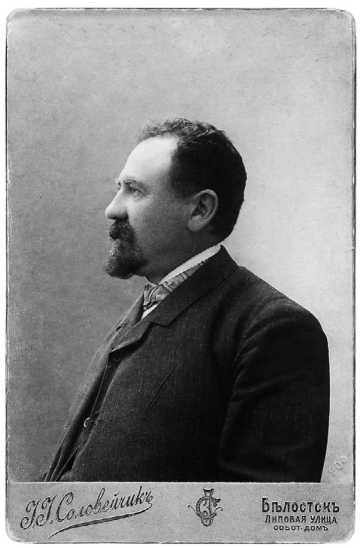

Дедушка Ирены Лазарь Вейс перед Первой мировой войной

Она Штромайте, Эугения Штромене, София Штромайте-Вейсене, Каунас, 1926

Ирена первая слева. В центре стоит ее дедушка Хиель Штромас. Каунас, 1933

День рождения двоюродного брата Ирены, Лёвы Штромаса. Каунас, 1934.

Ирена сидит первая справа. За ней стоит бабушка Хая, вторая слева мама Ирены София

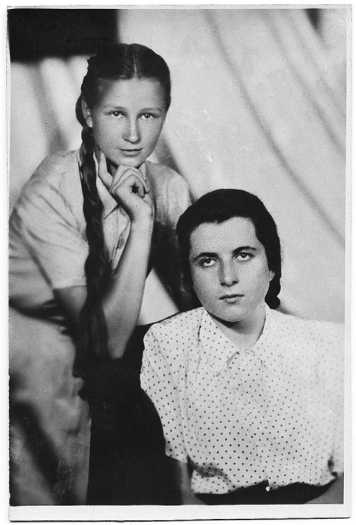

Ирена с мамой. Каунас, 1938. Фотостудия Зинаиды Блюменталь

Каунас, 1938. 2 сентября 1943 эта фотография была подарена Яше Браунсу. Желая сохранить фотографию, он зарыл ее на территории Каунасского гетто, и после войны она была найдена

Отец Ирены Изидорюс Вейсас.

Брюссель, 1949

Юргис Штромас, Эугения Штромене, Маргарита Штромайте. Берлин, около 1936

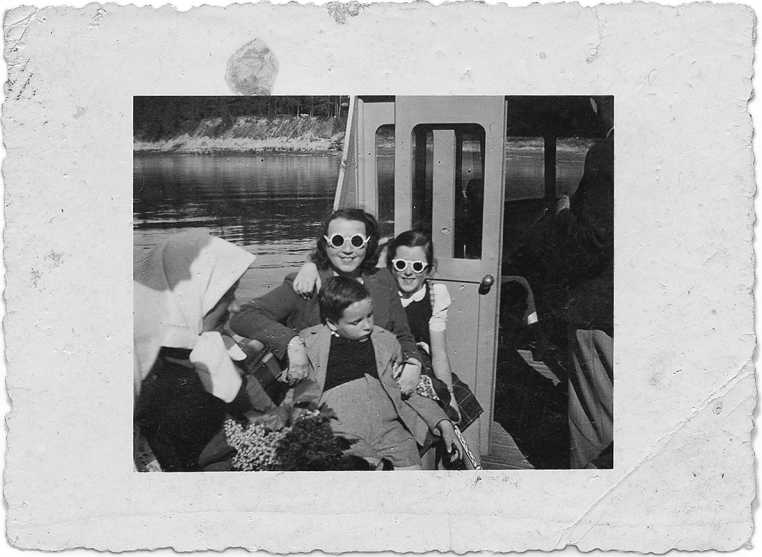

София Вейсене, Ирена Вейсайте, Алик Штромас на переправе через Неман возле Бирштонаса, 1939

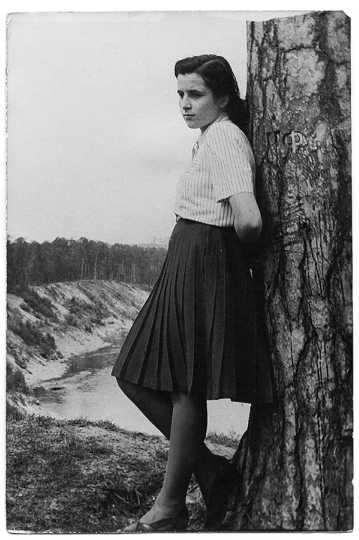

Маргарита Штромайте. Каунасское гетто, 1942

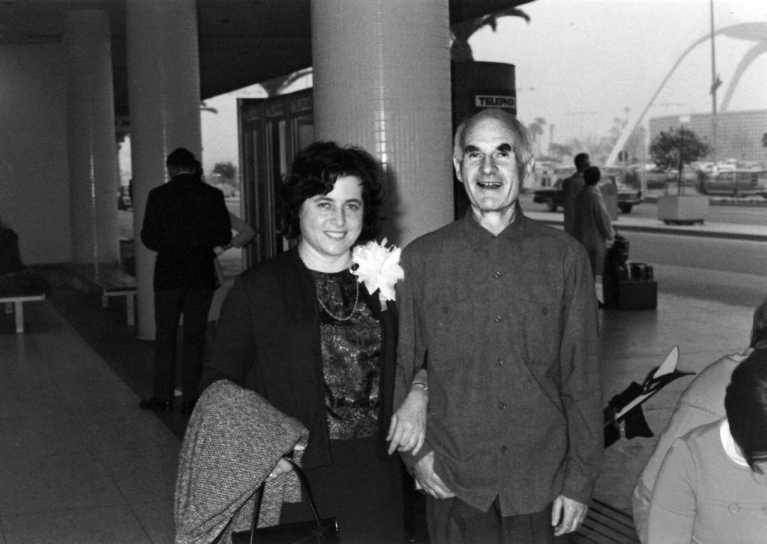

Спасители Ирены: Юозас Стримайтис и Она Багдонавичюте-Стримайтене. Брюссель, 1938

Мария Ладигайте, дочь Стефании Ладигене, и Ирена Вейсайте. Москва, 1947

В парке Вингис, 1947

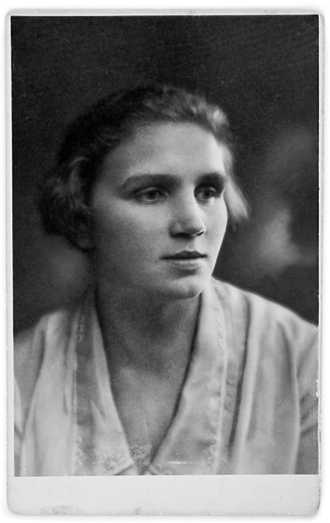

Стефания Палюлите-Ладигене, 1920. Весной 1944 она приняла Ирену в семью

Ванда Заборскайте, классная руководительница Ирены. Вильнюс, 1947

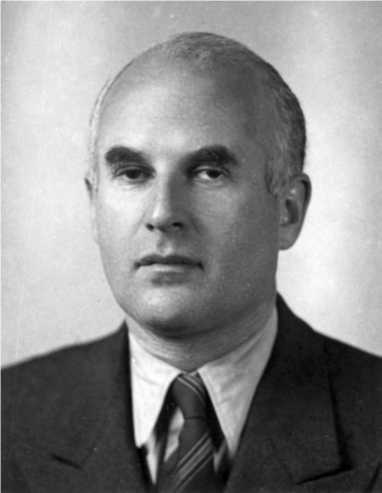

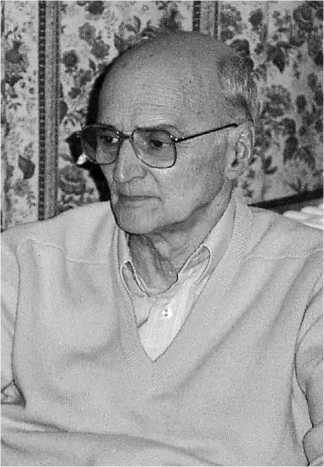

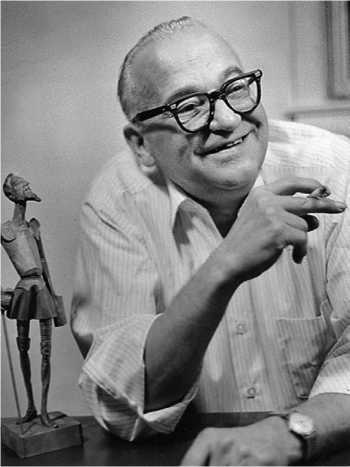

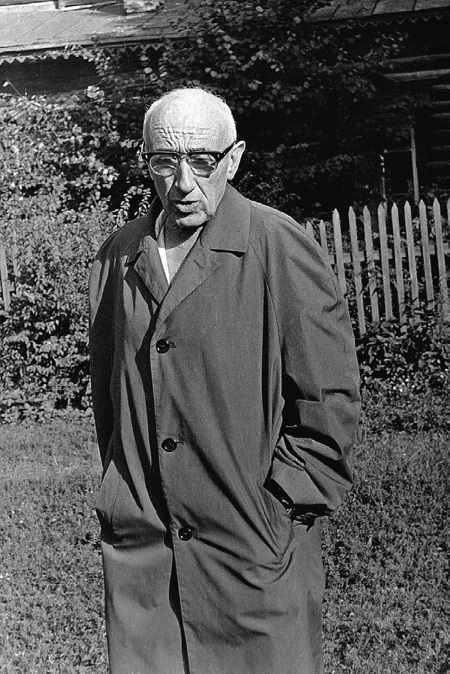

Вальдемар Гинзбург. Около 2008

Пранас Багдонавичюс, приютивший Ирену в Вильнюсе в 1943 г. Нью-Йорк, 1970-е

Школьные подруги, медалистки. Слева направо: Сигита Палецките, Ирена Вейсайте, Бируте Баужайте, Лиля Бокшицките. Вильнюс, 1947

Ирена с Бетти и Моисеем Браунсами. Вильнюс, 1947

Около 1947

Ирена и Гене – студентки Вильнюсского университета. 1947

Литовские студенты МГУ, Ирена Вейсайте в центре. 1951

Литовские студенты МГУ Ирена вторая слева в первом ряду, Александрас Штромас первый справа во втором. Москва, 1951

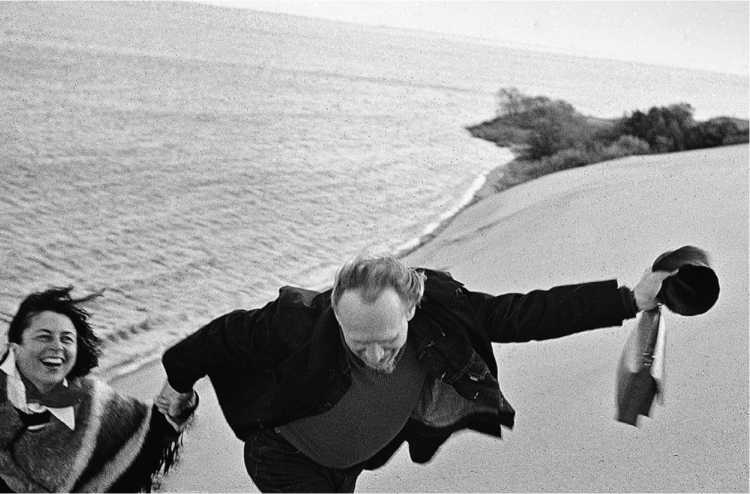

С Еленой Маркович. Паланга, 1952

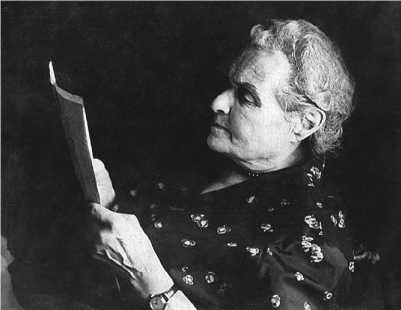

Профессор Мария Тронская, научный руководитель кандидатской диссертации Ирены Вейсайте.

Ленинград, около 1960

1954. Фото Б. Залесской (?) из архива А. Герасимовой

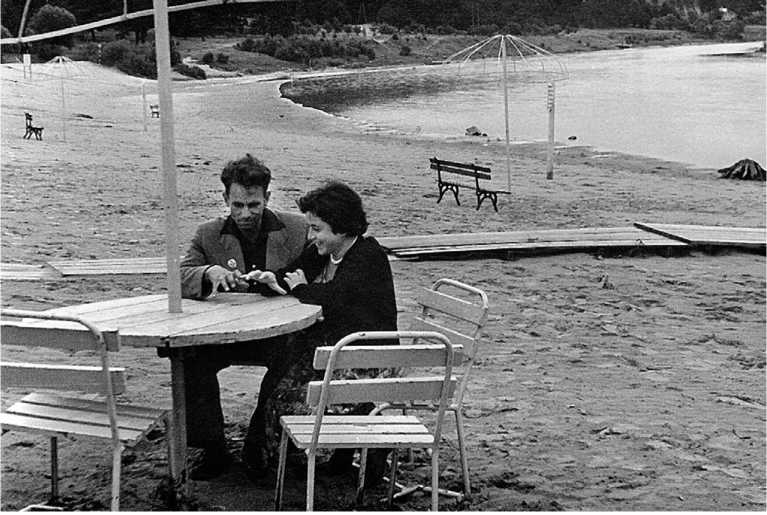

С Тадасом Масюлисом на берегу реки Нерис по возвращении Масюлиса из 11-летней ссылки. Вильнюс (Валакампяй), 2-я половина 1950-х

С дочкой Алиной.

Вильнюс, около 1958

Яков Бум, Алина, Ирена. Вильнюс, начало 1960-х

Слева направо: Ирена Вейсайте, Йонас Юрашас, Калью Хаан. Внизу: Аушра-Мария Слуцкайте-Юрашене. 1960-е

С дочерью Алиной и Александрасом Штромасом в Тарусе. 2-я половина 1960-х

Ближайшая подруга Ирены Татьяна Николаевна Абрикосова, начало 1970-х

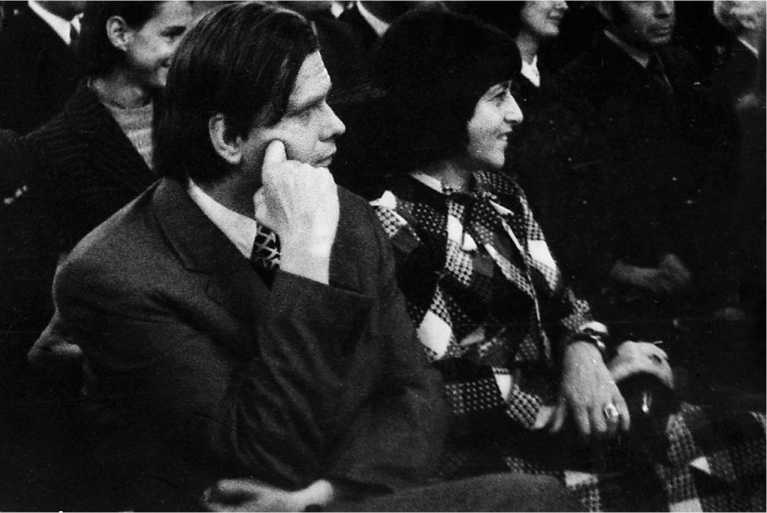

На заседании «Театральной мозаики» в Вильнюсском Педагогическом институте, 2-я половина 1970-х. Фото: Она Паедайте

Первая встреча с отцом после войны. Лос-Анджелес, 1968

Николай Оттен. Таруса, около 1966

Григорий Кроманов в Таллинском русском драматическом театре, 1982

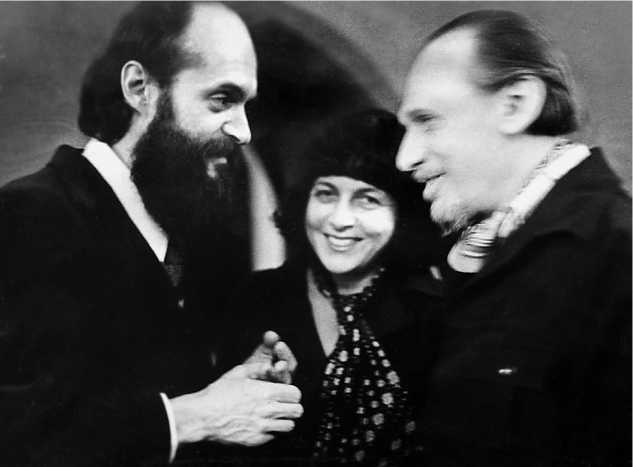

С Григорием Кромановым. Нида, около 1972

Казис Сая и Григорий Кроманов на репетиции спектакля «Святое озеро». Таллин, 1971

С Томасом Венцловой на вечере в Союзе писателей Литвы. Вильнюс, около 1976

Арво Пярт, Ирена Вейсайте, Григорий Кроманов. Таллин, около 1976