Полная версия:

Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру

Но с девочками Даниил общался мало, да и обожавшие его мальчики-“пажи” были не слишком ему интересны. Он жил в своем мире, в нем шла какая-то внутренняя работа.

Мрачноватый, замкнутый, немногословный, он… часто, закурив трубку, распахнув пиджак и засунув руки в карманы, стоял так, оглядывая класс, как казалось, несколько свысока[73].

Наталья Ивановна Колюбакина среди выпускников 2-й Детскосельской единой советской трудовой школы (бывшей Мариинской гимназии). Выпуск 1920 г.

В числе немногих друзей-одноклассников, появившихся у Хармса в эти годы, были Ната (Наталья) Зегжда и Николай Ефимов. С ними он продолжал общаться и после окончания школы.

В Царское Село из Петрограда приехал рослый, щеголеватый, несколько эксцентричный, нерадивый в учебе подросток Ювачев, лишь с виду похожий на “совсем взрослого молодого человека”. В город (уже Ленинград) вернулся молодой писатель Даниил Хармс, которого лишь несколько лет отделяло от первых шедевров. Именно в эти два года и состоялось “второе рождение”.

Когда впервые прозвучало имя Хармс (или Чармс, или Шардам)? И каково происхождение псевдонима? Обычно его связывают с английским charm (и французским charme) – обаяние, и с английским же harm – вред, ущерб, или с немецким Harm – горе. Именно с этими словами связывал происхождение своего псевдонима сам писатель в разговоре с Алисой Порет в тридцатые годы. Впрочем, фантазия интерпретаторов иногда идет дальше: Е.А. Белодубровский, к примеру, упоминает некую Е. Хармсен[74], преподавательницу женской гимназии в составе Петершуле; В.Н. Сажин вспоминает буддийское понятие “дхарма”.

Впервые подпись-монограмма “DCh” появилась под текстом, который долгое время считался первым литературным произведением писателя:

В июле как-то в лето нашеИдя бредя в жару дневнуюШли два брата: Коля с ЯшейИ встретили свинью большую.“Смотри свинья какая в полеИдет” заметил Коля Яше“Она пожалуй будет КоляНа вид толстей чем наш папаша”.Но Коля молвил: “Полно Яша,К чему сболтнул ты эту фразу?Таких свиней как наш папашаЯ еще не видывал ни разу”.Под стихотворением стоит дата “1922”. Однако в статье А.Л. Дмитренко “Мнимый Хармс”[75] приводится источник текста – популярный сборник “Чтец-декламатор”, в который эти немудреные юмористические стишки включались начиная с 1903 года. Автором их был довольно известный в свое время стихотворец Алексей Федорович Иванов (псевдоним Классик; 1841–1894). О популярности стихотворений свидетельствует то, что они были перепечатаны в журнале “Кадетский досуг” (1907. № 12. С. 208). Правда, в “Чтеце-декламаторе” и в журнале стихи звучат чуть более складно:

Из детских разговоров

В июле по деревне нашей,Спеша домой в жару дневнуюБрели два брата, Коля с Яшей,И встретили свинью большую.– Смотри, свинья какая с поляИдет!.. – заметил Коле Яша. –Она, пожалуй, будет, Коля,Толстей на вид, чем наш папаша!Но Коля молвил: – Полно, Яша,К чему сболтнул ты эту фразу;Таких свиней, как наш папаша,Я не видал еще ни разу!В стихотворении Иванова-Классика (возможно, воспроизведенном со слуха, а может, и сознательно искаженном) привлечь внимание будущего писателя могло лишь одно: тот особого рода туповатый, тяжеловесный юмор, когда в действительности смешна не острота, а сам нелепый и самодовольный остряк. На этом приеме основано воздействие, например, сочинений Козьмы Пруткова[76], которые, видимо, в эти годы стали одной из настольных книг Даниила Ювачева. Со стихотворением из “Чтеца-декламатора” Ювачев поступает почти как борхесовский Пьер Менар с Дон Кихотом: усыновляет его, причем не от своего имени, а от имени DCh, своего только что родившегося двойника. Фиктивное авторство и фиктивная дата по идее должны, изменив контекст, изменить смысл целого. Но в данном случае стихотворение изначально так бессмысленно и тупо, что контекстуальные манипуляции не могут ничего ни прибавить к нему, ни убавить. Остается странная шутка, и именно так – со странной шутки – и должен был начаться путь писателя Даниила Хармса… Впрочем, полная форма Charms появилась лишь в 1924 году: в дневнике, в подписях к рисункам, а по-русски имя Хармс впервые зафиксировано совсем уж в неожиданном источнике. Но об этом – чуть ниже.

По свидетельству одноклассников, Ювачев в детсткосельский период “уже писал стихи и на вечере-встрече на след. год читал некоторые из них, напр., “Задам по задам за дам” и проч. в этом роде к ужасу своей тети”[77]. Не исключено, что эти стихи – того же происхождения, что и “В июле как-то в лето наше”.

Видимо, стихи, которые DCh, к ужасу тетки, читал на школьных вечерах в качестве своих, – была маска, скрывавшая сложную внутреннюю жизнь. В эти годы Даниил, без сомнения, много читал, выбирая (как все очень молодые люди) прежде всего то, что непосредственно соотносилось с его внутренней жизнью. Наталья Ивановна была горячей поклонницей Толстого, Иван Павлович Ювачев – его добрым знакомым, но мало что в рациональном и тоталитарно устроенном мире “великого дедушки” могло стать близким юному Ювачеву. Гораздо ближе оказался ему Гоголь. А из модных в 1920-е годы в России и Европе писателей двое стали особенно дороги его сердцу.

Слава первого, Кнута Гамсуна, в большей мере относилась к эпохе накануне Первой мировой войны. В произведениях норвежского самородка, чья юность отчасти напоминала юность Горького (впрочем, и печальный финал биографии Гамсуна, сдуру на девятом десятке поддержавшего гитлеровскую оккупацию Норвегии, напоминает о бесславных последних годах Буревестника Революции), нашли воплощение идеалы ницшеанства. “Северный Глан” был для целого поколения русских и европейцев тем же, чем некогда для их дедушек и бабушек Чайльд-Гарольд и Манфред. Даниил никогда не интересовался Ницше. Его могли привлечь в норвежском писателе острота, точность, внутренний динамизм, интонация легкого удивления перед непостижимостью и странностью мира и, не в последнюю очередь, иррациональные, нелогичные поступки гамсуновских героев. В глазах большинства читателей старшего поколения подобное поведение (тот же Глан в “Пане” простреливает себе левую ногу, кидает в море туфлю возлюбленной, плюет в ухо сопернику) объяснялось противоречивостью мощных и самобытных натур, охваченных трагическими страстями. Но для Даниила Ювачева, а позднее для писателя Даниила Хармса эти поступки, по всей вероятности, были интересны сами по себе, в своей онтологической чистоте.

Двадцатые годы породили новых людей. Даже дети старых интеллигентов часто не походили на своих родителей. Их отрочество прошло в годы голода и войн, когда все красивые слова обесценились. Молодые люди двадцатых в значительной своей части не были циниками, напротив, они зачастую были идеалистами. Но всякий сентиментальный пафос раздражал их, всякий человек, слишком подробно и патетически повествующий о своих душевных переживаниях, был им смешон, как Ильфу и Петрову – Васисуалий Лоханкин. Вошедший было в моду психоанализ уже потеснили биховиористские концепции. Проза двадцатых описывала в основном не переживания, а поведение героев. Хармс далеко не во всем был сыном своего поколения – он не разделял его социальных идеалов, и ему, несмотря на его любовь к технике, был чужд господствовавший в те дни инструментальный, технологический взгляд на культуру. Но Гамсуна он читал теми же глазами, какими могли читать его Лидия Гинзбург, Варлам Шаламов, Николай Заболоцкий.

Второй любимый писатель Хармса, Густав Мейринк (Майринк), вошел в моду именно в начале 1920-х годов. В эти годы несколько раз выходили его книги по-русски. “Голем” был издан дважды – в переводе М. Кадиша в Берлине в 1921-м и в переводе Д.И. Выгодского (переиздающемся поныне) в Петрограде годом позже. Это издание, вероятно, и было доступно Даниилу Ювачеву. В 1923 году вышли, кроме того, “Избранные рассказы” Мейринка в переводе Е. Бертельса, книга рассказов “Летучие мыши” в переводе Д. Крючкова и еще одна книга – “Лиловая смерть”. Но если Гамсуна Хармс прочитал, видимо, еще в Детском Селе, то знакомство с “Големом” произошло, судя по записным книжкам, уже после возвращения в Ленинград, в 1926 году.

Мейринк был оккультистом, и, как большинство европейских мистиков предвоенной поры, он интересовался индийскими вероучениями, йогой, но именно автору “Голема” принадлежит заслуга введения в массовое сознание некоторых элементов еврейской мистической традиции. Традицию эту Мейринк сам знал неважно, собственно говоря, он и соприкоснулся с ней только потому, что жил в многоплеменной и полной исторических воспоминаний Праге. Но роман у него получился в своем роде великий, и именно из этой книги юный Даниил Ювачев, с ранних лет обожавший тайнопись и монограммы[78], узнал, что буквы и знаки могут обладать бесконечной силой и что вещественный мир может стремительно и непредсказуемо меняться.

Интерес, пусть поверхностный, к Каббале и иудейской мистике сохранился у Хармса до конца жизни. Ему были известны имена (по крайней мере имена) не только прославленных адептов Каббалы, но и великих учителей хасидизма – Исроэля Бешта и его внука, цадика-сказочника Нахмана из Брацлава. Можно предположить, кстати, что мистически окрашенный иррационализм и парадоксальность хасидских притч могли быть близки Хармсу. Вопрос о том, откуда он мог знать об этой стороне еврейского наследия, остается открытым. Первые работы М. Бубера, посвященные хасидизму, уже были напечатаны в двадцатые годы в Германии, но вряд ли были доступны в СССР[79].

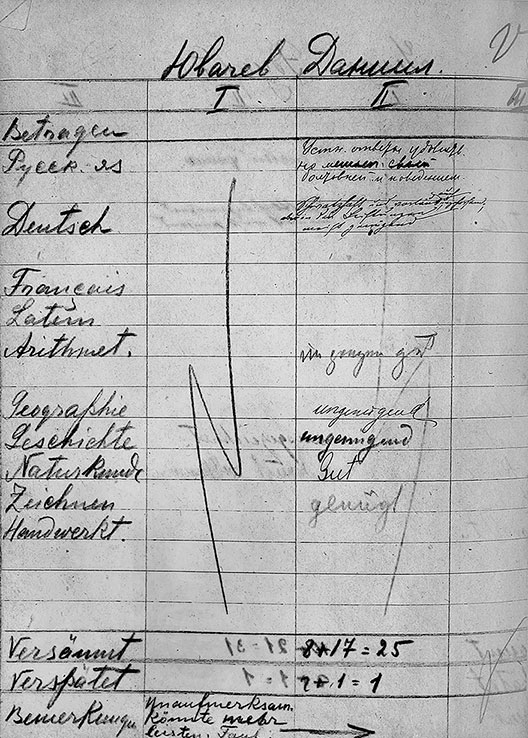

Учебная ведомость Даниила Ювачева в школе № 4 (бывшей Петершуле), 1919/20 учебный год.

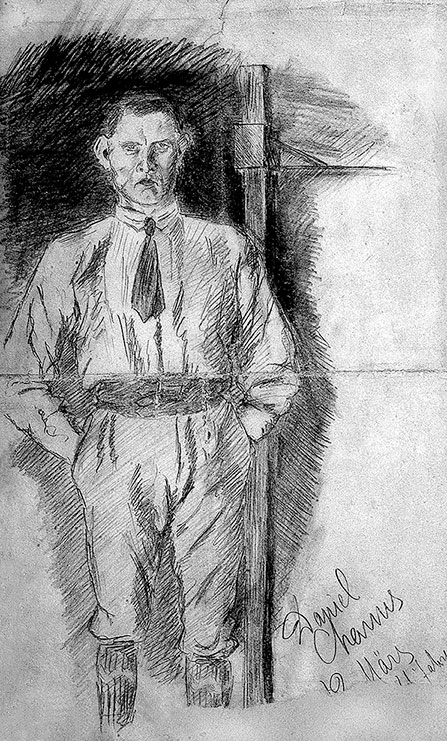

Даниил Хармс. Автопортрет, 12 марта 1924 г.

В Праге был в то время другой писатель, тоже немецкоязычный, несравнимо более близкий Хармсу и куда более значительный, чем Мейринк. Он умер в год, когда Даниил Ювачев окончил школу, – но имя Франца Кафки Хармс услышал лишь в самом конце жизни. Увы, те два рассказа Кафки, с которыми Даниилу Ивановичу довелось познакомиться, не понравились ему[80]. Вероятно, в то время Хармс уже был настроен на иную волну, нуждался в ином собеседнике. В молодости же возможности прочитать хоть какие-то произведения автора “Процесса” и “Превращения” ему не представилось: Кафка был безвестен вне узкого круга пражских модернистов.

Разумеется, в его круг чтения вошли и русские писатели начала века. Пятнадцатью – двадцатью годами раньше царскосельский бомонд, эстетически и политически консервативный, с насмешкой относился к “декадентам”. Гумилев и Ахматова в дни отрочества чувствовали себя в “городе муз” одиноко и затравленно. Но времена изменились, “декаданс” стал классикой, и в числе литературных вечеров, которые устраивала в гимназии Наталья Ивановна, был и вечер памяти Блока.

По окончании школы возник вопрос о дальнейшей жизни. Естественно, родители хотели, чтобы сын продолжил образование. Однако это было сопряжено с немалыми сложностями – и не из-за плохой успеваемости Даниила. Время, когда бесплатное образование мог получить каждый, закончилось. Любые учебные заведения профессиональной направленности, от университетов до бухгалтерских курсов, были априорно открыты лишь для рабочих или выходцев из рабочего класса и беднейшего крестьянства. Дети “лишенцев” – священнослужителей любой конфессии и любого ранга, кулаков, нэпманов – не могли учиться нигде, если не отрекались от родителей и не прекращали общение с ними. Сыновьям и дочерям служащих требовался, как правило, “пролетарский стаж” по меньшей мере в два-три года (формально это требование распространялось даже на детей высших государственных руководителей). У Даниила Ювачева какой-то стаж был: согласно документам, он год (с 13 августа 1920-го по 15 августа 1921-го) работал монтером в Боткинской больнице. Едва ли пятнадцатилетний мальчик в самом деле сочетал работу с учебой; должно быть, Надежда Ивановна, находившая общий язык с любым начальством, позаботилась о “липовой” справке для сына.

Но этого было мало. И теперь уже Иван Павлович 31 июля пишет письмо в рабочий комитет “Волховстроя”:

Мой сын Даниил, 19 лет, окончив Советскую Школу II-й ступени, в настоящем году домогается поступления в один из Ленинградских Техникумов (Морской, Электрический и др.). Со своей стороны, прошу Рабочий комитет Волховстроя оказать возможное содействие моему сыну для поступления в Высшее Учебное Заведение[81].

К тому времени Иван Павлович с должности главбуха перешел (возможно, по возрасту) на менее хлопотную работу заведующего счетным отделением рабочего комитета. Естественно, его прошение не могло встретить отказа, и в тот же день рабком выдал соответствующее ходатайство, прося “Ленинградские техникумы” (без уточнения) принять на учебу сына старого политкаторжанина-народовольца[82].

Даниил подал документы в электротехникум и был 19 августа допущен к испытаниям, но не на бесплатное, как он просил, а на платное место. Испытания он прошел и 31 октября внес плату за первый семестр. В техникуме он числился до 13 февраля 1926 года, когда был отчислен.

Почему родители выбрали для Даниила техническое образование, понятно: все было за это – и склонности юноши, любившего технику и успевавшего по физике лучше, чем по другим предметам, и особенности эпохи, и житейский опыт Ивана Павловича. Но почему Ювачев-отец употребил выражение “высшее учебное заведение”, имея в виду техникум? Дело в том, что строгая и сложная иерархия типов и уровней образования, соблюдавшаяся в дореволюционной России, в первое советское десятилетие намеренно разрушалась. Слово “техникум” было новым в русском языке, в Европе оно изначально означало высшие учебные заведения. По этим образцам создавались техникумы/политехникумы и в СССР – скажем, Воронежский политехникум (ныне Воронежский политехнический институт), который закончил Андрей Платонов[83].

1-й Ленинградский электротехникум (ныне Санкт-Петербургский энергетический техникум) вырос из основанных в 1918 году частных электротехнических курсов, готовивших электриков для нужд трамвайных компаний города. В 1919 году курсы (к тому времени национализированные) были преобразованы в электротехническое училище с четырехлетним сроком обучения, а два года спустя – в электротехникум. В момент, когда в техникум поступил Даниил Ювачев, это учебное заведение находилось на Петроградской стороне, но вскоре (после знаменитого сентябрьского наводнения 1924 года) оно переехало на Васильевский остров, на 10 линию, в дом номер 3, который до того времени занимал 2-й Политехнический институт[84]. Институт был ликвидирован, а его “материальная база” полностью досталась электротехникуму. Обучение же в техникуме осуществлялось по программе Практического института. Так что в каком-то смысле, с некоторой натяжкой, тогдашний электротехникум можно было назвать “высшим учебным заведением”…

Заявление Даниила о приеме в электротехникум было подписано двойной фамилией: Ювачев-Хармс. Это самый ранний документ, в котором мы видим это имя в такой форме: не стихотворение, не рассказ, даже не письмо – деловая бумага. Впрочем, это могло и не удивить никого особенно: в двадцатые годы многие меняли простые русские фамилии на “красивые”, необычные, иноземно звучащие[85].

Глава вторая

Чинарь-взиральник

1В техникуме все у Даниила сразу же не заладилось. Уже в конце первого учебного года, в июне 1925-го, в его записной книжке появляется такая запись:

На меня пали несколько обвинений, за что я должен оставить техникум. Насколько мне известно, обвинения эти такого рода:

Слабая посещаемость.

Неактивность в общественных работах.

Я не подхожу классу физиологически.

В ответ на эти обвинения могу сказать следующее. Техникум должен выработать электротехников. Уж, кажется, ясно. Для этого должны быть люди-слушатели – хорошие работники, чтобы не засорять путь другим.

О работоспособности людей судят или непосредственно из их работы, или путем психологического анализа. Намекну вам на второе. Сомневаюсь.

Эта запись оборвана, многие фразы зачеркнуты. Явно Даниил готовился к защите на каком-то собрании. 9 июля – еще одна запись, по-немецки: Ювачев-Хармс молит Бога помочь ему “остаться в Техникуме”. В тот момент это удалось, но 13 февраля 1926 года он был окончательно отчислен.

Что это может означать: “не подхожу к классу физиологически”? Впрочем, в этой странной формулировке содержится и нечто символическое. Хармс в самом деле был, видимо, “физиологически” чужд духу эпохи, не вписывался в ее стилистику: иначе говорил, ходил, общался с людьми. Его шутки, его оригинальность, заинтриговывавшая хрупких детскосельских девочек, – все это было чуждо грубоватым, компанейским, напористым ребятам, цепко осваивавшим полезное электротехническое ремесло.

Но почему же он так стремился остаться в техникуме, где учили малоинтересным ему предметам, где его окружали чужие по духу люди? Был это страх огорчить родителей? Судя по всему, нет: не настолько нежным сыном был Даниил, да и любой человек в девятнадцать – двадцать лет о подобном думает не в первую очередь. Скорее, дело в другом: Даниила Ювачева и в эти годы, и позже охватывала паника, как только приходилось что-то самому решать в своей жизни, как-то бороться за существование.

У него и без того было много дела. Он искал свой стиль поведения, свой круг общения, свое место в мире. И в этих поисках поначалу (правда, очень недолгое время) он был одинок. Окружение его в первые ленинградские месяцы составляли, видимо, по большей части случайные знакомые по Петершуле и по детскосельской школе.

В числе этих знакомых были Виктор Изигкейт, выпускник Петершуле, работавший булочником (возможно, зарабатывая “пролетарский” стаж), и его приятель Леонид Воронин. Судя по устным воспоминаниям сестры Изигкейта, Эммы Мельниковой (фамилия по мужу), у молодых людей

разговоры всякие были… Очень интересовались книгами о путешествиях, об иностранных народах и странах… Морской тематикой очень интересовались. И, начитавшись книг, курили трубки, воображали себя “морскими волками”… Они много курили, и моя сестра Валя, Валентина, один раз рассердилась и выкинула Данину трубку за окно… Даня вообще был невозмутим, что бы ни делали. Спокойно спустился со второго этажа, взял трубку и вернулся. Но курить больше не стал[86].

Даниил нравился Эмме: высокий, учтивый, с правильными чертами лица. Но иногда он поражал и шокировал барышню.

Однажды он пришел в новом костюме. И один лацкан в нем был длинный, до колен у него. Я сказала:

– Почему так сшит костюм?

А он сказал:

– Я так велел портному, мне так понравилось.

Но в следующий раз Даниил появился у Изигкейтов без лацкана (“он мне надоел, и я отрезал его”).

Другой раз он задумал уже вполне хармсовскую по духу сценку, в которой должна была участвовать Эмма.

Он предложил, чтобы я оделась няней – передничек, косынку, взяла его за руки и вела бы по Невскому, в то время как у него висела на шее соска. При нашей разнице в росте – я маленькая, годилась ему под мышки, а он очень высокий – это выглядело бы комично[87].

Но Эмма отказалась.

Самое раннее известное стихотворение, действительно принадлежащее перу Хармса – “Медная…”, было записано 12 июня 1924 года[88] в альбом Эмме Изигкейт:

В медный таз ударю лапой,Со стены две капли капнут,Звонко звякнутИ иссякнут.Тучи рыжих таракановРазбегутся от стаканов –От пивных,От пустых.Ты посмотришь в тишину,Улыбнешься на луну,Углынешься на углу,Покосишься на стену…На щеке мелькнет румянец вышитый…Догорает свечка бледная…Тараканы рыжие,Песня – красно-медная.А.А. Александров, впервые опубликовавший это стихотворение[89], отмечает в нем “память о прочитанных стихах Анненского”. Это возможно (“Кипарисовый ларец”, разумеется, входил в круг чтения молодых поэтов – далеко не только в бывшем Царском Селе, откуда Даниил только что вернулся), но куда интереснее, пожалуй, другое. В стихотворении, написанном за четыре года до “Елизаветы Бам” и за восемь лет до знаменитого стихотворения Олейникова, появляются тараканы, к тому же рифмующиеся со стаканами. Конечно, источник очевиден: это стихи капитана Лебядкина из “Бесов”, но обэриуты, видимо, не знали или не помнили, что и у Достоевского был предшественник – светский острослов и виртуоз стихотворной шутки Иван Мятлев, чья “Фантастическая высказка” (1833) начинается так:

ТараканКак в стаканПопадет –Пропадет…Итак, мир чуждых и несоразмерных, а иногда и неприятных человеку маленьких существ привлекал Хармса уже в юности. Но Эмма была несколько шокирована и спросила: “А это прилично?”

(“Меня немного смутили “пивные стаканы и тараканы” – я с ним вообще не выпивала нигде”[90].)

Склонность к игре слов, словотворчеству (“углынешься на углу”) тоже не случайна. Начинающий поэт, конечно, уже успел заинтересоваться творчеством футуристов – ведь лишь немногие месяцы отделяют его от тех заумных, в радикально-футуристической традиции написанных стихотворений, с которых началась его серьезная литературная работа.

Встречался Даниил в эти месяцы время от времени и с товарищами по детскосельской школе; эти встречи тоже сопровождались разговорами о стихах, чтением стихов, стихотворными играми. Л.А. Баранова запомнила коллективное стихотворение, рожденное при его участии в ходе игры в “чепуху”[91]. Текст был из тех, которые советские люди обычно предпочитали не запоминать, – речь в нем шла о внутрипартийной борьбе двадцатых годов, а мало-мальски неортодоксальный взгляд на нее мог впоследствии стоить жизни.

Петр Великий на том светеЗуб точит на ИльичаВ светлом ангельском советеВсе кидает сгоряча.Ильич бороться с ним не в силах,Проклинает Ленинград.Дрожат все ангелы на виллах,С небес валит из тучи град.Да, Петербург был город пышный,Видал министров и царей,Теперь же тихий стал, неслышный,На улицах растет пырей.Где ты, величие и слава?Где ты, былой придворный шум?Теперь вонючая канаваИль политический самум.Теперь Зиновьев лишь яритсяИли Сафаров яд свой шлет.Измена первому все снится,Второй же козни все плетет.На Троцкого все зубы точат:В Сухум-Кале его опять!А Троцкий наш туда не хочет,“Обтроцкил” всех и ну вонять.Никак не хочет согласиться,Что он не прав, а прав Ильич,И он решил тогда взбеситься,Решил, что надо бросить клич[92].Как это всегда бывает при играх в “чепуху”, стихотворение ушло в сторону от первоначальной темы. Эта тема – унижение, заброшенность города Петра, переставшего быть столицей. В годы военного коммунизма многим казалось, что умирающий Петрополь, лишенный “торговой и административной суеты” (Вл. Ходасевич), расцвел особой, предсмертной красотой. Но конец света не наступил. С завершением Гражданской войны и началом нэпа жители стали возвращаться в города, а с ними – и жизнь. Жизнь новая, несколько провинциальная, мещанская – а уж в бывшей имперской столице, ставшей всего лишь столицей Северо-Западной коммуны, эта провинциальность воспринималась особенно остро. Некоторая обида за второстепенный статус, выпавший Петрограду-Ленинграду, была присуща часто и “красным” по убеждениям людям. Для них перенос столицы из города Октября был знамением отречения от революционных идеалов. Для других – для Вагинова, к примеру, – конец “петербургского периода истории” означал победу азиатской составляющей русской истории, воплощенной “Магометом-Ульяном”, скуластым волжанином. Спор “Ильича” и Петра был актуален и для Хармса, который два или три года спустя напишет “Комедию города Петербурга”. Строки, принадлежащие Даниилу Ювачеву, следует, видимо, искать в первой части стихотворения.

Но в компании выпускников 2-й Детскосельской трудовой школы были наряду с пассеистами и люди, тесно вовлеченные в актуальную политическую борьбу, которая в тот момент сводилась к борьбе фракций ВКП(б) и их вождей. Борьба эта началась весной 1923 года, когда стало ясно, что дни Ленина сочтены, а сам он (в прямом и переносном смысле слова) утратил голос в партийных дебатах. “Семерка” вождей (Сталин, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков, Куйбышев, Томский) объединилась против самого влиятельного члена Политбюро, второго человека в стране – Льва Троцкого. Стремясь ослабить влияние партийной бюрократии (подчинявшейся его главному сопернику Сталину), Троцкий выступил в конце 1923 года с лозунгами свободы дискуссий, выборности снизу доверху, контроля избирателей над избранными, другими словами, демократии – разумеется, только внутри правящей и единственной партии. В ответ ему припомнили меньшевистское прошлое и позднее (летом 1917-го) вступление в партию большевиков. Трудно сказать, что больше пугало “семерку” – смелые антибюрократические предложения или сама харизматическая фигура председателя Реввоенсовета, для которого внутрипартийная демократия могла стать дорогой к диктаторскому креслу. В январе 1924 года Троцкому, отдыхавшему в Сухум-Кале, не дали своевременно знать о смерти Ленина, таким образом не позволив ему появиться на церемонии прощания с главным вождем. Это было его первое поражение. В течение года человек, еще недавно олицетворявший революцию, превратился если не во врага, то в сомнительную фигуру, создателя особого еретического учения – “троцкизма”. В ходе XIII съезда, а затем так называемой “литературной дискуссии” эта ересь была строго осуждена. Главными ее обличителями стали Зиновьев и Каменев, которым года два спустя предстояло объединиться с Троцким против своих недавних союзников – Сталина и Бухарина (которые еще три-четыре года спустя в свою очередь стали оппонентами). В 1924 году трудно было предвидеть такой поворот событий, а тем более – что единственный победитель во внутрипартийной борьбе в конечном итоге просто физически ликвидирует остальных вождей Октября.