Полная версия:

Рука за работой. Поэтика рукотворности в русском авангарде

Итак, мы имеем здесь две вещи: фигуры и их расположение. Фигуры сами по себе изображают только отдельные предметы, положение же их выражает то или другое отношение их друг к другу. …Каждая первоначальная фигура имеет теперь 2 значения: одно, – ее собственное, а другое, – указываемое положением ее на картине. Значение фигур зависит здесь так же, как в шахматной игре, не только от них самих, но и от того положения, которое они занимают[71].

Возможность гибкой, многосторонней перекодировки отличает систему Линцбаха от семиологии Соссюра – момент, который достаточно редко отмечался исследователями. «Принципы философского языка» преследуют двойную цель: первая – с помощью произвольности и конвенциональности получить модель, основанную на иконичности, вторая – благодаря самим «Принципам философского языка» покинуть пределы чисто дескриптивной лингвистики и перейти к конструктивной теории языка. И то и другое стремится освободиться в конечном счете от словесного языка как такового. Возвращение к жесту как источнику языка становится лишь толчком для утопической идеи жеста как языковой системы будущего. Здесь можно будет отказаться от рта, который «первоначально… был создан не для речи, а для еды. К речи он приспособлен впоследствии, и здесь конструкция его не могла не вносить дисгармонии в строение речи»[72]. Оставаясь в стороне от семиологического языкознания, отсылающего к общему индогерманскому прошлому, Линцбах своим путем приходит к идее языка будущего как системы знаков «без слов и без грамматики»[73].

Размышления, представленные в «Принципах философского языка», в последующие годы и десятилетия были продолжены Линцбахом, в первую очередь в направлении математического универсального языка, который мог бы служить идеальным типом непротиворечивой, полной и однозначной модели. Но все рукописи, посвященные математической идеографии, а также его последний проект «Универсальная математика и универсальный язык», который Линцбах представлял в Академии наук в Москве и Таллине, остаются неопубликованными и до сих не получили никакого отклика. Как и многие другие концепции философии языка этого периода, теория «Принципов философского языка» Линцбаха стала жертвой генеральной линии языкознания того времени, которая также ориентировалась на жест. Возглавлял это новое направление Николай Марр.

2.2. Глоттогенез: запястье как источник языка (Николай Марр)

Жест – важная составляющая онто- и филогенетических моделей: жесту приписывается ключевая роль в происхождении человечества, цивилизации, культуры. Нередко эти размышления сходятся в представлении о жесте как источнике языка. В то время как Линцбах рассматривал жест руки в утопической перспективе универсального проекта языка будущего, Николай Марр помещает его в точку начала языка как такового. Марр вписывается в длинный ряд палеолингвистиков, которые соединяют жест и происхождение языка. Однако в этом ряду он занимает особое место. Это становится ясно, если сделать краткий экскурс в историю этого дискурса.

Мишель Фуко утверждает, что сдвиг в сторону жеста приобретает в философии языка актуальность тогда, когда язык начинает становиться невидимым. Концепция языка раннего Нового времени, ориентируясь на учение Парацельса о сигнатурах, исходит из представлений о зримых, маркирующих вещи знаках[74]. С разрушением этой концепции и с исчезновением видимого языка вещей повторно ставится вопрос о том, какой функцией обладают телодвижения в процессе возникновения у людей знакообразования. Начиная с теории Кондильяка, в которой жестовое действие – langage d’ action – рассматривалось как предварительная ступень и переходный этап к языку, исследования по антропологии языка настойчиво искали следы жеста руки в языке. Философы языка XVIII века полагали основание языка в природе, в человеческом теле и надеялись обнаружить здесь тип знака, который был бы «чистым обозначением» и, будучи продлением человеческого тела, отделялся бы от него в качестве знака. В то время как теории происхождения языка XVIII столетия находили в жесте постигаемый и зримый missing link той загадки, которую нельзя было разрешить ни теологически, ни указанием на Адамов язык, XIX век обращается к субъектам речи и сравнительно-языковым исследованиям. В XX веке это нашло продолжение в представлениях о языке как о структуре последовательностей и различий. По этой линии, следуя Фуко, можно проследить нарастающее избавление (или спасение) лингвистики как дисциплины от жеста. Фаддей Зелинский выразил это развитие в емкой формуле: «Слово убило жест»[75]. С лингвистической точки зрения вербальный язык как поздняя стадия развития человеческой коммуникации всегда остается формой вторичного, производного языка, эмансипирующегося от системы и символики языка жестового.

Но наряду с этим процессом избавления или спасения от жеста существовала и альтернативная трактовка жеста. Если Кондильяк и Руссо настойчиво связывают с теорией языка теорию восприятия, которая попеременно признает примат то за слухом (и тем самым за словом), то за зрением (и тем самым за жестом), то в XIX веке, например у Ницше, новый интерес к жестам проявляется в других аспектах. Первый затрагивает вопрос о том, насколько влиятелен миметический момент при зарождении языка. Иными словами, всегда ли жест подражателен? Второй вопрос связан с последовательной абстракцией чистого миметизма, приводящей к возникновению символики жеста. Еще в начале XX века считалось, что жест указывает на инстинктивный источник языка. Согласно формулировке-катахрезе Вундта, именно в языке телодвижений можно «как раз в момент возникновения подслушать» начало языка[76]. В первом томе «Психологии народов» Вундт, по аналогии с исторической лингвистикой, ставит вопрос об исторических «основополагающих формах телодвижений» и призывает к изучению этимологии телодвижений. Но в отличие от выявления первоначальных звуков устной речи «этимон» телодвижения исторически никак не дан и не может быть развернут: языки телодвижений, согласно Вундту, всегда остаются «на ступени исходного состояния и следы исторических изменений, которые мы в них наблюдаем, позволяют лишь в указанном отношении распознать их общие характеристики как языков. Можно было бы сказать, что понятие праязыка, являющееся в случае звучащих языков гипотетическим понятием, для языка телодвижений становится непосредственно наблюдаемой действительностью». Она доказывает «необходимость того, что для любого языка, возникающего естественным путем, однажды наступает момент, когда отношение между знаком и тем, что он обозначает, становится непосредственно наглядным»[77].

Теория яфетизма Марра во многих отношениях примыкает к этим теориям по языкознанию и философии языка, но иначе ставит акцент: обращаясь к жесту, она стремится к пересмотру языкового мышления. Несмотря на то что яфетизм уже в 1920-е годы подвергся критике и впоследствии рассматривался как обскурантистская перверсия паралингвистики, Марр является ключевой фигурой в дебатах о жестовом происхождении языка. Так, в контексте своей миметической модели языка на Марра ссылается и Вальтер Беньямин[78]. Отталкиваясь от идей Марра, Люсьена Леви-Брюля, Карла Бюлера и Льва Выготского, Беньямин разрабатывает понятие «голосового жеста», в котором соединяются звукопись и знаки руки. В 1925 году Беньямин познакомился с немецким изданием работы Марра «О происхождении языка» и нашел «множество новых, по большей части необычных идей», которые в силу своей «большой значимости» были учтены Беньямином в его критических размышлениях о новейших лингвистических моделях, не ограничивающих язык посреднической и информативной функциями.

Марр начинает эту работу с наблюдений «яфетической палеонтологии», состоящих в том, что глаголы «давать», «дарить» и «брать» происходят «от понятия „рука“»[79]. Эти наблюдения ведут к двум предполагаемым следствиям. Первое гласит, «что одно из основных свойств яфетической речи, в противоположность индоевропейской и иной, [– это] наглядность словотворчества доисторических эпох, когда понятия связывались друг с другом не логическим, а образным мышлением, в образах»[80]. Наряду с заимствованной из «Первобытного мышления» (1922) Люсьена Леви-Брюля идеей дологического наглядного мышления появляется предположение о том, что в племенных языках от слова, используемого для выражения понятия «рука», произошли не только перечисленные выше глаголы. Рука оказывается здесь источником всех языков.

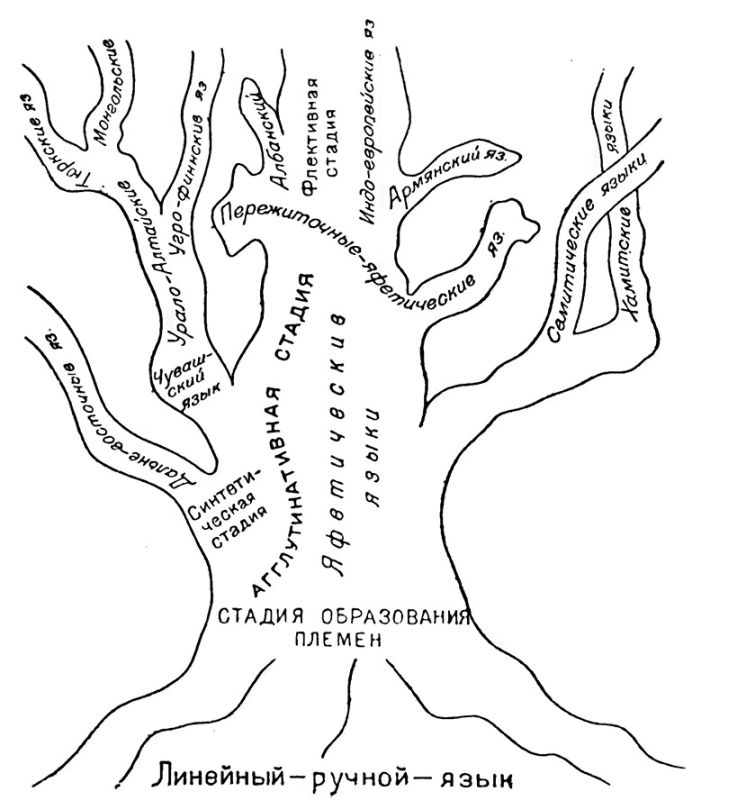

Данное положение следует понимать в двух аспектах. Во-первых, «многочисленные семантические дериваты» понятия «рука» являются для Марра доказательством гипотезы о том, что звучащая речь по своему словесному составу образована целиком из небольшого количества первослов и в центре этого ограниченного словаря, наряду с «небом», «космосом» и «человеком», находится слово «рука». На вопрос «Что первичнее – небо или рука?» в яфетическом языкознании есть только один ответ: «Яфетическое языкознание нас возвращает нормами палеонтологии речи от „небес“ к „руке“, как к первослову, к руке трудящегося человека, этого творца всей нашей материальной культуры, в том числе и языка»[81]. Уже в этой этимологии заложена in nuce теория жеста, имплицирующая постулат подобия. Во-вторых, данная палеолингвистическая модель имеет своей целью построение теории глоттогонии, согласно которой этимологический источник языка в руке обоснован генетически. Наряду с «рукой» как протословом фигурирует рука как прототип языка. И если еще в 1920 году Марр нигде не говорит о языке телодвижений, то немного позже он приходит к другим выводам: в 1924 году он впервые заявляет о существовании дозвукового жестового линейного языка (ил. 11 а – в):

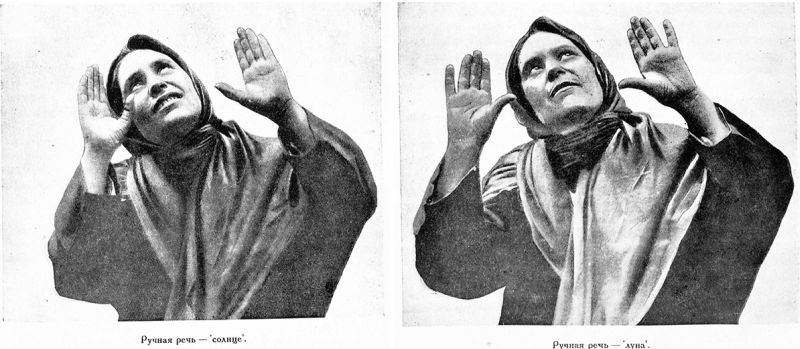

Яфетическая теория устанавливает, что звуковая речь возникла вовсе не от звукоподражательных слов; звукоподражательные слова – позднейший вклад человечества в языковые средства, когда у племен был в распоряжении богатый лексикон. У племен же примитивов было всего-навсего по одному слову, то есть у племен в примитивной стадии их развития еще не было звуковой речи, люди говорили жестикуляциею и мимикой, воспринимая мир и всю окружающую их жизнь в образах и по сродству образов и соответственно объясняясь друг с другом линейными движениями, символами тех же образов и форм[82].

Ил. 11 а. Изображение родословного древа линейного (ручного) языка

Ил. 11 б – в. Ручная речь армянского и турецкого населения на Кавказе: Ручная сигнализация «солнце»; Ручная сигнализация «луна»

От акустического концепта речи Марр постепенно переходит к оптическому. И вместе с этим он отмежевывается от всяких современных ему попыток разграничить говорение у человека и животного. Марр резко выступает против попыток вывести язык из звуков, производимых животными: «Яфетидология взорвала все основания для продолжения нереального вопроса об очеловечении животных звуков социально для создания языка, вдвинув между звуковой речью и животным состоянием линейную речь»[83]. В этой перспективе история лингвистического развития от животного к человеку шла не через усовершенствование, уточнение и дифференциацию анималистических звуков силами homo sapiens. Существенный эволюционный раздел находится между когтями и рукой[84]. Человек способен говорить, потому что у него есть руки.

Эта аргументация оказывается лейтмотивом как для палеоантропологического дискурса, так и для философии языка. В последней области соответствующие положения формулирует Хайдеггер, который относит концепт руки как сущностное отличие человека от животных к началу человеческого становления. По Хайдеггеру, лишь благодаря руке человек становится способным к говорению. В сложном скрещении обладания рукой и бытия человеком «рука владеет сущностью человека, потому что слово есть сущностное основание человека, будучи принадлежащим к области сущности руки». Обладание рукой реализуется человеком не только в символических действиях, таких как молитва, приветствие, благодарность, клятва или даяние. «„Рука“ находится только там, где бытие как таковое является не сокрыто и человек сам раскрывается по отношению к бытию. Рука придает слову отнесенность бытия к человеку и именно посредством этого отношение человека к бытию»[85]. Рука относится к самым основам человека: «Никакой зверь не обладает рукой, и никогда рука не возникает из лапы или когтя. И даже отчаявшаяся рука, и в первую очередь она, никогда не становится „когтями“, которыми человек „цепляется“. Рука происходит лишь из слова и со словом»[86]. Это положение обнаруживает радикальное противоречие между онтологией языка и тезисом языкознания о языке руки: там, где палеолингвистика положила руку в качестве фигуры глоттогенеза, онтология языка сделала язык фигурой генезиса руки – теперь не рука рождает язык, но язык производит руку.

Иначе построена аргументация Марра. Линейный язык здесь непосредственно указывает на конкретную работу руки в процессе производства как на речь, так что рука как орудие культуры является органическим инструментом производства языка:

Рука же – первоначально единственное естественное орудие речи, как и единственное орудие всякого производства, пока та же производственная сила, трудовой человек, не создает ей заместителя в искусственных орудиях производств, предметах материальной культуры, и тогда, только тогда, столь же естественно, функция орудия речи переходит на язык, который, не забудем и этого, носит, как то выясняет палеонтология речи, одно общее с «рукой» название[87].

В этом сочленении языка с производством при посредстве шарнира-руки как instrumentum instrumentorum просматривается теория Энгельса о возникновении языка из трудящейся руки человека[88]. Если Марр и включает эту концепцию в свою теорию возникновения языка, то по крайней мере в начале 1920-х речь у него идет не только или не в первую очередь об объяснении возникновения языка из труда или вместе с трудом. Марксистская система понятий образует здесь скорее поверхностный слой аргумента, восходящего к Людвигу Нуаре[89]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Татлин В. Наша предстоящая работа [1920] // Мастера советской архитектуры об архитектуре. Т. 2. М., 1975. С. 77.

2

Matjušin M. Arbeitsbericht vom Leiter der Abteilung für Organische Kultur am Leningrader INChUK, 1.10.1923–1.10.1924 // Zwischen Revolutionskunst und Sozialistischem Realismus. Dokumente und Kommentare. Kunstdebatten in der Sowjetunion von 1917 bis 1934 / Hg. v. H. Gaßner, E. Gillen. Köln, 1979. S. 96.

3

Гастев А. Тренаж [1923] // Как надо работать. Практическое введение в науку организации труда. M., 1966. С. 51–52.

4

Вертов Д. Наше течение называется «кино-глаз» [1924] // Вертов Д. Из наследия. Т. 2: Статьи и выступления. M., 2008. С. 401; Эйзенштейн С. К вопросу о материалистическом подходе к форме [1925] // Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. Т. 1. M., 1964. С. 117.

5

Культура нажимания кнопок (англ.). – Примеч. ред.

6

Blumenberg H. Lebenswelt und Technisierung // Wirklichkeiten in denen wir leben. Stuttgart, 1996. S. 36.

7

Waldenfels B. Sinnesschwellen. Studien zur Phänomenologie der Wahrnehmung 3. Frankfurt a. M., 1999. S. 100.

8

Родченко А. Линия // Родченко А. Опыты для будущего. Дневники, статьи, письма, записки. M., 1996. С. 97.

9

Хайдеггер М. Парменид / Пер. А. Шурбелева. СПб., 2009. С. 177–178.

10

Манифест ОБЭРИУ // Литературные манифесты от символизма до наших дней / Сост. и предисл. С. Б. Джимбинова. M., 2000. С. 476.

11

См.: Цивьян Ю. На подступах к карпалистике. Движение и жест в литературе, искусстве и кино. M., 2010.

12

См.: Фабрикант М. Жест // Словарь художественных терминов Г. А. Х. Н. 1923–1929 / Под ред. И. Чубарова. M., 2005. С. 156–157.

13

Агамбен Дж. Заметки о жесте / Пер. Э. Саттарова // Агамбен Дж. Средства без цели: Заметки о политике. М., 2015. С. 64.

14

Rotman B. Becoming Beside Ourselves. The Alphabet, Ghosts, and the Distributed Human Being. London, 2008. P. 51.

15

См.: Flusser V. Gesten. Versuch einer Phänomenologie. Frankfurt a. M., 1994.

16

Tallis R. The Hand. A Philosophical Inquiry into Human Being. Edinburgh, 2003. P. 22.

17

См.: Trinkaus E. Evolution of Human Manipulation // The Cambridge Encyclopedia of Human Evolution / Ed. by S. Jones, R. Martin, D. Pilbeam. Cambridge, 1992. P. 346–349.

18

Straus E. W. Phenomenological Psychology. New York, 1966. Р. 139.

19

Ibid.

20

Ibid. Р. 150.

21

Перечень такого рода примеров из различных культур и эпох приведен в работе Льюиса Дейтона Бердика. См.: Burdick L. D. The Hand. A Survey of Facts, Legends, and Beliefs Pertaining to Manual Ceremonies, Covenants, and Symbols. Oxford, 1905. [Репринт: Purdue, 2002.]

22

См.: Бюлер К. Теория языка. Репрезентативная функция языка. М., 1993.

23

Гердер И. Г. Пластика. Некоторые наблюдения о форме и образе из творческого сна Пигмалиона / Пер. Н. И. Бутовой // Гердер И. Г. Избранные сочинения. М.; Л., 1959. С. 182.

24

Мерло-Понти М. Видимое и невидимое / Пер. О. Н. Шпараги. Минск, 2006. С. 194–195.

25

Своеобразным мостиком между обеими этими сферами служит понятие «дигитального», отсылающее одновременно к руке и к технологии. См.: Бодрийяр Ж. Тактильность и бинарность / Пер. С. Н. Зенкина // Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000. С. 133–147.

26

Мид Дж. Г. Природа эстетического опыта / Пер. В. Г. Николаева // Личность. Культура. Общество. 2014. Т. XVI. Вып. 3–4 (№ 83–84). С. 58–65.

27

Freud S. Bruchstück einer Hysterie-Analyse // Freud S. Studienausgabe. Bd. VI. Frankfurt a. M., 1989. S. 148.

28

Мыльникова Н. Структура и функционирование концепта «рука» в русском языке. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Самара, 2009. С. 12.

29

Fehrmann G., Linz E. Shifting Gestures. Deiktische Verfahren in sprachlicher und visueller Kommunikation // Zeigen. Die Rhetorik des Sichtbaren / Hg. v. G. Boehm, S. Egenhofer, Ch. Spies. München, 2010. S. 387.

30

Екатерина Бобринская говорит о выработанном футуризмом «авангардистском стиле поведения», который лежит в доэстетических корнях экспрессии. См.: Бобринская Е. Жест в поэтике раннего русского авангарда // Хармсиздат представляет. Авангардное поведение. СПб., 1998. С. 49.

31

Крученых А. Наш выход. К истории русского футуризма. М., 1996. С. 61.

32

Зенкевич М. Вечер в «Аполлоне» // Зенкевич М. Эльга. Беллетристические мемуары [1928]. М., 1991. С. 39.

33

Гнедов В. [Автобиографическая заметка] // Гнедов В. Собрание стихотворений / Под ред. Н. Харджиева и М. Маркадури. Вступ. статья, подгот. текста и коммент. С. Сигея. Trento, 1992. С. 130.

34

Третьяков С. Всеволод Мейерхольд // Третьяков С. Слышишь, Москва?! М., 1966. С. 162–166.

35

Игнатьев И. Пресловие // Гнедов В. Смерть искусству. СПб., 1913. С. 2.

36

Гнедов В. Огненная свита // Гнедов В. Собрание стихотворений. Trento, 1992. С. 58. [Первая публикация: Гнедов В. Небокопы. СПб., 1913.]

37

Адамович Г. Невозможность поэзии // Адамович Г. Собрание сочинений. СПб., 2000. С. 244.

38

Ср.: Пяст В. Встречи. М., 1997. С. 176. Перечень выступлений Гнедова с декламацией приводит Сергей Сигей, см.: Гнедов В. Собрание стихотворений. Trento, 1992. С. 146–152.

39

Шкловский В. Случай на производстве // Стройка. 1931. № 11. С. 6.

40

Игнатьев И. Пресловие. С. 2.

41

Brecht B. Über reimlose Lyrik mit unregelmäßigen Rhythmen [1939] // Brecht B. Schriften zur Literatur und Kunst. Bd. 3. 1934–1956. Frankfurt a. M., 1967. S. 29.

42

Гумилев Н. Жизнь стиха // Гумилев Н. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 45–66.

43

Зенкевич М. Эльга.

44

Жолковский А., Панова Л. Песни жесты мужское женское. К поэтической прагматике Анны Ахматовой (Das Karpalistische Opfer) // От слов к телу: Сборник статей к 60-летию Юрия Цивьяна. М., 2010. С. 50.

45

Гинзбург Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2002. С. 69.

46

Там же. С. 70.

47

Арватов Б. От режиссуры театра к монтажу быта [1922] // Арватов Б. Об агит и прозискусстве. М., 1930. С. 156.

48

Agamben G. Noten zur Geste. In: Postmoderne und Politik / Hg. v. J. Georg-Lauer. Tübingen, 1992. S. 99.

49

Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Л., 1989. С. 476.

50

Жолковский А., Панова Л. Песни жесты мужское женское. С. 51.

51

Гинзбург Л. Записные книжки. С. 70.

52

Эйхенбаум Б. Анна Ахматова. Опыт анализа. СПб., 1923. С. 31.

53

Там же. С. 86.

54

Флоренский П. Анатомия языка // Флоренский П. У водоразделов мысли. Т. 2. М., 1990. С. 187.

55

Линцбах Я. Принципы философского языка. Опыт точного языкознания [1916]. М., 2008. С. V.

56

Линцбах Я. Принципы философского языка. С. IX.

57

Там же. С. X.

58

Ср: Линцбах Я. Универсальная стенография, скоропись, как запись моментов движения органов речи, фонография. М., 1901. С. 4.

59

Линцбах. Принципы философского языка. С. 27.

60

Там же. С. 29.

61

Линцбах. Принципы философского языка. С. 65.

62

Goodman N. Sprachen der Kunst. Entwurf einer Symboltheorie. Frankfurt a. M., 1997. S. 128–138.

63

Линцбах Я. Принципы философского языка. C. 65.

64

Wundt W. Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythos und Sitte. Leipzig, 1917. S. 62 f.

65

Jaques-Dalcroze É. Rhythmus, Musik und Erziehung. Basel, 1921. S. 133.

66

Ibid. P. 166–169.

67

Линцбах Я. Принципы философского языка. С. 169.