Полная версия:

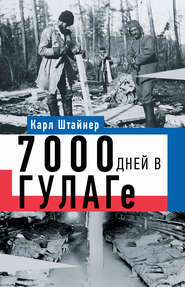

7000 дней в ГУЛАГе

Ночью, 6 сентября 1937 года меня снова бросили в каменную гробницу, в которой я пробыл два дня. Два раза в день я получал по 400 г хлеба и кружку кипятку. В 23 часа за мной пришли конвойные и отвели меня в комнату площадью в тридцать квадратных метров. Стол был покрыт зеленой скатертью. В комнате не было никого, кроме конвойных и меня. Мне приказали сесть, но не успел я этого сделать, как вбежал офицер и закричал:

– Встать, суд идет!

В помещение вошли высшие офицеры и сели за зеленый стол. За маленьким столиком сбоку устроился молодой человек в форме – секретарь суда. Начался суд. Офицер, сидевший в центре, произнес:

– Начинается разбирательство военной коллегии Верховного Суда СССР в отношении Карла Штайнера, обвиняемого в преступлениях, соответствующих статье 58, пунктам 6, 8 и 9 Уголовного кодекса. Обвиняемый, встаньте! Признаете ли вы себя виновным?

– Нет! Я абсолютно не виновен.

– Как вы оказались в России? – спросил председатель суда.

Не успел я произнести и двадцати слов, как председатель прервал меня:

– Прошу вас, покороче.

Я хотел было продолжить, но председатель снова не дал мне говорить.

– Имеете ли вы что сказать в своем последнем слове?

Только я открыл рот, как снова заговорил председатель:

– Нам все известно. Достаточно!

Председатель повернул голову налево, направо, что-то шепнул левому, затем правому офицерам. После этого все трое встали и вышли. Конвоир приказал мне сесть. Прошло немного времени, и судьи вернулись. Раздалась команда: «Встать!» Председатель, держа в руках лист бумаги, прочитал нечто такое, из чего я понял лишь приговор. Он гласил: десять лет строгого режима. Весь судебный процесс длился не более двадцати минут. Не было ни государственного обвинителя, ни защиты.

В том же коридоре, где был зал суда, конвоир открыл дверь одной из камер и втолкнул меня внутрь. Я оказался среди людей, которым вынесли приговор в этот же день и таким же образом, как и мне. Здесь было восемнадцать человек. В общей сложности суд над ними продолжался чуть меньше четырех часов. В камере находились рабочие и крестьяне, техническая интеллигенция и партийные деятели. Оказался здесь и директор цирка. Когда я вошел в камеру, никто меня не спросил, сколько лет я получил.

Это было известно всем!

Никто меня не спросил, как проходил процесс и каково было обоснование приговора.

У всех все было абсолютно одинаковым.

Приговоры были заранее отпечатаны на машинке. Свободное место оставлялось только для инициалов. Никто не требовал себе копию приговора. Это не имело никакого смысла. В приговоре ясно сказано, что он обжалованию не подлежит.

Никто никому не может пожаловаться.

О помиловании и речи быть не могло.

Таким было законодательство Сталина и его ближайших соратников – Вышинского, Смирнова, Ульриха, Матулевича и им подобных.

Путь в Сибирь по этапу

Вечером 7 сентября 1937 года, около восьми часов, нас вывели во двор тюрьмы, где стоял уже наполовину заполненный «черный ворон». В тот же день осудили еще четырнадцать человек. Всего получается тридцать два. Отвезли нас на пересыльный пункт Бутырской тюрьмы и высадили посреди большого двора, в котором размещалась церковь. При царе она обслуживала заключенных, сейчас же ее перестроили. Из нее сделали большое трехэтажное здание с множеством больших и маленьких камер. В каждой камере двух- и трехъярусные нары. Все камеры, рассчитанные на тридцать-сорок человек, были переполнены. В каждую из них сейчас набили в десять раз больше заключенных. Условия гигиены не выполнялись. Вместо уборных здесь стояли большие деревянные параши. Утром на восемнадцать человек выдавали всего по одной шайке воды. В нашей камере не было даже нар. Там стоял один большой стол. Я был счастлив, что мне удалось устроиться на краешке этого стола, иначе бы пришлось спать на голом цементном полу.

В камере после приговора царил мир, исчезло и большое напряжение, и беспокойство. Никого не уводили на допросы. Мы могли говорить обо всем и всяком.

Рядом со мной сидел Василий Михайлович Чупраков – главный инженер московского компрессорного завода. Это был тип настоящего русского помора (сам он был родом из Котласа) – высокий и сильный, светловолосый и голубоглазый. Не привыкши сидеть без работы, он всегда находил себе какое-нибудь занятие. Вот и сейчас он латал нашу одежду. Почти каждый из нас рассказывал о своей жизни. Лишь Ефим Морозов, директор цирка, был подавлен. Он вздыхал и всхлипывал.

Пришел и мой черед рассказывать о себе, о том, как я приехал в Москву, что делал и как жил до ареста.

В Москву я прибыл 14 сентября 1932 года из Берлина через Литву. Шел дождь. Я быстро вскочил в автомобиль, уже ждавший меня на вокзале. Я был счастлив, что, наконец оказался в городе, о котором столько мечтал. На следующий же день я, согласно инструкции представителя Исполкома Коминтерна в Берлине, обратился к руководителю отдела Международных связей Абрамову. Моя первая встреча с ним была очень короткой. Абрамов вызвал начальника хозотдела Черномордика, и распорядился выделить мне жилье и обеспечить пропитанием. Тут же мне выдали пятьсот рублей.

– Отдохните несколько дней, а затем приходите ко мне, – сказал Абрамов на прощание.

Целый месяц я гулял по Москве. Когда же мне эти прогулки надоели, я решил снова обратиться к Абрамову. Отправившись в здание Исполкома Коминтерна, я обратился к дежурному сотруднику НКВД. Тот подозрительно осмотрел меня, затем кому-то позвонил. Через пятнадцать минут мне вручили пропуск к Абрамову. По дороге к нему меня еще трижды останавливали, требуя предъявить пропуск. В приемной Абрамова меня встретила его секретарша. Там я просидел целый час и лишь после этого был принят. Невзрачная фигура Абрамова тонула в большом кресле. Сквозь очки на меня смотрели проницательные глаза. Задав для приличия несколько вопросов, Абрамов, наконец, спросил, четко выделяя каждое слово:

– Вы бы смогли руководить большой типографией и издательством специального назначения?

Я ответил, что у меня есть опыт такой работы.

– Тогда все в порядке. Обратитесь к Коларову, я с ним переговорю.

Коларов возглавлял Балканскую секцию Коминтерна, располагавшуюся в бывшем особняке русского промышленника Морозова на Воздвиженке, 14. Ныне эта улица носит имя Калинина. Я обратился к вахтеру, сотруднику НКВД, который, услышав мою фамилию, заглянул в какой-то свой список и произнес:

– Одну минуточку.

Я даже присесть не успел, как появился начальник секретариата Коларова Степан Адамович Бергман и повел меня к своему шефу. Тот, сидя в кресле, подал мне руку. В отличие от Абрамова, был со мной любезен. Это был сильный человек среднего роста с лысой головой, сидевшей на короткой шее. Он больше напоминал торговца, чем подпольщика, взорвавшего в 1923 году софийский кафедральный собор. Во время взрыва погибли сотни людей, в том числе министры, генералы и высокие государственные деятели.

Коларов позвонил. В кабинет вошла девушка, его секретарь.

– Сделайте нам две чашечки чая.

Пока мы пили чай, он расспрашивал меня о том, как я добирался, как выглядит Берлин, как поживает в Берлине товарищ Димитров и что я думаю о политической ситуации в Германии. Я сказал, что большинство считает, что Гитлер придет к власти в ближайшие несколько недель, максимум через месяц.

– Но мы не допустим, чтобы он пришел к власти, – небрежно произнес Коларов и обратился к Бергману:

– Сделайте все, что нужно, для товарища Штайнера.

Я попрощался в Коларовым и последовал за Бергманом в его канцелярию. Там мы два часа беседовали о моей предстоящей работе. Бергман водил меня из отдела в отдел и знакомил с руководителями – болгарами Горевым, Зелесовым, Бойкикевым, с румынами Паукер и Миронеску, с югославами Филиповичем, Бошковичем, Радо Вуйовичем (Лихтом), Чопичем (Сенкой) и Гргуром Вуйовичем (Грегором). Познакомился я и с двумя поляками – Верским и Михальчулом. У большинства были псевдонимы. Балканской секции, занимавшей весь морозовский особняк, принадлежала еще и трехэтажная пристройка во дворе, где располагались типография и издательство МАИ (Международного аграрного института).

Итак, я вступил в должность. Две недели ушли на принятие дел в типографии и издательстве МАИ и знакомство с большинством персонала, среди которого были люди разных национальностей. Уже в первый день на меня произвел плохое впечатление тот факт, что в столовой было два разных зала. Большой – для «простых» рабочих и служащих, а второй, малый – для руководящих работников. В малом зале столы были покрыты скатертями, меню было разнообразным, как в ресторане, у стола прислуживал метрдотель.

Я сразу же попытался уравнять оба зала таким образом, что распорядился сервировать их одинаково и взимать одну и ту же плату. Из-за этого у меня произошел разговор с «тройкой» Балканской секции. «Тройка» состояла из представителя управления, секретаря парткома и председателя профкома. Они заявили, что моя позиция ошибочна и приводит к уравниловке. Мне пришлось отменить свое распоряжение. Через некоторое время я во второй раз столкнулся с «тройкой». Я хотел договориться с московским мясокомбинатом, чтобы он каждую субботу выделял нам три тонны внутренностей, а мы им обязались взамен печатать из бумажных отходов бланки. Они согласились. Рабочие и их семьи две субботы подряд получали по два-три килограмма мяса. Это заметил Бергман, который тут же заинтересовался, откуда мясо и каким образом его делят. Шеф-повар сообщил ему, что между мной и руководством мясокомбината было достигнуто такое соглашение. Естественно, об этом сразу же доложили Коларову. Он вызвал меня к себе и посоветовал прекратить раздачу мяса рабочим. Все мои попытки как-нибудь отстоять свою позицию ни к чему не привели. Коларов считал, что это будет способствовать появлению группы привилегированных рабочих, чего допускать никак нельзя. И все же я попытался кое-что сделать для рабочих.

На московской окраине Всехсвятское находилось наше рабочее общежитие, в котором, в основном, жили холостяки и малосемейные. Квартиры были примитивными, годами не ремонтировались, со стен падала штукатурка, полы прогнили. Мне с трудом удалось убедить Коларова и Бергмана, что общежитие необходимо капитально отремонтировать. Мой предшественник, венгр Ференц, которого на это место поставил Бела Кун, полностью запустил предприятие, и я приложил немало усилий, чтобы привести его в порядок. В короткое время возросла активность рабочих, я завоевал среди них авторитет. Когда в 1935 году в нашей парторганизации проходила партийная чистка, стоило мне появиться на трибуне для выступления и ответов на вопросы парткомиссии, как все рабочие и служащие типографии встретили меня бурными аплодисментами. Я был удивлен. Представитель компартии Югославии Гргур Вуйович и представитель компартии Австрии Гроссман говорили обо мне как о мужественном революционере. Все меня хвалили. Председатель парткомиссии, генерал Красной армии, сказал, что предоставит слово лишь тому, кто выскажется о моих недостатках. Но таких выступающих не оказалось. Спустя несколько дней председатель комиссии сообщил, что я единогласно переведен в ВКП(б).

Мне приходилось принимать участие и в общественной жизни. Меня приглашали на различные конференции и собрания, на которых я, как представитель иностранного пролетариата, рассказывал русским рабочим и служащим о тяжелой жизни рабочих в капиталистических странах. Однажды я выступал на собрании студентов института иностранных языков. Там я познакомился с девушкой, которая вскоре стала моей женой. Я женился, получил квартиру и жил в полном счастии.

Круг наших знакомых состоял из живших в Москве эмигрантов из различных стран Европы. Многие из них разочаровались в России, но всегда искали и находили объяснения происходящему – все, что не соответствует здесь их коммунистическим идеалам, является наследием царского самодержавия. Лиль изредка доводилось слышать очень мягкую критику.

Когда в августе 1935 года я вернулся с Кавказа, где проводил отпуск, меня неприятно поразили два события. Мой заместитель по издательству Николай Маркович Любарский был арестован. Ha партсобрании было сказано, что он арестован за троцкизм. Второй неприятный сюрприз ожидал меня в типографии – там я застал еще одного заместителя. Мне никогда и в голову не приходило, что в типографии нужен второй заместитель, я пошел к Коларову с просьбой объяснить мне, как все это могло произойти в мое отсутствие и без моего согласия. И Коларов, и Бергман успокаивали меня тем, что я перегружен работой и что предприятие будет расширяться, и поэтому мне нужен еще один заместитель. Вскоре выяснилось, что мой новый заместитель, Смирнов, является секретным сотрудником НКВД, ибо НКВД не мог допустить, чтобы в таком большом и важном предприятии у него не было своего осведомителя. В первое время Смирнов вел себя очень скромно. Но несколько позже он попытался внести в работу кое-какие изменения, которые я не одобрял и которые отменил. Смирнов становился все более агрессивным. Опираясь на своих негласных начальников, он начал критиковать предпринимаемые мною меры. На партийном собрании он говорил, что на нашем предприятии процветает «буржуазный дух». Мне даже не пришлось ему отвечать, так как его слова опровергали сами рабочие. В 1936 году, по случаю майских праздников, я получил большую денежную премию «за большие успехи в деле строительства социализма в Советском Союзе». Эти деньги нам с женой оказались очень кстати, так как жена ждала ребенка.

Но как отличалась моя нынешняя, московская, жизнь от заграничной! Мне приходилось регулярно посещать монотонные партийные собрания, на которых читались лекции, различавшиеся лишь по названию. На собраниях восхвалялась «мудрая политика» Сталина. Редко когда можно было услышать более глубокую мысль. Во время дискуссий ни о чем существенном не говорилось, каждый выступающий должен был хоть раз упомянуть имя Сталина. Я часто выступал на собраниях нашего предприятия. Поначалу я не знал, что черновик выступления следовало показывать партийному секретарю, который вставлял в него актуальные вопросы, решаемые в тот момент партией. У меня было очень мало личных связей с людьми, с которыми я работал. Трудно было найти русского, который решился бы поддерживать личные связи с иностранцем. Иностранные и русские коммунисты встречались только на партсобраниях. Родственников жены я почти не знал. Никто не решался приходить к нам в гости. Когда родственники моей будущей жены узнали, что она выходит замуж за иностранца, они советовали ей этого не делать. Единственным аргументом против женитьбы было:

– Да ведь он иностранец.

Даже после того, как Соня сказала, что я член партии, они не изменили своего мнения.

Однажды я сидел в сквере на Тверском бульваре. Рядом присел какой-то мужчина. Мы поговорили об обычных вещах. Но когда он заметил, что я иностранец, то встал и извинился:

– Вы очень симпатичный человек, но будет лучше, если я уйду.

И он пересел на другую скамейку.

На нашем предприятии секретарем комитета комсомола работала девушка Таня. Ей вздумалось пригласить меня к себе домой и познакомить со своими родителями. Её родители и замужняя сестра обрадовались моему приходу. Приглашали приходить еще. Через несколько недель я застал в их доме морского офицера, мужа Таниной сестры. Все вели себя очень сдержанно, даже холодно. Я быстро выпил чай, сказал, что у меня есть еще дела, и ушел. На следующий день ко мне, якобы по служебным делам, зашла Таня и сказала, что ей очень жаль, что я так быстро ушел, но что я все-таки хорошо сделал, уйдя так рано. Ее шурин не любит, когда в квартиру приходят иностранцы.

Поэтому мне оставалось дружить только с иностранцами. Я радовался, когда время от времени из-за границы приезжали мои знакомые и рассказывали последние новости. Постепенно я стал ощущать вокруг себя удивительную пустоту, отчего у меня постоянно было дурное настроение.

Как-то, было это еще в 1934 году, я сидел в ресторане «Метрополь» с представителем отдела международных связей в Вене русским Баралом и директором крупнейшего универмага Москвы «Мосторг». Говорили мы и о положении в Советском Союзе. Тогда я сказал следующее:

– Венские социал-демократы пятнадцать лет убеждали меня в том, что здесь далеко не все в порядке. Мне понадобился всего лишь один день для того, чтобы убедиться в их правоте.

Не прошло и месяца, как меня вызвали в Коминтерн. Черномордик, начальник хозотдела, сказал мне:

– Ты забыл, где находишься? Может, тебе кажется, что ты в Вене, и можешь болтать свободно обо всем, как в венском ресторане?

Приближалась годовщина Октябрьской революции. Мы хотели пригласить некоторых друзей, чтобы торжественно ее отметить. 4 ноября 1936 года я, как и обычно, пошел на работу. Начальник планового отдела сообщил мне, что в октябре мы перевыполнили план на 29 %. Я пригласил к себе начальников отделов, чтобы обговорить с ними, как мы будем награждать рабочих. В обеденный перерыв я отправился с Филиппом Филипповичем (он же Бошкович) в только что открытый ресторан для высших функционеров, располагавшийся в одном из крыльев Кремлевской больницы.

– Ресторан «Кемпински» в Берлине ничто по сравнению с этим, не правда ли? – спросил Бошкович.

Я ему не ответил, так как в ресторане «Кемпински» не был.

Во второй половине дня я пошел в канцелярию полиграфической промышленности на Таганке, чтобы заказать кое-что для нужд предприятия на будущий год. Здесь я столкнулся с определенными трудностями и вынужден был обратиться к Пятницкому, который через ЦК ВКП(б) добился того, чтобы все мои заказы были выполнены. Когда я вернулся к себе, ко мне на прием пришла директор нашей подшефной школы и попросила, чтобы я выделил для школы хоть немного денег, а также пригласила меня принять участие в торжественном заседании 6 ноября.

Бухгалтер нашего издательства заметил мне, что я выделил слишком большую сумму на подарки детям наших сотрудников по случаю праздника. Мы долго спорили по этому поводу, пока он не согласился. Было уже 18 часов. Я отправился к зубному врачу. В 20 часов я был дома. После ужина мы пошли с женой на прогулку. В 23 часа легли спать.

Я еду!

По окончании моего рассказа все молчали. И тут Немировский, электроинженер с Украины, прерывая затянувшееся молчание, рассказал трагикомический случай, происшедший с ним во время лечения в Кисловодске.

– Когда я появился в канцелярии санатория в Кисловодске, мне сказали, что я, к сожалению, должен буду поселиться в комнате с еще одним человеком. Но пусть меня это не пугает, так как мой сосед очень хороший и вежливый человек. Устав в дороге, я лег довольно рано и сразу же заснул. Разбудил меня удивительный сон. Мне приснился какой-то кошмар, который тут же заставил меня проснуться. И тут я увидел, что мой сосед стоит у подножья моей кровати и разглядывает меня в упор, явно намереваясь подойти ко мне, а затем вдруг вытягивает руки и, словно подталкиваемый изнутри, прыгает на меня. Его руки стали искать мое горло. Я вскочил и сбросил его с себя. Началась борьба и шум, от которого проснулись люди в соседних комнатах. Наконец пришел санитар и расцепил нас. Я тут же потребовал встречу с кем-нибудь из администрации. Там я все объяснил. На следующий день это дело начали расследовать и выяснилось, что этот «хороший и вежливый человек» – душевнобольной, страдающий манией преследования – пытался меня задушить. Какой уж тут отдых и лечение.

Так, в рассказах о собственных приключениях и пересказах прочитанных книг прожили мы десять дней. Когда же снова зашли разговоры о пережитом во время следствия, Саша Вебер, бывший народный комиссар просвещения автономной республики Немцев Поволжья, принялся защищать Сталина и его режим и оправдывать отвратительные методы НКВД. Он говорил, что все это временно и коммунисты должны это понимать, хотя его самого, Вебера, страшно мучили и повыбивали почти все зубы.

* * *17 сентября 1937 года нам приказали собираться в дорогу. Под усиленной охраной отправили на Курский вокзал. На запасном пути стояли два пассажирских вагона третьего класса. Вместо окон – решетки. Наша машина остановилась у самого вагона. Один за другим мы выходили из машины и заходили в вагон. В оба вагона втиснули около восьмидесяти лагерников и приказали сидеть смирно. Разговаривать можно было только шепотом. Мы попытались узнать у конвойных, куда нас повезут, но эти попытки оказались тщетными. Охрана не соизволила произнести ни единого слова. Мы стояли на станции два часа и наблюдали за маневрированием товарных поездов. Машинисты, кочегары и другие железнодорожники проходили мимо, с любопытством разглядывая нас. Гримасами давали понять, что они нас жалеют. И некоторые прохожие смотрели в наши окна. Было ясно, что эти люди искали среди нас кого-то из своих. Мы строили предположения о том, что женщины, случайно узнавшие, что их мужья осуждены, неделями бродили по путям московских вокзалов в надежде хотя бы издали увидеть родные лица. Я думал о Соне. Как хорошо было бы, если бы среди прохожих появилась и она. Как она выглядит? Здорова ли? Что с ребенком? Я ничего не знал. Конечно, она обходила тюрьмы, но это были безнадежные попытки.

Никто не мог узнать, где находится арестованный и что с ним происходит.

Наконец нас прицепили к пассажирскому поезду, стоявшему на первой платформе. С грустью смотрели мы на людей, свободно ходивших по перрону, сидевших в ресторане и закусывавших. Но вот поезд тронулся. Сердце мое сжалось. Куда? Когда я вернусь? Все молчали. Поезд миновал юго-восточные окрестности Москвы. С обеих сторон загона, вместо дверей, были железные решетки, сквозь которые за нами наблюдали охранники, постоянно напоминавшие, что разговаривать запрещено. Не спеша, перешептываясь, мы развязывали свои мешки с харчами, с так называемым «этапным пайком». В Бутырках нас снабдили продуктами на два дня – 1 кг 200 г хлеба, селедка и два куска сахара. Рядом со мной сидели Чупраков и Мареев. Мареев был управляющим большим нефтяным трестом в Москве. Типичный русский крестьянин: невысокого роста, широкоплечий, светловолосый, нос картошкой. Но он был очень сообразительным и работящим. Мареев жевал часть своего пайка и, казалось, улыбался. Я взглянул на него.

– Нет, нет, ничего, – сказал он. – Просто я вспомнил своего начальника в наркомате. Он был приверженцем четкой партийной линии и по любому поводу на собраниях бросал фразы о том, что необходимо любыми средствами направлять каждого на партийную линию или, как он сочно выражался, нужно было каждому поскипидарить задницу. Однако и моего начальника «поскипидарили» так же, как и нас – арестовали. На очной ставке он утверждал, что я его вербовал в контрреволюционную организацию. Таким образом, нас всех «поскипидарили» и теперь – езжай, игумен, в монастырь.

Так шепотом беседуя, мы почувствовали, что что-то происходит. Кто-то под лавкой нашел «Известия». Вероятно, газету забыл охранник. Газету читали с большим интересом, но нельзя было терять и бдительности, так как охрана могла заметить, чем мы занимаемся. И все-таки всеми нами овладело такое возбуждение, что мы позволили незаметно подойти к нам охранникам и отнять газету.

Во Владимирской пересылке

Через двенадцать часов поезд остановился на какой-то станции, начав маневрировать и оставив на запасном пути вагоны с заключенными. Мы прочитали название станции – Владимир. Подъехало три «воронка», в каждый разместили по двадцать пять человек. Было пять часов утра. Нас везли по окраинам во владимирскую тюрьму, находившуюся за городом. Конвой предупредил нас, что будут стрелять, если кто-то попытается бежать. В машине никто не смел даже повернуть головы. Владимирская тюрьма стояла на холме. Нас высадили и оставили перед тюремными воротами на целых два часа.

Вокзалу во Владимире более ста лет. Сто пятьдесят лет назад здесь была построена этапная станция для несчастных, сосланных на каторгу в Сибирь. В трех зданиях раскинулась общая тюрьма, а в четвертом – одиночки. Последнее здание было построено относительно недавно, в 1912 году. Рядом с этими зданиями находились больница, баня и кухня.

Наконец, ворота открылись. Раздалась команда:

– Внимание! Заключенные, встать!

Мы поднялись из грязи, построились в колонну по пять и вошли в большой двор. Началась перекличка. Нужно было назвать свое имя, отчество, фамилию, день и место рождения, статью и срок наказания. После переклички нас отвели в помещение, в котором было запрещено разговаривать, курить и есть. Мы долго ждали, когда подошла моя очередь, меня отвели в отдельную комнату, раздели догола, отняли все – одежду, белье, личные вещи. Энкавэдэшник очень тщательно обыскивал все мое тело. Но когда он сунул мне палец в рот, глубоко в горло, я не выдержал, оттолкнул его руку, а он заорал:

– Фашист!

После обыска нас повели в душ. Раздали тюремную одежду и обувь, остригли наголо и отправили в камеру. Смешно и сиротливо выглядели мы в своем новом одеянии. Темно-синяя хлопчатобумажная роба, залатанная коричневыми заплатами на локтях и коленях, шапочка, ботинки на резиновой подошве, скомбинированные из свиной кожи и некачественного сукна, короткий бушлат – все это висело на нас и было слишком широким, либо слишком тесным. Мы с трудом узнавали друг друга.