Полная версия:

История как проблема логики. Часть первая. Материалы

Дело в том, что хотя философский анализ предмета τῆ φύσει предшествует методологическому но πϱὸς ἡμᾶς он следует не только за методологическим, но и за эмпирическим. И это не историческая случайность, а это лежит в самой природе нашего познания: «естественное» понимание мира для нас необходимый первый шаг в его понимании вообще. Этим обстоятельством обусловливается и то, что общие методологические положения, в действительности, оказываются не вполне общими, мало того, они могут оказаться и вовсе ошибочными, если обобщению подвергается не то, что выражает подлинную сущность вещи, или если видовое принимается за родовое. Таким образом, в философии наряду с ее положениями накопляются положения, представляющие собою мнения философов, – всякое специальное исследование, ведущееся на почве так или иначе установленных общих предпосылок, является вместе с тем experimentum crucis для них самих. Специальное философское исследование не может вестись без того, чтобы в то же время не ревизовались общие предпосылки самого исследования, – это характерно для философского исследования, как исследования, касающегося, даже в самых частных своих вопросах, основ нашего познания вообще, и притом касающегося принципиально; поскольку приходится наблюдать такое же или аналогичное явление и в самих науках, постольку это лишний раз подтверждает зависимость их от философских приемов и методов.

Таким образом, нам не раз придется останавливаться на выяснении некоторых общих вопросов методологии и логики, останавливаться подробнее, чем это может показаться с первого взгляда необходимым для исследования специального. С другой стороны, мы не можем отказать себе в праве обращаться и к чисто эмпирическому материалу, почерпаемому из суждений самих историков, – и не только в тех случаях, когда, можно думать, авторитет специалиста служит подтверждением методологического исследования, но и в тех случаях, когда, напротив, суждение специалиста служит только иллюстрацией того, как мало историк отдает себе отчета в тех методах, которыми он сам пользуется. Последнее даже будет встречаться чаще, и мы не можем здесь не подчеркнуть, – вопреки распространенному, может быть, мнению, – ту мысль, что представитель специальной науки, как такой, не призван и не компетентен судить о методах и логической конструкции собственной науки. Здесь повторяется то же, что в отношении между техникой и наукой вообще: даже хороший техник-историк не всегда может высказать хорошее теоретическое суждение о своей работе, как не может, например, инженер-техник разрабатывать теоретические проблемы математики. Для суждения о философском и логическом значении своей науки у специалиста ученого нет ни нужной опытности в философской рефлексии, ни даже нужного запаса философской и логической терминологии, фактическое совмещение в одном лице историка и логика, разумеется, ни малейшим образом не колеблет принципиального различия их задач.

11. Но все эти трудности, будучи трудностями скорее литературного свойства, чем трудностями, проистекающими из существа дела, легче преодолимы, чем те затруднения, которые вытекают из существующего в науке и философии смешения многообразных проблем, группирующихся вокруг того материала, который доставляет понятие «истории» вообще. Один только вопрос мне не хотелось бы обходить молчанием, – и это побуждает меня даже здесь, в Введении, внести некоторый полемический элемент, – это – вопрос об отношении философии истории и логики исторической науки. Как ни кажется ясным различие исторического процесса и исторического познания, но софизм отрицательной философии и здесь затрудняет различение. Мы еще раз, хотя уже в самой частной форме, встречаемся с подменой философии, как теории познаваемого, как познания действительности, теорией познания, присущего логическому субъекту. Правильное разделение проблем, очевидно, необходимо как в интересах философии, так и в интересах логики.

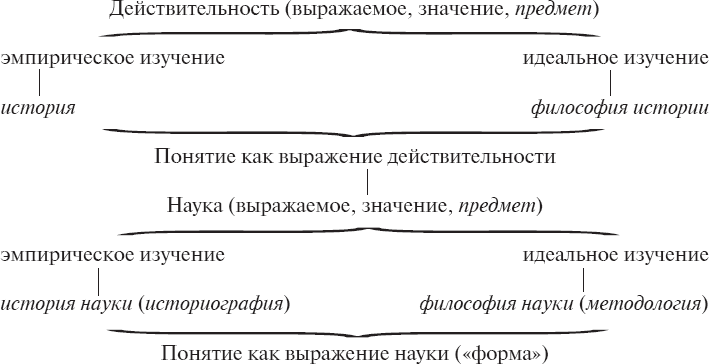

Совершенно очевидно, как было указано, что термин «история» имеет омонимное значение, обозначая одновременно как некоторый действительный процесс, так и науку о нем. Само собою разумеется, что этими двумя значениями понятие «истории» не исчерпывается, так как и внутри каждого из этих значений оно приобретает новый ряд других более узких и специальных значений. Но это разделение остается основным и в этом виде не вызывает сомнений в своей правильности. Однако иначе дело обстоит, как только мы обратимся к суждениям, высказываемым по поводу предмета, обозначаемого словом «история», – как ни наивно смешение этих двух значений, но нам придется убедиться, что оно имеет место и служит иногда источником самых печальных недоразумений. Нетрудно видеть, что смешению этих двух значений особенно благоприятствует субъективистическое направление в философии, смешивающее два принципиально разнородных предмета, предмет логики и предмет науки.

Эмпирическая история как наука имеет дело только с «вещью» в ее эмпирической установке, как бы мы эту вещь ни определяли, логика и методология имеет дело с самой этой наукой, и притом не в эмпирической, а идеальной установке. Для наглядности этого различения позволим себе привести нижеследующую схему.

Различие между предметом логики и предметом истории само по себе, по-видимому, провести последовательно еще не так трудно. Но дело осложняется тем, что наряду с эмпирической историей существует философия ucmopиu, причем и этот термин далеко не свободен от эквивокации, в особенности благодаря влиянию той же негативистической философии. Именно, так как в отрицательной философии подчас само содержание философии рассматривается, как совокупность «последних» обобщений специальных наук, или «конечных синтезов» и т. п., то философия истории иногда понимается просто, как «универсальная» история, – это и есть главный источник эквивокации. Универсальная история представляет собою специальную методологическую проблему, и в этом виде своевременно нами будет рассмотрена. Поэтому, поставив вопрос об отношении эмпирической истории и философии истории, мы можем оставить в стороне те попытки трактования проблемы, которые не выходят за пределы смешения «общего» и философского, а ограничимся только принципиальным противоположением, которое имеет здесь место, эмпирического и философского. Все попытки затемнить эту ясную постановку вопроса введением в его рассмотрение проблем «универсальной» истории, уже потому априорно должны быть отброшены, что если только вообще возможна «универсальная» история как наука, она должна быть наукой эмпирической и, следовательно, ничего дать не может для решения вопроса о философии истории. Но возможно ли обратное, возможно ли вопреки смыслу и очевидности объявить тем не менее «универсальную историю» философией истории, не пребывая на точке зрения того наивного понимания философии, по которому философия есть «совокупность обобщений»?

Возможно только в том единственном случае, если мы произведем с тем вместе и известную софистическую подмену, т. е. на место предмета истории как науки, «вещи», подставим другой предмет, «понятие». В таком случае и рождается вопрос о более тщательном отделении логики и методологии истории от философии истории. Логика истории есть логика истории как науки; философия истории есть философия истории как эмпирической действительности. Это положение – крайней очевидности. Но ведь логика тоже философская дисциплина, в каком же отношении стоит философия истории к логике? Ответ на этот вопрос опять-таки дается точным различением предметов. Это различение затемняется отрицательной философией.

Риккерт в своей статье под заглавием «Философия истории»[34] различает три понятия философии истории: философия истории, 1, как универсальная история, 2, как наука об исторических принципах, и 3, как «наука об историческом познании», как «часть логики в самом широком смысле этого слова». В первых двух значениях объектом истории остается действительность, в третьем под историей нужно понимать «не самое минувшую действительность, но изображение этой минувшей действительности, или историческую науку». Риккерт допускает, что «возможен» еще четвертый вид философии истории, где она по своему значению подходила бы к значению метафизики, но против такого значения он энергично восстает. Очевидно, отмеченная нами подстановка логики на место философии относится именно к третьему виду философии истории, но если мы примем во внимание, что Риккерт стоит на почве кантовского софизма, что предпосылкой его исследований является кантовский субъективизм, то мы должны ожидать, что, поскольку Риккерт вообще признает правомерность и первых двух пониманий философии истории, они должны в его интерпретации превратиться в «субъективную» философию истории и в логику в смысле теории познания.

В общем виде Риккерт намечает непосредственный переход от каждого из названных пониманий философии к другому. Универсальная история желает изобразить историческую жизнь как единое целое, но тотчас возникает вопрос, в чем это единство, в чем – принцип этого единства? Так, от первого вида философии истории мы приходим ко второму. Если мы, далее, рассмотрим понятия, которыми должна пользоваться философия истории как наука о принципах, то, встретившись с такими понятиями, как «закон», «смысл» и под., мы должны будем признать необходимость предварительного анализа этих понятий, а это уже есть дело логики. «Философия истории, как наука о принципах, не может даже приступить к своей работе, не ответив предварительно на поставленные вопросы. А она не сможет дать на них ответа без ясного проникновения в сущность исторического познания, т. е. без логических сведений. Так, вторая из трех рассматриваемых дисциплин наталкивает нас на изучение третьей, подобно тому, как первая привела нас ко второй <…> логика истории является исходным пунктом и основой всех философско-исторических исследований вообще».

Связь между тремя названными понятиями несомненная, и притом именно в таком виде, как это указывает Риккерт. И точно также несомненно, что каждая из этих дисциплин, раз они возможны, имеет совершенно самостоятельное значение и не исключает другой. Но именно эта мысль у Риккерта затемняется его утверждением, будто нельзя даже приступить к работе в области философии истории, не ответив предварительно на логические вопросы. Это не есть, конечно, отрицание факта: философии истории писались и пишутся, хотя логическая работа вообще, и в частности логический анализ философско-исторических понятий, далеки еще от своего конца. Следовательно, это есть нечто большее, – отрицание возможности, т. е. отрицание существенного значения подобного рода опытов философии истории. Но так ли это? Действительно ли философия истории по существу невозможна, пока логика не сделала своего дела?

Обратим внимание на переходы от одного понимания философии истории к другому, как это изображено у Риккерта. В то время как первый переход от универсальной истории к философии истории есть переход от действительности к ее же принципам, второй переход от философии истории к логике есть переход от действительности к понятиям и принципам науки об этой действительности. Философия истории с ее принципами и логика исторического познания (изображения этой действительности) с ее принципами – вещи до такой степени разные, что их смешение может быть допущено только при смешении двух здесь различных значений термина «принципы». И действительно, допустим, что универсальная история «необходимо приводит» к философии истории, – что это значит? Это значит, что универсальная история без принципов философии истории будет несовершенной, можно сказать «догматической», в том смысле, что она не критически установит свой принцип единства, т. е. «произвольно» поймет это единство, и следовательно, может субъективное мнение выдавать за нечто присущее самой действительности. Но может случиться и иначе, что автор универсальной истории совершенно адекватно выразит принцип единства, заключающийся в действительности, не прибегая вовсе к помощи философско-исторических анализов, – как можно, например, утверждать, что законодательная власть в Англии принадлежит парламенту, не изучая предварительно государственного права.

Совершенно иной характер носит переход от философии истории к логике исторической науки. Совершенно непонятно, почему в философии истории нельзя даже приступить к работе без предварительного ответа на логические вопросы, а в универсальной истории можно? Больше того, эмпирическая наука истории точно так же немыслима без логики и логических понятий, как и философия истории. Последовательно было бы требовать, чтобы и историки не приступали к своей работе, пока логика не ответит на свои вопросы. И смысл такого утверждения поймет всякий без предварительных «переходов» от одного вида знания к другому. Логика прежде всего для себя освещает пути исторического, как и всякого другого познания. История же и философия истории делают свое дело и тем только и доставляют материал для самой логики. Разумеется, взаимодействие между историей и логикой существует, но в интересах взаимной помощи, а не взаимного торможения работы. Логика своим анализом строения и метода науки освещает последней ее пути, но должны быть налицо и эти пути, чтобы было что освещать, – без работы истории и философии истории сама логика исторической науки оставалась бы не у дел. И нужны совершенно особые философские предпосылки субъективизма, чтобы «переходы» Риккерта не были вовсе лишены смысла.

После совершенно основательной критики претензий заменить философию истории социологией, Риккерт приходит к выводу, что поскольку речь идет о философии истории как науки об исторических принципах, ее дело – не установление «законов», а разрешение вопросов, касающихся общей сущности исторической жизни[35]. Это бесспорно верное утверждение однако интерпретируется Риккертом в том смысле, что все попытки к установлению таких законов были только попытками установить «формулы ценности», и именно в установлении системы ценностей лежит задача философии истории. Понятие «ценности» является центральным в теории Риккерта и мы впоследствии подвергнем его специальному разбору; здесь для нас интересен только вопрос: меняет ли это понятие отношение между логикой исторической науки и философией исторического процесса, и если меняет, то в каком направлении?

Понятие ценности, как руководящее понятие научного исторического изложения, Риккерт получает путем анализа понятия философии истории, в последнем из трех указанных им видов ее, и путем анализа научных задач историка. Из риккертовского противопоставления наук о природе и наук о культуре как-то само собою получается также противопоставление законов и ценностей. Этот дуализм есть наследие, в конце концов, кантовского дуализма в функциях самого разума, теоретических и практических. Но если подойти к вопросу не со стороны выводов из каких бы то ни было философских предпосылок, а попытаться решить его путем констатирования факта, то противопоставление «закона» и «ценности» покажется далеко не исключающим и даже не обнимающим действительную наличность научного знания. Весьма возможно, что именно для исторической науки и для философии истории не является логически обязательной ни форма изложения законоустанавливающих наук, ни форма системы оценок. Риккерт настойчиво повторяет, что нужно при логическом анализе истории иметь в виду не несуществующую еще идеальную науку историю, а те ее формы, которые уже существуют. Но если руководствоваться именно этим критерием, то можно с уверенностью отметить, как признак истории, наличность в ней meopий. Эти теории могут быть «идеалистическими», могут быть «материалистическими» или даже «политическими», но современная история не может обойтись без объяснительных теорий. Риккерту кажется, что если история не устанавливает естественно-научных законов, то значит нужно обратиться к «ценностям». Но неизвестно, почему объяснительная теория должна принять форму установления закона? Например, всем известно, как много было высказано теорий о происхождении Руси, – как ни разнообразны эти теории по своему содержанию, формально-логически они сходны в том, что не устанавливают естественно-научных законов, но все являются причинно-объяснительными гипотезами и теориями.

Неправильность выводов Риккерта коренится главным образом в его общих философских предпосылках. Еще в этой части наших исследований мы покажем, что кантианство представляло самую неблагоприятную почву для логики исторической науки, – тут источники большинства недоразумений и Риккерта. Но одной иллюстрацией из его рассуждений мы воспользуемся здесь же для пояснения своей мысли.

Риккерт считает, что понятие закона является в истории и в философии истории противоречивым, поэтому философия истории как наука о принципах должна говорить не о законах, но точно также, по его мнению, она не может говорить и о так называемых общих факторах или «силах» исторической жизни[36]. Это и есть смешение закона и объяснения. Все эти факторы вообще, по его мнению, могут быть разделены на факторы физические и психические, но в конце концов они являются только условиями, без которых не могли бы совершаться исторические события, и именно поэтому они не представляют интереса ни для историка, ни для философа истории. Это совершенно справедливо. Однако существенно другое: почему это суть условия, а не объяснительные причины? Только потому, что они не суть npouзвoдящие исторический процесс причины, что они для исторического процесса внешни, как, например, сами физические условия «внешни» при психологических процессах и являются только их условиями, и т. п. Совершенно иначе обстоит дело с «внутренними» факторами исторического процесса, которые берутся как действующие силы. Для философии истории, как и для науки истории, не безразлично, будут ли этими факторами развитие производительных сил или социальная психология масс, но если только они понимаются как внутренние факторы исторического процесса, логически они являются совершенно законными факторами в объяснительных теориях. Если бы даже кто-либо увидел внутренние основания исторического объяснения в капризе и произволе Божественного Промысла, то логически это было бы правомернее, чем отказываться вовсе от объяснений в истории и обращаться для ее построения к системе ценностей. Но глубокий философский корень риккертовского отрицания лежит в его кантианском понимании причинности, – оно признает только ту причинность, которая связывается с феноменалистическим истолкованием необходимой временной связи; все, что сверх этого, относится к «свободе», но не как абсолютной причинности, а как области морали и ценностей.

Риккерт в этой же статье сделал весьма рискованное утверждение: «В докантовской же философии прошлого и настоящего для выяснения этих вопросов (логики исторической науки) не сделано решительно ничего»[37]. Это не есть простое незнание истории вопроса, это есть нежелание ее знать, и, как видно из собственных заявлений Риккерта, нежелание, проистекающее из его убеждения, что он призван к борьбе с натурализмом Просвещения[38], которого Кант до конца не одолел. Весь настоящий том моей работы посвящен исследованию того, что сделано было для исторической науки Просвещением, и я прихожу к выводу, что именно в Канте эта работа встретила свое первое серьезное препятствие. Но есть один вопрос, о котором можно говорить и до этих исследований, это – вопрос о «прогрессе», так как уже ни для кого не новость, что это понятие введено в научный и философский обиход именно веком Просвещения. Общеизвестно также, что это – одна из основных проблем философии истории.

Риккерт считает, что все высказанные «формулы» прогресса или его «законы» также суть «формулы ценности»[39]. Я этого не думаю, но для логики это не важно, важнее для нее мнение Риккерта, что и по существу иначе быть не может, потому что само понятие «прогресса» есть понятие ценности, «точнее говоря, понятие о возрастании, либо уменьшении ценности, и поэтому о прогрессе можно говорить лишь тогда, когда уже предварительно имеется критерий ценности». Это превратное мнение опять-таки вытекает из общих философских предпосылок Риккерта и «докантовская философия прошлого и настоящего», как и нелюбезное Риккерту Просвещение, могли бы опровергнуть его фактами. Но, повторяю, важнее – принцип. В принципе же понятие «прогресса» необходимо связано с понятием ценности именно при кантианских предпосылках, так как оно может быть допущено только по постулатам практического разума, а не по законам природы. Однако ничего нет противоречивого в идее «прогресса», устанавливаемого не по «критериям ценности», если только не расширять понятия ценности таким образом, что под него подойдут также разность и знаменатель арифметической и геометрической прогрессий. Представить себе прогресс без внешних критериев ценности вовсе не трудно, допуская измерения имманентного, внутреннего порядка, где критерием является непосредственное сравнение каждых двух последующих моментов; в таком случае легко обойтись даже без «идеала». А при исследовании единичного процесса, каким является исторический процесс, это даже единственный способ избежать туманных рассуждений о прогрессе или регрессе «вообще», а дать адекватную картину самой конкретной действительности. Но такое понятие о прогрессе возможно опять только при предпосылке внутренней производящей причинности, раскрытие или реализация которой может рассматриваться как прогресс или регресс. Раскрытие, актуализация всякой потенции может рассматриваться как прогресс, и такой процесс можно изображать физически или метафизически, исторически или философско-исторически, обходясь без всяких «ценностей», которые всегда останутся для объяснения внешним привнесением.

Эти примеры уже достаточно уясняют основную тенденцию Риккерта: учение о действительности становится теорией познания, если действительность есть только представление, а философия истории становится логикой, если логика как философская наука есть наука о ценностях, а философия истории также. «Названия исторического принципа и заслуживает, говорит Риккерт, именно только то, что выполняет эту функцию конституирования исторического универсума, делая возможным объединение всех частей последнего, как индивидуальных членов, в единство исторического целого. Поэтому, если философия истории как наука о принципах, вообще имеет raison d’être, то она должна быть учением о ценностях, сообщающих единство историческому универсуму и вместе с тем расчленяющих его»[40]. Слово ценность само по себе ни страшно, ни драгоценно, можно было бы обойтись без него, и тогда формула Риккерта носила бы совершенно нейтральный вид и, может быть, была бы логически приемлема, так как едва ли кто сомневается, что философия истории имеет в виду именно объединение отдельных членов исторического процесса в некоторое историческое целое. Но для Риккерта с понятием ценности связывается весь смысл его философского мировоззрения. Без этого понятия можно было бы говорить о философии истории, совершенно не касаясь тех орудий, которыми должно было быть сбито со своих позиций Просвещение: субъективизма и примата практического разума.

В самом деле, допустим, что в окружающей нас действительности есть род предметов, своеобразная форма бытия которых заставляет нас назвать их «ценностями». Все рассуждения Риккерта теряли бы смысл, – нужно, чтобы эти ценности конституировались субъектом, на манер того, как устанавливаются Кантом его категории, и нужно, чтобы они получили санкцию со стороны практического разума того же субъекта, – действительное бытие ценностей для Риккерта – такой же nonsens, как действительное бытие истины, то и другое – только в «идее».

Единство, о котором говорит Риккерт, действительно может исходить от субъекта, и может быть присуще самой исторической действительности. Это может быть единство познаваемого и единство познания. Но это и есть дилемма, выбирать в которой предложено Кантом. Что этот выбор приведет к санкции практического разума – известно от Канта же.

Происхождение своего понимания философии истории из кантовского субъективизма и прагматизма Риккерт изображает не без пафоса в следующих строках: «Вполне признавая современное естествознание, Кант снова отводит человеку “центральное место” в мире. Правда, не в пространственном, но зато в еще более важном для философии истории смысле. Теперь снова все “вращается” вокруг субъекта. “Природа” не есть абсолютная действительность, но соответственно общей сущности своей она определена “субъективными” формами понимания, и именно “бесконечная” вселенная есть не что иное, как “идея” субъекта, мысль о необходимо поставленной ему и вместе с тем неразрешимой задаче. Этот “субъективизм” не только не затрагивает основ эмпирического естествознания, но еще более укрепляет их; зато он совершенно разрушает основы натурализма, не видящего в историческом никакого смысла. Значение этой разрушительной работы было огромно; она прежде всего уничтожала все препятствия, мешавшие историческому пониманию бытия, а благодаря тесной связи между гносеологией и этикой, она клала первый камень для построения положительной философско-исторической системы. Не только со своим теоретическим разумом человек стоит в центре “природы”, но в то же самое время он своим практическим разумом непосредственно постигает себя, как нечто, что дает культурной жизни объективный смысл, именно как сознающую долг, автономную, “свободную” личность, и этому практическому разуму принадлежит примат. Как незначителен в сравнении с этим тот факт, что место действия истории ограничено в пространстве и времени, что это бесконечно малая частица на одной из бесконечных точек мирового целого!»[41]