Полная версия:

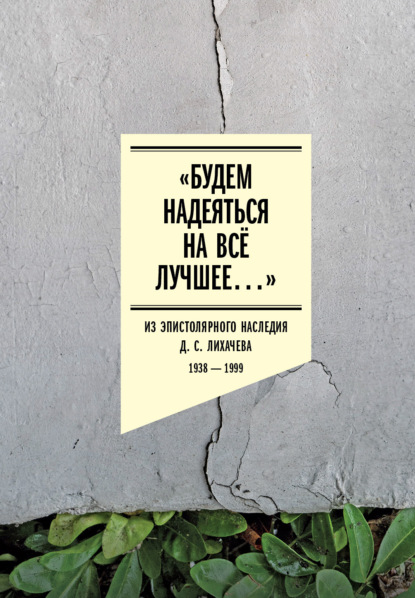

«Будем надеяться на всё лучшее…» Из эпистолярного наследия Д. С. Лихачева. 1938–1999

a

Так у Д. С. Лихачева.

1

Дуйчев Иван Симеонов (1907–1986) – болгарский историк, филолог, византинист, педагог; академик Болгарской АН (1981).

2

Щепкина Марфа Вячеславовна (1894–1984) – историк древнерусской литературы, искусствовед, палеограф, источниковед; доктор исторических наук (1964). Сотрудник ГИМ (1919–1982), заведующая отделом рукописей (1954–1976) ГИМ.

3

Бем Юрий Оттович (1923–?) – историк, переводчик, ученый секретарь Археографической комиссии АН СССР (1956–1968).

4

Лихачев Д. С. Некоторые итоги и перспективы изучения русской литературы X–XVII вв. // Вестник АН СССР. 1958. № 12. С. 19–24.

1

Базанов Василий Григорьевич (1911–1981) – литературовед, фольклорист, педагог; доктор филологических наук, член-корреспондент АН СССР (с 1962). Заместитель директора (1955–1960, 1963–1965), директор (1965–1975) ИРЛИ.

1

Лихачев Д. С. Понятие «лучшего списка» в текстологической работе // Археографический ежегодник за 1958 год. М., 1960. С. 7–10.

1

В ТОДРЛ были напечатаны публикации двух рукописных памятников из собрания ГИМ, подготовленные Тихомировым, см.: Тихомиров М. Н. Малоизвестные памятники: 1. Летописец XV в. с названиями «Россия» и «Российская земля»; 2. Киевские князья XI столетия в Послании о повинных // ТОДРЛ. Т. XVI. С. 452–456.

2

Дубровский Сергей Митрофанович (1900–1970) – историк, педагог; профессор (1924), доктор исторических наук (1935). Ученик М. Н. Покровского. В 1936 г. репрессирован, реабилитирован в 1954 г. С 16 июня 1954 г. старший научный сотрудник сектора капитализма Института истории (с 1968 г. Института истории СССР) АН, автор работ по аграрной истории России начала XX в. Скорее всего, имеется в виду его доклад о влиянии культа личности на освещение ряда вопросов русской истории на заседании сектора истории СССР периода феодализма Института истории АН СССР в мае 1956 г., опубликованный в журнале «Вопросы истории». См.: Бухерт В. Г. «При рассмотрении дела ни в чем себя виновным не признал»: С. М. Дубровский в 1936–1954 гг. // Вестник Омского университета. Сер. «Исторические науки». 2019. № 2 (22). С. 228–240.

1

См.: Бегунов Ю. К. Кормчая Ивана-Волка Курицына // ТОДРЛ. Т. XII. С. 141–159. Других работ Бегунова о кормчих (сборниках церковных и светских законов) не выявлено.

1

19–20 октября 1959 г. состоялось общее собрание Археографической комиссии АН СССР, посвященное актуальным проблемам палеографии. На заседании были заслушаны два пленарных доклада: Тихомирова «О задачах изучения палеографии» и доктора исторических наук, заведующей сектором истории Средних веков Института истории АН СССР Нины Александровны Сидоровой (1910–1961) «О задачах изучения палеографии по истории западноевропейского Средневековья в СССР». Научный сотрудник Института истории Румынской АН Д. Богдан выступил с сообщением о работе румынских палеографов. В дискуссии приняли участие ученые, археографы, палеографы из Москвы, Ленинграда, Киева, рассказавшие о работе, ведущейся в архивах, рукописных отделах музеев и библиотек по собиранию, описанию, публикации и реставрации рукописных памятников, на заседании затрагивались вопросы подготовки кадров в вузах и координации работы палеографов, проблемы улучшения преподавания вспомогательных исторических дисциплин. Было решено организовать отдел по изучению греческой, латинской и западноевропейской палеографии при Археографической комиссии. См.: Бем Ю. О. Деятельность Археографической комиссии при Отделении исторических наук АН СССР // Археографический ежегодник за 1959 год. М., 1960. С. 353–354.

1

Добиаш-Рождественская Ольга Антоновна (1874–1939) – историк-медиевист, палеограф, первая в России женщина-магистр (1915) и доктор (1918) всеобщей истории, член-корреспондент АН СССР (1929), с 1918 г. (с перерывом в 1929–1933 гг.) профессор Петроградского университета, в 1922–1939 гг. сотрудник ОР ГПБ.

2

Кудрявцев Илья Михайлович (1907–1982) – историк, археограф, источниковед, хранитель древнерусских рукописных книг ОР ГБЛ в 1946–1971 гг.

3

Гейман Василий Георгиевич (1887–1965) – историк, археограф, палеограф, источниковед, сотрудник ГПБ (1918–1937, 1946–1963), ЛОИИ (1925–1952).

4

Розов Николай Николаевич (1912–1993) – книговед, библиограф, археограф, палеограф, педагог; доктор филологических наук (1973). Сотрудник отдела рукописей ГПБ (1946–1981).

1

Бегунов написал кандидатскую диссертацию на тему «Слово о погибели Русскыя земли» (научный руководитель Лихачев; 1960), которая в дальнейшем была издана, см.: Бегунов Ю. К. Памятник русской литературы XIII века «Слово о погибели Русской земли» (М.; Л., 1965).

Письмо Тихомирова в ИРЛИ с замечаниями на автореферат кандидатской диссертации Бегунова датировано 22 февраля 1960 г. (Архив РАН. Ф. 693. Оп. 1. Ед. хр. 213. Л. 1–2. Авторизованная машинопись). См. также справку «О высылке замечаний на автореферат Ю. К. Бегунова»: Там же. Оп. 4. Ед. хр. 30. Ч. 2. Л. 22 и об.

2

Пашкевич (Паскевич) Генрик (1897–1979) – польский и английский историк-медиевист, педагог; доктор исторических наук (1920), профессор (1934); член-корреспондент Польской АН (1945). Преподаватель Варшавского университета (1927–1939). Участвовал в обороне Варшавы в сентябре 1939 г. и попал в плен, в годы Второй мировой войны содержался в немецком концентрационном лагере Мурнау. После освобождения из лагеря уехал в Италию, был одним из организаторов в 1945 г. Польского исторического института в Риме. С 1957 г. жил в Лондоне, один из основателей Польского университета на чужбине и Польского научного сообщества на чужбине; вице-председатель Фонда Ланцкоронских с Бжезя. Автор работ по истории Польши, России, Литвы.

3

Бегунов не соглашался с Пашкевичем, полагавшим, что встречающееся в памятниках древнерусской литературы понятие «Русская земля» связано прежде всего «с идеей религиозного единства всех славянских и неславянских народов Руси» (Бегунов Ю. К. Памятник русской литературы XIII века… С. 87), об этом же диссертант писал и в своей диссертации, и в автореферате (С. 10–11).

4

Горлин Михаил Генрихович (1909–1944) – филолог, славист, поэт. Вместе с родителями эмигрировал в 1919 г. через Вильно и Лондон в Берлин (1922). Окончил Славянский институт Берлинского университета, ученик М. Фасмера (1927–1931). В 1933 г. переехал в Париж. Ассистент Мазона в Институте славяноведения. В 1942 г., в период немецкой оккупации Парижа, был депортирован в Германию, погиб в концлагере.

В мае 1940 г. подготовил публикацию «Слова о погибели Русской земли» по фотокопии, полученной от Н. В. Заволоко, который в 1933 г. обнаружил неизвестную ранее рукопись среди других рукописей рижской Гребенщиковской старообрядческой общины. Работа Горлина была опубликована посмертно Мазоном, см.: Gorlin M. Le Dit de la ruine de la terre Russe et de la mort du grand-prince Jaroslav // Revue des Études slaves. Paris, 1947. T. 23, f. 1–4. P. 5–33.

5

Во время военной командировки в Прибалтику и на Западную Украину в феврале 1946 г. Малышев обнаружил рукопись, подготовленную к публикации Горлиным, в рижской Гребенщиковской общине, в дальнейшем рукопись поступила на хранение в ИРЛИ. См.: Малышев В. И. Житие Александра Невского: (По рукописи середины XVI в. Гребенщиковской старообрядческой общины в г. Риге) // ТОДРЛ. Т. V. С. 185–193.

6

См.: Бегунов Ю. К. Памятник русской литературы XIII века… С. 32–33.

1

Сессия 1958 года, посвященная 1100-летию Новгорода.

2

Константинова Тамара Матвеевна (1917–2001) – историк, педагог, директор Новгородского историко-архитектурного музея (1944−1965, с перерывами).

3

Морозов Леонид Федорович – директор Новгородского историко-архитектурного музея-заповедника с 27 августа 1960 г. по июль 1961 г.

4

Речь идет о т. XVII ТОДРЛ, вышедшем в свет в 1961 г. В этом томе помещена статья Лихачева «Литературный этикет Древней Руси (к проблеме изучения)» (С. 5–16).

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 3 форматов