Полная версия

Полная версияКраткая история Великой Отечественной войны. Учебное пособие

Рис. 11.1. Японские пулеметчики

По воспоминаниям наших солдат, когда японские группировки в августе 1945 г. наши войска брали в окружение и обстреливали из артиллерии, они выбрасывали белый флаг. Наши войска прекращали обстрел и ждали парламентеров. Тогда возобновляли обстрел японцы. Понимая хитрость противника, наши войска возобновляли боевые действия, и тогда японцы вновь выбрасывали белый флаг и отправляли к нашему командованию парламентеров. В ответ на повторное прекращение нашими войсками боевых действий, японцы осуществляли попытку прорыва из окружения в другом месте. С точки зрения западной доктрины указанное поведение японцев – грубое нарушение законов войны. С точки зрения японской – верное следование кодексу «Буси-до». И уж никакими законами западной этики не объяснить зверства, вытворяемые самураями над захваченными в плен американскими и английскими солдатами – прямо на поле боя им вспарывали животы, доставали печень, резали ее на части и съедали в сыром виде. С точки же зрения самураев это был очень важный ритуал – так они «забирали себе силы» побежденных врагов.

Здесь следует сделать очень важную оговорку – автор этого учебного пособия с глубоким уважением относится к японскому народу, его истории и традициям, сам, побывав в Японии, ощутил на себе японское добродушие и гостеприимство, убедился в вызывающих восхищение японских добросовестности и трудолюбии. Цель сказанного выше – показать опасность той ситуации, когда японец откладывает веер и берет в руки самурайский меч.

А планы японской военщины по нападению на Советский Союз были по масштабу грандиозными. В соответствии с решением императорского совещания от 2 июля 1941 г., генеральный штаб армии и военное министерство Японии разработали комплекс широких мероприятий, направленных на форсирование подготовки к проведению наступательных операций против советских вооруженных сил на Дальнем Востоке и в Сибири. В японских секретных документах он получил шифрованное наименование «Кантогун токусю энсю» («Особые маневры Квантунской армии») – сокращенно «Кантокуэн». 11 июля 1941 г. императорская ставка направила в Квантунскую армию в Манчжурии и японские армии в Северном Китае специальную директиву № 506, в которой подтверждалось, что целью «маневров» является усиление готовности к выступлению против Советского Союза. «Кантокуэн» основывался на оперативно-стратегическом плане войны против СССР, разработанном генеральным штабом на 1940 г.

Опыт поражения на Халхин-Голе, которое японцам в 1939 г. нанесли советско-монгольские войска под руководством будущего Героя Великой Отечественной войны Г. К. Жукова, заставлял японское командование использовать против СССР крупную группировку войск. Согласно стратегическому замыслу, предполагалось рядом последовательных ударов на избранных направлениях разгромить группировки советских войск в Приморье, Приамурье и Забайкалье, захватить основные коммуникации, военно-промышленные и продовольственные базы и, сломив сопротивление советских войск, принудить их к капитуляции. Особое внимание в плане уделялось широкому использованию в военных действиях японской авиации, которая должна была «уничтожить авиацию противника до начала операции». Ставилась задача за шесть месяцев выйти к Байкалу и завершить войну.

Только упорное сопротивление и героизм советских войск, не позволившее гитлеровским армиям реализовать блицкриг, титанические усилия и жертвы советской разведки и дипломатии, повернувшей японскую агрессию в другое русло, не дали осуществиться плану «Кантокуэн». Агрессия японских войск осуществилась в декабре 1941 г. против базы военного флота США Пёрл Харбор на Гавайских островах. Опасность агрессии Японии на Советский Союз была не снята, но отсрочена.

На Потсдамской конференции в июле 1945 г. союзники выступили с декларацией, требуя безоговорочной капитуляции Японии. Тем же летом Япония пыталась вести переговоры с СССР о посредничестве, но безуспешно. Война была объявлена Японии ровно через 3 месяца после победы в Европе, 8 августа 1945, через два дня после первого применения США ядерного оружия против Японии (Хиросима) и накануне атомной бомбежки Нагасаки. На рассвете 9 августа 1945 г. передовые разведывательные отряды трех советских фронтов начали наступление. Одновременно авиация нанесла массированные удары по военным объектам в Харбине, Синьцзине и Цзилине, по районам сосредоточения войск, узлами связи и коммуникациям противника в пограничной зоне. Основные боевые действия на континенте велись 12 дней, по 20 августа. Однако отдельные боестолкновения продолжались вплоть до 10 сентября, ставшего днем полной капитуляции и пленения Квантунской группировки. Боевые действия на островах полностью закончились 5 сентября. Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 г. на борту линкора «Миссури» в Токийском заливе. В результате была полностью разгромлена миллионная Квантунская группировка. По советским данным, ее потери убитыми составили 84 тыс. человек, взято в плен около 600 тыс. Безвозвратные потери Советской армии составили 12 тыс. человек.

Советско-японская война имела огромное политическое и военное значение. Так 9 августа на экстренном заседании Высшего совета по руководству войной японский премьер-министр Судзуки заявил: «Вступление сегодня утром в войну Советского Союза ставит нас окончательно в безвыходное положение и делает невозможным дальнейшее продолжение войны».

Рис. 11.2. Советские моряки в освобожденном Порт-Артуре

Советский Союз, вступив в войну с Японской империей и внеся весомый вклад в ее разгром, ускорил окончание Второй мировой войны. Американские руководители и историки не раз заявляли, что без вступления в войну СССР она продолжалась бы еще не менее года и стоила бы дополнительно нескольких миллионов человеческих жизней.

В результате войны СССР фактически вернул в свой состав территории, аннексированные Японией у Российской Империи по окончании Русско-японской войны 1904–1905 гг. по итогам Портсмутского мира (южный Сахалин и, временно, Квантун с Порт-Артуром и Дальним), а также ранее уступленную Японии в 1875 г. основную группу Курильских островов и закрепленную за Японией Симодским договором 1855 г. южную часть Курил.

Слава советским воинам, сокрушившим японский милитаризм!

Контрольные вопросы

1. Когда празднуется окончание Второй мировой войны?

2. Чему была подчинена этика японского воина-самурая?

3. Как назывался план нападения Японии на Советский Союз и каковы были основные его положения?

4. Почему Япония планировала использовать для нападения на СССР крупную группировку войск?

5. За какой срок японские агрессоры планировали победно завершить войну против СССР?

6. Когда СССР была объявлена война Японии?

7. Когда начались военные действия советских войск против японской группировки?

8. Сколько времени велись основные боевые действия в войне СССР против Японии?

9. Когда полностью капитулировала и была пленена Квантунская группировка?

10. Когда полностью капитулировали японские гарнизоны на Курильских островах?

11. Какие потери понесла Япония в войне против СССР?

12. Какие основные итоги победы СССР в войне против милитаристской Японии?

Заключение

Внимательно прочитав данное учебное пособие и ответив на вопросы в конце каждой главы, студент узнает основные этапы Великой Отечественной Войны и войны с милитаристской Японией, средства и приемы вооруженной борьбы, экономические и социальные факторы, приведшие нашу страну к победе над лютыми и коварными врагами, не знающими жалости и сострадания.

Кроме этого, на примере наших героических предков, студенту будет показан путь бескорыстного и беззаветного служения своей Родине, что является важнейшей основой патриотического воспитания современной молодежи, ибо молодежь воспитывалась во все времена и воспитывается сейчас на примере национальных героев. Задача же преподавателя по истории заключается в том, чтобы этих героев найти и донести эти примеры героизма до современной молодежи. Освоив материал данного учебного пособия студенты испытают гордость за свою страну, за свой народ, который в неимоверно тяжелых условиях одержал победу в двух крупных войнах, проходивших на протяжении долгих 4 лет. Народ, который не только победил врагов, но и не утратил своего благородства по отношению к побежденным странам, который победил нацизм и японский милитаризм, но с уважением относился и продолжает относиться к немецкому и японскому народам. Пусть этот пример миролюбия, которое может постоять за себя, но не имеет агрессии и стремления к мировому господству, будет путеводной звездой современной российской, и не только российской молодежи в непростую эпоху глобальных геополитических изменений.

Пусть всякий агрессор знает и помнит слова, сказанные много столетий назад нашим соотечественником – Святым Благоверным Князем Александром Невским: «Кто к нам с мечем придет – от меча и погибнет! На том стояла и стоять будет Земля Русская!»

Литература

Великая война. Документальный фильм в 18 сериях [Электронный ресурс]. URL: // http://www.ivi.ru/watch/velikaya_vojna.

Великая Отечественная война 1941–1945. Энциклопедия в 12 томах. – М.: Военное издательство, 2011–2015.

Демьянюк А. Н. Ценностные парадигмы и политическая культура современной российской молодежи [Электронный ресурс]. URL: // Утопия: Открытая библиотека научных сборников. Utopiya.spb.ru/index. Php?opinion=com…article…2010-11-28.

Ильин И. А. Спасение в качестве // Русский колокол. – 1928. – № 4. – С. 3–7.

Ильинский И. М. Молодежь как будущее России в категориях войны // Вестник высшей школы («АМ»). – 2005. – № 8. – С. 304, 351.

Карсавин Л. П. Философия истории. – СПб.: АО «Комплект», 1993. – 351 с.

Лопуха А. Д. Теоретические основы современной системы воспитания патриотизма военных кадров. Новосибирск: НИИ ФО НГПУ, Кафедра ЮНЕСКО НГУ и СО РАН, 2001. – 253 c.

Лопуха А. Д., Сметанников В. В. Современная война (сущность и способы ведения в III тысячелетии). – Новосибирск: Изд-во НГУ, 2000. – 119 с.

Мостовая Е. Б. Образовательные стратегии Новосибирских старшекурсников // «Социологическая индикация образовательных стратегий и характеристик ценностного сознания студентов и школьников». – Новосибирск: НГПУ, 2008. – С. 4–17.

Немировский В. Г., Соколова Е. В. Структура и динамика смысложизненных ориентаций студенческой молодежи: 1988–2004 гг. Постнеклассический подход. – Красноярск: РИО КрасГУ, 2006. – 161 с.

Отношение современной педагогической общественности России к реформированию вузовского образования (к итогам всероссийского экспертного опроса). – М.: Изд-во РГСУ, 2010. – 36 C.

Россия, которую мы обретаем: Исследования Новосибирской экономико-социологической школы. – Новосибирск: Наука, 2003. – 728 с.

Субетто А. И. Россия и человечество на «перевале» истории в преддверии третьего тысячелетия (избранное). – СПб.: ПАНИ, 1999. – 827 с.

Турченко В. Н. Альтернативы стратегии образования – выбор будущего // Глобализация образования и конкуренция территорий за человеческие ресурсы: миссия региональной системы образования. – Материалы XII Сибирского форума образования. – Томск: Изд-во ТГПУ, 2013. – С. 46–55.

Турченко В. Н. Научно-техническая революция и революция в образовании. – М.: Политиздат, 1973. – 223 с.

Турченко В. Н. Философские основы современной образовательной стратегии // Философия образования для XXI века. – 2001. – № 2. – С. 36–51.

Турченко В. Н., Шматков Р. Н. Онтологические и гносеологические проблемы качества высшего образования: постановка проблем // Философия образования. – 2012. – № 5. – С. 226–232.

Турченко В. Н., Шматков Р. Н. Онтологические и гносеологические проблемы качества высшего образования: методологические особенности // Философия образования. – 2013. – № 5. – С. 15–24.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // Российская газета. – № 5976. – 31 декабря 2012.

Черчилль У. Цит. по «Известия». – 11.01.2008.

Шипилина Л. А. Качество профессионального образования: к вопросу философско-методологических оснований // Право и образование. – 2007. – № 10. – С. 51.

Шматков Р. Н. Качество высшего профессионального образования: социально-философский анализ: монография. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2009. – 336 с.

Шматков Р. Н. Модель системы менеджмента качества подготовки специалистов высшего профессионального образования в условиях модульной образовательной технологии // Сибирский педагогический журнал. – 2006. – № 5. – С. 65–75.

Шматков Р. Н. Образовательные технологии и проблемы инновационного образования // Философия образования. – 2009. – № 2. – С. 52–58.

Шматков Р. Н. Онтологические основания возникновения понятия «качество образования» // Вестник ЧелГУ. Выпуск 13: философия, социология, культурология. – 2009. – № 29. – С. 118–124.

Шматков Р. Н. Региональный аспект онтологии модели качества инновационного образования // Философия образования. – 2009. – № 3. – С. 28–36.

Шматков Р. Н. Теоретические основы повышения качества высшего профессионального образования юристов: монография. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2008. – 171 с.

Шматков Р. Н. Философские аспекты качества подготовки современного специалиста-гуманитария // Вестник БГУ. Серия 5: философия, социология, политология, культурология. – 2009. – № 6а. – С. 47–52.

Яковлев Н. Н. Маршал Жуков (страницы жизни) // Роман-газета. – 1986. – № 1031. – 96 с.

Яновский Р. Г. Глобальные изменения и социальная безопасность. – М.: Academia, 1999. – 358 с.

Приложение. И пахарь, и воин

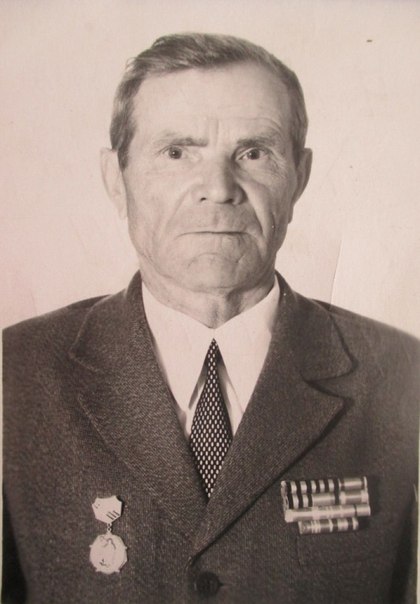

Мой дедушка по отцовской линии Шматков Карп Миронович был одним из простых сельских тружеников, на которых держится вся Россия. Родился он в 1906 г. в Северном Казахстане – месте, куда активно переселялись в Столыпинские реформы жители из центральных и южных районов Российской Империи. Хотя по официальным документам его год рождения числится 1907, в семье всегда считали, что он 1906 года рождения. К большому сожалению, сведений о его семье у нас не сохранилось. Известно только, что они были выходцы с Украины. Примерно в 1928 г. он женился на моей бабушке Шматковой Зинаиде Владимировне 1912 года рождения (девичья фамилия Павленко). Семья бабушки происходила из старинного казачьего рода и была сослана в Северный Казахстан из Черкасской области. В семье у дедушки и бабушки родилось 10 детей, два ребенка умерли в младенческом возрасте. Бабушка Зина была матерью-героиней и награждена несколькими орденами «За материнскую доблесть». Жили они в селе Афонькино Мамлютского района Северо-Казахстанской области. Мой отец – Шматков Николай Карпович – является предпоследним ребенком в их семье. По его рассказам я знаю, что дедушка Карп честно трудился в колхозе, занимал даже руководящие должности, был председателем. Во время лихолетья – доносительства и репрессий конца 30-х гг. дедушка по ложному доносу чуть было не был репрессирован, но чудом спасся. Его друг, узнав, что дедушке грозит опасность, вовремя его предупредил и дедушка Карп уехал на некоторое время из села, что и спасло его.

Когда началась Великая Отечественная Война, с первых ее дней мой дедушка Карп был призван на фронт. На руках у бабушки Зины остались малолетние дети. Карп Миронович, воевал в составе 314-ой дивизии на Волховском фронте с первых дней ее создания в июле 1941 г. и до самой Победы в мае 1945 г. Летом 1941 г. 314-я дивизия была срочно брошена под Ленинград и, заняв оборону по реке Свирь, не допустила прорыва к городу немецко-финских войск, стремившихся полностью замкнуть кольцо блокады. Заняв этот рубеж, 314-я дивизия не уступила ни пяди родной земли, и даже, переправляясь через р. Свирь, периодически делала дерзкие нападения на вражеские позиции, уничтожая живую силу и боевую технику врага, захватывая пленных и трофеи. Места это были болотистые и, по словам дедушки Карпа, они стояли в траншеях по колено в ледяной воде, однако простывших и заболевших не было. 314-я дивизия принимала активное участие в прорыве кольца и обеспечении выхода из окружения 2-й ударной армии генерала А.А. Власова, даже после того, как он предательски сдался в плен. Кроме этого, 314-я дивизия прорывала блокаду Ленинграда зимой 1943 г. и снимала ее зимой 1944 г. От стен Ленинграда летом 1944 г. начался ее победоносный путь на запад. Закончила войну 314-я стрелковая Кингисеппская ордена Кутузова дивизия 11 мая 1945 г. в Чехословакии, освободив Градец-Кралове.

За боевые заслуги дедушка Карп был неоднократно награжден орденами и медалями СССР. Вот что сказано о некоторых его боевых наградах в архивной справке Центрального архива Минобороны России.

В приказе 1074 стрелкового полка 314 стрелковой дивизии № 033/н от 20.09.1943 г. значится: «От имени Президиума Верховного Совета СССР награждаю медалью «За боевые заслуги» … 53. Наводчика батареи 120 мм минометов рядового Шматкова Карпа Мироновича за то, что он во время разведки боем 15.09.43 г. точной наводкой уничтожил свыше 10 немецких солдат и до 20 фашистов ранил».

В приказе 1074 стрелкового полка 314 стрелковой дивизии № 027/н от 13 июля 1944 года говорится: «От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю: Медалью «За отвагу» … 12. Наводчика батареи 120 мм минометов ефрейтора Шматкова Карпа Мироновича за то, что он во время наступательных боев на Карельском перешейке в районе д. Модаскуля своим минометным огнем уничтожил станковый пулемет, 10 автоматчиков и две «кукушки» противника».

В наградном листе к приказу 314 стрелковой дивизии № 027/н от 19 июля 1944 г., по которому ефрейтор Шматков Карп Миронович, 1907 г. р. наводчик батареи 120 мм минометов 1074 стр. полка 314 стр. дивизии, награжден орденом Славы 3 степени, записано: «Во время наступательных боев по прорыву оборонительной линии Маннергейма и овладением городом-крепостью Выборг с 13–25 июня 1944 г. из своего миномета уничтожил до 20 фашистов, один миномет 120 мм, 2 ручных пулемета и наблюдательный пункт. Во время бомбежки батареи противником он вынес с места бомбежки 22 раненых красноармейца и оказал им помощь».

Мой дед Шматков Карп Миронович

В наградном листе к приказу войскам 59 Армии № 039/н от 11.04.1945 г., по которому мл. сержант Шматков Карп Миронович, 1907 г. р. наводчик батареи 120 мм минометов 1074 стр. полка 314 стр. дивизии, награжден орденом Славы 2 степени, записано: «21.03.45 г. при оборонительных боях перед местечком Поммерсвитц, отражая контратаки немцев, своим минометным огнем уничтожил станковый пулемет с расчетом и отсек наступающую пехоту противника от его танков, заставив ее залечь, при этом уничтожено более 30 гитлеровцев и разбит один 81 мм миномет противника».

Военное горе не обошло нашу семью – брат дедушки Шматков Иван Миронович погиб 14 сентября 1942 г. близ деревни Кудрявцево подо Ржевом, а еще один его брат – Шматков Павел Миронович получил на фронте тяжелые ранения, в результате чего стал инвалидом.

Вернувшись с войны домой, Карп Миронович продолжал добросовестный труд в родном селе, а также при освоении целинных земель, за что отмечен медалью. Хотя занимал руководящие должности, семья жила скромно. По словам отца, их небольшой дом был крыт тесом, который прогнил от времени и в период дождей крыша протекала – бабушке Зине приходилось подставлять под капель тазы и ведра. Только потом хватило денег, чтобы покрыть доим шифером. Мясо семья ела только в период холодов, когда производился забой домашнего скота. Выживала семья благодаря большому огороду, который дружно обрабатывала. Поэтому, в нашей семье с детства воспитывалось уважение к труду. Однако, любовь к учению прививалась детям с самых ранних лет – даже в период напряженных работ детям не разрешали пропускать занятия в школе. В итоге – все дети в семье успешно закончили школу, а мой отец – даже с медалью, после чего поступил в Новосибирский государственный университет. Вредных привычек дедушка не имел – не курил, не сквернословил и алкоголь употреблял умеренно во время праздников. Характер у него был спокойный, скромный. Про войну рассказывать не любил, но любил петь военные песни – отсюда любовь к военным песням в нашей семье. Если у него что-нибудь просили – отдавал легко и сразу. Мог даже последнюю рубаху отдать. Летом небольшой дом бабушки и дедушки превращался в детский лагерь – приезжали многочисленные дети и внуки и подолгу гостили.

Скончался дедушка весной 1983 г. – лег спать и не проснулся. Мы с отцом ездили на его похороны. Теперь, перед тем, как сделать какой-нибудь важный поступок, я всегда думаю: а одобрил бы его мой дедушка Карп? Пусть память о наших героических предках будет совестью для нашей молодежи.

Вечная память и низкий поклон всем воинам, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне!