Полная версия:

Контролёр

Правда, точно так же автоматически объединение не несёт никаких потерь, когда продажная цена ниже себестоимости – разница возмещается бюджетом. То есть само объединение никак не заинтересовано в результатах своей работы, если за результаты мы примем прибыль. Единственное, что в такой ситуации может интересовать объединение, – это объёмы закупок и продаж, потому что от них будут исчисляться издержки самого объединения, может увеличиться фонд заработной платы и премиальный фонд. Но количественные показатели того, что должно быть закуплено и продано, определены государственным планом, в соответствии с которым Госплан выделяет материальные фонды. Ваше предприятие или учреждение может иметь сколько угодно денег (если это, конечно, допустит Минфин), но приобрести на эти деньги вы сможете очень немного, если вам не выделены фонды. Есть, правда, маленькая лазейка: перевыполнение плана. Сверхплановую продукцию вы можете реализовать в обход фондового распределения.

Казалось бы, вот он, могучий стимул для развития: перевыполняй план и распоряжайся сверхплановой прибылью, тем более что в целях развития экспорта недавнее постановление правительства разрешило предприятиям оставлять в своём распоряжении двадцать пять процентов инвалютной прибыли от поставок сверхплановой продукции на экспорт и даже использовать эту прибыль на закупки товаров за границей, правда, только для расширения производства – никакого ширпотреба. «Почему двадцать пять, а не все сто?» – спросите вы. Потому что государству виднее, на что нужно потратить эти деньги. Кроме того, в случае перевыполнения плана вам, скорее всего, увеличат план на следующий год. Перевыполните и этот – получите премию и новое увеличение плана. И неважно, что перевыполнение плана достигнуто за счёт усиленной эксплуатации оборудования. Что вам это изношенное оборудование, если начальство, довольное показателями вашего предприятия, назначит вас на более высокий пост в системе с автоматическим расширением вашего доступа к ограниченным материальным благам.

Ну, и что вы хотите от такой системы? – спрашиваю я вас. Она может привести только к тому, к чему и привела – полному застою и саморазрушению.

Вы можете спросить: а чем лучше система, когда частный предприниматель без всяких планов и фондов выжимает всё, что можно, из доставшегося ему неизвестно каким путём предприятия, в том числе и по добыче природных ресурсов, перегоняет выручку за границу, куда уезжает сам и где живёт на проценты со своих капиталов. В этом случае менее предприимчивым или удачливым согражданам остаётся только вздыхать и клясть правительство, которое не может навести порядок в стране. Вопрос справедливый. Да вы, наверное, уже сами знаете и ответ: пропорциональность государственного регулирования и свободы частного предпринимательства. Рецептов, как достичь и сохранять правильный баланс между двумя этими составляющими экономики, много, но каждое общество должно пройти этот путь самостоятельно и постоянно следить за поддержанием достигнутого равновесия. И в этом процессе важно участие каждого члена общества.

Но мы с вами опять отвлеклись. Перед нами сейчас конкретная задача – ревизия «Разноимпорта».

Чем же и с кем торгует «Разноимпорт»? Как и у ряда других внешнеторговых объединений, это название мало что говорит непосвящённому и совершенно не соответствует его основным операциям. Например, объединение «Разноэкспорт» занимается в основном импортом продукции лёгкой промышленности: тканей, одежды, обуви, галантереи. Объединение «Экспортхлеб», как мы с вами уже выяснили, фактически превратилось в «Импортхлеб». Так и «Разноимпорт» – это, главным образом, экспортёр цветных металлов: алюминий, цинк, свинец, олово, медь, никель, вольфрам, молибден, ванадий, титан. Единственным значительным импортным товаром остался натуральный каучук, который уравновешивается экспортом шин. Интересное сочетание, не правда ли?

Товарная номенклатура объединения мне сразу понравилась – не какой-то там ширпотреб. И куда же всё это продаётся? К моему разочарованию, примерно половина экспорта идёт в социалистические страны, торговля с которыми осуществляется в рамках Совета экономической взаимопомощи, или СЭВ, а расчёты производятся по многостороннему клирингу в расчётных или «переводных» рублях. Правда, цены контрактов должны быть на уровне мировых, но исчисляются они по средней цене за несколько прошедших лет. СЭВ, созданный, чтобы продемонстрировать всему миру преимущества планового международного разделения труда перед хаосом мирового рынка, и в самом деле стал инструментом поддержания экономической стабильности в странах с социалистическим строем. Достигалось это, главным образом, за счёт гарантированных поставок нашего сырья по стабильным ценам и таких же гарантированных закупок в этих странах продовольствия, изделий лёгкой промышленности и машиностроения. Кто тут выигрывал, а кто проигрывал – сказать трудно. Обычно та экономика, которая производит более обработанный продукт, получает и больше выгод от международного разделения труда и основанного на нём обмена в виде международной торговли.

Ну, хорошо, за дружбу приходится платить. Однако «Разноимпорт» продаёт приличные объёмы и на свободную валюту. Меня интересует, прежде всего, что происходит там. Беру обзоры мировых рынков, подготовленные институтом, откуда я только что пришёл в Минфин, и узнаю, что на рынке доминируют три-четыре концерна, которые по всему миру контролируют добычу руды, выплавку цветных металлов и их дальнейшую переработку. Такие гиганты, как Англо-Америкэн, Алкоа и Рио Тинто, владеют не только рудниками, шахтами, и перерабатывающими комбинатами, но, как я усвоил из своего африканского опыта, и целыми странами, которые имели счастье или несчастье иметь на своей территории залежи этих руд. В таких условиях что можно сказать о мировых ценах? Понятно, что если, скажем, Алкоа добывает алюминиевые бокситы на принадлежащем её же дочерней компании руднике в Гвинее или на Ямайке, везёт его на свои алюминиевые заводы в Канаду или США и продаёт конечный продукт в виде электропроводников, скажем, производителям электроники в Японии, то цены на каждом этапе она будет устанавливать такие, чтобы избежать лишних налогов. То есть она может держать цены на бокситы, которые покупает сама у себя, на искусственно завышенном уровне, чтобы показывать меньше прибыли там, где налог выше.

Возможности диктата этих монополий на мировом рынке цветных металлов почти не ограничены. Но вот это «почти» и меняет ситуацию в пользу потребителей цветных металлов. Во-первых, гиганты конкурируют между собой. В этой борьбе все средства хороши, включая государственную внешнюю политику и законотворчество. Но отвоевать потребителя на рынке можно только более выгодными для этого потребителя условиями. Во-вторых, у монополий пока коротки руки и им ещё не принадлежат рудники и плавильные предприятия в Советском Союзе. В результате на мировом рынке появляется «Разноимпорт» с теми же товарами по приемлемым ценам.

Рынок хорош своей гибкостью. Появился новый покупатель или продавец, которым ещё не нашлось место в уже отлаженной системе традиционных торговых связей, или у продавца оказался излишек, не проданный постоянным клиентам, – вот тут-то рынок и предлагает и тому и другому возможность купить-продать. Но по каким ценам покупать-продавать? Конечно, как только ты выйдешь на рынок, тебе сразу же скажут, по какой цене у тебя готовы купить или тебе продать, но надо же проверить, не надувают ли тебя. Вот тут-то и помогает биржа или, скорее, её котировки – публикуемые цены сделок.

В чистом виде биржа – это сплошная спекуляция. Скажем, у вас оказалось сто тысяч долларов, которые вам не нужны в течение какого-то времени, ну, скажем, месяца. Можно их положить в банк на месяц и получить процент, скорее, полпроцента – пятьсот долларов. А можно посмотреть в газете на биржевые котировки цветных металлов и выяснить, что те, кто продаёт медь сейчас с поставкой через месяц (фьючерсный контракт), просят на два процента дороже, чем она стоит сегодня (цена «спот»). Покупаете сто тонн меди, например, по тысяче долларов и тут же предлагаете поставить её через месяц с прибылью в две тысячи долларов вместо пятисот, которые можно получить в банке. Вопрос: какой же дурак будет покупать медь сейчас по цене на два процента дороже, чем сегодняшняя? Ответ: тот, кто уверен, что цена через месяц поднимется не на два процента, а на три, и он, продав товар через месяц, получит один процент прибыли. Возможен и другой вариант: медь с поставкой через месяц продаётся по цене ниже сегодняшней «спот» на три процента. Кто же её будет покупать? Тот, кто уверен: цена «спот» через месяц упадёт не на три процента, а на два, и опять один процент будет у него в кармане.

В принципе сама медь никому из участников этих сделок и не нужна; нужна только прибыль. Хотя медь физически существует, лежит себе на складах в то время, как её цена и хозяева меняются, до тех пор, пока не найдётся покупатель, которому нужна именно медь. Практика показывает, что реальное движение товара при биржевых сделках составляет около десяти процентов от объёма сделок, остальные девяносто – чистой воды спекуляция.

Спекуляция – спекуляцией, но осуществляется она по жёстким правилам – никакого жульничества. На бирже торгуют только брокеры, люди, заплатившие за это право немалые деньги (зачастую места на бирже передаются по наследству), чья репутация проверяется советом биржи. Поэтому вам придётся действовать через брокера, которому надо будет заплатить комиссию – никому с улицы там ничего не продадут.

Старейшая из двух-трёх мировых бирж, где торгуют цветными металлами, – лондонская. Именно её котировки, которые можно увидеть в любой солидной газете за рубежом, и служат базой цен на медь, цинк, олово и свинец, продаваемые «Разноимпортом». С биржевыми ценами, правда, нужна осторожность. Известный факт: как только заграничные паспорта руководителей нашего «Экспортхлеба» подаются на визу в посольства Канады, США, Аргентины или Австралии, цены на пшеницу на крупнейших зерновых биржах мира сразу поднимаются. Какое совпадение! Цветные металлы – не менее чувствительный товар. Сообщение о малейшей аварии на каком-нибудь руднике немедленно отражается на котировках. Все эти котировки публикуются и в еженедельных бюллетенях моего бывшего института. Так что база для сравнения с ценами контрактов «Разноимпорта» имеется, и задача посмотреть, насколько эффективно торгует это объединение, кажется несложной.

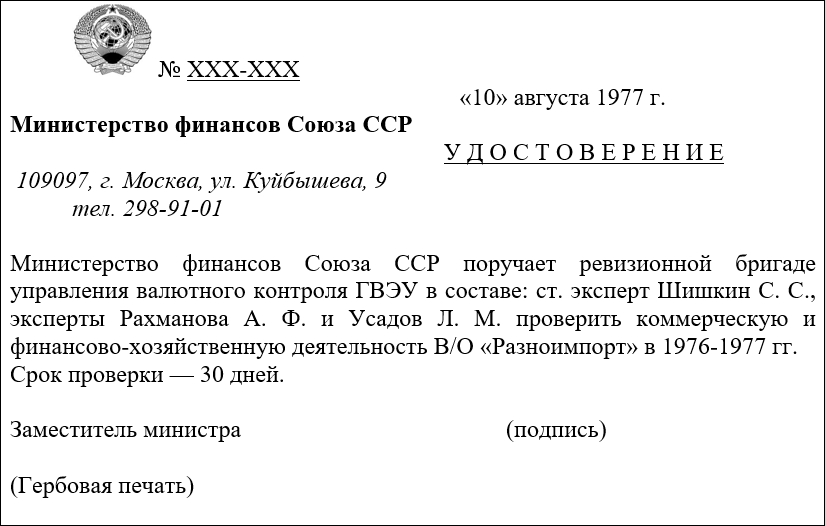

Вот с таким солидным удостоверением в руках я звоню в секретариат «Разноимпорта», представляюсь и прошу назначить встречу с руководством. На вопрос о цели встречи цитирую удостоверение: проверка коммерческой и финансово-хозяйственной деятельности объединения. В трубке наступает понятное молчание, а через минуту секретарша любезно просит прийти к председателю через два дня. Эта задержка мне кажется несущественной, тем более что я чувствую себя в новом качестве неуверенно, хотя и стараюсь не подавать виду своим подчинённым. В нашем первом отделе мы берём справки о допуске к работе с секретными и совершенно секретными документами и в назначенное время поднимаемся на четвёртый этаж правого крыла высотного дома на Смоленской площади.

В те времена высотка на Смоленке была домом и для МИДа, и для Минвнешторга. В центральной части, начиная с седьмого этажа, располагался МИД, а ниже и во всех крыльях находились центральный аппарат Минвнешторга и его старейшие объединения. В помещениях было ужасно тесно, но Внешторг упорно не желал расставаться с престижным местом.

Надо отдать должное Светлане Васильевне Вороновой. На первую в моей жизни встречу с ревизуемыми она выходит с нами. Сколько же у неё было таких встреч! И сколько их будет в моей жизни? Потом, спустя несколько ревизий, я усвоил, как много зависит от того, как пройдёт твоя первая встреча с проверяемыми.

Председатель «Разноимпорта», невысокий, лысоватый и округлый человек средних лет без каких-либо примечательных черт, встречает нас в своём кабинете, выходящем на шумную Смоленскую площадь. Светлана Васильевна показывает ему наше удостоверение и объясняет, что ревизия проводится в соответствии с известным постановлением Совмина, но что она не связана ни с какими чрезвычайными обстоятельствами и носит плановый характер. Учитывая важное место, занимаемое «Разноимпортом» во внешнеторговом обороте страны, это объединение стало первым, в котором ревизионная бригада Минфина проверит все аспекты работы, включая эффективность его коммерческой деятельности. По лицу председателя видно, что сейчас он охотно променял бы эту значимость своего объединения на что-нибудь, заслуживающее меньшее внимание Минфина. Вслух же он выражает надежду, что ревизия поможет его работе, ибо зачастую взгляд со стороны бывает очень полезен. Светлана Васильевна представляет нас и просит познакомить членов бригады с руководящим составом объединения.

Короткая команда секретарше – и в кабинет входят два его заместителя и руководители подразделений (коммерческих контор и отделов, всего человек десять). Председатель представляет каждого из своих подчинённых, кратко излагает прибывшим суть дела и просит нас ознакомить присутствующих с программой проверки. К этому я готов – программу ревизии я передрал с программ, которые использует КРУ, дополнив её коммерческими вопросами, которые сводятся к тому, насколько эффективно объединение использует конъюнктуру мировых рынков при заключении своих контрактов. Программа настолько обширна, что не оставляет без внимания ни одного аспекта работы объединения за исключением его отдела кадров и первого отдела.

Закончив своё выступление, я оглядываю присутствующих. Приятные лица, возраст средний, хорошо одеты. Видно, что не раз выезжали за границу. Выделяются два человека: первый заместитель председателя со звездой героя Советского Союза на пиджаке и чёрной перчаткой на правой руке – видимо, протез, и маленький, но шустрый старикашка не менее семидесяти лет, абсолютно лысый и подволакивающий при ходьбе ногу, – главный бухгалтер объединения. Я вспоминаю, что Галина Михайловна Шустрова упомянула о нём как о ходячей легенде Минвнешторга. Его познания и опыт таковы, что «Разноимпорт» не желает расставаться с ним уже много лет, несмотря на преклонный возраст. Лицо директора конторы натурального каучука мне кажется знакомым: вроде бы учился на курс или два старше меня в МГИМО.

Все, кроме главного бухгалтера, смотрят на нас с интересом, а тот, похоже, навидался в своей жизни всякого, и ещё одной ревизией Минфина его не удивишь. Единственный вопрос задаёт заведующий конъюнктурным отделом: как мы собираемся оценивать эффективность коммерческих операций? Я отвечаю, что, наверное, придётся сравнивать цены объединения с котировками на товарных биржах, а, вообще-то, мы хотим посмотреть, как сам «Разноимпорт» оценивает свои результаты. Видимо, заведующий не ожидал от ревизоров Минфина знакомства с биржевыми котировками и ответ его удовлетворяет. В заключение председатель просит всех оказывать нам всяческое содействие, а своего заместителя с протезом быть нашим главным контактом, если возникнут какие-то вопросы.

Говорят что, каждый ревизор помнит свою первую ревизию во всех подробностях. Я этим похвастаться не могу. Помню, что нам отвели крохотную комнатку, где можно было с трудом протиснуться между тремя столами. Но и это по меркам центрального здания – роскошь. Сотрудники объединения сидят по двадцать–тридцать человек в комнате вместе с директорами контор и заведующими отделами. Заместители председателя делят один кабинет на двоих. Аня тут же установила контакт с бухгалтерией и начала запрашивать какие-то данные. Лёва стал беседовать с начальником валютно-финансового отдела, а я, решив, что руководить их работой было бы просто глупо в силу моего мизерного опыта в делах финансово-бухгалтерских, занялся сравнением цен в контрактах по экспорту цветных металлов «Разноимпортом» с котировками Лондонской биржи цветных металлов и каучука. Надо сказать, что сотрудники объединения, видимо, знают своё дело, так как все наши запросы выполняются быстро и точно, а на вопросы мы получаем исчерпывающие ответы. Знать бы ещё, какие вопросы задавать.

Распределяем обязанности в бригаде: Аня Рахманова берёт на себя бухгалтерию, Лёва Усадов будет проверять исполнение сметы расходов и доходов, а я займусь тем, для чего меня и взяли в Минфин, – коммерческой деятельностью.

Я выясняю, к своему удовлетворению, что все контракты объединения готовятся товарными конторами, визируются его конъюнктурным отделом и подписываются от имени объединения двумя лицами, имеющими право подписи внешнеторговых сделок. Это председатель и его заместители, имеющие право первой подписи, и директора контор и их заместители, имеющие право второй подписи. Система внутреннего контроля в коммерческой области кажется достаточной, но наш разговор о контроле правильнее было бы начать с рисков. С теорией риска и контроля я ознакомился намного позже (она как теория и появилась-то гораздо позже), но её общие принципы известны каждому и применяются повсеместно, хотя и бессознательно. Как говорил один персонаж известного классика: я и не подозревал, что говорю прозой.

С рисками каждый из нас сталкивается в повседневной жизни. Контролируем мы их на уровне своего индивидуального сознания и подсознания, исходя из генно-накопленного и приобретённого жизненного опыта. Нас здесь интересуют риски и контроль в организации, будь это пивной ларёк, многонациональная корпорация или государственная структура. В каждом предприятии изначально заложены риски или вероятные события, которые могут помешать этому предприятию успешно достичь поставленных перед ним целей. По значимости последствий риски можно подразделить на незначительные, серьёзные и фатальные. По степени вероятности их наступления – на маловероятные, вполне вероятные и неизбежные. Возможны и другие, более детальные классификации. Главное тут – правильно оценить риски вашего предприятия и принять меры по предотвращению или смягчению последствий самых серьёзных и наиболее вероятных из них. Такие мероприятия и составят систему внутреннего контроля предприятия.

К примеру, вы – владелец пивного ларька и оценили, что самый большой и вероятный риск – это если ваша продавщица сбежит с выручкой. Вы устанавливаете порядок, по которому в конце дня она должна сдать выручку на ваш банковский счёт и принести вам банковский квиток. То есть вы ограничили свой риск потерей выручки за один день, если продавщица вместо банка решит махнуть со своим дружком в Сочи. Можно сократить этот риск до нуля, если при найме продавщицы взять с неё залог в размере двух расчётных дневных выручек.

Как видите, ничего сложного в теории рисков и внутреннего контроля нет. В более многогранных, чем пивной ларёк, структурах классификация рисков будет сложнее: стратегические – это когда есть опасность, что ваше предприятие вообще не достигает своих целей; операционные – когда цели-то вы достигаете, но затраты ресурсов на это таковы, что вся деятельность просто теряет смысл; репутационные – когда и цели достигнуты, и ресурсов вы потратили не слишком много, но все вокруг считают, что вам место в тюрьме, и хуже того – у прокуратуры к вам есть вопросы. Ну, это уже крайняя степень риска.

Вернёмся к нашему «Разноимпорту». Какие риски приходят в голову, когда мы имеем дело с поставкой товаров на экспорт и вашим партнёром является не такая же государственная структура, а частная фирма? Ну, наверное, что вы не получите максимально возможную цену при заключении сделки – это раз. А после заключения контракта и поставки товара вы не получите того, что вам причитается, и в сроки, предусмотренные контрактом. Есть и риск, что вы не сможете поставить проданный товар в предусмотренные контрактом сроки, но в нашем случае это риск маловероятный: за отгрузками на экспорт следят строго – это же валюта.

Как контролируются эти риски? Что касается цены, то, как мы установили, цена, предлагаемая оперативниками товарной конторы, проверяется конъюнктурным отделом и утверждается руководством объединения, которое и подписывает контракт. А что, если все они в сговоре (работают ведь вместе не первый год) и за взятку от иностранной фирмы дают ей скидку? Возможно? Возможно. Вероятно? Вряд ли. Слишком много участников. Как получать взятку? Как поделить её? Слишком сложно. Да и «соседи» (так называют сотрудников госбезопасности) тут же рядом работают. Риск слишком большой. Нет. К тому же во всех контрактах, которые я проверяю, формулировка цены стандартная: средняя цена Лондонской биржи за неделю, предшествующую отгрузке, FOB в одном из наших портов Балтийского моря. FOB (фри-он-борд) означает, что за эту цену продавец должен погрузить товар на борт судна, указанного покупателем. Если условие отгрузки CIF (кост-иншуранс-фрейт), то в цену надо включить стоимость товара, его страхование в пути и стоимость перевозки до порта, указанного покупателем. Есть и другие условия поставки, но FOB и CIF наиболее часто встречаются в международной торговле.

Теперь посмотрим, как контролируется риск неполучения платежа за отгруженный товар. Ну, во-первых, все покупатели – фирмы с достаточно высоким реноме. На каждого клиента конъюнктурный отдел объединения заводит досье. Данные почти на все фирмы можно получить за определённую плату в нескольких агентствах, которые подбирают эту информацию. У нас в институте мировых рынков был целый кабинет фирм, где на каждого иностранного контрагента, реального или потенциального, можно было получить исчерпывающие сведения. Правда, случалось, что компании с, казалось бы, безупречной репутацией, вдруг объявлялись банкротами, и, если в это время вы имели несчастье отгрузить такому клиенту товар, получить за него платёж было проблематично или, во всяком случае, получение денег затягивалось. Как уберечься от такой ситуации?

Для этого есть несколько способов. Самые распространённые из них связаны с тем, что расчёты между продавцом и покупателем в мировой торговле осуществляются через банки. Обслуживание международной торговли – их старейшая после дачи в долг специальность. Просто и удобно. Купил товар – дал своему банку указание перечислить деньги в банк покупателя на его счёт. Как платежи за коммунальные услуги в Сбербанке. Во внешней торговле есть некоторые особенности. Оставим в стороне то, что в международных расчётах участвуют как минимум две валюты: покупателя и продавца. Нас беспокоит гарантия получения денег за товар.

Можно, конечно, сказать покупателю: «Пожалуйте денежки вперёд на наш счёт в банке. Как только их получим – сразу же и товар отгрузим». Как писали Ильф и Петров, «вечером деньги – утром стулья». В жизни такая форма расчётов встречается редко, когда на ваш товар много желающих, а конкурентов у вас мало. Или когда покупателю никто, кроме вас, не желает его продавать. Такие ситуации бывали во времена военных действий или экономических санкций. В обычных условиях отношения между покупателем и продавцом более равноправные, то есть гарантии должны быть и у продавца, что он получит деньги за свой товар, и у покупателя, что он получит товар за свои деньги. Тут-то на помощь и приходят банки.

Банк, в котором вы держите деньги, с удовольствием окажет вам услуги, называемые банковским обслуживанием. За это с вас он берёт какие-то небольшие суммы, которые для вас не являются чем-то разорительным, а удобства могут быть весьма ощутимыми. Впрочем, в зависимости от того, сколько вы держите в банке денег, стоимость услуг может меняться. В расчётах по торговле вы обычно просите свой банк гарантировать получение денег с покупателя. В советской внешней торговле все расчёты в обязательном порядке осуществляются через Внешторгбанк, где все объединения имеют счета в иностранной валюте.

Вы отгружаете товар покупателю, а документы на право получения этого товара передаёте своему банку с указанием отдать их банку покупателя после получения от того оплаты за товар. Удобно? Конечно. Но не совсем. Скажем, вы отгрузили товар покупателю в соответствии с контрактом. Товар едет по железной дороге или плывёт по морю, вы сдали товарораспорядительные документы (морской коносамент или железнодорожная накладная) в свой банк и ждёте, когда он сообщит вам, что деньги получены и документы переданы покупателю. А у покупателя какая-то заминка. День, два, неделя. Судно или поезд вы остановить не можете. Ваш товар уже пересёк границу и находится на станции или в порту разгрузки. Нерадивый покупатель не может получить его без документов, но вам-то от этого не легче. Его надо разгружать и складировать или возвращать обратно, а это – дополнительные расходы и головная боль.

Чтобы избежать таких неприятностей, придумана аккредитивная форма расчётов. Когда товар готов к отгрузке, вы сообщаете об этом покупателю и просите открыть аккредитив в вашем банке. Аккредитив – это сумма денег в банке в вашу пользу, но взять их вы можете только тогда, когда выполните определённые условия – в данном случае, когда сдадите в банк товарораспорядительные документы с указанием передать их покупателю. Товар поехал, сдаёте документы в банк и сразу же получаете выручку. Удобно? Для вас – конечно. А для покупателя? Не очень: деньги на открытие аккредитива он уже потратил, а тут авария на железной дороге или забастовка в порту, и товара у него нет и неизвестно, когда будет. Поэтому условия платежа в контрактах, как, впрочем, и все остальные условия, – предмет торга. Они влияют и на цену и зависят от товаров и от отношений между торгующими.