Полная версия:

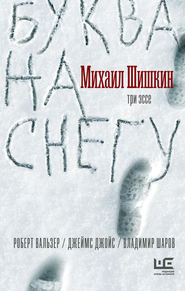

Буква на снегу

О любом другом писателе можно было бы сказать: здесь начинается расцвет его творчества. Почему-то о Вальзере не получается говорить так, как о других.

Эмиль Шибли, когда-то известный бернский писатель, теперь забытый и упоминаемый в основном лишь в связи с Вальзером, описал их встречу в Биле. Этот текст был опубликован в 1927 году:

“Что рассказать о его внешнем виде? Что ж, выглядит он не так, как может представить себе читатель его книг… Все его книги проникнуты чем-то легким, изящным. Чем-то шелестящим и скорее радостным, подчас чересчур витиеватым. Сам писатель, напротив, тяжеловатый, молчаливый, своим простым видом скорее напоминает ремесленника, слесаря или механика. Во всяком случае, он производит впечатление совершенно здорового человека. Его книги странные, крайне своенравные и оригинальные, несут отпечаток неповторимой личности; автор же ничем не примечательный, кроткий, подчеркнуто будничный. Только глаза смотрят значительно. Его костюм дышал на ладан. На коленках виднелись огромные заплаты, пришитые с трогательной беспомощностью мужской рукой. Весь облик этого человека, перевалившего за сорок, излучал богатство духа, знания и, что важнее, человечности и говорил о мужестве и даже гордости, с которой тот переносил свою крайнюю бедность. Смотреть на него было больно. Этот писатель, издавший десять книг, <…> страдает от нужды, носит лохмотья бродяги, хотя работает как одержимый. Этот писатель (король нашей литературы), которого потомки признают если не великим, то мастером высочайшей пробы, испытывает лишения горького одиночества и терпит боль мещанского презрения, всё для того, чтобы отстоять свое право быть писателем. Да черт побери! Пусть найдет себе другое занятие, которое принесет ему больше доходов и уважения! Он не может. Бог призвал его быть писателем. И он лучше будет умирать с голода и ходить в изношенном и залатанном тряпье, терпеть унижение от уничижительных взглядов благопорядочных бюргеров, прилежно занимающихся зарабатыванием денег. Во имя того, кто его призвал”.

Его выбор – повернуться спиной к обществу, предпочесть жизнь отщепенца, принять всё, что этот выбор за собой влечет: нищету, изоляцию, презрение. Это не страх перед жизнью, это совсем другое. Устроенный быт требует слишком высокую цену. У него нет даже книг. Нищета и отсутствие какой-либо собственности – логическое продолжение избранного пути. Все ценности этого мира идут в обмен на другое, более ценное. Точка невозврата пройдена, для него уже невозможно вернуться и участвовать в жизненном забеге вместе со всеми.

Он накладывает на себя обет нищеты, нестяжательства, безбрачия, получая за это блаженство независимости от мира сего. Писательство как юродство. Но не тяжелое, поучающее и обличающее, с веригами и публичными самоистязаниями, а легкое, никому не видимое, радостное. Его радость – плоть от плоти той радости, которая переполняла говорившего птицам Франциска.

Шибли вспоминает, как Вальзер сказал ему: “Я всё равно не брошу мою работу. Она несмотря ни на что делает меня счастливым человеком. Хотя я и знаю, что в обществе меня держат за сумасшедшего… или за люмпена и тунеядца. Но это не так важно. Судьба не захочет сотворить из меня второго Генриха фон Кляйста. (Он усмехнулся.) Нет, счастья больше, чем страданий. Правда”.

Он не отвернулся от жизни. Он выбрал свободу творить. Творчество – это проявление высшей любви к жизни.

С наступлением войны Швейцария тоже объявляет мобилизацию. Призывают всех мужчин, способных носить оружие. Генералы и газеты всей Европы, в том числе и нейтральной альпийской республики, требуют умереть за отечество. Страна, затерявшаяся посреди полей мировой войны, напоминает хрупкую вазу в посудной лавке, где дерутся слоны.

Вальзера призывают, и он становится рядовым 134-го стрелкового батальона. Раз в год его забирают на несколько месяцев служить в отдаленных горных районах. Он будет вспоминать потом, как офицер орал на него перед строем: “Вальзер, ты не солдат, а говно!” И солдатом он был никудышным.

В периоды между военными сборами он пишет. Не о войне. О своих прогулках.

Быть не от мира сего – это не капитуляция, не сдача оружия, не бегство от чудовищной реальности мировой катастрофы, это выбранная позиция, его укрепрайон, линия обороны. Это контратака и создание контрреальности.

Его келья – это поля и леса вокруг Биля, горы и озера. Его келья – он сам. Даже на прогулке.

Для затворника, добровольно взявшего на себя обет одинокого служения, – послушание перу, выход из его писательской каморки является больше чем прогулкой – это его единственная возможность связи с внешним миром. Прогулка как шов с реальностью.

Повесть “Прогулка” рождается в августе 1916 года. В эти дни на Западе идет битва на Сомме, в которой погибнет миллион человек. На Востоке завершается Брусиловский прорыв – полмиллиона. В эти августовские дни убивают на фронтах в Италии, Месопотамии, Палестине, на Кавказе, на Балканах. Об этом пишут газеты.

Перо Вальзера выводит: “Настоящим сообщаю, что одним прекрасным утром, не упомню уже, в котором точно часу, охваченный внезапным желанием прогуляться, я надел шляпу и, оставив писательскую каморку, полную призраков, слетел вниз по лестнице, чтобы поскорее очутиться на улице”.

Войне он противопоставляет мир, злобе и пошлости – наивность и иронию, сошедшей с ума реальности – слово.

В европейское культурное сознание прогулку ввел Руссо со своим promeneur solitaire: интеллектуал, как правило писатель, ходит по красивым местам, как правило по Альпам, наслаждается видами на озера и горы и размышляет о чем-нибудь, как правило возвышенном. За Руссо вдогонку ринулись поклонники с “Новой Элоизой” под мышкой. В том числе русские – Карамзин, но русские ринулись гулять не по родным просторам, а в те же Альпы. Писатели последовавшей эпохи романтизма затоптали все подобающие для прогулок места и издали тома своих впечатлений, написанных по романтическому шаблону.

В России такой тип интеллектуального променада – долгого пешего путешествия с целью наслаждения открывающимися видами – не прижился. Очевидно, оттого, что у нас целый день шагай или скачи – вид не изменится. Русский вариант такой рефлексирующей прогулки – охота. “Записки охотника” начинаются в европейской традиции фланёра с чернильницей, но заканчиваются очень порусски, не восхищением Божьим миром, а обличением человеческого скотства.

К началу двадцатого века романтические прогулки давно стали литературным клише. Ко времени Вальзера все красивые места отданы на откуп массовому туризму, горы и озера описаны великими и невеликими столько раз, что напоминают палимпсесты, а сам процесс хождения захвачен патриотическими движениями, вроде “Wandervogel” в Германии. Среди ярых приверженцев “Перелетных птиц” был, к примеру, юный Эрнст Юнгер. Длинные изнурительные пешие прогулки-марши понимались как жест молодежного протеста против расслабленного буржуазного общества. Те бравые походники прямиком шагали к битве на Сомме.

С самого начала читателя “Прогулки” ожидает подвох – действо, заявленное в заглавии, прогулкой не окажется. Как на фоне развернутого выше культурно-исторического задника, так и в самом обыденном смысле как отдых от трудов – размять ноги, подышать свежим воздухом. Романтический пафос получит от пера автора смертельную дозу иронии, а в голове у героя вдруг возникнет целый список неотложных встреч, которые всегда можно отложить. Короче, весь мир занят делами – войной и зарабатыванием денег, а герой “Прогулки” отправляется шастать по улочкам предместья какого-то провинциального городка.

Гамлет, который между быть и не быть выбирает погулять?

Прогулка за город по исхоженным дорожкам становится путешествием на край света. И что это за странное хождение за три пруда? Что за путеводитель по пустякам?

Что это за жанр, где читатель никогда не может предугадать, что случится с героем через минуту? Барочный приключенческий роман? Скорее средневековое описание путешествия к антиподам, где всё возможно – вплоть до встречи с великанами.

Он будто видит мир впервые. Будничные детали подаются с пафосом первооткрывателя – так описывают не намозолившие глаза вывески или витрины, а неизведанные, только что открытые острова. Театральные жесты, с которым мелочи преподносятся как нечто значительное, сразу заставляют даже неискушенного читателя насторожиться. Рассказчик слишком откровенно берет фальшивую ноту – слишком наигранно строит из себя наивного простачка.

Читающего ожидает обманка с самого начала. Первые же слова сбивают с толка – необязательность прогулки вступает в противоречие с зачином отчета. “Настоящим сообщаю, что”. Жанр отчета подразумевает основательность, фундаментальность, важность и необходимость каждой фразы. Речь идет о чем-то важном-преважном: “…Я не вправе бросать на ветер ни пространство, ни время”. Но важным оказывается вообще всё, всякая всячина, любой пустяк, безделица.

Названное получает право на появление в пространстве текста не потому, что является необходимым колесиком всего механизма рассказа, а лишь по произволу называющего. Вальзер испытывает механизм прозы уже следующего поколения.

По всем писаным и неписаным законам креолка, она же перуанка или бразильянка, встретившаяся герою в самом начале повествования, должна снова появиться на страницах повести. Это скобы, которые должны держать стены рассказа, не давать разрушиться создаваемой вселенной. Но только не во вселенной Вальзера.

Если в мире привычной художественной гравитации заявленное ружье должно рано или поздно выстрелить, то здесь, в мироздании Вальзера, ружей развешено на каждом кусте, но ни одно и не собирается выстреливать.

В первом же абзаце писатель делает внятное заявление – смешивает стили разной группы крови, попирает элементарные писательские законы и читательские ожидания. Креолка появляется именно для того, чтобы больше не появиться.

Всё происходящее случайно. Но нарочито случайно. И в этой нарочитости – строгий порядок другого, вальзеровского, измерения прозы. Герои появляются и исчезают со скоростью взгляда, бегущего по строке. Сослуживец на велосипеде, старьевщик, вагоновожатый, налоговый чиновник, учитель на экскурсии, дети, собаки проплывают мимо, как на карусели. Глаз цепляется, но остановить карусель не может. Автор протягивает нам на ладони даже целый поезд с цирком – вот бы разглядеть по-настоящему всех этих слонов, жирафов, свирепых львов, сингалов, тигров, обезьян, крокодилов, канатных плясуний и белых медведей! Но, увы, поезд уже уехал. Да и был ли цирк? А налоговый инспектор был? Может, был. А может, и не был. Мы в прозе Вальзера.

Фирменный фокус литературы – создание иллюзии, что описываемые события действительно происходят, поступки совершаются, слова говорятся. Читатель Вальзера хватается за эту иллюзию, как за спасательный круг. Писатель отнимает и его.

Текст не поддается привычным дефинициям. “Прогулка” напичкана восторженными описаниями природы, но это не пастораль. Повествователь, заговариваясь, начинает читать мораль сытым и призывать к любви к “униженным и оскорбленным”, но это не критика общественного устройства. Он описывает изнуренных трудом работниц и возмущается, что бедные дети плохо одеты, в то время как богатые господа тратят деньги на модные ненужные вещи, но он далек от социального пафоса. Мир таков, каков есть, и никакие перевороты не избавят его от подлецов и разницы между богатством и бедностью. Проза, настоящее искусство вообще не об этом.

По своему активному отрицанию литературы идей и социальных обличений Вальзер близок с Набоковым. Но если уж их сравнивать, то по своей писательской бескомпромиссности немецкий швейцарец далеко обогнал русского американца.

Набоков всю жизнь пытался играть по стандартным правилам литературы: строил замысловатый сюжет, лепил человекоподобных героев. Конечно, он играл в поддавки с читательскими ожиданиями, но главным для него оставался язык.

“Лолита” – книга не про роман Гумберта Гумберта с девочкой, а про роман Набокова с английским языком, которым русский писатель овладел, но тот всё равно посмеялся над ним, оказался, как и был изначально, чужим. Читатель был пойман Набоковым на крюк скандального сюжета.

Вальзер сразу пошел дальше и отказался от нечестной игры в сюжет и героев. Весь инструментарий, наработанный поколениями романистов для завлечения читателя, остается не только неиспользованным, но и высмеянным.

Стиль Вальзера – его голос, ломкий и неуверенный. Стиль – это диагноз. Стеснительность прикрывается болтливостью. Срывы в пафосный фальцет, переходящие в смиренные расшаркивания, – от неуверенности в том, слышно ли его. Не стиль, а качели с размахом от блаженного чириканья до занудства. Но стиль – это и его единственное оружие.

Язык – поле его боя. Канцелярский жаргон – анонимный, плоть от плоти заоконного и заранее расписанного порядка вещей, где суетятся рабы своего успеха, вступает в языковой конфликт с нерегламентированной речью индивида, писателя, который должен каждую фразу изобретать заново. Своими синтаксическими эскападами, головокружительными глагольными завихрениями, нырянием из цветистых словоплетений в детский лепет, жонглированием избитыми оборотами Вальзер разрушает устоявшиеся представления о литературной стилистике. Это его форма протеста, языковое низложение существующего миропорядка.

Искусство писания заключается в отклонении от общепринятой нормы изложения, существует в свободной зоне между “правильно” и “неправильно”. Вальзер пишет неправильно. Его перо не признает никаких установленных норм и всё время уходит в самоволку.

Речевые шаблоны – отражение структуры шаблонного мира. Разрушение общепринятых норм языка – борьба с миром, живущим по шаблонам.

Вальзер всё время нарушает норму косноязычием – изящный слог засоряется канцеляризмами, канцелярский слог – просторечиями. То самое непереводимое косноязычие, делающее невозможным существование Платонова в немецком пространстве, а Вальзера – в русском.

От чтения “Прогулки” вначале остается ощущение недостоверности.

Текст производит впечатление издерганности, нестройности, даже неряшливости. Читателя окатывают волны то приторной учтивости, доведенной до абсурда, то болтовни, которой время от времени пугается сам автор. Чего стоят только постоянные повторы – любой писатель на месте Вальзера убрал бы одну из двух собак, улегшихся на разных страницах поперек дороги и рассказа. Это в реальной жизни таких собак может встретиться хоть дюжина, но в прозе они вне закона. Только не в прозе Вальзера.

Рассказчик никуда не идет, вернее делает вид, что идет, как в театре, когда герой перебирает ногами, стоя на месте, а мимо него кружатся декорации на вращающейся сцене. Целый день он в пути, но читатель не чувствует ни усталости, ни ноющих ног, ни пота у него под мышками. Декорации аляповаты, всё только названо, ничего не выписано. После Чехова и Бунина вальзеровское описание природы кажется авангардной постановкой классики, когда лес на сцене изображается табличкой с надписью “Лес”. Особенно в описаниях природы русскому читателю вальзеровский слог кажется пресным. Не бунинский живой миг, уникальный и единственный, а пустословная кодировка: лес, поле, озеро, ветер, небо. В русской прозе после современников Вальзера – Чехова и Набокова – не может быть “зеленых деревьев” и “голубого неба”. Здесь же запретные заезженные эпитеты так и сыпятся на существительные, как из прорехи в мешке.

Восторги по поводу природы занимают огромную часть текста, но природы в “Прогулке” нет. Все деревья, кусты, цветы, трава названы, но не созданы. Живая природа в пространстве его прозы и не может существовать, потому что природа в тексте Вальзера – это продолжение одиночества.

В живом лесу человек не одинок. Живой лес – это присутствие его Создателя.

Перо Вальзера одиноко и несовместимо.

Одиночество переполняет его каморку и, выливаясь на улицу, заполняет собой всё видимое и невидимое пространство. Так варится каша в сказке и заполняет все дороги и поля до самого горизонта, потому что не может остановиться. Только в сказке можно крикнуть: “Горшочек, не вари!” А горшочек, варящий одиночество, не знает никаких волшебных слов. Это тотальное вселенское одиночество заполняет всё пространство текста от края до края и создает герметичность вальзеровского мира. Живое дерево прорвет оболочку, герметичность нарушится, в отверстие хлынет мир, созданный другим творцом, и перепад давлений уничтожит текст.

И не только деревья. То же самое со всеми встреченными персонажами. Это не люди – это слова. Поэтому перо так легко покидает их и переходит к следующим. И люди в прозе Вальзера названы, но не созданы. Любой живой человек станет пробоиной, утянет текст на дно.

Психологический реализм, по заповедям которого персонаж живет не только выйдя на сцену, но и до выхода на сцену, и после ухода за кулисы, неприменим в мире “Прогулки”. Таксатор – такая же табличка с написанным на ней словом, а не живой человек. Поэтому мы ничего о нем не узнаем – есть ли у него дети? Что ему в детстве готовила мама? Как он впервые признавался в любви? Поднимался ли на Эйфелеву башню? А может, он сам пишет, но только в стол, ведь нужно зарабатывать деньги для семьи, а не сочинительствовать. И такие же таблички со словами – все герои этой прозы: и книгопродавец, и фрау Эби, и портной Дюнн. Смысл этих персонажей – не в самих себе.

Для героя-рассказчика, писателя-отшельника, городского пустынножителя прогулка, казалось бы, единственная оставшаяся возможность коммуникации, и в пространстве текста он без конца вступает в разговоры чуть ли не с каждым встречным, с равным красноречием обращаясь и к людям, и к собакам.

Но речи его меньше всего напоминают попытку коммуникации. Его витиеватые обращения обманчивы, его высокопарный пафос не достигает цели, как стрельба холостыми патронами. Звучат обличения и восторги рассказчика на самом деле или только в мыслях?

Он говорит больше для себя, чем для других. Неспособность к коммуникации компенсируется с лихвой монологом. Встретившиеся на пути люди будто заражаются от его пера и начинают отвечать ему его же экзальтированной и лукавой речью, заставляя читающего сомневаться в том, действительно ли они встретились и разговорились. Любая попытка разговора, общения остается монологом.

Эксцентричность, пламенность речи – заражает всех и всё. В “Прогулке” не только все персонажи начинают говорить голосом рассказчика, но даже вывеска пансиона становится монологом на полторы страницы. И таксатор, и природа, и железнодорожный переезд, и вывеска, и всё остальное в этой прозе Вальзера – часть его бесконечного Ich-Roman, который он писал всю свою жизнь, романа о “я”, где “я” – не субъект, не Роберт Вальзер, гражданин общины Херизау в кантоне Аппенцель, а персонифицированный акт писания, само творчество, которое вдруг обретает сознание и осознает себя.

Прогулка пристанет к имени Вальзера, как к Набокову бабочки. Про него будут писать “Король всех фланёров, настоящий гений праздношатания”. Это о писателе, который проводил за своим письменным столом под крышей “Голубого креста” по десять-двенадцать часов ежедневно.

Ни герой “Прогулки”, ни его автор никуда не идут – ни на какую прогулку.

“Настоящим сообщаю, что” – это скрупулезный отчет не о прогулке в обыденное и не о путешествии в неизведанное. Это отчет не об открытии мира, но о его сотворении.

Сюжет “Прогулки” и главный герой ее – само писание. Текст начинается из тьмы пустоты, из мрака белого листа бумаги. Снежная белизна непокрытого буквами пространства – небытие писателя. Снежная равнина во многих текстах Вальзера связывается с мыслью о смерти, невозможности существования.

Сотворение мира “Прогулки” начинается не с выхода на лестницу, не со шляпы или встречи с креолкой, а со слов о написании слов – сообщение о сообщении. Прогулка начинается не с покидания каморки, полной призраков, а с того, что автор садится за стол и начинает писать. Он отправляется не на прогулку, а в ее описание. Он идет только когда описывает, как он идет. Суть описываемого, а значит происходящего, в самом акте творчества.

“…Громада тронулась и рассекает волны. Плывет. Куда ж нам плыть?” В прозе Вальзера направление не имеет никакого значения. У этого корабля лишь одна функция – плыть, как у построенного Ноем ковчега.

Собеседник первого поэта в России традиционно – первый читатель. Пушкин беседует с царем, Пастернак – с генсеком. Таксатор “Прогулки”, налоговый инспектор, – символ местного порядка вещей. Беседа со швейцарским налоговым чиновником становится разговором о высшей власти, о нерукотворном памятнике, о главе непокорной. То, что в России измеряется высотой Александрийского столпа, здесь – размером налоговой процентной ставки.

Привычной системе ценностей мира сего противопоставляется обратная, в которой деньги, общественный успех, погоня за престижем – ничто. Прогулка – всё. Прогулка пера по бумаге. Сам налоговый инспектор представляет ценность только потому, что перо автора касается его.

Важным делом занимаются не те, кто зарабатывает деньги или едет во встреченном на железнодорожном переезде военном эшелоне, а он, автор. Пусть он для них лишь “праздношатающийся”. Пусть они презирают того, кого считают бездельником и тунеядцем. Им простится, ибо не ведают, что творят. На самом деле это он идет и занимается самым важным делом – забирает их с собой в то настоящее время, где они не состарятся и не умрут. И только от него, от пишущего “я”, зависит, кого взять с собой в этот корабль, в этот единственный ковчег – собаку, ребенка, дерево.

“Я” – хозяин мира. Властелин времени. Это его перо казнит и милует. Это он обладает привилегией и возможностью выбрать, что захочет, хоть промелькнувшую креолку, и спасти ее из так называемой реальности, забрать с собой из ненастоящей ускользнувшей секунды в единственное настоящее время, где всё происходит без конца и он всегда будет встречать на лестнице эту креолку, или перуанку, а может, и бразильянку. И смерть – только слово.

(Кстати – или некстати, а потому в скобках – один мой знакомый швейцарский писатель, в меру удачливый, в меру талантливый, в меру стесненный в средствах, рассказал мне, как послал в налоговую инспекцию вместо заполненной декларации о доходах переписанный отрывок из Вальзера, гимн всех писателей, обращение к таксатору из “Прогулки”. В ответ ему прислали требование заплатить средний размер налога по кантону – у налоговых чиновников своя поэзия.)

Вальзер вроде бы всё время помнит о читателе, зовет за собой, то и дело протягивает руку, но до нее никак не дотянуться. Постоянные обращения “к любезному читателю” звучат как насмешка, в них слышится горький сарказм, ибо у писателя нет никакой уверенности в том, будет ли у этих строк он вообще, этот самый любезный читатель. Читающий предоставлен самому себе в этом словесном потоке и должен на свой страх и риск ступать по скользким камням между исповедью и самоанализом, мудростью и банальностью, болью и шуткой. Ирония и наивность в прозе Вальзера свернулись в ленту Мёбиуса, став единым целым, без перехода: под наивностью всегда скрывается ирония, а под иронией – наивность.

Но если всё в тексте Вальзера – проникнутая иронией обманка, то почему паузы между словами наполнены такой живой тоской? Почему сквозь обломки несовместимых стилей, груды обветшалых эпитетов, затоптанных сравнений с такой силой пробиваются его человечье тепло, неуверенность, приливы счастья, грусть, отчаяние?

В прозе главное – достоверность. Слова должны быть достойны веры. Достоверность вальзеровской прозы строится на другом уровне. Реальность человеческого, правда ощущений держится не сюжетом, не конструированием персонажей, не описаниями, а сбивчивым дыханием говорящего, его ломким голосом.

Придумываемое им – ненастоящее, но он – настоящий. Его лукавое перо вводит в заблуждение читателя, но каждая неправда пера подчеркивает правду пишущего, сидящего в эту минуту за столом и выводящего на бумаге именно эти буквы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов