Полная версия:

Топография террора. Пермь. История политических репрессий

Топография террора. Пермь. История политических репрессий

сост. Сергей Шевырин

© С. Шевырин, текст, 2012

© Издательство «Маматов», фото. 2012

© Н. Аксентьева, Д. Вайман, С. Шевырин, фото

* * *Политические репрессии в истории Перми

В основе одного из значений топонима «Пермь», как считают ученые, лежит финно-угорское слово пера-маа – «далекая земля». Действительно, чтобы добраться до нашего края русским первопроходцам, необходимо было идти по суровым северным рекам (Двина, Печора, Вишера), преодолевать волоки и глухую тайгу. Этот эпитет – «дальняя» или «далекая» земля сыграл в истории Пермского края значительную роль. В далекие окраинные земли ссылали неугодных людей – в диких уральских лесах, в отрыве от родных мест, лишенные единомышленников, они, по мнению власти, становились уже не так опасны.

Первый политссыльный в нашем крае появился в 1601 г., когда из Москвы на север в маленькую деревушку Ныробку был доставлен в оковах боярин Михаил Романов.

Михаил Никитич Романов, дворянин, стольник, окольничий, дядя Михаила Федоровича, первого русского царя из династии Романовых.

Оковы Михаила Романова. Ныне хранятся в Чердынском краеведческом музее.

Бояре Романовы-Юрьевы, а именно их роду принадлежала первая и любимая жена Ивана Грозного, представляли определенную опасность для Бориса Годунова. Федор Романов, кандидат в цари наряду с Годуновым, был заточен в монастырь под именем монаха Филарета. Его братья оказались высланы в отдаленные уголки Русского государства. Одного отправили в Пелым, за Уральский хребет, другого – к берегам Белого моря, а для Михаила выбрали «далекую землю» Пермь Великую Чердынь. Именно так в то время называлась часть русского государства на севере западного склона Уральских гор со столицей в городе Чердынь. Михаил был доставлен под конвоем московских стрельцов. Для арестанта вырыли в земле яму, закрыли сверху деревянными плахами. С этого события началась история Пермского края как места политической ссылки. Стрельцам выпала роль быть первыми в нашем крае тюремщиками. Чтобы сократить срок своего пребывания в Ныробке, начальник стрельцов Роман Тушин, по одной из версий, убил узника[1]. Затем центром Перми Великой стал Соликамск, чему в немалой степени способствовала новая дорога в Сибирь – Бабиновский тракт, шедший от Соликамска до Верхотурья. В городе были построены дом воеводы, таможня и тюрьма. По новой дороге в Сибирь ехали не только путешественники и чиновники, по ней же этапировали ссыльных. Так, например, по этой дороге в 1653 г. провезен в Тобольск лидер раскола и один из главных противников патриарха Никона протопоп Аввакум. В 1710 г. в Соликамск начали прибывать пленные шведы, которые использовались не только на различных работах по благоустройству, но и на строительстве храмов. Среди этих пленных был известный историк Филипп Иоганн Табберт фон Страленберг и специалист в горнорудном деле Юхан Берглин. Позднее Страленберг описал Соликамск и Чердынь в своих исторических трудах, а Берглин стал начальником Егошихинского медеплавильного завода, с которого начался город Пермь[2].

Датой основания города Перми принято считать 4 мая 1723 г., когда в устье речки Егошихи, небольшого притока Камы, был заложен казенный медеплавильный завод, один из многих на Урале. Выбор места для завода принадлежал Василию Никитичу Татищеву и был обусловлен близостью Камы, по которой металл с уральских заводов можно было отправлять в центр страны. Время подтвердило правильность выбора места, так как после закрытия завода Егошихинский поселок стал развиваться как крупный транспортный узел. Значимость его еще более возросла в конце XVIII века, когда через него прошел Сибирский тракт. К этому времени бывшая заводская слобода по указу Екатерины II от 26 ноября 1780 г. получила статус губернского города – центра огромной территории на северо-востоке Российского государства.

Сибирский тракт был важнейшей магистралью России. В народе его называли Великим Сибирским трактом, «государевой дорогой», «великим кандальным путем», «дорогой слез». По нему проехали тысячи землепроходцев, ученых, путешественников, купцов и, конечно, ссыльных и каторжных. С конца XVIII века их путь проходил через Пермь. В 1790 г. через Пермь в сибирскую ссылку проехал А. Н. Радищев, автор знаменитого «Путешествия из Петербурга в Москву», критически отразившего существующие в империи порядки.

Кроме известных ссыльных по этой дороге проходили тысячи безвестных арестантов, каторжан и ссыльных. В XIX веке ежегодно по тракту отправлялось за Урал примерно 18 тысяч арестантов[3]. Каждый этап включал 100–200 заключенных, закованных в кандалы или связанных друг с другом веревкой. Конвойная команда состояла из солдат инвалидной пехотной части и конного казачьего отряда. При каждой конвойной команде обязательно был барабанщик, в его обязанности входило сигнализировать о приближении колонны.

Ныроб. Часовня над ямой-узилищем боярина Михаила Романова.

По всему маршруту следования этапа располагались этапные и полуэтапные тюрьмы и конвойные роты. Путь от Санкт-Петербурга до Иркутска занимал почти два года, поэтому через каждые 25–35 километров были обустроены специальные помещения тюремного ведомства для отдыха заключенных и солдат конвоя. Этапные тюрьмы на территории Пермской губернии находились в городах Перми и Кунгуре. При этапной тюрьме обычно была церковь, парикмахерская, баня, а в полуэтапной – только комнаты для отдыха и столовая. Полуэтапные тюрьмы были в селах Кояново и Кыласово.

Пермская этапная тюрьма была построена в 1871 г. за городом на Сибирском тракте и первоначально называлась «Пересыльным замком». Позднее Пересыльный замок был преобразован в Исправительное арестантское отделение. Ближе к городу расположилось здание конвойной роты.

Пермь являлась не только транзитным пунктом на пути неугодных правительству людей в Сибирь, в XIX веке город стал одним из центров польской ссылки. Массовая депортация поляков на восток страны началась в годы правления Николая I. В документах 1830–1831 гг. по Пермской губернии среди ссыльных упоминаются «неблагонадежный духовный ксендз Корнелий Важинский», «высланный в Пермь под надзор полиции ксендз Куляковский» – всего около 40 человек. Сопровождавший будущего императора Александра II в поездке по России С. А. Юревич в письме от 24 мая 1837 г. пишет: «…в Перми, как и в Вятке, нас завалили прошениями: здесь также многие живут поневоле; в особенности после польского мятежа сюда прислали много негодяев поляков, которые все просят Великого князя о возвращении на родину»[4].

В Перми с 1812 по 1814 г. отбывал ссылку выдающийся российский государственный деятель и реформатор Михаил Михайлович Сперанский, обвиненный в государственной измене.

Недолгое время в Перми находился в ссылке А. И. Герцен. Разлука с домом, родными, нелегкий путь так подействовали на молодого революционера-демократа, что он написал: «Пермь меня ужаснула, это – преддверие Сибири, там мрачно и угрюмо». Особенно поразило столичного жителя предложение хозяйки дома, где он квартировал, завести корову и огород. «Ха, ха, ха, да это чудо! Огород и корову, – я скорее заживо в гроб лягу», – писал своей сестре Александр Иванович. Но, тем не менее, пенитенциарное воздействие ссылки, пусть и в шутливом тоне, проскользнуло в мыслях Герцена: «А что, в самом деле, бросить все эти высокие мечты, которые не стоят гроша, завести здесь дом, купить корову, продавать лишнее молоко, жениться по расчету и умереть с плюмажем на шляпе»[5].

Деятели большевистской партии также попадали в пермскую ссылку. Так, будущий нарком обороны советского государства К. Е. Ворошилов в 1912–1914 гг. отбывал свой срок в Ныробе. Известный большевик и государственный деятель Я. М. Свердлов в 1906 г. был арестован в Перми за нелегальную политическую деятельность и заключен в местную тюрьму.

Известия о событиях Февральской революции в Петрограде дошли до Перми в начале марта 1917 г. Власть в городе перешла в руки Комитета общественной безопасности, состоявшего из четырех кадетов, двух эсеров, двух меньшевиков и одного беспартийного. Советская власть в Перми была провозглашена 23 ноября 1917 г. на объединенном собрании Пермского, Мотовилихинского и Балашевского Советов рабочих и солдатских депутатов. 16 декабря 1917 г. на Первом губернском съезде советов было провозглашено установление советской власти в Пермской губернии.

При советской власти Пермь и Прикамье также использовались как место политической ссылки. Первым ссыльным при новой власти стал брат российского императора Николая II – великий князь Михаил Александрович Романов. После восстания чехословацкого корпуса он был расстрелян на окраине Перми в ночь с 12 на 13 июня 1918 г.

Первые декреты новой власти вызвали неоднозначную реакцию общества. В Перми одним из активных участников сопротивления советской власти стал епископ Андроник.

После выхода Декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви он обратился к верующим с воззванием сопротивляться захвату церковного имущества: «…в случае нападения… будет дан набатный звон колоколов. Стойте даже до смерти». Духовный архипастырь выступал в несвойственной ему роли политического вождя, что делало его опаснейшим врагом большевиков.

15 июня 1918 г. он был арестован чекистами. На следующий день в Перми закрылись все церкви, началась «церковная забастовка», которая сопровождалась многочисленными митингами возмущенных прихожан. Несмотря на это Андроник был расстрелян. Даже его палачи отметили, что и перед лицом смерти владыка вел себя очень мужественно и не отказался от своих убеждений.

Красный террор еще никто не объявлял официальной политикой, но фактически пермские большевики его уже проводили. Пик красного террора в Пермской губернии приходится на сентябрь-октябрь 1918 г. Массовые расстрелы стали обычным явлением. Так, в Перми в начале октября 1918 г. расстреляно 37 человек, из них 5 священников. Накануне вступления в Пермь колчаковских войск, в ночь с 23 на 24 декабря, большевики перед своим уходом спустили в прорубь управляющего Пермской епархией Соликамского епископа Феофана вместе с семью протоиереями[6].

Весной 1919 г. началось наступление войск Восточного фронта, и в результате упорных боев 1 июля 1919 г. Пермь перешла в руки Красной армии. Уже на следующий день был сформирован губернский военно-революционный комитет (ВРК) во главе с В. Ф. Сивковым. Были воссозданы ЧК и сформированы части особого назначения ГЧОН]. Газета «Красный Урал» с конца июля 1919 г. регулярно публиковала списки контрреволюционеров, расстрелянных «за выдачу белым коммунистов, за принадлежность к тайной белогвардейской организации, за передачу сведений о Красной армии противнику, за сотрудничество с белыми – службу в тех или иных учреждениях»[7]. Окончание Гражданской войны и переход к новой экономической политике не изменили репрессивной политики государства, но количество расстрелов значительно уменьшилось.

Осип Эмильевич Мандельштам (1891–1938), выдающийся поэт. Арестован в мае 1934 г. за стихи о Сталине. Направлен в Чердынь в ссылку на три года. Из-за болезни место ссылки заменено на Воронеж. В мае 1937 г. срок ссылки закончился. В мае 1938 г. вновь арестован и решением ОСО осужден на пять лет ИТЛ. В конце декабря умер в пересыльном лагере под Владивостоком.

Северное Прикамье стало одним из мест политической ссылки. Помимо Перми, репрессированных определяли для отбытия наказания в небольшие города на севере края: Соликамск, Усолье, Чердынь. 10 августа 1922 г. принят декрет ВЦИК «Об административной высылке», он и стал основным документом в борьбе власти с членами «антисоветских партий». В июне 1923 г. в Пермь прибыли 89 грузинских меньшевиков, которых предполагалось отправить в Чердынь. К 1925 г. сложилась колония политссыльных в Чердыни (меньшевики, эсеры, анархисты), которые периодически устраивали акции протеста в защиту своих прав. В 1927 г. образуется армянская колония политссыльных в селе Кудымкар, центре Коми-Пермяцкого национального округа, в основном состоящая из членов партии Дашнакцутюн («Армянское революционное содружество»). Кроме армян здесь отбывали срок и бывшие члены партии эсеров. С конца 1920‑х гг. в прикамской ссылке оказываются деятели партийной оппозиции, бывшие большевики. В апреле 1933 г. в ссылку в Чердынь прибыл видный партийный и государственный деятель В. В. Кураев. В июне 1934 г. сюда же сослан известный поэт О. Э. Мандельштам, но в июле ему по болезни заменили место ссылки на Воронеж. В январе 1935 г. в Чердынь прибывает ссыльный М. Е. Равич-Черкасский, один из активных участников «Союза марксистов-ленинцев», известный партийный публицист. Крупным центром административной ссылки была Пермь. В 1928 г. здесь насчитывалось около 150 ссыльных. Среди них были религиозные деятели: А. М. Толстопятое и отец Тавриан (Батовский),

Варлам Тихонович Шаламов (1907–1982), поэт, прозаик, публицист, человек сложной драматической судьбы. Впервые арестован за распространение так называемого «Завещания Ленина», отбывал наказание в Вишерлаге. По возвращении из Прикамья в 1937 г. осужден за контрреволюционную деятельность на пять лет лагерей с использованием на тяжелых работах: на золотых приисках, в угольных шахтах Магадана. Там же получил очередной срок «за антисоветскую агитацию». Освобожден в 1951 г. Реабилитирован в 1956 г.

Μ. И. Трусевич – бывший директор Департамента полиции, князь Н. Э. Голицын, деятели политических партий.

К 1936 г. политссылка в СССР была ликвидирована, часть политссыльных направили в лагеря, часть расстреляли. Отдельные политссыльные появлялись в крае и в дальнейшем. Так, в 1940 г. в Пермь был выслан последний военный министр и командующий армией Латвии X. И. Беркис.

В годы индустриализации советская власть столкнулась с нехваткой рабочей силы. Решение кадровых проблем нашлось в виде административного закрепления рабочей силы и широкого использования подневольного труда заключенных, спецпереселенцев. Это стало закономерным итогом внутренней политики советского правительства, спроектированной большевиками и прочно сложившейся системы отношений государства и общества.

Первым опытом масштабного использования принудительного труда на территории Прикамья можно считать строительство Красновишерского бумажного комбината. С приходом на строительство Э. П. Берзина, кадрового чекиста, проблемы с рабочей силой были решены просто: в 1929 г. созданы Вишерские лагеря особого назначения. Количество рабочих, занятых на строительстве и подсобных работах, увеличилось с 800 человек в апреле 1930 г. до 16 000 человек в сентябре 1931 г.[8] Соответственно выросло и население Вишерских лагерей[9]. Значительное количество заключенных Вишерского лагеря были политическими.

Красновишерский целлюлозно-бумажный комбинат был построен за 18 месяцев вместо плановых 27 месяцев[10]. Такой «успешный» опыт использования труда заключенных послужил примером для многих предприятий Прикамья. В местные органы власти, обкомы, райкомы, пенитенциарные учреждения от различных хозяйственных организаций стали приходить заявки на рабочую силу из заключенных.

Уже в начале 1930‑х гг. более трех тысяч заключенных пермской колонии № 5 трудились на строительстве новых цехов Молотовского пушечного завода, новых заводов – Суперфосфатного, № 19 (авиамоторного), комбината «К» (будущий Пермский пороховой завод)[11]. В дальнейшем количество колоний и лагерей, заключенные которых были заняты на стройках и производстве, постоянно росло.

Политические репрессии 1937–1938 гг. не обошли и жителей нашего края. Только по неполным данным в Пермском Прикамье с августа 1937 г. по ноябрь 1938 г. было арестовано около 8 тыс. человек, из них более 5 тыс. расстреляно[12].

Особенностью массовых арестов в Перми стало то, что вышестоящее Свердловское НКВД (Пермь в административном отношении подчинялась Свердловску) присылало оперативные бригады для организации и обучения местных сотрудников. Свердловские сотрудники быстро внедрили метод ускоренного ведения следствия, фабрикации дел и т. д. Пермские сотрудники НКВД с готовностью освоили науку и усердно применяли новые методы. Массовые репрессии задели все слои пермского общества – от директоров заводов и руководителей города до чернорабочих и ассенизаторов.

В первые месяцы Великой Отечественной войны в Молотовскую область[13] прибыли сотни промышленных предприятий с западных регионов страны, сотрудники знаменитых ленинградских музеев везли сюда наиболее ценные экспонаты, на берега Камы с берегов Невы перебрались театральные труппы. Среди тысяч людей, прибывших в Прикамье, оказались и заключенные прифронтовых лагерей и колоний. В УИТЛК Молотовской области были эвакуированы ИТК из Одесской, Сталинской (Донецкой), Полтавской областей УССР, Ленинградской, Курской, Карело-Финской областей[14]. Уже в октябре 1941 г. в колониях УИТК содержалось 21 862 заключенных[15]. К сентябрю 1941 г. заключенные работали по контрагентским договорам на 13 предприятиях, выполняющих военные заказы[16]. По июнь 1945 г. ИТК городов Молотова и Кунгура произвели: 55,8 тыс. 50-мм мин; 2 145 тыс. 82-мм мин; 852,8 тыс. 120-мм мин[17]. В Молотове появились конструкторские бюро, состоящие из заключенных.

В годы войны в Прикамье широко использовался труд «мобилизованных немцев» (с 1942). На 1 января 1944 г. в Молотовской области числилось более 30 тысяч немцев-трудармейцев. С 1944 г. в крае появляются депортированные греки, армяне, крымские татары, калмыки и представители других народов.

В военное время продолжала действовать система политического контроля над населением. Были случаи и протестного поведения. В апреле 1942 г. инженер-геодезист проектной конторы «Пермьнефть» В. И. Лаищев составил письмо-воззвание от имени Молотовского комитета партии «Народная воля», в котором призывал свергнуть власть. За годы войны в Прикамье было арестовано по политическим мотивам около 5 тыс. человек.

Победа в войне не оправдала ожиданий на перемены. В стране зрело недовольство сталинскими порядками. Осенью 1945 г. группа пермских школьников создала «Независимую коммунистическую партию обновления», организаторы которой ставили целью не свержение власти, а возрождение коммунистических идеалов, от которых, по их мнению, отошло руководство страны. Руководитель кружка И. А. Зекцер, как несовершеннолетний, получил три года лагерей и ссылку[18].

После смерти Сталина репрессивная политика государства не изменилась. Так, в феврале 1958 г. был арестован заведующий кафедрой поисков и разведки полезных ископаемых Пермского университета И. П. Шарапов, обвиненный в антисоветской агитации и пропаганде. Областной суд приговорил его к восьми годам лагерей. В марте 1965 г. арестованы З. А. Троицкий, старший преподаватель юридического факультета Пермского университета, и его жена Л. П. Троицкая, юрисконсульт Главзападуралстроя. Им предъявлено обвинение в антисоветской деятельности, связях с эмигрантской антисоветской организацией – Народно-трудовым союзом. Зиновий Анатольевич был приговорен к шести годам лагерей, Лидия Петровна – к трем.

Рудольф Борисович Веденеев (р. 1939), известный пермский скульптор. Уроженец Перми. Образование незаконченное высшее, на момент ареста работал лепщиком в Пермском отделении Художественного фонда РСФСР и учился на историческом факультете ПГУ. Арестован в сентябре 1970 г. Осужден по ст. 190 п. 1 УК РСФСР к трем годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Наказание отбывал в Кизеллаге. После освобождения работал скульптором, с 1982 г. – член Союза художников РФ, в 1995–1997 гг. – председатель Пермской организации Союза художников РФ. Автор персональных выставок в Перми, Москве и других городах

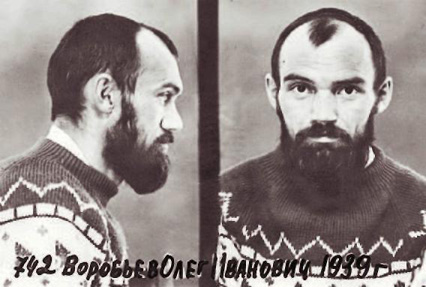

В 1970‑е гг. важным явлением общественной жизни в Советском Союзе становится движение диссидентов. Нашлись такие и в Перми. «Пермское дело» 1971 г. довело до скамьи подсудимых пермяков Олега Воробьева и Рудольфа Веденеева, которые в кругу своих знакомых критиковали советскую власть, распространяли самиздат, критически высказывались по поводу отсутствия политических прав и гражданских свобод, рассуждали о необходимости борьбы против монополии КПСС на власть. Закрытый суд приговорил Воробьева к шести годам лишения свободы, а Веденеева – к трем годам лагерей[19].

С 1972 г. на Пермской земле появились специальные лагеря для политических заключенных – Пермь-35, -36 и -37 (37‑й появился в 1974 г.).

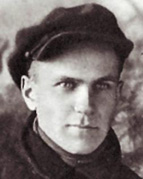

Олег Иванович Воробьев (р. 1939). Уроженец Перми. Образование незаконченное высшее, учился в Московском педагогическом институте и на филологическом факультете МГУ, откуда отчислен в 1966 г. за участие в декабрьской демонстрации 1965 г. на Пушкинской площади в защиту арестованных писателей А. Синявского и Ю. Даниэля. Арестован в сентябре 1970 г. Наказание отбывал во Владимирской тюрьме и ИТК-36 («Пермь-36»). Фото из следственного дела

Пермский край и город Пермь большую часть своей истории были местами политической ссылки, тюремного и лагерного заключения. Для тысяч ссыльных и заключенных Пермский край стал территорией страданий и несвободы. Эта история не забыта. Сейчас в Пермском крае действует Мемориальный центр истории политических репрессий «Пермь-36», созданный на месте бывшего сталинского лагеря ГУЛАГа и политического лагеря, просветительский центр «История тюрьмы НКВД № 2», расположенный в бывшей тюрьме и промышленной колонии сталинского времени. Ссыльно-тюремная история Пермского края может служить напоминанием о страшных временах политических репрессий и способствовать тому чтобы эти события никогда не повторялись.

I. Здания, где располагались судебные и карательные органы и связанные с органами или их деятельностью объекты. 1917–1921 гг

Пермская Чрезвычайная комиссия (комитет) 1918–1922 гг

ул. Оханская (ныне ул. Газеты «Звезда»), 33;

ул. Обвинская (ныне ул. 25‑го Октября), 12–14;

ул. Карла Маркса (ныне ул. Сибирская), 21

…мы не будем марать руки, на это есть ЧК.

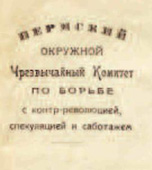

Из воспоминаний военкома Перми С. Окулова. 1918 г.15 марта 1918 г. Пермским губернским Советом рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов был создан Пермский окружной Чрезвычайный комитет по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем. Первоначально комитет состоял из трех человек. Все они были направлены разными организациями: губернским Совдепом – Ф. Н. Лукоянов; штабом Красной армии – П. И. Малков; горисполкомом – Заговенко[20]. Одними из первых дел комитета стали разгон городской Думы, объявленной «контрреволюционным гнездом местных толстосумов-кулаков», и аресты лидеров оппозиционных партий и «других контрреволюционеров»[21]. С 22 марта по 1 мая 1918 г. по распоряжению пермского ЧК было арестовано 73 человека, в основном за «агитацию против советской власти»[22].

Председателем комитета был назначен Ф. Н. Лукоянов, его помощником – П. И. Малков. О полноте власти, данной этим людям, свидетельствует удостоверение Малкова, полученное в начале его работы: «Предъявитель сего удостоверения Павел Иванович Малков состоит членом Пермского окружного Чрезвычайного комитета по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем и имеет право в любое время по собственной инициативе производить обыски, аресты лиц, реквизиции и конфискации товаров и имущества. Все организации обязаны оказывать ему содействие, предоставляя в его распоряжение нужные средства и технические силы. Все милиционеры и красноармейцы обязаны подчиняться всем распоряжениям товарища Малкова…»[23]. Декрет «Социалистическое Отечество в опасности» (21 февраля 1918 г.) давал право сотрудникам ЧК расстреливать на месте контрреволюционеров, шпионов и уголовников.

Угловой штамп Пермского окружного ЧК

Первое здание ЧК располагалось на углу улиц Петропавловской и Оханской (сейчас – ул. Газеты «Звезда»). Сохранилось предписание от 20 мая 1918 г. Михаилу Романову о гласном надзоре: «Гражданину Романову М. А. (Королёвские номера). Предлагаем Вам ежедневно в 11 часов утра являться в Чрезвычайный комитет по адресу: Петропавловская – Оханская, д. № 33 – Пермякова. Председатель комитета Ф. Лукоянов. Заведующий отделом борьбы с контрреволюцией А. Трофимов»[24].