Полная версия:

Карточная игра в России. Конец XVI – начало XX века. История игры и история общества

Элемент случайного представлен в виде раздачи карт, однако хорошие карты, выпавшие неопытному игроку, не могут гарантировать ему стопроцентного успеха, как в играх азартных. Сложность правил в некоторых перечисленных играх практически не оставляет шансов слабому игроку победить профессионала. При высоких денежных выигрышах за набранные очки грань между коммерческими и азартными играми становится очень непрочной. Известен случай, когда в пикет в Английском клубе в Петербурге было проиграно несколько сотен тысяч рублей, а при игре «в дурачки» выигрыш мог достигать нескольких десятков тысяч рублей[5].

В коммерческие карточные игры нельзя играть с безоглядным увлечением и горячностью, азартность игроков уравновешивается определенной умственной нагрузкой (выбор оптимальной стратегии игры, расчет возможных ходов противников или партнеров, умение ориентироваться в большом количестве правил, внимание при ведении записи). Так, бридж требует от играющих таких же интеллектуальных способностей, как и шахматы. С 1932 года проводятся европейские и мировые чемпионаты по спортивной игре в бридж, в который в настоящее время играют около 200 миллионов человек.

Некоторые карточные игры сочетают в себе качества азартных и коммерческих. Например, в покере выигрывает произвольно получивший наилучшую комбинацию карт, но увеличение ставок требует от игроков знания психологии. В пикете игрок получает очки за розданные карты и может обменивать их на карты из прикупа для составления наилучшей комбинации, после этого происходит розыгрыш, и очки начисляются за взятки.

Сделанные наблюдения позволяют некоторым образом расширить определение карточной игры, приведенное в начале главы, в ущерб его лаконичности и естественности. Карточная игра – это самоценное азартное действие, организуемое посредством игральных карт, в определенных пространственно-временных рамках в соответствии с различными правилами. В ряду аналогичных настольных игр карточная игра обладает рядом отличительных признаков: бумажный носитель и печатный способ изготовления; высокая степень комбинативности; повышенный знаковый статус; материальный интерес, обусловливающий использование не предусмотренных правилами «технологий» и арготической лексики.

Ограничивая внеигровые значения феномена игры рамками карточной игры, обозначим их как относящиеся к сфере мировоззрения (образ мировосприятия и модель поведения, символические речевые формы, текстовая тема, формы архетипического мышления), психологии (эмоции, патологическое пристрастие, компенсация), досуга (структурирование времени) и экономики (форма обогащения или расточительства). По-дробное раскрытие этих внеигровых значений будет осуществлено в последующем, более конкретизированном изложении.

История игральных карт, как и всякого давно ставшего привычным явления, уходит в далекое прошлое человеческой культуры, и чем далее от современности, тем более размыты и загадочны авторство, время и место возникновения этого простого и в то же время совершенного изобретения.

Уже в XVII веке европейские ученые заинтересовались историей возникновения игральных карт, однако свои предположения им приходилось основывать на полулегендарных источниках. В настоящее время с определенностью можно говорить лишь о том, что карты – это поликультурное изобретение, известное на протяжении многих столетий в восточных странах и 600 лет в Европе как принадлежность гадания, магии и азартной игры.

В Китае, в связи с изобретением печатания, игральные карты упоминались в 969 году нашей эры. В энциклопедии Чинг-Цзе-Тунга, попавшей в Европу в 1678 году, утверждалось, что карты были изобретены в Китае в 1120 году для наложницы императора Сен-Го. Китайские карты по сво-ему рисунку были очень схожи с бумажными деньгами и в кризисные периоды имели хождение в качестве средства платежа. Индийские карты по стратегии игры напоминали скорее шахматы. Они состояли из восьми армий, или мастей, каждая из которых имела короля и визиря. Игра заключалась в защите короля всеми остальными фигурами и простыми солдатами (пешками, или нумерованными картами) его масти.

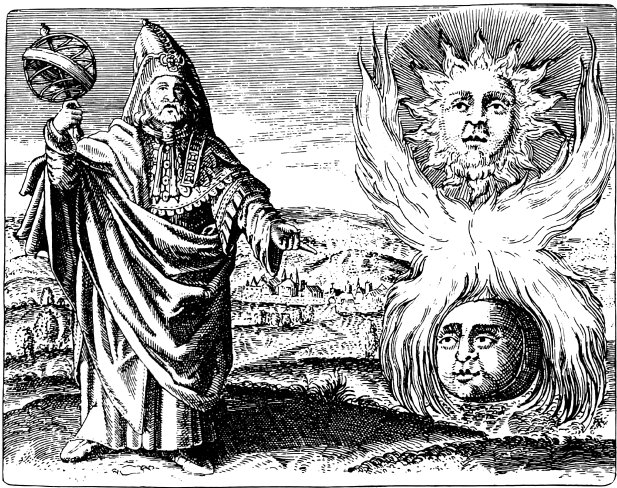

Возникновение карт в Древнем Египте связывают с именем Гермеса Трисмегиста («трижды величайшего») – полумифической личности, отождествляемой с египетским богом мудрости и письма Тотом. Согласно одному из преданий, Гермес Трисмегист доверил своим ученикам священную книгу Тота, посредством которой могло быть осуществлено возрождение человечества. Постичь содержание книги был в состоянии только посвященный в значение отдельных символов и иероглифов, которыми были написаны ее 78 листов. Эти листы и представляли собой так называемые карты Таро (Тарот), или Арканы Таро. Причастные к тайне сокровенной символики, опасаясь, что она может исчезнуть вместе с их существованием, отдали карты Таро на сохранение обыкновенным людям. Так листы священной книги превратились в колоду игральных карт, а некое древнее знание действительно сохранилось и до наших дней.

Китайская игральная карта времен династии Мин (около 1400 года)

Слово «таро», или «тарот», в переводе с древнеегипетского означает «королевская дорога», а «аркан», вероятнее всего, происходит от латинского arcanum (тайна). Карты Таро обычно разделяют на три части: главные арканы (21 карта), малые арканы (56 карт) и нyлевой аркан (карта со знаком 0). Главные арканы состоят из пронумерованных карт с особыми названиями: царица, отшельник, умеренность, солнце и так далее. Малые арканы делятся на четыре масти: стержни (трефы), мечи (пики), чаши (черви) и монеты (бубны). Каждая масть включает в себя короля, королеву, рыцаря, пажа и простые «некостюмные» карты от туза до десятки. Нулевой аркан, или дурак (шут), обозначает человека.

Гермес Трисмегист

Согласно религиозно-мистическим представлениям, арканы Таро выражают некую универсальную таблицу отношений между Богом, человеком и Вселенной. Умение обращаться с ними открывает практически неограниченные возможности совершенствования своих знаний в различных областях, будь то философия, математика, химия или анатомия. Собственно, современные игральные карты представляют собой малую колоду Таро (малые и нулевой арканы), из которой убрана фигура рыцаря, или пажа, и добавлен еще один шут (джокер).

Изображение европейской карты 1460 года

Вопрос о времени и месте появления игральных карт в Европе вызывает не меньше споров и догадок, чем вопрос об их происхождении. Предположительно это культурное новшество было привезено с Ближнего Востока возвращавшимися домой крестоносцами или введено в употребление сарацинами в Испании или Италии.

Первое документальное свидетельство о появлении игральных карт в Европе относится к 1379 году, когда в хронику города Витербо (к северо-западу от Рима) итальянским живописцем Николо Кавелуццо была внесена запись: «Введена в Витербо игра в карты, происходящая из страны сарацин и называемая ими наиб». «Наиб» в переводе с арабского означает «заместитель». Возможно также, что название игры происходит от древнееврейского «наиби» – «колдовство».

В основе итальянских карт лежала 78-карточная колода Таро, но уже несколько видоизмененная позднейшими наслоениями. Игра в карты была одна и называлась, как и колода, «тарокко» («тарочи» – в Италии, «тарок» – в Германии и «тарот» – во Франции). С середины XV века в Германии и во Франции появились национальные карточные колоды.

Немецкая колода состояла из 32 карт, каждая масть имела три фигурные карты (один король и два валета) и пять числовых карт. Масти назывались hersen, или roth («сердца») – черви, schellen («бубенчики») – бубны, eichein, или eckern («желуди») – трефы и grün («виноградные листья») – пики.

Французская колода состояла из 52 карт, каждая масть имела три фигурные карты (король, дама, валет) и десять числовых карт. Масти назывались coeur («сердце») – черви, carreau («плитка, квадрат») – бубны, trefle («трилистник») – трефы и pique («копье») – пики. Эта колода прижилась в Англии, а через нее и в Америке.

Самые ранние европейские карты изготавливались по заказу дворянской знати и придворных кругов. Они тщательно и с большим искусством рисовались от руки и представляли собой значительную художественную ценность. Особенно знаменитыми были немецкие художники, уже около 1400 года составлявшие общества и гильдии. Изобретение в начале XV века резьбы по дереву и гравирования на меди положило начало изготовлению печатных игральных карт. Это сделалось очень выгодным делом. В Германии и во Франции карточное производство составило целую отрасль промышленности.

Двойка колоклов художника-картографа Ганса Форстера, 1573 год

Первое документальное свидетельство о появлении карт в России относится к 1586 году. В «Словаре московитов», составленном участниками первой французской экспедиции в устье Северной Двины, наряду с такими играми, как зернь (кости) и тавлеи (шашки), упоминаются и карты[6]. Территория, на которой зафиксировано употребление этого слова, позволяет предположить, что игральные карты, как и другие предметы западного обихода, были привезены в Московское государство англичанами, достигшими устья Северной Двины в 1553 году, или голландцами, появившимися там в 1577 году. В XVII веке западноевропейский импорт этого товара осуществлялся именно таким образом.

Валет монет из старейшей известной европейской колоды (около 1390–1410 годов)

Правила «Московской компании» запрещали участникам экспедиций играть в карты, однако еженедельное чтение этих правил вслух может свидетельствовать об их слабом исполнении[7]. Тем не менее предположение о проникновении игральных карт в Россию с открытием Северного морского пути остается лишь предположением, поскольку на этот счет нет других определенных указаний; «Словарь московитов»[8] остается единственным документом, в котором упоминаются карты в XVI веке.

В этой связи интересен перечень мирских «неисправлений», составленный рязанским епископом Касьяном для обсуждения на Стоглавом соборе (1551 год). В шестом пункте этого списка в совершении греха обвинялись те, кто «шахматы, тавлееми и ликами играют». А.К. Леонтьев в «Очерках русской культуры» пишет о том, что «ликами» в Московской Руси называли карты[9]. В древнерусском языке «ликами» чаще всего именовались иконы; фигурные карты, как и иконы, изображали людей. Но если основным правилом иконографии было воспроизведение прежде всего лица (лика) святого, то карточный рисунок передавал изображение человека полностью, со всеми деталями и подробностями фигуры и одежды. Скорее всего, речь здесь идет не о картах, а о древнем названии игры в кости[10]. Филолог-славист И.И. Срезневский также упоминал о ликах в значении игры в кости: «И еще дроузии лики играють, а всего того святые апостолы и святые отцы възбраняют нашому саноу»[11]. Этимология слова «лики», возможно, восходит к польскому lik – число, количество, поскольку игра в кости связана со счетом[12]. Конечно, не исключено, что появившиеся в Московском государстве карты назывались как-нибудь по-другому, однако достоверных сведений на этот счет не найдено.

Возможно, игральные карты были известны русским еще до появления англичан и голландцев на севере России.

Происхождение русской карточной терминологии

Совесткий языковед В.И. Чернышев выдвинул гипотезу о чешском происхождении русских карточных мастей и фигур. Сравнивая русскую карточную терминологию с болгарской, сербскохорватской, черногорской, польской и чешской, именно с последней он обнаружил наибольшее сходство[13]. В своей работе автор использовал русскую карточную терминологию конца XVIII века. В словаре английского путешественника Ричарда Джемса, побывавшего в 1618–1619 годах в Холмогорах и Архангельске, приводятся названия русских карточных мастей и фигур начала XVII века[14]. Эти сведения несколько корректируют выводы и предположения В.И. Чернышева, хотя в целом лишь подтверждают его лингвистические изыскания.

Чехи раньше других славянских народов познакомились с игральными картами в их первоначальных типах – итальянском, французском и немецком. В середине XVI века изготовление карт в Чехии уже являлось отраслью промышленности. Русские названия карт и мастей покрываются почти всеми терминами частью «немецких», частью «французских» карт Чехии.

В названиях мастей преобладают немецко-чешские термины: cervene – «червона», bubny – «бубна», zaludy – «жлуди», возможно также zelene – «вина» (оба слова обозначают виноград); есть и французско-чешские: krize – «крести», lopaty – «лопаты».

В названиях фигур, наоборот, преобладают французско-чешские термины: chlapek – «холоп», kralka – «королька», вторая фигура одинакова в обоих типах, и только термин tous – «туз» заимствован из «немецких» карт.

Вероятно, потому, что карты в самой Чехии не были строго разграничены на французский и немецкий типы, в русском языке не осталось таких французских и немецких наименований, как srdce (черви), kostky (бубны), eso (туз), svrsek (рыцарь), spodek (валет).

Польская карточная терминология, при всей своей близости к русской, не может объяснить такие русские названия, как «бубна», «крести», «лопаты» и «холоп». Только один польский термин wino одинаково повторяется во всех трех языках: «вiно» (белорус.), «вино» (укр.) и «вина» (рус.). Однако возможно, что название этой масти произошло от чешского zelene, которое, как и wino, изображало зеленые листья или плоды винограда. Польское влияние существенно лишь в карточных терминах Малой и Белой Руси: dzwonky – «дзвинка» и «звонки», wyznik и niznik – «вышник» и «нижник».

В целом же русский, белорусский и украинский языки имеют общую чешскую основу карточной терминологии, при этом специфические белорусские и украинские термины не отразились в русском языке. Таким образом, возможно, что Великая, Белая и Малая Русь получили игральные карты из одного источника – Чехии – предположительно в конце XVI века. При этом на Московской Руси карты появились без участия белорусов и украинцев, на которых отразилось польское культурное влияние[15].

По мнению В.И. Чернышева, игральные карты привезли в Россию через ее южные и юго-западные границы греческие и молдавские купцы. Сначала они ввозили этот товар легально, а когда его стали запрещать, то контрабандным путем. Для подкрепления своей гипотезы автор указывал на дружественные связи молдавских правителей с Москвой и движение чешского языка и культуры на восток в ХV – ХVI веках[16].

Эти исторические аргументы имеют слишком общий и произвольный характер, к тому же ввоз карт в Московское государство практически на протяжении всего XVII века был легальной отраслью торговли. До настоящего времени нет прямых и точных исторических фактов, указывающих на проникновение игральных карт в Россию из Чехии, следовательно, несмотря на лингвистическое сходство русской карточной терминологии с чешской, нельзя с полной уверенностью говорить о чешском происхождении русских игральных карт. Исследование в этой области затруднено еще и тем, что до нашего времени не дошли изображения игральных карт, принципы и названия карточных игр конца XVI – начала XVII века, которые можно было бы сравнить с европейскими.

Таким образом, вопрос о путях и времени проникновения игральных карт в Россию остается открытым. На основании имеющихся данных можно лишь утверждать, что игральные карты были заимствованы Россией из Европы и в последней четверти XVI века уже были известны в Московском государстве.

Глава вторая

Карточная торговля и производство игральных карт в России

В XVII веке игральные карты были предметом импорта из Западной Европы и попадали в Россию главным образом по Северному морскому пути. Карты, как и другие ранее не упоминавшиеся в источниках вещи, были известны прежде всего в городах, вовлеченных в транзитную торговлю товарами иностранного производства. Из Архангельска небольшие оптовые партии этого товара переправлялись в города бассейна Северной Двины, центральных районов страны, Урала и Сибири. Одним из главных мест распродажи иностранных товаров, идущих из «города», был Устюг Великий. В 1633–1636, 1650–1656 и 1675–1680 годах из Архангельска в Устюг в общей сложности было доставлено около 2225 дюжин (26 700 колод) игральных карт, которые затем отправлялись в Москву, Вятку, Благовещенск, Соль Вычегодскую и Камскую, Пермь, Казань. Наиболее крупные партии закупались для отправки в сибирские города[17]. Наряду с серьезными «отъезжими» торговцами, карты приобретались мелкими скупщиками. В 1626–1627 годах среди городового товара, доставленного в Устюжну Железопольскую, были и карты, оцененные в 50 копеек[18]. В 1642 году торговый человек Лальского посада привез из Устюга разнообразного товара на 38 рублей («аглинское» сукно, фимиам, очки, шелк и так далее), в том числе и игральные карты[19]. Этот товар присутствовал и среди предметов русско-шведской торговли (прежде всего с городами шведской Прибалтики). В 1610–1611 годах 25 дюжин игральных карт были привезены в Новгород[20]. В 1660-х годах они зафиксированы на рынке Тихвинского посада[21].

В таможенной книге города Томска 1624–1627 годов имеются две записи о привозе в город торговыми людьми игральных карт в количестве 7,5 дюжины, а также других принадлежностей для игр («двои тавлеи говяжих» и «10 кости игровые»)[22]; 7,5 дюжины карт оценивалась в 3 рубля 25 алтын, в то время как тавлеи – в 6 алтын 4 денги, кости – в 10 алтын. Приведем для сравнения цены на другие товары в тех же партиях: аршин сермяжного сукна – 4 алтына, полпуда свеч и воска – 4 рубля, 117 ложек «корельчатых красных» – 3 рубля 17 алтын, «однорядка аглинская ношена» – 3 рубля. По данным именных книг 1626 года, жалованье томским служилым людям составляло от 12 до 14 рублей у детей боярских, 7–8 рублей – у подьячих и 4 рубля с четью – у рядовых пеших казаков[23]. Как видим, таможенная оценка игральных карт в Сибири была довольно высока (дюжина – 50 копеек), чтобы сделать их предметом индивидуального обихода.

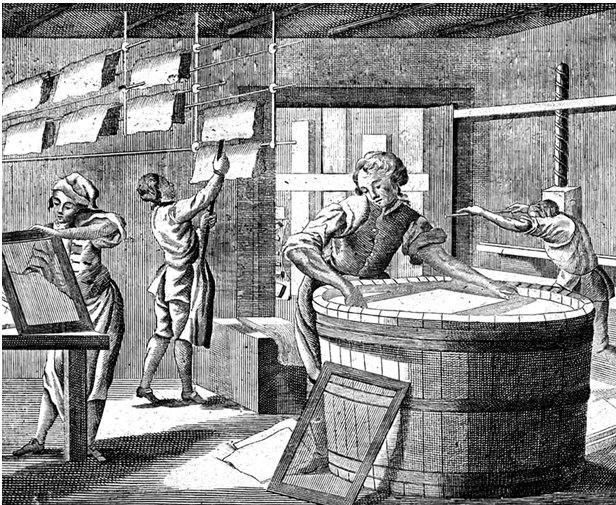

Наличие в ассортименте европейского импорта игральных карт указывает на знакомство русского городского населения с этим элементом западной светской культуры. Несмотря на обширную географию распространения игральных карт в Московском государстве, очевиден факт привоза их в небольшом количестве в масштабах страны и незначительный характер торговых операций с данным товаром на внутреннем рынке. Небольшой спрос на игральные карты объясняет и отсутствие в XVII веке каких-либо свидетельств о существовании ремесленной специальности, связанной с их производством. Отсутствие карточного производства можно объяснить и дефицитом бумаги (отечественная бумага была низкого качества, и допетровская Русь пользовалась почти исключительно привозной бумагой).

А. Колпашников. Изготовление бумаги. 1784

В начале XVIII века спрос на игральные карты заметно повысился. Только с 1716 по 1723 год через Архангельск и Петербург было ввезено в Россию 2873 дюжины (34 476 колод)[24]. В условиях европеизации быта, коснувшейся в основном привилегированных сословий, карты находили все больше потребителей. Возникла необходимость в заведении отечественного карточного производства.

Одним из первых производителей русских игральных карт мог стать известный экономист и публицист петровского времени И.Т. Посошков. В 1704 году он хлопотал о получении откупа на их производство и продажу за плату 2000 рублей в год. От Оружейной палаты Посошков и два купца-компанейщика получили 200 рублей «подъемных», однако по неизвестным причинам открытие этой мануфактуры не состоялось[25].

Первая карточная мануфактура в России начала действовать с 1722 года. В 1718 году это убыточное казенное предприятие по производству бумаги было передано «безденежно» и в вечное владение купцу Василию Матвеевичу Короткому, специально обучавшемуся писчебумажному делу за границей. На его восстановление им была получена ссуда в 3000 рублей, общие же затраты составили 12 000 рублей. Годовая продукция мануфактуры, по расчетам владельца, составляла 4000 стоп бумаги, 1200 аршин шпалер и 340 дюжин карт. Эта бумажно-карточная мануфактура оказалась жизнеспособной и развивалась и в послепетровское время – если на момент открытия в производстве было задействовано 18 человек (два мастера и 16 учеников), то по переписи рабочих в 1738–1740 годах их числилось уже 95. Это довольно значительное количество, в два-три раза превышавшее число рабочих на бумажных, парусных, пуговично-булавочных мануфактурах того времени. При этом среди рабочих были и иностранные специалисты – девять поляков и два шведа. В 1730-х годах мануфактура несколько раз страдала от разрыва плотины. После смерти Короткого в 1744 году его сыновья просили о пособии от казны для восстановления полуразрушенной мануфактуры, однако Мануфактур-коллегия исключила ее из числа подведомственных ей предприятий за неудовлетворительным состоянием. Находилась эта мануфактура на р. Яузе, под селом Богородским в вотчине Чудова монастыря[26].

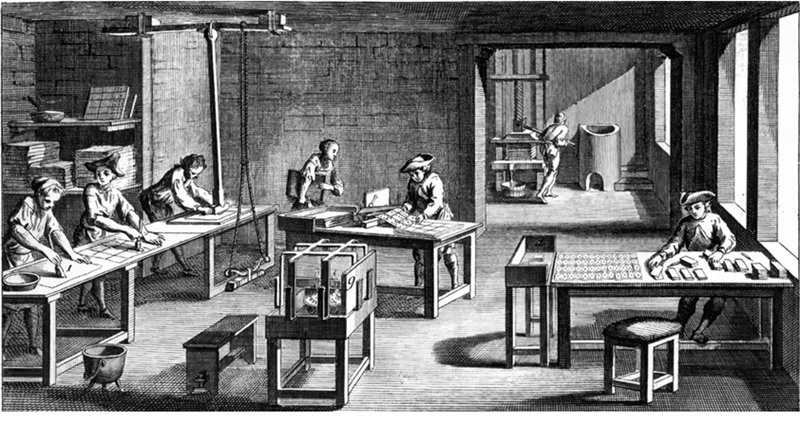

В 1724 году голландец Николай Фандерстам также получил разрешение на заведение карточной мануфактуры с условием «довольствовать картами всю Россию и без вывозу из других государств». Этот небогатый купец-предприниматель начинал свою карьеру в России поручиком, но после 1709 года вышел в отставку и занялся мелкооптовой импортной торговлей. Карточная мануфактура Фандерстама находилась в Москве, в Белом городе, в приходе церкви архидьякона Евпла. В год ее открытия было выработано 200 дюжин карт, в 1725 году вдвое больше – 433 дюжины, в 1726 году было поставлено 519 дюжин, причем уже двух сортов – «первого и второго нумеров». Процесс изготовления игральных карт начинался с подклейки бумаги, которая производилась на деревянных досках. Подклеенные листы поступали под пресс, а затем сушились на особом стане. Готовая бумага разрезалась от руки, затем нарезанные куски механически обрезались на стане ножницами.

Следующим этапом было печатание. Фигуры печатались на резных медных или деревянных досках, «пестрые карты (вероятно, фоски – карты от 2 до 10) – на других досках, и, наконец, на третьих – сорочки (обратные стороны карт). Отпечатанные карты «малевались», то есть раскрашивались особыми щетками. Заключительный этап состоял в разглаживании карт «гладилом». В 1747 году карточная мануфактура Фандерстама была продана его вдовой иноземке Анне Линде за 200 рублей. В такую же небольшую сумму продавались и непромышленные площади – двор в Земляном городе (1000 квадратных метров), погреба, лавка в Китай-городе. Со сменой владельца мануфактура изготовляла 1210 дюжин карт в год, в 1753 году – 1900 дюжин, всего на 1950 рублей[27].

В конце 1730-х – начале 50-х годов, кроме мануфактур Короткого и Фандерстама – Линде, в Москве, в ведомстве Мануфактур-коллегии, находилось еще четыре: бумажно-карточная Василия Евреинова, карточные Федора Ширмова, Петра Цивилина и Василия Кареинова. По двум последним сохранились более подробные сведения. Мануфактура П. Цивилина, с капиталом «в обращении» 1200 рублей, в 1742 году изготовляла 800 дюжин, в 1753 году – 1320 дюжин игральных карт. Мануфактура В. Кареинова, с капиталом до 1000 рублей, в 1745 году производила 650 дюжин, в 1753 году – 1400 дюжин. Эти мануфактуристы нанимали рабочую силу и не имели купленных и приписных крестьян, что свидетельствовало о недостаточности средств и незначительных размерах производства[28]. В конце 1760-х годов в Москве в ведении Мануфактур-коллегии значилось всего пять карточных мануфактур[29].

Производство игральных карт в 1760 году из «Энциклопедии искусств и ремесел» Дюамеля де Монсо

Необходимо отметить, что эти мануфактуры на деле являлись расширенными ремесленными мастерскими, не исключаемыми Мануфактур-коллегией по фискальным соображениям. В докладной записке 1765 года вице-президент этой коллегии писал, что мануфактурами следует называть только те производства, для которых необходимы «соединенные многих людей руки и сложные машины». Многие же из существовавших мануфактур, в том числе и карточные, он относил к сфере цехового ремесла, поскольку «могут произвожены быть без больших капиталов и немногими людьми» и советовал оказывать им покровительство «за недостатком таких рукоделиев»[30].

В дошедших до нашего времени таможенных книгах таких центров торговли, как Москва, Новгород, Макарьевская ярмарка, Важская Благовещенская ярмарка, Курск, Брянск и Волхов, за 1714–1737 годы[31] встречается только одно упоминание об игральных картах – в 1720 году (то есть до открытия первой мануфактуры), 35 дюжин имелось среди товаров московского привоза на Макарьевскую ярмарку[32]. В 1740 году, по данным московской таможенной книги, иногородние купцы уже закупали в Москве игральные карты для продажи на местных рынках. Отмечен даже экспорт игральных карт «московской работы», правда, с определением «плохие», в составе партии товаров, предназначавшейся для населения польской Белоруссии[33].