Полная версия

Полная версияВыразительное чтение в вузе и школе

Известно, что люди почти никогда не излагают слово в слово содержание прочитанного. При чтении текста мозг формирует «свою трактовку содержания того, что читается, происходит перекодирование текста на язык собственных мыслей читателя. Именно этим осмысленное восприятие текста отличается от механической зубрежки.

В качестве примера проследим ход работы по подготовке к рассказыванию сказки Г. Х. Андерсена «Мотылек». Для того чтобы найти правильный ключик к исполнению, рассказчику необходимо решить, кто ведет повествование. Иногда у Андерсена – это шутник, иногда – старый мастеровой, иногда – лукавый мудрец. В данном произведении перед нами мудрец, знающий наперед, что у легкомысленного мотылька ничего не получится, так как поиски подруги жизни – дело серьезное. «Мотылек вздумал жениться. Конечно, ему захотелось взять за себя хорошенький цветочек…» Далее рассказчику предстоит поведать, как мотылек выбирал себе невесту и чем все это закончилось. Но главное – не сюжет, а отношение рассказчика к выбору героя. Чрезмерная осторожность, доходящая до трусости, эгоистическое стремление не прогадать привели его к неудаче. Мотылек сам себя наказал и остался холостяком.

В процессе освоения текста рассказчику предстоит отыскать опорные, ключевые слова, которые помогут ему запомнить сюжет сказки. Ими могут быть названия цветов, с которыми познакомился мотылек сначала весной, когда он был молод, потом – осенью, под старость. После освоения содержания сказки рассказчику можно приступать к ее исполнению, стремясь при этом реализовать как можно точнее намеченную им исполнительскую задачу.

Овладевать навыками художественного рассказывания будущие учителя должны главным образом на занятиях по выразительному чтению. Используя этот вид работы в качестве приема подготовки текста к чтению прозы, мы предлагаем им рассказать содержание того или иного произведения близко к тексту, стремясь заинтересовать слушателей, вызвать у них эмоциональное отношение к рассказываемому. На занятиях по методике преподавания литературы мы даем студентам задание разработать фрагмент урока, включающего в себя рассказывание учителя.

В старших классах учитель использует чаще всего элементы художественного рассказывания, которые должны органично входить в его лекцию о писателе. В. В. Голубков советовал: «Если по ходу лекции надо познакомить учеников с содержанием неизвестных им произведений, это надо сделать в форме художественного рассказывания» [37б, с. 238]. Так, например, знакомя школьников с биографией и творческим путем И. С. Тургенева, учитель может использовать в своем рассказе отрывки из «Стихотворения в прозе» писателя, из романов «Рудин» или «Накануне». Характеризуя раннее реалистическое творчество М. Горького, он не может не обратиться хотя бы к краткому изложению содержания таких его рассказов, как «Челкаш», «Коновалов» и т. д. Следует отметить, что сама лекция в целом должна быть по возможности дана в форме художественного рассказывания. Ее художественность складывается из построения материала по законам художественной логики, обобщений образного характера, живого эмоционального отношения учителя к тому, о чем он говорит, из желания и умения воздействовать словом.

Есть учителя, которые лекцию, например, о Л. Толстом прочитают совсем не так, как лекцию о Чехове или Маяковском. Они обладают даром излагать материал в стиле, соответствующем мировосприятию писателя, тому главному, что присуще его личности и творчеству, выражая при этом свое отношение к нему. Так, например, одну из лекций о Блоке учительница начала с признания о том, что понять Блока и его произведения ей во многом помог рассказ В. Вишневского о поэте, рассказанный им в свою очередь И. Андроникову.

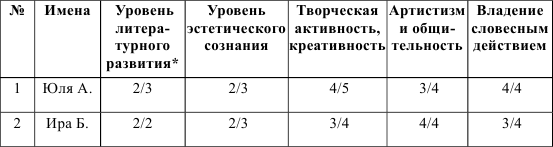

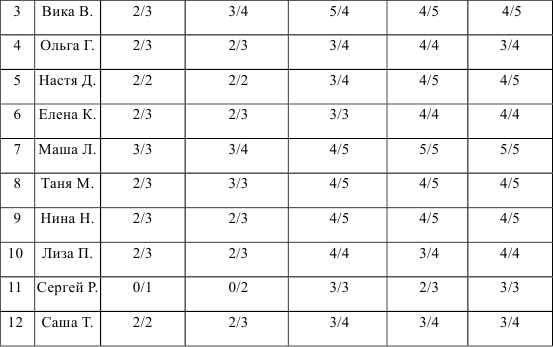

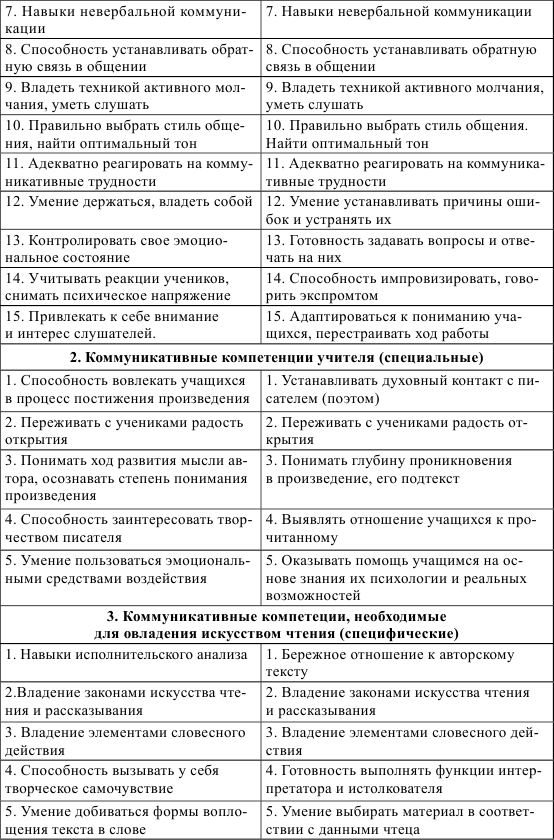

Третьим показателем сформированности профессионально-коммуникативных компетенций стало проявление в речи и чтении студентов таких функций субъектов общения, как: 1) коммуникативная, обеспечивающая взаимосвязь, взаимодействие со слушателями (владение навыками словесного действия); 2) когнитивная, включающая в себя знания, мнения и представления субъекта и несущая его интеллектуальное отношение к тому, что сообщается (уровень восприятия и литературного развития); 3) коннатативная, оценочно-экспрессивная, несущая в себе эмоциональное отношение к тому, что сообщается (уровень эстетического сознания); 4) креативная (творческая активность); 5) эмотивная, отражающая сопереживание субъекта в виде чувств, эмоций, аффектов, настроений (артистизм и общительность). При этом мы разделили компетенции на три группы: общепедагогические, связанные с саморегуляцией и установлением взаимоотношений; специальные, характерные для деятельности учителя-словесника, и специфические, необходимые для овладения искусством чтения. Именно эти три группы компетенций, сформированных в экспериментальной группе, сравнивались с результатами обучения в контрольной группе.

Таблица 11

Показатели повышения уровня развития студента как субъекта общения (до обучения – в числителе, после обучения – в знаменателе)

*Три уровня по классификации Н. Д. Молдавской (1, 2, 3 – наивысший) и четыре уровня эстетического сознания по классификации Л. П. Печко: 1) неосознанная оценка, 2) нормативно-осознанная, 3) глубоко осознанная, 4) творческая, созидающая новые ценности. Остальные показатели оценивались по шестибалльной системе.

Таблица 12

Профессионально-коммуникативные компетенции студентов, сформированность которых проверялась в ходе эксперимента

Качество сформированности коммуникативных компетенций оценивалось в процессе обсуждения каждого проведенного урока по шкале: 1) «почти не владеет»; 2) «владеет очень слабо»; 3) «владеет почти хорошо»; 4) «владеет хорошо»; 5) «владеет очень хорошо». Результаты оценок экспериментальной группы оказались значительно выше после обучения, чем до обучения, и их можно представить в таблице (по трем группам умений).

Таблица 13

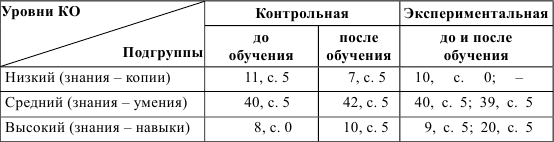

Целью статистической интерпретации результатов была оценка качества обучения (КО). При оценке качества знаний, умений и навыков мы исходили из определения, предложенного И. М. Ващенко и В. А. Трайневым: «Умения – это что умеет делать студент при воплощении теоретических положений в практическую деятельность, а навыки – как умеет делать» [26, с. 294]. Авторы разработали следующие уровни усвоения знаний: 1) уровень «знакомства»; 2) уровень «репродукций» (знания – копии); 3) уровень «знания – умения»; 4) уровень «знания – навыки», или «трансформации» [26, с. 35–36]. С помощью последнего уровня, по их мнению, можно определить уровень сформированности системы качества обучения, т. е. компетентности «как общего оценочного термина, обозначающего способность к деятельности "со знанием дела"» [26, с. 259].

В перечне критериев общепедагогических коммуникативных компетенций у нас было 12 показателей, поэтому каждый студент мог получить до 60 баллов (по шестибалльной шкале).

После обработки данных выделилось три уровня сформированности компетентности: низкий, средний, высокий. К низкому уровню были отнесены студенты, набравшие количество баллов в интервале М – 4 Σ, к среднему – М ± 2 Σ, к высокому – М + 4 Σ.

Таблица 14

Показатели сформированности общепедагогических коммуникативных компетенций (по сравнению с контрольной подгруппой)

Следовательно, обучение студентов на занятиях практикума и факультатива исполнительским и режиссерско-педагогическим компетенциям в экспериментальной подгруппе почти в 2 раза превысило уровень сформированности у них общепедагогической коммуникативной компетентности по сравнению со студентами контрольной подгруппы. Доказательством стали уроки, проведенные испытуемыми на уроках литературы.

Основными показателями сформированности профессионально-коммуникативной компетентности стали общепедагогические компетенции, составной частью которых являются исполнительские и режиссерско-педагогические компетенции. Применение этих компетенций проверялось во время педагогической практики. Сопоставление с контрольной подгруппой показало, что уровень профессионально-коммуникативной компетентности в экспериментальной подгруппе оказался почти в 2 раза выше, чем в контрольной. Об этом свидетельствует и снижение количества ошибок и психологических барьеров в общении с классом, над преодолением которых студентам еще предстоит много работать в их будущей педагогической деятельности.

Заключение

«Практикум по выразительному чтению» как вузовская дисциплина по степени важности в педагогическом вузе должен занять более значительное место, стать в один ряд с лингвистическими и литературоведческими дисциплинами. Сам процесс обучения искусству чтения является одной из форм филологического образования студентов, их нравственно-эстетического и художественного развития. Тесная связь эстетического воспитания и профессионального обучения является одним из условий эффективной подготовки будущих учителей к педагогической деятельности. Но без специальной подготовки у студентов не появится творческая потребность воздействовать художественным словом на своих учеников, не разовьется умение творчески увлекаться литературным произведением, глубоко и всесторонне разрабатывать логическую и эмоционально-образную выразительность в чтении, в результате чего текст становится для них своим собственным.

Чтобы обучение выразительному чтению в педагогическом вузе приобрело профессиональный характер, необходимо установить творческую взаимосвязь педагогической и театральной методики при обучении студентов искусству живого устного слова. Методика обучения чтецкому искусству предполагает овладение основными элементами словесного действия. Они являются основой исполнительских и режиссерско-педагогических компетенций студентов как составной части их профессионально-коммуникативной компетентности, главный показатель которой – мастерство педагогического общения со школьниками на материале избранного ими для преподавания предмета.

Исполнительская и режиссерско-педагогическая деятельность будущих педагогов на занятиях по художественному (выразительному) чтению в наибольшей степени, чем все другие дисциплины, формирует их психолого-педагогическую и профессионально-коммуникативную компетентность, продуктивно-творческое мышление, эмоциональную зрелость и опыт, адекватность поведения во время общения с учащимися в школе, повышает общий уровень теоретической и методической подготовки будущих учителей.

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что коммуникативно-компетентностный подход к овладению студентами искусством художественного чтения повышает качество их обучения, помогает развить способность применять сформированные компетенции на практике, повышает уровень коммуникативной культуры, от которой зависит совершенствование педагогического мастерства будущих учителей. Данный подход позволяет определить, что наибольших успехов в обучении искусству чтения достигают студенты с экстравертной сознательной установкой и преобладанием в деятельности таких рациональных функций, как мышление и чувство.

Изучив последние научно-методические достижения в области обучения студентов искусству художественного чтения, мы пришли к выводу о том, что основные направления исследования данной проблемы надо искать в положениях театральной педагогики и ее недавно зародившейся школы «полихудожественного образования» средствами различных видов искусств и претендующей на стержнеобразующую роль в гуманитарном образовании. Необходимо готовить не только пользователей Интернета, но и пользователей искусства, которое сопровождает человека всю его жизнь. Логическая сфера познания теснейшим образом связана с эмоционально-образной сферой, художественной, и непонимание роли последней пагубно сказывается на формировании личности студентов и школьников.

Проверка уровня сформированности профессионально-коммуникативной компетентности проводилась по следующим показателям: 1) владение навыками словесного действия; 2) преодоление коммуникативных ошибок и психологических барьеров в общении; 3) проявление в речи и чтении таких функций субъектов общения, как: а) коммуникативная, обеспечивающая взаимодействие со слушателями; б) когнитивная, включающая в себя знания, мнения, представления субъекта и несущая его интеллектуальное отношение к тому, что сообщается (уровень восприятия и литературного развития); в) конно-тативная, оценочно-экспрессивная, несущая в себе эмоциональное отношение к тому, что сообщается (уровень эстетического сознания); г) эмотивная, отражающая сопереживание субъекта в виде чувства-отношения (артистизм и общительность); д) креативная, обозначающая его творческую активность.

Практическое применение профессионально-коммуникативных компетенций проверялось во время педагогической практики. Сопоставление с контрольной группой показало, что уровень профессионально-коммуникативной компетентности в экспериментальной группе оказался почти в 2 раза выше, чем в контрольной. Об этом свидетельствует и снижение количества ошибок в общении с классом, над преодолением которых студентам еще предстоит много работать в их будущей педагогической деятельности.

В перспективе необходимо и дальше расширять и углублять взаимосвязь методической науки с театральной педагогикой, оказывающей благотворное влияние на литературное образование и эстетическое воспитание студентов и школьников; продолжить исследования в области устной филологии, начатые С. Бернштейном, П. Брангом, Н. Говоровым и др.; активнее использовать аудио- и видеозаписи с чтением литературных произведений мастерами художественного чтения с целью их обсуждения на занятиях.

Литература

1. Азадовский М. Литература и фольклор. – М., 1938.

2. Аксаков С. История моего знакомства с Гоголем. Собр. соч. Т. 3. – М., 1956.

3. Аксенов В. Н. Художественное слово. – М., 1962.

4. Анкудович Л. М. Работа чтеца над словом. – М., 1983.

5. Анкудович Л. М., Итина О. М. Логическое чтение. – М., 1963.

6. Апресян Г. З. Ораторское искусство. – М., 1972.

7. Арго А. М. Звучит слово: Очерки и воспоминания. – М., 1962.

8. Артоболевский Г. В. Художественное чтение. – М., 1978.

9. Баженов М. Н., Черкашина Р. А. Выразительное чтение. Харьков, 1960.

10. Бахтин М. М. а) Эстетика словесного творчества. – М., 1986; б) К методологии литературоведения: Контекст. 1974 / Под ред. А. С. Мясникова. – М., 1975.

11. Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 4. – М., 1954.

12. Беляева Л. И. К вопросу о типологии читателей. Проблемы социологии и психологии чтения / Под ред. Э. Г. Храстецкого. – М., 1975.

13. Бендер Н. А. а) Художественное чтение. – М., 1975; б) Принципы системы Станиславского в творчестве чтеца. – М., 1954. – Вып. 1.

14. Бернштейн С. И. В чем сущность художественного чтения // Говорит СССР. – 1935. – № 24.

15. Биркенбил В. Ф. Язык интонаций, мимики, жестов. – СПб., 1997.

16. Блинов И. А. Выразительное чтение учителя-словесника. – М., 1963.

17. Блок А. А. Собр. соч. в 8 т. Т. 4. – М.; Л., 1963. – 196 с.

18. Блок А. Записные книжки. Кн. 15. – М., 1965.

19. Богин Г. И. Типология понимания текста. – Калинин, 1986.

20. Бранг П. Звучащее слово: Заметки по теории и истории декламационного искусства / Пер. с нем. – М., 2010.

21. Бродецкий А. Я. Внеречевое общение в жизни и искусстве. – М., 2000.

22. Брызгунова Е. И. Практическая фонетика и интонация русского языка. – М., 1963.

23. Бугаева С. С. Методика подготовки к выразительному чтению литературного произведения на практикуме в пединституте: Автореф. дис. … канд. пед. наук. – М., 1979.

24. Булатова О. С. Педагогический артистизм. – М., 2001.

25. Буравцова А. Д. Художественное рассказывание в преподавании литературы // Литература в школе. – 1940. – № 4.

26. Ващенко И. М., Трайнев В. А. Стратегия повышения педагогического образования в вузе. – М., 2005.

27. Вересаев В. Пушкин в жизни. – М.; Л., 1932.

28. Верховский Н. Ю. Книга о чтецах. – М., 1950.

29. Виноградов Н. А. Выразительное чтение в школе // Народное образование. – 1907. – Вып. 3.

30. Волкова Е. В. Произведение искусства в сфере художественной культуры. – М., 1979.

31. Волконский С. М. Выразительное слово. – СПб., 1913.

32. Выразительность как проблема эстетики / Сост. М. В. Логинова. – Саранск, 2000.

33. Германова М. Г. Книга для чтецов. – М., 1964.

34. Говоров Н. С. Театр рассказа. – СПб., 2008.

35. Гоголь Н. В. Собр. соч. в 14 т. T. 8. – М., 1952.

36. Головенко О. М. Система Станиславского в процессе формирования педагогической техники будущего учителя: Автореф. дис. … канд. пед. наук. – М., 1991.

37. Голубков В. В. а) «Кавказский пленник» в начальных классах / Под ред. В. В. Голубкова и С. М. Петрова. – М., 1965; б) Методика преподавания литературы. – 7-е изд. – М., 1962.

38. Гончаров И. Ф. Эстетическое формирование школьников средствами искусства и действительности. – М., 1986.

39. Горбушина Л. А., Николаичева А. П. Выразительное чтение. – М., 1978.

40. Гройсман А. Л., Чалкова Е. Г. О системе психорегулирующих воздействий в театральной педагогике. Психология воздействия / Под ред. А. А. Бодалева и Г. А. Ковалева. – М., 1989.

41. Гунько В. А. Практикум по выразительному чтению. – Брянск, 1980.

42. Гуренко Е. Г. Исполнительское искусство: методологические проблемы. – Новосибирск, 1985.

43. Дементьев В. Грани стиха. – М., 1988.

44. Ершов П. М. Технология актерского искусства. – М., 1959.

45. Жинкин Н. И. а) Механизмы речи. – М., 1958; б) Психологические основы развития речи. В защиту живого слова / Сост. В. Я. Коровина. – М., 1966.

46. Журавлев Д. Н. а) Жизнь. Искусство. Встречи. – М., 1985; б) Об искусстве чтеца. Искусство звучащего слова / Сост. О. М. Итина. – М., 1965. – Вып. 1.

47. Закушняк А. Я. Вечера рассказа. – М., 1984.

48. Записки Института живого слова. В 2 т. Т. 1. – Пг., 1919.

49. Запорожец Т. И. Логика сценической речи. – М., 1974.

50. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. – М., 1978.

51. Зимницкий В. Г. Обучение выразительному чтению в низших и средних учебных заведениях. – М., 1901.

52. Иванова-Лукьянова Г. Н. Культура устной речи. – М., 1998.

53. Ильев В. А. Когда урок волнует (театральная технология в педагогическом творчестве). – Пермь, 2008.

54. Ильин Н. Искусство чтения // Московская правда. 1994. От 04.08.

55. Ионин Г. Н. Проблема интерпретации художественного текста в учебной и профессиональной деятельности. Интерпретация художественного текста в вузе и школе. – СПб., 1993.

56. Интеграция – основа продуктивных моделей современного гуманитарно-художественного образования / Под ред. Л. Г. Савенковой. – М., 2010.

57. Кан-Калик В. А., Хазан В. И. Психолого-педагогические основы преподавания литературы в школе. – М., 1988.

58. Кареев Л. И. Искусство звучащего слова в античные времена: Автореф. дис. … канд. искусствовед. наук. – М., 1984.

59. Качалов В. И. Из воспоминаний. – М., 1945.

60. Кнебель М. О. а) Поэзия педагогики. – М., 1984; б) Кнебель М. О., Лурия А. Р. Пути и средства кодирования смысла // Вопросы психологии. – 1971. – № 4.

61. Кожинов В. О Рубцове // Н. Рубцов. Стихи. – М., 1986.

62. Колосов Р. В. Театр одного актера в России последней четверти ХХI в.: Автореф. дис. … канд. искусствовед. наук. – М., 2004.

63. Коровяков Д. Д. Искусство выразительного чтения. – СПб., 2011.

64. Кравцов А. Н. Искусство живого слова: история, закономерности, школа. – М., 2003.

65. Кристи Г. В. Воспитание актера школы Станиславского. – М., 1968.

66. Крупник Е. П. Психологическое воздействие искусства. – М., 1999.

67. Кузовлев В. П. Профессиональная подготовка студентов в пединституте: Автореф. дис. … докт. пед. наук. – М., 1999.

68. Куницын А. Работа актера-рассказчика над текстом. – М., 1957.

69. Лакеев В. А. Методические аспекты использования наследия К. С. Станиславского в преподавании литературы: Автореф. дис. … канд. пед. наук. – Л., 1981.

70. Легувэ Э. Чтение как искусство / Пер. с фр. – М., 1884.

71. Леонтьев А. А. Психология речевого общения. – М., 1999.

72. Линклейтер К. Освобождение голоса / Пер. с англ. – М., 1993.

73. Литературное и художественное образование школьников: Материалы конференции / Под ред. Н. М. Свириной. – СПб., 2002.

74. Лотман Ю. М. Об искусстве. Статьи. Заметки. Выступления / Сост. Р. Г. Гр и – горьев и М. Ю. Лотман. – СПб., 1990.

75. Любимцев П. Е. Очерки по истории чтецкого искусства. – М., 2008.

76. Макаренко А. С. Соч. в 7 т. Т. 5. – М., 1958.

77. Мастера художественного слова: Сборник. – М., 1983. – Вып. 1; 1988. – Вып. 2.

78. Методические указания для занятий по выразительному чтению / Под ред. О. Ю. Богдановой. – М., 1979.

79. Молдавская Н. Д. Литературное развитие школьников в процессе обучения. – М., 1976.

80. Найденов Б. С., Завадская Т. Ф., Соловьева Н. М., Шевелев Н. Н. Выразительное чтение. – М., 1972.

81. Найденов Б. С., Коренюк Л.Ю., Майман Р. Р., Соловьева Н. М., Завадская Т. Ф. Методика выразительного чтения. – М., 1977.

82. Неменский Б. М. Искусство как инструмент познания организации жизни // Наука – образованию. – 2012. – № 2.

83. Образное слово Блока. Сборник. – М., 1980.

84. Никифорова О. И. Восприятие художественной литературы школьниками. – М., 1959.

85. Овчинникова А. П. Жанровое многообразие в исполнительском искусстве художественного чтения: Автореф. дис. … канд. искусствовед. наук. – Тбилиси, 1988.

86. Осокин В. В. Логическое ударение. – Томск, 1968.

87. Острогорский В. П. Выразительное чтение. – М., 1916.

88. Очерки истории языка русской поэзии ХХ в. / Под ред. В. Григорьева. – М., 1990.

89. Панаев И. Литературные воспоминания. – Л., 1928.

90. Петрова А. Н. Сценическая речь. – М., 1981.

91. Петрова Э. А. Мышление и воображение в словесном действии чтеца-рассказчика: Автореф. дис. … канд. искусствовед. наук. – Л., 1980.

92. Пищальникова В. А. Проблема смысла художественного текста. – Новосибирск, 1992.

93. Познанский А. Д. Советы чтецу-любителю. – М., 1982.

94. Пришвин М. М. Сказка о правде. – М., 1973.

95. Ригельман Н. А. Вечера для чтения // Москвитянин. – 1843. – № 5.

96. Рыбникова М. А. а) Избранные труды / Под ред. Д. Д. Благого и др. – М., 1958; б) Очерки по литературному чтению. – М., 1985.

97. Савкова З. С. Как сделать голос сценическим. – М., 1975.

98. Савова М. Р. Выразительность речи учителя литературы: Автореф. дис. … канд. пед. наук. – М., 1994.

99. Савостьянов А. И. Проблемы сценической заразительности: Автореф. дис. … канд. искусствовед. наук. – М., 1987.

100. Савостьянов А. И. Личностно ориентированный подход к профессиональной подготовке актера: Дис. … докт. пед. наук. – М., 1997.

101. Светозарова Н. Д. Интонационная система русского языка. – Л., 1982.

102. Сентюрина Н. И. Живое слово ребенка в выразительном чтении и устной речи. – СПб., 1913.

103. Симонов К. Разговор с товарищами. – М., 1970.

104. Слонимский А. Л. Мастерство Пушкина. – М., 1963.