Полная версия:

Международная торговля

О возрастании влияния интеграционных процессов на мирохозяйственную систему, оформление ее целостности, повышение устойчивой динамики темпов экономического роста и сбалансированности пропорций свидетельствуют показатели роста объемов ВВП и экспорта. Так, если в 1985 г. на долю региональных интеграционных группировок приходилось 27,8 % ВВП, то в настоящее время она приближается к 75 %. Доля экспорта продукции и услуг этих группировок в мировом экспорте увеличилась соответственно с 43,3 до 75,4 %. Эффективность их выражается в более высоких (примерно в 1,5 раза) темпах роста ВВП по сравнению с государствами, не входящими в интеграционные объединения и союзы.

Межстрановые региональные интеграционные группировки более интенсивно по сравнению с неинтегрирующимися государствами используют такой важный фактор, как влияние роста взаимовыгодного товарообмена на увеличение производства и ВВП. Интеграционный фактор играет важную роль в повышении эффективности национального хозяйства.

В основу устойчивого экономического роста национального хозяйства могут быть положены ресурсоэкономный (ресурсосберегающий и природоохранный) или фондоемкий (фондосберегающий) методы хозяйствования, которые предполагают использование принципа социально-экономической деятельности – достижения максимальных результатов при развитии международной кооперации и специализации.

Анализ экономического развития стран постсоветского пространства свидетельствует о том, что чрезвычайно трудно выработать политику постоянно устойчивых темпов экономического роста и определить соответствующие механизмы и инструменты их реализации. Для большинства стран постсоветского пространства характерны разбалансированность экономики, отсутствие равновесия, которое проявляется в различных формах, искажение большей части цен, контроль за нереальным валютным курсом, проблемы в конвертируемости национальной валюты, наличие значительного внутреннего и внешнего долга, неразвитость рыночных институтов, приводящая к снижению эффекта монетарной и фискальной политики, разнообразные формы собственности при высокой доле государственного сектора экономики с низкой эффективностью хозяйства, сочетание административно-командных и экономических методов управления.

Основными проблемами роста эффективности национального хозяйства ряда стран постсоветского пространства на макроуровне являются низкий технический уровень основных производственных фондов, качество отечественной продукции и высокие цены на них, отсутствие достаточного конечного спроса на отечественную продукцию, крайне малый объем инвестиций в реальный сектор и слабый уровень развития отечественного инвестиционного комплекса, нерациональная денежно-кредитная, таможенная и бюджетно-налоговая политика, излишняя концентрация производства и недостаточное количество мелких инновационных, внедренческих фирм, неразвитость рыночных институтов, обеспечивающих, в частности, мобилизацию инвестиционных ресурсов и перелив капитала, низкий уровень менеджмента и маркетинга, не соответствующий современным рыночным условиям функционирования национальной экономики.

Проблема формирования высокоэффективной модели национального хозяйства и регулирования эффективности затрат на всех уровнях иерархии управления становится чрезвычайно актуальной в виду наличия разнообразных (прежде всего экономических) обстоятельств. Первостепенной задачей является формирование такого хозяйственного механизма, который нацелен на постоянные и высокие темпы экономического роста в условиях активного развития международной торговли и экономической интеграции.

Интенсивность развития экономической интеграции в различных международных интеграционных объединениях можно оценить по совокупности интегральных показателей. Наиболее распространенный показатель – доля в процентах от суммарного валового национального продукта, приходящаяся на внутрирегиональный товарооборот, темпы роста экспорта и импорта. При этом достаточно важна динамика такого показателя, позволяющего установить, усиливается интеграционная составляющая во взаимном экономическом сотрудничестве или нет. Как правило, доля внутрирегиональных связей в совокупном международном региональном валовом национальном продукте (ВНП) должна возрастать.

Следующим важнейшим показателем развития интеграции является доля внутрирегионального товарооборота в процентах к общему совокупному внешнеторговому объему стран-партнеров. Чем она выше, тем сильнее их взаимосвязи.

Характерным показателем может служить объем взаимных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) внутри интеграционной группировки по сравнению с ПИИ стран – ее участниц в другие страны мира. Представляет большой интерес опыт функционирования в этом направлении Европейского союза (ЕС). Инвестиционное регулирование в ЕС заключается в следующем: полная либерализация взаимных капиталовложений, формирование единого законодательства для компаний стран-участниц, определение наднациональных мер стимулирования взаимных инвестиций, разработка наднациональных правил слияния компаний, действующих в рамках единого правопорядка, разработка общих правил инвестиционного сотрудничества с третьими странами. Свободное движение капиталов на едином европейском рынке свидетельствует о высокой степени инвестиционной либерализации, что отражается на капиталопотоках в данном регионе.

Функционирование североамериканской зоны свободной торговли также способствует притоку капитала как из стран-партнеров, так и из третьих стран. Максимальный эффект в этом отношении отмечается в экономике Мексики. Членство в в Североамериканском соглашении о свободной торговле (НАФТА) этой страны показало, что развитие интеграции между развитыми и развивающимися странами стимулирует приток зарубежных инвестиций на рынок развивающих стран благодаря реформированию и либерализации национальной экономики.

Степень развития национального хозяйства зависит также от обеспеченности страны природными ресурсами, численности населения, его платежеспособного спроса, который определяется уровнем развития производительных сил. Если производительные силы стран развиты в равной степени, то их экономика более открыта при меньшем экономическом потенциале, под которым понимаются способность и возможность трудовых и материальных ресурсов обеспечивать максимальный уровень производства продукции и услуг производственного и непроизводственного назначения при условии эффективного использования всех ресурсов. Кроме того, степень открытости экономики зависит и от отраслевой структуры национального производства. Чем больше удельный вес базовых отраслей (металлургии, энергетики и т. п.), тем меньше относительная вовлеченность страны в международное разделение труда, т. е. степень открытости ее экономики. Напротив, наличие обрабатывающей промышленности (особенно таких ее отраслей, как машиностроение, электроника, химия и т. п.) предполагает более глубокую подетальную специализацию, благодаря чему происходит рост технологической взаимозависимости стран и соответственно становится более открытым характер их экономики. Таким образом, степень открытости национальной экономики тем выше, чем более развиты ее производительные силы, чем больше в ее структуре отраслей с углубленным технологическим разделением труда, чем меньше ее общий экономический потенциал и обеспеченность собственными природными ресурсами.

В качестве показателей, используемых для измерения степени открытости экономики, чаще всего применяются экспортная и импортная квоты.

Основные показатели участия страны в международном разделении труда и международной торговли могут быть общими и частными.

1.2.2. Показатели оценки международной торговли

К общим показателям относятся нижеследующие.

Объем и динамика экспорта. Под экспортом понимается вывоз за пределы таможенной границы товаров и услуг для реализации на внешнем рынке. Предметами экспорта считают товары, произведенные в стране, и товары, ввезенные в страну и переработанные в ней. Особой формой экспорта является реэкспорт, т. е. вывоз ранее ввезенных товаров, не подвергшихся переработке в данной стране.

Объем и динамика импорта. Импорт – ввоз товаров и услуг для их реализации на внутреннем рынке. В объем импорта включается и реимпорт, т. е. обратный вывоз из-за границы не подвергшихся переработке отечественных товаров.

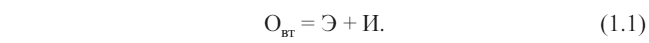

Объем и динамика внешнеторгового оборота. Внешнеторговый оборот (Овт) представляет собой сумму стоимостных объемов валовых экспорта (Э) и импорта (И):

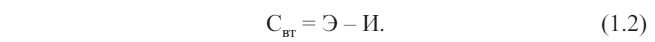

Сальдо внешнеторгового оборота. Внешнеторговое сальдо (Свт) представляет собой разницу между объемами экспорта и импорта:

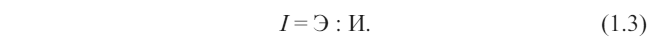

Индекс торгового баланса. Индекс торгового баланса (I) характеризует сбалансированность внешней торговли через соотношение стоимостных объемов экспорта и импорта:

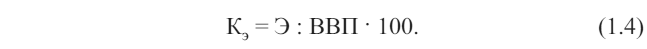

Экспортная квота. Экспортная квота (Кэ) представляет собой долю экспорта в валовом внутреннем продукте и показывает, какая часть произведенной продукции реализуется через каналы международной торговли. Данный показатель позволяет оценить степень открытости экономики. Он рассчитывается по формуле

К причинам, определяющим размер экспортной квоты, относятся:

• размер страны (большие и малые страны). Наблюдается следующая зависимость: чем более емким является внутренний рынок, тем меньшие доля внешнеторговых операций и зависимость от международной торговли. Страны с богатой ресурсной базой и емким внутренним рынком, как правило, имеют меньшую экспортную квоту, чем страны с ограниченными ресурсами. При этом абсолютный размер экспорта большой страны будет значительно превышать аналогичный показатель малой страны;

• уровень экономического развития страны. Чем более развита экономика страны, тем более она вовлечена в международное разделение труда, что означает рост потребности во взаимном обмене товарами и услугами. Высокий уровень эффективности национального производства обеспечивает конкурентные преимущества на внешнем рынке, что также способствует росту экспорта и экспортной квоты;

• участие в международных интеграционных экономических группировках. Осуществление совместных комплексных программ развития, углубление внутриотраслевой специализации (особенно технологической), ослабление или отсутствие таможенных барьеров определяют тенденцию роста экспортной квоты по сравнению с неучаствующими в этих группировках странами.

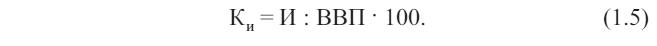

Импортная квота. Импортная квота (Ки) представляет собой долю импорта в валовом внутреннем продукте и позволяет оценить зависимость национальной экономики от мирового хозяйства. Характеризует роль импорта в формировании товарного предложения на внутреннем рынке через соотношение ввезенных и произведенных в стране товаров:

Данный показатель может определяться как в целом для национального хозяйства, так и для отдельных отраслей. Чаще всего он рассчитывается по сырьевым товарам, продовольствию и готовой продукции. Величина импортной квоты зависит в основном от обеспеченности страны собственными природными факторами и структуры производства.

Количественно показатели экспортной и импортной квоты страны могут не совпадать:

• импорт чаще всего не равен экспорту;

• не весь ВВП потребляется в том же году;

• могут иметь место различия в динамике мировых цен и товарной структуре экспорта и импорта.

Данные показатели характеризуют тенденцию изменения места и роли международного обмена в развитии экономики страны.

Внешнеторговая квота. Внешнеторговая квота (Квт) выполняет такую же функцию, что и показатели экспортной и импортной квоты. Она рассчитывается по формуле

К частным показателям относятся нижеследующие.

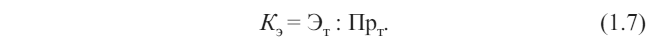

Коэффициент экспортности. Характеризует долю продукции, направляемой за рубеж. Коэффициент экспортности (Кэ) представляет собой отношение в натуральном или стоимостном измерении экспорта отдельных товаров (Эт) к их производству внутри страны (Прт):

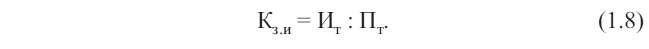

Коэффициент импортной зависимости. Показывает долю потребности страны в данном товаре, удовлетворяемую за счет внешних источников. Коэффициент импортной зависимости (Кз. и) определяется отношением в натуральном или стоимостном измерении импорта отдельных товаров (Ит) к их внутреннему потреблению (Пт):

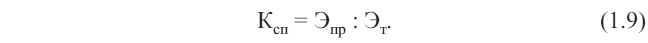

Коэффициент специализации. Характеризует степень вовлеченности страны в процесс международной специализации производства. Коэффициент специализации (Ксп) определяется отношением в стоимостном измерении поставляемой на основе международных соглашений продукции (Эпр) ко всему экспорту данной группы товаров (Эт):

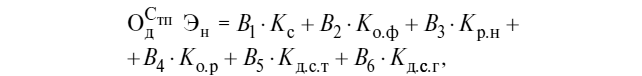

Целесообразно отметить, что могут применяться и другие показатели оценки степени развития международной торговли. Так, например, для определения интегрального показателя оценки деятельности товаропроводящей сети по развитию национального экспорта (

• влияние товаропроводящей сети на рост стоимости экспорта (Кс);

• влияние Стп на рост физических объемов экспортных поставок (Ко. ф);

• вклад Стп в диверсификацию товарной структуры экспорта (Кд.с. т);

• вклад Стп в диверсификацию географической структуры экспорта (Кд.с. г);

• вклад Стп в охват рынка сбыта стран (Ко. р);

• вклад Стп в освоение страной новых рынков сбыта (Кр. н).

Данный показатель характеризует степень разнонаправленного влияния функционирования на результаты экспортной деятельности страны и (или) отдельного предприятия. Он рассчитывается по формуле

где В1, В2, В3, В4, В5 и В6 – весовые коэффициенты, которые определяются методом экспертной оценки и отражают значимость соответственно каждого из шести суммируемых показателей. Сумма всех весов равна 1; Стп – товаропроизводящая сеть, т. е. совокупность иностранных юридических и физических лиц и расположенных за рубежом обособленных подразделений предприятий страны, включая их филиалы и представительства, осуществляющих реализацию или реализацию и сервисное обслуживание товаров (продукции) производителей (сборочное производство, торговый дом, дистрибьютор, дилер, иностранная сетевая торговая организация и др.).

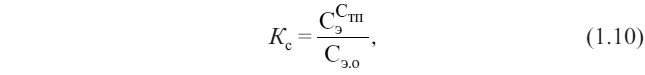

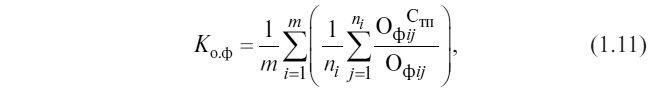

Показатели разнонаправленного влияния функционирования Стп рассчитываются по формулам 1.10–1.15:

где Кс – коэффициент участия Стп в росте стоимости экспорта; CэСтп – стоимость экспорта субъектов Стп страны; Сэ. о – стоимость общего экспорта страны;

где Ко. ф – коэффициент участия Стп в росте физических объемов экспортных поставок;

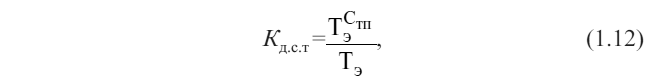

где Кд.с. т – коэффициент вклада Стп в диверсификацию товарной структуры экспорта;

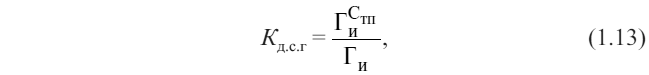

где Кд.с. г – коэффициент вклада Стп в диверсификацию географической структуры экспорта;

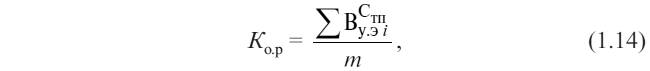

где Ко. р – коэффициент участия Стп в охвате рынка сбыта стран;

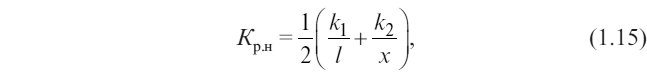

где Кр. н – коэффициент участия Стп в освоении страной новых рынков сбыта; k1 – количество новых стран размещения субъектов Стп в том же периоде из всех новых стран – внешнеторговых партнеров Беларуси в том же периоде; k2 – количество новых стран размещения субъектов Стп в том же периоде, которые в предыдущем периоде уже были внешнеторговыми партнерами Республики Беларусь; l – общее количество государств – новых внешнеторговых партнеров страны в определенном периоде; x – количество государств – внешнеторговых партнеров страны, которые не были освоены каналами Стп в прошлом периоде.

Для определения интегрального показателя оценки деятельности товаропроводящей сети по развитию национального экспорта

• в числителе вместо значений результатов соответствующего направления деятельности товаропроводящей сети страны в целом – значения аналогичных результатов работы субъектов товаропроводящей сети конкретного предприятия;

• в знаменателе вместо значений результатов соответствующего направления экспортной деятельности страны в целом – значения аналогичных результатов реализации всех экспортных сделок конкретного предприятия.

1.3. Структура международной торговли в рамках исторического развития мирового хозяйства

1.3.1. Международное разделение труда

Международная торговля развивается благодаря специализации стран на производстве определенного товара или набора товаров и продаже их за рубеж, т. е. основой ее является международное разделение труда.

Международное разделение труда, отражающее интернационализацию хозяйственной жизни, – это естественное продолжение разделения труда внутри отдельно взятых стран. Различают три основных логически и исторически последовательных типа разделения труда: общее, частное, единичное.

Под общим понимается разделение труда по сферам производства (добывающая и обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и т. д.), под частным – разделение труда внутри крупных сфер по отраслям и подотраслям, под единичным – разделение труда по видам деятельности внутри отраслей.

Международное разделение труда проявляется в единстве двух процессов – собственно разделения (специализации) и объединения (кооперации).

Специализация развивается по двум направлениям: производственному и территориальному. В зависимости от степени производственной специализации ее подразделяют на межотраслевую, внутриотраслевую и на специализацию отдельных компаний. Территориальная специализация осуществляется по отдельным странам, группам стран и регионам. Основными видами специализации являются предметная, т. е. специализация на производстве отдельных продуктов, подетальная, т. е. специализация на производстве отдельных частей или компонентов продуктов, технологическая, или стадийная, т. е. специализация на осуществлении отдельных операций или выполнении отдельных технологических процессов (например, сборка, сварка и т. д.).

Кооперация – сложный процесс объединения деятельности. Она классифицируется по видам (экономическая кооперация, промышленное сотрудничество и др.), стадиям (предпроизводственная, производственная, коммерческая), числу объектов и субъектов и т. д. Международное разделение труда можно определить как высшую степень территориального разделения труда на основе специализации отдельных стран в производстве определенных видов продукции, которыми они обмениваются. Система международного разделения труда, отражающая состояние производства на том или ином этапе исторического развития, претерпела значительную эволюцию. В период натурального хозяйства, неразвитости товарно-денежных отношений существовали лишь отдельные его элементы, что определялось естественными различиями природных условий отдельных стран, обмен между которыми ограничивался рядом продуктов, не производящихся в данной стране и способных сохранять свои потребительские свойства при длительных перевозках.

Процесс международного разделения труда стал интенсивно развиваться в период перехода наиболее развитых стран к машинному производству в конце XVIII – начале XIX в. К середине XIX в. сформировалось и существовало примерно до Второй мировой войны традиционное международное разделение труда, основанное на межотраслевой специализации. Впоследствии, особенно под влиянием научно-технического прогресса, стало формироваться современное международное разделение труда, характеризующееся глубокой специализацией промышленного производства, в рамках которой уменьшается роль межотраслевой и возрастает роль внутриотраслевой специализации, благодаря чему отдельные страны могут развивать современное производство, не производя при этом полного набора готовых промышленных изделий. Вследствие этого активизируются торговый обмен между странами, перемещение факторов производства, усиливаются кооперационные связи и интеграционные тенденции.

В результате развития международного разделения труда и международной торговли сформировался мировой рынок, который по сравнению с национальными рынками обладает рядом следующих особенностей: на развитие мирового рынка значительное воздействие оказывает внешнеторговая и международная торговая политика; движение товаров между национальными хозяйствами ограничено. Однако не все товары, производимые в отдельных странах, попадают на мировой рынок, так как на мировом рынке существует особая система цен – мировые цены.

Развитие мирового рынка привело к формированию современного мирового хозяйства. Если рассматривать данную категорию в статике и динамике, то выяснится, что развитие мирового хозяйства (как целого, а также его отдельных частей) происходит в соответствии с определенными общими закономерностями, поскольку материальной основой современного производства является машинная техника независимо от уровня развития того или иного национального хозяйства. Однако это не означает, что процесс производства во всех своих проявлениях везде и всегда опирается непременно на машинную технику.

Применительно к категории мирового хозяйства речь идет не о простой сумме подсистем – национальных хозяйств, а о целостной системе таких хозяйств, связанных международным разделением труда и находящихся в определенных экономических отношениях друг с другом. При этом возникает новое качественное состояние: эффект функционирования взаимодействующих друг с другом национальных экономических систем больше суммы эффектов, достигаемых при функционировании изолированных друг от друга автономных национальных хозяйств. Этот эффект у экономистов получил название синергетического эффекта. Мировое хозяйство представляет собой определенную систему, которая посредством международных торгово-экономических отношений связывает входящие в нее субъекты и в то же время как целое влияет на функционирование и рост составляющих частей.