Полная версия:

Воин Света. Том 1

– поступлений от зарубежных Фондов, обществ и отдельных лиц в виде денежных средств, материальных и культурных ценностей и недвижимого имущества;

– доходов от мероприятий, проводимых в пользу Фонда, от лотерей, платных услуг, выставочной, общественно-полезной и другой деятельности Фонда и иных поступлений.

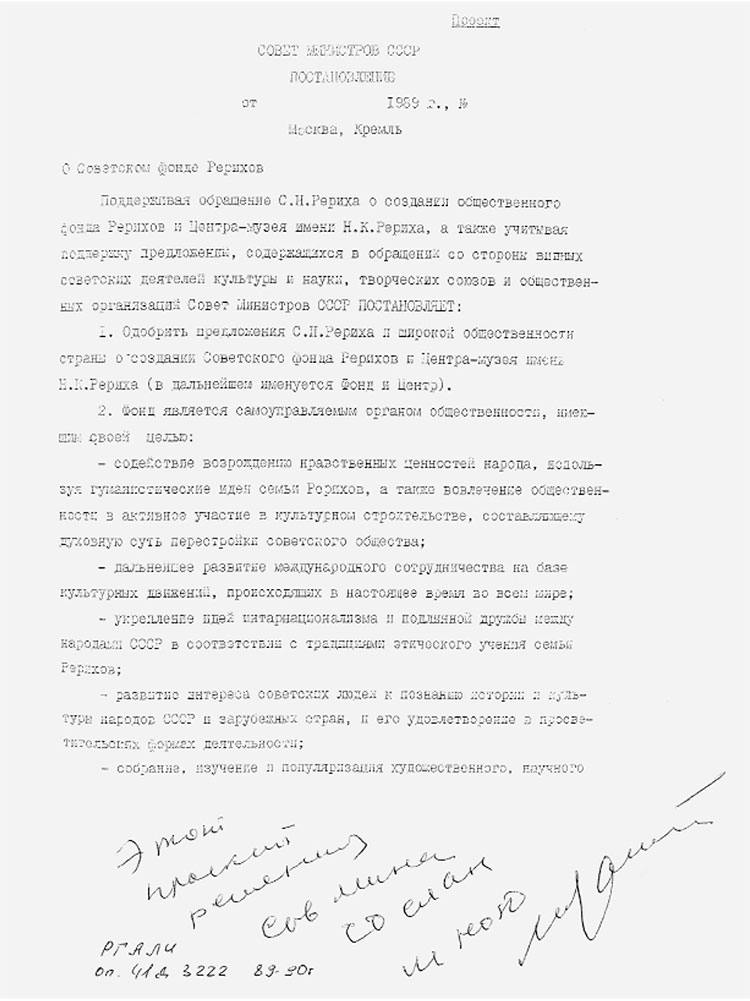

Автограф Л.В.Шапошниковой на начальном листе составленного ею в 1989 г. проекта Постановления Совета Министров СССР. РГАЛИ. Ф. 2329. Оп. 41. Д. 3222. Л. 3

4. Фонд создает на территории СССР свои отделения и филиалы, обладающие всеми правами центральной организации. Советам Министров союзных республик, исполкомам краевых и областных Советов народных депутатов, Мосгорисполкому в Ленгорисполкому оказывать содействие в создании и становлении филиалов и отделений Фонда в нашей стране, принимать меры к обеспечению жилищно-бытового, медицинского и других видов обслуживания.

5. Фонд создает в качестве своей основной научно-просветительной и культурной базы Центр-Музей им. Н.К.Рериха, который руководствуется в своей работе целями и задачами Фонда и подотчетен ему в содержательной и хозяйственной деятельности.

6. Фонд учреждает международную премию имени Н.К.Рериха и медаль им. Н.К.Рериха за культурную деятельность во благо мира. Министерству финансов СССР обеспечить выпуск медали по утвержденным Фондом эскизам для будущих лауреатов вышеуказанной премии.

7. Фонду предоставляется в рамках своих целей и задач право издательской деятельности, в том числе выпуска периодических изданий. А также право выпуска кино-, фото- теле- и видеопродукции и создание для этой цели соответствующих предприятий и творческих объединений.

8. Предоставить Фонду право:

– проведение с привлечением советских и иностранных партнеров международных экспедиций, культурных мероприятий и в рамках его деятельности, оказания финансовой и другой помощи созданным или создаваемым рериховским центрам и музеям в СССР;

– осуществлять, по согласованию с Министерством культуры СССР, концертную деятельность, проводить внутрисоюзные и международные конференции и симпозиумы;

– создавать предприятия и организации для осуществления хозяйственной деятельности и вести строительство за счет собственных и привлекаемых средств;

– создавать по согласованию с Госбанком СССР банковские и кредитные учреждения для кредитования за счет собственных средств Фонда организаций и лиц, участвующих в реализации его программ в рублях и, по согласованию с Внешэкономбанком СССР, в свободно конвертируемой валюте.

– создавать на территории СССР совместные предприятия с участием советских и зарубежных организаций;

– непосредственного осуществления внешнеэкономической деятельности, соответствующей его целям и задачам.

9. Фонд, его отделения и филиалы являются юридическими лицами, имеют право выступать в качестве истца и ответчика в суде и арбитраже.

Освободить Фонд, его отделения и филиалы от уплаты налогов, государственной и таможенной пошлины и других сборов, вносимых в государственный бюджет СССР.

10. Госплану СССР и Госснабу СССР в целях содействия Фонду выделять ему и его отделениям и филиалам на договорной основе по оптовым ценам необходимое сырье (в том числе бумагу), материалы и оборудование производственно-технического назначения.

11. Мосгорисполкому и Ленгорисполкому предоставлять по заявкам Фонда помещения для проведения конференций, симпозиумов и других мероприятий, а также обеспечивать размещение участников проводимых мероприятий и иностранных гостей Центра-музея в гостиницах, предоставление транспортных услуг и других видов обслуживания в первоочередном порядке с оплатой всех видов услуг в советских рублях.

Мосгорисполкому закрепить за Советским Фондом Рерихов для текущей работы два легковых автомобиля «Волга» ГАЗ 3102 и два автобуса РАФ-2203. Госснабу СССР выделить в 1989 г. Мосгорисполкому два легковых автомобиля «Волга» ГАЗ 3102 и два автобуса РАФ-2203.

Мосгорисполкому предоставить в 2-х месячный срок необходимые служебные помещения для Фонда и Центра-музея их творческой, научной и производственной деятельности для постоянной и временных художественных и музейных экспозиций Рериховского музея, не менее 5000 кв. м с территорией для дальнейшего развития.

12. В связи с обращением С.Н.Рериха о распоряжении наследственным имуществом его брата – Ю.Н.Рериха, изменить текст распоряжения Совета Министров СССР № 2338 от 5 августа 1960 г., заменив в пункте «б» выражение «длительное время находящихся в качестве домашних работниц в семье Рерихов и у профессора Ю.Н.Рериха», а пункт «в» изложить в следующей редакции: «в) о сохранении за И.М.Богдановой дачи, предоставленной Министерством культуры СССР Ю.Н.Рериху».

Фонду совместно с заинтересованными ведомствами в установленном Законом порядке описать оставшиеся после смерти Ю.Н.Рериха ценности, поставить их на учет как памятники истории и культуры и на их базе создать в рамках Центра-музея музей-квартиру Ю.Н.Рериха.

Мосгорисполкому решить вопрос о предоставлении Богдановой И.М. 2-комнатной квартиры в Ленинском районе.

13. Фонду совместно с заинтересованными министерствами, ведомствами и Индийской Стороной проработать и предоставить предложения о создании филиала Центра-музея на базе усадьбы в Бангалоре, а также воссоздания Института гималайских исследований «Урусвати» в Кулу (Индия) и возможности дальнейших научных исследований на базе научных собраний этого института в рамках советско-индийского сотрудничества.

Рассказ членам Правления СФР о наследии Рерихов

Москва, [31 июля] 1990г.[111]

С.Ю.Житенёв: Сегодня мы собрались не случайно. Сегодня прошло, наверное, чуть больше года с того момента, как Святослав Николаевич Рерих обратился к советской общественности с письмом о создании Советского Фонда Рерихов и Центра-Музея имени Николая Константиновича Рериха. Это было опубликовано в «Советской культуре» со статьей Р.Б.Рыбакова, который привез это письмо, и, таким образом, советская общественность была проинформирована о намерении Святослава Николаевича Рериха. Было это, Людмила Васильевна, ровно год назад.

Л.В.Шапошникова: Спасибо. Год и два дня. Когда Ростислав Борисович принес это письмо, я целую неделю находилась в состоянии прострации, потому что, я понимаю теперь, было предложено создать фонд и центр. Передо мной встала проблема переломного момента в жизни. Я спокойно занималась за своим письменным столом и не думала, что мне придется делать то, что пришлось делать, – организовывать фонд, а сейчас понемножку создавать центр. Я приняла, очевидно, правильное решение, потому что с момента получения письма и до момента передачи [нам наследия] прошло немного времени, а мы вам уже что-то можем показать.

Вы, очевидно, уже увидели, что на столе перед нами лежат странные вещи, бумаги, стоят картины. Это всё составные части того наследия, которое сейчас оказалось в распоряжении Советского Фонда Рерихов и передача которого совершилась официально. Вот перед вами документ, который мы получили от Святослава Николаевича. Он оформлен согласно желанию Святослава Николаевича, с его портретом. На обложке написано, что это Советскому Фонду Рерихов от Святослава Николаевича, и дальше вы видите документ, который имеет юридическую силу не только на территории Индии, но и на территории Советского Союза. В этом документе указаны все части наследия, которые оказались сейчас в нашем распоряжении.

Что это за части? В первую очередь это картины. Картины вы видите. Среди них триптих «Да здравствует Король!», написанный Николаем Константиновичем в 1931 году. В центральной части изображен Учитель Рерихов. Справа и слева два человека – мужчина и женщина, Ута и Эккехард. Это существовавшие исторические личности, жившие в Германии в XII – начале XIII века, имеющие какое-то соприкосновение с тем длинным путем, который проделали духовные Учителя, о которых, возможно, многие из вас слышали.

[Вот] «Чинтамани», или «Сокровище Мира». Это легенда о Сокровище Мира, которое несет на своем седле белая лошадь. Я полагаю, что многие из вас, кто интересуются Рерихом, знают эту легенду. Картина «Чинтамани» имеет несколько вариантов. Это один из них, который у нас еще не экспонировался и не демонстрировался.

Здесь еще одна картина – «Книга Жизни», которая посвящена Будде. И большое количество гималайских пейзажей, которые тоже никогда в Советском Союзе не экспонировались. Они представляют такую величественную, прекрасную картину этого региона, которому Николай Константинович как художник посвятил свою жизнь.

Вторая часть нашего наследия состоит из архива Рерихов. Я не буду говорить о том, что в этом архиве огромное количество документов и рукописей, которые никогда не публиковались. Это сложный большой архив, который требует научного описания. Но со временем к этому архиву, конечно, получат доступ все, кто интересуются Рерихом, кто хотят работать с первоисточниками и продолжать все, что связано с именем Рериха.

Для того чтобы не быть голословной, [говоря о том,] что у нас в архиве есть (естественно, все многообразие и богатство представить крайне трудно), я хочу вам продемонстрировать некоторые документы, которые всем понятны и всем будут, наверное, интересны. Сейчас я держу в руках метрическое свидетельство о рождении Николая Константиновича. Следующий документ, который мне хотелось бы показать, – это диплом Николая Константиновича Рериха об окончании Академии художеств. А на обратной стороне этого диплома – брачное свидетельство Николая Константиновича о его женитьбе на Елене Ивановне Шапошниковой.

Три документа, которые я вам хочу сейчас показать, это русские паспорта Рерихов, выданные им Временным правительством, когда они покидали Россию. Вот паспорт Николая Константиновича. Это паспорт Елены Ивановны. Это – Юрия Николаевича. Эти три паспорта всегда были с ними. Они отказались от нансеновских паспортов, которые выдавались русским эмигрантам в то время, и всегда считали себя русскими, подданными России. Поэтому эти паспорта были для них не просто реликвией, а вполне практическим документом.

Еще несколько интересных документов, связанных с Центрально-Азиатской экспедицией Рериха. Документ, который я держу, – это справочка, выписанная нью-йоркским музеем Рериха, когда трое – Николай Константинович, Елена Ивановна и Юрий Николаевич – отправились в Центрально-Азиатскую экспедицию. Здесь сообщается о том, кто они такие, и просят всех, кто с ними встретится, помогать им. Три фотографии удостоверяют, что этот документ относится именно к этим людям.

А вот очень интересный документ. Это практически виза Рерихов для приезда в Москву, когда была Центрально-Азиатская экспедиция. Вы знаете, в 1926 году они приехали в Москву. Вот этот документ, разрешающий въезд в Советский Союз и в Москву, в частности.

После Центрально-Азиатской экспедиции Рерихи совершили экспедицию во Внутреннюю Монголию и Маньчжурию. Это в 1934–1935 годах. В ней участвовали Николай Константинович и Юрий Николаевич. И то, что я сейчас покажу, – практически тоже виза или временные паспорта, выданные китайским правительством через Французское консульство [для въезда в] Харбин. Эта часть написана по-французски, а здесь, внутри, китайский текст паспортов. Это Николая Константиновича, а это такой же паспорт Юрия Николаевича.

И, наконец, чтобы завершить полностью наш документальный рассказ, я хочу показать удостоверения личности Николая Константиновича и Елены Ивановны, которыми они пользовались, когда были за рубежом, в Индии.

* * *Шапошникова Л.В.: Мы четыре месяца работали у Святослава Николаевича в Бангалоре, в Индии. Работа была достаточно трудная, сложная. Святослав Николаевич нам дал возможность смотреть везде, изучать все материалы и решать, что мы берем, что нет. Кончилось это тем, что был заказан спецрейс, и четыре тонны нашего драгоценного наследия были погружены в грузовой самолет.

[Вот] фотографии, которые у нас никогда не публиковались. Например, детские фотографии Николая Константиновича. Вот он в детстве. Затем несколько совершенно очаровательных детских фотографий Елены Ивановны. Мадам Рерих. Детская фотография Святослава Николаевича. Это фотография Николая Константиновича в его петербургском кабинете, когда он был директором Школы поощрения художеств.

Нам был передан алтарь Елены Ивановны, на котором она держала наиболее ценные и дорогие для нее вещи. Вот две птички, они сделаны из сердолика. Когда? – очень трудно сказать. Мы только знаем, что эти птички были подарены Елене Ивановне ее Учителем. Это реликвия огромной ценности.

А вот знаменитая буса «зи». Редчайшая. Те из вас, кто читали экспедиционные дневники Николая Константиновича «Сердце Азии» и «Алтай – Гималаи», наверное, помнят легенды о бусах «зи», которые находили в Тибете и Сиккиме, и считалось, что они упали с неба. Бусы делаются из очень редкого камня, узорчатого, и иногда на этом камне возникают письмена. Вот на этой бусе буква «М». Заглавная буква, с которой начинается имя Учителя Рерихов – Мориа. Эта буса принадлежала Елене Ивановне.

У нас есть еще одна подобного рода реликвия. Это брошь Елены Ивановны с медальоном, где она тоже держала фотографию своего Учителя. Чтобы вы получили более четкое фотографическое представление об Учителе – вот, это та фотография, которую Елена Ивановна всегда имела при себе. Она принадлежала ей. В какой-то мере Его черты переданы на этом триптихе, центральной его части.

Браслет. Один из портретов Святослава Николаевича. Вот он виден немножечко. Ваджра, один из священных предметов для буддистов. Ваджра, которая принадлежала Елене Ивановне и находилась на ее алтаре. Бхагават Гита – это священная индийская философская книга, с которой Елена Ивановна тоже не расставалась и которая была ее настольной книгой. [В ней на обороте обложки] мы видим экслибрис Рерихов. Это часы Николая Константиновича, с которыми он прошел через всю жизнь.

Житенёв С.Ю.: Очень большие проблемы возникают[112], ремонт будет стоить порядка семи миллионов рублей, среди наших учредителей Советский Фонд Мира выделяет определенные средства, и мы обращаемся ко всем любителям Рериха, к тем, кто хочет помочь Фонду и Центру, с просьбой перечислять средства на восстановление этого здания, где будет развернут Центр-Музей, № 700878 в ОПЕРУ при правлении Жилсоцбанка СССР, МФО 299093. Это расчетный счет Центра-Музея имени Н.К.Рериха. Наше правительство поставило и рериховское движение, и наш Фонд в сложную ситуацию. Недавно вышли недавно два закона о налогах для культурных организаций. В стране есть культурные организации, которые не облагаются налогом, и есть культурные организации, которые облагаются налогом. СФР оказался организацией, которая ведет большую культурно-просветительскую работу, и рериховские общества, которые сейчас организуются вместе с нами, тоже ведут очень большую работу по культурному возрождению, духовному возрождению нашей страны. Однако вся эта работа будет в результате облагаться налогом.

Шапошникова Л.В.: Рериховское наследие является той самой, я бы сказала, опорой, на которой держится очень многое. И надо сказать, что это опора не только для нашей страны, но и для других стран.

Вот здесь вы сейчас видите огромное количество книг. Это книги Живой Этики. Те книги, которые в свое время были созданы Рерихами в сотрудничестве с их Учителями. Книги, написанные для нас в преддверии тех эволюционных изменений, которые должны были произойти в конце ХХ – начале XXI века. Книги, которые оценивают эти изменения, объясняют, что происходит. Книги, которые нам демонстрируют удивительно целостный подход к решению многих и культурных, и естественнонаучных проблем. И книги, которые нам дают возможность понять единство человека, планеты и Космоса. Эти книги изданы за рубежом. Мы похвалиться этим не можем. Конечно, отдельные книги сейчас выходят. Возобновленное Латвийское общество выпустило две первые книги из этой серии – «Зов» и «Озарение». Сейчас журнал «Москва» печатает «Зов», идут публикации «Общины» в журналах. Но это далеко от того, что мы здесь видим.

Центр-музей имени Н.К.Рериха[113]

Как же начнем музей строить? Просто, ибо все должно быть просто. Любая комната будет музеем и если желание было достойно, то в скорейший срок вознесется и отдельное здание и храм. И прибудут новые издалека и постучатся. Лишь стук не проспите.

Н.К.Рерих. Пути БлагословенияВ июле 1989 г. в газете «Советская культура» появилась публикация, которая называлась «Медлить нельзя!». Это было письмо Святослава Николаевича Рериха, которое привез из Индии Р.Б.Рыбаков. Автор письма высказывал мысль о необходимости создания в Москве Центра-музея имени Н.К.Рериха и делился своими соображениями по части концепции такого учреждения. «Прежде всего, – писал Святослав Николаевич, – это должен быть живой центр. Не просто музейная экспозиция, а постоянно сменяющие друг друга выставки картин, ремесел, детских работ, причем не только с разных концов Советского Союза, но и интернационального характера. Конечно, наряду с этим работы Николая Константиновича должны быть представлены постоянно».

Размышляя о самых различных аспектах деятельности предполагаемого Центра-музея, Святослав Николаевич отметил важнейшие из них: «…всемирные духовные ценности, единство культуры человечества, ценностные ориентации, понятие о совершенно человеке, человек и природа, внутренние возможности человека, наука и религия – все это так или иначе было, конечно, затронуто в трудах Н.К. и Е.И., но их подходы требуют развития в применении к нынешнему этапу всемирной эволюции». Таким образом, по мнению Святослава Николаевича, космическая эволюция человечества должна была стать в центре научных исследований будущей культурной организации. В письме решался и ряд практических проблем. Например, статус самого Центра-музея. Здесь мнение автора было однозначным: «…подчинение Центра Министерству культуры, а тем более Музею искусства народов Востока привело бы к неоправданному, на мой взгляд, заведомому сужению задач и возможностей Центра. Центр должен, по-моему, обладать значительной независимостью, гибкостью, возможностью функционировать поверх ведомственных барьеров, используя новые, нетрадиционные подходы, напрямую выходя на международное сообщество». Для финансирования деятельности Центра-музея Святослав Николаевич предлагал создать Фонд имени Рериха и подробно изложил, какие статьи дохода мог бы иметь такой Фонд.

С поддержкой идеи С.Н.Рериха выступили крупные деятели советской культуры – Д.С.Лихачев, А.Е.Карпов, С.П.Залыгин, Б.С.Угаров, В.Я.Лакшин, М.А.Ульянов, академики Б.С.Соколов и С.Л.Тихвинский. «Давно назрела необходимость, – писали они, – создать научно-просветительский и творческий Центр-музей Н.К.Рериха, который примет наследие художника и его семьи и сделает его национальным достоянием» (газета «Советская культура», 12.08.89). С помощью двух крупнейших советских фондов – Фонда культуры и Фонда мира была создана инициативная группа под руководством президента Академии художеств СССР Б.С.Угарова, а в октябре состоялось учредительное собрание, которое приняло решение организовать Фонд Рерихов и Центр-музей имени Н.К.Рериха. В ноябре Совмин СССР издал постановление по этому поводу. В ноябре же приехал С.Н.Рерих, с которым были обсуждены все вопросы, касающиеся деятельности Фонда и Центра-музея. 17 ноября он нанес визит М.С. и Р.М. Горбачевым, которые поддержали создание Фонда и Центра-музея. Последнему было выделено здание, принадлежавшее когда-то семье Лопухиных. Моссовет принял решение по его ремонту и реставрации.

В мае 1990 г. специальным авиарейсом в Москву было доставлено наследие Н.К. и Е.И. Рерихов, которое передал Фонду Рерихов Святослав Николаевич. Оно состоит из более чем 400 картин, архива, библиотеки, личных вещей и реликвий. Уникальность этого наследия очевидна. В дополнение к ранее полученному вице-президент Нью-Йоркского музея Николая Рериха Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе передала Фонду ряд картин Н.К. и С.Н. Рерихов, а также ценные книги.

Не могу сказать, что путь, по которому идет наш Центр-музей, легок и гладок. Мы испытываем ряд трудностей внешнего и внутреннего порядка. Но как бы то ни было, за год с небольшим проделана значительная работа. Центр-музей был оформлен как юридическое лицо, получил свой счет) № 608192 в МГУ Жилсоцбанка СССР, МФО 201865) и начал формировать свой коллектив. Действуют уже такие подразделения, как библиотека, собственно музей, готовятся к работе архивисты, разворачивают свою деятельность «Оптический театр» и отдел «Традиционной медицины Востока». Публикаторская группа начала формировать первый рериховский альманах, из которого затем, я уверена, родится регулярный журнал. Центр-музей приступил к выпуску «Рериховской библиотеки» на базе издательства «Дружба народов». В эту серию войдут книги «Живой Этики», письма Е.И.Рерих, сборники очерков Н.К.Рериха, альбомы с не публиковавшимися ранее репродукциями картин Н.К.Рериха и другие материалы, еще не знакомые читателю.

Под эгидой Центра-музея начал работать семинар по проблемам «Живой Этики», связанным с космической эволюцией человечества. Нам удалось привлечь к нему философов, художников, востоковедов, физиков и всех тех, кто уже хорошо подготовлен для исследования и развития идей «Живой Этики». В будущем из участников семинара образуется группа, которая поведет серьезную исследовательскую работу. Через какое-то время мы создадим лекторскую группу и лабораторию по изучению психической энергии.

Уже сформировались три главных направления нашей деятельности: научно-исследовательское, просветительское и культурное. В последнем найдет свое выражение многообразие форм, в котором можно воплощать планетарно-космические идеи Рерихов.

Рериховское наследие, полученное нами, лишь часть того огромного материала, который оставили нам эти необычные люди. Поэтому дальнейшее собирание и концентрация наследия – одна из важнейших наших задач. Работа по сбору наследия будет вестись и в нашей стране, и за рубежом.

Со временем в Центре-музее будет налажена консультационная и просветительская деятельность с теми рериховскими обществами и организациями, которые уже сейчас сотрудничают с Фондом. Таких обществ сейчас не менее 80, включая и местные фонды Рерихов, такие как Белорусский, Ленинградский, Калужский фонды и другие.

По замыслу С.Н.Рериха Центр-музей должен носить международный характер. Мы уже сделали определенные шаги в этом направлении. Установили сотрудничество с Музеем Николая Рериха в Нью-Йорке, наладили связь со швейцарской «Корона мунди» в Женеве, имеем контакты с Австралией, Канадой, Мексикой и, конечно, с Индией.

Основная трудность, с которой сейчас встретился Центр-музей, – это недостаток средств, и в первую очередь валютных. Необходимо отметить благородные усилия Фонда мира по финансированию нужд Центра. Мы благодарим также те организации и тех граждан, которые сделали свои взносы для его становления.

В условиях достаточно трудных и сложных, которые характерны сейчас для всей страны, мы не должны забывать о культуре, ибо культура, страстным проповедником которой была семья Рерихов, является основой любого возрождения и обновления. Центр-музей им. Н.К.Рериха, который начал свою работу в Москве, несомненно внесет свой вклад в ее развитие.

К этому сообщению руководство Центра-музея прилагает проект «Положения о Центре-музее» и его структуру. Будем благодарны тем читателям нашего бюллетеня, которые поделятся с нами своими соображениями по этим вопросам.

Положение о центре-музее имени Н.К.Рериха[114]

Проект

1. Общие положения

1.1. Центр-музей имени Н.К.Рериха (в дальнейшем – Центр) является общественным формированием и главным структурным образованием Советского Фонда Рерихов (в дальнейшем – Фонд), представляющем совместно с Фондом единый комплекс, действующий на основе Постановления Совета Министров СССР от 4 ноября 1989 г. № 950, Устава Фонда и настоящего Положения, утвержденного Бюро Правления Фонда, в соответствии с предложениями С.Н.Рериха.

1.2. Фонд проводит через Центр свою культурную, научную и просветительскую деятельность.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

На восточном направлении: [Интервью Л.В.Шапошниковой А.А.Гагановой] // Итоги. 2006. 25 сент. С. 84–87; То же // Наст. изд. Т. 1. С. 493.