Полная версия:

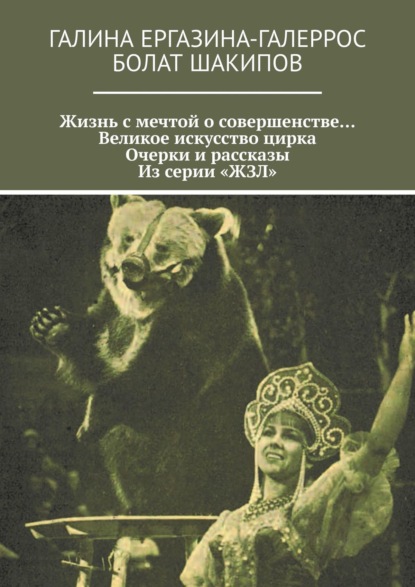

Жизнь с мечтой о совершенстве… Великое искусство цирка. Очерки и рассказы. Из серии «ЖЗЛ»

Жизнь с мечтой о совершенстве… Великое искусство цирка

Очерки и рассказы. Из серии «ЖЗЛ»

Галина Ергазина-Галеррос

Болат Шакипов

Материал подготовлен на основе информации открытых источников – Викепедия, а также, из архива авторов.

© Галина Ергазина-Галеррос, 2022

© Болат Шакипов, 2022

ISBN 978-5-0056-7687-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Книга Ергазиной-Галеррос Галина, Болата Шакипова «Жизнь с мечтой о совершенстве. Великое Искусство Цирка» повествует о замечательных артистах цирка нашей необъятной Родины, чей труд, чаще благодаря преемственности бесценных заветных наставлений и секретов самой династии артиста, всегда радует зрителя своими поразительными возможностями и замечательными открытиями. Книга интересна не только молодым начинающим артистам и студентам, стремящимся развивать Искусство Отечественного Цирка, но и читателям, особенно тем, кто влюблен в его удивительное волшебное действие.

Потрясающие истории из жизни многих тружеников и талантливых мастеров замечательного Циркового Искусства. Это прекрасная книга, просто настольная – для чтения и понимания этой удивительной профессии – Артисты Цирка! А какие имена! А какие Аттракционы! Потрясённые учёные-зоологи, увидев тигров, кормящих морковкой зубров, впадают в шок и ищут поддержки у знаменитого исследователя Брема: как же так, это невозможно!? А американские бизоны, которые вполне возможно научатся танцевать! Непостижимо! А сколько великих цирковых династий вырастил наш отечественный Цирк! Героические самоотверженные люди, влюблённые в такую трудную и не без риска профессию, несущую людям во все времена радость, счастье и детям, и взрослым. Слава им всем и вечная благодарность народа! Автору, глубокоуважаемой Галине Ергазиной-Галеррос благодарность за вдохновенный труд, очень хочется иметь книгу и дарить её внукам и друзьям.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников – Викепедия, а также, из архива авторов

Посвящение всем, кто через самые разные испытания находят путь к своим истокам, к самому себе. Для циркового артиста – это тернистый путь мечтателя, который неустанно служит изумлению, радости, улыбкам юной и взрослой публики. Многие из них, продолжали традиции своих династий, через свои удачи и неудачи в исследованиях и открытиях, через трудный опыт славных учителей – родителей.

С самого раннего детства, со всей ответственностью, будущие артисты цирка учатся постигать таинство и магию дерзкого пути служения совершенству человеческим возможностям. Пути, где они, не смотря ни на что, становились Рыцарями великого Искусства Цирка. Становились Рыцарями Радости, приносящей своим зрителям обновление души, а нередко и осознания себя…

Народный артист России Заслуженный деятель искусств России, профессор Александр Калмыков Инга И.Рыцари великого Искусства Радости

«…если человек жаждет чуда, сделай для него это чудо. И тогда будет новой у него душа и будет новой она и у тебя…

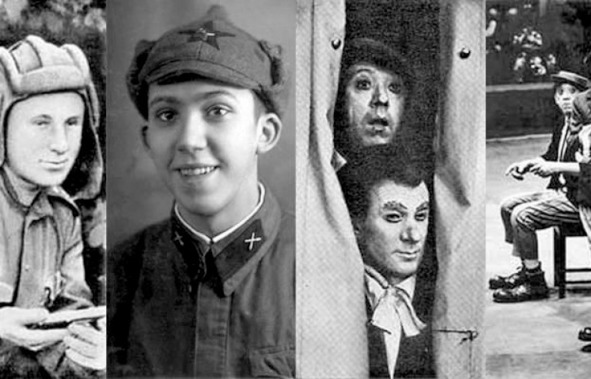

Александр ГринНародный артист РСФСР (1973) Юрий Владимирович Никулин (18.12.1921.– 21.08.1997), участник Великой Отечественной войны вспоминал о своих чувствах и ощущениях во время съёмки фильма « Они сражались за родину»: «Будто не прошло 30 лет со дня окончания войны – я снова на этом бесчеловечном безумном поле сражений».

Юрий Владимирович, был отмечен званием Лауреата Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, был дважды Кавалером ордена Ленина. Возглавляя Цирк на Цветном Бульваре, он отличался подкупающей искренностью, неподдельной человеческой теплотой, тонким чувством юмора. Был членом редколлегии журнала «». Все свои 50 лет работы в цирке был уверен, что смех самый лучший помощник в жизни. Став великим клоуном, он был и признанным артистом кино. Многие фильмы с его участием с особым интересом будут смотреть и в будущем. Его любили коллеги, а особенно зритель. Огонёк

Он прошёл школу народного артиста РСФСР (1958) знаменитого клоуна Карандаша (М. Н. Румянцева) вместе с Михаилом Шуйдиным (27.09.1928 -24.08.1983) с которым долгое время работал в партнерстве.

Как-то спросили Михаила Ивановича, народного артиста России (1980), удивительного клоуна, акробата-эксцентрика:

Помолчав, тот ответил тихо «… ведь Вы были командиром танка, такой ад Великой Отечественной войны прошли, дошли и до Берлина, но все-таки вернулись на манеж веселить людей». : «Да, столько крови видели и потерь своих друзей и близких пришлось пережить, оттого я как никогда ценю умение доставлять людям радость и счастливые улыбки, особенно детворе. А работа вместе с Юрой Никулиным уже столько лет, это для меня счастливый билет. Мы понимаем друг друга с полслова. И когда случается фантазировать на манеже, то импровизация мгновенно радует публику, находит в сердце его отклик остротой реприз и своей неимоверной теплотой. Живём для радости нашего зрителя. Вот так мы и служим её величеству Радости, которая в старину обозначала – обновление душой. Это счастье!»

Миша Шуйдин и Юра Никулин служили радости зрителя

Михаил Иванович в 1948 г окончил московское государственное цирковое училище. После окончания танкового училища уже как лейтенант стал не только участником операции «» сталинградской битвы, но и участвовал в Белгородско-Харьковской наступательной операции в Курской битве и др. Был тяжело ранен. До 9 раз горел в танке, но после ранения возвращался в строй. Представлен был к званию Героя Советского Союза, а награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени. медалями. Кольцо

Клоунский образ Михаила Шуйдина, толстенького, на вид разудалого рубахи-парня, который всё умеет и всё знает был очень смешной, в отличие от образа Юрика (Ю. Никулина), который был ленив и меланхоличен. Таким образом, их совместная работа строилась на противоречии характеров. Как партнёры-клоуны, они пользовались любовью у зрителя. Михаил Иванович всегда скрывал рубцы от ожогов на лице и руках под слоем смешного грима.

Многие зрители приходили в цирк, чтобы порадоваться репризам и шуткам Ю. Никулина и М. Шуйдина, их уникальным номерам… Любимой поговоркой Юрия Владимировича Никулина было высказывание Ежи Лец: «В природе ничего не пропадает, кроме исполнившихся надежд».

Встречи в Центральном музее Великой Отечественной войны, на Поклонной Горе всегда сердечные и светлые, были со слезами на глазах. В Зале Памяти ветераны зажигали свечи, с каждым годом их всё меньше собирается здесь. Но они по-прежнему несут молодёжи правду о тех сверхчеловеческих усилий фронта и тыла, о цене, которую заплатило наше Отечество, наш народ за Победу над нацизмом. Душа сильна памятью – живём за тех, кто остался на полях битвы, за чистое небо над нашей Родиной, за нашу свободу и мирный труд.

Каждый год, 9 мая, в Зал Славы ветераны цирка приносят цветы Героям Советского Союза – артистам цирка Ивану Шепеткову и Павлу Домнину. Память об артистах цирка, защитниках Родины запечатлена и на стенде Союза цирковых деятелей артистов цирка, посвященного Великой Отечественной войне. Иван Алексеевич Шепетков был артистом Алма-Атинского цирка. Ему хорошо удавались упражнения махового и силового характера, он был новатором своего дела, постоянно совершенствовал свои номера. И.А.Шепетьков— один из героев панфиловцев, не пропустивших врага к Москве, погиб в бою у разъезда Дубосеково.Павел Иванович Домнин в мирное время после окончания спортивной школы был цирковым борцом. За мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра сержант Павел Домнин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Орден Ленина и медаль «» он получить не успел, погиб при форсировании Днепра в 1943 году. Золотая Звезда

Строки, посвященные И. А. Шепеткову, говорят и о всех павших в боях цирковых артистах:

Огонь войны уничтожил половину цирков страны, но артисты продолжали работать на временных цирковых площадках и продолжали нести людям радость, частицу мирного счастья. Фронтовые бригады артистов цирка поднимали воинский дух смешными репризами о фашистских захватчиках; это были и хлёсткие частушки, куплеты, патриотические монологи.

Вступительный монолог-памфлет «» звучал с арены с верой в скорую Победу в исполнении В. Дурова, продолжателя знаменитой цирковой династии Дуровых: Смех убивает

Зимой 1941 г. на арене Московского цирка Михаил Николаевич-Карандаш придумал и показал остросатирическую сценку « Как фашисты шли на Москву и обратно».

Карандаш на глазах у публики напяливал на лицо полу-человечью-полу-собачью маску, на голову водружал чугунный котел, вооружался топором, ножом, дубиной. Высматривал что-то вдали, усаживался в « с криком « и катил вперёд. « представлял собой большую бочку, установленную на платформу, колеса которой были декорированы под гусеницы танка. Ящик с поленом изображал башню на танке. Спереди на днище бочки были нарисованы череп и кости. Взрыв! Гитлеровец в лохмотьях на одной ноге стоит в изумлении на манеже. Затем, обвязав голову платком, схватив «» костыль, на одной ноге удирает за кулисы. танк» Нах Москау!» Танк» подвернувшийся

А летом 1942 г. Михаил Николаевич возглавил филиал цирка для работы в условиях фронтовой обстановки. Он придумал сотни антифашистских сценок, политических реприз, показанных по-клоунски эмоционально точно, и патриотическую силу его цирковых выступлений. Уже в мирное время, когда был создан Союз цирковых деятелей артистов цирка, у входа встречал каждого памятник вечно живому Карандашу (а ныне, носит его имя и московское училище циркового и эстрадного искусства имени М. Н. Румянцева).

Михаил Николаевич Румянцев (Каран Д, Аш)

(27. 11. 1901—31.03.1983). 55 лет отдал служению смеху

и радости зрителей

Евгений Долматовский посвятил цирковой фронтовой бригаде такие строки:

Народная артистка РСФСР, Э. М. Подчерникова-Эльворти (1928—2014), вспоминая время работы во время Великой Отечественной войны в своей книге памяти писала: : «Моим дорогим… или записки медвежатника» «…мы поехали на гастроли в г. Калинин, а нас остановил администратор сообщением, что Калинин уже занят немцами. Мы остались работать в Горьком, несмотря на постоянные бомбёжки и разрушения. Помню, как мы договаривались с военкоматом о днях наших представлений для солдат перед их уходом на фронт. На манеже обращались к бойцам с напутствием скорой победы, возвращения домой, и ребята сразу же садились на грузовики, уходящие на передовую. По разнарядке мы во фронтовых бригадах цирковых артистов выезжали на передовую, выступали в частях, в госпиталях. Всюду, где появлялись афиши о выступлении сильных, весёлых и смелых людей, народ спешил занять места поближе к артистам .

Помню наши гастроли в мае 1944 г. в только что освобождённом Орле. Мы в это время были на гастролях в Костроме и услышали по радио информацию – радостное известие о том, что наши войска вступили в Орёл и что артисты Эльворти дают представление в цирке шапито. Нас изумило это известие, но на следующий день с папиным аттракционом и его программой «Белые медведи» мы были погружены в эшелон и вскоре уже въезжали в Орёл. Ещё шли на улицах бои, когда мы ехали по переулкам дымящегося от пожарищ и лежащего в руинах Орла. Везде были надписи «Заминировано». Ребята-летчики по-военному чётко и быстро установили всё для будущего представления. А в это время наша бригада артистов давала свои представления в воинских частях, в госпиталях.

Больше месяца цирк шапито дарил своим зрителям – солдатам, раненым веру в завтрашний день, в себя. Улыбкой и добрым смехом наши артисты цирка поддерживали надежду на скорую победу и возвращение домой. И зрители забывали на время обо всех тяготах.

Весной 1945г. пришла разнарядка – ехать на гастроли в Улан-Удэ. Началась война с Японией, и мы должны были прибыть во Владивосток. Приказом К. Е. Ворошилова наши теплушки и платформа с белыми медведями шли под грифом «Груз особого назначения» цеплялись к любому составу, идущему на восток. Наш путь лежал через Иркутск. Впереди нас ждали новые испытания.

Как-то даю телеграмму своему администратору: «Дорогой мой, готовь ямы для „мертвяков“. Организуй оркестр. Жди, еду. Эля». На почте такую телеграмму приняли очень настороженно. И я со смехом пояснила, что «мертвяки» – это бревна для крепления во время представления на манеже. Наша работа, даже в таких повседневных рабочих моментах, вызывала улыбку или смех. Мы всегда были рады дарить хорошее настроение, будь это на манеже или просто в нашей жизни.

Наше искусство цирка – это искусство дерзких мечтателей и романтиков, оттачивающих своё мастерство в атмосфере особого братства, прежде всего – традиций наших династий».

Инвалиды войны при неоценимой поддержке своих партнёров, добились права выхода на арену. Это и Вячеслав Зимин – гимнаст на турнике, Леонид Петлицкий – балансёр-першей, Лев Осинский – один из лучших эквилибристов мира, и многие, многие другие. Лев Александрович Осинский служил в противотанковой истребительной артиллерии, получил тяжёлое ранение в 1943 г. на Курской дуге в танковом сражении под Прохоровкой. Он вернулся с фронта без левой руки. С 1944 г. стал работать в номере эквилибристов под руководством Волжанского, а с 1950 года —самостоятельно с номером «». Соло-эквилибр на одной руке

Акробат весь номер должен стоять на руке и это своеобразный « номера, самый-самый сложный и даже рекордный трюк, в который Лев Александрович внёс свои « Он модернизировал пьедестал, технически усовершенствовав его, нашёл новую форму «» номера и довел до высокого совершенства технику работы. Весь номер был построен на пластичности, красоте, цельности композиции. Артист создавал поэтический образ « зритель с восхищением и восторгом, затаив дыхание следил за исполнением номера. гвоздь» поправки». подачи циркового»,

Его поистине героическому поступку был посвящён художественный фильм « заснятый в 1976году на киностудии им. Александра Довженко (Сценарий – Виктора Иванова, режиссёр Леонид Нечаев). Отечественные кинофильмы посвящены гражданскому подвигу эквилибриста с одной рукой. «» – так говорили о нём. Эквилибрист», «Эквилибрист», «Человек в зелёной перчатке» Маресьев цирка

Благодаря воле, мужеству, упорству наши цирковые артисты продолжали радовать зрителя своим отточенным искусством. Их называли людьми несгибаемой воли легендами цирка, а наше цирковое искусство было признано лучшим в мире. Этим всё сказано.

А вот воспоминания Героя Советского Союза К. Самсонова: «Вся Королевская площадь поверженного Берлина была заполнена спящими усталыми, опаленными пороховым дымом и нередко ранеными бойцами. Различного рода боевая техника, обозы с лошадьми, дымящиеся полевые кухни – вся площадь вдруг вздохнула и зашевелилась: оказывается, приехали артисты. Ещё горит город, весь в отблесках пламени, а на ступеньках Рейхстага идёт необыкновенный концерт…».

В труднейших условиях военного времени были созданы цирковые студии – акробатическая и конная, воспитавшие молодые цирковые кадры. Строили прекрасные цирки в Барнауле, во Фрунзе, в Ижевске, в Ташкенте. Цирковое искусство в годы войны не погибло, а наоборот, несмотря ни на что, окрепло, набралось новых сил. Итоги конкурса на лучшие произведения циркового искусства, объявленные ещё в 1942 г., показали, что за время войны было выпущено свыше 150 новых номеров и аттракционов. Артисты были настоящими рыцарями великого и дерзкого Искусства Радости и Восторга..

Прекрасное и вдохновенное искусство Цирка продолжает сегодня лучшие в мировом пространстве традиции отечественного цирка – служить улыбке, смеху, радости зрителя, его надеждам и мечтам, вопреки непростым реалиям Жизни!

Владимир Дуров: Династия. Таинство и загадки психологии четвероногих артистов

Дурову Владимиру Леонидовичу (1863—1934), знаменитому отечественному цирковому артисту, клоуну-сатирику, дрессировщику, писателю, ученому-зоопсихологу, первому Заслуженному цирковому артисту России (1927) отмечается 25 июня (по старому стилю) 159 лет со Дня рождения.

Владимир Леонидович Дуров

Владимир Леонидович разработал свой метод дрессировки – отказался от кнута и хлыста при работе с животными. «утверждал В. Л. Дуров. Он впервые превратил цирк из развлечения для взрослых, в детский праздник. Жестокость унижает, только доброта может быть прекрасна» –

эти названия знакомы не только жителям Москвы и городов нашего Отечества, но и многим гостям из других стран. В Уголке были открыты театр « на сцене которого выступали животные и птицы, где до сегодняшнего дня царит мир и согласие между Человеком и Природой. Девиз Уголка всегда был «Уголок дедушки Дурова», «Страна чудес дедушки Дурова», «Театр зверей имени В. Л. Дурова» – Крошка», «Забавляя – поучай!».

В. Л. Дурову удалось создать учреждение, подобного которому нет в мире, поскольку здесь находился не только «», где выступали дрессированные животные, но и обширный естественнонаучный музей. Была также создана научная зоопсихологическая лаборатория, в которой велись наблюдения за поведением животных, где работали известнейшие ученые: академик В. М. Бехтерев, профессора А. В. Леонтович, Г. А. Кожевников, А. Л. Чижевский и др. Здесь разрабатывались приёмы дрессуры, читались для посетителей лекции о психологии животных. Работы в лаборатории внесли весомый вклад в развитие тогда еще юной науки «». Театр Крошка Зоопсихология

В мировом искусстве цирка основателями знаменитой династии считаются братья Владимир Леонидович (1863—1934) и Анатолий Леонидович (1864—1916) Дуровы. Братья Анатолий и Владимир Дуровы были самыми известными и талантливыми артистами русского цирка на всем протяжении его дореволюционной истории.

Владимир Дуров предпочитал дрессировку животных. Изучал труды Сеченова и Павлова, положил их научные открытия в основу своего метода дрессировки поощрением лакомством своего воспитанника за освоенный им трюка, то есть с помощью выработки условных рефлексов у будущего коллеги – четвероногого артиста.

Владимир Леонидович – автор интереснейших книг для детей, среди которых «» (1927) была неоднократно переиздана. В ней автор повествовал, как он учил зверей, как придумывал интересные номера и выступал с ними на арене. В книге он рассказал, например, как заяц-беляк выбивает дробь на барабане, серая ворона важно кричит своей подруге: Морской лев жонглирует, мирно едят из одной кормушки лисица и петух, кружатся в удивительном танце волк и козёл, а трудолюбивый медведь подметает двор…Каких только замечательных артистов не было в театре: обезьянка Мимус, барсуки Борька и Сурка, морские львы Лео и Васька и дрИ многое другое, очень интересное о своих удивительных воспитанниках было сообщено ребятишкам-читателям. Мои звери «Давай, давай». .

Владимир Леонидович рассказал кроме того о Бишке, которая была обыкновенной дворняжкой, но это не помешало ей стать замечательной артисткой: « Однажды я играл на пианино. На кресле, свернувшись калачиком, дремала Бишка. Вдруг меня кто-то толкнул. Не переставая играть, я отодвинул ногу. Через минуту снова толчок. Смотрю – Бишка. – Тебе чего, Бишка? Бишка молчит. Я продолжаю играть. Бишка снова трогает меня лапой. «Неужели у собаки музыкальный слух? – подумал я. – Надо проверить». Я начинаю играть грустный-прегрустный мотив. И что же? Собака вздыхает, смотрит на меня печально, в глазах слёзы. Я перехожу на весёлый, бодрый марш. Уши Бишки поднимаются, глаза блестят. Я убедился: у Бишки неплохой музыкальный слух. Бишка отлично исполняла мои приказания… А вскоре я обращаюсь к публике:

– Моя Бишка – прекрасный музыкант! Пускай кто-нибудь скажет, какую ноту взять на рояле.

Из публики кричат:

– ре

– фа

– соль

– Пускай фа… Бишка, возьми ноту фа! – говорю я.

Умная собака подходит к роялю, поднимает лапу и бьёт по клавише».

Династия Дуровых подарила Отечеству Народных артистов СССР: Юрия Владимировича, Владимира Григорьевича, Наталию Юрьевну и Льва Константиновича Дуровых, а также

Народных Артистов России Терезу Васильевну Дурову и Юрия Юрьевича Дурова, Заслуженного деятеля искусств РСФСР Анну Владимировну Дурову-Садовскую, Заслуженного Артиста России Терезу Ганнибаловну Дурову (Дуров В. Г. Мои артисты. К., 1953; Дурова Н. Ю. Арена. М., 1965; Энциклопедия).

Братья Владимир и Анатолий Дуровы родились в Москве, в семье полицейского пристава Тверской заставы Леонида Дурова. С самых ранних лет Володю тянуло к зверям и птицам. В детстве он уже возился с голубями, собаками и другими животными. Володя тогда уже мечтал о цирке, потому что в цирке показывали дрессированных животных. Мать умерла, когда Владимиру едва исполнилось лет, вскоре не стало и отца. Братья стали круглыми сиротами и воспитывались в семье их крёстного отца, адвоката Захарова. Он готовил их к военной карьере, с этой целью братья были отданы в Первую Московскую гимназию – нечто вроде кадетского корпуса. 5

Однако братья увлекаясь акробатикой, цирком, убегали на народные гулянья посмотреть выступления клоунов в балаганах. В наказание их отправили к бабушке во Вдовий дом, где началась их дружба с известным писателем А. И. Куприным.

Братья решили попасть в Тверь – в цирк Ринальдо, где они прошли трудную школу актерского мастерства, освоили цирковые профессии, пробуя себя в различных жанрах как акробаты, жонглеры, клоуны. Им казалось, что именно здесь, в ярмарочном водовороте, в окружении народа, живет свобода духа и душа земли, на которой они родились. – говорили о себе Дуровы. «Короли шутов, но не шуты королей»,

Выходцы из дворянской семьи уже в юности начали выступать в труппах. Используя опыт скоморохов, балаганных зазывал, медвежатников, Дуровы утвердили публицистическую и сатирическую клоунаду. Владимир поставил дрессировку на научную и гуманную основу. Артист обходил круг манежа, потрясая согнутыми в локтях и поднятыми вверх руками. На нём был из шелка и парчи или бархата костюм, чулки и мягкие цветные или лакированные туфли.

Каждый из братьев в цирке делал самостоятельную карьеру, перепробовав себя в различных жанрах. При этом братья выступали в разных цирках, пытаясь выяснить, кто же из них лучше, братья не давали расслабиться друг другу, оба работали и с животными, а в итоге добились весьма впечатляющих результатов.

Владимир Дуров выступал как силач, звукоподражатель, иллюзионист, акробат, художник-моменталист, куплетист и клоун, вскоре стал выступать как клоун-дрессировщик. И всё-таки у него лучше получалось общение с животными, здесь, в дрессировке, он достиг уникальных результатов. Для самообразования в качестве вольнослушателя он ходил на лекции физиолога Ивана Сеченова. А с 1887 года – в московском цирке Саламонского он стал выступать как клоун-дрессировщик и сатирик. Мечтой Владимира было построить собственный дом для зверей, поселить их там в наиболее подходящих для каждого условиях, наблюдать, лечить, учить и показывать зрителю их искусство.

Анатолий начинал как канатоходец и акробат на трапеции, впоследствии остановился на клоунаде в разговорном жанре, т.к. мало кто мог составить ему конкуренцию на сцене и манеже. Он стал первым из клоунов, который выступал без грима, в богатом костюме и под своей фамилией. Многие называли именно Анатолия Дурова родоначальником политической сатиры. Например, он выпускал на манеж гуся и говорил, обращаясь к публике: «». За свою критическую позицию, власти не очень жаловали Анатолия Леонидовича, он неоднократно подвергался репрессиям со стороны полиции и высылался из ряда городов без права въезда в них. Вот посмотрите, какие у нас важные чиновники