Полная версия:

Предсказательные сны

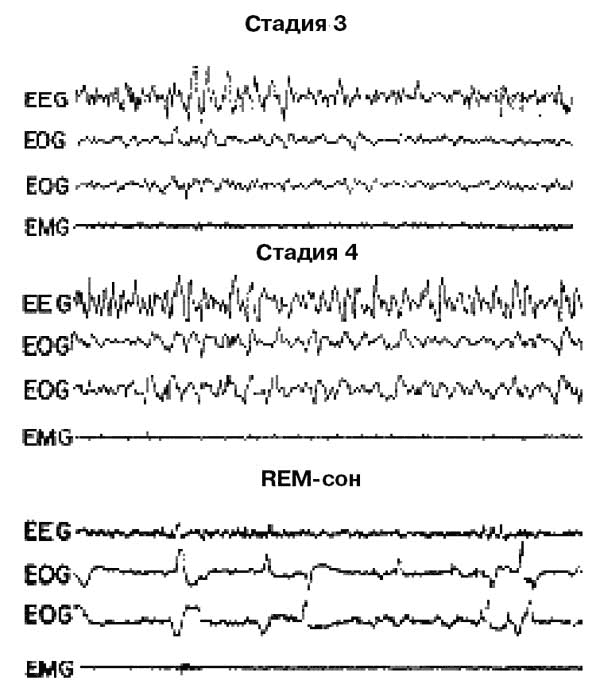

Стадия 4. Количественный рост дельта-волн. Они начинают доминировать на EEG.

REM. EEG возвращается к низковольтному узору смешанной частоты, похожему на узор стадии 1. Появляются вспышки быстрых глазных движений. Фон EMG виртуально отсутствует, но на этом фоне могут наблюдаться многочисленные небольшие подрагивания мышц.

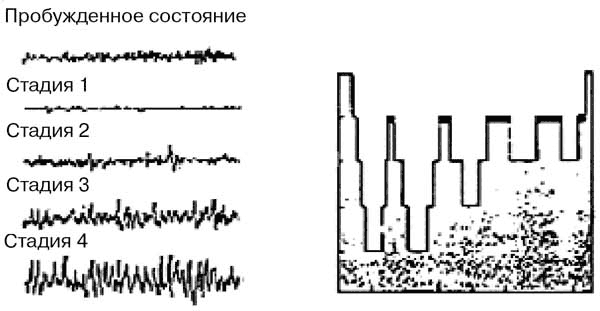

В основном главные отличия стадий 1, 2, 3 и 4 видны в их узорах (см. илл.). Конечно, имеются некоторые исключения, но общая физиология этих стадий схожа. И, наоборот, физиология REM-сна радикально отличается от других четырех стадий. Поэтому ученые выделяют два основных вида сна: REM-сон и NREM-сон (то есть неREM-сон).

NREM и REM сны циклически меняются в течение ночи. Кроме некоторых патологических состояний ночной сон начинается с 80 минуты NREM-сна (примерно), за которым следует период REM-сна, равный 10 минутам (примерно).

Этот цикл NREM-REM-снов (примерно 90 минут) повторяется 3–6 раз в течение ночи. При успешном завершении циклов количество стадий 3 и 4 уменьшается и пропорция цикла, отведенная REM-сну, имеет тенденцию к нарастанию.

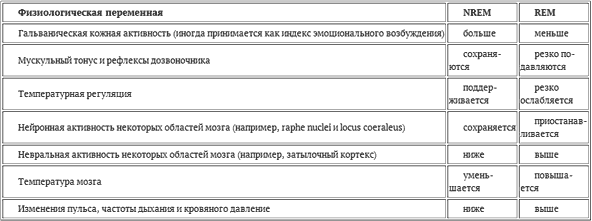

При сравнении узоров NREM- и REM-снов видно, что сон не является простой однообразной приостановкой активности, как веками считали люди.

Сон демонстрирует сложное и прекрасно организованное функционирование различных физиологических переменных.

Согласно электрографическим исследованиям, сновидения отмечались на протяжении всего сна в периоды «активного сна» в среднем в течение двух часов. Первое сновидение наступало через час после засыпания и длилось около 10 минут, затем, с перерывами в 70–90–120 минут появлялось еще от трех до пяти сновидений, каждое по 20–30 и более минут, увеличиваясь к утру.

Теперь рассмотрим важный вопрос: как глубина сна связана с различными стадиями сна. В основном – никак! Глубина сна – термин, который иногда используется для описания характера определенной части сна – является архаической концепцией, пережитком идеи о том, что сон – это сокращение активности мозга. Если бы сон был уменьшением активности мозга, то мы действительно могли бы описывать периоды сна степенью уменьшения физиологической активности или «глубиной».

Но факты свидетельствуют о том, что никакой глубины сна не имеется, так как активность физиологических переменных увеличивается или уменьшается согласно стадиям, описанным ниже.

Исследователи сна пока не понимают, почему происходят такие уникальные изменения в физиологических переменных во время различных фаз сна, но им уже ясно, что это неоднообразное увеличение или уменьшение активности. Следовательно, термин «глубина сна» имеет мало смысла, если только он не ссылается на что-то очень конкретное. Обычно ученые используют его для описания сопротивления организма при пробуждении с помощью внешних стимулов (например звуков).

Утверждается, что стадии 3 и 4 (для людей) являются «глубоким» сном в том смысле, что для пробуждения из них требуются более громкие звуки, чем для стадий 1, 2 или REM. Но для пробуждения кошек и крыс более громкие звуки требуются для REM. Так что и в этом отношении термин «глубина сна» очень ограничен в применении.

Столкнувшись с разнообразием отличий между сном и пробужденным состоянием, с различиями между типами сна, мы можем задаться вопросом, а почему EEG, EOG и EMG широко используются в качестве определяющих критериев физиологического сна, в то время как другие переменные описываются как корреляты сна и его стадий. Откровенно говоря, все измерения, известные нам, являются коррелятами, и нет ничего священного в EEG, EOG и EMG. Их выбор в качестве критериев объясняется следующими причинами.

1. Историческим прецедентом: они были самыми ранними ерами, используемыми для описания сна и его стадий.

2. Относительной легкостью измерений: требуется менее специализированное оборудование. Возможно использование поверхностных электродов. Другие измерения (например сканирование определенных клеток мозга) требуют хирургически имплантированных электродов.

3. Интенсивностью отличительных признаков: EEG, EOG и EMG в комбинации выполняют хорошую работу в описании различий сна и бодрствующего состояния. Другие средства (например пульс или частота дыхания) могут варьироваться в различных стадиях сна и пробужденного состояния, но они нечетко описывают эти стадии.

Тем не менее имеются случаи, когда EEG, EOG и EMG недостаточно хорошо описывают некоторые состояния. Например, при переходе от бодрствования ко сну наблюдались состояния, когда в течение нескольких минут EEG выглядела как в случае бодрствования, но люди при этом не осознавали своего окружения.

Имелись и более крайние диссоциации, когда на длительные периоды некоторые физиологические и поведенческие критерии указывали на одно состояние, в то время как другие критерии регистрировали другое состояние. Примерами являются разговоры и хождение во сне, каталепсия (состояние, в котором люди испытывают торможение мышечного тонуса, как в REM-сне, но сохраняют EEG, как у пробужденных людей, и осознают окружение), нарушения REM-поведения (в которых торможение мышц отсутствует, так что люди могут энергично двигаться, в то время как остальные черты REM-сна сохраняются).

По традиции, некоторые из этих состояний относят ко сну (например хождение во сне), а другие считают пробужденными состояниями (например, каталепсию). Эти ничем не обоснованные условности затемняют тот факт, что указанные состояния сочетают в себе процессы сна и пробужденного состояния. Следовательно, мы должны понять каждый процесс и определить, почему они так по-разному соотносятся друг с другом. Одной из насущных целей современных исследований сна являются понимания взаимодействий сна и пробужденного состояния. И, конечно же, остается нерешенным основной вопрос: а что же такое сон?

Сколько же надо спать человеку ежедневно? Японские ученые установили, что люди, уделяющие сну примерно семь часов в сутки, в среднем живут дольше тех, кто спит меньше или больше. Такие результаты показало масштабное исследование, проведенное группой врачей японского Университета Нагоя во главе с профессором Акико Тамакоси. С этой целью с 1988 по 1999 годы при поддержке правительства они наблюдали с этой целью за жизнью 110 тыс. человек в 45 районах Японии. Еще более десяти лет ушло на анализ результатов и выработку методики, призванной выделить только влияние сна на продолжительность жизни без учета других факторов типа стрессов, болезней и т. д.

Японские исследователи уверяют, что зафиксировали самый низкий уровень смертности в группе, ежедневно уделяющей сну 6,5–7,5 часов. У тех, кто спал в сутки менее 4,4 часа, жизнь в среднем сокращалась примерно в 1,6 раза. Исследователи уверяют, что еще вреднее спать слишком долго. В группе, уделявшей сну более 9,5 часов в сутки, смертность была в 1,7–1,9 раза выше, чем у тех, кто спал заветные семь часов.

Наверное, с этим утверждением не согласился бы легендарный Премьер-министр Великобритании, выдающийся политический деятель, оратор и писатель Уинстон Черчиль[2], проживший 91 год, который в юности, понаблюдав некоторое время за вольером со львами в зоопарке, принял для себя «львиный» распорядок дня и практиковал сон после каждого приема пищи (!). Впрочем, и другие привычки этого великого человека противоречили нынешним понятиям о здоровом образе жизни (например любовь к хорошим сигарам и высококачественному виски).

В то же время стоит указать, что в странах с наиболее высоким уровнем жизни отмечается и наибольшая продолжительность жизни в то время, как в странах, стоящих на низкой ступени экономического развития, эта продолжительность крайне низка и вряд ли зависит от продолжительности сна.

Сон – это наилучший отдых и наиболее естественное состояние покоя. Это – расслабление нервов и мозга. Короткий сон, длящийся иногда всего несколько минут, может, как по волшебству, устранить усталость, разбитость и расслабление и вновь оживить и укрепить человека; и, наоборот, долгий сон может не принести освежения и бодрости. Как прав поэт, сказавший: «В глубину тайн природы не проникнет ни один человеческий ум». И действительно, жизненный процесс, совершающийся в нашем теле во время сна, остается для нашего ума во многих отношениях столь же необъяснимым и загадочным, как и многие явления, происходящие в нашем организме во время состояния бодрствования.

Доктор Э. Брюкке[3] писал: «Есть только один пункт, на который никогда не должно распространяться закаливание, это – ночной отдых. В обществе сильно в ходу мнение, что надо приучать детей спать только 7 часов, что долго спать – дурная привычка. В действительности же следовало бы держаться как раз обратного. Количество сна, потребное для человека, зависит вообще от его сложения, а в особенности от его нервной системы. Детям надо давать спать столько, сколько они хотят. Придет время, когда школьные и другие занятия уже сами позаботятся о том, чтобы дети не спали слишком много. Вмешательство требуется лишь тогда, когда дети вечером отказываются идти спать, лежат долго, не засыпая, требуют, чтобы около них кто-нибудь сидел или что-нибудь рассказывал им и т. п. Уже с чисто педагогической точки зрения не следует, чтобы дети привыкали лежать в постели, не засыпая. В таких случаях лучше не давать им спать в течение дня, и тогда дети вскоре приучатся засыпать вечером быстро и крепко».

«Вместе с тем я должен заметить, – продолжает профессор, – что те натуры, которые нуждаются в большом количестве сна, вовсе не принадлежат к так называемым сонливым натурам в обычном смысле этого слова. Наоборот, наблюдения показывают, что обычно большая потребность сна может быть связана только с высшим умственным развитием и с интенсивнейшей мозговой деятельностью».

«В том случае, когда приходится будить детей, – замечает, наконец, проф. Брюкке, – следует делать это с величайшей осторожностью, безразлично, идет ли речь о маленьких или больших детях; детей постарше надо окликнуть ласково, но не громче того, чем следует; маленьких детей, которых по возможности вообще нужно избегать будить, не надо стаскивать с постели, а либо разгулять им сон, не вынимая из последней, либо даже не прибегать и к этому, если то, что с ними нужно сделать, можно произвести в состоянии полусна»[4].

Глава 2. Спровоцированные сны

Совершенно ошибочно считать, что сны раскрывают нас такими, каковы мы есть в неизведанных глубинах нашей природы. Сны не в состоянии сделать этого: они рисуют либо то, что уже было и прошло, либо, еще чаще, то, чего не было и не могло быть.

П. Д. УспенскийУвлеченность глупенькими «сонниками» при всей внешней ее безобидности говорит о том, что уровни невежества и суеверия у очень многих наших сограждан осталися на уровне того же 1902 года, когда были впервые выпущены упомянутые нами в предисловии откровения киевской ворожеи. Пассивное наблюдение собственных снов и последующее ковыряние в соннике, в его списке объектов-ассоциаций (чужих, напомним, а вовсе не ваших) в поисках явно чужого и чуждого «объяснения» смотрятся наивно и жалко. Ваши сны, даже самые многозначительные и весьма тревожные могут не означать ровным счетом ничего, поскольку они могут быть не продиктованы свыше, а просто оказаться навеянными внешними и совершенно механическими причинами!

Между тем уже издавна, еще со времен Авиценны и Гиппократа, лучшие врачи Европы не так уж плохо понимали подлинные причины здоровых и нездоровых снов, а потому довольно успешно «получали» их активным способом: они частенько планировали сны, умели делать их спокойными и мирными или яркими и живыми.

Взаимосвязь между снами и внешними раздражителями нервных окончаний установлена уже давно и никем не подвергается сомнению, поскольку чересчур она уж очевидна и многократно проверена врачами на практике.

Известный германский писатель и мистик XVIII века Карл Эккартсхаузен[5] в книге «Ключ к таинствам натуры» (СПб.: 1821) так пишет о своих экспериментах со сновидениями: «…имею доказательства, что употребление за ужином некоторых трав в состоянии произвести неприятные и приятные сны. Для произведения последних, то есть приятных, весьма хороша мелисса… Один мой знакомый всегда видел сны страшные, так что он со страхом каждый вечер ложился спать. Я присоветовал ему несколько дней сряду ставить ввечеру ноги в теплую воду и дал ему пить селитру в лимонаде, перед сном же велел ему жевать мелиссу и нюхать приготовленный из нее уксус. В короткое время расстроенное его воображение пришло в порядок, и сны его стали покойны и приятны. Употребление бобов, чечевицы и гороха, особенно вечером, производит тяжелые сны».

Попробуйте заснуть, например, в квартире, где накануне были покрашены полы или мебель. Вас будут мучить кошмары, а утром вы останетесь сонным, невыспавшимся, с совершенно ничего не соображающей головой, с «мутными мозгами».

И, наоборот, если, например, вы попробуете класть на ночь поблизости от подушки свежие листья валерианы, то сон становится значительно более глубоким и спокойным. Более того, некоторые врачи утверждают – так можно ликвидировать и ряд развивающихся сердечных недугов, в первую очередь, связанных с психикой и возрастных.

Разные растения, их листья или кашица из них в мисочке возле подушки дают разные эффекты, но все же предсказуемые и сходные для большинства людей в силу сходства их симпатической и парасимпатической нервных систем.

Если же вы любитель эротических снов, то можете попробовать выпить немного заваренной травы пустырника. Он содержит сосудорасширяющие вещества и, особенно после просмотра «на ночь» неких «способствующих» картинок, фото и фильмов, может предоставить вам соответствующие виды и ощущения.

Применяя запахи специфические, свойственные каким-то определенным объектам, можно вызвать во сне появление именно этих объектов. Запах неслышно принесенной свежей рыбы для спящего рыбака породит рыбу и рыбную ловлю, а для кухарки, которая на рыбалке не бывала, – воспоминания об ухе и сковородке.

Запах бензина, духов, дегтя, ацетона, клея, специфического лекарства, вина, водки, крапивы и т. п. – все это породит во сне определенные ассоциации и воспоминания. Тогда, разбудив спящего, можно выяснить, что он видел – скорее всего, это будут, соответственно, автомобиль и бензобак, сон о ремонте квартиры и ацетоне, огород и заросли крапивы…

Ощущения подчас связаны с тем веществом, которым у спящего испачканы руки. Во сне он постоянно подносит их к лицу и ощущает соответствующие запахи.

Скажем, уже упоминавшийся К. Эккартсхаузен рассказывает об одной своей «шалости», которая на его подопытных произвела впечатление подлинного колдовства. Он пишет:

«Также делал я еще удивительный опыт, который действительно не достоин замечания господ физиков и служит новым доказательством того, сколь мало нужно к произведению в воображении разных образов.

Однажды я сказал одной особе: «Вы видели сегодня во сне розу». Другой: «Вы во сне гуляли под липою». Третьей: «Вы видели кошку». Все признались, что действительно так было, пришли от того в удивление и приступили ко мне с вопросами: почему я узнал это?

Действие же сие было натуральным следствием употребленного мною способа. У первой особы опрыскал я подушку на кровати розовой водой, у другой – водою из липовых цветов, и у третьей – кошачьей уриною (т. е. кошкиной мочой, что самое пикантное во всем этом выдающемся эксперименте).

Но надобно, чтоб сии особы о том не знали, да и подушки должно напрыскать слегка, чтобы запах был слабый. Во время сна воображение особы, почивающей при запахе розы, который приведет ее фибры в движение, представит ей розу и так далее. Я много делывал сего рода опытов, и редко они мне не удавались: только у людей, движимых сильными страстями, у пьяных или пресыщенных кушаньями…».

Начало научного подхода к изучению сновидений относится к концу XVIII в. Одно из первых более или менее серьезных сочинений по этому вопросу – «Опыт построения теории сна» доктора Г. Нудова[6] – появилось в 1791 г. Автор, между прочим, приводит ценное наблюдение, послужившее отправным пунктом для последующих исследований в том же направлении: одному спящему, лежавшему на спине с открытым ртом, влили в рот несколько капель воды; спящий перевернулся на живот и стал производить руками и ногами плавательные движения; ему приснилось, что он упал в воду и был вынужден спасаться вплавь.

Вера в божественное происхождение снов начала убывать в середине XIX в., когда в своем классическом труде французский врач Альфред Мори, изучивший более 3000 снов, заключил, что сны являлись результатом воздействия внешних факторов. Он сделал исчерпывающий анализ снов и заключил, что они следовали из неверного истолкования смены впечатлений смысла в продолжение сна (например громкий звук в течение ночи, стимулируя сон о грозе). Так, он описал, как край простыни, прикоснувшийся к шее человека, вызвал в последнем ассоциацию с судом французского революционного трибунала, перед которым он во сне предстал: как был осужден, приведен к эшафоту, связан палачом и как в финале сна на его шею упало лезвие гильотины!

Мори рассказывает, что однажды, в то время как он спал, к его носу поднесли флакон с одеколоном; этого было достаточно, чтобы ему тут же приснились парфюмерная лавка, Каир, восточные страны, где ему довелось незадолго перед тем побывать.

В другом опыте Мори осветил красным светом лицо спящего; испытуемому приснились гроза, вспышки молнии, раскаты грома.

В его работе приводится пример, как в одной швейцарской гостинице, переполненной путешественниками, как-то ночью во время грозы почти всем постояльцам снился один и тот же сон: будто во двор с оглушительным шумом въезжают экипажи с новыми путешественниками, которые еще больше стеснят живущих в гостинице. Эти факты свидетельствуют о влиянии внешних раздражений на деятельность мозга во время сна.

Немецкий психолог И. Бернер в своих опытах закрывал спящим нос ватой и почти всегда наблюдал следующее: спящий начинал метаться, стонать, затем просыпался и рассказывал о сновидении, в котором какое-то чудовище, постепенно увеличиваясь, грозило его задушить. «Душил домовой!» – заявляли в прежнее время крестьяне, когда заходила речь о таких снах.

Интересный ассоциативный ряд, породивший причины сновидения, привел А. Леманн. Он пишет: «Для лучшего объяснения сказанного я расскажу один из наиболее характерных моих снов. Мне снилось, что я сижу в вагоне с одним моим родственником, который мне рассказывает о велосипедной гонке, где он присутствовал, причем один из гонщиков был ранен. Тотчас мне представился велосипедист, входящий со своею машиною в омнибус; при этом он ее уронил и ранил себе ногу. Все присутствующие думали, что нога сломана, но упавший легко вскочил и пошел своей дорогой. Потом вдруг мы очутились за обедом с д-ром К., который страшно на меня сердился за то, что я взял несколько луковиц, которые он очень любил, а я терпеть не мог, и только в рассеянности положил себе на тарелку. Здесь я проснулся.

Конечно, такой сон со стороны может показаться сплошной чепухой, но для меня он весь построен на ассоциациях представлений. Историю с раненым велосипедистом я накануне сквозь сон слышал в вагоне, и при этом мне вспомнился случай, виденный мною несколько недель назад, когда велосипедист хотел влезть в экипаж и при этом уронил свою машину, так что колесо упало ему на ногу, впрочем без всякого вреда и для него и для велосипеда. Картина быстро излеченной ноги вызвала представление о враче К., прославившемся своими излечениями ног и действительно большого любителя лука. Таким образом, одно представление вызвало другие, находившиеся с ним в какой-нибудь связи; из этого видно, что путаница, видимая во сне, является естественным следствием того, что большая часть представлений в течение времени образует самые разнообразные ассоциации».[7]

Физиологи установили, что между сном и бодрствованием нет резкой границы и одно состояние постепенно и незаметно переходит в другое. Из этого вытекало заключение, оправдываемое опытом, что цепь представлений, начавшаяся при засыпании, тянется и во сне. Так как это продолжение совершается по закону ассоциации, причем одно представление вызывает другое, то такого рода сновидения можно назвать «сновидениями по ассоциации». Тщательные исследования В. Вейгандта[8] и других ученых множества сновидений доказали, что эти сновидения имеют исходной точкой раздражения нервов. Такие сновидения Вейгандт назвал «снами раздражения».

«Однажды мне показалось, – пишет Вейганд, – что я лежу на операционном столе, и в руку мою была воткнута длинная игла, которая при обратном вынимании сильно поранила мне руку. Я почувствовал такую сильнейшую боль, что проснулся и почти дошел до обморока. Оказалось, что указанное место руки подверглось самому незначительному давлению со стороны ручки дивана, на котором я заснул».

Итак, значительная часть приснившихся нам сновидений спровоцирована событиями сиюминутными. Но только какая-то часть.

Даже такая известная гадалка и предсказательница снов, как мадам Тэбб (на ее сонниках выросло два поколения россиян: дореволюционное и, 70 лет спустя, послеперестроечное), – честно признавала: «Древние утверждали, что можно с помощью рецептов, амулетов, молитв и рисунков управлять снами, вызывать сладкие и приятные сны и избегать неприятных. Для этих целей они советовали класть лавровую ветвь у изголовья. Не хотите ли такой же совет: сладкие сны снятся мирному сердцу в любом состоянии, у злого нет приятных снов. Делайте добро всем, любите и посвящайте себя другим, и ваши сны будут полны приятных моментов. Не читайте на ночь страшных историй – они вернутся к вам во сне в виде таких же ужасных образов. Идите спать с приятными мыслями, и у вас будут приятные сны». Мудрый совет!

Итак, лавровая ветвь и благие мысли порождают хорошие сны, а ужастики порождают ночные кошмары? Но ведь кошмары являются во снах не только любителям Хичкока, но и тем, кто наяву и мухи не обидит. И кошмары эти порой сбываются наяву!

Глава 3. Подневольные сны

В «состоянии полусна» я понял, что совершаемое мной усилие является не столько старанием что-то увидеть, сколько попытками открыть глаза. Именно это ощущение вместе с ощущением сомкнутых век, которые я никак не мог разомкнуть, порождало чувство «слепоты».

П.Д. УспенскийКто не слышал страшных рассказов о лунатиках, то есть о тех, кого таинственная власть Луны заставляет вставать посередине ночи и ходить во сне? Время от времени в прессе даже появляются сообщения о трагических случаях, происшедших с людьми, «ушибленными Луной», типа: «12-летний школьник Ярослав Т. выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже. Трагедия произошла, когда мальчик, страдающий «лунатизмом», находясь в состоянии сна, выбрался на карниз окна и начал по нему передвигаться. По всей видимости, он в этот момент от холода проснулся, потерял равновесие и рухнул вниз…» Известен мистический случай с мальчиком, которого называли «Бегущий по волнам». В состоянии сомнамбулического транса он выбежал из дому и направился к реке. Родители и няня, безуспешно пытаясь его догнать, вскоре увидели, как ребенок перебежал реку по поверхности воды, затем его маленькая, почти невесомая фигурка исчезла в лучах лунного света. Под утро его нашли спящим в камышах.

С явлением лунатизма связано множество слухов и домыслов, например, считается, что лунатика опасно будить, он, мол, может испугаться и навредить себе.

В медицинской литературе хождение во сне называется сомнамбулизмом, а в просторечии – лунатизмом.

Здоровый человек может видеть во сне, что он куда-нибудь отправляется или выполняет какую-либо работу, оставаясь при этом неподвижным. Лунатик, продолжая спать, оставляет постель и предпринимает прогулку или автоматически выполняет работу, которая ему снится. Выполнив свое дело, он возвращается в постель и спокойно спит до утра; проснувшись, он ничего не помнит о своих ночных похождениях. Вот достоверный рассказ об одном образованном человеке, страдавшем сомнамбулизмом:

«Однажды ночью его застали за переводом с итальянского на французский; он рылся в лексиконе и подбирал слова, как будто пользуясь светом рядом стоявшей свечи. Когда свечу погасили, то он отыскал ее и снова зажег. Между тем это было совершенно не нужно, так как комната была освещена еще другими зажженными свечами, которых он не заметил, так как не знал, что они зажжены».

Естественный сомнамбулизм, проявление которого встречается не так редко, явился, быть может, одной из причин возникновения старинного поверья о существовании домашнего «духа» – «домового». В ночные часы, когда все в доме спят, этот доброжелательный «дух» будто бы выполняет различные домашние работы, которые днем не успели закончить сами хозяева. На самом же деле все это выполняет один из членов семьи, страдающий сомнамбулизмом.