Полная версия:

Древний мир. Полная история

При втором нововавилонском царе Навуходоносоре II (604–561 гг. до н. э.) в Вавилоне появились новые богатые постройки и мощные оборонительные сооружения, велись успешные войны с Египтом, а Финикия, бо́льшая часть Сирии и Палестины, включая Иудею, были захвачены.

Царь Навуходоносор II

После Навуходоносора II имел место период дворцовых переворотов. Последний правитель этой эпохи, Набонид, столкнулся с ростом могущества персидского царства Ахеменидов. В результате, в 539 году до н. э. Вавилон оказался завоеван персидским царем Киром II. С этого времени Вавилон прекратил свое существование как государство.

Этот огромный город просто изчез, и теперь на том месте, где он был, с трудом находят отдельные развалины. Вероятно, такой огромный город был истреблен не без труда. Стены его были слишком мощными. Например, только стена Имгур-Энлиль (основная прямоугольная стена Вавилона, остатки которой сохранились до наших дней) имела длину в примерно 3580 м, а общий периметр укреплений оценивается в 8015 м. При царе Навуходоносоре II толщина стены Имгур-Энлиль была доведена до 5,5 м.

Руины Вавилона

Рассказывают (правда, не без явного преувеличения), что Вавилон был так обширен, что, когда царь Кир взял его, внутренние части города узнали эту новость только после захода солнца. Внутри стен находились поля и паслись стада.

Вообще же в Вавилонии было много цветущих городов, но жители не умели сражаться и не привыкли к войне. А сегодня туристам показывают руины Вавилона, лежащие на территории современного Ирака – в 90 км от Багдада.

* * *Что же касается Семирамиды[3], то надо сказать, что эта женщина играет очень важную роль в восточных преданиях. Воображение народа придумало ей необычное происхождение. Якобы у богини, которую ассирийцы называли Деркето, была дочь, и богиня оставила ее в пустынном месте, окруженном скалами. Около этого места голуби вили свои гнезда. Они по внушению доброго духа воспитали младенца. Одни согревали девочку, покрывая ее своими крыльями, они кормили ее молоком, взятым у пастухов. А потом пастухи заметили, что у них пропадает молоко и сыр, и они нашли девочку. И они взяли ее к себе, а потом отнесли к смотрителю царских стад Симмасу. Тот сделал девочку своей дочерью, дал ей имя Семирамида и примерно воспитал. Своей красотой она превосходила всех, и это стало залогом ее будущей карьеры.

А затем во время поездки по тем краям Семирамиду увидел Оннес, первый царский полководец, и он сразу же влюбился в нее. Он попросил у Симмаса ее руки и, забрав в Ниневию, сделал своей супругой. Потом началась война с соседней Бактрией[4]. Прибыв вместе с мужем на место боевых действий, Семирамида, переодевшись в мужскую одежду, начала изучать боевую обстановку.

Следует сказать, что Бактрия была труднодоступна, так как ее окружали высокие горы. Горцы были воинственны и возвели множество мощных укреплений. Не раз ассирийцы терпели там поражения. Вот и теперь Бактрийский царь заперся в своей столице и не собирался сдаваться.

Изучив крепость, Семирамида заметила, что атакующие все время штурмуют стены города и ни разу не пытались захватить арк (так называлась цитадель среднеазиатских древних городов). Защитники же, видя, что неприятель считает арк неприступным, бросили все силы на стены города. Семирамида уговорила мужа дать ей группу воинов и неожиданно напала на арк. Как только осажденные узнали, что неприступный арк взят врагом, смятение и ужас охватили их, и они прекратили сопротивление. Бактрия пала, ее царь погиб, и его несметные богатства достались ассирийцам.

Царь, восхищенный храбростью и полководческим талантом Семирамиды, просил у Оннеса добровольно отдать ему жену, но тот не пожелал этого сделать. Царь начал угрожать ему, и, в конце концов, Оннес, очень любивший Семирамиду, не выдержал и покончил с собой.

Древние авторы приписывают Семирамиде основание Вавилона на берегу Евфрата, возводят к ней не только все ассиро-вавилонские памятники, но и персидские и даже пирамиды, не говоря уже об упомянутых выше висячих садах. Ей же приписываются походы и завоевания до самой Индии и оазиса Амона.

С именем Семирамиды связано множество легенд и мифов, и вычленить из них образ реальной женщины крайне трудно. Современники пишут о ней, как о женщине удивительной красоты и еще более удивительных качеств, среди которых в первую очередь отмечают ее страсть к военным подвигам.

Выйдя замуж за ассирийского царя Нина (Нинуса), Семирамида родила ему сына Ниньяса. Царь Нин, бывший намного старше своей юной супруги, обожал ее и подчинялся любой ее прихоти. Она же думала только об укреплении своей власти, совершая набеги на соседние государства. В результате, Египет, бо́льшая часть Ливии и Эфиопия стали ее добычей. О силе ее армии можно судить по свидетельствам Диодора Сицилийского, который, описывая ее поход в Индию, называл цифру в три миллиона человек, из которых назад вернулось не более трети. В этом походе войска Семирамиды так и не смогли преодолеть афганские пески, а сама царица была дважды ранена (стрелой в руку и дротиком в плечо) и смогла спастись, лишь благодаря скорости своего коня.

В апогее своих успехов Семирамида сказала царю Нину:

– Обещай выполнить одну мою просьбу!

Царь пообещал, а она продолжила:

– На один только день уступи мне царство, чтобы все во всем меня слушались.

Царь вручил ей свой скипетр и посадил на трон. Тогда она хлопнула в ладоши и показала страже на царя:

– Убейте его!

Так погиб царь Нин, а Семирамида стала единовластной владычицей Азии.

Семирамида строит Вавилон. Худ. Эдгар Дега (1861). Музей Орсе, Париж

Взойдя на трон, она украсила Вавилон, сделав его одной из мировых диковин: она построила несколько дворцов и создала для них удивительную систему водоснабжения (говорят, для этих работ она использовала труд двух миллионов рабочих), построила гигантский подъемный мост, а также множество дорог.

«Природа создала меня женщиной, но я сравняла себя подвигами с храбрейшими из мужчин», – так говорила о себе Семирамида.

После возвращения из Индии она едва не была убита своим сыном Ниньясом, но вместо того, чтобы расправиться и с ним, она оставила трон и отправилась в добровольное изгнание (никто так и не знает, где и когда она умерла). По одной из версий, Семирамида все же стала жертвой честолюбия своего сына Ниньяаса. Якобы это он отнял у нее престол и лишил жизни. Но народ не хотел верить в это, и он думал, что она превратилась в голубя и улетела вместе с другими птицами, которые спустились на ее дворец.

* * *После Семирамиды Ниньяс был царем слабым и распутным. Он затворился в своем дворце и думал исключительно об удовольствиях. И им начался ряд царей, которые теряли одно за другим все завоевания первых ассирийских царей. И Ассирийская империя мало-помалу теряла завоеванные земли.

А потом при царе Ассирии Сарданапале (тридцать третьем потомке Нина) угнетенные народы взбунтовались. Сарданапал долго защищался и даже разбил мидийцев и вавилонян в трех кровопролитных сражениях. Но затем враги осадили столицу Сарданапала, однако он не сдавался еще два года. Но во время разлива Тигра разрушилась часть стены, и враги вошли в город. И тогда Сарданапал якобы велел приготовить посреди своего дворца огромный костер, и он сгорел в нем вместе со всеми своими сокровищами, женами и слугами.

В изобразительном искусстве распутник Сарданапал традиционно изображается лежащим на перине.

Смерть Сарданапала. Худ. Эжен Делакруа (1827). Лувр, Париж

На картине изображен момент, когда царь приказывает убить своего любимого коня, собак и женщин, уничтожить все свои сокровища.

Первая Ассирийская империя существовала сотни лет: от Нина (основателя Ниневии) до Сарданапала (до ее уничтожения в конце VII века до н. э. объединенными силами мидийцев, вавилонян и скифов).

После смерти Сарданапала Ниневия не имела владений за своими стенами, однако ни мидийцы, ни вавилоняне не могли удержать ее в своей власти. Мидийцы ушли в свои горы, а вавилоняне были довольны тем, что почти целый век у них были независимые цари. Ниневия воспользовалась спокойствием для преобразования своей империи. А потом она обратила свое оружие на запад – на сирийцев, на финикийцев и на иудеев.

Местонахождение Ниневии было определено в 1820 году. В 1842 году холм Куюнджик, под которым были скрыты руины Ниневии, начал раскапывать французский консул в Мосуле Поль-Эмиль Ботта, но он ничего не обнаружил. Первым руины Ниневии исследовал в 1847 году британский археолог Остин Генри Лэйард. В результате раскопок он нашел дворец царя Синаххериба. Благодаря раскопкам, Лэйард стал знаменитым, а его двухтомник «Ниневия и ее руины», а затем книга «Ниневия и Вавилон» стали крайне популярными в Европе. Методы раскопок Лэйарда не были научными: он так спешил поделиться своими находками с миром, что часто разбивал найденные скульптуры на части или брал только часть их, оставляя остальные в земле. С 1852 года раскопки продолжил сотрудник Лэйарда Ормуз Рассам. В частности, он в 1854 году нашел Куюнджикскую библиотеку, содержавшую более 30 000 глиняных клинописных табличек.

* * *Считается, что Ассирийская цивилизация сложилась по образцу и подобию вавилонской, однако ассирийцы внесли в нее несколько важных новшеств. Образование их империи принято называть первым шагом в деле создания военно-политической организации в Древнем мире. У ассирийцев была стройная система управления, а их армия отличалась прекрасной организацией и в тактическом отношении превосходила любую другую армию предшествующих времен. И в областях медицины и химии ассирийцы продвинулись значительно дальше вавилонян.

В период существования Ассирии цивилизация не выходила за пределы плодородной земли, расположенной у подножий холмов. Сами горы, которые сложно преодолеть и легко защищать, стали границей, за которую спорили месопотамские правители, стоявшие во главе своих армий, и горцы-«варвары», подобно жившим в западной пустыне бедуинам, сильно желали получить под свой контроль богатые города, находящиеся на равнине, чем порождали ужас в сердцах их жителей.

ЖОРЖ РУ, французский историкГлава 3

Древний Египет

Древний Египет представлял собой длинную долину, которая на севере ограничивалась Средиземным морем, а на западе и востоке – горами, между которыми протекал Нил. На юге границы Египта не были определены. Только после длительных войн между египтянами и эфиопскими царями водопады около Сиены (ныне Асуан) были назначены границей. Там скалы затрудняли течение Нила, и там оканчивалось судоходство по Нилу.

Древнегреческий философ Геродот называл Египет даром Нила. А сами египтяне говорили о Ниле, как о «реке, дающей жизнь». Это было связано с тем, что Нил, принося плодородный ил, мало-помалу возвысил берега. При впадении своем в море он образовал дельту. То есть без Нила Египет вряд ли существовал бы; это была бы сухая земля, покрытая горячими песками, как пустыни, которые окружают Египет.

Река не только приносила плодоносный ил с гор Эфиопии, она каждый год наводняла весь Египет. В мае Нил начинал разливаться, и целые сто дней вода в нем постепенно поднималась, а время разлития Нила – это был праздник для всего Египта.

Благодаря Нилу, Египет посреди пустынь, которые его окружают, всегда представлял собой плодородный оазис. На нем в глубокой древности поселилось несколько племен, кочевавших в пустыне. На самом деле, в этой части Африки один только Египет и был издавна населен. И он многим был обязан Мероэ – древнему городу на территории современного Судана (он располагался на восточной стороне Нила между Асуаном и Хартумом). Колонисты из этого города, идя к северу, распространили некоторые необходимые ремесла и свою религию даже в стране за Сиенскими водопадами. Они начали основывать города и строить храмы. Около стен этих храмов селились кочующие народы Египта.

Есть область ниже Мемфиса, и ее жители не страдают от голода. Нет другого народа на свете (а также и в остальном Египте), кто так легко добывал бы плоды своей земли, как здесь. Им ведь не нужно трудиться, проводя борозды плугом, разрыхлять землю [киркой] и заниматься прочими работами на ниве, столь изнурительными для остальных людей. После каждого естественного разлива, когда река, оросив поля, снова входит в берега, каждый египтянин засевает свою пашню, а потом выгоняет на нее свиней. Затем, когда семена втоптаны в почву свиньями, ожидают время жатвы, а потом при помощи этих же свиней обмолачивают зерно и, наконец, свозят его в амбары.

ГЕРОДОТ, древнегреческий философИ везде дикие народы подчинялись влиянию всемогущих богов и полубогов, представляемых жрецами. Жрецами были люди, которые проводили богослужение и хранили священные традиции. И много времени жрецы имели большое влияние на правление в Египте. По сути, почти до тех пор, когда Египет потерял свою независимость, жрецы были равны царям или даже стояли повыше их. Они составляли высший класс общества, и в их руках находились почти все дела.

В настоящее время трудно даже представить себе ту необыкновенную роль, какую играли в Египте жрецы. Они были наставниками молодых поколений, прорицателями, а следовательно – советниками взрослых людей и судьями умерших, которым якобы их воля и знания обеспечивали вечную жизнь. Жрецы не только исполняли обряды при божествах и фараонах, но и лечили больных в качестве врачей, руководили ходом общественных работ в качестве инженеров, влияли на политику в качестве астрологов, и главное – как люди, знающие свою страну и ее соседей.

БОЛЕСЛАВ ПРУС, польский писатель

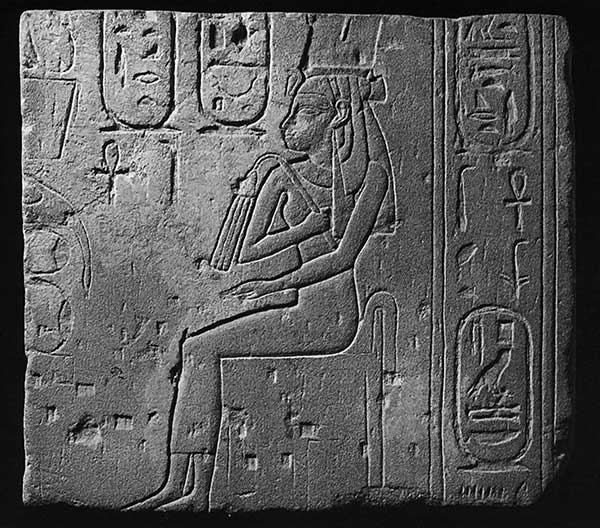

Рельеф «божественной супруги» Нитокрис. Примерно 650 год до н. э. Государственный музей древностей, Лейден

Жрецы управляли Египтом очень долго, но и каста воинов время от времени делалась значительнее, и жрецы вынуждены были делить с нею свою власть. Тогда, говорили жрецы, люди наследовали богам в управлении Египтом. Считается, что первым человеком, который царствовал в Египте, был Менес. Именно он в третьем тысячелетии до н. э. заложил город Мемфис.

От Менеса до Мерида египетские жрецы насчитали 330 царей (фараонов). Эти цари принадлежали к разным династиям, которые царствовали в одно время в разных странах Египта (среди них были эфиопяне и даже одна женщина-египтянка Нитокрис[5]). И самым важным происшествием в этот длительный период было нападение арабов. Они завладели Нижним и Средним Египтом, и только жители Фивского государства остановили их.

Фараон – это современное наименование правителей Древнего Египта. По-видимому, этот термин никогда не был официальным титулом, а возник как эвфемизм, позволяющий обойтись без упоминания царского имени и официальных царских титулов. Обычным же наименованием египетских царей было выражение «повелитель обеих земель», то есть Верхнего и Нижнего Египта. Этот титул символизировал как светскую, так и сакральную власть, и представлял формулу монархического правления.

Глава 4

Царица Хатшепсут

Хатшепсут, хоть и прожила удивительную жизнь, все же не была по достоинству оценена первыми египтологами. В глазах потомков она стала чем-то вроде людоедки, узурпировавшей власть, не задумываясь уничтожавшей своих противников, беспардонно укладывавшей в королевскую постель мужчин, которые днем управляли вместо нее. В итоге она оказалась увешана массой атрибутов, которыми сторонники патриархальной традиции одаривают всех женщин, желающих вести активную жизнь, полную созидания и общественной значимости.

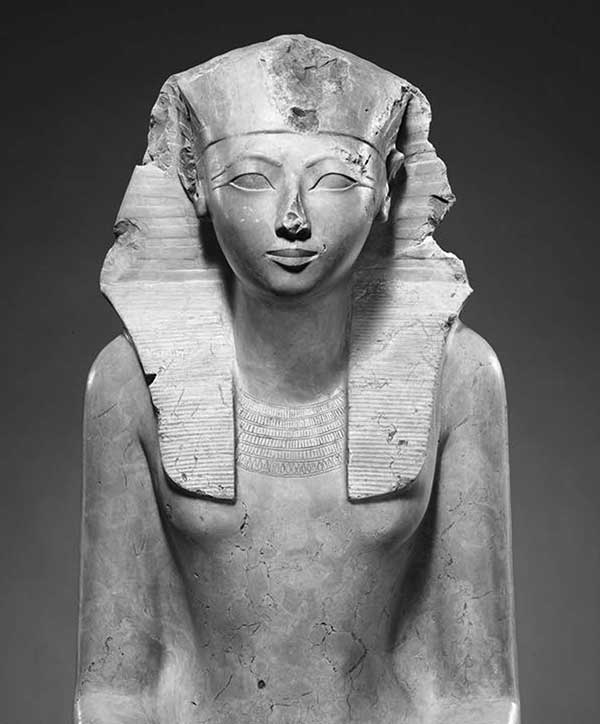

До нас дошли официальные представления «узурпаторши». Все в ней было совершенным: красивые миндалевидные глаза, тонкий нос, маленький рот, большие уши, знак интеллигентности, изгиб груди, деликатное напоминание о ее поле. Скульпторы не искали сходства, но должны были подчеркнуть бессмертный вид этих удивительных людей, сидящих на троне, не знающий ни дефектов, ни старения. Невозможно даже представить себе действительный облик этой царицы. На самом деле, ее роль была весьма позитивна. Она добилась мира, развила экономику страны, осуществила колоссальные по масштабам постройки, в том числе соорудила и свою собственную усыпальницу. Будучи женщиной, созданной для власти, она сделала все, чтобы забрать ее и сохранить.

Она была особой королевской крови, как и ее мать Яхмос, она приходилась правнучкой по материнской линии знаменитой Яхмос-Нефертари, признанной женой бога Амона и удостоенной редкого звания второго пророка.

Хатшепсут была воспитана в духе ее бесконечного величия, ее почти божественной природы. Позже, когда она возьмет власть, она будет ссылаться на эту свою восходящую линию родства: якобы во время ее зачатия сам бог Амон проник в ложе ее матери Яхмос, а вовсе не официальный отец.

Известняковая сидячая статуя Хатшепсут. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Хотя она и считалась дочерью во плоти царствующего бога, она, казалось, была предназначена для ведения обычной жизни египетской принцессы. Но быстро умерли оба ее брата и сестра, и она стала наследницей двойной короны Верхнего и Нижнего Египта, приобретя привычку принимать участие в больших религиозных церемониях и официальных поездках. Она была еще совсем девочкой, когда ее отец Тутмос I присоединился к своим предшественникам в Долине Царей.

Что делать, если не воспроизводить то, чему следовала и ее собственная мать, дабы сохранить династию у власти? Она вышла замуж за своего сводного брата, родившегося от союза ее отца с одной из любовниц. Он стал Тутмосом II после ритуальной церемонии, на которой его новое имя было записано на священных насекомых скарабеях, а народу было объявлено, что у него появился новый фараон. Соответственно, Хатшепсут стала «Великой супругой фараона». Как и ее мать, она не имела наследников мужского пола, но имела одну или две дочери. Что касается ее мужа, человека очень слабого здоровья, то у него даже не было времени проявить свои способности (или отсутствие таковых) – он умер, когда ему было всего 13 лет.

Политическая ситуация вновь стала очень щекотливой, какой она была и после смерти предыдущего монарха. Нет сына, чтобы наследовать трон, в то время как фараон, считаемый потомком бога Хоруса, обязательно должен был быть мужского пола. Еще раз пришлось прибегать к процессу «фальшивой» коронации: Хатшепсут быстро организовала брак своей старшей дочери Нефруры с ее сводным братом, незаконнорожденным сыном болезненного Тутмоса II, которого он, как в свое время и его отец, заимел от одной из своих любовниц. Он стал – в четыре года – новым правителем под именем Тутмоса III.

Надо было его заменить во власти, управлять за него в течение долгих лет. Естественно, вдова умершего фараона, а именно Хатшепсут, стала вести дела Верхнего и Нижнего Египта. Отмечая эту новость, глава города Фивы использовал слова, называющие чудом магический ореол, окружавший любого властителя Египта: «Славное божественное семя, вышедшее из него самого, носовой канат для провинций Юга и швартовый столб для провинций Севера, великолепная кормовая веревка для стран Севера и Юга – такова наша Госпожа». И он настоял на ее абсолютной власти: «Страна будет жить, склоняя голову перед нею, совершенным божественным произведением, происходящим прямо от Бога».

Хатшепсут еще до смерти своего мужа показала себя исключительной личностью, обладающей живым вкусом к архитектуре. Так, например, она побудила Тутмоса II соорудить храмы во славу многочисленных богов, населявших египетский пантеон. В Эсне, в Карнаке, в Нубии, в Кумехе. А также заупокойные храмы в Долине Царей: храм Тутмоса II, который еще не был закончен, когда тот навсегда оставил берега священной реки. И храм будущей женщины-фараона к западу от Фив, в удаленном месте, тайном, неприкосновенном, как она думала. На скале, на некоем подобии плато, господствующем над Нилом (могла ли она себе представить, что тридцатью пятью веками позже сюда будут ходить толпы туристов, восхищающихся красотами Дейр эль-Бахари?). Впрочем, благодаря этому огромному заупокойному храму, богато украшенному скульптурами и фресками, изображающими наиболее знаменательные события ее царствования, мы и можем проникнуть чуть глубже в жизнь прекрасной Хатшепсут.

Навязала ли она себя в качестве фараона сразу же после псевдокоронации ребенка Тутмоса III? Или же подождала несколько лет? Как бы там ни было, очень быстро она предстала со всеми с атрибутами высшей власти: мужская набедренная повязка, короны Верхнего и Нижнего Египта, своеобразная каска «хеперех»; не говоря о титуле «Могучего Быка», ритуально присуждаемом всем фараонам. Положение обязывало взять в твердые руки нетвердую власть. Если бы она оставила ее ребенку, в отношении которого и речи не могло идти о том, чтобы он правил, группировка паразитирующих и соперничающих друг с другом советников непременно заняла бы ее место.

Хатшепсут никогда официально не смещала молодого Тутмоса III. Она просто изображала из себя старшего из двух правителей <…> Вероятно, она надеялась, что он погибнет в бою. То, что он не умер от ран и не был предательски убит, говорит о его осмотрительности.

СЬЮЗЕН УАЙС БАУЭР, американский историкХатшепсут не могла одна руководить такой огромной страной, как Египет, поэтому она опиралась на несколько признанных и квалифицированных специалистов, в том числе на знаменитого Сененмута, который организовал восстановление священных мест по всей стране, заброшенных при правлении Тутмоса I, с большим удовольствием занимавшегося только военными походами. Великая честь создания ее огромного заупокойного храма в Дейр эль-Бахари выпала Сененмуту.

Чрезвычайный размах этих работ, невиданная доселе мобилизация рабочей силы, чрезмерная дороговизна всего этого могут сегодня смутить, но в то время власть шла от богов, и эти боги требовали, чтобы им возводили гигантские места поклонения. В духе самых настоящих фараоновских традиций Хатшепсут развивала престиж страны великих пустынь, возводя обелиски, храмы, гробницы. Она не вела политики завоеваний, как это стал делать после нее Тутмос III, и воспользовалась этим периодом мира, чтобы восстановить армию, заново экипировать ее и таким образом увеличить свой престиж и могущество своей власти.

Что касается руководства страной, то ей нужно было все переоборудовать. Сененмут взялся за то, чтобы заставить платить подати с огромных сокровищ Амона. Торговые экспедиции в Азию возвращались, полные обычными или роскошными товарами, тканями, специями, драгоценными камнями, и это придавало династии репутацию пышности, которая окружала ее в течение веков.

Правление Хатшепсут – это мирная передышка в истории непрерывно воюющего Египта. Она стала возможна, потому что во время ограбления соседних стран и народов были накоплены немалые богатства.

БАСОВСКАЯ Н. И., российский историк-медиевистКонечно, вина Хатшепсут перед лицом истории состоит в том, что она не ушла незаметно, как и было положено женщине, едва Тутмос III достиг совершеннолетия. Но она, без сомнения, чувствовала в себе способности управлять страной и, вероятно, опасалась доверить ее вспыльчивому фараону, который проведет потом 26 лет своего правления в бесконечных битвах и завоеваниях. Была ли Хатшепсут отстранена от власти при жизни? Или она так и умерла с двойной короной на голове? В любом случае, она ушла из жизни в 1458 году до н. э., на 22 году царствования.

Никаких следов ее мумии найдено не было. Бо́льшая часть эпизодов ее жизни, высеченных в камне, была яростно уничтожена ее преемником, который сделал все, чтобы стереть любую память о Хатшепсут. Но она чудесным образом воскресла для потомков много веков спустя.

Глава 5

Живая богиня Нефертити

Имя древнеегипетской красавицы Нефертити уже давно стало нарицательным: если хотят отметить прелести девушки, ее сравнивают с этой египетской правительницей. Однако первыми о том, как действительно выглядела эта женщина, археологи узнали лишь зимой 1912 года. Немецкий археолог Людвиг Борхардт с коллегами вел раскопки остатков очередного дома неподалеку от маленькой деревушки эль-Амарна в Египте, в ходе которых была обнаружена мастерская скульптора. Среди находок внимание ученых привлек фрагмент ларца с надписью «Хвалимый царем начальник работ скульптор Тутмос». Очевидно, так звали руководителя мастерской, ведущего скульптора Ахетатона, произведения которого представлялись на одобрение самого правителя страны.

6 декабря профессора Борхардта срочно вызвали на место раскопок. В нескольких сантиметрах от стены, в кирпичной пыли, виднелась часть какой-то скульптуры. Извлеченная статуэтка была около 50 см высотой и в очень хорошем состоянии – не хватало только зрачка левого глаза, и слегка был обколот лоб. Оказалось, что это выполненный из известняка и раскрашенный бюст царицы Нефертити. Археологи были просто поражены красотой этой женщины: хрупкая шея, немного вытянутый нежный овал лица, прекрасно очерченный небольшой рот, прямой нос с ноздрями, которые можно назвать трепещущими, прекрасные миндалевидные глаза, слегка прикрытые широкими тяжелыми веками, довольно большие уши (знак ума и больших знаний в Египте) … В правом глазу сохранилась вставка из горного хрусталя со зрачком из черного дерева. Высокий синий парик был обвит «золотой» повязкой, украшенной «самоцветами». На лбу когда-то находился урей – священная змея, считавшаяся в Египте символом царской власти.