Полная версия

Полная версияКрайний Восток

Мы подробно остановились на шедеврах графики Государства Крайнего Востока среди прочего и по той причине, что цивилизация Ятая не оставила после себя литературных памятников, по крайней мере, поддающихся расшифровке11.

Нельзя, конечно, исключить, что литературный шедевр какого-нибудь ятайского автора пылится на полках библиотек – будучи написан на языке иероглифов, он неотличим от других памятников письменности, распространённых по странам Дальнего Востока.

На наш взгляд отсутствие запечатлённых на письме творений обусловлено не в последнюю очередь тем, что, как уже упоминалось ранее, превалирующей религией в стране примерно с 7-го века н.э. был дзен-буддизм (чань {кит.}, сон {кор.}, тьен {вьет.}). Попытаемся обосновать приведённую нами гипотезу.

Как известно, Учение дзен передано Буддой Маха-Кашьяпе на горе Гридхракуте (Орлиной горе), что в Индии.

В ходе так называемой цветочной проповеди, выслушать которую собралось великое множество людей, Будда молчал долгое время, держа в руках цветок. Лишь один стоявший в толпе монах (Маха-Кашьяпа) улыбнулся, пробудившись от непонимания, царившего в толпе.

Тогда Будда сказал: «У меня есть сокровище видения совершенного Учения, волшебный дух нирваны, свободной от нечистоты реальности, и я передал это сокровище Маха-Кашьяпе».

Миг пробуждения Маха-Кашьяпы случился, когда Будда поднял цветок над головой. Он увидел цветок таким, каковым тот являлся, и получил «печать сердца». Первый патриарх передал Второму патриарху своё глубокое понимание Учения от сердца к сердцу. Маха-Кашьяпа пробудился благодаря цветку и своему глубокому проникновению в суть Учения.

Основным выводом из этой притчи является то, что «истинное знание» нельзя передать на письме. Лишь направленность на достижение просветлённого состояния и посильная помощь наставника на пути достижения такого состояния может служить ключом к успеху.

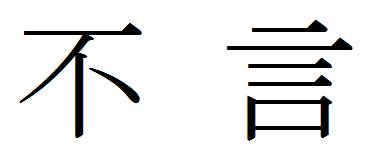

Можно привести также и слова Умэня Хэйкая (Мумона Экая):

Слова не могут выразить всего.

В словах посланья сердца не опишешь.

А понимая их буквально, пропадёшь.

И объясняясь ими, не достигнешь

Ты цели этой жизни – просветленья.

Нам кажется, что концепция эта оказала непосредственное влияние на воззрения ятайцев. Вполне возможно объяснить отсутствие каких бы то ни было литературных произведений Страны Крайнего Востока тем, что её жители приняли на вооружение девиз, который можно выразить словами нашего соотечественника Ф. Тютчева, ёмко и всеобъемлюще вмещёнными в одну строку стихотворения «Silentio!»: «Мысль изреченная есть ложь».

Хотя нельзя исключить, что приведённая выше теория – не более чем заблуждение, обусловленное тем, что до настоящего времени какие-либо прозаические или поэтические произведения ятайских авторов на китайском языке не обнаружены. Весьма и весьма вероятно, что литературные творения записаны не китайским иероглифическим письмом, а не поддающейся расшифровке письменностью, и в ходе дальнейших попыток расшифровки имеющихся в распоряжении науки свитков будут обнаружены литературные памятники наподобие «Сказания о Гильгамеше», «Записей о деяниях древности» или «Старшей Эдды».

Однако может случилось и такое, что король Ятая, уподобившись первому императору династии Цинь – Шихуанди, внявшему совету своего приближённого Ли Сы, распорядился уничтожить все бесполезные книги12, кроме хранившегося в королевской библиотеке. Поскольку сведений о принятии такого решения ятайским монархом в имеющихся источниках не обнаружено, это не более чем гипотеза.

Представляется, что нельзя отнести к прозаическому литературному творению в прямом смысле этого словосочетания обнаруженную в частной коллекции семьи Сумитобо, проживающей в Токио, переписку юноши, проживавшего, по всей видимости, на одном из островов Страны Крайнего Востока, со своей японской возлюбленной.

В то же время из писем юноши можно почерпнуть значительное количество информации о населении островного государства, его привычках и увлечениях.

Большую часть переписки, разумеется, составляют клятвы в вечной любви и верности «несмотря на то, что нас разделяют тысячи ри13», сожаления по поводу того, что они относятся к разным социальным слоям, что препятствует их единению.

По всей видимости, влюбленные встречались как минимум два раза: когда девушка, принадлежавшая к аристократическому роду, путешествовала в сопровождении матушки и нянек на острова архипелага, а также когда скромный служащий (вероятно, писарь) при короле Ятая предпринял путешествие, полное опасностей, в Японию к своей возлюбленной.

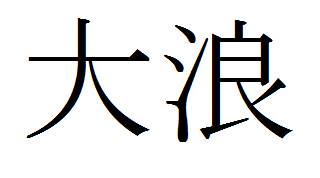

Девушку, как можно понять из писем, звали Синцзю («единение двух сердец»). Юноша подписывался иероглифами

Помимо любовных признаний и воздыханий по поводу отсутствия рядом объекта пылких чувств, ряд писем содержат изложенные в возвышенной манере письма сведения о похождениях юноши по городу, подробнейшее описание которого, начиная от питейных заведений, домов знатных горожан, мастеров фейерверков и прочая, и прочая, содержатся в письмах.

Онами даже хвастливо указал в одном из писем к возлюбленной, что «даже если этот город когда-нибудь будет разрушен, его легко можно будет восстановить по моим письмам к тебе, о Синцзю».

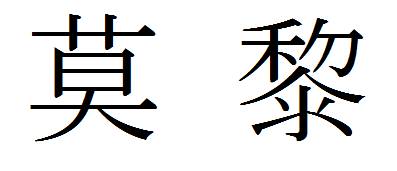

Как следует из содержания писем, юноша умалчивает, старательно обходит вопрос об отношениях его с женским полом, что достаточно естественно, поскольку он не хочет травмировать Синцзю. Тем не менее, некие оговорки, тени намёков свидетельствуют о том, что юноша со своими друзьями, имеющими клички Бык (

В отличие от беллетристики и поэзии, сведения, хоть и скудные, о научных изысканиях, причём на достаточно высоком уровне, сохранились до наших дней.

В частности, в библиотеке Хайфона (Вьет Нам) имеется несколько разрозненных листов из трактата «О мироустройстве».

На одном из таких листов, несколько, правда, подпорченном ввиду воздействия воды, сохранилась формула, иероглифы которой в упрощённом виде можно перевести следующим образом:

«Энергия некоего тела является равной количеству вещества этого тела, дважды помноженной на скорость распространения света».

Кроме того, из плохо сохранившегося из-за воздействия влаги свитка исследователи извлекли информацию, которая на момент обнаружения казалась достаточно передовой.

«Поскольку любое событие может оказывать влияние только на те события, которые происходят после него, и никак не наоборот, а луч солнечный движется в пространстве космоса одинаково для любой инерциальной системы отсчёта, поэтому скорость луча солнечного в пространстве космоса является предельной скоростью движения и распространения взаимодействий».

Данные выкладки, правда, заслужили не очень лестной оценки Тьен Куана (яп. Тэхиро), буддийского комментатора научных трактатов, проживавшего на одном из островов Ятая в неустановленный временной промежуток.

В частности, он написал: «Что же касается этих идиотских умозаключений, то они заслуживают лишь тихой улыбки Будды». Впрочем, любые теоретические научные выкладки удостаивались такой оценки от Тьен Куана (Тэхиро).

***

Мы не случайно высказывали сомнения относительно того, что ятайцы вкладывали в используемые при письме китайские иероглифы тот же смысл, что и жители страны, в которой эти иероглифы появились.

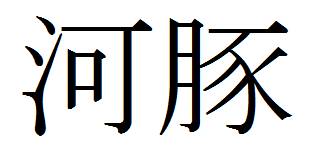

Дело в том, что из нескольких свитков с кулинарными рецептами ятайской кухни следуют сведения о достаточно-таки странных рецептах. В них, например, упоминается о приготовлении паштета из печени рыбы фугу (

«В таком случае обнаруженные свитки являются не сборниками кулинарных рецептов, а, скорее, справочниками для самоубийц» остроумно заметил вьетнамский исследователь Вон Там Чиó.

В связи с вышеизложенным возникают большие сомнения в адекватности перевода и, соответственно, понимания всего изложенного в письменном наследии Ятая, в частности в королевских указах и научных трактатах.

Не исключено, что выражение, приведённое нами выше: «энергия некоего тела является равной количеству вещества этого тела, помноженной на скорость распространения света, помноженной на скорость распространения света» может звучать вовсе даже иначе, например: «дух человеческий – это наследственность, помноженная на воспитание и ещё раз воспитание».

***

Раздел V. «Развлечения».

Судя по имеющимся изображениям, о которых нами рассказано ранее, жители страны имели среди своих развлечений прогулки на природе, в том числе водные.

На основании письменных (письма Онами/Да-ланга) и графических свидетельств (картина «Сон гетеры») мы можем предположить, что на острове имелись и дома терпимости, и питейные заведения, где употреблялись, помимо чая, напитки и покрепче: сливовые и абрикосовые вина и наливки, а также и рисовая водка.

Разумеется, инстинкт размножения, превратившийся у людей, в силу некоторого отличия их от животных, в нечто иное, оставаясь тем же самым, а также жажду опьяняться никто не отменял. Было бы удивительно, если бы Ятай стал исключением и два вида сих богоугодных заведений на островах отсутствовали.

Очевидно, что жители Страны, находящейся восточнее Востока, предпринимали путешествия к евразийскому материку. Утверждать возможность путешествий к американскому материку, в частности, в страну Фузан (предположительно находится в границах современной Мексики), при отсутствии сведений об этом, не приходится.

Весьма и весьма любопытный артефакт, происхождением своим обязанный, по всей видимости, цивилизации Ятая, обнаружен не столь давно в частной коллекции, принадлежащей одной из состоятельнейших семей г. Бэйхая (Китай, побережье Тонкинского залива). Это несколько досок квадратной формы, изготовленных из сплава, который включает в себя медь, судя по зелёным окислам, имеющимся в труднодоступных местах, не поддающихся чистке.

Доски разлинованы перпендикулярными углублениями с дном округлой формы и предназначались, по всей видимости, для ублажения умов и сердец жителей исчезнувшего островного государства, то есть для игры. На пересечениях линий расположены ямки. На одной из досок таких углублений 7х7=49, на второй 10х10=100 и, наконец, на третьей 100х100=10 000.

В пользу того, что доски эти использовались для игры, красноречиво свидетельствуют обнаруженные вместе с ними отрывочные заметки, составленные китайским иероглифическим письмом. К сожалению заметки, имеющиеся на трёх листах тростниковой бумаги, не позволяют сколь-нибудь определённо судить о правилах игры, что, на наш взгляд, объясняет отсутствие распространения этой игры по материковой Азии, хотя, вполне вероятно, игра не получила распространения в связи с чрезвычайной её сложностью. Вероятно, она включала в себя элементы го или рэндзю, а, может, и обеих этих игр. Хотя нам остаётся об этом лишь строить предположения.

Исследователи указывают, что при прочтении разрозненных заметок с определённой долей уверенности можно сообщить следующее.

Игровым полем является доска размером в 10 000 клеток, вернее, лунок. Доски меньшего размера являются тренировочными. Определить, были ли ещё тренировочные доски, если можно так выразиться, промежуточных размеров, то есть, например, 19х19 и т.п. не представляется возможным. Вероятно, они были утеряны или по той или иной причине просто не были вывезены из Ятая путешественником, побывавшим там.

Игровыми фишками выступал жемчужный бисер пяти цветов: белого, чёрного, зелёного, красного и голубого; по количеству стихий, которые, по представлению народов Дальнего Востока, являются основой всего сущего. Это земля, металл, вода, дерево, огонь.

Можно предположить, что правила игры каким-то образом базировались на представлении древних о том, что земля порождает металл, как металл порождает воду, вода – дерево, дерево – огонь, а огонь – землю. В свою очередь земля одолевает воду, как вода одолевает огонь, огонь – металл, металл – дерево, а дерево – землю.

Впрочем, нам остаётся лишь гадать на этот счёт – в заметках о принципах игры сказано немногое. Известно, например, что правила игры для мужчин и женщин были разными, как и для хозяев и слуг, воинского сословия, рыбаков и ловцов птиц, монахов и купцов, сеятелей и жнецов.

В каждом из углов доски, а также по центру, находятся квадраты со стороной, равной восьми лункам. Количество квадратов на игровом поле, что очевидно, также равняется числу стихий, являющихся основаниями всего сущего. К каждому набору, состоящему из игральной доски и жемчужного бисера, прилагаются пять бамбуковых палочек, окрашенных в цвета стихий.

Вполне вероятно, что палочки исполняли роль игральных костей. Например, если наверху кучки палочек окажется та, цвет которой совпадает с цветом, за который выступает игрок, он вправе выложить определённое количество бисера на игровое поле. Или же можно представить себе такую ситуацию, когда, как в древнеегипетском сенете, палочки выступают генератором случайных чисел.

В любом случае, они были призваны привносить в игру элемент случайности, служить воплощением сил, действующих помимо воли игроков и довлеющих над ними.

Впрочем, повторимся, гадать о правилах игры можно бесконечно, как, по-видимому, бесконечно могла длиться сама игра.

***

Раздел VI. «Речь».

Китайский путешественник Сяо Ли, живший, предположительно в V-VI в.в. н.э., так характеризует речь ятайцев: «Что же касается речи тех островитян, то потешила она меня немало. Напоминает она не разговор, но песню птиц».

Житель государства Силла (57 г. до н.э. (?) – 935 г. н.э.) Хы Чин Соль, чьи записи датируются примерно VIII-X в.в. н.э. приводит следующее высказывание, в каком-то смысле похоже на предыдущее: «Услышав впервые разговор двух жителей Страны Крайнего Востока я решил поначалу, что слышу песню дрозда и лишь по пребывании в этом островном государстве на протяжении полутора лет я начал разбирать слова некоего диалекта, неуловимо напоминающего мне язык наших западных соседей из Страны девяти земель».

Исходя из данных свидетельств и ряда других отрывочных сведений о речи жителей Страны «находящейся за кромкой Восточного моря», можно заключить, что, во-первых, представители каждой из стран Дальнего Востока, распознавали в языке островного государства язык соседнего государства, то есть он отличался от языков этих государств, а во-вторых, речь островитян больше была похожа на мелодичную песню пернатых.

***

Гибель Ятая (Раздел VII).

Обращаясь, опять же, к письменным источникам, мы можем найти в японском сборнике, обнаруженном в библиотеке г. Нара следующий обрывок письма, адресованного настоятелю храма Тодай-дзи, расположенного в этом же городе, Митигато Икэю, жившему, по всей видимости, в Х веке, безвестным монахом, жившим, как следует из текста письма, на восточном побережье о. Хонсю:

«Я спал и посредь ночи был разбужен прозвучавшим в моей голове страшным предсмертным воплем десяти десятков тысяч голосов. Когда же я зажёг светильник и попытался осознать произошедшее со мной во сне, стены моего жилища заходили ходуном и я, падая и спотыкаясь, выбежал в страхе в храмовый дворик.

Судя по грохоту, раздавшемуся за моей спиной, жилище, в котором я обитал последние десять лет, было частично разрушено. Когда дрожь земли унялась, я, вознеся молитву Будде Амиде за моё чудесное спасение, направился к жилищам своих собратьев, чтобы выяснить, остался ли кто из них в живых.

К горю своему я обнаружил, что настоятель и остальные монахи погребены под обломками своих жилищ. Слёзы застили взор мой, когда решил я спуститься к селению Хайсу, находящемуся у подножья храмового холма на морском берегу, чтобы молить людей, проживающих там, о помощи в разборе обломков храма и монастырских строений.

Странная гнетущая тишина потрясла меня, пока я держал путь свой до деревни. Внезапно страшный грохот, подобный падению о камни тысяч волн, раздался со стороны селения.

Я быстро добрался до лесной прогалины на склоне холма, с которого я спускался, дабы попытаться разглядеть в сером свете раннего утра, что могло случиться там, внизу, что явилось причиной того жуткого грохота, раздававшегося со стороны моря.

Передо мной разверзлось чудовищное зрелище, от которого душа моя пришла в ни с чем не сравнимое смятение. На месте деревушки разлилась бурлящая поверхность вод Восточного моря, по которой, поднимаясь всё выше и выше, прокатывались, насколько я мог видеть в сумеречном свете, по всей ширине моря, гигантские валы.

Подумав в тот момент, что, разгневавшись, море решило поглотить Страну тростниковых долин, я бросился на землю и, невзирая на то, чему учил меня мой наставник, разрыдался, ибо не чувствовал себя готовым к тому, чтобы погибнуть под толщей воды, да и надвигающаяся на все живые существа опасность не могла оставить меня равнодушным.

Прошло, однако, достаточно много времени, о чём я мог судить по вышедшему из-за горизонта солнечному диску, но я всё ещё не был поглощён бушующими водами.

Я поднялся и обратил свой взор на то место, где располагалось ещё недавно Хайсу, ожидая увидеть там беснующийся океан, однако, к удивлению своему, увидел лишь разбросанные в беспорядке останки жилищ несчастных жителей селения. Воды морские вернулись в свои берега и ничего, казалось, не напоминает о том, что ещё некоторое время назад на месте Хайсу смыкались волны.

Лишь затем от путешественников, да отважных рыбаков, рискующих отправляться в далёкие плавания в восточном направлении, я узнал, что землетрясение и последовавшая за ним яростная атака морских волн на побережье Страны восьми островов ознаменовали гибель Страны Восточного моря.

Икэй Митигато».

Данным, содержащимся в этом письме, противоречат сведения, имеющиеся в трактате «О путешествиях в пределах четырёх морей», создание которого соотносят с периодом воцарения династии Чосон на территории нынешней Кореи, которое, как известно, произошло в конце XIV века н.э.

В нём, в частности, указывается, что последние упоминания об архипелаге, находящемся в Тихом океане, относятся ко времени расцвета Корё (XI-XII вв.).

«Те же, кто рассчитывал увидеть в месте том [подразумеваются, очевидно, острова описываемого нами архипелага] полную благовонных равнин и цветущих садов сушу, обнаружили к немалому удивлению своему лишь бесплодную водную пустыню под слепящим солнцем» – содержится указание Хо Чин Сона в данном трактате.

Сложно с достоверностью судить о том, в какой конкретно временной промежуток произошла гибель островной цивилизации Ятая – для этого слишком мало данных, содержащихся в сохранившихся письменных источниках, и они чересчур расплывчаты.

Даже относительно того, к какой временной эпохе следует относить годы жизни настоятеля храма Тодай-дзи. Так, специалист по Древней и Средневековой Японии Я. Нагати утверждает в своём обширной исследовании «Посвящение в эпоху Камакура (1185-1333 гг. н.э.)» упоминает о Митигато Икэе, бывшем наставником храма в середине XIII века. Оспаривая его точку зрения, другой японский историк Н. Хокэтсю, утверждает, что Икэй жил в Наре не позднее IX-X веков.

У ряда учёных вызывает сомнение сам факт того, что содержание письма безвестного монаха, которое было приведено нами выше, имеет отношение к гибели Окраинных земель. В частности, утверждается, что так называемый «вопль десяти десятков тысяч», по всей видимости, являлся лишь отголоском кошмара, приснившегося монаху в ночные часы, непосредственно предшествовавшие стихийному бедствию, обрушившемуся на Страну восходящего солнца в те древние времена.

Бесспорно, у монаха, вследствие работы над телом и духом, могла сработать интуиция, разбудившая его непосредственно перед началом землетрясения и спасшая ему, таким образом, жизнь.

Противники же такой скептической точки зрения на содержание письма монаха, жившего некогда на восточном побережье Японии, упирают как раз на то, что как раз работа над телом и духом позволила ему услышать крик ужаса, раздавшийся за тысячи километров от него со стороны архипелага Страны Крайнего Востока.

Спорам относительно времени гибели островной цивилизации нет конца. С определённой долей вероятности можно утверждать исключительно о возможности исчезновения в глубинах океана Ятая в период с IX по XIV века.

Немало споров вызывает также и вопрос о том, какой природный катаклизм подвёл финальную черту в истории островного государства.

Можно утверждать, что с вопросом о гибели мифической Атлантиды всё более или менее ясно – остров этот, расположенный некогда в Эгейском море, вулканического происхождения, поэтому вулканическая активность в промежутке между XVII-XV веками до н.э. привела к разрушению цветущей Атлантиды практически до основания и образованию кальдеры Санторин, а также послужила причиной гибели минойской цивилизации.

В отношении Страны Крайнего Востока не всё столь ясно и прозрачно. Гибель цивилизации может быть обусловлена как вулканической деятельностью, охватившей все острова одновременно, что представляется сомнительным, так и некой сейсмической деятельностью, обрушившей подводные скалы, на которых находился архипелаг, в океанскую бездну.

***

Вот, собственно, и всё о неизвестном никому архипелаге, само существование которого, по зрелому размышлению, представляется весьма и весьма сомнительным. Хотя… Кто знает, может быть Япония спаслась от некоего ужасающего бедствия, произошедшего в те незапамятные времена? – Гряда островов Ятая, находящаяся в 1000-1500 км к востоку от неё, загородила японский архипелаг от натиска океанской стихии, порождённой каким-то жутким катаклизмом, произошедшим в мрачных глубинах гигантского «Восточного моря».

Нам остаётся лишь гадать на глади океана.

Смартолюбцы

(Поручик Мисима отдыхает на тихоокеанской ривьере)

14

Всем зомбированным

смартфонами посвящается

Пашино детство не сильно отличалось от детства его будущей жены Лены. Те же пыльные летом и занесённые непролазными снегами зимой дворы, детвора, изъяснявшаяся, подобно своим родителям, исключительно на том специфическом наречии, в котором из цензурных слов только предлоги да имена собственные.

И окажись наши герои в каких-нибудь пятидесятых-восьмидесятых, следовать бы им судьбе их дворовых знакомых – пиво в подворотне, рваные струны да сопли кровавые. Однако же повезло им невероятно – родились они на излёте двадцатого столетия, то есть во времена их позднего детства появились планшеты и смартфоны – умнейшие устройства, вызывающие у всего человечества неподдельный восторг своей сложнейшей организацией.

Разумеется, что у Паши, что у Лены все радостные впечатления детства напрямую были связаны с компьютерами, поэтому как только в продаже появились указанные выше хитроумные устройства, родители (здесь и далее по тексту – обслуживающий персонал), повинуясь нытью и стонам отчаяния своих отпрысков, приобрели нашим героям смартфоны.

Естественно, каждый год, да не по разу, отпрыски напоминали о необходимости обновления приобретённых смартфонов, что покорные родители (обслуживающий персонал) и осуществляли по мере финансовых возможностей.

Обслуживающий персонал (они же родители Паши и Лены), будучи поглощённым своими заботами, в частности, вопросами о том, как накопить денег на очередное обновление смартфона своим чадам, не заметил прогрессирующую деформацию личности, сопряжённую с размягчением мозгов, обусловленную полным погружением отпрысков в мир виртуального общения, виртуальных же снов и яви.

Каждый раз, видя плоды чресл своих лежащими по кроватям кверху пузами и уткнувшимися в экраны своих «размягчителей мозгов», они пытались убедить их в опасности превращения их организмов в приложение к смартфону и вреде для здоровья. Однако сталкиваясь с ужасающими последствиями абстинентного синдрома, обусловленного принудительным отлучением отпрысков от их устройств и вынужденным их выпадением из виртуальных миров, обслуживающий персонал, возвращая детям смартфоны, тешил себя надеждой, что «всё это пройдёт» и «слава Богу, не по подворотням шляются».