Полная версия:

Покров над Троицей

Глухо громыхая по настилу, к форме ползла причудливая тележка с подвешенным чаном, где, как живая, шевелилась на стыках и неровностях расплавленная медь – особая, оружейная, в пропорции десять к одному смешанная с оловом, против одного к четверти в колокольных бронзах. Лишь только в земляную форму наливался красно-жёлтый “кисель”, работники уже спешили к другой, остывшей заготовке – устанавливали над ней треногу с коловоротом. Начинался длинный и муторный процесс высверливания канала ствола.

Отливались как привычные медные, так и неведомые даже рукастым голландцам чугунные орудия. Чугун, конечно, не медь – хрупкий и тяжелый, но зато в несколько раз дешевле, и его много! Для полевой артиллерии такие пушки будут громоздкими, а в крепости и на корабле – в самый раз.28

Князь подошел к готовому стволу, провёл пальцем по свежему торговому клейму Троицкого монастыря, виденному ранее, во времена своего участия в различных посольствах, и бросил косой взгляд на архимандрита.

–Давно ли сей оружейный двор держите да иноземцам пищали продаёте?29

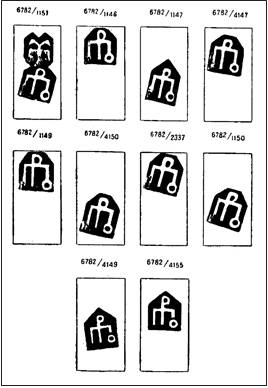

Образцы клейм на стволах пищалей с начертанием

названия монастыря (РГАДА. Ф. 1201/1. Оп. 10. № 298. Л. 3.)

–Со времен основателя обители преподобного Сергия, – кротко склонил голову священник. – Когда понадобились числом великим луки да стрелы, мечи да байданы, где, как не в обители, оружницу ту деяти? Мужи премудрые, книжные, да мастера искусные всегда при монастыре трудились, тут и подмога от людей лихих, и рядовичи вельми зажиточные под боком, вот и сподобился заступник наш небесный с князем благоверным Димитрием Донским почтить монастыри особо житийные оружницами княжескими…

Иоасаф подошёл к пушке, присел у станка, прошелся взглядом по гладкой, нетронутой зеленью блестящей “коже”, и воевода заметил, насколько профессионально священник осматривает орудие, проверяя по игре теней и бликов правильность формы ствола.

–Собрали по миру грамоты иноземные да отеческие, мастеров с подмастерьями, учебу затеяли по вервям крестьянским… Так и состатися на Маковце слобода оружейная, – продолжил архимандрит, разогнувшись и подперев поясницу руками, – а при ней школа воев, где каждый сечец знатный послушание имел – вырастить не меньше двух учеников достойных, для службы в княжеской дружине пригодных.30

–И сколь долго длилось сие послушание? – заинтересовался охочий до всего военного Долгоруков.

–Десять годков, почитай, – ответил архимандрит, – крепко учили, без продыха, кажин день от брезги до средонощия, а ежели княже особые умения затребует, навроде языков иноземных или навыков лекарских, то ещё три… Да вот господин наш Василий Темный волю свою изъявил, что сия забота не нужна больше царству русскому, и покровительства своего высокородного лишил. С тех пор пришли школы монастырские воинские в худобу великую..

–Десять лет… Изрядно, – покачал головой князь, думая о чем-то своем. – И что же ваш Нифонт Змиев? Он тоже…?

–Тоже, – кивнул священник, – но таких всё меньше. Если б не царь Иоанн Васильевич да оружничий его князь Вяземский, монастырские школы воскресившие да мастерские огненного наряда учредить изволившие, так и не было бы никого. Сейчас лишь пушкарское дело вельми братией знаемо, а саадачное да сечевое в забытьи…

–Постой-постой, отче, – вскинул брови Долгоруков, – ты хочешь сказать, что твои монахи – пушкари?

–А как же по-другому? – удивился архимандрит. – Как можно самострел добрый смастерить, если сам с ним управиться не можешь?

–И много таких?

–Да почитай – все, – пожал плечами Иоасаф. – Три сотни всего братии нашей в обители осталось. Работы много. Каждому приходится на пушкарском дворе управляться, вот и научились помалу…

–Что ж ты молчал, старче! – вскричал воевода. – А я-то думал, как моих 100 стрельцов на сто десять орудий распределить?! Людишек не хватает!

–Не кручинься о пушкарском наряде, княже, – архимандрит, глядя снизу вверх, положил руку на плечо Долгорукову, – то нашей братии забота. И Нифонт со своим полком, хоть и осталось от него чуть более сотни, посильным помощником тебе будет. Соборные старцы урядили защиту. Назначили, кому биться на стенах или в вылазках. Никого не забыли. Коли стар человек али немощен – все ж силы у него хватит на ляшские головы камень сбросить, врага кипучим варом обдать. Кого поранят, за тем жены и дети ходить будут… Все в святой обители на свое дело пригодятся…

Глава 7. Преступление и наказание

Вечерело. Солнце катилось по зубцам монастырских стен и беспощадно слепило через стрельницы. Ивашка с трудом приоткрыл глаза и сразу зажмурился. От одного движения ресниц в затылке случился маленький взрыв; он отдался в ушах, перебежал в виски и очень больно забарабанил молоточками. Писарь застонал, удивился охриплости собственного голоса и окончательно пришел в себя. Лежал он на высоких полатях монастырской лекарни, в ногах стоял наставник Митяй, а напротив, у окна, сидел на лавке Голохвастов и нетерпеливо теребил в руках шапку-мурмолку, ожидая, когда паренёк очнется.

–Голова болит? – сочувственно осведомился младший воевода, – вот и у меня, брат-Иван, она тоже от всяких дум раскалывается, а твоей-то – сам Бог велел. Больно беспокойный ты для писаря. Надысь в посад впереди латинян бежал, сегодня в ход потайной у Водяной башни полез. Что ты там найти хотел? Помнишь, кто к твоему затылку приложился?

Ивашка поднес руку ко лбу, ощупал тугую повязку, скривился болезненно…

–А тот… битюг, за которым я гнался, так и убёг? – задал Ивашка вопрос и сразу же понял, как глупо выглядит мальчишка, бросающийся в погоню за здоровым мужиком.

–Это ж каких битюгов ты гоняешь? – насмешливо произнес Голохвастов, переглянувшись с Митяем..

–Да я и не разглядел его толком. Только издалека и со спины. Как услышал разговор у царских чертогов, так сразу хотел к отцу Иоасафу бежать, а потом увидел его в армячине… Меня как торкнуло, вот и пошел за ним…, – торопливо объяснил Ивашка, боясь, что ему не поверят, и не обращая внимания на усиливающуюся боль в висках.

–Что за разговор? – напрягся воевода.

Ивашка честно рассказал, что слышал, посетовал, что из-за обстрела на дворе не видно было никого из знакомых взрослых, и признался, что сам не знал, на что надеялся, крадясь за “этим битюгом”, сиганувшим в тайный подземный ход, известный только монастырским служкам, да и то не всем.

–Стало быть, весточку ворогам нашим понёс? – задумался воевода. – Повезло тебе, парень, в рубашке родился. Ход там низкий, не было у сообщника возможности от души замахнуться, да и торопился он, видно, вот и ткнул тебя в затылок кое-как… А догнал бы где в другом месте – лежал бы ты сейчас холодный и рот нараспашку…

Воевода вскочил на ноги, сделал несколько шагов взад-вперед по тесному помещению.

–Ты вот что, Митяй, – продолжил он, обращаясь к наставнику, – ступай к архимандриту да узнай, отпрашивался ли кто у него по какой-нибудь надобности из крепости выйти. А мы тут ещё немного с Иваном потолкуем.

Не успел Митяй выйти, а писарь – возгордиться-порадоваться, что зовет его воевода полным именем, как следующий вопрос оглушил его пуще удара дубины.

–Скажи-ка, друг мой ситный, – глаза воеводы сделались узкими и злыми, – та перечневая роспись, что вы с Долгоруковым затеяли, никому в чужие руки не попадала? Не велел ли князь лишний список с неё сделать, да и передать кому тайно али оставить в месте условленном?

–Да что ты такое говоришь, господин наш воевода…, – начал было Ивашка.

–Пока ничего, – Голохвастов наклонился, навис над писцом, заставив его что есть силы вжаться в полати, – я пока не говорю, только спрашиваю. И хорошо бы, брат Иван, тебе честно рассказать, ежели что знаешь, а то, неровен час, добьёт тебя тайный супостат, не желая, чтобы твои секреты кому другому стали ведомы, или еще хуже – на дыбу попадёшь… Сам посуди, как всё выглядит нехорошо. В лицо никого не видал, кто за дверью говорил – не знаешь, нашли тебя в секретном лазе, грамотки ты составлял не для посторонних глаз, наряд пушкарский ведал… Ну кто там ещё?

–Нашли супостата, – на пороге появился запыхавшийся стрелец из свиты воеводы, – троицкий служка Оська Селевин, забыв Господа Бога, к литвинам сбёг…

–Вот оно как! – обрадовался Голохвастов. – Оська, стало быть. Знал такого, Иван? По глазам вижу, что знал! А в монастыре кто из его семьи остался? Как он там говорил – “дай обниму тебя, брат”… Вот братьев и пойдём искать, а заодно сестёр, кумовьёв да своячениц… А этого, – Голохвастов небрежно кивнул на Ивашку, – запереть в подвале, пусть отдохнёт пока, сил набёрется. Дойдет и до него очередь…

***

Ивашку заперли в том самом подвале, где хранилась монастырская библиотека, где они с Митяем жили и работали после выселения из скриптория. Самого наставника не было – наверно, нашли ему другое дело или просто запретили общаться с арестантом. Не с кем было поговорить, некому пожаловаться на свою горькую судьбинушку. Писарь помыкался от стены к стене, попенял на несправедливость холодным сводам, да и заснул на знакомой лавке, свернувшись калачиком.

Проснулся от забытой и потому тревожной тишины. Впервые за последние две седмицы по крепости не стреляли. Подслеповатое окошко чернело под потолком, стало быть, на дворе стояла ночь. Спать не хотелось ни чуточки. На ощупь нашел кресало и огниво, запалил свечу, полюбовался на тени, пляшущие по стенам, как живые. Походив кругами по библиотеке, подвинул к окошку древний сундук, один из многих, хранящихся в подвале с незапамятных времен, залез на него, встал на цыпочки, пытаясь дотянуться и выглянуть во двор… Хрясь! Одна из ветхих досок треснула, и нога писаря по колено провалилась в черный зев.

Охнув и замерев, он осторожно, стараясь не поцарапаться, освободился от обломков крышки, заглянул внутрь, чихнул от взвихрившейся пыли, пошарил рукой и достал свиток, столь древний, что края пергамента лохматились, словно давно не стриженная баранья шерсть, поросшая колтунами. Из-за постоянных поручений, сыплющихся ежедневно как из рога изобилия, у них с Митяем никак не доходили руки до содержимого этих ларей. Может, хоть сейчас…

Аккуратно, чтобы нечаянным движением руки не повредить хрупкий пергамент, Ивашка развернул его на столе, придавил края тяжелыми подсвечниками и погрузился в чтение.

«Аше бо не писано будет старцево житие, но оставлено… без въспоминаниа, то се убо никако же повредит святого того старца… Но мы сами от сего не плъзуемся, оставляюще толикую и таковую полъзу. И того ради сиа вся собравше, начинаем писати»…, – читал он вслух, а мысли витали вокруг последнего разговора с Голохвастовым, горло душила несправедливость, и злые слёзы падали на свиток одна за другой.

–Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного, – послышался тихий голос.

Иван вздрогнул от неожиданности – за его спиной, на деревянной, грубо обструганной лавке, прислонившись спиной к почерневшему от времени срубу, сидел седой, как лунь, монах. Штопаная-перештопаная ряса, подвязанная конопляной веревкой, висела на худых плечах бесформенным балахоном. Натруженные руки с узловатыми, покрытыми синими венами кистями, безвольно лежали на коленях. Чуть наклонённая голова закрывала от греха сердце и подчёркивала высокий лоб с глубокими, изломанными морщинами.

Внешний вид старца выдавал крайнюю степень утомления, и только впалые глаза, прикрытые белёсыми, дрожащими ресницами, не отдыхали, жили напряженной, загадочной жизнью, внимательно изучая писаря. Каждой клеточкой Ивашка чувствовал этот взгляд, аккуратный и сторожкий, настойчиво пронизывающий насквозь. Казалось, что одежда и тело внезапно стали прозрачными, как вода, через которую видны все камни на дне. Точно так же сквозь саму Ивашкину сущность сделались заметными все его страсти и грехи, надежно спрятанные в сокровенных уголках души от посторонних. Мурашки побежали по спине. Губы привычно сотворили "Господи помилуй…". Ивашка размашисто перекрестился, и крест рассёк воздушное марево, сделав видимым пейзаж за спиной старца.

Бревенчатый сруб заканчивался высоким, массивным тыном в два роста, убегающим под горку к дорожной ниточке, петляющей среди возделанных полей, а далее распростерся густой, непроходимый лес, нахохлившийся и притихший, как перед грозой…

–Ладная година нынче сподобилась, – перехватив Ивашкин взгляд, промолвил монах, – вёдро.31

–Чего? – неприлично шмыгнув носом, переспросил обалдевший писарь.

–Четыре дни, как на Маковце вёдро и воздух благорастворенъ, и кротко, и тихо, и светлость вельна зъло, – пояснил старец, – лепота, а ты слёзы льёшь.

Не услышав в голосе монаха ожидаемого сочувствия, писарю вдруг страстно захотелось во чтобы то ни стало доказать старику, что горюет он совсем не напрасно, а по самой что ни на есть уважительной причине. Отступило изумление от внезапного преображения темного холодного подвала в летнюю, солнечную деревенскую идиллию. Испуг и растерянность заместились непреодолимым желанием выговориться. Ивашка, торопясь и запинаясь, вывалил на старца свою обиду, не забыв наградить Голохвастова крепким словцом.

–Значит, изобидел тебя воевода? – уточнил монах, не меняясь в лице. – Это нехорошо. А ты?

–И я его обижу! – запальчиво выкрикнул Ивашка, тут же прикусив язык. – Хотя пока не знаю – как.

–Отомстишь, стало быть?– уточнил старец. – Что ж, твоя воля, – и сразу поинтересовался, – а пошто ты, Иван, облачение монашеское носишь?

–Как же? – удивился писарь такому непониманию. – Послушник я, постриг принять хочу…

–Хорошо,– одобрительно склонил голову старец. – А скажи мне, отрок, ты наперво отомстишь, а потом монашеский сан примешь али наоборот?

Ивашка смутился, понимая всё лукавство заданного вопроса, бросил быстрый взгляд на монаха, снова намереваясь обидеться, но старец и не думал глумиться над писарем. Он прикрыл глаза и погрузился в свои мысли, не пытаясь продолжить диалог.

–А как быть, отче? – потоптавшись на одном месте, не выдержал паузы писарь.

–Тот, чьим именем названа наша церковь, – произнес монах, не открывая глаз, – дал нам волю делать то, что мы хотим, даже если это глубоко противно христианской вере, но своим примером показал, как можно поступать иначе. Ему ничего не стоило отомстить своим обидчикам, стереть их в пыль, но он даже пальцем не пошевелил для этого… Легко быть великодушным и благонравным, сидя на троне, а попробуй-ка сделать то же самое на кресте…

– Голохвастов меня на дыбу хочет отправить, а я его должен…

–Уберечь, – коротко ответил монах и опять затих.

–Как уберечь? – переспросил мальчик, думая, что старец ошибается. – От чего?

–Да хоть бы предупредить о латинянах, когда те на приступ пойдут.

–Да когда ж они пойдут-то?

–Так сегодня ночью и пойдут. На самом рассвете. Поторопись, Иван, времени у тебя мало. Не сомневайся и не бойся. Не спрашивай "почему я?", привыкай к тому, что больше некому. И не жди благодарности, ибо жаждущие признания бросают семя среди терновника. Пустое это, предупреждает нас сын Божий в притче о сеятеле.32 Помни о том и ступай. Пора тебе.

Ивашка хотел поклониться в пояс, но больно ударился головой о притолоку и дернулся всем телом. Очнувшись, обнаружил, что сидит за столом, уткнувшись лбом в пергамент у потухшей свечи… “Приснится же такое,” – подумал писарь, пытаясь перекрестить рот, и вдруг ахнул, вспомнив про последние слова: “латиняне… приступ… на рассвете…”.

Глава 8. Приступ

Ивашка вскочил, заметался по тесной библиотеке, подбежал к выходу из подвала, замолотил кулаками. Тщетно. Дубовая дверь на кованых петлях не шелохнулась, надежно гася его попытки привлечь внимание. Писарь отошел обратно, с надеждой посмотрел на окошко под потолком, еще раз забрался на сундук, попрыгал на нем, пытаясь зацепиться за подоконник, покричал в ночное небо. Без толку. Уцепился за стол, попробовал сдвинуть с места – тяжеловат. От бессилия и беспомощности к горлу подступил соленый комок, а на глаза навернулись слёзы. Как же быть? Взгляд упал на лавку, служившую Ивашке постелью. Прикинув длину и расстояние до проёма, он подтащил её к окну, поставил на попа и осторожно опёр о стену. Подтягиваясь на руках и отчаянно елозя ногами по гладкому сиденью, писарь добрался до заветного окошка, просунул голову наружу, скребя носом по земле, и сильно оттолкнулся ногами. Лавка с грохотом упала, лишив мальчика опоры, но он уже выпростал из проёма руку, оперся о стену, вылез из окна и обессиленный упал на землю. Сердце бешено колотилось. Мысли обрывками метались в голове, ища ответа на вопрос – куда бежать? К воеводе? К нему в такой час не пробиться. Прогонят взашей, да еще и выпорют за то, что сбежал из подвала, где велено было сидеть. Даже если князь милостиво его выслушает, что Ивашка ему скажет про неминуемый приступ? Приснилось? Привиделось? Смех, да и только!

Писарь взглянул на окно подвала. А если тихо залезть обратно и сделать вид, что ничего не было? Ну что ему, больше других надо? У князя – казаки да стрельцы, это их дело – замыслы неприятельские угадывать и крепость от ворога уберегать. А он-то куда лезет со свиным рылом в калашный ряд?

Ивашка прислонился спиной к стене, сполз по ней на землю и, тихонько заплакав от отчаяния, посмотрел на светлеющее небо, ища совета и поддержки. Потом он закрыл глаза, и перед внутренним взором встало бледное лицо лежащей недвижно Дуняши, так и не оправившейся от жестокого сабельного удара. Сколько будет жертв, если латиняне ворвутся в монастырь, где коротают осаду сотни слободских да посадских баб…

"Поторопись, Иван, времени у тебя мало. Не сомневайся и не бойся. Не спрашивай «почему я?», привыкай к тому, что больше некому", – вспомнились слова праведного старца. Писарь моментально поднялся. “Набат! Вот что надо!”, – сказал он себе, с надеждой посмотрев на колокола и очепы33 Духовской церкви.

***

Игнат широко зевнул и поёжился. Длиннополый суконный кафтан, казавшийся летом таким жарким и тяжелым, сделался маленьким, не способным прикрыть мёрзнущее тело. Стены крепости за ночь остыли, отдали накопленное тепло, и прильнуть к ним, опереться спиной совсем не хотелось. Слава Богу, что стражбище заканчивается, и скоро можно будет поставить в пирамиду надоевший мушкет, завалившись спать до обеда. Хвала Господу, ляхи перестали долбить монастырь, наверно поняли, что мало чего добьются. А может, и огненное зелье иссякло… Кто его знает?

Внезапно в предрассветной тишине внушительно раскатился звук тяжелого басового колокола. Игната подбросило на месте, а мушкет сам собой лег в руки. Его глаза вонзились в предрассветную мглу. Не сумев разглядеть там ничего интересного, они скользнули по монастырскому двору. Грянув, набат быстро затих, но крепость уже ожила. Как шумит лес от набегающего ветра – сначала вдалеке, а потом всё ближе, – так и подворье постепенно наполнилось сначала робкими и редкими, а потом всё более громкими, суматошными голосами. То тут, то там вспыхивали факелы, они метались над землёй безумными светлячками, сливаясь и превращаясь в поле огненных цветов. Защитники крепости бежали на стены, занимали места у орудий. Мимо Игната прошмыгнули монахи, заменившие свои скуфейки на непривычные мисюрки34. Идя в ногу, прошествовали с затинными пищалями35 стрельцы из соседского десятка, на ходу поправляя берендейки. Грохоча ножнами по лестничным ступеням, пробежали дети боярские. В окружении свиты появился и сам воевода.

–Ну что? – нетерпеливо бросил он стрелецкому сотнику, напряженно всматриваясь туда, где тьма скрывала польский лагерь. – Кто бил в набат? Что случилось?

–Так то мальчонка-писарь, кому голову ушибли и в холодную спровадили, – запинаясь, оправдывался сотник, боясь поднять глаза на князя, – вот ён сбёг и звонил в колокола, как скаженный.

Воевода замер на мгновение, грохнул латной перчаткой по стене, выругался бранно.

–А ну-ка тащите сюда паршивца!

Ждать долго не пришлось, караульные казаки быстро привели помятого писаря к Долгорукову.

–Ты что делаешь, бисов сын! – без вступления напустился на него воевода. – Ты с чего это всех на ноги ни свет ни заря поднял?! Батогов захотел?!

–Поляки на приступ идут, – выпалил Ивашка в лицо князю, подавшись вперед и не опуская глаз, хотя ему в это время хотелось стать маленькой песчинкой и забиться в щель меж камней.

–Кто сказывал? Откуда известия? – насторожился князь.

–Монах один, – буркнул писарь, понимая, как сомнителен его источник информации.

–Монах? – округлил глаза воевода. – А-а-а, ну, ежели монах, тогда другое дело, тогда всё правильно, – и крикнул зычно, повернувшись к дружине, чтобы слышно было далече: – Погасить фитили! Отбой!

Гракхххх… В ответ на слова князя раскатился залп польских батарей. Словно испугавшись их грома, вздрогнули и задрожали крепостные стены, взметнулась вверх и медленно осыпалась на плечи защитников кирпичная пыль и мелкая, протёртая извёстка. Рядом застонал раненый. Почти сразу на польской стороне грохнул ещё один залп, а следом ещё…

–А монах-то прав оказался! – пробормотал Долгоруков, оказавшись рядом с Игнатом около стрельницы. – Огня сюда, живо!

Факел с просмоленной паклей, игрушечный в массивном кулаке князя, пролетел без малого сотню шагов и уткнулся в пожухлую траву. Будто отвечая на этот вызов, от крепостного рва сухо затрещали мушкетные выстрелы, и весь периметр монастыря опоясался короткими вспышками ружейной пальбы.

–Латиняне под стенами! – заголосили дозорные на башнях.

–Пали! – во всю глотку заорал Долгоруков. – Из всех орудий пали! Не жалей супостатов!!

Словно многоголовый Змей Горыныч, полуторные “медянки” подошвенного боя выплюнули двухсаженные снопы огня вперемешку с дробом. Зло, по-волчьи, огрызнулись с серединных бойниц тюфяки.36 В тон им залаяли вразнобой со стрельниц затинные пищали и мушкеты. Восемьдесят пудов свинца разом обрушилось на аккуратные штурмовые колонны гетмана Сапеги, дисциплинированно и организованно идущие на приступ монастырских стен. В отличие от защитников Троицы, им нечем было укрыться и негде спрятаться. Монастырская артиллерия била в упор, проделывая страшные бреши в атакующих порядках, но не раз нюхавшие порох ландскнехты-наёмники, прельщенные рассказами о несметных сокровищах монастыря, упорно лезли вперед, устилая трупами крутые склоны Маковецкой горы.

–Отзывайте полки, гетман, – хмуро посматривая на поле боя, произнес иезуит, – схизматики перебьют ваших солдат всех до единого. Я никогда не видел такой плотности огненного боя.

–Они обязательно зацепятся, – шептал Сапега, приподнимаясь в стременах и наклоняясь вперед, словно желая лично броситься в гущу баталии, туда, где ядра защитников монастыря превращали его людей в алые фонтаны, где, подброшенные могучим ударом, взлетали кучей дров либо заваливались на бок наспех сколоченные турусы37.

–Мартьяш! – нервно крикнул Сапега офицеру своей свиты, – скачи к батареям, прикажи усилить обстрел. Нужно заставить замолчать крепостные орудия во что бы то ни стало!

Польские пушкари и без понуканий старательно поддерживали атаку. С левой руки две батареи с обрыва Глиняного оврага доставали через Кончуру до Луковой, Водяной и Пивной башен. Центральная батарея, самая близкая к стене, била по Келарской и Плотничьей башням. Батарея правого фланга держала под обстрелом всю северо-западную стену от Житничной башни до Каличьей.

Стреляли по вспышкам, едва заметным сквозь предрассветную мглу и густые облака дыма. В сторону Троицы роем летели чугунные ядра; некоторые из них попадали в цель, и тогда в орудийных печурах крепости бушевал шторм, сбрасывая со станков пушки и калеча пушкарей. К пострадавшей батарее сразу же бросались монастырские слуги. Новые орудия тут же занимали место уничтоженных и стреляли, стреляли так часто, как только их успевали заряжать. Палили “куда-то туда” в дым, в разрывах которого плыли побитые свинцовым градом гетманские полковые штандарты. Лютеранская пехота, под градом свинца, шла на приступ православной тверди плотными колоннами, хотя россыпью добежать можно было быстрее. Но что в одиночку делать на крепостной стене?

Всеми забытый Ивашка во все глаза смотрел на разворачивающуюся на его глазах кровавую пляску смерти. Огонь, вылетавший из орудийного жерла, был похож на языки пламени геенны огненной, клубы порохового дымы – на горящую серу, верный признак присутствия дьявола. И среди всего этого адова буйства стояли в дыму специально назначенные архимандритом священники, сосредоточенно и громко декламируя 90-й псалом:

“Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое”.