Полная версия:

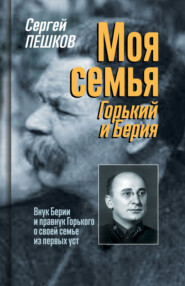

Моя семья: Горький и Берия

Директор гимназии, о которой пишет Горький, – Иван Иванович Фидлер – либеральный общественный деятель, левый кадет. Во время Декабрьского вооруженного восстания 1905 года в его училище работал революционный штаб, с согласия Фидлера выступали с лекциями большевики. 5 декабря в помещении училища прошла общегородская конференция, на которой большевики постановили объявить 7 декабря всеобщую стачку с тем, что затем она перерастет в вооруженное восстание. 9 декабря училище, в котором находились отряды дружинников, подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны правительственных войск. Здание было полностью разрушено, свыше ста дружинников арестовано.

Иван Иванович был вынужден эмигрировать в Швейцарию, там, в окрестностях Женевы, он открыл Новую русскую школу. Чуть позже школа переехала во Францию, в предместье Парижа – Плесси-Пике и, наконец, в Фонтенэ-о-Роз. В школе практиковалось совместное обучение, между учителями и учениками установились товарищеские отношения. Школа рассматривалась как единая семья – никаких начальников и подчиненных, а лишь старшие и младшие члены семьи. В то время это было делом новым, можно сказать революционным. Поэтому, хотя в основном школа была рассчитана на детей эмигрантов, многие родители, не довольные «казенщиной» учебного дела в России, посылали своих детей к Фидлеру. Неудивительно, что и А.М. настоятельно рекомендовал определить Максима именно в эту школу.

Из письма А.М. Екатерине Павловне: «Я против русской школы, совершенно сбитой с толку, пагубной теперь для всех детей вообще, для Мак[сима] – мальчика нервного, в особенности…То, что творится в наших гимназиях, обеспечивает стране тысячи больных анархистов, хулиганов, всячески искалеченных людей. Я думаю, что Фидлер с его практическим опытом и – как я слышал – горячей любовью к детям может организовать приличную школу. Мак[симу] нужно общество детей, вероятно он найдет его в этой школе, это общество – самое главное. Затем я слышал, что Фидлер хочет ставить дело на почву опытного воспитания, т. е. прогулки, изучение природы, естественные науки и т. д.».

Екатерина Павловна, правда, считала, что мальчика все же лучше отдать в парижскую школу, где он мог бы в совершенстве освоить французский язык. Ей не нравились некоторые методики преподавания у Фидлера, к примеру, заучивание наизусть больших отрывков прозы, но в конце концов вопрос был решен в пользу Новой русской школы.

Учительский состав целиком состоял из эмигрантов, представителей различных партий и направлений: большевики и меньшевики, анархисты, эсеры от крайне правых до террористов. Такой «пестрый» состав вынудил Фидлера просить учителей не вносить партийных разногласий в ученическую среду. Учителя заключили между собой договор об исключении «партийности» из стен школы и соблюдали его довольно строго, так что школа представляла собой некий «либеральный остров», куда не доходили партийные распри эмигрантской среды.

Среди учителей было много людей с интересными биографиями. Учитель математики и физики Александр Коваленко – инженер-механик на знаменитом броненосце «Потемкин». Во время восстания он был единственным из офицеров, кто перешел на сторону матросов, затем бежал в Румынию, оттуда в Швейцарию. Учи́теля истории вывезли с места ссылки в Сибири в книжном шкафу, учитель химии – организатор подпольной лаборатории взрывчатых веществ. Школьный врач и воспитатель Николай Семашко – один из видных нижегородских большевиков, в 1907 году он эмигрировал в Швейцарию, затем уехал в Париж и работал в Новой русской школе, в ней же учились его дети.

Количество учеников было невелико – в лучшие годы человек 40–45, иногда в старших классах училось всего по 2–3 ученика. Материальное положение школы было достаточно тяжелым, существовала она в основном на деньги, поступающие от богатых родителей из России. Многие учителя не обладали профессиональным опытом и смотрели на свою педагогическую деятельность как на временную, но к делу своему относились ответственно, а вне школы, как вспоминал Семашко, посильно помогали своим партиям в России.

Большое внимание в Новой русской школе уделяли изучению естественной истории, литературы, географии, там организовывали литературные кружки, устраивали совместные чтения, ученики писали рефераты, не забывали и о спортивных играх. Двухэтажное здание школы располагалось в обширном старинном парке. Тенистые аллеи сменялись солнечными лужайками – места для детских игр и прогулок было более чем достаточно. Ученики работали в собственном фруктовом саду и огороде, вообще приучались многое делать своими руками.

Максим писал отцу: «У нас в школе только и думают, как бы устроить лаун-теннис, все мы очищаем от дерна площадку. Мы уже кончили снимать его и теперь будем посыпать его известкой, утрамбуем и посыпем песком и опять утрамбуем… Сегодня воскресенье, все соберутся в школе работать…»

Ученики издавали собственный журнал, печатали на гектографе газету, материалы для которой получали от «собственных корреспондентов» из русских гимназий. Все бывшие ученики с теплотой вспоминали годы, проведенные в школе, не омраченные «казенщиной».

Максим, по отзывам учителей, был трудным ребенком. Хорошее общее развитие и природные способности сочетались с большой впечатлительностью, нервностью, рассеянностью. Невероятная застенчивость порой сменялась безудержной шаловливостью. В детстве Максим часто болел, пропускал уроки, что также вредило занятиям. «Живость» мешала ему сосредоточиться на занятиях, то, что было ему интересно, – он схватывал на лету, и хотя занимался вполне удовлетворительно, не стремился стать первым учеником. Возможно, права была Екатерина Павловна насчет занятий в обычной парижской школе, где и дисциплина, и требования к ученикам были строже.

У Максима с детства обнаружились хорошие способности к рисованию, и он с увлечением делал зарисовки для школьной газеты. Интересовался историей, а изучение географии России и других стран пробудило в нем интерес к коллекционированию марок. А.М. поощрял это увлечение и посылал ему интересные экземпляры. Горькому приходило много писем от детей из России с просьбой прислать им марки, и он просит сына составить из лишних экземпляров, которых к тому времени скопилось довольно много, несколько маленьких коллекций и отправить их российским ребятишкам. Он пишет: «Пусть лучше этим невинным делом, чем играть в “экспроприаторов”, “военный суд” и убивать друг друга да и вешать, как они это делают». Так он ненавязчиво учил сына умению делиться и помогать другим. Увлечение коллекционированием у Максима продолжалось долгие годы, и уже в зрелом возрасте он составил очень интересную коллекцию, включавшую в себя и редчайшие экземпляры.

Еще одно увлечение, уже из области спорта, – велосипед. Как и все мальчишки, Максим живо интересовался французской борьбой, боксом, футболом, научился очень хорошо играть в теннис, но велосипед – его новая страсть! Поначалу родители отнеслись к этому увлечению с большим беспокойством. А.М. писал Екатерине Павловне: «Уговори сына, чтобы он бросил мечту о велосипеде, это для него безусловно вредно с его слабым сердцем и порывистым характером. Ведь, уж если он поедет, то – конечно – стрелой! А это приведет его к пороку сердца». Пришлось Максиму на время отложить мечту о велосипеде. Отец писал ему: «Ты страшно обрадовал меня тем, что отказался ездить на велосипеде – поверь мне, это для тебя было бы вредно, и я очень боялся бы за твое здоровье». Только года через два родители сдались и приобрели Максиму велосипед. Теперь почти каждое воскресенье он со школьными товарищами устраивал велопробеги по окрестностям Парижа.

В школе у Максима была масса приятелей, но, пожалуй, только один настоящий «закадычный» друг – Костя Блеклов. Максим был довольно замкнутым мальчиком и говорить обо всем мог только с отцом. Но фантазия и энергия у него были поистине неистощимы, и все ребята боготворили его. Он постоянно выдумывал то одни, то другие игры: сражение вражеских армий, игры в «диких» с лазаньем по деревьям в парке, но никогда мальчишеские шалости не перерастали в хулиганство. Все учителя отмечали его искренность и простоту. Не выучив урока, никогда не «вилял», а, глядя в глаза учителя, честно признавался: «Я сегодня урока не приготовил». Максим никогда не позволял себе выдать товарища по своим шалостям, предпочитая взять всю вину на себя.

Годы учения в Новой русской школе совпали с зарождением авиации во Франции, и Максим «заболел» небом. Все свободное время он с друзьями проводил на аэродромах Парижа, видел первые полеты Уилбера Райта в Жювизи, наблюдал, как строятся новые аэродромы, как один за другим устанавливаются новые рекорды высоты и скорости полетов крылатых машин, как появляются новые национальные герои – летчики.

Макс мечтал стать авиатором, в письмах отцу с восторгом делился впечатлением от полетов «Блерио», «Стрекоз», «Антуанет», с увлечением описывал их технические характеристики. Он строил модели планеров с двигателем-резинкой: резина туго закручивается, ее отпускают, и «она крутит винт с такой быстротой, что аэроплан летит». Его интересовало все: конструкция планеров, моторов, их мощность и т. д. Он собирал фотографии, вырезки из газет и специальных журналов, тщательно следил за литературой. Максим подписался на журнал «Ла Ви эн гранд эр» («Жизнь на открытом воздухе») и другие, даже специально стал изучать английский, чтобы читать техническую литературу в подлиннике. Он внимательно следил за всеми авиационными новостями, посещал выставки авиатехники в Париже. На рисунке Максима 1911 года – самолет с двумя фюзеляжами, очень похож на «Ньюпор», модель, появившуюся только в 1913 году. В дневнике он записывает: «Читал в старом журнале “La Vie en grandair”, какое сопротивление оказывают тяжи и шасси. Вот если бы сделать его выдвижным. Недурная идея. Посоветуюсь с К[остей Блекловым], но раньше сам попробую». Почти в каждом письме своему другу он писал об авиации, посылал рисунки с подробными описаниями различных конструкций самолетов.

А.М. поддерживал интерес сына к авиации, но в письмах аккуратно и с юмором советовал не забывать и о других увлечениях: «Дорогой мой, это хорошо, что тебя интересует воздухоплавание, а не воздушных замков построение, но я тебе скажу: воздушные замки тоже хорошая штука, когда их строишь. Живи мальчуган, интересуясь всем, все и будет интересно. Жизнь пойдет стремглав, и не увидишь, как станешь сед, хром на обе ноги, плешив и т. д. Читай побольше, музыке учись…»

Из другого письма:

Дорогой мой дирижабельщик и планерщик!

Прочитал я твое воздухоплавательное письмо и подумал: приеду я в Париж, выйдет на встречу мне сын мой, одна нога у него деревянная, рука на перевязи, нос – вывихнут, ухо отсечено пропеллером, вместо ребер – вставлены косточки от мамина корсета – вообще весь человек растерялся в воздухе, а на земле совсем немножко осталось.

Смешно, но – не утешительно, ибо цельный человек всегда лучше изломанного, право же!

Вообще говоря – воздухоплавание – чудесная вещь, однако, когда собственноручный сын воздухоплавать собирается – жутко.

Дружище мой – если тебя дело это увлекает, если ты хочешь заняться им серьезно – прежде всего учись! Надо знать физику, механику, математику, познакомься с премудростями этими, выстрой аппарат своей системы и – летим в Японию…

А пока – будь осторожен и не прыгай с крыш, хотя бы и в сопровождении планера. Береги нос, эту выдающуюся черту лица.

Любовь к авиации Максим сохранил на всю жизнь. Кто знает, если бы обстоятельства сложились иначе, он мог бы стать авиационным конструктором…

Каждый год на летние каникулы Максим с матерью отправлялся в Алассио – небольшой итальянский курортный городок, посередине между Ниццей и Генуей. Место для летнего отдыха чудесное: прекрасные чистые песчаные пляжи, стоянки парусных лодок, площадки для игры в теннис. Здесь Макс научился плавать, управлять небольшой лодкой (сандолино), много и хорошо играл в теннис. В компании с детьми рыбаков учился ловить рыбу, подружился и со взрослыми рыбаками, и те, видя неподдельный интерес мальчика к их ремеслу, раскрывали свои секреты мастерства. В письмах отцу он рассказывает о своих успехах: «В теннис я побил француженку 6–0, сражались мы около 2 1/2 часов. Я каждый день от 7 до 101/2 в море, ловлю рыбу. Вчера поймал 9, сегодня 2. […] Каждый день езжу с моими знакомыми на парусной лодке».

Каждое лето Максим с нетерпением ожидал приезда отца – столько вопросов накопилось, столько нужно рассказать, ведь невозможно обсудить всё в письмах. Он писал:

Дорогой мой, любимый.

Я еще теперь не могу опомниться от твоего письма, а о том, как я обрадовался, когда узнал, что ты скоро приедешь, – и говорить нечего. Я рассудил, что письмо твое ты послал на той неделе, и поэтому можешь приехать на этой.

Я уже чувствую, что ты приближаешься к нам, и скоро мы встретимся. Тогда нам обоим будет хорошо и весело… У нас ты отдохнешь и поправишься. Я теперь буду ждать от тебя письма или телеграммы. Ты напиши, когда решишь, в какой день выедешь. Ладно?..

Ну, пока до свидания, дорогой мой, целую, обнимаю, жду. Написал так мало и не связно, потому что ты у меня в голове и все другое вытеснил. Думаю, что это последнее письмо, потому, что ты скоро ведь выедешь, а тогда, когда мы будем вместе, будем разговаривать не через письмо, что не удобно, да и не всегда выскажешь письмом то, что хочешь сказать словами. Правда?

Ну, значит, целую, хороший мой, до скорого.

Жду письма, в котором напиши, когда приедешь.

Пока обнимаю, дорогой.Ждущий сынМаксим.А.М., если позволяли дела и здоровье, начиная с 1907 года приезжал и в Алассио, и в Париж, а Максим навещал отца на Капри. Юридически не оформив развод, А.М. сохранил с Екатериной Павловной самые теплые дружеские отношения. Он писал: «Мне нестерпимо знать, что я причиняю боль человеку, который ничего худого мне не сделал, которого я внутренне уважаю…»

Горький старался, чтобы сын ни в коем случае не чувствовал себя обделенным отцовской любовью, чтобы Максим постоянно ощущал его заботу и внимание. Он подбирал и присылал сыну книги, а при встречах и в письмах обсуждал с ним прочитанное, старался привить интерес к хорошей, полезной книге. Развивая интерес сына к окружающему миру, посылает «Среди цветов» Сергея Порецкого, «Жизнь моря» Конрада Келлера, «Царство растений и Царство минералов» Петра Шмидта. Подбирает интересную историческую библиотеку, романы Алексея Толстого, книги Пантелеймона Кулиша, Евгения Гребёнки, но советует прочесть их после ознакомления с начальным курсом русской истории.

Понимая, что сын, как и все мальчишки его возраста, неизбежно увлечется приключенческими авантюрными романами, А.М. выписывает 18-томное собрание сочинений Жюля Верна, сочинения Томаса Майн Рида, Луи Буссенара, Герберта Уэллса. Сообразно возрасту он рекомендует прочесть некоторые книги Владимира Короленко, Сергея Аксакова, Льва Толстого, Ивана Тургенева и Николая Гоголя.

Поскольку Максим живо интересовался географией и историей разных стран, отец посылал ему книги Эрнста фон Гессе-Вартеге о Китае и Японии, «Кавказские легенды» Веры Желяховской, «Сказание о Древней Японии» Сандзанами Судзина, «Сердце Азии» Свена Гедина, книги с народными сказаниями, очерки истории Древней Греции. А.М. шлет даже такую сложную книгу, как «Первобытная культура» Эдуарда Тайлора, но при этом просит Екатерину Павловну отчеркнуть по собственному усмотрению некоторые места и дать их почитать Максиму, так как вся книга может показаться ему скучной.

А.М. учил сына не только наслаждаться красотой природы, но беречь и защищать ее, любить все живое, благоустраивать и украшать землю: «Ты уехал, а цветы, посаженные тобою, остались и растут. Я смотрю на них, и мне приятно думать, что мой сынишка оставил после себя на Капри нечто хорошее – цветы. Вот если бы ты всегда и везде, всю твою жизнь оставлял для людей только хорошее – цветы, мысли, славные воспоминания о тебе, – легка и приятна была бы твоя жизнь. Тогда ты чувствовал бы себя всем людям нужным и это чувство сделало бы тебя богатым душой. Знай, что всегда приятнее отдать, чем взять».

На Капри у А.М. долгое время жил попугай Пепитка – его купили вместе со связкой бананов. Видя увлечение сына живой природой, А.М. купил еще одного попугая и подарил его Максиму, дав совет, как правильно с ним обращаться: «Будь ласков с твоей птицей, не давай ее мучить и раздражать товарищам твоим, и она привыкнет к тебе, полюбит тебя. Помни, что все и всякие животные имеют и ум, и то, что мы называем душой, и что все они превосходно понимают, как к ним относятся». Постепенно на Капри образовался целый зоопарк, и в 1913 году Максим писал своему другу Косте Блеклову: «У нас дома целый зверинец: 3 собаки, одна фокстерьер “Топка”, дочь ее неизвестной породы (больше матери величиной) “Рыжка” и похожая на медведя “Надька”. Потом два попугая, которые весь день ругаются и поют. Есть еще много голубей и певчих птиц».

А.М. беспокоился, чтобы сын за годы жизни за границей не забывал родной язык, старался привить ему любовь к Родине, чувство патриотизма. А.М. присылал Максиму хрестоматию «Живое слово» – лучшее на то время пособие по художественной литературе для детей. Он писал: «Маленький ты еще у меня и, живя за границей можешь разучиться говорить по-русски, а это было бы худо. Родной язык надо любить, как мать, как музыку, и надо уметь хорошо говорить, чтобы при случае передать свою мысль другому человеку ясно и просто. […] Мы с тобой люди хорошей страны и надо ее горячо любить, хорошо знать».

А.М. хорошо понимал, как необходимо быстро растущему сыну общение с отцом, но загруженность работой не позволяла им видеться часто.

Из писем А.М. сыну:

Я все думаю, как бы попасть к вам, да вот – не выходит у меня: праздники неотрывно просидел за столом, оканчивая «Кожемякина», теперь работаю над статьей о писателях из народа, что возьмет недели три, месяц.

Милый мой мальчик – в Париж я не поеду, против этого и здоровье мое и то, что я не мог бы работать там так успешно, как работаю здесь. Мне очень грустно сказать это, но – видишь ли что: жизнь человечья только тогда имеет смысл и оправдание, когда после нее что-нибудь остается. Мне же есть, что оставить после себя, я много взял от жизни и много должен отдать ей. Я – сильно старею, надо торопиться, надо дорожить временем, его – немного осталось. И тратить дни на переезды с места на место, да на разные пустяки – нельзя мне.

Мы будем видеть друг друга изредка, как было до сей поры. Больше же я не буду говорить об этом. Не говори и ты, прошу.

До свидания, дорогой мой мальчик, любимый мой, хороший!

Горький на Капри

Остров Капри, «Жемчужина Средиземного моря», как назвал его Горький, – небольшой островок, расположенный всего в 18 морских милях от Неаполя. Древнее название Капреа (Caprea), превратившееся в Капри, возможно, произошло от слова capra – коза, как дань далекому прошлому, когда основным занятием обитателей острова было разведение коз.

На острове расположены два городка, возникшие еще при древних греках: на горе высоко над морем скорее большое село – Анакапри, ниже и восточнее – столица острова с тем же названием – Капри. Крутые улочки спускаются к небольшой естественной бухте Марина-Гранде, к порту и небольшой красочной набережной. С противоположной южной стороны острова находится еще одна маленькая гавань – Марина-Пиккола. Остальные скальные берега практически неприступны.

С Капри связаны многочисленные легенды и мифы: здесь Одиссей ослепил циклопа Полифема, здесь же, если верить Гомеру, проживали коварные сирены, завораживающие своим пением моряков, заставляя поворачивать корабли на смертельно опасные рифы. Недалеко мифические чудовища Сцилла и Харибда стерегли пролив между Калабрией и Сицилией, а к северу на небольшом одиноком острове обитала еще одна малоприятная персона – Медуза Горгона.

Да и подлинная, а не мифическая история острова поражает: на таком небольшом известняковом клочке суши археологи обнаружили остатки поселений людей, датируемые X веком до н. э. В культурном слое Грота Папоротника обнаружили артефакты и Римского периода, и Бронзового века, и палеолита, что свидетельствует о непрерывности существования поселений начиная с каменного века.

С точностью установлено начало Римского периода Капри – 29 год до н. э., когда первый римский император Октавиан Август останавливался здесь по пути из Греции. Очарованный красотой острова в 31 году до н. э., он выменял его у Неаполя на остров Искья, знаменитый своими лечебными теплыми источниками. Император повелел построить большую виллу к западу от Марина-Гранде – Морской дворец (Palazzo a Mare) и превратил остров в свою летнюю резиденцию.

За свою долгую историю остров многократно подвергался набегам завоевателей. Крестоносцы, солдаты Наполеона, пираты, англичане и испанцы сменяли друг друга, превращая в руины античные постройки, и только необыкновенная, чарующая красота природы Капри оставалась неизменной.

Буквально на следующий день после прибытия А.М. отправился на прогулку. Вскоре он исходил все тропки и заглянул во все уголки сказочно красивого острова. Один из любимых маршрутов вел на вершину Солнечной горы (Monte Solaro). Дорога из нижнего городка серпантином поднималась до Анакапри. Можно было подняться и по 800 каменным ступеням знаменитой Финикийской лестницы, и некоторые каприйцы пользовались этим более коротким маршрутом. От Анакапри горной тропой А.М. поднимался до самой вершины – небольшого каменистого плато. Отсюда разворачивалась панорама удивительной красоты. На Монте-Соларо А.М. любил встречать восход солнца, сюда же приводил гостивших на Капри своих друзей любоваться закатом.

С плато по тропинке А.М. часто спускался к крошечному средневековому монастырю Санта-Мария-ди-Четрелла, по преданию, построенному на месте древнеримского храма. Свое название монастырь получил от прозвища богини Венеры – Citrea, здесь возле каприйских скал она любила ловить рыбу. Заброшенная, полуразрушенная обитель, старинное кладбище монахов-картезианцев, заросшее кипарисами, – А.М. любил бывать здесь один, подолгу отдыхая в тишине. Он не любил сутолоку каприйской набережной и центра Капри с главной площадью – Пьяца Умберто I, которую все называли просто Пьяцетта. Он уходил по виа Тиберио и дальше, все выше до самой восточной оконечности острова к руинам дворца императора Тиберия – виллы Тиберия – самого роскошного из двенадцати построенных преемником Октавиана Августа. Отсюда император с 27 по 37 год н. э. правил Римской империей. Сохранился уступ скалы, откуда, по преданию, сбрасывали в море приговоренных к смерти по приказу жестокого властителя.

Остатки древнейших памятников истории и культуры, средневековых замков, монастырей и старинных вилл, каменные стены домов, увитые цветущей бугенвиллеей, верхняя часть острова, покрытая лимонными и апельсиновыми рощами, виноградниками и оливами, причудливые утесы Фаральони, поднимавшиеся из лазурного моря…

А.М. был поражен красотой острова и восторженно отзывался о своем новом месте жительства. Своему другу писателю Леониду Андрееву в первые же дни пребывания на острове он писал: «Капри – кусок крошечный, но вкусный… Здесь пьянеешь, балдеешь и ничего не можешь делать. Все смотришь и улыбаешься». Сыну Максиму:

Я живу теперь на острове Капри в Средиземном море. Здесь очень красиво, похоже на Крым, но несравнимо лучше. Погода такая, что сейчас в ноябре, когда у вас снег, здесь летают бабочки и ящерицы греются на солнце. Мне это очень полезно – я немного нездоров и, должно быть проживу здесь всю зиму.

Очень разнообразны и красивы здесь рыбы – между прочим, рыбаки ловят спрутов – ты знаешь, что это такое? Пришлю тебе морскую звезду и раковин.

Из окна дома, где я живу, видно Везувий, но он теперь не дышит, как раньше, хотя дня три тому назад вдруг выкинул немного лавы и камней.

Восхищенный каприйскими видами, Горький писал Зиновию Пешкову: «Здесь удивительно красиво, какая-то сказка бесконечно разнообразная развертывается перед тобой. Красиво море, остров, его скалы, и люди не портят этого впечатления беспечной, веселой, пестрой красоты. Какие это музыканты, если б ты слышал!.. В них очень много природной веселости, наивной жажды красивого…»

Здесь, наверное, уместно сделать небольшое отступление и объяснить, кто такой Зиновий Алексеевич Пешков и какое отношение он имел к Горькому.

Зиновий – старший сын нижегородского владельца граверной мастерской Михаила Израилевича Свердлова. Младший сын Яков рано ушел из семьи, вступил в партию социал-демократов, участвовал в революционных событиях 1905 года, неоднократно отбывал ссылку, одно время вместе с И.В. Сталиным. В Петрограде участвовал в Октябрьском перевороте и с ноября 1917 года до своей смерти (от тяжелой формы гриппа, «испанки») занимал пост председателя Всесоюзного Центрального избирательного комитета – высшего законодательного, распорядительного и контролирующего органа государственной власти.