Полная версия:

Миля за милей

Кстати, о воспитателях. Естественно, обитатели интерната всегда были в некой оппозиции к воспитателям. Это, наверно, вполне нормально для подобных заведений. Хотя нельзя сказать, что все воспитатели были стервами. С некоторыми мы просто по-настоящему дружили. Одна из них была Ольга Михайловна Голодная. Дочь, теперь никому неизвестного, поэта Голодного, который жил в знаменитом «Доме писателей», расположенном прямо по соседству с МСХШ. Этот дом прославился не только огромным количеством знаменитых и не знаменитых писателей, когда-то проживавших в нём, но и тем, что он явился прообразом «Дома Драмлита» в бессмертном романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Именно в нём жил критик Латунский, и в нём же Маргарита, превратившись в ведьму, устроила погром.

Так вот, Ольга Михайловна, молодая красивая блондинка, была для нас скорее старшим товарищем, хотя некоторые старшики, возможно, хотели от неё больше чем просто товарищеских отношений. Однажды она, не помню, по какой причине, пригласила нас к себе в квартиру помыться. В ванной комнате на стенке висела фотография с её изображением в обнаженном виде. Это был шок… После этого мы её не просто любили, мы её уважали!

Ближе к концу моего обитания в интернате появилась Лариса Григорьевна (возможно имя я помню не точно). Она была гимнастка, настоящая гимнастка, кажется, мастер спорта. Приходила на работу в короткой юбке, вся такая ладная, стройная, подтянутая. В интернате была утренняя зарядка, но почти никто на неё не ходил. А когда пришла Лариса Григорьевна, посещаемость мальчиками выросла почти до ста процентов.

Но, бывало, мы устраивали настоящий «шарап». Некоторые наши проделки сейчас могли бы сойти за творческую «акцию», но тогда они заслуженно считались хулиганством. Например, однажды старшие ребята, намешав гипс с опилками, развели его как полагается и, используя полиэтиленовый пакет в качестве кондитерского мешка, выдавили из него… нет, не розочку. Ну, сами догадываетесь, что может предложить мальчикам их убогая фантазия. Когда «изделие» подсохло, живописцы покрасили «это» в натуральные цвета, доказав, что годы обучения прошли не зря. Улучив момент, когда все обитатели интерната ушли на ужин, ребята подложили эту штуку под дверь «воспитательской». Оставалось ждать, и мы ждали. В этот вечер дежурила самая наша «нервная» воспиталка – Вера Сергеевна. Когда она обнаружила «мину» под дверью своего кабинета, она дала полную волю эмоциям и свалилась в пике неконтролируемой истерики. Все наблюдатели не на шутку перепугались, потому что никак не ожидали от неё такой бурной реакции на «маленькую детскую шалость». Дело пахло керосином. И, чтобы как-то успокоить нашу впечатлительную воспитательницу, Коля Шишкин взял эту штуку в руки и, сунув её прямо под нос Вере Сергеевне, успокаивающим тоном сказал: «Да оно не настоящее»… Ну, тут уже Вера Сергеевна чуть не хлопнулась в обморок.

Сами понимаете, после таких выходок на ковёр вызывались все, не только зачинщики, и разборка была по полной программе. Вплоть до исключения из интерната, а иногда и из школы. В тот раз, как ни странно, выгнали только Колю Шишкина. Но бывали «санкции» и покруче. Так попал под раздачу и вылетел из интерната Андрей Балашов, будущий академик, между прочим. Исключили, в конце концов, и Колю Туркина и не только из интерната, но и из школы. Правда, его исключили по каким-то другим соображениям. Во-первых, он был верующим человеком, а тогда это было почти преступление. Ходил с длинными волосами, слишком длинными, в хромовых сапогах, в какой-то купеческой жилетке. В общем, вёл себя абсолютно «вызывающе». Впоследствии Коля поступил в Абрамцевское художественно-промышленное училище, и работал в Гжели, где, был инициатором возрождения многоцветной Гжельской майолики, но я об этом уже говорил. Кроме этого, он создал большое количество керамических произведений в авторской неповторимой манере, наполненной каким-то загадочным философским смыслом.

И всё же в такой насыщенной событиями жизни оставалось время и на учёбу. Я сразу ощутил разницу между Ново-Гришинской средней и специальной художественной школой. Там-то у нас в начальных классах было два-три урока в день, а тут – каждый день: три часа «спецов» (спецпредметы – рисунок и скульптура), а после этого три, а то и четыре урока общеобразовательных предметов. В старших классах и того больше. Но «спецы» – это было удовольствие, особенно поначалу. Слава богу, разрешали работать в мастерских и после окончания уроков. В интернате было сложно что-либо лепить, всё из-за тех же шарапов, поэтому я часто пропадал в скульптурной мастерской. Лепил всё что можно, как чукча, который что видит то и поёт.

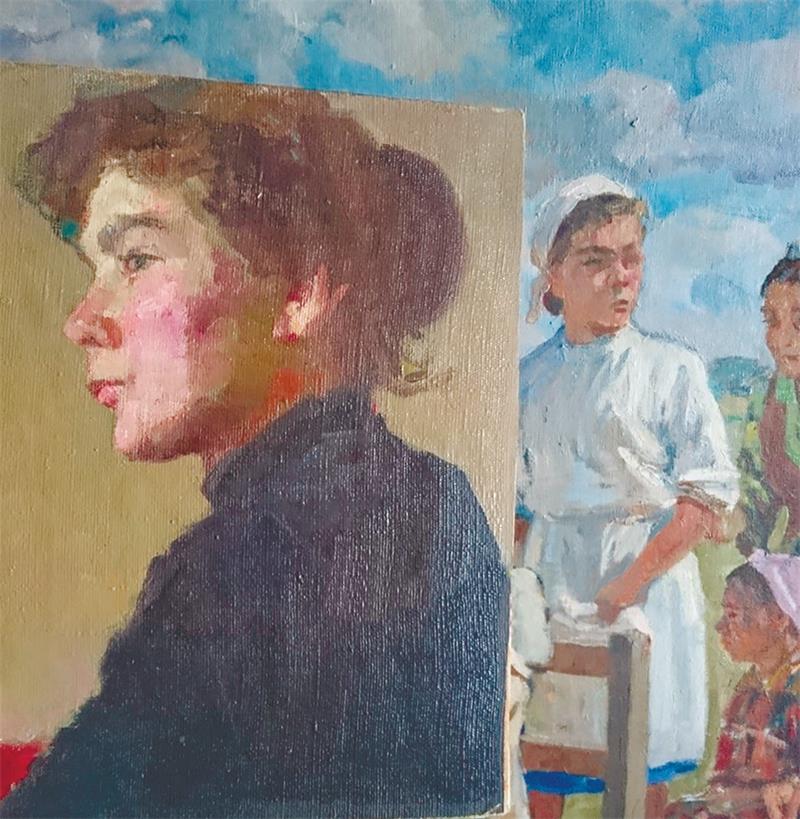

Скульптуру в начальных классах преподавала у нас Лидия Арсентьевна Богачёва. Её муж, Петр Никифорович Богачёв, типичный крепкий художник соцреалист, с большой охотой наделял чертами своей красивой жены персонажей многочисленных полотен о строительстве светлого коммунистического будущего.

Так вот, Лидия Арсентьевна была женщиной внимательной и доброй. В отличие от преподавателей мужчин, она всё учебное время находилась в мастерской вместе с учениками. Мужская половина коротала основное время в учительской. Учительских было две – одна для преподавателей по спецам, вторая для преподавателей по общим предметам. Иногда, по делам, нам приходилось заглядывать в эту художническую учительскую. В ней не то что топор, наковальню можно было вешать, такой там дым стоял. Возможно, поэтому Лидия Арсентьевна предпочитала проводить время в мастерской со своими учениками. Она сидела в уголке и читала книжку или журнал. И периодически подходила к нам, что-то подсказывала, давала какие-то советы. Помню, как однажды она отвела меня в мастерскую к старшему классу, где лепили этюд одетого человека (мы-то ещё лепили чучела птичек) и предложила поработать со старшиками. Это был очень полезный опыт для меня. Забегая вперёд, скажу, что мне с учителями повезло дважды – с первым учителем в школе и с первым учителем в институте. До сих пор я вспоминаю Лидию Арсентьевну с чувством глубокой благодарности. Мне кажется, что это она «протащила» меня в школу. А как иначе? Больше там меня никто не знал и за меня не впрягался бы. Хотя перед экзаменами было собеседование. Это когда взрослые дяденьки «собеседуют» с ребёнком, задают ему каверзные вопросы. Мне, например, задали вопрос: почему я решил стать художником? А я не знал, почему решил стать художником. Но отвечать-то надо. Ну и сказал: «А художники зарабатывают хорошо». Это я как-то услышал от моей мамы, которая в молодости работала техником-инвентаризатором в БТИ. Однажды она обмеряла дачу художника Дейнеки (ничего так!). И, видимо, прикинула глазом, что неплохо живут художники. Уж точно лучше, чем её родители – крестьяне. Услышав мой ответ, «собеседники» дружно посмеялись и, не оставляя меня в покое, спрашивают: «А если не художником – то кем бы тогда?» Ну, тут я знал ответ и говорю: «Клоуном». Почему-то им стало ещё веселее. Не думаю, что собеседование как-то повлияло на результат вступительных экзаменов. Хотя…

Надо сказать, что центр Москвы в то время был совсем не такой как сейчас. Многие ещё помнят этот почти провинциальный уклад. Небольшие особнячки, тихие переулки, бабушки на лавочках в тапочках и халатах. Недаром говорят, Москва – большая деревня. Тогда каждый прохожий мог тебе показать (без навигатора), где находится какая улица или переулок. Не то, что сейчас. Школа находилась в самом, можно сказать, сердце столицы. Напротив – Третьяковская галерея, через речку – Кремль с его музеями, в километре ходьбы – Пушкинский музей и бассейн Москва. Ещё нам очень нравился зоологический музей и зоопарк, куда мы регулярно бегали делать наброски. Нас везде пускали бесплатно по «корочкам» художественной школы. И это очень правильно. Так и должно быть! Те, кто хотят быть художниками, должны жить в музеях. В Третьяковку, например, я бегал даже на больших переменках. Наши вахтёршы на входе в школу (это были две пожилые татарки, которые жили прямо в школе, в какой-то специальной комнатушке) ругались на меня из-за того, что я часто бегаю туда-сюда, и обзывали меня «кырнос хайвань». «Кырнос» – это, я так понимаю, курносый, а «хайвань» – понятия не имею, что такое. Зато я изучил Третьяковку как свой родной дом. Точно знал, где висит та или другая картина, тогда, конечно, предпочтения были не такие как теперь. Например, залы с иконами и двадцатым веком меня интересовали гораздо меньше, чем залы, например, с картинами Перова или Васнецова. Чуть позже (а вообще-то вру, сразу) стал обращать внимание на картины типа «Вирсавия» Брюллова или «спящая Венера» Буше в Пушкинском музее. Туда (в картину) хотелось зайти.

Но вернёмся в школу. В четвёртом классе к нам присоединился ещё один ученик – Петя Манизер (теперь он Пётр Оттович), внук Матвея Генриховича Манизера, знаменитого на всю страну скульптора-монументалиста. Самое известное его творение, знакомое всем москвичам, – это согбенные фигуры на станции метро «Площадь революции». Это те, у которых суеверные москвичи натирают всякие детали. Собаке бдительного пограничника, например, скоро протрут нос до дырки, а у революционного матроса наган выглядит как золотой ключик Буратино. Хорошо, что у нас не строят статуи Приапу как в древнем Риме, а то ему тоже чего-нибудь натирали бы.

Петруха, а именно так мы называли Петю, влился в коллектив без особых проблем. Он был весёлым и свойским. Знал много про то, как делать скульптуру, ведь он жил в мастерской скульптора. Поэтому, если мы пытались что-то отформовать или возникали ещё какие-то технические вопросы, то тут первым консультантом был, конечно, Петруха. И, наверное, не случайно, что теперь он ведёт технологию материалов в Суриковском институте. Благодаря Петрухе, мы периодически посещали знаменитую мастерскую-музей Манизера, недалеко от метро Динамо. Это действительно был музей, но не только. Там мы увидели скульптурную кухню. То, что было неведомо нам, детям, у которых родители не были художниками.

Учёба постоянно сопровождалась какими-нибудь приколами. То Петруху в ванну с глиной окунём, то… как-то засунули ему в сумку железный блин, который мы использовали вместо наковальни, не очень тяжелый, всего килограмм шестнадцать. Как только прозвучал звонок, Петруха бегом в раздевалку, схватил за ремень свою сумку, ну и убежал вместе с ремнем, а сумка осталась стоять на месте.

Был у нас в группе ещё один мальчик, Андрюша Автеньев. Когда он работал, то был так увлечён, что порой впадал в экстатическое состояние, мог, например, почти законченный портрет начать «поправлять» лопатой. Мы над ним частенько подшучивали. Однажды я подошел к нему, и нарочито серьёзно стал обсуждать с ним его скульптуру, а Лёха, мой дружок, тихонечко вылил ему в карман халата стакан воды. Я, конечно же, сразу отошёл к своей работе. Через минуту послышались истошные крики нашего Андрюши. А девчонки начали его подкалывать. Мол, так увлёкся работой, что не заметил, как описался. Мы не унимались. Как-то привязали ему верёвочку за хлястик халата, а второй конец – за низ ножки скульптурного станка. Как только прозвучал звонок на перемену, Андрюша рванул к выходу, ну и станок, конечно, упал, и упал громко! Вот радости-то было. Да-а! Как говорит моя жена про мальчиков: «ну что с них взять – четверти хромосомы не хватает». Хотя девочки тоже иногда сочиняли такие выходки, что в этом им позавидовали бы даже граждане республики ШКИД. Но об этом пусть лучше сами расскажут. Скажу только, что как объект для влюблённости они нас интересовали тогда куда больше, чем как будущие художники.

А вообще, наша скульптурная группа была дружная.

Отдельной страницей нашей учёбы были практики. У живописцев были свои, у скульпторов свои, иногда нас объединяли. Ездили в какой-то пионерский лагерь в Подмосковье, недалеко от Истры. Из мсхшовцев был сформирован отдельный отряд, не похожий на пионерский. Мы не подчинялись общему распорядку пионерского лагеря, имели право покидать территорию и не приходить на обед. Только к вечерней «линейке» (это как вечерняя поверка в армии) должны были вернуться в лагерь. Я помню, что перезнакомился со всеми пацанами в соседней деревне и с каким-то очень мастеровитым мужиком, который из двигателя запорожца соорудил себе пилораму. Хваткий дядька, всё умел. А ещё он был художник. Паял из проволочек какие-то пейзажи, целые деревенские сценки с человечками, домами, деревьями, заборами и всякой деревенской утварью.

Мы после завтрака уходили из лагеря на весь день и рисовали, ловили рыбу с деревенскими пацанами, просто шатались по округе. В общем, вели, в отличие от настоящих пионеров, свободный образ жизни. Вот как раз в эту практику я больше всего и применил свои самбистские навыки. Что-то пробило меня на драки, не проходило дня, чтобы я с кем-нибудь не схлестнулся. Иногда со своими, иногда с пионерами, но ни разу не подрался с деревенскими (наверно работал инстинкт самосохранения, те просто так не спустили бы). Драки, правда, почти всегда были бескровными и без особых последствий, потому что больше походили на борьбу. А поскольку я всё-таки ходил в секцию самбо, то в большинстве случаев выходил из этих потасовок победителем. Однажды я задрался с пионером из нашего лагеря. Этот пионер вместо того, чтобы бороться как все нормальные люди, встал в позу боксёра и всем своим видом показал, что сейчас будет меня бить. Но у меня тоже был некий опыт махания кулаками, правда, не очень удачный. И я махнул… И не попал… Зато он попал. Я попятился назад и плюхнулся в клумбу задницей, в голове летали мотыльки, и слышалась какая-то мелодия. Слава богу, на этом драка закончилась. Мы потом с этим парнем стали приятелями. Он, в отличие от меня, ходил в секцию бокса. Ну, я, собственно, это сразу понял.

Не припомню, в каком классе у нас была практика в Ленинграде. Жили мы в ЛСХШ, это такая же школа как наша, только в Ленинграде. Мы захватили маленькую, на четверых, комнату в интернате (остальные были очень большие, на 12–15 человек) и жили как царьки. Я в Ленинграде до этого не был ни разу. Город просто снёс мне крышу. Летний сад, Марсово поле, Сенатская площадь с Медным всадником… Все было потрясающе, масштабно, красиво и величественно. Вместо того чтобы рисовать, мы с Лёхой день и ночь рысачили по городу. И не только по парадным проспектам, забредали и в мрачные переулки с знаменитыми дворами-колодцами. Так было всё узнаваемо, ведь только недавно мы прочитали роман «Преступление и наказание».

Допуск в Эрмитаж и Русский музей у нас был неограниченный. Листы бумаги с печатями позволяли нам рисовать в этих музеях в любых местах, в любое время. К концу практики я ориентировался в Эрмитаже точно лучше, чем революционер Халтурин, который однажды пытался его взорвать. Сколько нового я узнал про искусство тогда, трудно описать. Никакие уроки по истории искусств не сравнятся с живым восприятием произведений.

Но практика без приколов – это не практика. И опять Андрюша был главным объектом для наших выходок. Ночами он, как впрочем, и все остальные, не обременённые заботами дети, спал мертвецким сном, но почему-то, как сказал бы Николай Васильевич Гоголь, «в натуре», то есть голый. Однажды ночью мы потихонечку вынесли его кровать вместе с ним в коридор, а утром, когда воспитатели начали кричать «всем подъём», стали наблюдать за ним. Андрюша проснулся, откинул одеяло, сел на кровати и долго протирал глаза. Мимо с зубными щётками ходили мальчики и девочки с округлёнными глазами и отвисшими челюстями. Нам казалось, что прошло довольно много времени, пока Андрюша спохватился и с криками «я бя бю» (это означало «я тебя убью») бросился к нам в комнату. А нам не хотелось, чтобы он нас убивал, и мы держали дверь с той стороны, не давая её открыть. Ещё некоторое время Андрюша, штурмовал дверь, восхищая всех своим «атлетическим» телосложением. Потом, окончательно проснувшись, завернулся, как Цезарь, в простыню и убежал в туалет.

Справедливости ради надо отметить, что «прикалывали» мы не только Андрюшу. Попадали под раздачу и Лёха, и я, и Петруха. Однажды устроили Лёхе небольшой цирк. Кровати с панцирной сеткой были продавлены почти до пола. И некоторые интернатовские аборигены сбили себе щиты из досок. Я и Лёха захватили такие щиты и спали на них как на нарах. Всё лучше, чем как в гамаке. Мы привыкли плюхаться на жёсткую кровать, зная, что она не проминается. И вот, пока Лёха бегал за пирожками, мы с Петрухой вынули из-под матраса этот щит, как-то неловко спрятали его за шторку, и ждём как ни в чем не бывало. Лёха вернулся и, видя наши лукавые рожи, что-то заподозрил. Начал всё внимательно осматривать. Нам показалось, что всё сорвалось, но он, как ни странно, не обнаружил подвоха, и удовлетворённый собственной бдительностью, плюхнулся на кровать… Ноги выше головы, затылком об стенку, глаза как у какающего филиппинского лемура! И в довершение всего из-за шторки на него грохнулся тот самый щит. Ржали так, что Андрюша, чуть не умер, но мы к этому привыкли, поэтому скорую не вызывали.

А ещё мы с Лёхой обнаружили совсем рядом со школой кинотеатр «Кинематограф». Это был кинотеатр, в котором показывали старые фильмы (в Москве был подобный, назывался «Иллюзион»). Попасть на сеанс в этот кинотеатр было практически невозможно. Все билеты были раскуплены. Но мы быстро поняли, что можно покупать билеты предварительно. Утром мы заходили в кинотеатр и покупали билеты на сеанс, который будет через несколько дней. Так мы посмотрели почти все фильмы, которые шли во время нашей практики. Знаменитый «Джордж из Динки-джаза», «Подвиги Геракла», фильм УЖАСОВ «Тёмные глаза Лондона». Ооо… это было страшно. Ну и кое-что ещё из подобной муры. Наверняка, там показывали и хорошие фильмы, помню «Мост Ватерлоо», но нам такое кино было тогда не очень интересно. Почему-то все эти фильмы считались «трофейными», хотя большинство из них были не немецкие.

И всё это – за один месяц практики! Ещё выезжали в Кондопогу, живописцы ездили в Хиву и привозили оттуда огромное количество потрясающих натурных этюдов. В общем, было классно! И весело, и полезно. А, кроме того, случались ещё всякие любовные истории, но об этом отдельно.

Интернат. Пацаны первого класса и пионервожатый Лёня Лар.

Портрет Лидии Арсентьевны Богачевой.

(автор Петр Богачёв)

Отвлечение. Про любовь

Первый раз я влюбился в 17, второй в 18, третий в 19:30

Автор не известен.С какого возраста я себя помню, я не помню. Но смутно всплывают в голове какие-то картинки из далёкого прошлого. Мы сидим кружком на горшках в детском садике, мальчики и девочки, все вместе. И вот я влюбился в девочку, которая сидела напротив, поэтому свой отсчёт я могу вести, приблизительно, с трёхлетнего возраста. Влюблялся я очень часто. Но, в свое оправдание могу сказать, что любил я, в данный конкретный момент, всегда только одну девочку. Можно сказать, что я был однолюбом. И, между прочим, как честный человек, я сразу же хотел на ней жениться. Правда, предложения руки и сердца не делал, но только по причине невероятной застенчивости.

Уже не смутно, а очень конкретно, я помню свою любовь в Гришинской школе. Звали её Ира. Конечно же, она была отличница, курносенькая блондинка с вьющимися волосами, с двумя бантами по бокам очаровательной головки. Ну, в общем, всё как полагается. И, как полагается в любовных романах, я её любил – она меня нет.

Как я страдал! А влюблялся я, надо сказать, до умопомрачения. Я переставал учиться, делать домашнее задание, мог прогулять уроки, если нужно было для дела (для любви). В общем, любовь была сплошной мукой. Мои страдания привели к тому, что я съехал в учёбе на троечки и двоечки. Ну, тут моя мама, которая надо сказать, нас с братом никогда не порола, провела со мной серьёзную беседу скакалками по жопе. Я бегал от неё по всей комнате, пытался спрятаться под стол и кричал: «Мамочка, больше любить не буду». Любить я, конечно, не перестал, но пришлось спрятать свои благородные чувства, взять себя в руки и вернуться хоть немного в мир материальных ценностей, которые выражались оценками в дневнике. Можете себе представить мужчину в девять лет, который уже тогда понял, что выставлять свои чувства напоказ опасно. Кто-то посмеётся, кто-то не поймёт, а кто-то и позавидует.

Моя любовь, имеется в виду Ира, была девочкой доброй, и поэтому не отвергала меня окончательно и бесповоротно. Она просто жила своей жизнью, а я был её тенью.

Как говорил признанный классик грузинской литературы Важа Пшаве́ла:

Что мне делать? Как умерить страсти этой гнёт?Руставели нет на свете – кто меня поймёт?В конечном итоге моё мужское достоинство победило мою любовь. Я её разлюбил и полюбил другую. Но, как жестока судьба, моя новая любовь не любила меня, как и прежняя!

Наверно, подобные тяжелые испытания привели Зигмунда Фрейда в своё время к созданию теории психоанализа.

Я страдал душевно и физически. И, по тому же Фрейду, сублимировал свои страдания в многочисленные произведения искусства. Руслан и Людмила, Спартак и Вариния. Да, ещё были индейцы: Чингачгук, Виннету́ (который – сын Инчу-Чуна), и там обязательно какая-нибудь красотка. Нелюбовь к бледнолицым немного отвлекала меня от очередной, всепоглощающей страсти.

А потом я поступил в МСХШ. И там, параллельно вышеописанным процессам, любовные терзания вышли на новый уровень пубертатного периода. Челентано рубил дрова, а я ходил в секцию самбо. Так мы с ним вдвоём гасили страсть. На некоторое время она отступала (на несколько минут, иногда даже часов), но потом возвращалась с новой силой. Однако теперь я учился в художественной школе, и сублимирование в «произведения искусств» было логическим и, главное, легальным выходом.

За семь лет обучения я перелюбил многих девушек, большинство из них не знали об этом. Некоторых я любил подолгу. Одна из них – Инна Исакова. Писаная красавица с вполне сложившимися для подросткового возраста формами. Она училась на живописи (в девчонок из своей группы я не влюблялся, слишком они были свои). Не могу сказать, почему я выбирал для своих влюблённостей ту или иную девушку. Вернее сказать, не я выбирал, а выбирало что-то внутри меня. Я даже и не знал их толком. Возможно, если бы знал лучше, и не влюблялся бы.

Я влюблялся в красоту. Хотя уже тогда она для меня значила не совсем то, что красота для многих моих сверстников. Но Инна действительно была красавица. И, кстати, наш Андрюша тоже был влюблён в неё, и тоже до умопомрачения, он всё делал до умопомрачения. И, возможно, мы вызвали бы друг друга на какую-нибудь дуэль, но, дело в том, что Инна на нас обоих не обращала никакого внимания. У неё уже был парень, с которым она ходила за ручку.

Поборов эту страсть, я влюбился в другую красавицу из нашего класса, в Олю Гусеву. А за мной следом в неё влюбился и Андрюша, сукин сын, как будто специально. Он, в отличие от меня, не мог и не собирался скрывать своих эмоций. Он любил открыто, все об этом знали, все ему сопереживали, включая учителей. Знал об этом и сам объект обожания. Вообще-то Андрюша, как персона особо одарённая, мог бы стать предметом для исследования какого-нибудь серьёзного психолога. Он был талантлив, экзальтирован, психопатичен и т. д. В общем, полный набор для того, чтобы стать большим художником. Но…

Возможно, что какая-нибудь из моих «любвей» и принесла бы осязаемые плоды, но я был так застенчив, что боялся не то что заговорить или, тем более прикоснуться к предмету своей страсти, но даже попытка подойти на какое-то близкое расстояние оказывалась серьёзным психологическим испытанием.

Однажды мои интернатовские приятели стали куда-то собираться, не приглашая меня с собой (я, повторюсь, был мелкий и немного не соответствовал размерам своих одноклассников). Из их разговора я понял, что они собираются идти в баню, но не париться, а «подглядывать за девками». Надо сказать, что мы уже в школе работали с «обнажён-кой», и голых тётенек могли созерцать открыто. Но подглядывать-то интересней! Я, естественно, напросился пойти вместе с ними. Оказалось, что за школой есть старенький особнячок, в котором находится какая-то вычислительная контора с небольшим количеством сотрудников. Мы потихонечку прошмыгнули туда и забрались на чердак, откуда, из слухового окна, была видна женская раздевалка Кадашевских бань. И – надо же! Какое везение. Там наши девчата! Абсолютно голые и невероятно красивые! А среди них – Оля Гусева. Я поверить не мог своим глазам. Я боялся подойти к ней, а тут, она стоит, как Афродита Боттичелли, и как будто позирует специально для меня. Время остановилось, у меня отвисла челюсть и потекли слюни… Вдруг, в самый неподходящий момент, скрипнула дверь, и послышались голоса: «Кто здесь, выходи!» Но мы все затаили дыхание, боясь потревожить волшебное видение. Слава богу, на чердак лезть никто не стал. Немного переждали, кажется, пронесло. Через некоторое время мы решили всё-таки выбираться. Потихонечку спустились на первый этаж и обнаружили, что входная дверь заперта. Рабочий день закончился и все ушли домой. Что делать?.. Нашли окно на втором этаже, открыли его и начали по очереди прыгать. Как раз когда спрыгнул последний, из дверей бани вышли наши девчата, такие чистые и розовощёкие. Кажется, они догадались, что мы там делали…