Полная версия:

Нежные страсти в российской истории. Любовные треугольники, романтические приключения, бурные романы, счастливые встречи и мрачные трагедии

Когда Князев приехал в столицу, Кузмин ввел его в круг богемной «тусовки». Познакомил с Анной Ахматовой, Николаем Гумилевым… Князев стал завсегдатаем модного литературно-художественного кафе «Бродячая собака», его знали там как «томного поэта-гусара».

На дворе царило призрачное и бурное «безвременье» – краткий период после разгрома первой революции, когда царило устойчивое ощущение, что настоящие бури еще впереди, они сметут все, что только можно, поэтому сейчас, именно сейчас, надо наслаждаться жизнью, получать от нее все, отдавать себя чувствам без остатка. Потому что потом будет уже поздно. Причем счет уже идет даже не на годы – на месяцы.

В. Князев

Казалось бы, никаких объективных показателей не было: в стране царил экономический подъем, в Петербурге и в других городах – строительный бум. Государственная дума успокоилась и уже не пыталась дерзить государю и министрам. И тем не менее современники жили предчувствием: все это внешнее благополучие ненадолго…

Недаром некоторые современники сравнивали Петербург Серебряного века с Третьим Римом времен упадка. «У всех на уме одно удовольствие, – сетовал в октябре 1911 года обозреватель “Петербургской газеты”. – Увлечение модой достигло своего апогея. Бросаются деньги сотнями, тысячами, миллионами. И не только богачи-петербуржцы, но и бедняки жадно стремятся к “роскошной жизни”. Роскошь растет, растет с нею и “легкоправность” общества, нарастает волна общего спада, декаданса. Куда мы идем? Не в пропасть ли?..» Но пока запас времени еще был. Небольшой, но был.

Летом 1912 года Князев в очередной раз появился в Петербурге. Михаил Кузмин задумал издать совместно с ним сборник стихов – под многозначительным названием «Пример влюбленным. Стихи для немногих». Иллюстрации согласился делать художник Сергей Судейкин – давний приятель Михаила Кузмина. Тогда-то Всеволод Князев и познакомился с Ольгой, женой Судейкина. И влюбился в нее без памяти.

Юного гусара можно было понять: устоять перед этой роковой женщиной, одной из первых красавиц богемного Петербурга, практически невозможно… Актриса, певица, танцовщица, переводчица, манекенщица… Как вспоминали современники, она была непревзойденной, неповторимой, знающей себе цену. Ей посвящали стихи Федор Сологуб, Игорь Северянин, Велимир Хлебников, Александр Блок…

Сергей Судейкин женился на ней в 1907 году, а перед свадьбой поэт Федор Сологуб, тоже влюбленный в Ольгу, написал ей стихотворение, ставшее роковым предостережением: «Под луною по ночам // Не внимай его речам // И не верь его очам, // Не давай лобзаньям шейки, – // Он изменник, он злодей, // Хоть зовется он Сергей // Юрьевич Судейкин». Первое время супруги Судейкины были неразлучны. Художник просто боготворил свою жену. Она блистала в вызывающих платьях его работы, благодаря усилиям мужа быстро стала самой заметной дамой среди тогдашней столичной богемы. Ольга Судейкина вела невероятно бурную светскую жизнь. Однако потом супруг охладел к ней, стал заводить романы на стороне, заявив ей, что не любит ее…

Именно тогда в ее жизни и появился юный гусар, наивный, трепетный, мечтающий о славе и красивой жизни. В июле 1912 года Всеволод Князев, сраженный Ольгой Судейкиной, написал стихи: «Вот наступил вечер… // Я стою один на балконе… // Думаю все только о Вас, о Вас… // Ах, ужели это правда, что я целовал Ваши ладони, // Что я на Вас смотрел долгий час?..»

Вернувшись в Ригу, Князев пишет такие строки: «…мне не страшны у рая Арлекины, лишь ты, прекрасная, свет солнца, руки не отнимай от губ моих в разлуке».

В начале сентября того же года Кузмин приехал в гости к Князеву в Ригу. Там Кузмин получил письмо от Судейкина: «Без Вас скучно, хотя по-прежнему ходят офицеры и другие… Ольга с театром еще не решила. Она второй день лежит в постели, сильно простужена, жар, я за нее беспокоюсь…»

В письме упоминалось о рисунке Судейкина, на котором Ольга была изображена в костюме столетней давности: она представала девушкой в русском помещичьем доме и подносила розу пленному французскому офицеру из армии Наполеона. Князев сочинил стихотворение к этому рисунку, поместив себя в позу раненого бойца: «Пусть только час я буду в кресле этом, – ах, этот час мне слаще прошлых всех…» Князев посвящал ей стихи, называя ее Коломбиной («Вы – милая, нежная Коломбина, Вся розовая в голубом…»). Себя он, естественно, видел в образе Пьеро…

О. Судейкина

Вскоре Кузмин уехал обратно в Петербург, перед этим он написал два посвященных Князеву стихотворения, которые говорили об их дружбе в прощальных тонах. Отношения между Кузминым и Князевым разладились. Гусар ждал писем от Ольги Судейкиной, однако совсем не таких, какие он получил…

«Вернулся из церкви… Три письма на столе лежат. Ах, одно от нее, от нее, от моей чудесной!.. Целую его, целую… Все равно – рай в нем или ад!.. Ад?.. Но разве может быть ад из рук ее – небесной… Я открыл. Читаю… Сердце, биться перестань! Разве ты не знаешь, что она меня разлюбила!.. О, не все ли равно!.. Злая, милая, речь, рань мое сердце, – оно все влюблено, как было», – писал Князев.

Потом приходили другие письма, одно из них дало Князеву надежду. «А скоро будет и лето, – лето совсем… Я увижу ее глазки, услышу ее смех! Она скажет: “У доброго К… и в семь”».

Исследователи творчества поэта отмечают: в зависимости от того или иного, что было сказано или написано Ольгой Судейкиной, Всеволода Князева то охватывало отчаяние, то он считал себя на седьмом небе от счастья. А потом что-то случилось, в его сердце что-то надорвалось, и жизнь, лишенная ответной любви, вдруг потеряла для него всякий смысл. Грянул роковой выстрел.

О. Глебова-Судейкина.

Фото М. Наппельбаума, 1921 г.

Наверное, все могло бы быть иначе, но традиции богемной жизни, помноженные на понятия о гусарской чести, продиктовали юному поэту именно такой выход. К тому же демонстративные самоубийства среди молодежи стали, без преувеличения, настоящим «веянием времени». В газетах того времени о них сообщалось постоянно, и Князев, безусловно, тоже жил в этой призрачной нездоровой атмосфере.

Современники твердили об «эпидемии самоубийств», а среди ее причин эксперты того времени называли злоупотребление спиртными напитками, безработицу, отсутствие средств к существованию, и семейные неприятности. Затем следовали разочарование в жизни, неудачная любовь, ревность, измена любимого человека, неизлечимые болезни, растрата или потеря денег. Порой среди причин суицида значились неприятности по службе, боязнь наказания и неудачи в торговле.

Похоронили Князева в Петербурге на Смоленском кладбище. По словам очевидцев, мать поэта подошла к Ольге Судейкиной и прямо в глаза ей сказала: «Бог накажет тех, кто заставил его страдать».

Весной 1914 года отец погибшего гусара-поэта, литературовед Гавриил Князев, издал стихи сына. «Мне хотелось, – писал он в предисловии, цитируя Александра Блока, – остановить хоть несколько в неудержимом беге времени, закрепить в некотором реальном явлении тот милый “сон”, которым он “цвел и дышал”, пока жил на Земле…»

Были там и такие строки Всеволода Князева: «Пускай разбиты все надежды и желанья, // Пускай любовь моя отвергнута тобой, // И нет в душе ни счастья, ни страданья, – // Я примирен с житейской пустотой…» И еще такие: «Когда она коснется губ – мне чудятся мелодии органа, // И песни дальние, и яркость алых роз… // И в миг любовь моя, как гроздья маков, пьяна, // И на щеках страстей пурпурные румяна,// Которые не смыть струям обильным слез…»

При жизни Всеволода Князева опубликовали только два его стихотворения. Как отмечают исследователи, он не успел блеснуть своим творчеством, но после своей гибели стал настоящим литературным мифом, укором для одних и символом для других.

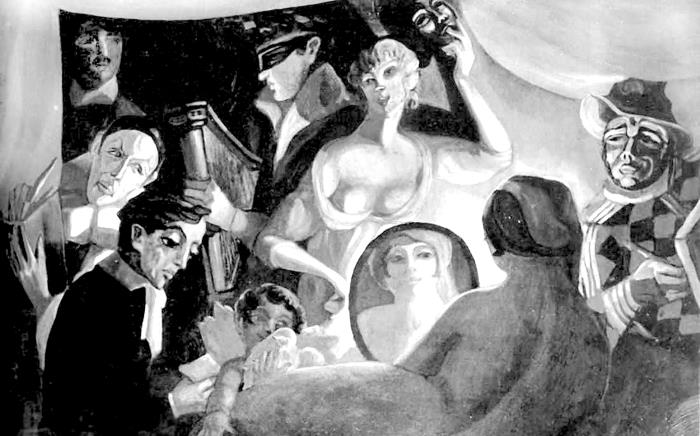

С. Судейкин. «Моя жизнь» («Кабаре “Приют комедиантов”»), 1916 г.

Образ влюбленного юноши превратился в легенду, символ предреволюционной «богемной» жизни. По литературе начал свой путь миф о юном поэте-гусаре, покончившем с собой из-за несчастной любви к красавице-актрисе.

Михаил Кузмин в поэме «Форель разбивает лед» писал: «Художник утонувший // Топочет каблучком, // За ним гусарский мальчик // С простреленным виском». Ахматовская «Поэма без героя» открывалась посвящением «Вс. К.». «Сколько гибелей шли к поэту, // Глупый мальчик, он выбрал эту. – // Первых он не стерпел обид, // Он не знал, на каком пороге // Он стоит и какой дороги // Перед ним откроется вид…», – писала Анна Андреевна.

Что же касается Ольги Судейкиной, то несмотря на печальную историю с Всеволодом Князевым, ее брак с Сергеем Судейкиным уцелел, хотя и превратился в пустую формальность. Но в 1915 году произошел окончательный разрыв, хотя Судейкины продолжали появляться вместе на публике: на вечерах в «Бродячей собаке» Сергея Судейкина часто сопровождали и Ольга, и его новая пассия Вера. Именно с ней Судейкин покинул Петроград: в 1916 году он отправился в Крым, а на следующий год, узнав о революции, эмигрировал в Париж…

Все герои нашего повествования изображены на картине Сергея Судейкина «Моя жизнь» («Кабаре “Приют комедиантов”»), созданной в 1916 году. Он сам изображен в костюме Арлекина. В черном костюме доктора Дапертутто – Михаил Кузмин.

В виде Коломбины – Ольга Судейкина. Вторая жена художника, Вера, запечатлена в образе обнаженной женщины, лицо которой видно в зеркале. С альбомом и пером в руке – Пьеро. По всей видимости, в этом образе Судейкин «спрятал» Всеволода Князева.

Кстати, Вера, ставшая женой Сергея Судейкина, так перечислила в дневнике свои супружеские обязанности: первая – «заставлять работать художника хотя бы палкой», седьмая и последняя – «быть физическим идеалом, а потому быть его вечной моделью».

А Ольга Судейкина с конца 1915 года связала свою жизнь с композитором Артуром Лурье, ставшим ее гражданским мужем до его отъезда в эмиграцию летом 1922 года. В 1924 году Ольга Глебова-Судейкина тоже покинула Россию. Годы эмиграции Ольга провела в Париже. Скромное обаяние Ольги Судейкиной очаровывало многих ее современников – разного возраста, таланта и положения.

Ольги Судейкиной не стало в январе 1945 года. Незадолго до смерти ее навестил художник Николай Милиоти, бывший когда-то шафером на ее свадьбе с Сергеем Судейкиным… Он вспоминал: «Ничего не оставалось от ее светлого, всегда даже в испытаниях полного жизни и света облика. Прах, прах, страшный изношенный футляр, оставленный перемучившейся отлетевшей душой…»

Шаляпин и Леночка

Казалось бы, случай житейский: муж захотел развестись с женой, которую обвинил в неверности. Что тут такого? По нынешним меркам – дело достаточно обычное. Сразу после революции развод вообще можно было получить в органах ЗАГС практически немедленно после подачи заявления одним из супругов: пришел муж, заявил о неверности, – и решение принято. Но та история, которую расскажем мы, происходила в Российской империи, где развод становился практически неразрешимой проблемой, поскольку брак заключался в церкви, и разводиться можно было только по церковному согласию.

История нашумевшая, скандальная, поскольку к ней странным образом оказался причастен знаменитый певец Федор Иванович Шаляпин.

Итак, в марте 1910 года ротмистр 18-й Волынской бригады 4-го округа Отдельного корпуса пограничной стражи Викентий Антонович, проживавший в местечке Радзивилов Кременецкого уезда Волынской губернии, обратился в местную духовную консисторию, дабы расторгнуть брак со своей супругой – Еленой Федоровной Антонович. Вместе они прожили почти полтора десятка лет: они обвенчались 11 февраля 1894 года в церкви 120-го Серпуховского пехотного полка.

Почему Антонович обратился в Духовную консисторию? Именно она в дореволюционной России рассматривала дела о расторжении брака. По законодательству того времени, чтобы развестись, требовалась веская причина. Ею могло стать доказанное прелюбодеяние, двоеженство (либо двоемужество), наличие добрачной болезни, препятствующей супружеским отношениям, длительное (более пяти лет) безвестное отсутствие супруга или то обстоятельство, что он осужден за тяжкое преступление, включающее ссылку или лишение прав состояния.

«Примирения между мной и женой ни на бывших увещеваниях, ни на судоговорении, которое назначалось дважды и на которое жена не пожелала явиться, не состоялось», – сообщал впоследствии Антонович. Елена Федоровна категорически заявила, что супружеской верности не нарушала и не нарушает, а виновен в супружеской неверности, наоборот, ее муж, который, кроме всего прочего, не выдает ей «средств к жизни».

В доказательство своей правоты ротмистр призвал двух свидетелей – жителей города Житомира – губернского секретаря Ивана Стефановича и лекарского помощника Сруля Эльфантеля. Обоих допросили перед судом присяжных заседателей.

Первый из них сообщил: «Семью Антоновичей я знаю уже шесть лет; из рассказов Елены Антонович мне известно, что она жила с артистом Шаляпиным, знаю также, они живут уже четыре года раздельно, он в Радзивилове, а она в Москве.

В 1907 году Елена Антонович приезжала в город Житомир и остановилась в гостинице по Киевской улице, она имела какое-то дело в суде, какого именно месяца и числа это было, не помню, я по поручению Викентия Антоновича зашел к ней в гостиницу утром в 8 часов и застал у нее в постели какого-то мужчину, оба они были раздеты в одном только белье, и на мой спрос номерная прислуга мне заявила, что мужчина этот ночевал у Елены Антонович. Кто такой этот мужчина, я не знаю. Очевидцем акта совокупления Елены Антонович с посторонними мужчинами я не был. Больше ничего мне не известно».

Эльфантель, дав присягу, заявил: «Супруги Викентий и Елена Антоновичи мне хорошо известны, они живут в разладе уже более 15 лет, а 7 лет живут раздельно. Елена Антонович некоторое время служила в Управлении железных дорог в Харькове и Москве. Изредка приезжала в местечко Радзивилов по месту служения мужа в пограничной страже, но останавливалась в гостинице.

По просьбе ротмистра Антоновича я заходил к ней в номер для переговоров, и был случай, когда застал ее в кровати с посторонним мужчиной. Это было в конце 1909 года числа и месяца не помню, а один раз в том же году и в той же гостинице застал ее на акте совокупления с неизвестным мужчиной, приезжавшим с нею же из Харькова. Кроме того, мне известно, что она, Антонович, теперь находится в любовной связи с артистом Шаляпиным».

Дело серьезное – в процессе подготовки к суду пришлось побеспокоить солиста Императорского театра Федора Ивановича Шаляпина. Как значится в документах, он, «будучи по сему поводу запрошен, заявил, что он по настоящему делу ничего не знает и никаких объяснений представить не может».

Правда, было и еще одно обстоятельство: в деле значилось нотариальное заявление Елены Антонович, сделанное ею от 6 апреля 1911 года, в котором она признавалась в своей неверности к мужу и в любовной связи с Федором Шаляпиным. Но выглядело это заявление достаточно странно, и никаких доказательств в пользу ее слов не было…

Поразмышляв, волынское епархиальное начальство пришло к выводу, «что самые доказательства супружеской неверности ответчицы являются по существу противоречивыми, сомнительными и не согласующимися с другими обстоятельствами настоящего дела». И хотя Елена Антонович в нотариальном заявлении, поданном в консисторию, и признала себя виновной в сожительстве с Шаляпиным, но это ее показание находилось в противоречии с показаниями, что она давала ранее.

«Таким образом, виновности ответчицы в сожительстве с Шаляпиным признать доказанной и принять во внимание нельзя», – говорилось в вердикте Епархиального ведомства.

Что же касается свидетельских показаний Стефановича и Эльфантеля, то консистория признала их явно недостаточными. К тому же появились сомнения в личности одно из свидетелей – Сруля Израилевича Эльфантеля. На суд явился Мордко Срулевич Эльфантель, который заявил, что в личных документах ошибка. А полицейский пристав и вовсе заявил, что Сруль Израилевич и Мордко Срулевич – одно и то же лицо, поскольку другого лекарского помощника по фамилии Эльфантель в Житомире просто нет.

Одним словом, волынское епархиальное начальство в апреле 1912 года отказало ротмистру Антоновичу в бракоразводном процессе – «по недоказанности супружеской неверности ответчицы». Кроме того, выяснилось, что у свидетеля Стефановича у самого рыльце в пушку: против него возбуждено уголовное преследование за ложное свидетельство по делу супругов Равва.

Более того, оказалось, что Эльфантель и Стефанович выступают свидетелями и по многим другим бракоразводным делам Волынской епархии. «…Невольно напрашивается вопрос, действительно ли названным свидетелям приходилось столь часто наблюдать прелюбодеяния разводящихся лиц, происходящих из разных классов и живущих в разных местах и в различных условиях, и не есть ли это люди, подкупленные к свидетельству…», – отмечалось в документе.

В случае, если местная Духовная консистория отказывала в расторжении брака, можно было обратиться в Синод. Что Викентий Антонович и сделал, подав практически сразу же туда апелляционную жалобу «Трудно допустить, чтобы Шаляпин, человек женатый, давая отзыв… наивно сознался в незаконной связи с моею женою», – указывал он. Спустя неделю после подачи апелляционной жалобы ротмистр написал в Правительствующий Синод еще одно бумагу, озаглавив ее «дополнительное заявление».

«Мотивы отказа мне в разводе загадочны и непонятны, – отмечал ротмистр Антонович. – Волынская консистория более поверила артисту Шаляпину, что он к делу не причастен и даже не знает моей супруги, но, конечно, он это написал, чтобы избежать епитимии». Да и вообще, указывал Антонович, наверное, консистория в сговоре с певцом: мол, она не признала факт прелюбодеяния моей жены только для того, чтобы «Шаляпин избежал законной епитимии».

А далее ротмистр выкладывал козыри, которые почему-то не фигурировали на суде. «Что Шаляпин близок к моей жене, прилагаю четыре его карточки к моей супруге и открытое письмо. Все это собственноручно писал Шаляпин и опровергает сомнение и его отзыв о незнании ничего не по делу».

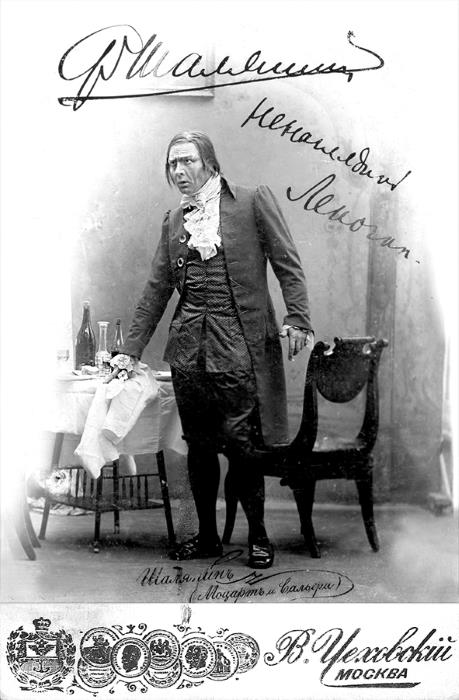

На открытке был изображен Шаляпин в одной из его сценических ролей. Сверху – дарственная надпись: «Ненаглядной Леночке». Правда, какой Леночке – можно было только гадать…

Все эти заявления ротмистра Антоновича делу не помогли: решение Консистории об отказе расторгать брак Антоновичей осталось в силе. Синод так и не дал разрешения на развод, посчитав предоставленные доказательства недостаточными.

Именно эта почтовая открытка с надписью «Ненаглядной Леночке» послужила компроматом…

Из коллекции РГИА

Так была ли любовная связь между певцом и Еленой Антонович? Шаляпин, конечно, пользовался повышенным вниманием прекрасного пола. Его повсюду преследовали поклонницы. Высокий, голубоглазый, светловолосый, он был кумиром, объектом мечтаний многих барышень. О его любовницах, скандалах, ночных кутежах, баснословных гонорарах судачили на всех углах, и отделить правду от вымысла было очень трудно, практически невозможно…

Антонович не ошибался: Шаляпин действительно женатый человек: его супругой еще в 1898 году стала итальянская балерина Иола Ло-Прести, выступавшая под девичьей фамилией своей матери – Торнаги. У них родилось шестеро детей, и он счастливый отец семейства. Правда, дома бывал редко: все время – гастроли…

«Дорогая Иола, как поживаешь? Уже несколько дней не получал ничего от тебя. Вчера послал письма детям. Я и вправду очень соскучился без тебя. Теперь покончил со своим Дон Кихотом и послезавтра пою Мефистофеля. В пятницу уезжаю в Берлин, буду петь в одном из 2-х симфонических концертов с Кусевицким…», – писал он жене в феврале 1910 года из Монте-Карло. «До свидания, дорогая Иола, целую тебя и целую также дорогих детей, которых сильно и бесконечно люблю…», – это из письма в марте того же года.

Правда, нежные чувства к жене и детям не помешали Шаляпину завести любовницу и жить на две семьи. Возлюбленная певца – вдова Мария Валентиновна Петцольд с двумя детьми от первого брака. Жила в Петербурге. В 1910 году она родила дочку от Шаляпина – Марфу. Бросать первую семью певец категорически не хотел, и теперь его жизнь разрывалась между Москвой, где жила первая семья, и Петербургом…

И еще одно обстоятельство: вся эта история с бракоразводным процессом Антоновичей и обвинениями Шаляпина совпала по времени со скандалом вокруг певца, связанным с его коленопреклонением во время исполнения царского гимна.

«Было так: хористов оштрафовала дирекция, и они нашли, что дирекция слишком строго отнеслась к ним, – объяснял Шаляпин в письме своей жене Иоле Торнаги обстоятельства этой истории. – Тогда они договорились петь национальный гимн на коленях перед царем, присутствовавшим в театре. Но так как публика не аплодировала до моей сцены (в доме Бориса) и занавес не поднимали, то хор не мог сделать этого. А вот когда я спел свою сцену (и скажу, с большим успехом, т. к. чувствовал себя очень хорошо) и когда вся публика встала, крича “браво, Шаляпин”, тогда хор вышел из-за двери (единственной в этой декорации) и, к моему удивлению и удивлению всего театра, встал на колени.

Так как я не мог уйти со сцены (дверь была загорожена), я был также вынужден встать на колени, иначе я мог бы иметь неприятности, и, прежде всего, это было бы неделикатной демонстрацией с моей стороны, так как царь приехал специально из-за меня в театр».

Разразился скандал. Представители либерального крыла интеллигенции обвиняли Шаляпина в раболепии, некоторые деятели искусства вообще порвали с ним отношения. Шаляпин очень остро переживал эту историю.

«Я знаю, что многие плохо говорят обо мне, – признавался певец, – но я чувствую, что моя совесть чиста, и потому мне все равно, что там толкуют… <…> Все это меня огорчает, и я начинаю думать, что людское коварство доведет меня до того, что мне против воли придется оставить свою карьеру, по крайней мере, в России. Это будет мне тяжело, но постараюсь пересилить себя… Думаю я только о том, что жить в России становится для меня совершенно невозможным. Не дай Бог какое-нибудь волнение – меня убьют».

Что же касается «дела» Антоновичей, то его закрыли и сдали в канцелярию. Ныне документы хранится в Российском государственном историческом архиве.

Убил! И суд его оправдал…

Существует знаменитая и набившая оскомину фраза: «Я тебя убью, и суд меня оправдает». Трудно сказать, когда именно она прозвучала впервые, но нечто подобное можно найти в рассказе Антона Чехова «Драма». Там к известному писателю приходит графоманка Мурашкина: она умоляет выслушать написанную ею драму. Тот вынужден согласиться, однако чтение оказалось нескончаемым и превратилось в настоящее истязание. Не владея собой, литератор схватил со стола пресс-папье, стукнул Мурашкину, после чего объявил: «Вяжите меня, я убил ее!»

Рассказ кончается словами: «Присяжные оправдали его». Произведение написано в 1887 году, а спустя двадцать лет в Петербурге случилась чрезвычайно драматическая история: муж убил свою жену, которая довела его до белого каления. И суд присяжных его оправдал!

8 июня 1907 года петербургский издатель Алексей Суворин записал в дневнике: «Очень интересная речь Андреевского в процессе Андреева, Пистолькорс и любовницы их обоих, а потом жены Андреева, Сары Левиной. Характерна сцена между ею и мужем, когда она, проспав с ним ночь и потребовав от него “ласк”, сказала: “А знаешь, я выхожу замуж за Пистолькорса”. Ранее этого сцена между Андреевым и его дочерью от Сары, в которой дочь открылась отцу о намерениях матери выйти замуж за Пистолькорса. Сара – замечательно бездушная, распутная и наглая. Для сцены хороший сюжет».

Процесс Михаила Андреева действительно вызвал немалый резонанс в Петербурге. Еще бы: биржевой маклер сделался героем уголовного романа! Защитник – известный адвокат Сергей Аркадьевич Андреевский, не раз блестяще выступавший именно в подобных делах об убийствах из ревности. Сергей Андреевский принадлежал к числу самых порядочных адвокатов: еще в молодости он познакомился с Анатолием Федоровичем Кони, работал под его началом. В 1878 году отказался выступить обвинителем по делу Веры Засулич…

Андреевский был тончайшим психологом и, кстати, сказать, еще и талантливым поэтом. Он первый из известных поэтов, кто перевел на русский язык «Ворона» Эдгара По.

Теперь – о деле Михаила Андреева. Выходец из купеческой среды, коммерсант «средней руки», он трудился биржевым маклером. Был вполне себе респектабельным буржуа того времени. Состоял членом попечительских советов благотворительных обществ, жертвовал на благие дела в пользу бедных…