Полная версия:

По заросшим тропинкам нашей истории. Часть 1

Но давайте вернёмся к Невской битве. И в этом походе шведы, как мы видим, вновь, – по традиции? – нацеливаются прежде всего на Ладогу: об этом прямо говорит Новгородская летопись. И останавливаются они в месте впадения Ижоры в Неву, то есть, по прямой, где-то в 130 километрах от этого города (водный путь, естественно, заметно длиннее). Сразу же возникает вопрос: а зачем? Ведь любая остановка в пути снижает неожиданность нападения, а, значит, и шансы на военный успех. Кроме того, шведы вступили на территорию племени ижоры, которое зависит от новгородцев, и пока они будут так стоять лагерем, местные жители быстро о незваных гостях кому надо сообщат (что, собственно, и происходит). Странное поведение для шведов-варягов – одних из лучших в Европе воинов. Далее. Стоят они явно не один день: ведь пока они бездействуют, князь Александр и весть о них получает, и рать собирает как в Новгороде, так и в Ладоге, и до врага добирается. Кстати, а как добирается-то? Даже сейчас эти области очень часто – леса да болота, удобных дорог в те времена, очевидно, не было, так что получается, что самым удобным способом передвижения был водный. Но летопись об этом молчит. Есть, кстати, версия, что шведы поджидали Тевтонский орден (немцы выступили на Новгород уже в августе), но документально это не подтверждено, да и трудно себе представить, чтобы опытные воины вот так бы сидели и ждали, как говорится, у моря погоды, подставляя себя таким образом под меч новгородцев.

Как мы видели, летопись вообще сообщает об указанных событиях довольно скупо. Но зато если взять рассказ «Жития…», то тут фантазия его автора творит прямо-таки чудеса. Ну, например, «Житие…» повествует, что шведы установили на берегу шатры, то есть разбили лагерь. Но лагерь разбивается, когда армия намерена стоять на месте более или менее долго. Это во-первых. Во-вторых, шатрами дело и ограничилось. Во всяком случае, «Житие…» не сообщает, что лагерь они укрепили: вырыли рвы, поставили частоколы, ну, и так далее. В-третьих, викинги в заморских военных походах предпочитали ночевать на своих судах, ведь так безопаснее: при внезапном нападении защититься значительно легче. А дальше шведы ведут себя ещё более странно. Они не только непонятно зачем останавливаются, но и, по словам «Жития…», посылают к князю Александру послов с требованием о капитуляции. Но давайте вспомним, как вели себя скандинавы в предыдущих походах. Никаких задержек, никаких послов – неожиданная атака, стремление застать врага врасплох. И это понятно: вспомните населённость самого крупного города Швеции и того же Новгорода – разница в 10 раз. При таких цифрах успех принести может только внезапное нападение.

Дальше – больше. Оборудовав (довольно беспечно) лагерь и послав в Новгород гонцов, шведы оказываются жертвой неожиданного нападения дружины Александра. Шведы? Лучшие воины Европы? Они что ж, даже дозоры вокруг лагеря не выставили? Это же невероятно! Да и остановились они, видимо, на лужайке (не в лесу ведь!), окружённой деревьями да болотами. Ну как Александр с войском мог подойти к ним, не поднимая шума? По лесу, по болотистой местности… Конечно, он мог подплыть на кораблях, но, во-первых, «Житие…» говорит, что битва была на суше, а, во-вторых, такие искушённые мореплаватели, как шведы, просто не могли не выставить охрану и со стороны воды.

По свидетельству «Жития…» Александр нападает на шведов «в шестом часу дня»[120]. В те времена утро отсчитывалось от восхода солнца, сражение произошло 15 июля, солнце в это время встаёт в данной местности где-то в половине четвёртого утра, то есть нападение произошло примерно в половине десятого утра. Иными словами, можно сказать, среди бела дня! Это, кстати, означает, что Александр с дружиной, по-видимому, выдвигался к лагерю шведов сначала в предрассветной дымке белой ночи, а потом подходил к их лагерю и вовсе на свету. Ну, как может войско подкрасться по лесам-болотам незамеченным к врагу, даже если тот охрану не выставил? Ведь не слепые же шведы и не глухие! А, может, они все пьяные валялись?

Мы не будем говорить о самом сражении: летопись об этом молчит, а «Житие…» рассказывает всякие чудеса, например, как после боя на другом берегу речки Ижоры было найдено несметное количество шведов, убитых ангелом Господним. Остановимся лучше на другом. По свидетельству летописи, когда Невская битва закончилась, шведы наполнили два корабля своими погибшими, множество других похоронили в земле и в ту же ночь, не дожидаясь рассвета, ушли восвояси. Как же так? Ведь Александр их разбил! А они, разбитые, остаются на поле боя, спокойно хоронят своих погибших товарищей и только за полночь отплывают домой. Разве побеждённые так себя ведут? Побеждённые с поля боя бегут, спасая свою жизнь (в данном случае, очевидно, на корабли), и ни о каких похоронах и думать не смеют! И ещё.

Вы никогда не задумывались, сколько по времени продолжались в те времена битвы? А давайте вспомним боксёрский поединок. Два тренированных спортсмена в одних трусах сражаются друг с другом 3 минуты (именно столько длится раунд), потом одну минуту отдыхают и – по новой. Как они выглядят после 2–3 раундов? Правильно: как мокрые куры. А теперь наденем на них штаны, рубаху, обувь, железную кольчугу, шлем, дадим в руки меч или, на худой конец, дубину и выпустим в чисто поле, – в июле! – сражаться с врагом. Надолго их хватит? Поэтому средневековые сражения были очень скоротечны: люди просто выбивались из сил. И верх брал тот, кто в первые же минуты смог смять своего противника. Так что и Невская битва длилась недолго. И вот очередной вопрос: если Александр со своей дружиной атаковал в половине десятого утра, то куда все они делись после победы? Почему ушли с поля боя? Почему не добили врага? Почему позволили ему чуть ли не весь день после своего поражения сидеть да хоронить погибших? Вот уж где чудеса-то…

И ещё одна странность. Мы ничего не знаем о пленных. А ведь в Средние века сдаться в плен считалось нормальным. Более того, победители пленных, особенно знатных, брали с удовольствием: за них можно было получить хороший выкуп или уж, по крайней мере, продать в рабство и тоже заработать. Но Невская битва – одна из немногих, в которой пленных, судя по всему, не оказывается.

Теперь немного о руководителе шведов. Некоторые русские историки полагают, что им был ярл Би́ргер, тот самый, который через 12 лет заложит Стокгольм. «Житие…» пишет, что князь Александр сразился с ним лично и ранил в лицо. И вот ведь что интересно: в мае 2002 года шведские учёные вскрыли могилу Биргера, провели анализ его останков и выявили у него в районе правой глазницы следы серьёзной травмы[121]! Выходит, «Житие…» право? Может, и так. Только вот, по сведениям шведских источников, в 1240 году он эту страну не покидал. Да и ярлом стал только через восемь лет…

Как видим, Невскую битву окружает множество загадок. Так было сражение или нет? По-видимому, было. Но вот масштабы его и в особенности значение оказались много лет назад сильно преувеличенными одним монахом и его потомками, а многие эпизоды просто выдуманы. А вот представим себе, что в 1240 году на Ладогу шёл не военный отряд, а купеческий караван. Сразу становится понятным и длительная остановка шведов, и их удивительная беспечность (шатры, совершенно неукреплённый лагерь, ночёвка на берегу, отсутствие дозорных), и быстрая победа князя Александра, и уход его с поля боя (купцов разгромил, товары забрал, чего ещё ждать-то?). Но это так, лишь версия[122]. И совершенно не значит, что она правильная…

А что после битвы? А после битвы, как это хорошо известно, новгородцы почему-то проявляют к князю Александру чёрную неблагодарность, и не только не называют «Невским», а вскоре вообще с ним ссорятся, и он город покидает. А ведь в это время на их территорию уже вступили рыцари Тевтонского ордена со своими союзниками. Новгородцы что, с ума все посходили? (Но об этом мы поговорим чуть ниже, когда речь пойдёт о Ледовом побоище.)

Да и святым после смерти они его долго не считают. Ведь в качестве святого князь Александр сначала почитается лишь в месте своего погребения, том самом владимирском Богородице-Рождественском монастыре. Причём именно в монастыре, а не во всём городе[123]. И по его смерти защитником всей русской земли его тоже не называли: поняв, что князь умирает, митрополит Киевский и всея Руси Кирилл III, то есть самый главный священнослужитель во всей Руси, восклицает (в переводе на современный русский язык): «Дети мои, смотрите, как заходит солнце земли Суздальской»[124]. Заметьте: только Суздальской, но не русской. А что же новгородцы? Новгородцы память князя уважают, но и несправедливости его помнят. Так, например, в договорной грамоте 1264 года с младшим братом Александра, князем Ярославом Ярославичем, которого Новгород позвал к себе княжить, записано (в переводе на современный русский язык): «А от того насилия, что брат твой Александр творил в Новгороде, ты, князь, откажись»[125]. А им было что вспомнить: когда в 1257 году новгородцы взбунтовались против переписи населения, которую по указанию монголов повелел провести князь (тогда уже) Владимирский Александр, он явился в Новгород и лично руководил расправой над бунтовщиками: как пишет Новгородская первая летопись (говоря современным языком), «иным велел отрезать носы, а иным выколоть глаза»[126]. Святым же князь Александр станет в Новгороде лишь через добрых 170 лет после своей смерти, примерно в 30-х годах XV века, когда местные монахи создадут свою собственную редакцию его «Жития…»[127]. Но и в ней он Невским поначалу зваться не будет.

Так кто же и когда впервые дал князю Александру этот «титул»? Увы, достоверно этого мы, наверно, не узнаем никогда, но уж не новгородцы и не после победы на реке Неве. Во всяком случае, первый документ, в котором он так именуется, датирован осенью 1480 года. Это послание митрополита Геронтия и архиепископа Ростовского Вассиана великому князю Московскому Ивану III, в котором они выражают надежду, что Господь и «великий князь Александр Невский»[128] помогут ему одержать победу над ордой в битве на реке Угре[129]. Так что в документах появилось оно через 240 лет после сражения на Неве, и ни в ходе Ледового побоища, ни долгое время после него Невским князя Александра никто, очевидно, не звал. Зато в начале XV века стали величать Храбрым[130]. Кстати говоря, справедливее было бы назвать его Чудским, поскольку это сражение и документировано лучше, и значение реальное имело куда большее.

Ведь не пройдёт и десяти лет после Невской битвы, как шведы подчинят себе значительные территории южной Финляндии, народы которой до этого платили, кстати, дань новгородцам[131]. В 1257 году Новгород опустошит этот регион, но продвижение своего соперника на восток остановить не сможет. В 1284 году шведы войдут уже в Ладожское озеро, но новгородцы их отбросят. Через 9 лет Швеция захватит Западную Карелию (сейчас это в основном территория Республики Карелия в составе России, к северо-востоку от Санкт-Петербурга) и возведёт там крепость Выборг. А ещё через семь лет, в месте впадения реки Невы в Балтийское море – крепость Ландскрону, что означает «Венец земли». Как мы видим, скандинавы, как и прежде, стремятся лишить новгородцев выхода в море, то нацеливаясь на Ладогу, то строя в этом районе свои опорные пункты. И если Ландскрону новгородцам удастся захватить и сжечь, то Выборг окажется им не по зубам. Взаимные нападения будут происходить почти непрерывной чередой в течение ещё более 20 лет, вплоть до заключения в 1323 году «вечного» Ореховского мира, но и он вечным не станет. И Швеция провоюет с Новгородом а затем и с Россией (естественно, с перерывами) ещё 486 лет, вплоть до 1809 года.

Но это произойдёт много лет спустя. А мы же пока вернёмся ко второму событию, связанному с князем Александром, загадок и тайн вокруг которого тоже хоть отбавляй и которое называется в нашей истории

Ледовое побоище

Все знают, что это битва между дружиной новгородцев и войском Тевтонского ордена или, как его часто, – не совсем, кстати, справедливо, – называют, немцами, произошедшая 5 апреля 1242 года. Принято считать, что Александр (тогда ещё не) Невский дал в ней отпор и этому агрессору и на долгие годы остановил продвижение немцев на восток. Ну, что ж, давайте разбираться и здесь.

А откуда вообще взялись тут немцы? Для этого нужно оглянуться с позиций 1242 года, как минимум, на 58 лет назад, в год 1184-й. В те времена, как мы помним, в этом районе Прибалтики новгородцы господствовали почти безраздельно. Чуть больше сорока лет до этого они в пух и прах разгромили сунувшихся было на Ладожское озеро шведов, а ещё через четыре года вместе с карелами да эстами и вовсе сожгли дотла шведскую столицу Сигтуну. Новгородцам платят дань практически все близлежащие племена, проживающие к западу от них, то есть на территории современной южной Финляндии, Эстонии и части Латвии, а сам Новгород является одним из важнейших торговых партнеров только что возникшего Ганзейского союза[132]. Немцами, к слову сказать, называли в то время на Руси любого иностранца, и происходит этот термин от слова «немой», то есть не умеющий говорить на нашем языке. Немецкий квартал (местные жители называют его немецким подворьем) существует в Новгороде так давно, что уже никто и помнит, когда он возник.

И вот в этом году недалеко от устья Даугавы высаживается монах, которого зовут Мейнгард. Прибывает он из ганзейского города Бремен, на балтийском побережье современной Германии, и ставит своей целью действия вполне мирные: обращение в христианство местного населения, которое почти сплошь является языческим. Первое, что он делает, это отправляется на север, в город Полоцк (сейчас он находится на территории Белоруссии), и предлагает местному князю Владимиру сделку: ты, мол, не мешаешь мне крестить местных язычников-ливов[133], а я тебе помогу с них дань собирать. У Владимира уже несколько лет для того чтобы справиться с непокорными ливами сил не хватает, и он соглашается, несмотря на то, что он – православный, а Мейнгард – католик и местных собирается обращать в католичество.

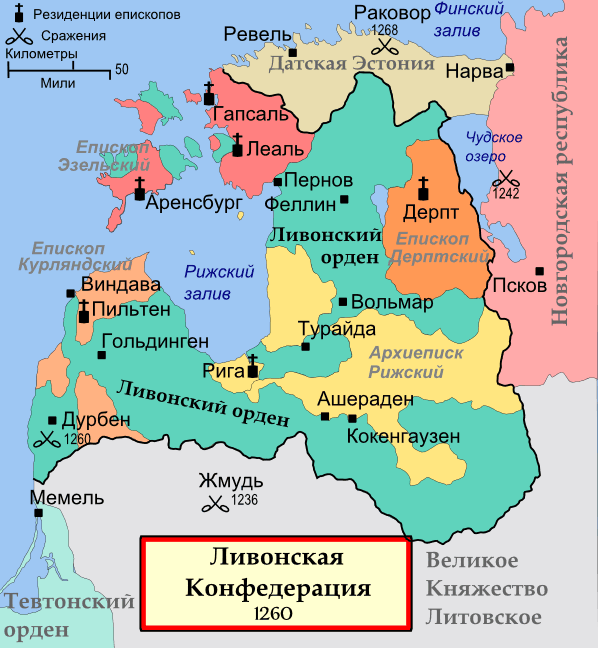

На следующий год Мейнгард выписывает из Бремена своих коллег, а также строителей, которые возводят на территории ливов два за́мка и начинают под их защитой крестить местное население. Довольно быстро, однако, мирная деятельность перерастает в военные столкновения, потому что далеко не все ливы хотят креститься и оказывают пришельцам вооружённое сопротивление. Так и не добившись особых успехов, Мейнгард в 1196 году умирает, на его место заступает епископ Бе́ртольд, а после его смерти двумя годами позже – тоже епископ А́льберт Буксге́вден, личность выдающаяся. И вот за 31 год под его руководством крошечная территория превращается в довольное сильное и хорошо управляемое государство с центром в основанной им в 1201 году Риге, а сам он становится первым рижским епископом[134]. Сначала оно называлось Ливонским епископством, а с основанием Риги – Рижским. Так в этом районе возникает первое немецкое государственное образование.

Вторым становится Братство воинов креста, то есть государство рыцарское, которое основывает в 1202 году в Риге соратник Альберта по имени Теодори́х[135]. Он и становится его первым магистром, то есть руководителем. Форменной одеждой рыцарей является белый плащ с нашитыми на него красными крестом и мечом, поэтому их быстро начинают именовать Орденом меченосцев.

Третьими «немцами», которые обосновываются в этом регионе, оказываются датчане. Появляются они здесь в 1219 году по просьбе Альберта, который в тот момент едва держится в своей Риге из-за постоянных набегов эстов и других язычников, а также новгородцев. Кроме того, основанный его соратниками Орден меченосцев достаточно быстро выходит из-под его контроля и начинает собственные завоевательные операции, нацелившись на прибалтийские районы нынешней северной Эстонии. Альберт понимает, что покорение этих земель склонит чашу весов в пользу его соперника, и в 1218 году едет за помощью к датскому королю Вальдемару II. Тот любезно соглашается помочь в деле крещения язычников и уже на следующий год лично высаживается в бухте, в которой вскоре закладывает город Ревель (нынешний Таллин). Но после этого, вместо помощи Рижскому епископству, Вальдемар объявляет все эти земли датскими, то есть спорные территории отходят не к Альберту а, по сути, оказываются разделёнными между Орденом меченосцев и Данией. Альберт пытается было жаловаться своему начальнику, главе римско-католической церкви папе Римскому, но безуспешно[136].

Четвертым немецким государством становится Дерптское епископство. В 1211 году Альберт учреждает отдельную епархию, то есть церковную провинцию, с центром в городе Леаль (современный Лихула на территории Эстонии) и во главе с епископом. После того как в 1224 году меченосцы отбивают у эстов город Юрьев (его нынешнее имя – Тарту), который защищал русский князь Вя́чко[137], и переименовывают этот город на немецкий манер в Дорпат[138], епископ перебирается туда и становится, соответственно, епископом дорпатским. Но поскольку русские источники окрестили его Дерптом, а епископство – Дерптским, то мы тоже здесь их так и будем называть. Зовут дерптского епископа Герман, и он, кстати, приходится Альберту родным братом. В 1225 году Герман получает титул дерптского князя[139], а вместе с ним и существенную независимость от своего родственника. Чуть ли не половина территории этого епископства граничит с новгородскими землями, и это сыграет свою роль накануне Ледового побоища.

Было в этом регионе ещё два немецких государственных образования: Эзельское епископство на острове Эзель, который находится при входе в Рижский залив (основано в 1228 году), и Курляндское епископство (основано в 1234 году), но к нашему повествованию они прямого отношения не имеют. Важно здесь отметить другое: их шесть и все они так или иначе соперничают друг с другом, хотя Дерптское, Эзельское и Курляндское епископства здорово, всё же, зависят от Риги, да и силёнок у них на серьёзное противостояние не хватает. А вот Рига, Орден меченосцев и датчане грызутся между собой вовсю, причём первые двое нередко блокируются против третьих. Иногда дело доходит до полного абсурда: к эстам заявляются немцы, крестят их, а потом приходят датчане и требуют, чтобы те крестились заново. Русский историк Соловьёв пишет по этому поводу: «Бедные [местные] жители не знали, кого слушаться: ибо их мнимые просветители ненавидели друг друга, и датчане повесили одного /…/ старейшину за то, что он дерзнул принять крещение от немцев»[140]. Вражда эта нередко выливается в вооружённые столкновения. А тут ещё эсты, разные литовские племена, летты (предшественники современных латышей) со своими нападениями да восстаниями плюс рейды полоцких князей и особенно грозных новгородцев. В общем, заваруха в Ливонии наблюдается приличная.

А где же Тевтонский орден, которого разгромил в Ледовом побоище князь Александр? А вы посмотрите на карту выше. Он – Бог знает где и получает границу с Новгородом, так сказать, по наследству. Да и вообще – давайте-ка разберёмся с ним поподробнее и в том числе выясним, как он-то оказался в Ливонии.

Его история начинается во время Третьего крестового похода, когда в 1190 году немецкие паломники учреждают близ сирийского города Аккра госпиталь для своих соотечественников. Первоначально эта больница входит в состав рыцарского ордена госпитальеров[141], но немцы стараются держаться от других национальностей стороной, и на следующий год папа Римский учреждает на базе этого госпиталя «Братство Святой Марии Тевтонской в Иерусалиме», а в 1196 году за военные отличия его членов оно преобразовывается в рыцарский «Орден дома Святой Марии Тевтонской в Иерусалиме»[142]. Почему его так назвали? Потому что братство лечило больных при церкви Святой Марии в городе Иерусалиме, а тевтонами ещё древние греки называли германские племена, жившие на побережье Балтийского моря в районе впадения в него Эльбы.

Устав Ордена был чрезвычайно строг: рыцари (они ещё называли друг друга братьями) давали клятву пожизненного безбрачия, отказа от собственных желаний, то есть подчинения воле начальников, а также жизни без собственности, причём после вступления в Орден от этой клятвы их не мог освободить даже его руководитель – Мастер. Рыцарь не имел права иметь практически ничего, даже постельного белья: им заведовал один из них и выдавал вновь прибывшим, и был это мешок, коврик, простыня или покрывало. Ни ключей, ни замко́в никому иметь не разрешалось (ведь собственности-то нет!). Питание было два раза в день за одним столом и из одного котла, мясо полагалось три раза в неделю, рыба – один. Без разрешения покидать помещение, писать и получать письма запрещалось. Спать следовало только на твёрдом ложе. Вам это современную тюрьму не напоминает? Вновь прибывшего рыцаря встречали словами: «Наш устав – когда хочешь есть, то должен поститься; когда хочешь поститься, тогда должен есть; когда хочешь идти спать, должен бодрствовать, когда хочешь бодрствовать, должен идти спать. Для Ордена ты должен отречься от отца, от матери, от брата и сестры, и в награду за это Орден даст тебе хлеб, воду да рубище»[143]. Любые развлечения, в том числе и самое распространённое в Средние века – охота, запрещались. И вот ведь что интересно: в отличие от других рыцарских орденов, эти рыцари свой устав реально соблюдали.

Орден действует на Ближнем Востоке до начала XIII века, когда под натиском мусульман и из-за конкуренции с другими рыцарскими орденами-завистниками оказывается вынужденным перебраться в Европу, в город Эшенбах (на территории современной Баварии)[144]. К тому времени он уже широко известен, пользуется уважением и, – что немаловажно, – располагает существенной военной мощью. И вот в 1211 году венгерский король Андраш II обращается к нему за помощью, прося защитить свои владения от набегов половцев. Тевтонцы соглашаются, король предоставляет им земли в Трансильвании (сейчас эта область находится в основном на территории Румынии) и даёт право действовать в борьбе с врагом по их собственному усмотрению. Довольно быстро рыцари не только кладут конец набегам половцев, но и застраивают своими за́мками Трансильванию, и король начинает их просто-напросто бояться. Дело заканчивается тем, что в 1225 году он вежливо, но твёрдо просит их свои владения покинуть.

Услышав об этом, к ним за защитой обращается другой европейский монарх, польский король Конрад I Мазовецкий[145]. К этому времени значительную часть его земель захватывают язычники-пруссы, воинственный народ, проживавший в то время на побережье Балтийского моря в районах современной Калининградской области России (раньше этот район так и назывался – Восточная Пруссия), южной Литвы и северо-восточной Польши[146], и он начинает серьёзно опасаться за судьбу своего королевства. Рыцари соглашаются и в 1232 году располагаются на предоставленных им землях на правом берегу реки Висла, принимаясь за крещение язычников. Но пруссам идея перемены религии не нравится категорически, и церковные проповеди немцев быстро сменяются ожесточёнными военными действиями. Воюет здесь Орден на редкость удачно: он бьёт племена пруссов поодиночке, возводит в покорённых землях свои за́мки и медленно, но верно продвигается на восток. Но противник всё-таки превосходит его силы во много раз, так что победу над ним удастся одержать лишь через добрых 50 лет, в 1283 году[147].

Орден выходит к новгородским границам в 1237 году, и происходит это при обстоятельствах, которые россиянам практически неизвестны. А дело было вот как.

Постоянные войны со всеми подрывают силы меченосцев. А тут ещё, как назло, папы римские, их непосредственные начальники, засыпа́ют их своими буллами, то есть посланиями, требуя более активных действий против язычников. То они выражают обеспокоенность тем, что только что крещённых христиан-ливонцев третируют их языческие собратья (булла папы Гонория III 1224 года)[148], то требуют от них идти в Финляндию, чтобы «защитить новое насаждение христианской веры против неверных русских» (булла папы Григория IX 1232 года)[149], то объявляют «крестовый поход» на Литву (булла того же папы Григория IX 1236 года)[150]. Постоянно уклоняться от исполнения приказов начальства меченосцы не могут и в том же году выступают против литовцев, врага, пока ещё им не известного, – как вскоре выяснится, на свою погибель. В походе участвуют их главные силы: 55 рыцарей во главе с магистром. К отряду присоединяется местное немецкое ополчение (600 человек), подкрепление, прибывшее из Европы (также 600 человек), 1.500 местных жителей (эстов, ливов и леттов), а также, – вот те на! – 200 псковичей[151] и неизвестное число новгородцев[152]. Да-да, и Новгород, и Псков принимают в немецком крестовом походе самое непосредственное участие, причём только псковичей, как несложно подсчитать, чуть ли не в 4 раза больше, чем самих меченосцев!

Катастрофа происходит 21 сентября. Недалеко от местечка Сауле (ряд историков считает, что это современный литовский город Шяуляй) на пути союзного войска встаёт передовой литовский отряд. Почва в этом месте болотистая, и конные рыцари замялись, опасаясь сражаться в таких условиях. И пока они выжидают, подтягиваются основные силы литовцев и устраивают христианам самую настоящую бойню. Из 55 рыцарей погибают 48, в том числе и магистр[153], а из псковичей домой возвращается, по свидетельству псковской летописи, только каждый десятый[154], то есть всего 20 человек. Военный потенциал Ордена меченосцев страшно подорван, и католическая Ливония, по сути, остаётся без своего самого сильного защитника.