Полная версия:

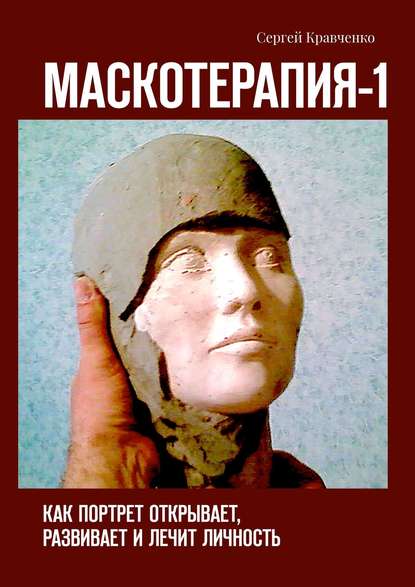

Маскотерапия-1. Как портрет открывает, развивает и лечит личность

Здесь очень тонкий и важный момент, о котором никогда не задумываются те психотерапевты, которые портреты не создают. Но мы обязаны задуматься над этим вопросом, так как стараемся с помощью портрета достичь истинного лица пациента.

Чтобы достичь в портрете настоящего лица личности, лицо психотерапевта и его душа должны отойти не просто на второй план, они должны вообще исчезнуть из диалога и стать невидимыми, оставить пациента с портретом один на один. Когда же создает автопортрет пациент, а маскотерапевт на время вообще отсутствуют, то такая ситуация является более чистой для выявления лица личности и душевных качеств портретируемого.

Есть еще один очень интересный вопрос, который мы иногда не рассматриваем во время терапевтических сеансов. Это базовые архетипы, которые в психоанализе получили название Эрос и Танатос – Бог жизни и Бог смерти.

При создании портрета несомненно мы идем в русле Эроса, созидания и развития жизни, при этом невольно думая и о смерти. Скульптура обычно ассоциируется с великими людьми, которые уже ушли из жизни или собираются это сделать. Но здесь важно подчеркнуть, что обычно в истории скульптурный портрет создавался для личностей, которые преодолели свое время и вошли в вечность. Потому при создании портрета тема времени и его измерений, в том числе и вечности, очень важная тема, она помогает осознать бессмертие души.

Важным элементом при создании портрета являются другие наблюдатели. Почему? Дополнительный наблюдатель в любом случае помогает более адекватно оценить создаваемый портрет. Мнение постороннего наблюдателя при создании портрета – это бесценный вклад в его создание. При сотворении своего двойника необходимо иметь общественное мнение не только о результатах работы, но и о процессе.

При портретировании всегда возникают ассоциации не только с людьми из прошлого, но и с образами будущего. Обычно пациенты говорят так, что этот портрет – это я, но только лучше, тот, который может быть в будущем. Когда наблюдается такое восприятие портрета, то опыт показывает, что это обычно положительное восприятие себя, так как портрет начинает охватывать не только историю личности, но и перспективы. Другими словами, портрет охватывает все измерения времени, давая нам понять, что он как и лицо, способен жить вне времени.

Обращающийся к нам человек обычно находится в сложной жизненной ситуации, которую можно назвать безвременьем. Время в ощущениях иногда останавливается, уводя человека в состояние дискомфорта, неуверенности, отсутствия целей и смыслов. Преодолеть это состояние помогает творение чего-то из ничего, что максимально присутствуют в процессе портретирования.

Создавая портрет, человек уподобляется Создателю, который сотворил человека по образу и подобию своему. Можно признать этот миф, который распространён среди людей и который в глубине души в значительной степени определяет наше отношение к скульпторам.

Есть еще одно уникальное переживание – состояние катарсиса, которое называют ещё душевным очищением во время тяжелых переживаний. Понятие очень древнее, которое ввёл в свое время еще Аристотель, а потом современная психология его подхватила и использует достаточно широко. По нашим наблюдениям: катарсис обычно наступает во время завершения портрета, когда человек неминуемо подходит к себе настоящему. Когда рождается новая личность на глазах у портрета и других наблюдателей, тогда и появляется бурный всплеск чувств, характерный состоянию катарсиса. Другими словами, рождение не может быть безразличным для самого родящегося.

Не лишним будет упомянуть и о понятии социального статуса, который неминуемо присутствует при создании портрета или автопортрет. В обществе распространено мнение, устоявшаяся точка зрения, что портреты, особенно скульптурные, создаются только для людей высокого статуса, и обычному человеку не пристало иметь свой скульптурный портрет. Эта точка зрения настолько засела в душах людей, что когда начинаешь создавать скульптурный портрет человеку, то он немножко комплексует, считая себя недостойным. Но попадаются люди, которые не прочь иметь скульптурный портрет, и потому они хорошо относятся к такому процессу и результату.

Особое место хотелось бы выделить еще одной мысли, которая не всегда присутствуют в жизни тех мастеров, создающих образ человека. Я имею в виду степень совершенства формы. С моей точки зрения, скульптура должна быть совершенно подобна натуре. И потому, если есть время, силы и средства, портрет важно делать предельно совершенным, подобно телу, а иногда и более совершенным, подчеркивая, что человеческая душа лучше. Приучить человека к достижению совершенства, есть одно из ключевых и базовых умений, которое может возвысить человека в любой сфере деятельности.

Когда портрет достигает до высшего уровня своего совершенство, то происходит невольная идентификация с ним. Идентификация с портретом помогает человеку отстраниться от масок, ролей, фальши и проникнуть в суть своего я, осознать его природу, что неминуемо связано и с другими людьми, которые окружали или окружают в настоящий момент человека.

При полном одиночестве, которое может перерастать в патологическое, человеку сложно идентифицировать себя, осознать себя и свое лицо. В большинстве случаев наше я есть ничто иное, как сложная мозаика из памяти, представлений, невольных идентификацией с другими личностями, которые словно грани одного кристалла.

Часто при создании портрета возникают образы, которые можно назвать сопутствующими. Важно вести дневники и записывать их, анализировать и понимать, что они не возникают просто так, что они частью портрета, являются частью жизни, влияют на создание портрета и на жизнь вокруг.

Развитие портрета и окружающей жизни обычно связаны между собой и их разделить невозможно. По мере развития портрета, развивается и сама жизнь. По мере совершенствования портрета, совершенствуется социальная и внутренняя жизнь. Человек становится более выразительным, осознающим самого себя, внутренние образы и диалоги; он становится более внимателен к лицам других людей, которые до портрета были менее выразительны для него; он приобретает большую отчётливость в восприятии различий других людей.

Таким образом, в этой главе мы с вами очертили круг основных понятий, которые неминуемо встречаются в процессе маскотерапия и которых важно было упомянуть.

Приближаясь к образу и подобию

Дабы предотвратить у читателя мысли, что автор уходит от психологического описания маскотерапии, хочу заметить следующее: в свое время К. Юнг сделал очень уместное и важное замечание, а именно, он констатировал, что бессознательное и Бог обозначают для него одну и ту же сущность. Только мы не можем изучать Бога с помощью науки по причине высокой эмоциональной составляющей этого понятия, но мы можем изучать научными способами бессознательное личности и коллективное бессознательное в том числе.

Если взять емкие и точные библейские выражения, то они могут быть очень даже уместными в нашей работе, где мы пытаемся приблизится к пониманию механизмов и сил маскотерапии. Потому, мой уважаемый читатель, когда вы видите слово бог, присоединяйте сразу к нему представления о понятии «бессознательное».

У Бессознательного и Бога есть одно отличие с точки зрения емкости понятий. Бессознательное вбирает как положительное, так и отрицательное, тогда как Бог в сознании многих содержит только положительную совокупность качеств, а отрицательную обычно передают образу Дьявола или ему подобным, например, Мефистофелю. Более того, диалоги с Богом человечество научилось строить, в нашей интерпретации – диалоги с положительной стороной бессознательного, а вот диалоги с отрицательной – нет!

В психотерапии мы сталкиваемся с необходимостью учиться строить диалоги (трансцендентальную функцию) со структурами бессознательного. Примеры таких диалогов смотрите в моей книге «Диалоги».

Вопрос образов мировой мифологии и религии в нашем понимании не праздный и мы не являемся здесь первопроходцами. Например, С. Гроф более подробно все это исследовал и описал в своих книгах, развивая выше приведенную мысль: бессознательное насыщено образами мировых религий и мифов и может быть изучено благодаря им.

Пример подал в свое время Фрейд, находя в структуре человеческой души комплексы, подобные мифу об Эдипе.

Отступая от сухих психологических терминов, можно утверждать следующее: приближаясь в портрете к своему истинному образу, и помня о том, что мы созданы по образу и подобию Божьему, мы неминуемо становимся более совершенными, оставляя позади все свои недостатки и пороки, пагубные привычки и наклонности.

В качестве примера могу привести один из ярких случаев. С научной точки зрения данный случай является неопровержимым доказательством эффективности скульптурного автопортрета как метода оздоровления и самосовершенствования.

Несколько лет тому назад ко мне приехал из Петербурга психолог, которому было за 65. Он ещё по телефону сказал, что живет на пенсию и особо не располагает деньгами, но хотел бы изучить метод маскотерапии. Психологическое образование он получил совсем недавно и хотел бы дополнить его ещё и методом скульптурного портрета. Мы с ним встретились и он подкупил меня своим страстным желанием изучить метод за один день. Более внимательного и вдумчивого слушателя сложно было представить. Он не умел лепить совершенно и потому хотел было ещё учиться и у скульптора, но я ему отсоветовал. Я сказал ему, чтобы он взял 8 килограмм скульптурного пластилина и два зеркала, сел и начал лепить своё лицо в натуральную величину. Он вернулся домой и через месяц прислал мне фотографии своего автопортрета. Работа была далека от совершенства, но она была правдива и сильна по своей сути, как и сам человек. Но я привожу данный пример ещё и потому, что в письме он сообщил о своём нежелании пить даже пиво, которое употреблял всю свою сознательную жизнь. Писал, что «даже не тянет к пиву», словно оно что-то совершенно чуждое его нынешней природе. Он, конечно, понимал причину таких изменений его личности и был благодарен автопортрету.

Несколько лет не было от него сообщений, но вот пример повторился ещё раз, только уже с ученицей, молодой женщиной, которая после обучения маскотерапии, неожиданно для себя, бросила курить.

Несомненно, что автопортрет открывает в нас совершенную душу, организующую нас и ведущую к преодолению недостатков и пороков.

Самосотворение и страх

Неужели Творец, в процессе создания образа Своего и подобия из праха земного, впервые конкретизировал Себя в форме и сделал Себя осязаемым?

Страх уникальности в процессе самосотворения.

Возможно, именно этот страх, боязнь предстать перед людьми и самим собой в своей уникальной и неповторимой форме и без масок останавливает человека, когда он идёт по пути самосотворения с помощью скульптурного автопортрета. Этого не происходит при ином виде автопортретирования, например, в живописи, графике, фотографии или с помощью слов.

Мы имеем множество попыток в мировой культуре представить своё Я в автопортретах графических или живописных, и ни одного – в скульптуре.

Почему за несколько тысячелетий человеческой цивилизации ни один из его представителей не явил миру своего скульптурного двойника? Если мы ответим на этот вопрос, то, возможно, поймём и непонятную пока силу влияния метода скульптурного автопортрета в рамках маскотерапии на человека.

Наше предположение ответа содержится в изначальном слове и смысле – самосотворение.

Есть множество скульптурных портретов и ни одного скульптурного автопортрета. При портретировании другого человека художник часто руководствуется внешней формой натуры и требованиями заказчика. Редко кто идёт дальше, когда происходит проникновение в душевные процессы портретируемого и художник или скульптор начинает жить жизнью натуры.

В последнем случае мы получаем уникальный и глубокий портрет, с множеством скрытых смысловых состояний. Ключевым из них является иногда незримое, а часто явное, присутствие личности художника в портрете другого человека. Так, например, именно с этим связано предположение, что в портрете Джоконды Леонардо да Винчи изобразил себя.

При длительном тесном взаимодействии и портретировании, в том числе, слияние двух лиц (натуры и художника) неминуемо. Это происходит и без портретирования, например, просто при длительном общении люди начинают непроизвольно отражать друг друга, внутренне и внешне подстраиваясь друг под друга и уподобляясь друг другу.

Можно сказать больше – художник никогда не передаст в портрете того состояния, которое сам никогда не чувствовал и которое ему чуждо по природе его. Другими словами, портретист отражает в своих работах свой запас душевных состояний. И никогда не выходит за его пределы. Развивая данную мысль, уместно вспомнить признание великого психотерапевта К. Роджерса, который писал, что с возрастом он все меньше встречает людей, которых не может понять и принять.

В присутствии художника портретируемый находится всегда в состояниях, которые социально желательны, приемлемы и ожидаемы согласно его социальной роли. Другими словами – состояния портретируемых понятны художнику и любому другому зрителю, так как они содержат социальные маски времени и той атмосферы, которая сопровождает сам процесс создания портрета.

С точки зрения психологии, портрет – это маска человека, ложь о нем! Ложь именно настолько, насколько присутствует в портрете художник, создававший его, и социальные роли окружающего мира.

Другое дело – автопортрет.

Если автопортрет на плоскости (живопись и графика) – то, чаще всего, мы видим художника с одного из более выгодных для него ракурсов, и в том состоянии, которое сопровождает процесс его труда. В этом состоянии он находится в маске художника.

Когда же мы остаёмся наедине с самим собой, многие, обусловленные другими людьми, чувства и состояния исчезают, и мы постепенно приближаемся к своей истинной природе.

Лицо человека в уединении и перед зеркалом иное, нежели вне его. Думаю это вы замечали. Почему? Потому что перед самим собой «казаться» не надо, не надо что-либо демонстрировать, так как зеркальный двойник знает о нас все, даже то, что мы не осознаем о себе.

Наши наблюдения показывают, что отношения с зеркальным двойником могут строится по разному и в значительной степени характеризуют душевное благополучие. Их диапазон охватывает спектр отношений от влюбленности в себя (нарциссизм), до ненависти и полного отрицания зеркального двойника.

Автопортрет живописный или фотопортрет, как мы уже упомянули, отражает некие социальные маски при постановочных позах и ракурсах, что преодолевается при автопортрете скульптурном, так как он требует объективной исследовательской работы в постижении уникальной формы лица, головы и, иногда, всего тела. Даже если приходится привлекать, что желательно, дополнительных наблюдателей и экспертов при создании скульптурного автопортрета, то показные маски лица все же отступают в тень, а лицо постепенно приближается к своей сути, к скрытым потенциалам и смыслам. Лицо приближается к Лицу индивидуальности и личности.

Постепенно форма открывает скрытые в ней смыслы. Но это не все.

В чем суть самосотворения при автопортрете скульптурном?

Ответ кроется в самом процессе создания портрета из глины или пластилина, и в последующей отливке его в гипсе или металле, то есть, в твёрдом материале.

На первоначальном этапе из бесформенной массы пластичного материала создаётся сферичная яйцеподобная форма, вызывающая ассоциации с живой природой, с мировым яйцом, порождающем жизнь. Концентрация внимания на этой форме и совершенствование формы яйца сопровождается переживанием зарождения жизни человеческой, и первоначального его развития, когда человек особенно не выделяется из мира животных. Эти переживания затрагивают животный уровень души. Ничего подобного нельзя пережить перед листом чистой бумаги или холстом, на котором должен появиться портрет.

На втором этапе, когда появляются примитивные формы лица, возникают ассоциации с первобытным человеком или гуманоидом, пришельцем, разумным человекоподобным существом, в котором пока не прослеживаются признаки пола. Это общечеловеческий пласт души, который выявляет общие установки и отношения с человечеством.

На следующих этапах самосотворения через скульптурный автопортрет творец проходит осознание своего рода, пола, семейных отношений и особенностей своей роли в жизни.

Работа С. А. Кравченко: Сотворение человека. Холст, масло. 100х120 см. Картина находится в клинике Rehab Family.

Наступают моменты понимания акта творения человека в этом мире, ощущения своей причастности к данному творению, отождествление себя с Творцом всего живого и человека, в том числе. Может ли подобный опыт оставить нас равнодушными? Может ли он не затронуть животную душу даже тех, кто считает человека потомком обезьяны? Не вызовет ли он страх приближения к скрытой за масками сущности человека?

В нас всегда есть скрытая Сущность, которая может стать более конкретной и осязаемой в скульптурном автопортрете!

Диалог с собой у портрета

Диалог, возникающий в процессе работы над портретом методом маскотерапии, имеет свою структуру, которая диктуется этапами развития портрета или автопортрета.

Если портрет развивается из большой яйцеподобной формы, плавно проявляя свои черты, как это имеет место в работе с камнем, то было замечено, что он проходит такие этапы развития, которые совпадают с пластами психики в аналитической психологии К. Юнга, а именно:

1) животный,

2) общечеловеческий,

3) родовой,

4) семейный и

5) индивидуальный.

Этапы развития автопортрета соответствуют пластам психики К. Юнга

Пласты психики человека, можно сказать, были повторно открыты во время психотерапевтической работы маскотерапевта, где портрет развивается в подобной последовательности. На каждом из этих пластов психики могут быть выявлены причины психопатологии и остановки развития личности. Портретирование в маскотерапии по методу Г.М.Назлояна проводит нас по этим пластам, устраняя причины психопатологий и совершенствуя отношения личности с архетипами этих пластов.

Например, на животном этапе, в начале диалога психотерапевта-художника с клиентом в поле их взаимодействия центральным объектом постоянно присутствует большая форма материала. Из нее только со временем предстоит появиться портрету. В настоящий же момент форма заключает в себе лицо, как мировое яйцо заключает в себе мир. Мир личности в форме лица потенциально присутствует в форме материала. Сосредоточение на форме материала и беседы у этой формы о ее потенциалах, о том, что благодаря усилиям человека из формы может появиться лицо любого совершенства.

Лицо ассоциируется с личностью, и от этой крепкой связи уйти невозможно. Диалог у формы о живой природе затрагивает и базовые потребности всего живого, отличая живой мир от неживой материи. Клиент начинает больше осознавать свою животную природу, с которой, на основании базовых инстинктов (например, инстинкт жизни и смерти Фрейда) ему необходимо устанавливать взаимодействия и вести диалог. Одновременно, расширяя свое осознание животной природы, человек начинает понимать, что она, будучи живой основой человека, не может быть всем в структуре личности. Животная природа – это только та форма, которая может родить из себя с помощью человека-творца следующий этап, который в пластах психики К.Г.Юнга именуется общечеловеческим.

На втором этапе, когда из общей формы материала начинают проступать общечеловеческие черты, когда кусок материала начинает очеловечиваться, то его уже нельзя назвать бесформенной массой пластилина, глины или камня.

Возникает понимание, что человек является чем-то большим, нежели животным. Общечеловеческое предполагает и что-то такое, что объединяет всех людей, вне зависимости от пола, возраста и расы. На этом этапе осознания глубин психики у развивающегося портрета портретируемый чувствует, что общечеловеческое в нем роднит его со всем человечеством. Можно осознать общечеловеческие ценности, их универсальность и совершенство. Диалог расширяется до диалога со всем человечеством. Портрет клиента содержит этот архетип, и он визуально воспринимаем, с ним можно взаимодействовать и помнить его в будущем.

На третьем этапе, когда портрет начинает отражать родовые архетипы личности, клиент, чаще всего, делает неожиданное для себя открытие, что в нем есть черты его родственников. Он начинает задумываться над своею ролью в последовательности поколений. Все предки присутствуют в структуре его души и архетип этого существа, объединяющего всех родных людей, есть в нем. При благоприятном прохождении этого этапа могут быть устранены проблемы, связанные с темой рода и половой идентификации.

На четвертом этапе, осознавая пласт семейный, мы не можем обойти темы взаимодействия с близким кругом родных людей, которые в настоящий момент окружают или могут окружать клиента.

На последнем, индивидуальном этапе совершенствуются отношения с собственным лицом, формируется уникальная структура личности, выделяющая человека из обезличенной массы людей. На данном этапе происходит осознание своей роли в жизни и ее основного смысла.

Диалог может иметь варианты развития и непредсказуемые изгибы или остановки, но в его русле всегда есть течение и финал, когда возникает полная картина взаимодействия личности со всеми пластами психики и ее архетипами. Такой человек может строить диалог с самим собой, с другими людьми и миром, он может хорошо осознавать себя и знает свое место в этом мире.

Диалоги и структура личности

Личность состоит из множества субличностей, выраженных в одном лице (портрете), представляющихся периодично в лице и осознающихся личностью при длительном исследовании своего лица синхронно с портретированием.

В каждом человеке свой набор субличностей, определяющих сценарии жизни. Задача маскотерапии – помочь осознать субличности, изменить их иерархию и отношения, дополнить новыми и организовать их в новые группы.

Множество субличностей уже определено нашим окружением, воспитанием, образованием и культурой. Мы вбираем их как воздух и пищу, развиваясь, не осознавая иногда, из чего именно состоит наша душа. Определить составные части души можно через портретирование, когда синхронно с развитием портрета возникают ассоциации с другими личностями – вымышленными и реальными, живущими и ушедшими.

Субличности и диалоги, возникающие между ними благодаря воображению или в измененных состояниях сознания, например, во сне, характеризуют внутренний мир личности и определяют его. Выявить субличности и определить их диалоги, договориться между собой – основа целостности и силы личности.

Только сейчас понимаю, насколько важна книга С.А.Кравченко «Диалоги» для меня. Если посмотреть на тексты, представленные в этой книге, с точки зрения психологии самопознания, то становится ясно, что они отражают беседы не просто персонажей реальных или вымышленных, а отношения субличностей автора. Если душа состоит из субличностей, которые всегда ведут между собой беседу, то от этих диалогов зависит и самоощущение, и отношение к себе, и жизненный путь, и его финал.

Что-то подобное говорил в свое время Гоголь, описывая свое творение «Ревизор» как диалоги своего сознания, диалоги внутренних персонажей, частей своей души.

Я не исключаю, что и Платон за тысячи лет до нашего времени в своих «Диалогах» передал отношения и мысли не только или не столько реально существовавших людей, но более всего внутренние диалоги своей души.

Важно отметить диалогизм сознания в трудах М.М.Бахтина и диалог с зеркальным двойником у Г.М.Назлояна.

Мой призыв – осознайте свои субличности и научитесь участвовать в их диалогах. Возглавьте эти диалоги и направьте их в положительное русло.

Диалог с Назлояном

С.А.Кравченко и Г.М.Назлоян на конференции в клинике Rehab Family. 2015 год.

В диалоге участвуют Г.М.Назлоян и С.А.Кравченко (автор книги), который состоялся в мастерской Г.М.Назлояна, в Москве в 2014 году.

Назлоян. Хотел с вами обсудить вашу последнюю статью об архетипе одиночества.

Автор. Да, я ее опубликовал пару месяцев назад, но не думал, что мне придётся так быстро обсуждать ее с вами.

Назлоян. Вы достаточно категоричны в своём тексте.

Автор. Я думаю, что такой тон статьи продиктован количеством времени, которое ушло на то, чтобы тема одиночества была обдумана.