Полная версия:

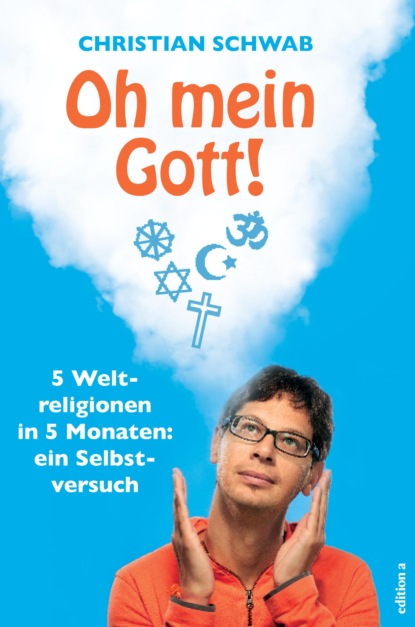

Oh mein Gott!

Wir gehen weiter Richtung Steinbruch, der ein Grund dafür war, genau hier ein KZ zu errichten. Die Steinbrüche in Mauthausen und in Gusen befanden sich im Eigentum der Gemeinde Wien, daher hat der Steinbruch in Mauthausen auch den Namen »Wiener Graben«. Unmittelbar nach der im März 1938 erfolgten Besetzung Österreichs durch deutsche Truppen gab es eine Besichtigung dieser Steinbrüche von hohen SS-Leuten, an der Spitze Heinrich Himmler.

Bereits im August 1938 wurden die ersten 300 Häftlinge aus dem KZ Dachau nach Mauthausen übersiedelt. Daniel holt nun ein Foto heraus, das die Nazis von der sogenannten Todesstiege gemacht haben. Es ist ein Beispiel der schmutzigen Nazi-PR. Ich sehe Menschen, die scheinbar schwere Lasten schleppen, aber alles scheint in Ordnung zu sein, niemand liegt am Boden, niemand wird misshandelt. Die traurige Wahrheit ist eine andere. Durchschnittlich elf Stunden dauerte der Arbeitstag, der im Sommer um 4:45 Uhr und im Winter um 5:15 Uhr begann. 4.600 Häftlinge wurden, wenn sie keine Kraft mehr hatten, auf der Todesstiege erschossen, erschlagen oder ertränkt, weitere 2.300 Häftlinge wurden unter der kalten Dusche zu Tode gequält und gefoltert. Der erste jüdische Häftling kam am 29. September 1939 aus dem Konzentrationslager Dachau ins KZ Mauthausen. Bis März 1944 sind in das KZ Mauthausen/Gusen aus allen europäischen Staaten zunächst jene jüdischen Häftlinge eingeliefert worden, die von der Geheimen Staatspolizei angeblich wegen eines politischen Delikts »in Schutzhaft« genommen wurden. In Summe waren das 3.000 Häftlinge, von denen nur drei überlebten. Im Zuge der Eichmann-Aktion »Endlösung der Judenfrage« wurden vom April 1944 bis Mai 1945 22.942 namentlich erfasste jüdische Kinder, Frauen und Männer und etwa 10.000 namentlich nicht erfasste vorwiegend Budapester Juden ins KZ Mauthausen gebracht. Insgesamt haben bis zur Befreiung in den ersten Maitagen 1945 durch die US-Armee mindestens 103.000 Menschen aus allen europäischen Staaten im KZ Mauthausen und seinen Nebenlagern auf grausame Weise ihr Leben verloren. (Quelle: Mauthausen Komitee, Zirkusgasse 3/5/1, 1020 Wien)

Daniel und ich stehen mittlerweile in einer der damaligen Baracken und er erzählt vom täglichen Kampf um Brot, vom Leben auf engstem Raum, von den Quälereien der Kapos (KZ-Aufseher). Wir sprechen über den Verlust der menschlichen Würde, die dann selbst aus vielen guten Menschen Unmenschen machte. Die schwierigsten Orte im Memorial KZ Mauthausen stehen mir aber noch bevor: die ehemalige Gaskammer und die Verbrennungsöfen im Krematorium. Daniel zeigt mir das ehemalige Büro von SS-Hauptscharführer Martin Roth, der als Kommandoführer des Krematoriums hauptsächlich die Vergasungen durchführte und Listen darüber anfertigte. Nach jedem seiner Arbeitstage wusch er sich die Hände, fuhr in den Ort Mauthausen und aß mit seiner Familie zu Abend. Der Anblick der Verbrennungsöfen und der Duschhähne, verbunden mit dem Bewusstsein, was hier passiert ist, lässt mich verschämt zu Boden blicken. Ich merke, wie ich in manchen Momenten mit den Tränen kämpfe. Wir verlassen diese so traurigen Räume, es ist bitterkalt draußen. Was ist es nur für ein unsagbares Glück, dass ich Jahrzehnte später in einer warmen Winterjacke und Winterschuhen diesen Rückblick in die dunkle Vergangenheit machen kann und nicht selbst in ihr leben muss.

Wie so viele, denen die Gnade der späten Geburt zuteilwurde, möchte ich mir nicht anmaßen, zu sagen, wie ich mich verhalten hätte. Ich bin einfach nur froh, dass ich mich dieser Frage nicht stellen musste. Und ich habe einen riesigen Respekt vor allen, die Kraft und Mut genug hatten, um Widerstand zu leisten, auch wenn viele davon diesen Mut mit dem Leben bezahlt haben. Wir Nachkommen müssen von dieser Geschichte lernen. Diese Erinnerungen hochzuhalten wird immer schwieriger, vor allem, da uns auch bald die letzten Zeitzeugen abhandenkommen werden. Ich war immer der Meinung, dass ein ähnlich schreckliches Regime wie jenes der Nazis nie wieder möglich sein würde, aber je älter ich werde und je mehr ich aktuelle Entwicklungen verfolge, umso mehr fühle ich mich an diese schreckliche Vergangenheit erinnert, umso unsicherer werde ich. Wie Daniel am Anfang sagte, es passierte nicht nur hier, an einem isolierten Ort, wo der Rest der Welt nichts davon mitbekam. Nein, die Nazis waren während des Zweiten Weltkriegs wohl selbst überrascht, dass all ihre Gräueltaten so reibungslos durchgingen.

Beeindruckt, verwirrt und verstört steige ich ins Auto und fahre die Erinnerungsstraße zurück Richtung Autobahn. Die Gebäude des ehemaligen KZ Mauthausen verschwinden langsam im Rückspiegel, die Erinnerung an meinen Besuch wird bleiben. Viele Bilder werden mich in kommenden Nächten in meinen Träumen einholen.

Ich war dann mal Jude

Die Bilanz

»Bahur Tov« heißt guter Junge. So heißt auch das koschere Lokal in der Taborstraße 19 im 2. Wiener Gemeindebezirk, in dem ich mein Finale als Jude mit meiner Freundin und meiner kleinen Tochter begehe. Bei einem Teller mit Gemüse, Salat und Humus sowie einem Hühnerspieß und einem gespritzten koscheren Wein ziehe ich Bilanz. Was bleibt? Was hat mich geprägt? Woran bin ich gescheitert? War ich ein guter Junge im Judentum?

Vor allem freue ich mich, dass ich meinen Monat im Judentum durchgezogen habe. Das koschere Essen habe ich mit ein paar Kompromissen gut gemeistert. Daheim wurden Fleisch und Milch strikt getrennt, das eigens dafür angeschaffte Geschirr wurde nicht entweiht. Dafür hat vor allem Heidi gesorgt, das Thema koscheres Essen habe ich schleichend an sie abgegeben, ich hätte wahrscheinlich irgendwann den Überblick verloren. Ich habe auch kaum jemals zuvor einen Monat lang so wenig Fleisch gegessen wie in diesem. Da ich im Jänner viel unterwegs war, habe ich das Essen, das ich nicht daheim gegessen habe, vegetarisch gestaltet. So ging ich sicher, dass ich kein nicht koscheres Fleisch konsumiere. Komplett koscher, also auch mit eigenen Tellern und Töpfen zu essen, ist zwar nicht unmöglich, aber mit enormem Aufwand verbunden. Daher habe ich an meinem letzten Tag als Jude noch einen koscheren Hühnerspieß bestellt. Er schmeckt köstlich, aber irgendwie doch anders, als ich den Geschmack von Hühnerfleisch gewohnt bin. Vielleicht liegt es doch am Schächten. Das wäre auch noch ein Punkt auf meiner Liste gewesen, in einer koscheren Schlachterei vorbeizuschauen. Aber um ehrlich zu sein und keine Ausreden zu erfinden, davor habe ich mich dann doch gedrückt.

Acht italienische Juden betreten nun das Lokal, das auch für viele jüdische Feste in Wien gemietet wird. Sie sprechen eine Mischung aus Italienisch und Hebräisch. Die meisten von ihnen tragen, wie die restlichen Gäste und das Personal im Bahur Tov, eine Kippa. Wir haben das Gefühl, auf Urlaub zu sein. Urlaub und Erholung führt mich zum nächsten Punkt. Das Judentum hat bereits vor Jahrtausenden das Rezept gegen Burnout erfunden: den Sabbat. Vier davon habe ich mitgemacht, einen davon in einer strengen Version, drei Mal war ich eher ein »Wellness-Jude«. Auch am letzten Sabbat, den ich aufgrund eines Auftritts am Samstagabend (aber bitte nach Sonnenuntergang, also schon nach dem Ende des Sabbats) in Tirol verbracht habe. Wie immer ohne Handy, ohne Fernsehen, ohne Internet, aber ich war im Hallenbad schwimmen und mit meiner Tochter am Rodelhang. Elektrisches Licht habe ich auch verwendet, wobei die Glühbirnen des Gasthofes, in dem wir übernachtet haben, schwächer waren als Kerzenlicht. Es war aber in Summe näher am Sabbat 4.0 als an der orthodoxen Version. Das wäre nach diesen Erfahrungen auch mein persönlicher Zugang zum Sabbat.

Die Idee, einen Tag der Woche nur Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen, ohne Ablenkung, ist wunderbar. Dabei aber keinen Liftknopf drücken zu dürfen, halte ich für überholt. Einen Tag Ruhe geben, dafür muss man kein Jude sein. Das Geniale am Sabbat ist jedoch, dass er zwar nur 24 Stunden dauert, aber zwei Tage betrifft. So gibt’s am Freitag den Höhepunkt mit dem Beginn des Sabbats, auf den ich fast schon hin fieberte, und am Samstag ist es dann das Ende, auf das man wartet, um zum Beispiel endlich wieder alle Nachrichten am Handy checken zu können. Kein Handy zu verwenden hat mir nichts ausgemacht, der größte Verzicht waren Sportresultate im Live-Ticker. An einem Freitagabend nicht zu wissen, wie es gerade beim VSV, dem Eishockeyverein aus Villach, steht, war in manchen Momenten sehr hart. Hier hätte ich wirklich dringend einen Schabbes-Goi gebraucht.

Spätestens nach dem dritten Sabbat hat sich auch mein familiäres Umfeld daran gewöhnt. Ihnen ist es ähnlich gegangen wie mir zu Beginn mit dem Oberrabbiner. Bei ihm habe ich sofort gewusst, dass er ab Freitag Sonnenuntergang nicht erreichbar ist. So hat etwa letzten Freitag mein Schwager zu meiner Schwester in Bayern gesagt: »Du, in einer Stunde ist in Wien Sonnenuntergang, wenn du deinen Bruder anrufen willst, dann musst du dich beeilen.«

Es wäre also nicht so schwer, 24 Stunden nicht erreichbar zu sein. Und einmal in der Woche nicht auf Facebook sein, dafür hätte wohl sogar Marc Zuckerberg Verständnis. Der Gründer des sozialen Netzwerkes ist immerhin selbst Jude.

Allerdings ist für mich als Kabarettist der Sabbat an den falschen Wochentagen. Freitag und Samstag sind die zwei besten Spieltage. Ich hatte Glück, dass ich im Jänner die Freitage über spielfrei hatte und am Samstagabend der Sabbat schon vorbei war. In der Kabaretthauptsaison von Februar bis Mai bzw. von Mitte September bis Dezember ist aber quasi fast jeder Freitag besetzt. Und in den Sommermonaten fällt der Sonnenuntergang so, dass man weder an einem Freitag noch am Samstag spielen könnte. An keinem Sabbat aufzutreten wäre für meine Erholung gut, aber schlecht für meine Brieftasche. Und das wäre dann längerfristig auch wieder nicht gut für die Erholung. Dann würde ich nicht nur am Sabbat bei Kerzenlicht in der Wohnung sitzen.

Das koschere Lokal, in dem ich gerade das letzte Stück Hühnerfleisch vom Spieß runterkratze, hat natürlich am Freitag und Samstag geschlossen. Der Chef des Lokals, ebenso mit Kippa am Kopf, weiß nicht wirklich, woran er bei uns ist. Haben wir uns nur verirrt? Er merkt aber auch, dass wir doch etwas vertraut sind mit dem Judentum, uns mit dem koscheren Essen etwas auskennen. Juden, die rund um uns mit der Kippa sitzen, geben ein fast schon vertrautes Bild ab. Immer wieder fragt er: »Sind Sie zum ersten Mal bei uns?« Und er ist jedes Mal aufs Neue erfreut, wenn wir ihm sagen, wie gut es uns schmeckt.

Den Eindruck, den der Chef vom Bahur Tov von mir hat, ist wohl genau das richtige Bild und fasst meine Zeit im Judentum gut zusammen. Ich habe noch immer keinen Durchblick, aber einen ziemlichen Einblick bekommen. Meine kleine Tochter schaut fasziniert zum Fenster raus, es hat wild zu schneien begonnen. Ich bestelle als Nachspeise einen Espresso und dazu einen Apfelstrudel, weil ich wissen möchte, wie ein Apfelstrudel in einem koscheren Lokal schmeckt. Ich kann verraten: Er schmeckt, wie ein selbstgemachter Apfelstrudel immer schmeckt: einfach fantastisch. Nachspeise ist ein gutes Stichwort. Jetzt, wo ich mich etwas zurechtgefunden habe in dieser Kultur und dieser Religion, hätte ich noch gerne einen Nachschlag. Nicht jede Torastelle habe ich gelesen, den Talmud nur in Ansätzen. Darüber hinaus habe ich jetzt richtig Lust, nach Israel zu reisen, vor allem nach Jerusalem, um noch tiefer in das Judentum einzutauchen. Aber meine Abmachung mit mir selbst war ein Monat pro Religion. Und in diesem Monat gilt es herauszufinden, wie weit ich komme, wie viel ich in meinen Alltag erleben und erfahren kann. Mein Fazit: Ich werde immer ein Goi bleiben, denn mir fehlt die Vertrautheit mit der jüdischen Kultur. Obwohl es möglich wäre zu konvertieren, werde ich das also nicht tun.

Auch wenn das Lesen und das Studieren der Tora etwas wirklich Mystisches hatte, tritt mir Gott darin zu brutal auf. Zu oft kommen Wörter wie erschlagen oder ausrotten vor.

Wäre jetzt der Oberrabbiner Eisenberg neben mir, dann weiß ich, dass er mich nach allen Regeln seiner Kunst zerpflücken würde. Er würde mir zeigen, dass Gott nicht so brutal ist, wie er oft dargestellt wird. Deutungen der Tora durch Rabbis für die heutige Zeit und die Auseinandersetzung komplexer Fragestellungen sind etwas Spezielles im Judentum.

Nicht nur Paul Eisenberg bin ich dankbar, dass ich einen Monat lang Teil der jüdischen Welt sein durfte, auch wenn es nicht einfach für mich war. Ohne ihn sowie Olivia Pixner und Raphael Kanfer, die beide Mitglieder der jüdischen Gemeinde sind und mir die Türen geöffnet haben, wäre ich wohl gar nicht so weit gekommen. Die Juden, die ich kennengelernt habe, hatten eines gemeinsam: Sie waren alle freundlich, höflich, aber auch vorsichtig, nahezu misstrauisch. Beim Versuch, zumindest einen halben Tag mit einer orthodoxen Familie zu verbringen, habe ich auf Granit gebissen. Oder, in diesem Falle, auf eine der zwei Steinplatten Moses.

Aber bei ihrer Geschichte ist diese Vorsicht bei den Juden wohl auch fast schon genetisch verankert, und das kann ich nur gut verstehen. Dazu passt die Geschichte, die mir ein junger Jude erzählt hat. Sein Opa, der ein Konzentrationslager überlebt hat, pflegte seiner Familie zu sagen, es muss immer ein fertig gepackter Koffer griffbereit sein, mit allem, was man zum Überleben braucht. Damit man jederzeit flüchten kann.

Der vielzitierte Neid auf Juden kommt vermutlich daher, und da mag ich nach diesem Monat vielleicht etwas befangen sein, dass sie schon immer schlauer waren als der Rest der Welt. Das liegt in ihrer Kultur, denn Juden wird beispielsweise von klein auf beigebracht, alles zu hinterfragen. So ist auch ihr Bildungssystem aufgebaut, und so geht es nicht nur in der Schule, sondern bei aller Treue zur Tora auch in der Synagoge zu.

Wenn Sie also einen Juden treffen und ihn fragen, warum ein Jude immer mit einer Gegenfrage antwortet, wundern Sie sich nicht, wenn er antwortet: »Warum nicht?«

In diesem Sinne erhebe ich jetzt meinen koscheren Weißen Spritzer und trinke auf das Judentum! Mazel Tov!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов