Полная версия:

Любовь в Венеции. Элеонора Дузе и Александр Волков

Любовь в Венеции: Элеонора Дузе и Александр Волков

Научная редакция и составление Михаил Талалай

Италия – Россия

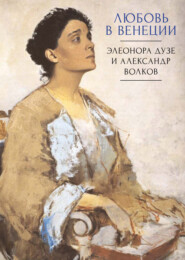

Портрет Э. Дузе, написанный А. Волковым во время их поездки в Египет в 1892 г.

Перевод с французского

Ольга Никандрова

На обложке: портрет Э. Дузе работы А. Волкова, 1892 г.

@biblioclub: Издание зарегистрировано ИД «Директ-Медиа» в российских и международных сервисах книгоиздательской продукции: РИНЦ, DataCite (DOI), Книжной палате РФ

© М. Г. Талалай, статья, составление, редактирование, подбор иллюстраций, 2024

© О. И. Никандрова, статья, перевод на русский язык, подбор иллюстраций 2024

© А. С. Коротков (наследники), перевод на русский язык, 2024

© Мария Пия Пагани, статья, 2024

© Анна Сика, статья, 2024

© Издательство «Алетейя» (СПб.),2024

Часть I

Библиографическая заметка о русско-итальянской биографии Элеоноры Дузе

Мария – Пия Пагани

Осенью 1938 года, когда русская римлянка Ольга Ресневич-Синьорелли (1883–1973) опубликовала первое издание своей биографии Элеоноры Дузе, урожай книг, посвященных великой актрисе, был уже довольно значительным[1]: некоторые вышли еще при ее жизни, другие уделяли особое внимание ее возвращению на сцену в 1921 году[2], а ряд других был опубликован в 1924 году[3] и в годы, непосредственно последовавшие за ее кончиной[4].

Список благодарностей в этом первом издании датирован 21 апреля 1938 года, в память о дате смерти Элеоноры – 21 апреля 1924 года, в Светлый пасхальный понедельник. 2 октября 1938 года, накануне ее 80-летия, ее внук Себастьян Буллоу (Bullough; 1910–1967), вступивший в доминиканский орден, отслужил свою первую мессу в Азоло, где была погребена Дузе. На тот момент Габриэле дАннунцио, одного из протагонистов в судьбе актрисы, не было на свете уже семь месяцев и поэтому литератор, к сожалению, не успел увидеть эту ее биографию опубликованной[5].

Написать книгу о Дузе означало добавить новый «камушек» в уже заметную составную мозаику международного значения. Ольга прекрасно отдавала себе в этом отчет, но ее уважение к Элеоноре, которую она узнала и посещала с 1915 года вместе со своим мужем Анджело Синьорелли (1876–1952)[6], было настолько велико, что она все равно решилась взяться за дело[7]. За каких-то двадцать пять лет вышло не менее четырех обновленных изданий ее биографии: осеннее издание 1938 года[8], издание 1955 года[9], прекрасно иллюстрированное издание 1959 года[10] и, наконец, издание 1962 года, переведенное на русский и теперь вновь предоставляемое читателю[11]. Ольге также было поручено написать статью об Элеоноре Дузе в «Enciclopedia dello Spettacolo» (1957)[12], она одновременно публиковала эссе в журналах[13]и в томах под редакцией других интеллектуалов[14], уделяя особое внимание эпистолярному жанру[15].

Опубликованное в 1962 году последнее издание монографии Ольги подготовило почву для публикаций по Дузе в 1970-х годах[16]и способствовало изданию некоторых ее важных переписок, которые позволили изучить личность актрисы по частным письмам: с Антониеттой Пиза[17], с Арриго Бойто[18] и с Габриэле дАннунцио – на основе сохранившихся материалов[19].

Даже в новом тысячелетии работа Ольги Ресневич остается незаменимой для всех, кто желал бы ознакомиться с жизнью и творчеством Дузе[20].

Упоминание о русском переводе этой работы сохранилось в письме литератора-эмигранта Раисы Григорьевны Олькеницкой-Нальди, которая также была большой поклонницей актрисы. Действительно, 6 апреля 1972 года Раиса (86 лет) написала Ольге (89 лет), что ей было бы интересно увидеть русский вариант книги опубликованным[21]. На протяжении многих лет Раиса всегда поощряла свою подругу Ольгу заниматься биографией Дузе, следила за этапами ее публикации и в целом была знакома с различными переизданиями[22].

Новая публикация этого русского перевода, приуроченная к столетию со дня смерти Дузе (1924–2024), исполняет давнее желание – не только Раисы Григорьевны, но и множества других русских ценителей таланта великой итальянки.

Мария-Пия Пагани

Виджевано, апрель 2024 г.

Перевод с итальянского Михаила Талалая

Элеонора Дузе

Ольга Ресневич-Синьорелли

Удачливая, отчаявшаяся, надеющаяся…

Элеонора Дузе[23]Глава I

Первые годы XIX века, казалось, положили начало новой эре[24]. Из Италии, с пылкой самоотверженностью, боровшейся за самые высокие идеалы, духовный подъем распространялся по Европе, возрождая стремления к справедливости и свободе.

Поэт Витторио Альфьери, который, как сказал Джакомо Леопарди[25],

на подмостках началс тиранами священную войнуи, гневно голос возвышая,прошел кристально честной жизни путь,утверждал, что силой, способной противостоять торжествующему в мире злу и жестокой неизбежности судьбы, являются устремления героического духа.

Крупнейшие актеры того времени как бы сливались с героями тех трагедий, в которых играли. Жизнь многих из них протекала между полем боя и театральными подмостками.

В первой половине века, с промежутками в два десятилетия, появились друг за другом различные содружества крупных артистов, выражавших, каждый в меру своих способностей, эстетические и нравственные идеалы своей эпохи.

Успех спектакля зависел почти исключительно от актеров: репертуар отличался однообразием, к тому же и его литературные достоинства были по большей части незначительными. Да и труппам, даже наиболее известным, все время приходилось кочевать. Редко когда они задерживались в одном месте больше чем на пять-шесть недель. Исчерпав репертуар, приходилось складывать пожитки и отправляться на поиски новых зрителей. Однако эти скитания по городам и областям и общение с различной публикой подчас развивали и углубляли талант актеров.

Трое прославленных актеров – Карлотта Маркионни[26], Джузеппе Де Марини[27] и Луиджи Вестри[28] – открывают плеяду знаменитостей XIX века.

Никогда до тех пор на долю актрисы не выпадало столько почестей, сколько было оказано Карлотте Маркионни, гордости «Пьемонтской театральной труппы», актрисе редкого творческого диапазона. В течение одного вечера она с удивительной непосредственностью переходила от трагедии к комедии, от Мирры или Клитемнестры к Мирандолине или Розауре[29]. Она была единственной женщиной, разделившей славу с Луиджи Востри и Густаво Модена[30], в ее честь чеканились медали, ее воспевали поэты того времени, Маренко[31] написал для нее «Пиа дей Толомеи», а Сильвио Пеллико[32] – «Франческу да Римини», впервые поставленную во время патриотической манифестации 1815 года, и Маркионни была первой исполнительницей роли Франчески. Именно в ее таланте черпал вдохновение Альберто Нота[33], создавая характеры многих героев своих комедий.

Через некоторое время появляется Густаво Модена.

Противник какой-либо театральной условности, человек вольнолюбивый, боровшийся за свободу всю свою жизнь, полную гонений и бедности, Густаво Модена первым стал ратовать за правдивость и естественность исполнения. Он учил актеров соблюдать чувство меры, изображая человеческие страсти, и считал, что жест должен соответствовать слову, а слово жесту. В Лондоне, в чужой стране, где он жил в изгнании, он открыл англичанам «Адельгиза» Мандзони[34], а своей декламацией стихов «Божественной комедии» Данте воссоздал дух бессмертной поэмы.

Следующая за ними триада актеров – Аделаида Ристори, Томмазо Сальвини[35] и Эрнесто Росси – пронесла далеко за пределами родины славу итальянского театрального искусства и оказала заметное влияние на современное актерское искусство всего мира.

Аделаида Ристори никогда не играла в одной труппе с Модена, тем не менее она продолжала дело обновления театра, уже в значительной степени проведенное этим выдающимся артистом. Искусство Ристори, исполненное простоты и естественности, было подлинной революцией по сравнению с игрой Маркионни, не лишенной некоторой приподнятости. Следуя примеру Модена, Аделаида Ристори никогда не забывала, что есть родина, ожидающая освобождения, и народ, который нуждается в воспитании и духовном возрождении. В трудную для своей страны минуту эта посланница Кавура[36] отправилась в Париж, желая доказать своим искусством, что Италия не «страна мертвецов».

Томмазо Сальвини, Эрнесто Росси, выступая в бессмертных творениях, совершенствовали свой талант, стремясь создавать сложные человеческие образы.

Кроме знаменитых, привилегированных трупп, выступавших в столицах и самых крупных провинциальных городах, и трупп второстепенных, которые играли в небольших городках и в больших деревнях, существовало еще множество бродячих актерских трупп. Воодушевленные еще не вполне осознанными стремлениями, желая угодить изменчивым вкусам зрителей, они давали простым людям возможность посмеяться и поплакать. С необыкновенной легкостью переходили они от драмы к фарсу, от Шекспира к инсценировке сенсационного романа и к народной драме.

«Вокруг гордая бедность, пытливые умы, обреченные на невежество, голодные мечтатели в дырявых башмаках, предпочитающие хорошую роль хорошему обеду, чудаки, готовые мириться с любыми лишениями и даже порой посмеиваться над ними, но над искусством никогда; большие крепкие семьи, тесно связанные одной глубочайшей страстью, простая, патриархальная жизнь, когда делятся последним куском, раз уж нечем больше делиться, и беседуют об искусстве. Вечные переезды, всегда трудные, каков бы ни был способ передвижения. Вот примерно та действительность, которая окружала меня и учила в детстве, отрочестве, а позднее в юности познавать мир»[37]. Так описывает жизнь бродячих актеров Эрмете Цаккони[38], такой же, как Дузе, человек театра.

А несколько ранее он рассказывает об уроках отца, которые запечатлелись у него в памяти на всю жизнь. Отец Эрмете, скромный актер отнюдь не первоклассной труппы, как-то застал сына в слезах. Оказывается, за ним гналась ватага мальчишек, как это часто бывает, с воем, визгом и криками: «Гони его вон, вон, он сын комедианта!» Узнав, в чем дело, отец взял сына за руку и привел на сцену. Там он сел, поставил мальчика между колен и медленно произнес следующее наставление: «Слушай, стоит ли плакать из-за невежества этих ребят? Лучше пожалей их, посочувствуй им. Проповедуя с этой трибуны любовь ко всему доброму и прекрасному, я продолжаю быть наставником. Играя на сцене, я знакомлю людей с мыслями тех избранных умов, которые служат на благо человечеству и являются его славой. Нет, сын мой, театр – это не фабрика лжи и обмана вроде ярмарочных балаганов, это школа воспитания души. Великие поэты, мудрые мыслители сочиняют для нас тексты, а мы изучаем их, стараемся понять, а потом растолковываем толпе и, пытаясь вызвать любовь к их мыслям, воплощаем в живые страсти, в человеческий крик творение поэта и нравоучительные высказывания мудреца. Так мы учим любить родину, семью, все человечество, учим чтить и блюсти законы, и божественные и человеческие. Так пусть же невежды называют тебя комедиантом. Пожалей их и иди своим путем, помни, что драматический театр – это и школа и храм, где добрые проповедники воспитывают в духе добра и справедливости слабые и заблудшие души человеческие».

Следуя традициям, восходящим еще к комедии дель арте[39], бродячие труппы часто прибегали к импровизации, вводили в представление персонажи, которые, вмешиваясь в ход комедии, вносили в нее местный колорит и собственные характерные черты. Иногда случалось, что рядом со знаменитыми масками, такими как Коломбина, Арлекин, Бригелла, Пульчинелла и другими, достаточно хорошо известными и неизменными, появлялась вдруг новая маска, не столь примечательная, которая жила лишь до тех пор, пока выступал создавший ее актер.

Дед Элеоноры Дузе, Луиджи Дузе[40] был последним из крупных представителей комедии дель арте.

Он родился в Кьодже в дворянской семье древнего рода, все представители которой, начиная с семнадцатого века, приобрели известность, занимаясь мореплаванием, коммерцией, либо, наконец, наукой. Луиджи Дузе начал свою карьеру скромным служащим в ломбарде города Падуи. Потом он увлекся любительским театром и, в конце концов, поддался искушению и целиком посвятил свою жизнь сцене. Будучи уже отцом двоих детей, он получил ангажемент у знаменитого Анджело Роза[41] и стал во главе собственной труппы.

В Венеции его труппа пришлась по душе публике. Четырнадцать лет прожил он в этом городе, имел немалый успех и был широко известен. Выражаясь фигурально, Дузе был последним аристократом венецианской комедии. Он умел раскрыть всю прелесть репертуара Гольдони, вдохновенно создавая на сцене сочные, правдивые образы его комедий, и начал новую эпоху в истории театра. Он отказался от традиционных масок, всячески содействовал реформе комедии дель арте, требуя от артиста точного знания текста роли, и говорил, что ему становится просто не по себе, если какой-нибудь актер произносит отсебятину вместо написанного Гольдони или Гоцци.

На сцене он изображал определенный тип, создал новую комическую маску – Джакометто, которая имела успех и была тепло принята публикой. Жорж Санд в своей книге «История моей жизни» рассказывает, как во время пребывания в Венеции вместе с Альфредом де Мюссе она аплодировала Луиджи Дузе, непревзойденному в своих монологах – живых, остроумных, ни в коем случае не тривиальных.

Когда успех у венецианцев несколько уменьшился, Дузе переехал в Падую, где публика, по большей части студенты, была столь же полна энтузиазма, сколь пуст был ее карман. Однако для Луиджи деньги никогда не имели большого значения. Кто мог, покупал билеты за деньги, кто не мог, приносил колбасу, маццоро[42], каплуна или связку лука. «Что принесешь, сынок, то и ладно, все пригодится», – говорил Луиджи и умудрился благодаря этим приношениям построить Театр Дузе на площади Гаццерия, напротив кафе Педрокки. На фронтоне сцены по его указанию было крупными буквами написано:

«Народу Падуи посвящает признательный Луиджи Дузе»

Однако именно в Падуе его ждал полный крах.

Его театр превратился в своего рода трибуну для провозглашения патриотических чувств. Со сцены раздавались прозрачные намеки, протестующие речи, она стала «общественным местом», где народ давал выход своему энтузиазму, ибо не мог открыто демонстрировать его на площади. И с этого времени Луиджи Дузе впал в немилость у власть имущих как человек политически неблагонадежный. Он потерял все свои деньги, и охлаждение публики отравило ему последние годы жизни. Униженный, всеми забытый, он умер в Падуе в 1854 году. Впоследствии его театр стал называться Театром Гарибальди[43], а сейчас в этом помещении находится кинотеатр[44]. Посвящение, начертанное на фронтоне сцены, бесследно исчезло.

Широкая известность, завоеванная Луиджи Дузе в период расцвета его деятельности, побудила четверых его сыновей пойти по пути отца, хотя он никогда особенно не поощрял этого их стремления.

От брака сына Луиджи Дузе, Винченцо Алессандро[45], с уроженкой Виченцы Анджеликой Каппеллетто родилась Элеонора Дузе.

Винченцо Алессандро Дузе[46] страстно любил театр и живопись, однако, не обладая талантом ни в той, ни в другой области, всю жизнь оставался весьма посредственным актером и художником. Его жена, происходившая из крестьянской семьи, никогда не выступала на сцене. Лишь выйдя за Алессандро, она стала иногда участвовать в спектаклях, но только в случае крайней необходимости и без всякого желания, словно выполняла тягостную повинность.

Маленькой труппе, к которой принадлежали Алессандро Дузе и его жена, приходилось все время кочевать с места на место, голодать и переживать вечную неустроенность бродячей жизни бедняков актеров. День, другой, самое большее – недели две передышки в маленьком городишке, и снова в путь вместе с несколькими метрами рисованных полотен, заменявших им декорации, с заношенными, истрепанными костюмами, служившими, когда надо, и тогой римскому воину и одеждой для персонажа восемнадцатого века в пьесах Гольдони.

Элеонора Дузе родилась на рассвете 3 октября 1858 года в гостинице «Золотая пушка» в Виджевано. Фургон, в котором путешествовали бродячие актеры, лишь накануне ночью добрался до этого ломбардского городка, находившегося в то время в подчинении у Австрии.

Спустя два дня девочку окрестили в церкви Сант-Амброджо и дали ей имя Элеонора Джулия Амалия. По обычаю, существовавшему в Ломбардии и Венецианской области, новорожденную несли крестить в некоем подобии позолоченного ларца со стеклянными стенками, дабы защитить невинную душу от злых духов. По дороге маленькая процессия повстречалась со взводом австрийских солдат, которые, сочтя, что этот роскошный ларец заключает в себе бог знает какие священные реликвии, вытянулись по команде «смирно» и отдали ему воинский салют. Это обстоятельство произвело большое впечатление на всех присутствовавших, особенно на отца девочки, Алессандро Дузе. Вернувшись из церкви, он подошел к постели жены и взволнованным голосом сказал: «Я к тебе с доброй вестью – только что солдаты отдали честь нашей малютке. Это хорошее предзнаменование. Вот увидишь, в один прекрасный день наша дочь выбьется в люди».

В Виджевано труппа Дузе пробыла недолго, и для новорожденной скоро началась скитальческая жизнь. Сегодня фургон с артистами тащился по пыльным дорогам среди полей и лугов широкой венецианской долины, завтра переправлялся на пароме через реку… В летний зной, по непролазной грязи, в распутицу, под дождем и ледяным осенним ветром бесконечно скитались они из деревни в деревню, лишь на короткий срок останавливаясь на постоялых дворах с полутемными комнатами, керосиновыми лампами и тошнотворной вонью… Малютку носили в театр в бельевой корзине. Через пару лет ее стали оставлять в темной комнате, так как экономили керосин. Она дрожала от холода, ее мучил голод. Уже взрослой, она вспомнит, какой страх вызывали у нее одиночество и мрак.

В конце апреля 1859 года с помощью охваченных воодушевлением добровольцев, стекавшихся со всех концов Италии, а также французских солдат Пьемонт начал вторую войну против австрийского владычества. Однако в июле военные действия вдруг приостановились. Труппа Алессандро Дузе, выбитая из колеи всеми этими событиями, оказалась в Кьодже, на венецианской территории, которая еще в течение семи лет оставалась под властью Австрии.

В семь лет Элеонора Дузе уже изъездила вдоль и поперек Ломбардию, Пьемонт, Венецианскую область, Истрию и Далмацию. Еще не научившись как следует говорить, она уже сделала первые шаги на сцене. В последние годы жизни, обращаясь к далекому прошлому, она говорила, что из смутных воспоминаний о бесконечных скитаниях в ее памяти всплывает одно пребывание в Кьодже. Ей было тогда четыре года. Ее привели на сцену. Внизу, в полутьме зала, сидела публика. Неожиданно какие-то грубияны стали бить ее по ногам, стараясь, чтобы она заплакала, меж тем как мать, стоявшая рядом, шептала: «Не бойся, это они нарочно, чтобы ты поплакала. Надо же повеселить публику». Полумертвая от страха, она тогда никак не могла понять, как эти люди, сидевшие внизу в облаках табачного дыма, могут веселиться, глядя на ее слезы. Впоследствии она узнала, что выступала в роли Козетты в инсценировке «Отверженных» Виктора Гюго.

Другое неизгладимое воспоминание Дузе о детских годах связано с приездом в Дзару. Элеоноре было тогда пять лет. Когда фургон с артистами въезжал в город, им повстречалась траурная процессия. Хоронили какого-то мальчика. В памяти у нее навсегда осталась вереница девочек в белых платьях, следовавших за катафалком на фоне моря под ослепительным весенним солнцем. В тот же вечер, 12 марта 1863 года, она снова выступила в роли Козетты. Впервые на афише «Нобиле Театро ди Дзара» в списке «Итальянской драматической труппы, при антрепризе Энрико Дузе[47] и Джузеппе Лагунац, руководимой артистом Луиджи Алипранди[48], сезон 1863 года» стояло также и ее имя. В игре ее не было чего-то примечательного, однако она исполняла свою роль старательно и со вниманием, за что получила много похвал, поздравлений и сластей. В тот же день на другом побережье Адриатики родился Габриэле дАннунцио[49].

Осенью 1863 года в Тренто Элеонора сыграла детскую роль в шекспировском «Кориолане», а в 1865 году вновь оказалась в своем родном городе, в Виджевано, в театре «Галимберти». В то время это была грустная хрупкая девочка с личиком землистого цвета и огромными печальными глазами. Она обладала живым, острым умом и страстно мечтала учиться, но при бродячей жизни родителей, бесконечных переездах с места на место, нечего было и думать о каком-то систематическом образовании. К тому же, по словам Цаккони, искусство бродячих актеров считалось в то время позорным занятием, поэтому школьники с безжалостной жестокостью, свойственной их возрасту, не стесняясь, показывали свое презрение к детям «комедиантов». Когда матери Элеоноры с великим трудом удалось устроить дочь в одну из коммунальных школ, девочке не разрешили сидеть с кем-нибудь из школьниц за одной партой, а посадили поближе к учительнице – единственному во всей школе человеку, который с ней разговаривал.

«…В детстве я была предоставлена самой себе, разговаривала со стульями и другими окружавшими меня предметами. В их молчании таилось бесконечное очарование. У них был такой вид, будто они слушают меня, и очень терпеливо слушают, а ответа я у них и не попросила», – признавалась Дузе в последние годы своей жизни Джованни Папини[50].

Она была одинока. У нее не было никого, кому она могла бы отдать свою привязанность и любовь, – ни братьев, ни товарищей по играм, ни учителей. Все свои чувства она отдавала родителям, главным образом матери.

Глава II

В 1861 году Италия была провозглашена единой, а после войны 1866 года с родиной воссоединилась также Венецианская область. Замученные нуждой и лишениями, нищие странствующие артисты едва ли заметили происшедшие перемены. Труппа Дузе-Лагунац дошла до того, что стала выступать на деревенских ярмарках, но и тут нередко приходилось отменять спектакли из-за отсутствия публики. К обычным невзгодам прибавилось еще одно тяжелое испытание – серьезно заболела мать Элеоноры. После томительных дней, переходя от надежды к отчаянию, близкие все-таки решили положить ее в больницу. А чтобы нищая труппа, состоявшая из десятка человек, смогла продолжать свое существование, Элеоноре, как дочери капокомико[51], пришлось заменить мать на сцене.

В 1892 году в Берлине, в канун дебюта в драме «Родина», когда артистка уже стала европейской знаменитостью, Элеонора Дузе писала Герману Зудерману[52]: «Ваша Магда проработала десять лет. Та, что вам пишет, работает уже двадцать. Если сравнить этих женщин, то разница будет огромной, ибо, в противоположность Магде, женщина, которая вам пишет, ждет не дождется, когда сможет покинуть сцену. Магда начала играть в семнадцать лет, по своему желанию, у той, что вам пишет, все было иначе. В двенадцать лет ее нарядили в длинные юбки и сказали: «Надо играть». Вот видите, какая разница между той и другой женщиной. Впрочем, Магда принадлежит вам, это ваше создание, другая живет реальной жизнью, как все люди на свете. Однако она хочет просто поблагодарить вас за вашу «Родину», взяв с радостью на себя всю ответственность за сегодняшний вечер».

В двенадцать лет ей пришлось выслушивать и самой произносить страстные монологи из «Франчески да Римини» Пеллико, «Пии дей Толомеи» Карло Маренко и из мрачных народных драм, смысл которых она не всегда понимала.

Она расскажет впоследствии Габриэле д’Аннунцио[53], как родилась в ней актриса в те годы отрочества.

«Вы помните, Стелио, ту остерию в Доло, куда мы вошли в ожидании поезда? Двадцать лет назад она была такой же… Мы с матерью заходили туда после спектакля и садились на скамью у стола. Только что в театре я плакала, кричала, безумствовала, умирала от яда или от кинжала. И теперь в ушах у меня еще звучали чужие голоса – это звенели стихи… А в душе еще жила чужая воля, от которой мне не удавалось избавиться, – словно кто-то другой, пытаясь победить мою неподвижность, еще ходил и жестикулировал… Эта притворная жизнь надолго оставалась у меня в мускулах лица, так что в иные вечера я никак не могла успокоиться… Это была маска, во мне уже рождалась, оживала маска… Я широко-широко раскрывала глаза… Мороз пробирал меня до корней волос… Я уже не могла полностью осознать, кто я и что происходит вокруг… Моя душа погружалась в глубокое одиночество. Все окружающее больше не имело для меня никакого значения. Я оставалась наедине со своей судьбой… Моя мать, которая была рядом со мной, отступала куда-то в бесконечную даль… Меня мучила жажда, и я утоляла ее холодной водой. Иногда, когда я бывала особенно усталой и взволнованной, я начинала улыбаться. И даже моя мать с ее чутким сердцем не могла понять, почему я улыбаюсь… Это были те несравненные часы, когда кажется, что дух, разорвав телесные оковы, уходит, блуждая, за земные пределы».