скачать книгу бесплатно

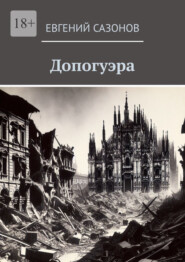

Улицы же предстали перед мальчиками в дикой красе, будто поработал над ними Великий Варвар. После бомбежек сорок третьего – сорок четвертого Милан превратился в галерею обрушенных стен, от которых до сих пор, особенно в безветренную погоду, веяло запахами гари, тухлятины и войны. Закопченный миланский кирпич впитал в себя крики детей и взрослых, припадающих к бездушным стенам во время налетов: люди жались к камню так плотно и с такой надеждой, что отдавали ему свое тепло, дыхание, а затем и жизнь. Кирпич помнил все, и, как утверждали старые девы, склонные к мистицизму, если поднести его к уху, как ракушку, то можно ухватить детский голосок, шепчущий молитву о спасении. Милан был словно остров, скроенный золотыми руками давно ушедших зодчих и поднявшийся спустя сотни лет с глубин Средиземного моря. Теперь он стал изящной обителью контрастов. Здесь над головами возвышаются металлические остовы, что некогда несли на себе храмовые своды, а на округлых лестницах, ведущих в святые базилики, горланят жеманные проститутки; скульптуры императоров и античных богов изуродованы пулями и лишены оружия, и никто больше не воздает им должное; по отколотым барельефным лицам и бронзовым лягушкам разъезжают грузовики, набитые рабочими, Великий Воспитатель Лео Мирино называет этих людей простонародьем; с открытых балконов свисают флаги гарибальдийских бригад и Комитета национального освобождения, а под ними сбиваются в кучки сироты; то тут, то там еще слышны выстрелы – это отстреливаются «те, за кем пришли» и расстреливают на месте «тех, за кем пришли». Милан в эту пору – это музей обожженных фасадов, это застывший в глазах орнамент огня, ревущего над землей, это разбитые урны с прахом архитекторов, это треснувшая фреска со сценкой оседлого уюта, это пестрящие цвета: белый, зеленый, красный и желтый. Милан в эту пору – это смрад нечистот, вонь разложения, опекаемая щедротами солнца, это кислый запах заплесневевшего клубничного морса, забытого кем-то в каморке. Милан в эту пору – это издевательское жужжание мух всюду, куда бы ты ни пришел, это отборная ругань на твоего соседа, это громкий донос на твоего соседа. Милан в эту пору – это незамысловатая еда, а то и отсутствие ее, это дефицит вкуса, это надежда на помощь плодов из деревни. Милан в эту пору – это прикосновение к вязкому торсу нищего, к холодному лбу убитого, к умедляющемуся сердцу бездомного, это ощущение раскаленного песка на пальцах, когда жаждешь опустить руки в прохладу ручья.

Милан схвачен в кольцо полуразрушенных колоннад, он, как и вся Италия, – должник. Кризис экономики, национального самосознания и такие болезненные репарации – расплата за деяния дуче.

Массимо сбавил шаг. До того он бежал, растрачивая себя и совсем не экономя силы, а потому сдулся еще на четверти пути. Но это послужило ему маленьким уроком, и теперь он знал – важна не поспешность, важен выбранный путь. «Сократим тут!» – «Угу». Они сошли с широкой улицы, прорезанной трамвайными рельсами, где к дорожным знакам были намертво пригвождены таблички, а иногда и фотографии с именами разыскиваемых «иуд», «доносчиков», «изменников», «клеветников» и целой оравы «каинов». Солнце резало ярко, и от глянцевых фотографий блики отражались и бросались в глаза, точно свет штормовых фонарей. «Ух! Чертовы морды! – погрозили „сыны Италии“ худыми кулаками. – Даже от ваших физиономий на столбах одни неприятности!»

Только ребята юркнули в проулок по уходящей вниз дорожке, как на них выкатился велосипедист, язвительно декларируя гудком свое право на свободную дорогу.

– Болван! – бросил ему вслед Карло.

– Болван! – громче повторил Массимо, и исхудавший гонщик повернул к ним сухое, бледное, с запавшими глазами и выступающими, как у смерти, скулами лицо. Мальчишки поспешили скрыться между высоких стен.

– Ну и болван же он, – смело откашлялся Карло.

– Олух какой-то, – поддержал Массимо.

Узкий переулок вывел их на участок разоренного сквера, где в окружении мелкой домашней ерунды траурной пирамидой высотой с трехэтажный дом громоздилась серая скала из кусков бетона, раскрошенной декоративной лепнины и колотых карнизов. На склонах ее ютились лохмотья пропавших апельсинов, делившие соседство с оформленными кучками напыщенного темного дерьма. Фу, вонища! А надменные мухи деловито жужжали между теснящимися массами, будто заключая меж собой сделки с недвижимостью. Из полуразрушенных тел близлежащих домов к скале, как к пророку, тянулись тонкие, с опавшей плотью стержни арматуры, с их искалеченных лап над мальчиками сердито нависали фрагменты стен и подоконников.

Впервые Карло испытал непонятное чувство тихого ужаса. Апельсины и дерьмо. Никакой романтики, что сверкает золотой отцовской улыбкой в партизанских песнях. Мухи и вонь, да, вероятно, люди, погребенные заживо под завалами. Он слышал о них, слышал и об удушье, и о переломанных костях. Но он пропускал эти россказни мимо ушей: в его героическом сознании, таком детском и праведном, не было места страданиям, была только сплошная арена, на которой изо дня в день вершились подвиги. И никак не хотел он заглядывать за кулисы. Но тут – крах, гниль, обломки, и оттого что-то в нем заворочалось.

Он взглянул на Массимо. Черты друга были сосредоточены, как у ювелира при пайке. Его волосы, русые и всегда взлохмаченные, будто он только оторвался от подушки, свисали растрепанными стрелками над веснушчатым лицом с проницательными глазами цвета холодного серебра и слегка вздернутым носом. На руках и коленях мальчика под красноватой коркой пузырилась зудящая сыпь, беспокоившая его второе лето. Зимой, мерзавка, убегала, вероятно, в поисках другого, живущего в теплых краях дитяти.

У сыпи-кочевницы была своя история. Массимо утверждал, что подцепил ее от чересчур упитанного кота по кличке Фамильяр, помпезно врученного ему в доме двоюродного брата в качестве игрушки. Рыжая зверина была размером с самого Массимо, и держать такого увальня – удовольствие то еще. Но кота все устраивало: важно распушившись, он томно мурлыкал и сопел рыбьим дыханием, по-простецки положив большую мохнатую голову на плечо, уткнувшись в ухо влажным носом и крепко обхватив свою няньку массивными лапами, – «Ну, теперь баюкай меня. Чего жмуришься?» Так Массимо и простоял, напуганный наглостью животины, долгое время, пока кто-то из взрослых не спохватился, что ребенку не по себе и бледен он, будто извалялся в детской присыпке. Чтобы отцепить наглеца, понадобилась сила двух человек. Напоследок рыжий надоеда оставил на руках мальчика легкие царапины, и с того летнего дня высыпания на коже пристали к Массимо, как волосы к мокрым ладоням. Все говорило о том, что кот-хитрец таким образом перекинул свой недуг на здоровую и безгрешную малютку. «Видать, якшался пушистый нахал с ведьмовской знатью», – сонно объявила травница Агостина, женщина, безусловно, сведущая в кошкиных проделках, но не знавшая лекарств от кошачьих сыпей.

Так что Карло знал о Массимо? Познакомились они не так давно, но быстро сдружились, поскольку детям героев нужно держаться вместе. У них была общая цель – победа над «детьми дуче». Общие интересы – мелкие проказы да игры в мяч посреди осколков старого мира. Общая компания – плоть и кровь партизан. Одна вера – в справедливость. А что еще? Пожалуй, и все. Карло замечал, что его друг смотрел на мир с особенной, глубоко задумчивой любознательностью. Да, он всегда носился вместе с ватагой «сынов Италии» по разрушенным улочкам и осиротевшим пустырям и соглашался со всеми решениями их компании, участвовал в драках наравне с ребятами постарше, буквально поддакивал во всем и поддерживал разговоры о героическом будущем их страны, где все будет устроено по справедливости. Его считали хорошим товарищем, который без ненужной демагогии придет на помощь и выручит, когда надо и где надо. Лишнего он не болтал и не навязывался. Но его тяжелый, налитый мудростью эпохи взгляд смущал Карло. Казалось, Массимо глядит в самую суть вещей, докапывается до молекул и атомов. По его нахмуренным бровям и поджатым губам было заметно, что он часто делал выводы, однако оставлял их при себе. Быть может, он что-то знал?

– Какое лицо! – сказал Массимо. По острым краям развалин неуклюжей походкой моряка, только сошедшего на берег, он поднялся на гладкий выступ переломанной плиты и, растолкав дружно сомкнутые кусочки перекрытий, извлек отколотый от фасада лик.

«Так вот на что ты так странно смотрел, – подумал Карло. – Почему? Ведь это только маска».

Карло не знал Массимо по-настоящему. А тот и не спешил открываться, побаиваясь бесхитростной прямолинейности друга и остальных ребят. В лучших традициях городской детворы «сыны Италии» забавлялись купаниями в миланских каналах, беготней в обвалившихся портиках, ползанием с проверкой на храбрость под накрененными колоннами и насупленными консулами. Они щебетали нараспев сальные шуточки и громко гоготали при виде совокупления бесстыжих собак. Клянчили поцелуйчики у краснеющих девиц и клялись заплатить вдвойне (правда, попозже) проституткам на ступенях. Но Массимо же, сколько себя помнил, глядел на мир сквозь хрустальный шар искусства, он видел во всем многогранность и туманный, неуловимый отсвет сотворения. Даже в хаосе и разрушении он читал строки, выведенные изящной рукой вселенской гармонии. Изгибы мраморных тел, упокоившихся под крошкой битого булыжника, будоражили его воображение, он представлял, как снежной ночью восстают императоры, поэты, чтецы, гладиаторы, ангельские девы, хмурые философы, сердитые псы и псицы, и как бредут они, грузно раскачиваясь, по пустым улицам, и как покидают город и бросаются в шумную и бурлящую реку, чтобы по дну русла достичь берегов святотатцев, что посмели сбросить их с пьедесталов, с Олимпов, выкинуть из эдикул. Месть творений гениев. А он бы рисовал историю их крестового похода: вытачивал их идеальные тела на склонах гор, отливал бы из бронзы награды и сочинял бы легенды о камне, что постоял за себя. Скульптуры влекли Массимо, и частенько, когда никто не видел, он обнимал статуи в укромных переулочках и нашептывал им на ухо обращенные к Всевышнему просьбы подарить ему талант скульптора, художника, резчика, ну или, на худой конец, стекольщика. Ему были присущи внезапные, не к месту идеи: ад и рай живут в яблоке; брикет масла хранит память о зеленом луге; змеи плескаются только в забытых корытах; сосцы волчиц тверды, как копья; суровый человек с охапкой ружей на ощупь мягок, как перезрелая слива. Если бы он владел инструментами выражать себя, то превращал бы вымысел в искусство. Кто научит его?

Но делиться собственным мировидением Массимо не решался – в городе, перемолотом жерновами амбиций и трагедий, где пышно цвела колючая проволока, где на первый план пока выходили цинизм и растерянность, он все держал в себе, в силу страха оказаться непонятым и стать мишенью для насмешек. Потому он подпевал друзьям по любому поводу, он не хотел выделяться, он хотел быть «славным парнишкой». Их глупые разговоры он часто пропускал мимо ушей, при этом одобрительно кивая и витая где-то между панорамами Альп и вопросами «что было до…».

Он очень дорожил дружбой с Карло, потому как видел в нем качества, которые сильно хотел бы перенять: лидерство, смелость, умение отстаивать свои интересы и высказывать в лицо накопившиеся претензии. И Массимо учился у него. Украдкой следя за его мимикой, жестами, движением бровей в гневе, подхватывал некоторые выражения вроде «Чего эти подлецы там вынюхивают и высматривают?», «Пора намять им бока!», «Только так и не иначе!», «Разрази меня гром, если я струшу!».

А еще в своем щедром воображении Массимо сотворил кумира – Бессмертного Зодчего. И кумир его был творцом искусств и строителем новых городов. Иногда он наблюдал за его работой и представлял, как Зодчий однажды войдет в его дверь и заберет в святилище Римской Мастерской, научит создавать музыку гранита, напевать мелодию терракоты, смычком тянуть вязкие нотки из истрийского камня.

– Какое лицо! – повторил Массимо.

– Зачем оно? – спросил Карло.

– Отец попросил принести домой какое-нибудь украшение на стену, – солгал Массимо. Опасаясь за раскрытие своей тонкой души, он научился извертываться, как промасленный чемпион в греко-римской борьбе. На все был готов ответ, прямо как у святых взрослых.

12

Из-за угла послышались вой и фырканье, словно сквозь обнаженные улицы неслись оголтелые кобылы. В страхе перед наступающими силами Карло и Массимо укрылись за склоном. Их макушки и испуганные глаза торчали, будто из окопа. На площадку сквера выскочили торговка оливковым маслом синьора Валентина и ее подруга – продажница рыболовных снастей Джина. Торговали они рядышком на рынке Навильо-Гранде. Великий Воспитатель, что был горазд на раздачу прозвищ, называл их клеветницами и базарницами. Жаль, они не были его родными бабушками. Уж он-то слепил бы из них людей! Уж он-то научил бы их сдержанности да учтивости! Они бы добились под его присмотром успехов, и того гляди выбились бы в люди, и открыли бы денежное дело, хотя бы и пошивочную мастерскую, как мудрый еврей Самсон Мучник, которому разбили голову на улице.

Пожилые, тучные, с печатью хитрого злорадства на одинаково обвисших, как складки у старой шторы, лицах, кумушки пинали и пихали друг друга, попутно отпуская щедрые проклятия, сдобренные щипками за бока, – две похожести, будто скомканные из единого куска заветрившегося суфле.

– Блудница! Тьфу! Гадюка!! – восклицала Валентина. – Ты уродливая подзаборница, ты позорница в роде людском! Я плюю на тебя и мужа твоего, рогоносца! Уйди с дороги моей, грязнуха!

– Ах вот ты как платишь мне за доброту, отродье ты куриное! Дырка! – Джина плюнула ей в лицо и, ухватив за волосы, начала дергать голову несчастной из стороны в сторону. – Отброска, вонючка! – выла она.

Между тем Валентина ловко занырнула под терзавшую ее руку, и теперь они оказались лицом к лицу.

– Ну вот ты и попалась, чертова дочь! – Повелительница оливок принялась царапать лицо Джины с нескрываемым удовольствием. Глаза ее засверкали, как звездочки над вечерним праздником. – Получай, крысиная морда!

Но опытная драчунья Джина, как праведный локомотив, протаранила противницу всей тушей, отчего обе рухнули на перемолотую землю.

Почти синхронно, как цирковые медвежата-недотепы, женщины, раскачиваясь, уселись рядышком и выпрямили вперед короткие ноги. Рассеянно они огляделись вокруг, как бы проверяя, не видел ли кто. Убедившись в пустоте сквера, они стали отряхивать одинаково плотно прилегающие к рыхлым фигурам передники.

– Ну, дорогуша, кхе-кхе, скажем так: с таким подходом не видать нам награды, – провозгласила Валентина, указав пальцем в небо, тем самым уповая на решение Всевидящего. Мудро сморщив лоб и многозначительно раздувая сальные ноздри, она сцепила пальцы на животе и рассудительно заявила: – Давай-ка бросим жребий, и победившая со спокойной душой отправится в штаб.

– Ох-хо-хо! С таким трудом я узнала о нем правду и в кои-то веки решила сделать доброе дело, как ты тут как тут и хочешь отнять у меня право сдать его властям, – посетовала Джина, поправляя волосы.

Надув щеки и выпучив глаза, Валентина ткнула Джину под ребро.

– Ух!! – взвизгнула та. – Опять начала? Чего это ты?

– Чего это я?! Чего это я?! – передразнила Валентина. – Ты глупенькая потаскушка! А скажи-ка мне, «чего это ты», кто познакомил тебя с его братом? Кто надоумил тебя угостить его вином прямо у прилавка?

– Но то ведь для «налаживания связей», – признала Джина. – Откуда мне было знать, что попутно он растреплет о своем братце?

– О братце, что учил дочку Майораны литературе!! Ты только вдумайся: дочку Май-о-ра-ны! – прокричала Валентина, бешено вращая глазами. – Убийцы, прелюбодея, самого скверного и поганого человека во всей Италии!

– Кто такой Майорана? – шепотом спросил Карло друга.

– Тш-ш-ш, – прошипел Массимо. – Тише говори. Майорана был начальником полиции при режиме. Главный враг партизан.

– Но первой правду узнала я, и посему…

– А не пойти ли тебе к чертям собачьим, поганая ты правдорубка! – перебила Валентина. – Свела вас я, и потому я и доложу властям, с кем знавался «поэт за решеткой».

– Так вот оно что! – Голос Массимо был тихим, как ускользающий за дверь сквозняк. – Похоже, наш поэт запачкался при Муссолини.

– Награды захотела? Исчадье клоаки! Курица надутая! – Джина плюнула в лицо торговке и уже было засобиралась встать, как Валентина притянула ее к себе:

– Да погоди ты, погоди. Вот смотри, поэта же любят? Ему верят? Его пророчества сбываются. Ведь так?

– К чему это ты?

– Да к тому, простофиля моя, что когда узнается, кто сдал поэта, то этому человеку не поздоровится, а сдавать его тайно смысла нет – не получишь причитающегося.

– Так и что же? – Мысли зашевелились в голове Джины, но раскачивались они долго, неохотно и совсем уж лениво.

– А то, моя недалекая, что выдам его – я и награду получу – я, а значит, и на меня весь гнев прольется. Ведь так? – предположила Валентина.

– Продолжай.

– Смотри: мы поделим деньги пополам, а весь удар людской приму я, в смирении и в терпении. – Она сложила руки в молитвенном жесте и увлажняющимися глазами поглядела на бетонные ломти, нависшие над их головами.

– Ха! – восторженно выплюнула Джина и, взмахнув руками, огляделась, будто ища поддержки своего удивления. – А ведь, черт бы тебя побрал, что-то в этом есть! За поэта могут и поквитаться. Хотя ты, стерва, всегда была хитрицей. – Она восхищенно поглядела на Валентину. – А не обманешь ли ты меня, старая гиена?

– Клянусь, не обману! – выкрикнула хранительница оливкового масла.

– Поклянись селезенкой внука, – потребовала Джина.

– Клянусь селезенкой внука, – гордо отозвалась Валентина.

– Поклянись печенью внука и его правой почкой, – велела Джина.

– Клянусь печенью своего внука и его правой почкой, – сказала Валентина, поднимаясь на ноги.

– А левой почкой?

– И левой почкой.

Так они и разошлись, по-комариному улыбаясь и ненавидя друг друга, но хватаясь за каждую возможность оболгать кого-то, полить грязью, оклеветать, и это сплачивало их, как сестер. Они презирали друг в друге свои же отзеркаленные черты, но жить без ежедневных перепалок им было в тягость. Их сердца были грязны, и истоки этой грязи следовало искать еще во временах Древнего Рима. В их крови сновал белок сенатских осведомителей, то и дело подскакивал сахар испанских работорговцев, в их крови раскрывалась холестериновая раковина пьяниц, что славились в Галатии безобразным поведением. Их предки копили ненависть к себе же подобным, и она росла и множилась в склизких жилах потомков. Они были похожестями, слепленными из эпизода скабрезной пьески. Такие люди живут очень долго и счастливо, они избранны и неуязвимы, будто божьи лопаты окопали их защитным кругом. Праведные из праведных. Лучшие из лучших.

13

Валентина была довольно упитанной, низенькой и плотно сбитой женщиной шестидесяти двух лет. Ее голову укрывали короткие кучерявые жесткие черные, как вдовья вуаль, волосы, седину она скрывала смесью сажи и минерального порошка. На ее широком квадратном лице карие глаза, брови и ленивые губы сгрудились вокруг маленького носа, как если бы ее рожица выглядывала из темной воды, оставляя лишь додумывать, как выглядит все остальное. Ходила она вяло, вразвалку, подчеркнуто перемещая вес тела то на правую ягодицу, то на левую, при этом надменно поглядывая на окружающих, как на подданных. Всем видом она будто намекала на наличие большого достатка и, словно в ожидании бурных аплодисментов, вздергивала кверху подбородок. Она любила хорошие застолья, любила грубых мужчин, любила запах козьего молока и любила изводить внука восьми лет, мочившегося в постель. Чего она не любила – так это расточительства, неуемного транжирства, мотовства. Но обожала, когда к ней приходили и просили денег в долг, тут-то она наигранно сетовала на здоровье, плюхалась на лавку и, хватаясь за сердце, причитала низким басом о нелегкой жизни, сбежавшем двадцать (двадцать пять) лет назад муже и неблагодарных детях, что подсунули ей внучка, который точно назло постоянно оправляется в штаны и в кровать. Жалея бабушку, просившие обещали вернуть все с хорошим процентом – ведь святая женщина же! И за что ей такие кары?!

Но сейчас, когда выпал шанс подзаработать и проявить себя, она приободрилась пуще прежнего. Разрушенный сквер выкашлял ее на широкую улицу, где под аккомпанемент далекого поездного гудка и застольной брани, доносившейся из недр выжженной витрины, она торжественно зашагала в партизанский штаб: берегись, преступность, опасайся, мошенничество, прячьтесь, карманники, ну а пособники старого режима, готовьтесь к взбучке – правосудие идет!

Усталый капитан выслушал ее пафосную речь (тут она была в ударе). Почесал лоб, прикинул что-то в уме, расправил усы (то был знак, что он преклоняется перед ее авторитетом, точно вам говорю). Нащупал где-то под столом карандаш (понятное дело, он растерялся перед святой разоблачительницей). Записал что-то на желтоватом листке (ну и ужасный же почерк, а попробуй найди офицера с красивым почерком). Помолчал (видать, тугодум). Покряхтел (ну точно тугодум). Зевнул (да как он смеет!). И, поблагодарив синьору, попытался распрощаться.

– Но синьор капитан! А как же деньги?

– Что? А? О чем вы, синьора?

– Деньги, синьор капитан.

– Синьора, вы утверждаете, что этот ваш «поэт за решеткой» был репетитором по языкам…

– По литературе, синьор капитан.

– По литературе у дочери начальника полиции Майораны. Я вас правильно понимаю?

– Да, синьор капитан.

– Ну и что с того?

– Как… как… – задыхалась она. – Майорана – враг Милана.

– Его давно поймали и повесили. Что я, по-вашему, должен сделать с учителем его дочки?

– Он… он… мне… Где мои деньги за информацию, чертов ты прохиндей! – не сдержалась Валентина. – Господь всеведущий, ты только глянь, как они издеваются надо мной! – воззвала она, тряся кулаками над головой.

– Вы нелепы, синьора, – фыркнул капитан.

– Но вы же сами вешали объявления, что за сведения о приспешниках Муссолини будете давать вознаграждение! Я бедная женщина, у меня больной внук, мой кроха, мой сиротка. Мы живем впроголодь. Всю войну я укрывала дома пару ваших ребят. – Тут она благополучно солгала. Глаза ее затопили слезы. Руки умоляюще бились о впалую грудь офицера. – Он же может знать, где прячутся майорановые костоломы! Эти антихристы!

– Ну хорошо, хорошо!! – сдался капитан. – Проверим его. Может, и сегодня. Если что-то он знает – получите.

– Господь не даст мне пропасть. Как сказал Иисус…

– Прошу вас, приходите завтра, синьора. У нас много дел. Чао!

Когда Валентина оставила комендатуру, капитан извлек мятую папиросу из нагрудного кармана и принялся хлопать себя по рубашке в поисках спичек. Сухие, как ветви, руки поднесли ему огонек.

– Что думаешь? – сказал охотник на бывших полицейских по прозвищу Птицелов.

– Да брось, – отмахнулся капитан. – Какой-то книжный червь с явными проблемами… – он постучал себе по голове. – Не стоит оно того.

– Я возьму пару ребят, – холодно произнес Птицелов. – Проверим. Так покойней.

У капитана пробежал мороз по коже.

– Когда ты так говоришь, мне делается дурно, – признался капитан.

– А мне делается дурно от мысли, что не все сволочи на том свете. – Птицелов хлопнул его по плечу и отправился за ребятами.

14

А вот и он – фонтан Пьермарини, водруженный в центре небольшой площади, составленный из трех стоящих друг над другом розовых бассейнов. Он пересох, он покрыт патиной, он наполнен бетонной крошкой. Средний бассейн поддерживают две изогнутые в стыдливом смущении сирены – Теодолинды. Глядя на их груди, Карло ощутил чувство, которое, как он считал, только отвлекало его от важных дел.

В десятке шагов от фонтана располагалось простое двухэтажное здание, смотревшее на площадь мирными глазами прямоугольных окон. Но одно оконце выбивалось: идеально круглое, прошитое мелкой железной решеточкой, сиротливо жалось оно на первом этаже к углу фасада. Размером окошко было с днище дубовой бочки, проливающей винную темень в таинственную комнату стихотворца.

Одетый в испачканную серую робу тощий доходяга лет двадцати, с длинным носом, плачущими губами и красной от солнца ранней залысиной, подкрался к оконцу. Дрожащей рукой пошлепал по решетке, что-то проворчал и, навострив уши, застыл на месте, как памятник.

– Чего это он там делает? – спросил Карло.

– Видно, пришел за пророчеством. Тем-то и славится поэт, – объяснил Массимо. – Он дает советы и предсказывает будущее.

– Шарлатан, – сказал Карло.

– Таких называют оракулами.

– Бабушка звала таких лодырями, – гнул свою линию Карло. – Ерунда все это.

– А то! – хихикнул Массимо. – Говорят, что половина советов бесполезна. Пришел к нему как-то инженер Давиде и спросил: «Во сколько лет я помру?» А поэт ему: лицо, говорит, лучше умой. А инженер: «Зачем это?» А тот ему: а собака твоя, говорит, нос сует в дерьмо и в другие места, а потом ты ее целуешь и щечками о нее трешься. Хи-хи!

На этих словах дворняжка-бездельница, лежавшая в тени фонтана, лениво подняла голову и, хмуро глянув на мальчишек, фыркнула – мол, нечего тут околачиваться с такими сплетнями, собаки здесь в хвост приличные. Важно поворчав да глухо прорычав что-то, она высунула язык и, тяжело дыша, уронила ушастую голову на теплую брусчатку. Жара держалась беспощадная.

Доходяга, вставая на цыпочки, тянулся то правым, то левым ухом к решетке. Из мрака на него падали тихие слова. Его невыразительные глаза становились все шире и шире, а когда они закрутились, как колеса, он в резком порыве отпрянул от окна, а затем, вынув из кармана промасленную ветошь, кинул ее на землю и принялся прыгать по ней, как если бы скакал на пружине.

– Ах ты ж! Ах ты же… ты же… скотина ты такая!! Поэт-недоумок ты!! Я ему изливаю душу, а этот… этот вот… он мне… – Забросив еще пару проклятий в круглое окошко, доходяга, сморкаясь в поднятую тряпицу, поспешно удалился. Что ему сказал поэт, оставалось только гадать.