Полная версия:

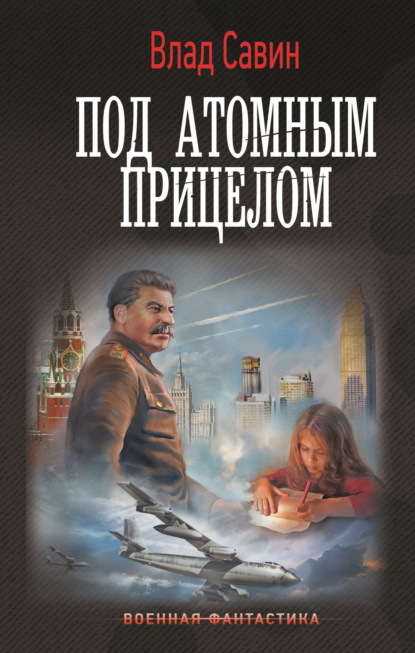

Под атомным прицелом

В Индонезии – затишье перед бурей. Подобно тому, что было в Федеральной Республике Индия – перед тем, как там началось. Компартия – одна из влиятельных политических сил, ее численность уже достигла полутора миллионов и продолжает расти, так же как и ее поддержка в народе, с каждыми новыми выборами все больше голосов – однако ее слабость, это полное отсутствие навыка вооруженной борьбы и вооруженных структур. Президент Сукарно изображает из себя нашего друга и сочувствующего коммунизму, – но именно про таких сказано: «услужливый дурак хуже врага». В чем-то схож с Хрущевым (который в этой истории сослан в Ашхабад) – наполеоновские амбиции, уверенность в собственной непогрешимости, при явном недостатке образования и талантов. В той истории, примкнув к соцлагерю, полностью провалился как во внешней политике (намереваясь стать «объединителем всех малайских народов»), так и во внутренней (разругавшись с собственной армией и спровоцировав ее конфликт с коммунистами). В итоге потерял голову сам (дурака не жалко), так еще и несколько миллионов коммунистов кинул под топор! Особенность Индонезии, что там наибольшей реальной силой являются армейцы (как в Японии до 1945 года) – будучи не «срезом общества», а кастой, имеющей даже свою собственную экономику (еще одно сходство с самураями). Что неудивительно, раз сама индонезийская армия это «калька» с японской – созданной под крылом японских оккупантов (тогда изображавших «освободителей от европейского колониализма»), как охранный полицейский корпус – и успевший вовремя сменить флаг, когда поражение прежних хозяев в той войне стало очевидным. Также там весьма авторитетны муллы, призывающие «жить по шариату» (а четыре пятых восьмидесятимиллионного населения Индонезии это мусульмане), они уже настроены резко антикоммунистически – и что будет, если их поддержит армия (также относящаяся к коммунистам вовсе не дружественно), страшно представить! Однако товарищи в Джакарте не слушают наших предупреждений, слишком надеясь на свои успехи в мирной политической деятельности – к власти хотят через выборы прийти, забыв, что еще Ленин писал, «любое решение любого представительского органа, не подкрепленное вооруженной силой, есть пустая бумажка, которую с легкостью разорвут».

И с курдами – головная боль. «Несчастный народ, так и не получивший своего государства». Потому что государственного инстинкта у них никогда не было и нет – при ближайшем рассмотрении это весьма рыхлая племенная общность, даже не конфедерация. Где для каждого клана собственные интересы важнее «общекурдских», где внутренняя политика каждого племени, это сугубо его внутреннее дело, где племена могут воевать между собой, не гнушаясь прибегать к помощи извне – и где так называемый «верховный вождь» (роль которого сейчас исполняет Барзани) вовсе не безусловный авторитет для прочих вождей (и тем более, как уже сказано, не может вмешиваться во внутренние дела других племен). Ближайшая к нам аналогия – Украина времен Хмельницкого. Сам Барзани хотя бы умен и понимает выгоду союза с СССР – но и то старается при каждом случае пропихивать собственные интересы. А что будет, когда он умрет или его убьют? Достоверно известно, что некоторые из вождей прислушиваются к голосу турок (а через них и англичан), имеющих в Курдистане давнее влияние и связи. И этим вождям очень не нравится включение Карса и Эрзерума в состав Советской Армении, а части североиранской территории в состав Советского Азербайджана. В сорок четвертом курды пошли за нами лишь потому, что желали кусок от Турции отхватить, – теперь же им этого мало, и мечтают уже о советских землях. Сам Барзани вряд ли переметнется – понимает, что не получит он от англичан того, что уже имеет сейчас. Но будет ли столь же благоразумен его наследник – или даже кто-то из амбициозных вождей?

Иран – тоже проблема. Это хорошо, конечно, что Советский Азербайджан теперь включает в себя все каспийское побережье (так что Каспий стал внутренним морем СССР). И Барзани отхватил хороший кусок территории… от нашей, северной оккупационной зоны! Ибо Иран до сих пор разделен – формально правит шах, но на севере (включая Тегеран) советские войска, на юге англичане. Моссадык на посту премьера (живой и не свергнутый), но в этой истории ярый иранский националист, против «советской оккупации» (и британцев тоже), но явно поставивший на американцев (которые лезут в Иран, как раньше во Вьетнам при французах). И в завершение, поднимают голову фанатики-фундаменталисты (те самые, что в иной истории свергнут шаха в 1979 году), здесь они демонстративно «против всех иностранных дьяволов», но есть сведения, что наши заклятые западные недрузья вели с исламистами переговоры, пытаясь на свою сторону перетянуть.

Сирия, Ирак – там коммунистические партии только на ноги встают. С программой пока не социалистической, а антиимпериалистической и антифеодальной. Но там наши войска стоят, да и наша граница рядом – так что никаких безобразий мы не допустим. По крайней мере, в ближайшие несколько лет!

А рядом – вотчина англичан: Иордания, Саудовская Аравия и Кувейт. Где уже нашли и качают нефть – что ж, в тридцатых годах в Кувейте уже было популярно движение за объединение с Ираком, не получится ли его снова возродить? В мире Рассвета Кувейт в результате своего «нефтяного бума» на некоторое время стал самой процветающей, развитой и благополучной арабской страной – несмотря на то, что девяносто процентов доходов от продажи этой нефти оседали в карманах местных миллиардеров – каких же тогда успехов смогут достигнуть объединенные социалистические Ирак и Кувейт? И посмотрим, как у империалистов удастся их «Буря в пустыне», если за спиной иракцев будет Советская армия!

Да и саудовцы наглеют – у нас в Самарканде, Бухаре и Баку работают медресе, где «правильных» мусульманских служителей веры готовят (приходится, раз уж никуда не деть из СССР десятки миллионов мусульман!), так бешеные муллы из Мекки заявили, что статуса наших выпускников не признают – а при их попытке совершить хадж не ручаются за их жизнь и здоровье! И лишь после самого решительного советского ультиматума (подкрепленного выдвижением советских войск к границе Ирака и Саудовской Аравии) – настолько грозного, что король Абдул-Азиз скоропостижно помер! – его сын Сауд, сев на трон, поспешил заверить нас, что к нашим паломникам отнесутся с должным почтением. Однако же мекканские богословы остались во мнении, что «советские, это не истинные мусульмане, а притворяющиеся гяуры», и вещают это со всех своих кафедр в проповедях – так что эта история точно еще не завершена!

Ну и Турция – лишившаяся зоны Проливов, западной Армении, курдских территорий и области Хатай и затаившая к нам лютую злобу. Среди офицеров турецкой армии, да и политиков тоже, считается хорошим тоном состоять во всяких «патриотических» тайных обществах, провозглашавших целью вернуть все потерянное и с прибытком. Но бодливой корове бог рогов не дает – по Договору сорок пятого года Турция обязуется не вступать ни в какие военные союзы и не размещать на своей территории иностранные войска – а своих сил у турок явно мало, чтобы вести агрессивную политику. Попробовали в сорок шестом огрызнуться на наших курдских друзей – и такой урок получили, что до сих пор боятся в открытую даже заикнуться что-то против нас. Но что-то очень часто стали Турцию посещать американские представители и «торговые» делегации! Причем договаривались, среди прочего, о расширении ряда турецких аэродромов «для обслуживания международных рейсов» – как указывают наши эксперты, до размеров, чтобы оттуда могли взлететь В-52! Свой план «Анадырь» готовят – в случае международного кризиса, когда у СССР по какой-то причине будут связаны руки, объявить о разрыве Договора, после чего американцы в темпе высаживаются на турецкой территории и ставят весь мир и нас в том числе перед свершившимся фактом? А если к тому времени и у них ракеты средней дальности на вооружении будут, и повторится та же история с турецкими «Юпитерами»?

Наконец, Африка. Сталин усмехнулся, вспомнив комсомольский задор двадцатых – когда угнетенные негры виделись нам такими же пролетариями, только темнокожими – «нам снились папуасы на тачанках, в буденновках зулусы и в кожанках». Но авеколистский мятеж (схожий со случившимися в той истории восстаниями мау-мау в Кении и симба в Конго – но в отличие от них, охвативший почти четверть африканского континента) показал совершенно иную картину. А может, это и к лучшему – открыв глаза иным из наших ответственных товарищей, что не все можно объяснить в рамках ортодоксального марксизма?

Или как раз можно? Особенности именно африканского социума – во-первых, нет национальных скреп – есть понятие своего племени, но спроси рядового жителя британской Кении об «общекенийских» национальных интересах, он и не поймет, что это такое? Можно винить в этом европейских колонизаторов, которые проводили административные границы совершенно независимо от территорий проживания племен – но также и несомненный факт, что в Африке к югу от Сахары было очень мало государств с давней традицией. Во-вторых, крайне низкий, с нашей точки зрения, уровень «сознательности» жителей «черной Африки». Большинство из них живет почти первобытным сельским хозяйством, и могут трудиться, добывая пищу для себя лично, для своей семьи, своей деревни – вырубают лес, сжигают деревья, сажают полезные растения, строят хижины, охотятся, ловят рыбу… но стоит только сделать из них наемных рабочих, работающих на чужого человека за плату, как все желание трудиться у них пропадает. Как признаются многие из этого «первобытного пролетариата»: «У нас не идет работа, если хозяин не стоит рядом и не следит за тем, чтобы все было сделано»! И это – капиталистические наемные рабочие, которые вроде бы понимают, что получат за свою работу деньги! Что уж говорить о труде ради строительства социализма… Конечно, в городах есть малочисленный «настоящий» пролетариат, который уже порвал с деревней и начинает осознавать свои классовые интересы (по крайней мере, уже дорос до понимания необходимости работать ради получения денег, необходимых для жизни) и еще более малочисленная местная интеллигенция, но даже она при всем своем стремлении к независимости ставит на первое место интересы своих родных народностей, а не общегосударственные.

Проблемы с этим бывают даже в самой коммунистически передовой части Африки, тут – в Итальянском Союзе. Куда входят (как удалось убедить товарищей в Риме) сама Народная Италия, а также Ливия и еще Итальянское Сомали и Эритрея (по аналогии с союзными республиками в СССР). Но даже в Ливии – вовлечение местного населения в строительство социализма идет с большим трудом! А в Сомали и Эритрее и того сложнее – еще и по причине наличия среди белого итальянского населения (администрации и техперсонала) значительного количества бывших италофашистов (заменить пока некем). Сомали, в границах мира Рассвета, вообще пока не существует – есть Итальянское Сомали (восточная часть), которое сейчас получает помощь от Народной Италии и интенсивно развивается под управлением местных итальянцев, несмотря на их сложные отношения с коммунистами, и протекторат Британское Сомали (северная часть), являющийся куда более отсталым колониальным образованием. После войны ООН приняла решение о необходимости объединения «двух Сомали» в единое государство, однако сейчас британцы под давлением американцев всячески отнекиваются от исполнения этого решения – понятно, что США очень не хотят допустить расширения «зоны коммунистического влияния» в Африке. Так что, возможно, в этой истории Сомали надолго останется разделенным, как Корея и Германия в мире Рассвета.

Эритрея – еще один успешно развивающийся регион Африки, тоже поддерживается Народной Италией и тоже управляется местными итальянцами. Заправляет там делами сейчас доктор Винченцо ди Мелио и его партия Шара Италия, состоящая в основном из бывших итальянских солдат и эритрейских аскари, которые поддерживают присутствие на своей земле Италии. Как выяснилось, до прихода к власти Муссолини эритрейцам не так уж и плохо жилось под властью итальянцев, и, после того как фашистская расистская идеология была отменена, они снова не возражали против них. Позиция доктора ди Мелио по поводу независимости Эритреи такова: может быть, когда-нибудь потом, сначала надо обеспечить надежное развитие страны. К тому же эритрейцы побаиваются, что «если уйдут итальянцы – придут эфиопы»…

Эфиопия сейчас – тоже вроде как наш союзник. Правит там негус Хайле Селасие, «просвещенный деспот», феодал и тиран… вполне «наш» человек (Сталин усмехнулся в усы), железной рукой (не без нашей помощи) навел в стране порядок, прижал родоплеменную знать, отменил рабство, принял Конституцию и взял курс на «модернизацию». Вполне себе либеральный самодержец, вроде нашего Александра Второго, но, как и тот, истинный самодержец: по Конституции Эфиопии высшая власть всех ветвей это император, а свобода слова формально провозглашена – но не найдется никого, кто посмеет публично критиковать монарха и его порядок. В верхней палате парламента заседает исключительно знать, а в нижней – рядовые граждане страны, но по списку, утверждаемому местными вождями.

Негус заключил договор с СССР и теперь покупает у нас современное оружие, а наши советники обучают эфиопскую армию им пользоваться. Ранее европейцы отказывались продавать Эфиопии тяжелое вооружение – не хотелось колонизаторам хорошо вооружать своих будущих жертв. Поэтому в войне с итальянцами у эфиопов не было шансов – с одними лишь винтовками против артиллерии, танков, авиации и даже химического оружия, применяемого тогда фашистами… А затем Лига Наций спокойно подтвердила аннексию Эфиопии итальянцами, несмотря на тщетные (и, как оказалось, пророческие) призывы императора, уверявшего, что такое пренебрежение коллективной безопасностью мира позже приведет к беде и для других стран, в том числе и тех, что не поддержали его… Сейчас Хайле Селасие Первый твердо намерен сделать все, чтобы подобного с его страной не повторилось, теперь Эфиопия должна быть способна защитить себя. Сотни эфиопов отправлены учиться в СССР – будущие офицеры, инженеры, учителя, врачи – исключительно представители знати и дети знати, для простонародья этот путь пока закрыт, хотя в самой Эфиопии негус расширяет строительство местных школ и даже учредил первый в стране университет, да и миссионеры Католической Церкви принимают посильное участие в образовании населения.

Однако же, модернизируя управление, образование, здравоохранение и маленькую эфиопскую индустрию, император совершенно не обращает внимания на сельское хозяйство, оставшееся довольно отсталым. Положение крестьян в Эфиопии и сейчас довольно тяжелое, а каждый крупный неурожай грозит голодом, как в Российской империи до революции. По данным из будущего, такая вспышка голода должна начаться в одной из эфиопских провинций как раз в этом году и продолжаться пять лет, убив до ста тысяч человек, причем до столицы весть об этом дойдет только через два года! Что ж, мы, конечно, сможем организовать все так, чтобы негус узнал об этом вовремя, и оказать помощь союзнику, а заодно и намекнуть императору, что с проблемой сельского хозяйства надо что-то делать. Иначе все в итоге закончится для него так же, как в мире Рассвета в 70-х – революцией, свержением и удушением мокрой подушкой. Сейчас о коммунистической революции в Эфиопии думать бессмысленно, революционная ситуация еще совершенно не созрела, а авторитет монарха в народе очень высок, поэтому подумаем об интересах СССР – выгодное стратегическое расположение, хороший климат, идеальный полигон для наших «сил специальных операций». И торговый интерес – сорт хлопка, что растет в Эфиопии, лучше подходит для производства пороха, чем среднеазиатский или китайский.

Еще проблема – что у Эфиопии не самые лучшие отношения с Италией (помнят вторжение и оккупацию), а также есть претензии на земли Сомали и Эритреи, а у сомалийцев, в свою очередь – на восточные земли Эфиопии. Эти земли, ранее бывшие южной частью Британского Сомали, британцы вскоре после войны передали Эфиопии во исполнение старого договора еще девятнадцатого века, хотя населены они в основном сомалийцами. А что касается Эритреи, то США и Британия после войны планировали передать ее Эфиопии в награду за помощь в войне – но тут воспротивились мы. Негус остался не очень доволен таким положением, но он не знает, что на деле мы спасли и эфиопов, и эритрейцев от длившейся тридцать лет войны, которая иначе произошла бы между ними в будущем.

В Египте, после войны прошлого года и бегства короля Фарука во Францию, республика на позиции нейтралитета – все партии, включая коммунистов, легальны, иностранных войск и баз у себя обязуется не иметь, зона Суэцкого канала демилитаризована и с востока прилегает к территории Советского Израиля (Синайский полуостров по итогам войны Египту так и не вернули). Сразу после создания Египетской Республики ее правительство признало право Судана на самоопределение, что поддержали и британцы – так что сейчас в Судане переходный период перед плебисцитом, и Англия начала вывод оттуда своих войск. Так как большая часть британской зоны Африки ныне похожа на пепелище, после вторжения войск Еврорейха, а затем авеколистского восстания – мятеж подавили (хотя тлеют еще последние угли, не все еще мелкие банды уничтожили), но урон экономике огромный. Доход в британскую казну сильно сократился, а расходы выросли – так что в Лондоне настроены дать независимость Гане (Золотому Берегу), Уганде, Кении, Танганьике и обеим Родезиям уже в самое ближайшее время.

До португальских Анголы с Мозамбиком, как и до бельгийского Конго, авеколистский пожар не докатился (или самым краем задел), но в целом у них положение схожее: доходов мало, затрат много. Да тут еще и «лучшие друзья» из США советуют – уйти, чтобы остаться. Как они сами сделали со своим «задним двором» к югу от Рио-Гранде. Вот только вопрос – кто на африканском дворе тогда будет подлинным хозяином? Бельгийцы вроде бы не против, а вот Антониу де Оливейра Салазар, который все еще правит в Португалии (и будет править до 1974 года, если там все пойдет, как в мире Рассвета), явно намерен держаться за колонии зубами и когтями. В Конституцию Португалии недавно даже были внесены поправки, изменившие статус всех ее колоний на заморские провинции. Что ж, мы знаем, что ничем хорошим это для него в итоге не кончится. Однако есть и такая версия, что португальская элита просто понимает, что не сможет удачно осуществить «стратегию выхода» и организовать неоколониальный подход к отношениям со своими бывшими колониями. Чему наглядный пример – то, что происходит во французской зоне.

После войны Франция реорганизовала свою колониальную империю во Французский Союз – «объединение метрополии, заморских департаментов и заморских территорий на принципах равноправия», сделав колонии заморскими департаментами и территориями, а кроме них в Союз входили французские протектораты и подопечные территории, переданные ей ООН. Президентом Союза был президент Франции, была также Ассамблея Союза, состоявшая из членов Совета Республики (Франции), Национальной ассамблеи Франции и региональных ассамблей заморских территорий и департаментов, но в конечном счете она не имела реальной власти. Еще был Высший Совет Союза, однако до сих пор он собирался всего три раза. Фактически империя осталась империей.

Однако Франция в этой реальности оказалась сильнее разорена Еврорейхом и последующим «освобождением» англо-американскими войсками, затем понесла куда большие убытки на провальной для неё Индокитайской войне, и едва успела оттуда уйти, подав дурной пример другим своим колониям, который, как известно, заразителен – так тут же вспыхнуло восстание в Алжире! А так как французская метрополия, по вышеуказанным причинам, просто не имела достаточно ресурсов (ни людских, ни материальных), чтобы либо реставрировать старые порядки, либо провести реформы «сверху», – то и другие колонии Франции в Африке стали проявлять все большее недовольство существующим положением. В прошлом году начались волнения в Камеруне, а затем после длительных протестов и беспорядков провозгласил независимость Французский Протекторат Марокко. И если волнения камерунцев французы до сих пор пытаются подавить массовыми арестами и репрессиями, то уход Марокко проглотили – в этом месяце начались переговоры, которые, как всем уже понятно, завершатся признанием Францией независимости марокканцев (кстати, Испания тоже намерена признать независимость Испанского Протектората Марокко, и два Марокко в этом году объединятся в единое государство).

В соседнем с Алжиром Протекторате Тунисе власть французов тоже подходит к концу – в прошлом году после трех лет партизанской войны, репрессий и убийств, а потом – долгих месяцев переговоров – французы все же предоставили Тунису внутреннюю автономию. Однако едва французы передали наблюдение за общественным порядком местным националистам, как те тут же передрались – сторонники немедленной независимости против сторонников постепенных действий. Кончилось все тем, что формально правящий Тунисом бей сам попросил французов вернуться и прекратить беспорядки и столкновения в стране, однако те злорадно отказались – «Вы хотели автономии, так теперь сами поддерживайте у себя порядок!» И хотя победу в первой схватке в итоге одержали сторонники умеренности, всем стало очевидно, что в Тунисе назревает настоящая гражданская война, в связи с чем и французы, и тунисцы решили ускорить развитие событий и сейчас ведут переговоры уже о полной независимости страны…

В конце концов, де Голль понял, что нет смысла вести бесконечные войны со все новыми повстанцами и лучше уйти из Африки самим – сегодня, сохранив остатки лица и хоть какие-то доходы, – чем завтра быть изгнанными с позором отовсюду, потеряв вообще всё. И вот, в феврале сего года он объявил о плане создать Французское Сообщество, которое должно заменить Французский Союз. Эта новая организация формально должна стать федерацией автономных государств – колониям будет предоставлено больше самоуправления, однако Франция сохранит контроль над их внешней политикой, обороной, валютой, общей экономической и финансовой политикой, стратегическими вопросами, правосудием, высшим образованием, внешним и общественным транспортом и телекоммуникациями. Президентом Сообщества по-прежнему будет президент Франции, правда, государства-члены теперь тоже будут участвовать в его избрании… но, поскольку Франция не хочет вдруг стать «колонией своих колоний», африканские страны обязаны объединяться с французскими партиями, чтобы получить право голоса… Поманив колонии такими подачками, де Голль объявил о скором проведении в этом году всеобщего референдума, на котором колонии должны решить: или принятие новой Конституции и членство в этом Сообществе (под французским мудрым руководством и защитой) с возможностью после подготовительного двухлетнего периода, если захочется, получить уже из рук метрополии полную независимость по-дружески, или – независимость прямо сейчас, но тогда французы полностью прекращают такой стране любую помощь, выводят своих специалистов и разрывают с ней все экономические связи!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Смотри «Морской волк». –Здесь и далее прим. автора.

2

Р-12, первая наша ракета, которую можно хранить в боеготовом состоянии, а не заправлять непосредственно перед пуском. Дальность 2000 км с боеголовкой 2 мТ, в нашей истории испытания в 1958-м, на вооружении с 1960-го.

3

Смотри «Зеркало грядущего».

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов