скачать книгу бесплатно

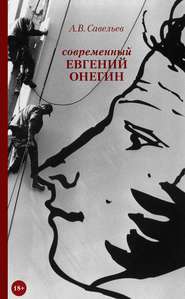

Современный Евгений Онегин

Александр Владимирович Савельев

Автор книги предлагает читателям познакомиться со стихотворной пародией на текст романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин». В предваряющей пародию «Объяснительной записке автора» подробно рассматривается история создания этого произведения. Книга завершается обширными комментариями, характеризующими как фразеологические особенности предлагаемого литературного произведения, так и историческую обстановку, сложившуюся в СССР в 1987–1991 гг. Книга представляет интерес не только для специалистов (историков, литературоведов, филологов), но и для самого широкого круга читателей.

Александр Владимирович Савельев

Современный Евгений Онегин

© А.В. Савельев, автор, 2017

© А.Горшков, обложка, 2018

© Прогресс-Традиция, 2018

* * *

Почему и как был задуман роман в стихах из эпохи горбачевской перестройки «Современный Евгений Онегин»

(объяснительная записка автора)

Публикация романа в стихах из эпохи горбачевской перестройки «Современный Евгений Онегин», ставшая несколько неожиданной для меня самого, станет, вероятно, неожиданной также для моих знакомых и друзей. Предвижу их резонный вопрос, адресованный мне: как мог я, скромный историк и педагог по образованию, совсем не избалованный вниманием элитных кланов и публикациями ни в научных, ни в популярных изданиях, решиться на написание литературного произведения, в основе которого лежит, по сути, культурный реликт, тщательно изучаемый и канонизируемый отечественными и зарубежными литературоведами и культурологами вот уже в течение более двух столетий, а в системе российского народного образования демонстрируемый в качестве литературного шедевра начиная со школьной скамьи. И еще (это тоже неясно): как мог я, нестатусный и неофициальный историк и человек, далекий и от поэзии и от профессиональной литературы вообще, бросить вызов своим стихотворным опусом самому А.С. Пушкину?

«А может быть, так надо. Может быть, именно в этом великая сермяжная правда», – прикрываясь известным литературным афоризмом, мог бы ответить я всем, кто стал бы задавать мне подобные вопросы, напоминая при этом, что ярлык нестатусного историка (точнее – историографа) А.С. Пушкин носил в 1830-х годах вплоть до конца своей жизни с неменьшим достоинством, чем сейчас ношу его я[1 - Конкретный материал, подтверждающий это положение, можно найти в книге: Фейнберг И.Л. Читая тетради Пушкина. М., 1985. С. 13–214.].

Что касается моего литературного «вызова» Пушкину, то очевидно, что подобные «вызовы» никому и никогда не запрещались. Я думаю, что не будь подобных «вызовов» – не было бы ни «золотого», ни «серебряного» периодов в истории русской литературы. Лично для меня любое соревнование (соревнование не социалистическое, а интеллектуальное) представляется полезным всегда, были бы только для него хоть малейшие предпосылки и условия. Если вы считаете, что соревнование с

Пушкиным в области стихосложения заранее обречено на неудачу и потому невозможно, то я вижу в таком психологическом настрое лишь особенности вашей ментальности, воспитания и образования. Быть может, вы и правы… Но попробуйте! Рискните! Возьмитесь, как говорят литераторы, «за перо». И кто знает, что может у вас получиться, особенно тогда, когда обнаружатся признаки пусть самобытного, но таланта в вашей, безусловно, неординарной персоне.

Я, впрочем, не могу отрицать (и охотно признаю), что литературное произведение, опубликованное мной, выглядит необычно и даже загадочно: то ли мистификация, то ли пародия, то ли стилизованный плагиат… И чтобы раз и навсегда избавиться от домыслов и спекуляций со стороны различных «знатоков», «экспертов» и прочих ученых мужей, обитающих в области литературоведения, я решил подробно, не боясь деталей, описать основные этапы выработки творческой концепции этого произведения – от зарождения замысла до конкретизации окончательного плана. В своем описании я постараюсь быть вполне откровенным с читателями, и потому прошу рассматривать эту «объяснительную записку» как объективную и достоверную (хотя и мемуарную по сути) разновидность литературного творчества.

Случайная находка

Как зародилась идея этого произведения и почему я решил «переписать» знакомый с юношеских лет сюжет пушкинского «Евгения Онегина»? Вот те вопросы, на которые необходимо прежде всего дать объективные ответы. Никакого «творческого озарения» – увы! – не было, и события, о которых я начинаю рассказ, затянулись надолго почти на два десятилетия. Исходным рубежом этих событий можно считать мою случайную книжную находку в 1994 г. (Позднее я часто благодарил судьбу за этот неожиданный подарок и сравнивал свои восторги от обладания найденным «манускриптом» с теми переживаниями, которые, вероятно, испытал екатерининский вельможа-библиофил граф А.И. Мусин-Пушкин, обнаруживший среди книг одной из монастырских библиотек древнерусский сборник с текстом «Слова о полку Игореве». Хотя такое сравнение в историческом контексте очень условно, оно приятно мне до сих пор.) Итак, все началось осенью 1994 г., когда в одном из московских двориков среди груды выброшенных ненужных вещей, мусора, книг, бумаг и тряпья я обнаружил небольшую, скрепленную при помощи скоросшивателя стопку листов с бледным машинописным текстом. По форме и выделке это был типичный самиздат. На первом помятом листе, заменяющем собой обложку, от руки было выведено: «Евгений Онегин – 2». Фамилия и инициалы автора отсутствовали. Внизу была проставлена рукописная дата – 1994 г. Бегло просмотрев содержание найденных листов, я действительно обнаружил в них стихи.

Необычной могла бы показаться такая находка, но ведь и время то было необычное. Перестройка советского общества, начатая М.С. Горбачевым и его политическими сторонниками, только что завершилась полным, хотя и довольно неожиданным, развалом СССР, и страна вступала в новый, почти совершенно незнакомый ей период «капиталистического» (вроде бы) развития. Еврейское население СССР, настрадавшееся за годы советской власти от длительных антисемитских кампаний, массово устремилось за границу, преимущественно в Израиль. А так как увезти с собой «за кордон» все нажитое здесь десятилетиями добро было практически невозможно, то беглецы, отъезжая, оставляли многочисленные развалы барахла, в том числе и официально запрещенный ранее самиздат, то есть самодельную бесцензурную литературу советской эпохи. Хотя цензура в России в начале 1990-х гг. действительно была отменена, однако я был уверен в том, что стремление «тащить и не пущать» в нашем обществе проявится в дальнейшем еще не раз (и не ошибся в этом предположении), а потому полагал, что время самиздата отнюдь не миновало.

Вернусь, однако, к найденной мной тетрадке со стихами. Анонимный автор, которому она принадлежала, был, скорее всего, молодым начинающим поэтом, пытавшимся овладеть литературным мастерством при помощи приемов подражания классическим образцам. Поэтическая фактура найденного опуса не произвела на меня серьезного впечатления: автор, используя ритм и размер онегинской строфы, писал туго и довольно невразумительно, как и любой ученик-подражатель. Однако сюжет этого ученического «романа в стихах» показался мне достойным большего внимания. Как и у Пушкина, в центре повествования автора находились взаимоотношения четырех действующих лиц – двух мужчин (молодых москвичей – Евгения Онегина и Владимира Ленского) и двух женщин (жены Владимира Ленского – Ольги и ее кузины – Татьяны Лариной). Как и у Пушкина, взаимоотношения этих персонажей строились на основе любовных коллизий, но центральной была интрига, развивающаяся между Онегиным и Ольгой. Фигуры Ленского и особенно Татьяны воспринимались почти как второстепенно-периферийные. Так выглядела, кратко говоря, основная сюжетная линия анонимного поэтического произведения. Я, впрочем, довольно скоро забыл и об этой сюжетной линии, да и о найденной тетрадке со стихами. «Голые» девяностые, как и последовавшие за ними безликие «нулевые» годы, согласитесь, были не самым благоприятным временем для занятия литературой и изучения анонимных стихотворных произведений. Жизнь непрерывно подсовывала массу более неотложных и меркантильных проблем. Только о своих мытарствах в загадочной сфере московского жилищно-коммунального хозяйства я мог бы поведать заинтересованному читателю немало и удивительного, и поучительного. Именно бытовые проблемы превращались в те годы в проблемы чуть ли не глобально-эпического масштаба. Поэтому забвение моей стихотворной находки продолжалось более пятнадцати лет.

О существовании тетрадки со стихами анонимного автора я вспомнил лишь осенью 2009 г. в обстановке своей возросшей политической активности. К тому времени я успел вступить в Российскую объединенную демократическую партию (РОДП) «Яблоко» и в качестве активиста ее московской организации собирал подписи, необходимые для выдвижения кандидатов партии в Московскую городскую думу.

Попутно хотел бы, хотя бы кратко, охарактеризовать эту маленькую и довольно загадочную партию – «Яблоко». В ее деятельности действительно имеется много путаницы и нелепостей, что объясняется не только ошибками ее политического руководства, но и сильным влиянием со стороны российских спецслужб.

Только в московском отделении «Яблока», в организации Северного административного округа, где я состоял на учете, мне удалось обнаружить («раскрыть» или «вычислить», как сказали бы профессионалы) сразу двух внедренных агентов-осведомителей российских спецслужб. Один – В.А. Давидяк, состоял рядовым членом организации; другой – М.М. Петров, работал в московском аппарате партии на Пятницкой улице. Стаж пребывания в партии у обоих превышал десять лет, и мне всегда было непонятно, как люди, окружавшие их, не могли в течение столь длительного времени догадаться об истинных мотивах деятельности этих втершихся в партийные ряды чекистов-осведомителей. Но такова, видимо, специфика современного российского либерализма. Не скрою, иногда мне казалось, что даже лидеры партии «Яблоко» находятся под полнейшим контролем спецслужб России. Организационная слабость «Яблока» очень заметно проявляется и в другом отношении: в ее рядах, несмотря на проводимые время от времени «перерегистрации» (фактически – кадровые «чистки»), состоит огромное количество «мертвых душ», то есть членов партии, которые числятся лишь по спискам, но никакого реального участия в деятельности партии не принимают. Да и что могут сделать эти глубоко дебилизированные современными российскими mass media люди? Такова плата за организационный либерализм, проповедуемый в уставе партии и реализуемый на практике партийными лидерами «Яблока».

Должен заметить читателям, что прилагательное «объединенная» в официальном названии «Яблока» – лишнее. В действительности партия состоит из множества фракций, существование которых отнюдь не способствует ее объединению. Назову лишь те, которые известны мне: правозащитная фракция (руководитель – Валерий Борщев), фракция «Зеленая Россия» (лидер – Алексей Яблоков), женская (гендерная) фракция (руководитель – Галина Михалева), фракция «Солдатские матери» (руководитель – Светлана Кузнецова), Социал-демократическая фракция (лидер – Анатолий Голов), молодежная фракция – молодежное «Яблоко» – (до 2011 г. она возглавлялась Ильей Яшиным, после его исключения из партии лидеры – Кирилл Гончаров и Александр Гудимов), фракция предпринимателей (руководитель – Татьяна Ртищева) и созданная в последнее время фракция пенсионеров (руководитель – Алексей Борщенко). Наиболее активными и, можно сказать даже, профильными фракциями РОДП «Яблоко» во втором десятилетии ХХI в. являются правозащитная и гендерная фракции, а также фракция «Зеленая Россия»[2 - См.: Митрохин С.С. Отчет о работе партии 2012–2015. М., 2015. С. 25–43.]. Организационная и идеологическая лоскутность порождает многочисленные внутрипартийные трения, которые получают широкую огласку лишь после скандальных исключений из партии той или иной «неординарной» фигуры (именно такой характер носили исключения из «Яблока» Ильи Яшина и Алексея Навального).

Вообще, как я неоднократно замечал, организационные вопросы представляют собой едва ли не главное препятствие, мешающее успешному партийному строительству в «Яблоке». Да и квалифицированных партийных строителей там имеется немного. Лидеры партии, стараясь следовать примеру Г.А. Явлинского, основное внимание уделяют политической теории и ее идеологическому выражению; партийный аппарат («чиновная», если можно так выразиться, составляющая) занят в основном текущей работой; а рядовые члены партии сплошь и рядом руководствуются не нормами устава партии, а личными амбициями и целевыми установками. Курьезным, но характерным фактом, к примеру, может служить то, что вместо труднодоступного и к тому же постоянно редактируемого «экспертами» устава партии «Яблоко» на местах, прежде всего в первичных организациях, в последнее время с успехом используется некий его зарубежный эталон-заменитель под названием «Настольная книга либерала»[3 - См.: Нейтс-Юттеброк А. Руководство к действию. Настольная книга либерала: как вести работу в политической партии. М., 2016.].

Политические кампании по выборам в органы государственной власти и управления (наподобие той кампании, в которой я принимал участие в 2009 г.) являются, по сути, основным элементом деятельности партии. Во время выборных кампаний, похожих на ажиотажные политические запарки, почти все члены партии действуют как довольно отлаженный механизм по добыванию вожделенных должностей для лидеров, но когда выборы заканчиваются, наступает обстановка расслабления, и все словно бы замирает до следующего избирательного цикла. Так по крайней мере кажется рядовым членам партии, но это впечатление обманчиво – аппарат партии, располагающийся в ее административном офисе, работает непрерывно. Сами же выборы с завидным постоянством приносят партии один и тот же результат – поражение. (Кремлевские политтехнологи, видимо, не зря получают свою зарплату.) Так произошло и в 2009 г., Московские выборы, завершившиеся 11 октября 2009 г. принесли следующий результат: в думу прошли представители всего двух партий. «Единая Россия» получила 32 мандата, а Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) – 3 мандата. «Яблоко», по официальным данным получившее лишь 4,7 % голосов от списочного состава избирателей, не преодолело 7 %-й барьер, требуемый для получения думских мандатов.

Как активный участник процесса подготовки выборов в думу и наблюдатель на одном из избирательных участков Москвы во время голосования, могу свидетельствовать о том, что выборы эти проходили в обстановке грубых нарушений российского избирательного законодательства и почти открытой фальсификации результатов голосования. Удаление наблюдателей с избирательных участков, массовое голосование по открепительным талонам, манипуляции с цифрами при подсчете бюллетеней и переписывание избирательных протоколов – вот лишь немногие из применявшихся приемов, бесспорно указывающих на произвол местной администрации. Об объективности результатов этих выборов не хочу даже говорить. Приведу лишь один характерный факт: на том избирательном участке, где в голосовании принимал участие лидер «Яблока» С.С. Митрохин и члены его семьи, по официальным данным, не было выявлено ни одного избирательного бюллетеня, поданного за партию «Яблоко»[4 - Более подробно о ходе и итогах выборов в Московскую городскую думу в октябре 2009 г. см.: Кынев А.В. Выборы региональных парламентов в России 2009–2013. От партизации к персонализации. М., 2014. С. 671–683.].

После поражения все в политическом особняке на Пятницкой улице ходят подавленные и злые. «Власть еще раз проявила свой антидемократический характер», – публично заявляет Г.А. Явлинский. «Нас просто обокрали на выборах», – вторит ему С.С. Митрохин. Но попытка объяснить поражение исключительно деятельностью политических противников представляется мне дешевой уловкой. Ведь я вижу и понимаю, что руководство партии «Яблоко» не в силах реализовать намеченный политический курс даже в рамках своей собственной организации: либеральная идеология в большинстве случаев не подкрепляется конкретными делами, адекватно воспринимаемыми и с энтузиазмом реализуемыми наиболее пассивной частью РОДП «Яблоко» – ее рядовыми членами. Спрашивается: можно ли таким политикам доверять целую страну? Сама же партия, теряя поддержку даже в наиболее лояльных ей кругах российской интеллигенции, медленно но верно превращается в некое подобие политической секты, проповедующей либерализм.

В общем, как ни пытался я облагородить свои довольно наивные политические идеалы и привести их в соответствие с концепцией «яблочного» политического курса, мои оценки либералов начали мало-помалу приобретать сатирический характер и, к моему собственному удивлению, нашли законченное выражение в пафосе стихотворения А.В. Амфитеатрова «Герой нашего времени» (эта политическая сатира печаталась еще в годы Первой русской революции 1905–1907 гг.). Цитирую из этого произведения лишь наиболее запомнившиеся мне строки:

Я не построю баррикады

И цитадели не взорву.

Я к Пасхе жду себе награды

И к Рождеству, и к Рождеству!

Приятен мне огонь протеста,

Но надо ж чем-нибудь и жить:

Коль прогорит по земству место,

Пойду в полицию служить.

Конечно, горькая опека.

Но учит нас разумный век:

Не место красит человека,

А красит место человек!

Плачу в гимназию за сына.

По дому трачу денег тьму.

Покорен долгу гражданина,

Я приспособлюсь ко всему!

Готов ходить во всяких бармах,

Кто палку взял – тот мой капрал,

Но – верьте: даже и в жандармах

Я – либерал! Я – либерал![5 - Стихотворная сатира первой русской революции (1905–1907). Л., 1969. С. 88–89.]

Хорошо выразил свою мысль А.В. Амфитеатров. Но видимо, чужд нашей русской природе дух либеральной умеренности и законопослушности, и всегда готов русский человек скатываться то влево (к топору), то вправо (к безудержному холуяжу перед «законной» властью).

Эволюция моих политических взглядов на либерализм, разместившаяся на немногих страницах этого повествования, в действительности продолжалась чуть более пяти лет. Но в 2009 г. я, рядовой «яблочник», далекий от понимания всех нюансов и тонкостей российской политики, просто собирал подписи. И занятие это, рутинное и малопривлекательное на первый взгляд, оказалось для меня очень познавательным и даже полезным.

Вы только представьте себе, как в действительности все это происходило. Летний вечер в Москве. Солнце уже начинает клониться к горизонту, но воздух еще зноен и неподвижен в лабиринтах городского пространства. Стемнеет еще не скоро. Я брожу вдоль московских улиц с подписными листами в руках, захожу во дворы, скверы и парки в надежде встретить людей, готовых не только поставить подпись, но и указать свои паспортные данные (они нужны для того, чтобы чиновники российской Центральной избирательной комиссии могли проверить подлинность всех собранных подписей). Сторонясь бомжей и школьной молодежи, я подхожу к пенсионерам, сидящим на лавочках и играющим в домино, к домохозяйкам, устремляющимся в магазины, к маргиналам, наслаждающимся тридцатиминутной прогулкой после очередной выпивки, к молодым мамам, катящим в колясках новорожденных, к бизнесменам, ведущим переговоры с контрагентами по мобильному телефону, к студентам, наблюдающим электронные изображения в планшетах или читающим свои книги, тетради с записями. Все это – мой контингент. Я предлагаю людям расписаться и указать номер своего паспорта в соответствующих графах подписного листа. А они?..

Реакция человека, с которым я веду беседу, почти всегда непредсказуема. Иногда, после нескольких загадочных вопросов – брань и злобное шипение: «Иди ты со своим Явлинским! Нам не нужна ваша дерьмократия, гниды продажные!» Кажется, скажи я еще пару слов – и придется драться. Иногда же – полнейшее одобрение, рукопожатия и похлопывания по плечу. Но чаще всего – равнодушие и безразличие, проявления той духовной лени, которой писатель И.А. Гончаров щедро наделил главного героя своего романа «Обломов». Я же иду все дальше и дальше, ищу все новых и новых персонажей для своего политического спектакля. Подобно артисту-профессионалу, я и сам меняю свое творческое амплуа – от политического лидера к брату-наставнику, от терпеливого школьного учителя к любовнику дам бальзаковского возраста, от агитатора к пропагандисту… Со своим «подписным контингентом» я гулял в московских садах и парках, пил кофе с коньяком в антрактах между «исповедями» москвичей, играл в футбол и бадминтон, слушал выступление экзотического музыкального ансамбля перуанских индейцев, вел беседы на моральные и религиозные темы… И как бы между делом – собирал подписи.

Примерно через месяц такого рода занятий, когда количество моих «подписных» контактов с москвичами перевалило уже за тысячу, я сделал важное социологическое (назову его так) открытие. Я понял, что представляет собой тот идеальный тип москвича, который может и даже непременно должен поставить подпись в моих подписных листах. Этот идеальный тип «подписанта», поддерживающего политическую оппозицию, по моим наблюдениям, должен был по большинству параметров максимально приближаться к образу Онегина – того самого «лишнего человека», о котором впервые я услышал еще в школе при изучении романа в стихах Пушкина. На практике же, естественно, этот тип являлся мне в двух основных своих разновидностях: мужской и женской. Мужской тип Онегина представлял собой интеллигента средних лет, человека с высшим образованием, одинокого, работающего, как правило, в бюджетной, то есть в сравнительно низкооплачиваемой, сфере. Женский тип Онегина (прошу прощения у феминисток за подобного рода сравнение) выглядел так: дама вполне созревшая, если не перезревшая (часто бальзаковского либо пенсионного возраста), с неопределенными политическими убеждениями, довольно образованная, одинокая, любящая содержать животных – собак, кошек или иную приятную ей живность. Люди именно этих статусных типов чаще всего откликались на мои предложения и расписывались в подписных листах, предлагаемых им. Мне стало ясно также, что в Москве появилась особая разновидность маргиналов – людей высокообразованных и даже интеллектуально одаренных, но лишенных крепких социальных корней и не «вписанных» в статусную структуру города, а значит, не определивших свою нишу в современной российской политике.

Вот тогда-то я вновь вспомнил о найденном ранее варианте самиздатского сюжета «Евгения Онегина», достал и перечитал его. Обнаружив кое-где образцы политической сатиры, мне захотелось использовать отдельные части этого произведения в качестве агитационных материалов для брошюр и листовок «Яблока». Я даже заготовил и показал кое-кому в партийном офисе на Пятницкой улице образцы моей листовки. Однако несовершенство формы агитационной заготовки и редакторская глупость не позволили использовать ученическую поэзию в качестве политической сатиры.

И тогда мне в голову пришла великолепная мысль. Я подумал: «А что если попытаться сделать собственную стилизацию или какую-нибудь иную творческую переработку не только пушкинского романа в стихах, но и найденного мной анонимного текста «Евгения Онегина»?» (Возможно, что существовали и другие стилизации пушкинского произведения. В таком случае мне пришлось бы принять во внимание и их.)

Так или иначе, но первоочередные вопросы, вставшие предо мной в это время, можно было сформулировать следующим образом:

Была ли анонимная рукопись, найденная мной, первой стилизацией пушкинского романа в стихах или существовали другие произведения подобного же рода?

К какому литературному жанру принадлежала рукопись, найденная мной?

Каким образом можно было создать собственную переработку произведения, в основе которого лежал бы текст пушкинского «Евгения Онегина»?

На эти вопросы нельзя было дать интуитивно-априорные ответы. Здесь требовался детальный анализ. Поэтому, отложив в сторону свои первоочередные исторические штудии, я превратился на какое-то время в литературоведа-исследователя.

Литературный культ А.С. Пушкина и его влияние на текстуальные заимствования из «Евгения Онегина»

Первым до странности грандиозным феноменом, с которым я столкнулся в своих поисках, был литературный культ Пушкина. Не заметить его было просто невозможно, так как со школьных лет всем советским (а теперь уже – и всем российским) учащимся внушали и продолжают внушать веру в абсолютную непогрешимость Пушкина-творца, в его неоспоримую гениальность. Негативные черты жизни и творчества поэта либо предпочитают не замечать, либо сводят к разного рода мелочам и прихотям его поэтической натуры. Культ этот начал складываться давно, еще при жизни поэта. Сначала влиятельные друзья из его ближайшего окружения (Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, П.А. Вяземский, А.И. Тургенев, П.А. Чаадаев, П.А. Плетнев) и коллеги по поэтическому цеху (Е.А. Баратынский, А.А. Дельвиг, В.К. Кюхельбекер) активно распространяли слухи о гениальности юного лицеиста-вундеркинда. Затем подогреваемая разного рода литературными и светскими скандалами молва о восходящем светиле русской поэзии начала проникать в литературную критику и публицистику – области, в которых не один В.Г. Белинский проявил себя ревностным почитателем творчества Пушкина – и приобрела характер почти официальной догмы. Наконец, в силу распространенности и повторяемости подобных слухов а также конформизма, естественно присущего людям, в слухи эти постепенно уверовало и все образованное российское общество. Пушкин стал восприниматься современниками как новый поэтический лидер, хотя и обладающий весьма оригинальным характером и поведением. Можно обоснованно утверждать, что, несмотря на некоторое охлаждение читающей публики к творчеству поэта в последние годы его жизни (1831–1837), культ Пушкина превратился в реальность уже в конце 1820-х – начале 1830-х гг.[6 - Подробнее см.: Рейтблат А.И. Как Пушкин вышел в гении (О литературной репутации Пушкина) // А.И. Рейтблат. Как Пушкин вышел в гении: Историко-социологические очерки о книжной культуре пушкинской эпохи. М., 2001. С. 51–69.]

После смерти поэта его литературная репутация продолжала укрепляться благодаря явлению, которое можно назвать посмертной канонизацией. Ведь канонизация, по сути дела, есть не что иное, как культ, поддерживаемый после смерти его обладателя. Юбилеи (особенно столетние) со дня рождения и смерти Пушкина придавали все новые и новые импульсы славословию, изливавшемуся со всех сторон на отечественное «литературное светило». Обстановка одного из таких юбилеев, проводившегося по странному стечению обстоятельств в период апогея сталинских репрессий 1937 г. и представлявшего интерес не только с литературной точки зрения, уже являлась предметом серьезного исследования[7 - См.: Молок Ю.А. Пушкин в 1937 году. М., 2000.]. Но культ Пушкина, как это ни парадоксально, продолжал процветать и в «демократической» России, то есть уже после распада СССР. В качестве примера можно привести факты празднования двухсотлетней годовщины со дня рождения поэта, отраженные в объемистом сборнике документов, озаглавленном «Москва в 200-летие А.С. Пушкина»[8 - См.: Москва в 200-летие А.С. Пушкина. М., 2006.]. Материалы этого сборника, характеризующие исключительную помпезность проводимых торжеств, дают представление об официальных правительственных документах, подготовленных к юбилею, о прошедших в дни юбилея многочисленных научных конференциях, культурно-зрелищных программах, выставках и экспозициях, о демонстрировавшихся кинофильмах а также о публикациях произведений Пушкина и книг о Пушкине. Приведу один чрезвычайно характерный факт, демонстрирующий всю значимость, которую российское правительство придавало проведению подобного мероприятия: указом президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от 21 мая 1997 г. в России был установлен Пушкинский день, который должен был отмечаться ежегодно в день рождения поэта[9 - См.: Москва в 200-летие А.С. Пушкина. С.10.].

Многочисленны и другие проявления культа Пушкина. К примеру, достаточно бегло пролистать приуроченные к разным юбилеям дореволюционные литературные подборки В. Каллаша[10 - См.: Каллаш В.В. Русские поэты о Пушкине. М., 1899; Его же. Puschkiniana / Вып. 1, Киев, 1902; Его же. Puschkiniana. Вып. 2. Киев., 1903.], ознакомиться с советскими и постсоветскими сборниками панегирических стихов, носящими стандартное название «Венок Пушкину»[11 - См.: Венок Пушкину. М., 1974; Венок Пушкину. Из поэзии первой эмиграции. М., 1994; Венок Пушкину. Литераторы Москвы к юбилею поэта. М., 1999.], осознать исключительную скрупулезность и тщательность, с которой писатель В.В. Вересаев собирал рассеянные по различным литературным источникам материалы для своей документальной книги «Пушкин в жизни»[12 - См.: Вересаев В.В. Пушкин в жизни. Систематический свод подлинных свидетельств современников. М., 1984.], и перечитать еще раз знаменитую Пушкинскую речь Ф.М. Достоевского, произнесенную в Москве 8 июня 1880 г.[13 - См.: Речи, изменившие мир. М., 2014. С. 129–140.], чтобы почувствовать тот прямо-таки запредельный восторг и энтузиазм, который вызывал в людях один только звук этого слова – «Пушкин».

Однако, аура пушкинского культа, к счастью, не распространилась на всю отечественную литературу. Магия рифмованных пушкинских строк даже в России не была тотально-всеохватывающей. Еще в 1830-е гг. наметились негативно-скептические тенденции в оценках творчества гениального поэта. Критиков поначалу было немного: Н.М. Языков, П.А. Катенин, Ф.В. Булгарин. Но даже пушкинский шедевр – «Евгений Онегин» – не всем современникам пришелся по душе. Вот, к примеру, какую эпиграмму за подписью С. Глинки можно было прочитать в одном из столичных литературных альманахов за 1830 г.:

«Странного света ты живописец,

Кистью рисуешь призрак людей!…

Что твой Онегин? Он летописец

Модных, бесцветных, безжизненных дней»[14 - Цит. по: Каллаш В.В. Указ. соч. С. 60.].

Автор этой эпиграммы был недоволен отсутствием в пушкинском романе в стихах «русского народного духа». И как показали последующие события, обвинение это оказалось достаточно серьезным.

Позднее, по мере формирования в России народнической идеологии и усиления ее влияния на литературу и искусство, критика творчества Пушкина стала приобретать все более массовый и агрессивный характер. Народнические идеи постепенно возобладали и в поэзии, где талант Н.А. Некрасова уже к 1860-м гг. стал рассматриваться как явление более прогрессивное и полностью альтернативное «элитарному» таланту Пушкина. Таким образом, отношение к пушкинскому поэтическому наследию в российском обществе в XIX в. было по крайней мере двойственным. Двойственность подходов наложила свой отпечаток и на процессы заимствования и переработки текста «Евгения Онегина» – на те процессы, которые протекали почти одновременно с выходом в свет отдельных глав пушкинского романа в стихах. В явлении своеобразной «альтернативности» переработок «Евгения Онегина» меня убедили и статьи отечественного литературоведа-исследователя И.Н. Розанова, который одним из первых начал серьезно изучать литературные заимствования и творческие переработки, осуществлявшиеся на основе текста пушкинского романа в стихах[15 - См.: Розанов И.Н. Пушкин в поэзии его современников (Сообщение Ивана Розанова) //Литературное наследство. М., 1934. Кн. 16–18. С. 1025–1042; Его же. Две повести в стихах о московском студенте (Отклики «Сашки» Полежаева и «Евгения Онегина») //Сборник статей к сорокалетию ученой деятельности академика А.С. Орлова. Л., 1934. С. 391–400; Его же: Ранние подражания «Евгению Онегину» //Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Т. 2. М.—Л., 1936. С. 213–239.]. Сами же эти заимствования, как я имел возможность в дальнейшем убедиться неоднократно, можно было условно подразделить на две категории – подражания и сатирические переработки. Количество и тех и других исчислялось десятками. Таким образом, я довольно быстро понял, что найденная мной осенью 1994 г. стихотворная подшивка не является первым вариантом творческой переработки пушкинского текста.

Характеризуя ранние (периода 1820-х – начала 1830-х гг.) подражания тексту «Евгения Онегина», И.Н. Розанов в одной из статей писал: «Армия подражателей вербовалась из поклонников Пушкина… Не соперничество с великим поэтом руководило ими. Это было активное осмысление поразившего их литературного факта. У поэтов или читателей творческого типа являлось естественное желание попробовать себя в этом новом… жанре, дополняя или переиначивая тематику, стараясь овладеть формой, иногда как бы корректируя оригинал с точки зрения своего опыта. Это было закреплением в литературе новаторства Пушкина… Освоение всего сразу было непосильно для начинающих, и поэтому идет оно по разным участкам. Кто старается дать аналогичный тип героя, кто просто усвоить себе онегинскую строфу, кто – научиться непринуждённой манере изложения с лирическими отступлениями и т. п…Любопытно, что подражатели Пушкина легче всего заимствовали то из внешних приемов, что шло от Байрона, и очень туго – то, где проявлялось полное своеобразие Пушкина, например, онегинскую строфу. В Евгении и Татьяне наибольшее внимание привлекало всё внешнее и показное, прежде всего их имена. Вслед за Онегиным появляется Печорин, Томский, Двинский (все по северным рекам), вслед за Ленским идут близкие по звучанию: Ленин… барон Велен, Алинин, вслед за Лариным – Чарин, Гарин, Харин, Комарин. Подражатели состязаются друг с другом в придумывании звучных фамилий, например, Евгений Вельский, Владимир Стрельский, Сергей Зарельский… Большинство подражаний… носило обозначение “повесть в стихах”. Приниматься за “роман в стихах” решались немногие, и начинавшие ограничивались обычно одной, двумя, тремя главами; ни одного законченного стихотворного романа в течение 15 лет, с 1825-го по 1840 год, мы не знаем. Позднее, в 50–60-х гг., стали появляться такие романы, размером превосходящие “Онегина”»[16 - Розанов И.Н. Литературные репутации. М., 1990. С. 339–341.]. Такое впечатление производили первые, крайне несовершенные подражания пушкинскому роману в стихах.

Все же, к счастью, не все первые заимствования и переработки носили столь откровенно ученический характер. Собратья Пушкина по литературному творчеству Е.А. Баратынский и М.Ю. Лермонтов предприняли гораздо более изящную переработку содержания пушкинского произведения. Баратынский сразу в двух своих поэмах – «Бал» и «Цыганка» – продемонстрировал весьма своеобразное переосмысление структуры онегинской строфы и придумал к тому же оригинальный сюжет, ровняясь с Пушкиным лишь в изображении характеров отдельных своих героев, особенно – Елецкого. Лермонтов пошел еще дальше. Взяв прототип Онегина в качестве основы при изображении главного персонажа романа «Герой нашего времени», он использовал также и онегинскую строфу, но в произведении с совершенно иным сюжетом. Его поэма «Тамбовская казначейша» (1838), в которой пушкинская строфика была отделена от пушкинского сюжета, начиналась следующим, обращенным к читателю, поэтическим вступлением:

Пускай слыву я старовером,

Мне всё равно – я даже рад:

Пишу Онегина размером;

Пою, друзья, на старый лад.

Прошу послушать эту сказку!

Её нежданную развязку

Одобрите, быть может, вы

Склоненьем легким головы.

Обычай древний наблюдая,

Мы благодетельным вином

Стихи негладкие зальём,

И пробегут они, хромая,

За мирною своей семьёй

К реке забвенья на покой.

«Тамбовская казначейша», однако, не имела у своих первых читателей такого потрясающего успеха, как пушкинский «Евгений Онегин», и, уступая во многом другим произведениям Лермонтова, до сих пор действительно находится как бы на покое в реке литературного забвения.

Помимо онегинской строфы Лермонтов позаимствовал из пушкинского романа в стихах латинскую цифирь, обозначающую начало каждой новой строфы, и многоточия, которыми отмечались пропущенные поэтические строки (в отличие от Пушкина Лермонтов ставил эти многоточия не в промежутках между строфами, а прямо внутри строф, нарушая, таким образом, рифму и заставляя читателей ломать голову над содержанием пропущенных строк). Именовать подобные действия плагиатом вряд ли можно, однако непосредственное влияние творчества одного поэта на другого здесь, бесспорно, присутствует.

Среди многочисленных подражаний, как довольно примитивных по форме и содержанию, так и более совершенных с поэтической точки зрения, литературные критики уже в первой половине XIX в. выделяли роман в стихах пожелавшего сохранить инкогнито (анонимного) автора под названием «Евгений Вельский». (Позднее весь текст «Евгения Вельского» был опубликован в одном из московских издательств под фамилией забытого в наше время литератора М.И. Воскресенского[17 - См.: Воскресенский М.И. Евгений Вельский. Роман в стихах. Ч. 1–3. М., 1828–1829.].) «Евгений Вельский» – незаконченное произведение, публиковавшееся подобно пушкинскому роману в стихах частями по главам. Всего было выпущено две книжки этого сочинения: первая глава – в 1828 г.; первая, вторая и третья (в одной книге) – в 1829 г. Отрывки из четвертой главы в 1832 г. публиковались в московском литературном альманахе «Улыбка весны». Литературная критика уже в те времена отмечала поэтическое мастерство автора-анонима и пародийный – в большей степени чем, подражательный – характер всего произведения. Заслуживает внимания, в частности, оценка влиятельного в те годы издателя и критика Н.А. Полевого, высказанная им на страницах журнала «Московский телеграф»:

«“Евгений Вельский”, вероятно, написан для шутки, – отмечал он. – Автор хотел в смешном виде представить охоту подражать, делающую столько зла нашим стихотворцам, иначе кто же не шутя решится писать поэму, в которой название, расположение, всё до смешной точности скопировано с Онегина? Автор также назвал свою поэму романом, а героя Евгением, издал теперь одну первую главу отдельно, приложил к ней “Разговор автора с книгопродавцем”, расположил строфы, точно как у Пушкина, даже для большего сходства выпустил несколько строф…Напечатал поэму свою точно так, как напечатан Онегин, и, словом – такого подражания мы доныне не видели, не слыхивали, и довольно посмеялись, читая, как автор передразнивает Пушкина в выражениях и оборотах слов… Автор поступил прекрасно: может быть, не всякий решится подражать Онегину, прочитавши Вельского и посмеявшись над ним. А то страсть подражать Пушкину дошла было до самой забавной крайности»[18 - Полевой Н.А. Русская литература // Московский телеграф. 1828. Ч. ХХI. № 9. С.125–126.].

Некоторые критики полагали даже, что талант автора «Евгения Вельского» вполне сопоставим с талантом Пушкина. Поэтическое значение «Евгения Вельского» признавал позднее и И.Н. Розанов, посвятивший ему сразу два раздела своей обширной статьи о ранних подражаниях тексту пушкинского «Евгения Онегина»[19 - См.: Розанов И.Н. Литературные репутации. С. 348–355.].

«Евгений Вельский» – интересное, но оставшееся незаконченным и совершенно неизвестное современным читателям литературное произведение. В качестве образца стиля М.И. Воскресенского мне хотелось бы представить два фрагмента этого «романа в стихах»: редко цитируемый отечественными издателями пушкинского оригинала «Разговор автора с книгопродавцем», в котором напрямую ставится задача пародирования пушкинского текста, и две строфы из третьей главы «Евгения Вельского», посвященные луне. Примеры эти помогут, как мне кажется, читателям по достоинству оценить поэтический уровень творчества М.И. Воскресенского.

Разговор автора с книгопродавцем:

Автор

Не хочешь ли ты, милый друг,

Купить моё стихотворенье?..

Книгопродавец

Эх, сударь! Право недосуг,

Оставьте ваше сочиненье.

Божусь вам – мне не до него,

Своих хлопот ей-ей беремя!

Когда-нибудь в другое время.

Автор

Вот! Ты не выслушал всего,

Не знаешь, что хочу печатать.

Книгопродавец

Советую, сударь, припрятать

Пока вам рукопись свою.

Ох! У меня теперь в тисненьи

Вралёва все стихотворенья;

И руку отрубить даю,

Коль не остануся с накладом;

Капризен что-то ныне свет,

Подписчиков почти что нет,

Не только в лавке – даже на дом

Теперь я кой к кому ходил,

Но нет – успеха что-то мало!

Автор

Да, милый, странно, а бывало

Вралёвых свет всегда любил.

Но не об этом, друг мой, слово —

Ты просмотри мою тетрадь,

В ней всё так мило, всё так ново,

Что я, без хвастовства сказать,

Быть может, ей себя прославлю,

Зоилов ногти грызть заставлю.

И – хоть к Парнасу путь далёк —

Лавровый ухвачу венок.

Книгопродавец

Всё может быть – но с сожаленьем

Я должен ваш восторг прервать.

Хоть обессмертитесь твореньем,

Я не могу его принять.

Притом, позвольте вам заметить,

Вы, кажется, из новичков —