Полная версия:

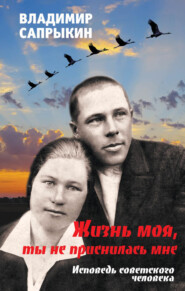

Жизнь моя, ты не приснилась мне. Исповедь советского человека

Моя работа в колхозе носила сезонный характер: зимой надо было учиться, а летом трудиться. После окончания пахоты и посева зерновых наступала пора заготовки кормов для коров, лошадей, овец, она длилась с июня и до конца августа. Эта работа целиком ложилась на плечи женщин и подростков. Я активно участвовал в сенокошении, выполняя различные обязанности: погоныч быков на сенокосилке, на конных граблях, на подборе валков – скошенной и высохшей травы, сена. Эти операции я освоил неплохо, особенно мне нравилось участвовать в подборе валков. Несколько лет я управлял одной и той же парой быков, одного звали Гордый, другого Маяк. Кто их соединил в одну пару, мне было неведомо, но они, живые существа, по темпераменту и характеру, были совершенно разными. Гордый, словно оправдывая свою кличку, был быстрым, нервным, постоянно норовил сбросить с себя ярмо, Маяк – спокойный, невозмутимый, более сильный, чем его собрат, без волнений тянул свою «лямку». После того как скошенная трава высыхала, большими конными граблями ее собирали в валки, а их подбирали с помощью простейшего устройства. За концы бревна крепились прочные веревочные канаты, которые, в свою очередь, привязывались к ярму быков. Быками управлял я, а бревном – мой собрат, более сильный подросток; бревно заводилось под валком, посередине бревна – палка в его руках, обязательно вставленная в лежащий валок сена. Он должен был стоять обеими ногами на бревне, удерживать палку, а я, постоянно оглядываясь назад, погонять быков. Бревно подсекало снизу валок и поднимало его с земли вверх, тот увеличивался в объеме, образовывая кучу сена, то есть копну. Копны затем свозили в одно место и из них формировали стог. Искусство собирателей валков, то есть мое и моего напарника, состояло в том, чтобы влекомое быками бревно, не дай бог, не скользнуло поверху валка, тогда подбор срывался, надо было останавливаться, разворачивать быков, заново заходить к месту скольжения. Так могло повторяться много раз. Если валок был толстым, то подбирался хорошо, а если тонким, слежавшимся и даже прибитым, прижатым к земле дождем, пиши пропало, бревно срывалось наверх, быки, не автомобиль с тормозом, уходили вперед… Хоть плачь, хоть ругайся, всё надо делать заново. Эта работа, необходимость как-то облегчить бестолковость поворотов «туда—сюда», заставили меня искать способы управления бычьей парой. Я начал громко, повелительно отдавать им команду: «Гордый, Маяк, назад, еще назад!». Гордый мотал головой, крутил хвостом, не хотел пятиться, Маяк не понимал, что от него хотят, стоял. Так повторялось не один и не два, а десятки, сотни раз. Ведь я руководил этой парой быков четыре с лишним летних сезона, и, о чудо, они начали слушаться меня. Стоило только отдать команду, Гордый и Маяк пятились назад, бревно мы тащили к месту «обрыва», всё получалось быстрее и лучше. Скажу больше: зимой, когда я не работал, иногда встречал мою пару, везущую сани с другими ездоками. Я здоровался с ними и не удерживался от команды: «Назад, ещё назад, Гордый, Маяк!». К изумлению сидевшего в санях, быки останавливались и пятились назад. Я убегал, вслед мне неслась ругань. Что поделаешь, мальчишка, хоть и воспитанный, не мог жить одной работой, ему хотелось радости, игры…

Мое прилежание в колхозе не осталось незамеченным. Однажды меня премировали мажарой сена, чему несказанно была рада мама: на зиму корове требовалось четыре мажары, а это значит, что одна уже есть. Стали приглашать меня и на колхозные собрания, на которых обсуждались все неотложные дела, давались оценки работающим, подводились итоги. Я приходил с кнутом, с налыгачем через плечо. Как-то мне даже предложили выступить: «Слово представляется колхознику Владимиру Сапрыкину», не удивился, сказал о своей работе, был горд. Сегодня я думаю, что в этом эпизоде проявилось отношение не только и не столько ко мне, сколько к отцу и матери, авторитет которых был высок и являлся оценочным примером для многих антоновцев.

Моя работа в колхозе неожиданно прервалась 10 августа 1948 года, когда мне было 12 лет. В этот августовский день случилась трагедия, еще раз поделившая мою жизнь на «до» и «после»… Я потерял руку во время работы на колхозном поле на сенокосилке. Мог бы сказать о своем не очень прилежном и добросовестном напарнике, который был старше меня на три года (помню его имя и фамилию), но говорю коротко и просто: виноват сам, допустил непростительную ошибку, ибо перестарался сделать больше, лучше, сказались природный максимализм и горячность. Это потом я научусь владеть собой, но всё равно буду исповедовать принцип: хочешь сделать хорошо – сделай сам. Во всей своей дальнейшей жизни никогда не буду сваливать вину на других, если мой подчиненный сделал или делает плохо, значит, я доверил дело не тому, ошибся в оценке его деловых и моральных качеств, допустил просчет. Этого работника нельзя было подпускать даже на пушечный выстрел, а я доверил ему важное дело. Мне есть о чем вспомнить за 50 с лишним лет работы в горкоме, обкоме партии, в аппарате ЦК КПСС, в Московском государственном институте электроники и математики (техническом университете), а еще в редакции городской газеты «Балхашский рабочий». Там я научился распознавать бездельников, краснобаев, прилипал и просто негодяев. Но это будет потом, а в 12 лет сам лез вперед, сорвался и упал на режущее полотно сенокосилки, кисть левой руки осталась на земле, мое счастье, что не попал второй рукой. Узнав, мама упала в обморок, у старшей сестры Жени случился выкидыш; так в 12 лет я стал инвалидом, калекой…

К тому времени и в семье произошло далеко не рядовое событие: мама решила выйти замуж. Однажды она обратилась ко мне: «Вова, как ты посмотришь, если я выйду замуж… Как скажешь, так я и поступлю». Сердце мое сжалось, готово было выскочить из груди, я, одиннадцатилетний мальчишка, должен решать судьбу матери, свою собственную, окончательно поверить в гибель отца, которого я ждал днем и ночью. Всё промелькнуло перед глазами – годы борьбы за выживание, страх перед голодом и холодом, страдания матери, ее слезы, унижения бригадиром колхоза. Мама плакала редко, но я на всю жизнь, до дня сегодняшнего, запомнил три таких случая. После окончания начальной школы в Антоновке нам, бывшим ее ученикам, приходилось ходить в Новорождественскую семилетнюю школу, что примерно в трех-четырех километрах от нашей деревни. В условиях сибирской зимы, – морозы, снежные заносы, сугробы, – приходилось приспосабливаться, собирались вместе, держась друг за друга, выходили из дома рано утром, еще было темно, а возвращались к вечеру, когда уже темнело. Часто хотели есть, в карманы старались взять несколько горстей жареной пшеницы, в обед проглатывали, запивая водой из стоявшего в коридоре металлического бака с прикованной к нему цепью кружкой. Мама одевала меня тепло: на ногах – вязаные носки и пимы, на теле – кальсоны и ватные стеганые штаны, дальше – майка и пошитая гимнастерка защитного цвета, на голове – теплая шапка, на руках – вязаные из шерсти рукавицы. Я вырастал, и возникала проблема с верхней зимней одеждой. Вполне естественно, что младшим всегда достается одежда старших. Так, мама надела на меня пальто Риммы, моей сестры. Оглядев себя, я решительно воспротивился: пальто, узкое в талии, расширенное книзу, превращало меня в девчонку… Все увещевания матери не действовали на меня. «Ведь замерзнешь же, у меня ничего больше нет». С этими словами мама набуцкала меня по спине и горько заплакала.

Однажды мы ходили в магазин за керосином для лампы, она, видно, заметила, как я смотрел на круглые шарики конфет, и спросила: «Хочешь конфет?». Проглотив слюну, кивнул. Денег у мамы больше не было, она под запись купила двести граммов карамели, пахнущей мышами. Пока шли от магазина к дому я съел всё содержимое кулька, и меня начало рвать, причем так сильно, что, казалось, вывернет желудок. Мама так плакала, что у меня зашлось сердце. Другие ее слезы были не менее трагичными для меня. В доме у нас был колодец, но с соленой водой. Мама часто ходила довольно далеко в березовую рощу, что была за нашим огородом за пресной водой, на коромысле приносила два ведра хорошей, вкусной воды, которую пили, с ней варили, ею умывались. Приходилось ходить по меже, разделяющей наш и соседский огороды. Возможному читателю напомню, что межа – это своеобразная черта, граница, разделяющая земельные участки, она ничья. В словаре Владимира Даля говорится: «Межа – и твоя и моя. Межа святое дело». Но у колхозного бригадира, хромоногого соседа Егора Халецкого вообще ничего святого не было. «Клавдя, ты не ходи по моей мяже» – услышал я, поджидая маму. Мать – жена погибшего красноармейца, самоотверженная труженица, награжденная правительством СССР медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне. 1941—1945 гг.», рыдала, словно над покойником. Позже я подкараулил негодяя и произнес: «Вырасту – убью». Перетрусивший хам злобно ответил: «У, волчонок, весь в отца». Он не знал моего отца, поскольку поселился в Антоновке позже, переехав из другого района. Но был наслышан о Сапрыкине Александре Васильевиче, борце с ворами, бездельниками, хамами.

В одиннадцать лет я уже не был наивным ребенком, в моей подростковой субстанции гнездилось сознание взрослого человека, мыслящего рационально, предметно, хорошо понимающего реальную жизнь со всеми ее сложностями, противоречиями, горестями и бедами. Поэтому на вопрос матери о возможном ее замужестве ответил сразу, как будто готовился заранее: «Выходи, всё будет легче»… Так в доме появился Васин Василий Иванович, фронтовик, прошедший всю войну, вдовец, у него умерли жена и маленький сын. Разумеется, никакой свадьбы не было, состоялся домашний ужин, на который были приглашены мамина сестра Мария Ивановна Непряхина, сестры моего отца Татьяна Васильевна Лоскутова и Раиса Васильевна Нужных. Я ушел во двор и разрыдался, рыдания сотрясали мое тело, я упал на землю, прижался к ней, боясь, что меня могут услышать. Конечно, с приходом в дом отчима матери стало намного легче, работящий, он взял на себя все тяжелые работы. У меня с ним сложились ровные, «деловые» отношения: пилили дрова, копали огород, многое делали вместе, разговаривали спокойно, по делу. Я не впускал его в свой внутренний мир, а он не старался играть роль отца. Не думаю, что у него с матерью была любовь, просто два несчастливых человека в то время нашли друг друга и пришли на помощь. Есть выражение «брак по расчету», но этот расчет может быть очень разным – корыстным, меркантильным, обманным и т.п. Клавдия Ивановна и Василий Иванович – люди, обожженные войной, страданиями, потеряли своих близких, этим союзом спасали себя в послевоенном всё ещё невероятно трудном времени. Так было в той жизни…

У меня лично мало что изменилось, продолжал учиться зимой, работать в колхозе летом. И вот эта трагедия, враз превратившая меня в инвалида. Я мог уже тогда умереть. Кисть руки я положил в ящик для инструментов, культю обмотал сорванной с тела рубашкой, сел на железное сиденье сенокосилки, напарник повел быков в деревню. Там встретил нас отчим, мама упала в обморок, он тут же запряг пару лошадей и погнал в соседнюю деревню Новорождественку, там имелся медпункт. Медсестра Варя Рягина сорвала пропитанную кровью рубашку, перевязала рану, выше локтя затянула жгутом. Вернулись в Антоновку и вместе с мамой поехали в Исилькуль, в райбольницу. Поездка, которую не забуду до сих пор, была непростая: стоило разогнать лошадей, телега начинала резко подскакивать на рытвинах проселочной дороги, кровь из обрубленной культи толчками цвиркала через намотанные бинты, останавливались, теряли драгоценное время, я мог истечь кровью. К вечеру добрались до больницы, но там отказались принять меня, нужно направление из амбулатории, так тогда называлась поликлиника. Вернулись к амбулатории, увы, был уже вечер, врачи ушли домой. Мой отчим, Василий Иванович, вновь погнал лошадей к стационару больницы, там снова отказали в госпитализации. Спокойный и в целом всегда ровный, выдержанный фронтовик, он покрыл больничных бюрократов матом, после чего меня, уже еле живого, положили в палату. Утром пришел хирург, осмотрел и объяснил матери, что прошло уже много времени, в рану могли попасть грязь, микробы, к тому же большая кровопотеря у больного. Придется ампутировать руку выше локтя, может быть, до плеча, чтобы избежать заражения… Мама встала на колени, умоляла спасти хоть что-нибудь от изувеченной руки. До сих пор помню фигуру и лицо хирурга: плотный, среднего роста, краснолицый, он вошел в операционную, когда медсестры уложили меня на операционный стол. «Материться умеешь?» – неожиданно спросил он. «А как же…» – ответил я. «Ну, давай»… «Но здесь же женщины»… Резкий, жесткий, ироничный, как все хирурги, – их будет много в моей жизни, – он проникся горем мамы, рискнул и оставил мне часть руки, эта культя будет служить мне до конца моих дней. Низкий поклон Вам, дорогой хирург!

В больнице я провел двадцать дней, за это время успел многого насмотреться, увидеть разных людей, вдохнуть запах незнакомых мне лекарств, гниющих ран. В палате лежал красивый молодой брюнет, похожий на цыгана, у него была оторвана почти вся задняя часть ниже спины, он лежал только на спине, руки на боку. У окна дежурил милиционер, стерег молодца, тот, оказалось, был вор-рецидивист, домушник. Когда лез в окно, получил полный заряд дроби из ружья. Он недолго находился в нашей палате, его вскоре увезли в тюрьму, уходя, весело смеялся, скалил белые зубы, мне особенно желал скорейшего выздоровления. Полностью лежачим был дядька в солидном возрасте, он получил тяжелейшее увечье во время работы на каком-то механическом агрегате, произошел разрыв шнека, тяжелое чугунное колесо сорвалось с крепления и, словно пушечный снаряд, пробило стену, круша всё на своем пути, изувечило машиниста, но случилось чудо – тот остался жив. Он часто со мной говорил, искренне соболезновал моему несчастью, советовал, как дальше строить жизнь, я чувствовал в нем какое-то отцовское отношение.

В конце августа меня выписали из больницы и дали направление в амбулаторию на долечивание, Антоновка была далеко, она снилась мне во сне, хотел к маме. На «свободу» вышел с сумкой в правой руке, левая, обрубленная, лежала в косынке, завязанной на шее. Шагнув за порог больницы, не только и не столько разумом, сколько всей кожей ощутил: вот и началась моя новая жизнь, – «после», совсем не придуманная и не приснившаяся, – жизнь инвалида третьей группы Вовки Сапрыкина. «До», – я, конечно, немного знал, когда видел инвалидов войны, мне было их очень жалко. Казалось, все они лишены каких-то радостей жизни, им трудно работать, учиться, они не могут служить в армии, им постоянно кто-то помогает. Я вряд ли ошибался в этом своем чувстве, так думали и многие другие люди, инвалиды, или, в широком, массовом обиходе, калеки существуют в каком-то ином мире, отличном от мира здоровых, жизнерадостных людей. Впрочем, позже я прочитаю в словаре Владимира Даля, как массовое мироощущение на Руси отражало феномен инвалидности. «Инвалид, отслуживший, заслуженный воин, неспособный к службе за увечьем, ранами, дряхлостью. Инвалидка, жена инвалида, увечная, дряхлая». Доживи Даль до наших дней, ему пришлось бы изменить смысл определения инвалидности. Один Алексей Маресьев своим мужеством опровергает представление о неспособности инвалидов к службе. А сколько других фактов об удивительной жизнеспособности инвалидов как в нашей, так и в других странах мира! Пройдет не так много времени, я сам опровергну ошибочное представление об инвалидах, людях, обиженных судьбой…

Но надо жить дальше, прежде всего продолжать учебу. Сегодня, когда пишу эти строки, я понимаю, что надо было пропустить один год и, набравшись физических и моральных сил, идти в шестой класс. А тогда всё моё существо стремилось войти в мир здоровых людей, как раненая птица, хлопая крыльями и валясь с боку на бок, пытается догнать улетающую стаю. Изнеможденный физически, опустошенный духовно, оторванный от матери, решил не терять времени, записался в восьмилетнюю школу на улице Энгельса в Исилькуле, недалеко от дома бабушки Наташи, в нем я должен жить до выздоровления, ведь каждый день нужно ходить на перевязку в амбулаторию. Класс, куда я пришел, встретил меня, чужака, не только с любопытством, но и с какой-то настороженностью, между нами незримо пролегла «межа» отчужденности, недоверия. Я был замкнут, а ученики класса не спешили растопить лед подозрительности. Да и учителя школы словно не заметили приход раненого ученика, как будто таких было много, подумаешь, еще один… Я не помню, чтобы ко мне подошел классный руководитель, как-то попытался выяснить, что это за «гадкий утенок» появился в его классе. С каждым днем атмосфера отчуждения нарастала, некоторые ученики, не стесняясь и не боясь, начали открыто травить меня, называть безруким, калекой. Всё сжималось во мне, я превращался в затравленного зверька. Однажды принес в школу камень и погнался за обидчиком, к счастью, не догнал. В такой обстановке откровенной враждебности было не до учебы. Алгебра, в отличие от арифметики, мне казалась совершенно недоступной, ее абстрактные «а» плюс «b» не доходили до моего сознания, а учитель математики, рослый, физически сильный, с крупной округлой головой дядька, уверенно продолжал углубляться в хитросплетения алгебраической премудрости. Не знаю, как другие ученики класса осваивали их, я же безнадежно тонул, даже не пытаясь позвать на помощь. Вокруг – чужой, опасный, враждебный мир, дальше от него… Мамы нет, она далеко, в Антоновке, больная, старая бабушка живет молитвами, еле-еле справляется со своей болезнью. А тут еще надо регулярно ходить в амбулаторию на перевязки, культя заживала плохо, из нее продолжала вытекать сукровица.

…Дни становились короче, в доме бабушки всё холоднее, тоска по родной деревне, по матери была невыносимой. Не выдержав, встал однажды утром и объявил: всё, ухожу домой. Собрал нехитрые пожитки, учебники, тетрадки, связал их в стопку, оделся – и в дверь. «Возьми вот ещё бидон, он пригодится матери», – произнесла заботливая, добрая моя бабушка Наташа. Октябрь, солнце, холодное и тусклое, едва поднявшись, торопится к закату. Надо идти быстрее, пока совсем не стемнело, можно нарваться на волков или, споткнувшись о камень на дороге, упасть. Это было бы совсем некстати. Но как всегда помогает родная природа, она выручит. На опустевших полях стоят стога соломы, вот и ночлег, теплый, безопасный. Вырыл нору, залез, вход замаскировал, съел картофелину, запил предусмотрительно взятой в бидончике водой, – можно и вздремнуть. Сон в соломенном стогу тревожный, разорванный мыслью, – не проспать бы. Но это мои городские недоброжелатели могут проспать, их разбудят папа с мамой, а я не просплю, – папы нет, мама далеко, я дойду до нее. Дошел к вечеру следующего дня, мама ахнула, увидев свое дитя.

Началась знакомая антоновская жизнь. Через день с друзьями пошел в шестой класс Новорождественской школы, был встречен учениками и учителями как солдат, вернувшийся из госпиталя. Но надо было явиться и в медпункт колхоза, к знакомой уже Варваре Рягиной (в деревне ее звали просто Варькой, что очень коробило меня). Она попросила выписку из амбулатории, я сделал вид, что мне ничего не давали, просто объявили на словах, могу ехать домой. Покачав головой, строгая и добрая медсестра размотала бинты и еще раз возмутилась: «Как же они могли тебя выписать с открытой раной?! Чем же я буду лечить?..». Нет, она не завернула меня назад, а растолкла красноватые таблетки стрептоцида и засыпала рану. Я приходил к ней после школы каждый день, процедура повторялась, и, о чудо, рана окончательно затянулась. Всю жизнь буду помнить медсестру Варвару Рягину и мысленно благодарить, она излечила меня полностью и окончательно, рука не болит, не саднит, только всегда, до сегодняшнего дня, в окончаниях сосудов чувствую кисть отрубленной руки – ладонь, пальцы, которые нет-нет да и зачешутся, словно живые.

В школе дела вроде бы поправились, как и раньше учился с охоткой, с прилежанием, особенно по истории, географии, биологии, литературе, русскому языку. Прекрасно помню филолога Веру Федоровну Жирнову. Красивая, с тонкими чертами лица, выразительными глазами, доброй улыбкой, она завораживала класс объяснением правил, чтением стихотворений, к каждому из нас проявляла внимание и терпение. Меня Вера Федоровна явно выделяла, хвалила мои изложения, которые писали на уроках, почерк и чистоту тетрадей. Она ходила по рядам класса и, держа развернутую тетрадь, говорила: «Смотрите, как пишет Вова Сапрыкин, какая у него чистота в тетради». Разумеется, мне было приятно, в такие моменты я чувствовал себя счастливым. Совершенно иначе складывались мои отношения с алгеброй. Я так ничего не понял еще в исилькульской школе, а здесь вообще складывалась катастрофическая ситуация. Преподавание вел молодой человек со средним образованием, все звали его Валька, фамилия Верховский. Знал ли он что-нибудь в премудростях алгебры, геометрии, мне неведомо. Ему было не до меня, а мне – не до него. По сравнению с тем, что я еще помнил из Исилькуля, он ушел далеко вперед в освоении программного курса. Выход один – списывать у тех друзей, кто что-нибудь понимает.

Так длилось целых два года, и никто в школе не обратил внимания на меня и подобных мне учеников, не пришел на помощь. Да и откуда появиться этой помощи, если физике учил Петр Иванович Коротков, преподаватель физкультуры. Фронтовик, у него была изувечена левая рука, умел громкими командами строить учеников, учить их маршировать, тут у него получалось неплохо. Иная картина была на уроках физики, мы понимали, что он ничего не знает, а потому в классе стоял шум, возня, смех. Преподаватель злился, кричал, пытался найти зачинщиков, но становилось только хуже. В классе был парень, рослый, сильный, явно старше нас, он придумал кличку Петру Ивановичу и забавлялся на его уроках. Приставив ко рту руки рупором, наклонив голову низко над партой, так чтобы звук шел вниз, он рычащим голосом произносил: «Гоша, Гошка»… Учитель долго не мог вычислить безобразника, между ними началось противостояние. В один из понедельников Коротков всё же опознал своего противника и громко скомандовал: «Вон из класса, без родителей не появляйся!». Нарушитель даже не пошевелился, смотрел дерзко, с вызовом. Рассвирепевший учитель подскочил к нему, вцепился в его руку и стал тащить из-за парты. Тщетно, силы были явно неравны. Класс замер, что же будет… Слышалось пыхтенье, парта под напором борющихся начала двигаться от стены в сторону прохода, раздался металлический звук и по проходу потекло молоко… Этот парнишка, из дальней деревни, принес бидон молока, которым питался, живя на съемной квартире. Чем закончилось это противостояние, я уже не помню, как забылось и имя соученика.

А вот с Петром Ивановичем мне пришлось и дальше общаться. Он, как мне казалось, хорошо рисовал, я любовался портретами И.В. Сталина в маршальской форме, во весь рост. В январе 1949 года в моей жизни произошло важное событие – я вступил в ряды Ленинского коммунистического союза молодежи. Мне никто не предлагал, не «тащил» в комсомол, об этом сегодня с мазохистским наслаждением любят рассказывать антисоветчики разных мастей, выдавать себя за героев – сопротивленцев тоталитарному режиму. Я был подготовлен всей своей короткой жизнью, образами отца и матери, бабушки и дедушки Майоровых, их сына Егора, общением с коммунистом дедом Волосниковым. Меня подготовили страницы «Тихого Дона» и «Поднятой целины», мне хотелось бороться с мерзавцами, которых я знал и ненавидел. В комсомол принимали с четырнадцати лет, я же прибавил себе год и таким образом получил комсомольский билет в тринадцать лет. Это событие тоже связано с именем Петра Ивановича Короткова, он, фронтовик, прошедший войну, придал ему почти фронтовую значимость. Всех претендентов, человек пять, он построил в школьном дворе, произнес речь, наш пеший поход от Новорождественки до Исилькуля он сравнил с марш-броском бойцов Красной Армии, которым поручено выполнять важное государственное задание. Вдохновленные, мужественно преодолели двадцать пять километров, нам нипочем были мороз, заносы на дороге, встречный ветер.

…Заканчивалось обучение в седьмом классе, на носу выпускные экзамены, в том числе по алгебре. Мой страх был напрасным: учитель раздал нам шпаргалки, чему мы все были несказанно рады. А по химии, например, которую нам вообще не преподавали, просто выставили какие-то оценки, я думаю тройки, и мы получили право говорить о своем неполном среднем образовании. На собрании выпускников директор школы назвал лучших, среди которых неожиданно оказался и я. «Это, – сказал он, – наши сливки». Сравнение показалось странным, я не понял тонкости метафоры. «Доброта» учителей, похвала директора и моя деревенская наивность еще аукнутся мне, когда приду в восьмой класс Исилькульской средней школы № 1.