Полная версия

Полная версияГазотермодинамика новой России

• Будем исходить из того, что несмотря на глобальную не-стабильность, ситуация в России в настоящий момент находится в относительно устойчивом, т.е. метастабильном состоянии.

• Метастабильность такого типа чревата возможностью неуправляемого или управляемого перехода в новое состояние (аналоги – скачкообразная конденсация перенасыщенного пара).

• В зависимости от внутренних и внешних условий такой (фазовый) переход может сопровождаться возникновением и развитием кризисов различного типа (скачкообразная трансформация системы с ростом энтропии и потерей энергии, автоколебательные процессы, провоцирующие мультипликативные эффекты и т.п.).

• Существует чувствительность рассматриваемых процессов и состояний к пространственным граничным условиям (в газодинамическом плане – это геометрия сопла), месту нарушения метастабильности (точки бифуркации, другие особые точки – в газодинамике – это зоны перехода через скорость звука), внешним воздействиям (в неравновесной газотермодинамике это, например, принудительное введение в систему искусственных центров конденсации).

• Существуют способы и механизмы управления неустойчивым состоянием системы, различные пути выхода из метастабильности с образованием новой устойчивой или квазиустойчивой структуры.

• Наблюдаются аналогии в проявлении мультипликативных и резонансных эффектов. Так, например, в системах с неравновесными фазовыми переходами – возникновение интенсивных пульсаций ударных волн при течении в сверхзвуковых соплах с нерасчетным противодавлением при возникновении кризиса 2-го типа [15].

• В социально-экономическом аспекте – это, например, введение внешних ограничений в виде санкций, активизация внутрисистемных центров дестабилизации метастабильного состояния системы при росте напряженности (в термодинамике – перенасыщения) и др. Отсюда возможность скачкообразного (кризисного) перехода в новое состояние, в том числе реализуемого в форме автоколебательного процесса (см. например – 30-летняя периодическая нестационарность Украины как аналог кризиса 2-го типа).

• Отмечается важная для анализа метастабильных состояний и кризисных явлений роль особых точек, точек бифуркаций.

В газодинамике в плане анализа неравновесных процессов наиболее интересны «особые точки» области перехода через скорость звука.

Предполагается, что периоды метастабильности – как этапы относительной стабильности – необходимы для накопления разнообразия, дифференциации и диверсификации как базы дальнейшего развития системы. В этом плане метастабильность может рассматриваться как трамплин для перехода через кризисы в новое состояние.

В свете вышеизложенного понятны и оправданны попытки использования естественнонаучных подходов при построении и анализе моделей состояния и развития социума в периоды нестабильности [10, 11, 12, 13 и др.].

Сочетание (интеграция, конвергенция) моделей неравновесной газотермодинамики, статистической физики, их описание нелинейными дифференциальными уравнениями в частных производных и использование развитых методов вычислительного эксперимента и компьютерного моделирования позволяют выявлять, детально исследовать и прогнозировать различные типы кризисов метастабильных систем.

Приведем некоторые весьма наглядные примеры и аналоги физических и социально-политических эффектов кризисных разрушений метастабильных состояний различных систем.

Упрощенная иллюстрация аналогии физического и социально-политического эффекта кризисного разрушения метастабильности системы.

Физический эффект, примеры;

• Щелчок по колбе с перенасыщенным раствором – мгновенное выпадение нерастворимого осадка; • «Скачок конденсации» в сверхзвуковом сопле;

• Треки от частиц в камере Вильсона.

Социально-политический эффект.

«Майданная» революция – Украина – 2014-2015 гг., этапы и факторы:

• Доведение глубины метастабильности социума до критического перенасыщения в сочетании с разворотами команды Януковича (ТС-ЕС-ТС) (ЕС – Европейский Союз, ТС —

Таможенный Союз);

• Протестующий «майдан» с быстрым нарастанием напряжения;

• «Щелчок по колбе» в виде стрельбы (возможно – провокативной) при наличии критической массы т.н. «центров конденсации» и очевидных внешних воздействиях, активно содействующих формированию бифуркации.

• Затем «кризис» с разрушением метастабильности и переходом системы в новое состояние с ростом энтропии (характеризующей степень хаоса) и потерей энергии (фазовый переход 1-го рода).

С позиций неравновесной газодинамики на примере течения со спонтанной конденсацией – это аналогично кризису 2-го типа с явно выраженным автоколебательным процессом и мультипликативным и резонансным эффектом, существенно влияющие на состояние и стабильность окружающей среды (других стран, прежде всего, России).

Интересно, что на основе подходов неравновесной газотермодинамики просматриваются определенные методы локализации или минимизации кризисных явлений и эффектов, например, превентивное введение «своих» центров конденсации (финансовая поддержка «родственных ядер» конденсации, эффективные СМИ и акции типа «марш миллионов» как стабилизирующие факторы, активизация действий, в том числе, внешнеполитических по изменению граничных условий и уходу из опасной зоны бифуркации и др.).

Примеры аналогов неравновесной газотермодинамики:

• Введение родственных конденсирующихся «присадок» с переводом скачкообразной гомогенной конденсации в плавную – гетерогенную (внешнее управление);

• Изменение пространственных условий – например, геометрии сопла, приводящих к выходу скачкообразной конденсации из особой зоны – горла сверхзвукового сопла (активизация контр пропаганды – «анти Крым»);

• Увеличение полной энергии потока газа за счет повышения начальной температуры (кредиты «запада», финансы МВФ и др.).

Эта глава была написана 5 лет назад.

Однако, приведенный выше пример социально-политического эффекта и этапов выхода из состояния метастабильности (Украина) до сих пор удивляет своей схожестью с описанной моделью газотермодинамики (кризис второго рода с явно выраженным автоколебательным процессом) (см. рейтинги президента Украины: сентябрь 2019 – 79%, февраль 2020 – 40%, июнь 2021 – 20%).

Что касается России, то её нахождение в состоянии метастабильности достаточно очевидно.

Уровень критичности метастабильного состояния в термодинамике характеризуется степенью переохлаждения (перенасыщения) среды.

На основе модели неравновесной газотермодинамики можно предположить следующие варианты выхода из метастабильного состояния.

Вариант 1. Снижение уровня перенасыщения и глубины метастабильности по модели механизма «гетерогенной конденсации» [14, 15], и, как следствие, эволюционный выход из состояния метастабильности. При этом в роли т.н. «центров конденсации» могут выступить различные факторы: снижение социальной напряженности за счет дополнительных мер поддержки социума, снижение давления на альтернативные СМИ, определенное реструктурирование системы власти и др.

Подобные меры обеспечения эволюционного типа «транзита власти» активно начали использоваться в конце 2019 – начале 2020 года (смена правительства, поправки к Конституции РФ, активизация активного взаимодействия в формате «власть – народ»).

Вариант 2. Длительный автоколебательный процесс с периодичной сменой, как лидера, так и социально-политической системы (кризис 2-го типа) по аналогии с соседней страной (Украина).

Вариант 3. Радикальное воздействие на экосистему такого исключительного явления как COVID-19 («черный лебедь»).

Активация прямых контактов «власть – народ», борьба с социальным неравенством, прямая финансовая помощь населению, глобальная цифровизация.

Как следствие, временное сохранение метастабильности России на основе идеологической парадигмы единения нации в формате «власть-народ» перед угрозой глобальной безопасности этого «черного лебедя» (аналог – ситуация солидаризации общества в годы Великой Отечественной войны).

С точки зрения неравновесной газотермодинамики это аналогично использованию внешних воздействий (при течении в соплах со спонтанной конденсацией- это повышение температуры при входе в сопло, изменения геометрии сопла и скорости расширения и т.п.

В тоже время можно предполагать, что при длительном и несбалансированном поддержании такой метастабильности, резкий выход из неё может сопровождаться кризисом.

Так снятие временных ограничений, поддерживающих такую метастабильность (карантины, штрафы, другие обоснования ограничения прав и свобод на фоне ожидаемого и возможно весьма серьезного ухудшения экономики страны) может стать триггером, спусковым крючком формирования кризиса 1-го типа с кардинальной перестройкой социально-политической экосистемы: «Газодинамический аналог – «сильный скачок конденсации» [14] с резким ростом энтропии и переходом системы в новое равновесное состояние; социально-политические аналоги – разрушение Берлинской стены 1989 года и, в конечном итоге, распад СССР.

А не хотелось бы.

Глава 7. Сингулярность v/s адаптивность

7.1. Новый глобальный Риск экспоненциальных изменений

«Меня пугают, а мне не страшно» – Л. Толстой. Крылатая фраза о творчестве писателя Леонида Андреева.

Вначале о возможностях и страхах.

Очевидно, что развитие новых технологий переходит сейчас в качественно новое состояние экспоненциального роста. Это демонстрируется на разных уровнях социума как растущим обсуждением проблем искусственного интеллекта (роботы v/s человек) и «страшилками» типа фильмов «Chocfuture» – («Шок будущего»), так и обывательским (без обид) страхом т.н. «чипирование» при вакцинации от короновируса.

Активно развиваются исследования проблем взрывного роста технологий и с позиции психологии и социологии. Предполагается, что количество изменений, которое способно выдержать человеческое сознание, имеет пределы. При столь стремительном развитии событий, серии периодических «шоков» (от турбулентности «дикого» рынка и «цветных» революций до пандемии и их последствий) крупные целевые группы населения больше не смогут (или не захотят – пример 2021 г. – движение «антивакцинирование») делать выбор в условиях непредсказуемо изменяющихся обстоятельств.

И снова математика!

Стало модным понятие – «сингулярность».

Как математическое определение – сингулярность – это точка, в которой функция стремится к бесконечности. Нас же в контексте книги интересует другое определение – «технологическая сингулярность» как гипотетический момент, когда технический прогресс станет настолько быстрым и сложным, что окажется недоступным человеческому пониманию.

В своей книге «Сингулярость уже близко» Р. Курцвейл34 считает, что сингулярность наступит в 2045 году («Это вряд ли» – красноармеец Сухов, фильм «Белое солнце пустыни»).

Его отчаянно смелый прогноз о развитии технологий вплоть до 2099 года многих ошеломляет, однако весьма дискуссионен.

Прежде всего, не хотелось бы верить в декларируемую автором утрату адаптивности человека к экспоненциально изменениям.

Конечно, такие планы-прогнозы впечатляют почитателей Р. Курцвейла, но не будем забывать и известную притчу: «Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах», а тем более – долгосрочных прогнозах.

И уж совсем несмешные трактовки влияния экспоненциального развития технологий демонстрируются в СМИ и кино. (См., например, фильм «Сингулярность», 2017 г., где суперкомпьютер в очередной раз побеждает человечество).

Не могу разделить позицию о полной невозможности адаптации человека даже к неожиданным и радикальным изменениям. По сути дела, подтверждению этого служит данная работа с конкретными примерами глобальных событий. (см. также Г. Салтанов «Быть успешным в России при любых формах правления», М. 2019, Литрес) [16].

Подобные позиции обозначены и в докладе Д.А. Медведева «Проблемы «шока» будущего», июнь 2020 г. Автор утверждает, что «перед обществом/человеком встала задача адаптироваться не только к происходящим изменениям, но и к ожидаемым.

Требуемая скорость адаптации стала еще выше».

В этом плане определенный оптимизм внушает удивительно быстрая адаптация населения России к реалиям нового «Черного лебедя» – COVID-19.

В ускорении приобщения к интернет технологиями и серьезным толчком к развитию «Цифровизации» COVID-19 выступил скорее, как «БЕЛЫЙ» лебедь!

Так по оценкам социологов Россия за один год «скакнула» в области изменения отношения к цифровизации и освоения интернет технологий лет на 5 вперед.

Кто бы мог представить в 2019 году, что такие термины, как «онлайн», «QR-код», «Zoom», и т.д. станут повседневными в употреблении, а гаджеты – любимым средством развития и общения даже у бабушек, не говоря уже о поколении «Z».

И все же непредсказуемость момента создания и вида новых технологий, невозможность (пока!!!) спрогнозировать все последствия их появления – это, пожалуй, и есть новый глобальный и практически недооцененный Риск существования и трансформации социума.

7.2. О трендах, моделях и прогнозах

Концепция или точнее – задача данной работы продемонстрировать возможность использования методов нелинейной газотермодинамики для анализа изменений трансформаций крупных неравновесных систем, в которых автор принимал активное и деятельное участие. В этой связи рассмотрим кратко современные тренды становления и развития подходов к решению проблем анализа и прогнозирования существования социума в условиях экспоненциального развития технологий.

7.2.1. Концепция трансдисциплинарности

Наиболее активно эта концепция заявлена в Синергетике – междисциплинарном направлении науки, исследующем образование и самоорганизацию структур в открытых системах, далеких от термодинамического равновесия.

Развитие этого направления в нашей стране базируется на работах А. Самарского, Н. Моисеева, С. Капицы, С. Курдюмова, Г. Малинецкого, Н. Лескова и др.). Такой подход наиболее близок автору, что и продемонстрировано выше на различных конкретных ситуациях и трансформациях.

Близким мне, хотя и дискуссионным является перенос методов синергетики из области естествознания, в области, считавшиеся далекими от математики. При этом наиболее сложным представляются проблемы прогнозирования траекторий развития общества на основе методов математического моделирования (см. напр. Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г., «Синергетика и прогнозы будущего», 2003).

Авторы подчеркивают, что «Синергетика – это не догма и даже не руководство к действию, а способ взглянуть на проблему, который иногда оказывается полезным по существу».

Именно такой подход я и пытался реализовать в данной книге в поисках и демонстрации некоей общности и аналогий в физических и социальных процессах, особенно в условиях неравновесности и нестационарности.

7.2.2. НБИКС – конвергенция

35

и сквозные технологии

Считается, что концепция НБИКС – гипотетическое ядро 6-го технологического уклада, основанное на объединении и синергетическом усилении достижений нано-био-информационных, когнитивных и социальных технологий (НБИКС). Основным апологетом этой концепции считается профессор М. Ковальчук – руководитель Курчатовского Института.

В первоначальном варианте Концепция включала 4 блока (НБИК) – нано, био, инфо и когнитивные технологии. В общем случае когнитивность обозначает способность человека к умственному восприятию и переработке внешней информации (cognito – знание, познание). Когнитивность человека (и человечества) особенно важна в свете позиций адептов сингулярности, т.е. возможной утрате человеком адекватного и своевременного восприятия экспоненциального развития научно-технического прогресса.

В целях практического применения когнитивные технологии определяются как программные и аппаратные средства, имитирующие работу человеческого мозга. Близкие определения – технологии ИИ – искусственного интеллекта.

В дальнейшем аббревиатура НБИК была дополнена словом – социология (НБИКС), что важно и интересно особенно в рамках подходов и аналогий, используемых автором этой книги.

Об этом направлении идут яростные споры и дискуссии от определений «Такой науки просто нет» до эйфории «перспективы НБИКС – технологий по своей значимости сопоставимые с созданием ядерной бомбы».

Присутствие в НБИКС составляющей «С», на мой взгляд, – принципиально. Понятно, что возникающие социогуманитарные проблемы должны решаться в связи с научными и технологическими.

Задача представляемой читателю работы – выявить и обосновать аналоги тесной связки технологических и социогуманитарных проблем на примере самоорганизации неравновесных систем – во многом совпадает с этими подходами.

В этом плане подходы и концепция НБИКС, особенно в условиях т.н. «Сингулярности», представляется весьма интересными.

Механизмом реализации концепции НБИКС могут служить т.н. «сквозные технологии», охватывающие сразу несколько отраслей и научно-технических направлений.

В настоящее время в России развиваются 10 сквозных технологий по приоритетным направлениям.

Это большие данные, нейротехнологии, искусственный интеллект, квантовые технологии, промышленный интернет, виртуальная и дополненная реальность (VR) и др. Последнее направление особенно интересно в аспекте совмещения технологических и социальных явлений.

VR – это искусственно созданный цифровой мир, позволяющий переместить человека в любое время и место. Яркий пример – использование VR – технологий при выборах президента во Франции, когда одновременно в разных местах выступал реальный кандидат и его цифровое 3-х мерное голографическое изображение. И это было уже.

7.3. Математическое моделирование плюс цифровизация. Новый виток развития

«Приводить ум в порядок». В эпоху турбулентности и сингулярности – хороший лозунг для агрессии и захвата все новых и новых областей знания этой «царицей наук». Очевидно, что в эпоху впечатляющего успеха и экспоненциального развития IT-технологий и т.н. «цифровизации» мощный толчок к конвергенции с самыми разными областями получает такой инструментарий как математическое моделирование.

В главе 6 показано, что даже в эпоху примитивнейшей вычислительной техники 60-70 годов, когда ЭВМ БЭСМ-636 считалась вершиной компьютеризации, вычислительный эксперимент позволял делать приоритетные открытия мирового уровня. Так, например, для подтверждения открытия «кризисов» нестационарности при спонтанной конденсации в сверхзвуковых потоках использовался вычислительный эксперимент. Решение дифференциальных уравнений в частных производных проводилась на самой мощной в МЭИ на тот момент ЭВМ БЭСМ-4.

Помню, как повторение этих (советских) результатов тоже с гордостью демонстрировал мне известный ученый профессор G. Sсhnerr (ФРГ) на международной конференции Euromech в 1995 г., 20 лет спустя после наших публикаций. Правда, он честно подтвердил наши приоритеты. (Я тогда был на Euromech в Карлруэ, ФРГ, в качестве приглашенного профессора и спикера семинара).

Отцом-основателем и активным промоутером математического моделирования в СССР, а затем в новой России был, конечно, академик А. Самарский. Удивительный человек, фронтовик, с покалеченной ногой, лауреат Сталинской премии в 33 года, а затем и Ленинской премии, Герой Социалистического труда.

Мне выпало счастье познакомиться с Александром Андреевичем на очередной школе по математическому моделированию в 1977 г. на круизе по Енисею. Именно тогда в ходе горячих дискуссий молодых (и не очень) ученых меня и зацепило это удивительное словосочетание «странный аттрактор».

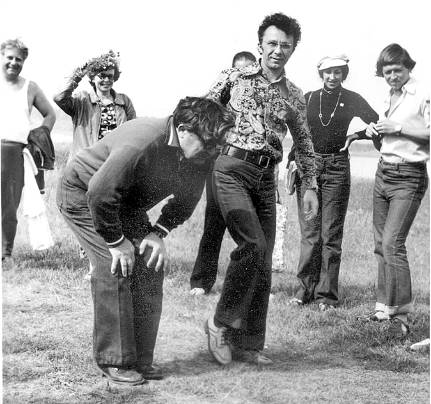

Это был азартный и увлекающийся человек. Особенно Самарский удивил всех на организованных Робертом Нигматулиным и мной соревнованиях по прыжкам в длину с места (см. Рис. 7.1). Тогда он всех победил, прыгая на одной ноге (!) Другая нога была покалечена на фронте.

«Кто он и кто я в математике?», думалось тогда. Но Александр Андреевич заразил меня своим азартом, талантом и одержимостью математическим моделированием сложных систем. И вот всего лишь несколько спустя – совместная работа над реализацией Гос. программы «Атомэнергомашэксперт» на базе активного внедрения методов математического моделирования и вычислительного эксперимента в атомной энергетике.

Руководители работ: Академик А.А. Самарский (Институт проблем математики АН СССР) и проф. Г.А. Салтанов (ВНИИАМ).

Рис. 7.1. Прыжок в будущее (прыгает академик А. Самарский, «на старт» – Г. Салтанов). 37

Поистине, «Ищущий да обрящет» (это я о себе). Самарский был не только великим ученым, но и прекрасным организатором. Именно он предложил сделать ставку на математическое моделирование в ведущих отраслях страны. А начал с атомного энергомашиностроения, где с его подачи впервые был назначен Главный математик отрасли. И это был зам. директора по науке ВНИИ атомного энергомашиностроения проф. Г.А. Салтанов.

Самарский активно продвигал концепцию многообразия применения методов математического моделирования. Наиболее ярко это представлено в его работе совместно с А. Михайловым «Математическое моделирование. Идеи. Методы.

Примеры». 2005 г.

Интересны и порой неожиданны предложения моделей ряда т.н. «трудноформализуемых» объектов. Краткое перечисление впечатляет.

• Модели финансовых и экономических процессов;

• Модели соперничества (гонка вооружений, боевые дей-ствия двух армий);

• Модели динамики распределения власти в иерархии;

• Экологические приемлемые модели сжигания углеводов разных топлив;

• Моделирование Тунгусского феномена;

• Климатические последствия ядерного конфликта.

При этом в аспекте поиска аналогий физических и социальных процессов и событий наиболее интересным представляются результаты вычислительного эксперимента с моделями трудноформализуемых объектов, таких как диссипативные биологические структуры, процессы в переходной экономике и др. Попытки поиска таких аналогий представлены в гл. 1-6 этой книги.

Эффективное применение математического моделирования самых разнообразных, в том числе сложных и трудноформализуемых, объектов, систем и структур продолжается и активно развивается в XXI веке.

«Везет тому, кто везет».

Так и мне повезло с моим другом, коллегой и главным оппонентом по докторской диссертации и во многом – учителем, ныне академиком Робертом Нигматулиным, вовлекшим меня в атмосферу крутых математиков и «странных аттракторов».

А ему, да и всему человечеству, повезло с дочкой Каримой Нигматулиной, с ее потрясающей увлеченностью и талантом при реализации международных проектов на основе математического моделирования. Сейчас она известный ученый, профессор РАН, организующая и проводящая решения, пожалуй, самой злободневной проблемы – мат. моделирования развития короновируса. Активно действует рабочая группа РАН по вопросам борьбы с COVID-19, куда привлечены специалисты и ученые самых разных направлений: математики, медики, экономисты, социологи, физики.

Яркая демонстрация междисциплинарного подхода на основе любимого мной мат. моделирования.

Другой великий адепт математического моделирования – академик Н. Моисеев. Еще в советские времена он был увлечен проблемой математического моделирования не только экологических катастроф (знаменитая проблема «ядерной зимы»), но и исторических процессов. Мне удалось тесно пообщаться с ним где-то в 1988 г., в момент раскрутки государственной программы «Атомэнергомашэксперт». Это была мощная интеллектуальная и моральная поддержка наших работ по внедрению методов мат. моделирования в атомной энергетике.

7.4. Трансформация менталитета социума. Эпоха LLL

38

Экспонента изменений, угроза сингулярности, ощущение приближения очередной (глобальной) бифуркации в существовании и развитии социума очень сильно напоминают события 1991-1992 гг. Именно тогда возник резкий рост востребованности трансформации менталитета социума в России.

Одним из эффективных примеров самоорганизации хаоса в ходе реформирования электроэнергетики стал опыт воссоздания и развития ВИПКэнерго, как проект – «Ликбез 2.0» для электроэнергетики.

И вот новая точка бифуркации – 2019 год. Непредсказуемое явление – «Черный лебедь», пандемия, COVID-19. Глобальное и резкое потрясение основ взаимоотношений, коммуникаций, быта, самой жизни. Угроза сингулярности, утраты способности быстрой адаптации к экспоненциальным изменениям, радикально меняет требования к современным видам и формам образования, обучения и переобучения. По сути дела, речь идет о необходимости быстрой трансформации ментальности социума.