Полная версия

Полная версияЖизнь и ловля пресноводных рыб

Гораздо успешнее бывает ловля ходом, или плавом. Рыболов ездит по перекату или всему плесу взад и вперед, отпустив с короткого шестика на очень длинной леске (метров 35 и более) пескарика или голавлика, насаженного за губу на одиночный, реже двойной крючок. Под Москвой большей частью теперь употребляют шелковые лески. Чтобы насадка не задевала за дно, на 0,7–1,4 м выше ее, смотря по глубине, употребляют небольшой поплавок. Можно употреблять для этой ловли ельчика и уклейку, но эти рыбки, особенно последняя, скоро снут. Клев шереспера весьма быстр и решителен: поплавок сразу скрывается под водой, и рука чувствует резкий толчок, нередко он вырывает шестик. Так как шереспер, несмотря на свою большую пасть, очень часто зацепляется губой и срывается, а бывалые в переделках рыбы сшибают насадку или стаскивают ее с крючка, то москворецкие рыболовы стали в последнее время насаживать рыбку (пескарика) на два крючка, зацепляя за губу и хвост. Ловят ходом большей частью по утрам, хотя иногда жерех всего лучше берет между 9 и 11 часами, а затем под вечер. Так как у шереспера зубов нет (кроме глоточных), то поводок делается из жилки и в баске нет никакой надобности. На быстрине, когда приходится спускаться, весьма полезно задерживать ход лодки, пуская за ней привязанный на прочной веревке камень, достаточно тяжелый, чтобы в требуемой степени замедлять силу течения.

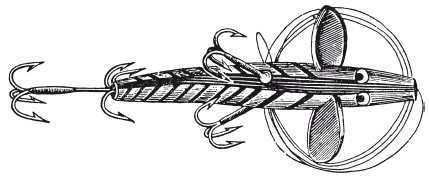

Рис. 111. Искусственная рыбка

В последние пять лет на москворецких шлюзах стали ловить очень большое количество шересперов с плотин на искусственную рыбку. К сожалению, я не могу в настоящее время представить подробное описание этой интересной ловли и должен ограничиться поверхностным очерком.

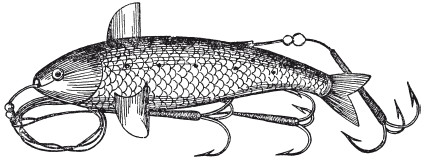

Рис. 112. Обыкновенная металлическая рыбка

Дело в том, что шересперы вообще очень любят держаться под плотинами, вообще там, где спущена вода, так как здесь в бою находят обильную пищу, в особенности голавликов и ельчиков. Здесь всегда или почти всегда имеются местовые шересперы, которые периодически выходят сюда из ближних ям на жировку, некоторые стоят, подстерегая добычу, почти у самых чугунных ферм разборных плотин. После дождей и паводка, когда лишнюю воду по необходимости приходится спускать, к плотине подходит вместе с другой хищной и нехищной рыбой много шересперов и с дальних плесов, иногда за 10–20 верст, и они начинают здесь жадно хватать мелкую рыбу, привлекаемую, в свою очередь, обилием корма, начиная с овса, зелени, т. е. водорослей, и кончая малявкой-сеголетком, сносимым вниз быстрым течением. Сначала пробовали здесь ловить с плотин на простые удочки, без катушки, на живца, но так как, по причине быстрины, шереспер часто сбивал рыбешку с крючка, а попавшись, с разбега обрывал и довольно крепкие шелковые лески, то необходимость заставила прибегнуть к помощи катушки и к искусственным рыбкам. Удочки здесь употребляются складные, довольно крепкие и жесткие, вроде так называемых щучьих, большей частью трехколенные и не особенно длинные (около 3–3,5 м). К удочке прикрепляется обыкновенным порядком большая катушка с трещоткой или глухим тормозом, вмещающая не менее 70 м прочной шелковой лески, № 5–6, с подлеском из связанных жилок, если много щук, необходим поводок из баскаа Но так как басок очень заметен в воде, то в последнее время его стали заменять так называемым фостеровским волокном, т. е. очень тонкой стальной проволокой. Она делается пяти размеров: самая тонкая выдерживает 1 кг, самая толстая – 5 кг мертвого веса. Искусственная рыбка может быть различных фасонов, смотря по течению и другим условиям. На слабом течении хороша легкая гуттаперчевая, полая внутри рыбка, посеребренная снаружи и с одним или двумя одиночными крючками; еще лучше, кажется, небольшая искусственная рыбка, вроде маленького пескарика, сделанная из раскрашенного пера и снабженная двумя небольшими тройничками. На более сильной струе можно пользоваться различными металлическими рыбками, блеснами или дорожками, выбирая, однако, для шересперов наименьшие и наиболее узкие. Лучшими оказались металлические разрезные с тремя (или четырьмя) тройничками, известными в английских прейскурантах под названием Devon Minnours. Эти рыбки отлично вертятся на течении средней силы, хотя требуют одного или двух карабинчиков. Опыт показал, что в светлую воду надо употреблять или золоченые рыбки, или пестрые, в мутную же всегда действительнее блестящие, посеребренные. За неимением таких рыбок английского изделия можно удовольствоваться обыкновенными медными блеснами или дорожками; из них лучше всех «играют» скрученные винтом. Такую блесну можно приготовить самому из полоски листовой меди или польского серебра. Искусственные рыбки, делаемые из шелка и какой-то композиции, непригодны, так как очень непрочны. Грузило требуется очень редко, когда течение слишком быстро, а рыбка чересчур легка. На 70 см или выше на леску надевается поплавок, высокий и с красной верхушкой для большей «видимости» в волнах и пене.

Ловля производится следующим образом. Рыболов становится на плотине и понемногу спускает шнур с катушки, насколько позволяет место и течение. Сначала, впрочем, редко приходится спускать более 21 м, так как можно ожидать, что шересперы стоят у самой плотины. Затем охотник начинает ходить по плотине взад и вперед, постепенно отпуская рыбку все дальше и дальше, насколько позволяет длина шнура, оставляя, однако, в запасе несколько сажен (сажень равна 2,1 м). Хождение, конечно, способствует более быстрой игре рыбки и основательному обуживанию всего района. Шереспер почти всегда дает знать о своем присутствии характерным выскакиванием из воды – «боем» – и при некоторой сноровке и удачном выборе подходящей рыбки можно держать десять против трех, что через час-два он будет пойман.

Кроме искусственной рыбки, можно с успехом ловить со шлюзов на мертвую рыбку так называемым spinning-способом, описанным при ужении лосося, куда мы и отсылаем читателя.

Остается теперь сказать несколько слов о ловле довольно еще загадочного краснопера. Ужение этой рыбы, по-видимому, различно и местами более напоминает ужение язя, а в других водах – ловлю шереспера. Сердобский краснопер, судя по всему, вовсе не отличается хищностью и проворством. Он попадается на красного червя, и клев его напоминает клев подлещика, но несколько порывистее. Напротив, воронежский краснопер, по свидетельству Бэра, хорошо ловится на искусственную рыбку, мертвую, живую и на блесну с плотины. Это упористая, но смирная, небойкая рыба, так как, попавшись на крючок, тянет сильно, но не порывисто. В противоположность язю, который после подсечки всплывает на поверхность, краснопер упорно держится дна и долго не выходит наверх.

Сом

Silurus glanis L

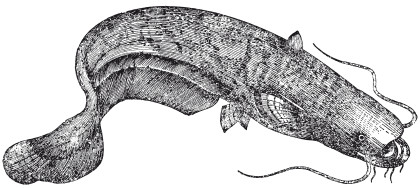

Наружность сома крайне оригинальна и безобразна. По общей форме тела он имеет некоторое сходство с налимом, но голова у него гораздо шире и площе и составляет почти 1/6 часть всего голого тела, покрытого густым слоем слизи. Пасть у него огромная и вооружена по краям многочисленными, очень мелкими, но довольно острыми зубами, имеющими вид короткой щетки; на верхней челюсти находятся два длинных беловатых уса, а на нижней, несколько выдавшейся, – 4 желтоватые усика, втрое короче первых; глаза несоразмерно малы со ртом и очень придвинуты к верхней губе. Хвост, сильно сплющенный с боков, особенно к заднему концу, занимает более половины всего тела; заднепроходный плавник очень длинный. Цвет сома изменяется, смотря по воде, также по возрасту и времени года, но всего чаще спина у него бывает черная, брюхо желтовато-белое или несколько красноватое и почти всегда испещрено крапинками голубоватого цвета; бока туловища черновато-зеленые и покрыты оливково-зелеными пятнами; глаза бледно-желтые с черными пятнышками, плавники темно-синие, грудные и брюшные с желтоватой полоской посредине. У молодых сомов цвет кожи и плавников резче и ярче. Озерные сомы всегда темнее речных, и брюхо у них серо-голубоватого цвета. Наружность старого, крупного сома отвратительна: голова из беловатой становится грязно-желтой, и к ней прилипает множество водяных червей, вроде пиявок, покрывающих и тело, и голову.

Рис. 113. Сом

Обыкновенный сом обитает у нас преимущественно в реках Арало-Каспийского и Черноморского бассейнов. Причем в устьях наших южных рек, особенно Волги, Куры, Дона и Днепра, сомы принадлежат к числу самых обыкновенных рыб; в самом море они придерживаются, однако, речной воды.

Сом – одна из самых оседлых рыб и очень редко предпринимает далекие путешествия. Большей частью он десятки лет, с молодых лет до глубокой старости, почти круглый год живет в одной и той же яме, выходя из нее для приискания пищи поблизости, и то далеко не всегда. Только весной, в полую воду, сом временно покидает родную яму и несколько подымается вверх по реке, часто заходя при этом в пойму и поемные озера, где нередко и нерестится.

На нижней Волге (вероятно, и в низовьях других русских рек) весенний ход сомов начинается вместе с началом разлива, в данном случае около середины апреля. Почуяв теплую воду, они пробуждаются от своего зимнего сна и выходят из ям в затоны, озера, иногда и в море, чаще, однако, подымаясь кверху. Очень мутной воды сом не выносит и, подобно судаку, иногда даже погибает от нее, а потому каждый более значительный паводок заставляет его покидать свою яму и искать более чистой воды в устьях мелких притоков. По той же причине в полую воду он редко встречается в русле реки и до самого спада держится на пойме и в поемных озерах. Подобно всем другим рыбам, сомы заходят тем дальше вверх по течению, чем разлив реки больше и продолжительнее. Вообще, чем меньше река и чем менее продолжителен ее разлив, тем более оседлую жизнь ведет эта рыба и тем чаще нерест ее совершается в самом русле реки, а не на пойме. Во второстепенных реках средней России сомы и не могут метать икры на пойме, так как они входят в берега к началу мая, задолго до начала нереста. Всего чаще сомы нерестятся на разливе в низовьях Волги, где главная прибыль воды начинается в конце весны.

Между пробуждением и началом нереста сома проходит немало времени, не менее месяца. В течение этого периода бродячей жизни сомы усиленно кормятся рыбой, особенно мечущей икру, и таким образом вознаграждают себя за долговременный пост. Первое время он также питается и червями, на которых летом не обращает почти никакого внимания, даже не особенно крупный. Вообще же пища сомов довольно разнообразна, хотя исключительно животная. Основным кормом служит, конечно, рыба всех видов и разной величины, от самой мелкой до самой крупной. Но, как, впрочем, нетрудно видеть из его сложения, сом не способен к продолжительному преследованию и ловит рыбу почти всегда из засады, стремительно врываясь в мимоидущую стаю или с быстротой молнии хватая близко плывущую одиночную рыбу. Несомненно, что этой стремительностью сом обязан своему могучему и гибкому плеску, т. е. задней половины тела с хвостом, и что этим же плеском он иногда оглушает несколько рыб в стае. Гоняясь за живцами, сом иногда выскакивает из воды, неуклюже, мешком, падая обратно, разбрасывая при этом кучей воду и отклоняя несколько набок хвост.

Зажиревшие сомы кормятся большей частью лягушками, раками и ракушками, т. е. крупными речными моллюсками из рода Unio и Anodonta, а в море и устьях, вероятно, и многими другими. Лягушки, преимущественно зеленые (Rana ridibunda), составляют для сома лакомство; лежа на дне, он всегда внимательно прислушивается, не квакает ли где лягушка, немедленно подплывает к певице и стремительно, заблаговременно открыв свою огромную пасть, бросается на нее. Эта слабость к лягушкам побуждает сома не только посещать речные травянистые заводи, но нередко застревать в поемных озерах; на ней же основана самая добычливая и интересная ловля, так называемое клоченье. Сомы, особенно крупные, не дают спуску ничему живому, плавающему на поверхности. Сомы едят также всякую падаль, попавшую в реку, а с голоду бросаются даже на сгнившие тряпки.

Нерест сомов начинается сравнительно очень поздно, когда вода достигнет температуры не менее 15 или даже 16 °, вообще почти одновременно с сазанами, большей частью в мае.

Нерестилище, или тырло, сомов бывает в довольно различных местах, сообразно условиям местности, но, по-видимому, очень редко замечается в той яме, которая служит их постоянным обиталищем. Исключение составляют, быть может, только небольшие реки, где сомы по необходимости ведут вполне оседлую жизнь. В юго-западной России сомы нерестятся большей частью в глубоких, но тихих промоинах и протоках, наполненных затонувшими корягами; на Дону сомы трутся около камыша, куги или другой травы, на мелких местах; на нижней Волге – всегда на разливе, на затопленных лугах, преимущественно там, где плавает старое сено и прошлогодний камыш. В заливных озерах нерест сомов замечается не так часто, как в протоках, но и здесь они иногда замечаются перед нерестом в большом количестве, целыми стаями. Но хотя эти сомовьи сборища в местностях, изобилующими сомами, сопровождаются необычайным всплеском и раскатистыми ударами, которые можно сравнить только с шумом, произведенным загнанным в воду табуном, хотя сомы гоняются друг за другом и даже обвиваются, подобно змеям, но это еще не настоящее тырло, а только, так сказать, прелюдия нереста. Сомы собираются стаями и производят описанные эволюции с двумя целями: во-первых, они «разбивают икру», а во-вторых, здесь происходит выбор супругов сомихами. Сомовье тырло – в некотором роде токовище, на котором, однако, первенствует женская половина. Там же, где сомов немного, за самкой обыкновенно плывет 3–4 самца, из которых сомиха выбирает одного, вероятно сильнейшего; затем общими усилиями пара прогоняет заштатных кавалеров. Между многими промышленниками средней и отчасти южной России распространено убеждение, что сомиха клохчет, призывая самцов этим клохтаньем. Некоторые даже полагают, что так называемое клоченье сомов основано на подражании клохтанью сомихи, а не кваканью лягушки. Может быть, сомы-самцы действительно идут иногда на клок, полагая встретить самку, так как в способности сомов производить звуки, кажется, нет никакого сомнения, но так как клоченье производится почти всегда летом, после окончания нереста, то, очевидно, сома привлекает не сомиха, а лягушка. Во всяком случае желательны в этом отношении более точные наблюдения, а не одни голословные мнения.

Выбрав себе самца, сомиха удаляется с ним в уединенное место на разливе или в протоке, как сказано выше, и грудными перьями (кулачками) вырывает ямку. Эта ямка, так называемое «мазло» нижневолжских рыбаков, бывает иногда до 107 и более сантиметров глубиной. Подробности икрометания неизвестны, но сюда, в это «мазло», сомиха складывает свои икринки, довольно крупные и сравнительно немногочисленные.

Во время нереста сомы часто плавают на поверхности, переворачиваясь вверх брюхом. В жаркий день они лежат на солнце в таком положении довольно долгое время, «распаривают тешку» – на жаргоне рыбопромышленников. По всей вероятности, нерест совершается не в один, а в несколько приемов, но, как почти и у всех других рыб, он имеет еще много темного и неисследованного.

Сомовья парочка живет в большой дружбе и, встретив одного, можно быть уверенным найти поблизости другого. Этого мало: самка и самец не покидают «мазла» до тех пор, пока не выклюнется вся молодь, и оберегают икру от нападения лакомой до нее мелочи, отгоняя ее от «мазла» ударами плеска. По этим ударам рыбаки узнают о близости нерестилища и, подъехав к нему, часто убивают (сандовьем) одного или обоих сомов, так как они, во время нереста в особенности, крайне смирны, подпускают человека очень близко, и если будет убит один, то другой в скором времени возвращается на прежнее место.

Молодые сомики выклевываются из яйца через 7– 10 дней и первое время остаются на ямке, питаясь илом и растительными веществами, но скоро разбредаются, причем на нижней Волге огромное количество сомят, оставшихся в мелких калужинах и болотах, обсыхает или достается в добычу птицам. Тем не менее трудно объяснить, почему сомы при особенно благоприятных условиях для сохранности икры встречаются относительно реже других рыб. Весьма возможно, что большая часть выведшихся мальков поедается сомами же, даже своими родителями. Последние, впрочем, выполнив свои обязанности, возвращаются на свои обычные места, в ямы, причем в низовьях Волги скатываются в реку. Конец нереста здесь всегда совпадает с убылью воды. По моим наблюдениям в реке Сити, одном из притоков реки Мологи, сомята здесь держатся первое время на перекатах, за камнями, в сообществе гольцов, подкаменщиков и пескарей, которыми через месяц или два начинают питаться.

После вывода мальков сомы, как сказано выше, возвращаются в ямы, служащие их постоянным пребыванием, причем, вероятно, пары разлучаются. В нижней Волге около середины июля идет массами покатной сом, после нереста, из ильменей обратно в море. Там, где сомов мало, они живут постоянно в самых глубоких ямах, причем чем она глубже и недоступнее, тем сомы, в ней живущие, многочисленнее и крупнее. Сомята до 8-12 кг не особенно придерживаются глубоких мест, и их можно встретить местами на 1,4–2,1 м. Для сомов важны не столько глубина, сколько недоступность места и тень, а потому их очень часто можно встретить, особенно на юге, под так называемыми плавами, т. е. плавучими берегами, под нависшими кустами, береговыми навесами, корнями ив и верб, под плотинами и т. д. В скалистых реках, например Днестре и Буге, сомы часто встречаются между камнями и в больших расщелинах в сообществе с налимами, которых они настойчиво преследуют.

Образ жизни сома нельзя назвать вполне ночным, так как он все-таки больше бродит по зорям, чем в глухую полночь, и временами выходит на поверхность и вообще заявляет о своем существовании и днем. Как во время нереста, так и после него в тихие жаркие дни можно наблюдать сомов, выплывших на поверхность и, перевернувшись вверх брюхом, греющихся на солнце. В большинстве случаев появление сомов днем предвещает ненастье, грозу или перемену погоды. Очень мутная вода после продолжительных дождей и сильный паводок тоже вызывают сома на поверхность, заставляют его временно покидать свою яму и переселяться в тихие места, заводи с песчаным дном и иногда в устья притоков, ранее очищающихся от мути. Но теплую дождевую воду после непродолжительного летнего дождя сом очень любит и подходит к образовавшимся ручейкам даже днем. Особенное беспокойство сом выказывает во время грозы и перед ее началом. В это время он уже не может лежать спокойно на дне, а держится верхних слоев, совершенно бесцельно плавая взад и вперед по своей яме; в ночную грозу он плавает всю ночь, и в такую пору поднимаются со дна омута даже самые древние его обитатели, самые крупные великаны сомовьего царства, олицетворяющие водяных. Действительно они поднимают такую возню, что трудно приписать ее рыбе. Плавая поверху, сомы перевертываются боком, редко высовывая голову, особенно днем. Всего чаще они заявляют о своем присутствии характерным сильным всплескиванием, дающим иногда большую волну. Сом выставляет вертикально свой могучий плес и затем с силой ударяет им вправо и влево по поверхности. Плещется сом, кроме самых крупных, впрочем, почти каждую ночь по зорям, выходя из ямы на жировку и возвращаясь в нее обратно. Иногда, как говорят, сом на заре дремлет, высунув голову на поверхность и плывя по течению.

Хотя, по мнению южнорусских рыбаков, жор сомов бывает на новолунии (по другим, также на ущербе), но тем не менее сомы кормятся ежедневно или, вернее, каждую ночь, хотя, может быть, и не с одинаковой жадностью. Каждый мелкий и средний сом, до 16 и 32 кг весом, выходит из своего дневного убежища около заката. Обыкновенно сом прежде всего обходит кругом всю яму, иногда несколько раз, затем поднимается вверх по течению, посещая преимущественно те места реки, которые изобилуют живцами. Случается, что за поисками пищи голодный сом очень удаляется от своего притона, но тем не менее к утру непременно возвращается домой. Надо полагать, что сомы, которые наблюдаются иногда дремлющими, выставив голову на поверхность, и плывущими по течению, – это те усталые странники, которые поднялись очень высоко. Вообще пути сомов на жировку, как и всякой другой рыбы, более или менее постоянны и известны каждому наблюдательному местному рыболову. Сомовьи тракты тем легче могут быть определены, что, даже плывя не на поверхности, а на дне, сом оставляет наглядные признаки своего присутствия. Когда он плывет мелким местом, то оставляет за собой светлую полосу, обозначающую его след, а на мелях впереди его идет как бы небольшая волна. Кроме того, сом чуть не постоянно «бурунит», т. е., плывя по дну, задевает разные предметы, из-под которых, так же как из-под доставаемых им раков и ракушек, выходят пузырьки воздуха. Эти пузырьки замечаются очень часто даже там, где грунт довольно твердый, а не илистый, что зависит от строения плавательного пузыря этих рыб, сообщающегося с пищеводом, почему сом может произвольно выпускать воздух из заднего прохода, подобно вьюну. В холодную погоду, ближе к осени, сом лежит на дне, целыми днями не выходя из ямы.

Сом, как рыба умеренных и даже теплых стран (почти все виды семейства сомов принадлежат тропическому климату), весьма чувствителен к холоду, а потому перестает кормиться и залегает раньше всех рыб, иногда даже (в средних губерниях) в сентябре. На нижней Волге в августе и сентябре сомы, месяц-два назад вернувшиеся в море после окончания нереста, опять поднимаются в реку и ложатся в глубокие ямы. Судя по словам Воронина, подобное же осеннее движение, только обратное, замечается и на Псковском озере. Прибылой сом, как известно, идет в сентябре массами в озера на зимовку. В октябре все сомы уже на зимних становищах. Всего охотнее сом ложится под глинистыми крутоярами, где берег подмыт и образовались большие печуры. Впрочем, кажется, большей частью сомы вырывают себе для зимовки отдельные ямы или, вернее, ложбины, глубиной иногда до 122 см, зарывая в ил всю голову с «кулаками». Таким образом, вся стая лежит почти сплошной массой, в один ярус, причем на них нередко ложится в несколько слоев другая крупная белая рыба, всего чаще сазаны, постоянные спутники сомов, которым, по причине своей быстроты, редко достаются в добычу даже летом. Зимой же сом вполне безопасен для всякой рыбы, так как совершенно неподвижен, ничего не ест и спит настолько глубоким сном, что не успевает опомниться и выказать сопротивление, когда его зацепили багром и вытаскивают на лед.

Ловля сомов на крючки с насадкой производится довольно разнообразными способами: жерлицами, на донные и поплавочные удочки и, наконец, плавом, с клоком. Но прежде чем перейти к описанию этих более или менее охотничьих методов ловли сомов, считаю необходимым дать более подробные сведения о времени и местах ловли, насадках и указать общие правила вытаскивания.

Лучшее время ловли бывает летом, по совершенном окончании нереста, т. е. после вывода сомят. Весенняя ловля, до нереста, подвержена многим случайностям и не везде бывает удобна, смотря по местности, она иногда продолжается (с апреля) до конца мая и даже начала июня. На Свияге, как говорят местные рыболовы, сом лучше всего берет в конце мая и начале июня, но это слишком поздно для весеннего и слишком рано (по местности) для летнего периода. С конца мая начинается летняя ловля только на юге и совпадает здесь со временем линяния раков, в средних же губерниях сомы начинают брать лишь в июле, даже в конце месяца (река Ворона); по замечанию клязьминских рыболовов, клев начинается с цветением шиповника и с того времени, как сомов начнет донимать пиявка, но дело, конечно, не в пиявках. Даже в низовьях Волги главная ловля производится с половины июля, когда идет обратно в море покатной сом, выметавший икру в ильменях и на речных разливах. Летний клев сома продолжается весь август и большую или меньшую часть сентября, смотря по погоде. Ловля бывает успешна только в теплую погоду, в холод же и продолжительное ненастье сомы лежат на дне и на жировку из ямы не выходят. По замечанию одних рыбаков, сомы всего лучше берут приманку в лунные ночи, хотя нельзя отрицать того, что в такое время сомы охотно выходят на мелкие места, где и ловятся, но вернее принять, вместе с большинством, что жор бывает около новолуния и на ущербе, вообще в темные ночи. Впрочем, местами в мае, т. е. до нереста, сомы лучше берут днем, чем ночью, да и в летнее время они всего чаще попадаются на утренней заре, перед восходом. Во время ночной грозы они жадно хватают насадку, если она только пущена близко от поверхности. Ночи, когда моросит небольшой дождь, должны считаться самым удобным временем для ловли сома: сомы любят свежую и тепловатую дождевую воду и попадаются в эту пору на снасти всего чаще (Домбровский).