Полная версия

Полная версияОборудование школьного физического кабинета

Рис. 4.23. Штативы универсальные

Рис. 4.24. Груз наборный и комплект гирь

Рис. 4.25. Выключатели и переключатели демонстрационные

Рис. 4.26. Реостаты демонстрационные

В методическом отношении демонстрации делают всякое явление более ясным для обучаемых, чем при словесном его описании, и содействуют более легкому усвоению и запоминанию фактов. Хорошо поставленная демонстрация повышает интерес обучаемых, действуя не только на их умственную, но и эмоциональную деятельность, на их воображение. Поэтому нужно учитывать не только учебно-методическое содержание демонстрации, но и ее эстетическую форму. Демонстратор (учитель или лаборант), помимо знаний и навыков экспериментальной техники, должен обладать также в некоторой мере эстетическим вкусом и чутьем.

Планируя занятия, учитель заботится, чтобы все важнейшие явления и законы были продемонстрированы. При этом следует соблюдать меру в отношении числа демонстраций: оно не должно быть слишком велико, чтобы не создавалось впечатления какой-то калейдоскопической пестроты и не затруднялось запоминание отдельных моментов; в то же время оно не должно быть скудным, иначе продолжительные промежутки словесного изложения между демонстрациями могут притупить внимание обучаемых. Если в ходе теоретических рассуждений, помимо окончательных результатов, можно проиллюстрировать и промежуточные, то следует, не откладывая до конца изложения, демонстрировать каждый промежуточный вывод в ходе занятия.

Демонстрационные опыты по физике носят преимущественно качественный характер. Количественные расчеты на основании данных опыта отнимают слишком много времени и внимания учащихся и должны находить свое место не в демонстрационном эксперименте, а в лабораторных работах. В крайних случаях, когда демонстрация носит количественный характер, показания приборов должны быть по возможности выражены целыми числами. Поэтому, создавая демонстрационное оборудование для учебно-технического комплекса, разработчики стремились избежать излишней чувствительности приборов, чтобы не сказывались посторонние влияния (например, в электрических приборах этого легко достигают подбором сопротивлений, включаемых последовательно или параллельно измерительной схеме прибора).

При проектировании демонстрационного оборудования учитывалось, что демонстрационные приборы и установки должны быть по-возможности просты и удобны для обозрения. Не должно быть видно второстепенных деталей, отвлекающих внимание учащихся. Если установка сложна, то ее доукомплектовывали различными наглядными методическими схемами, слайдами, кодотранспорантами, которые учитель может использовать для пояснения ее принципа действия.

Демонстрационное оборудование учебно-технического комплекса обладает хорошей видимостью. Это достигнуто конструкцией демонстрационных приборов, их дизайном, окраской, выбором наиболее выразительных индикаторов и т. п.

Демонстрационные приборы комплекса обеспечивают рациональную кратковременность опытов и их эффективность.

При разработке методических материалов для демонстрационных комплектов учитывается, что каждая демонстрация должна быть максимально убедительной и неправильные толкования должны быть исключены. С этой целью в методических материалах иногда рекомендовано проведение дополнительных демонстраций. Например, если в каком-либо опыте участвуют два тела различной массы, то рекомендуется не декларировать это различие на словах, а показать с помощью весов.

Достаточно крупные объекты демонстрируются учащимся непосредственно (при условии хорошей видимости со всех мест класса). При этом часто приходится прибегать к освещению прибора лампой или фонарем, в особенности когда внимание обучаемых должно быть обращено на сравнительно мелкие детали, например на стрелку, движущуюся по шкале. Осветительные лампы и фонари снабжены абажурами, чтобы их свет не попадал учащимся в глаза.

Мелкие объекты демонстрируются с помощью проекции на большой экран. С этой целью в состав учебно-технического комплекса входят средства увеличения микрообектов для их проецирования на большой экран через видеопроекционную аппаратуру.

Приборы, предназначенные для демонстраций, располагают на специальном демонстрационном столе кабинета физики, а также, в случае надобности, и в других местах кабинета с соблюдением определенных правил. Прежде всего на демонстрационном столе не должно быть ничего лишнего. Приборы должны стоять так, чтобы не заслонять друг друга и чтобы каждый из них был виден со всех мест кабинета; в этом учитель должен убедиться до занятия, посмотрев на приборы с разных мест. Важно также, чтобы приборы не заслоняли классную доску. В крайнем случае, если один прибор из-за недостатка места нужно поставить впереди другого, то ставит их так, чтобы впереди стоял тот прибор, который будет показан раньше и тотчас же убран.

Приборы, которые по своей конструкции плохо видны с боковых мест, по возможности ставят на дальний край стола, обратив прибор передней стороной к центру класса; к таким приборам относятся, например, электрометры и различные приборы со стрелкой, движущейся по шкале. Где бы ни стоял такой прибор, его лицевая сторона обращается к центру класса.

Устанавливают приборы на столе таким образом, чтобы учитель мог производить по возможности все манипуляции, стоя сзади стола, а не перед столом, чтобы не заслонять приборы.

Рассматривая содержание государственного стандарта общего образования по физике и примерных программ по физике для общеобразовательных учреждений, можно классифицировать демонстрационные опыты по глубине усвоения знаний.

Прежде всего это демонстрации, подтверждающие самые простые начальные сведения о физических явлениях и физических телах, как, например, увеличение размеров тела при нагревании, наличие веса у воздуха, наличие упругих свойств у газов и т. п. Необходимость в таких начальных опытах остается при изучении новых разделов курса физики на всех ступенях обучения в общеобразовательной школе.

После некоторого накопления представлений и понятий переходят к дальнейшему развитию этих понятий и установлению зависимости между физическими величинами. Следующая стадия обучения предъявляет и другие требования к демонстрационным опытам. Этим требованиям соответствует вторая группа демонстраций, которые помогают представить размеры конкретных физических величин (атмосферного давления, силы молекулярного сцепления, температуры кипения разных жидкостей и т. п.) и установить количественную и качественную зависимость между физическими величинами, то есть положить начало изучению физических законов (зависимость трения от силы нормального давления, закон Архимеда, определение силы давления жидкости на дно сосуда, закон Ома и т. д.).

Третья группа демонстрационных опытов вытекает из необходимости в процессе обучения показать применение законов физики в быту и технике. Эти опыты иллюстрируют наиболее существенные детали устройства и действия различных приборов и механизмов, например, рычага, водяных насосов, барометра, термометра, перископа, динамомашины, двигателя и т. п.

Когда обучаемые, разбирая тот или иной раздел курса физики, пройдут процесс обучения – от представлений и понятий к установлению связи и зависимости между понятиями и затем к практическим применениям физических законов, то в конце появляется необходимость закрепить и углубить полученные ранее знания.

Таким образом, возникает четвертая группа демонстрационных опытов для углубления знаний. Здесь демонстрируются более сложные явления, в которых изученные физические законы даются в сочетании, когда явление становится для обучаемых несколько неожиданным и иногда противоречит привычным для обучаемых представлениям.

К этой группе опытов относятся, например: обрывание, по желанию демонстратора, верхней или нижней нити у тяжелого подвешенного груза (инерция), плавание картезианского водолаза, кипение воды при пониженном давлении в колбе, охлажденной снегом, и т. п.

Чтобы эти опыты не превращались просто в интересные необъяснимые «фокусы», их ставят тогда, когда учащиеся имеют необходимый запас знаний для их понимания. Число таких опытов должно быть ограничено, и содержание их согласовано с основной целью урока.

Демонстрационное оборудование, входящее в состав учебно-технического комплекса, полностью удовлетворяет выше изложенным методическим задачам демонстрационного физического эксперимента в общеобразовательной школе.

Модуль «Оборудование демонстрационное» состоит из четырех блоков:

• демонстрационное оборудование по механике;

• демонстрационное оборудование по молекулярной физике и термодинамике;

• демонстрационное оборудование по электродинамике;

• демонстрационное оборудование по оптике и квантовой механике.

Блок «Демонстрационное оборудование по механике» позволяет проводить демонстрации по основным законам механики и базируется на наборе для демонстрации относительности механического движения, комплекте для изучения поступательного движения, комплекте для изучения вращательного движения, наборе по статике.

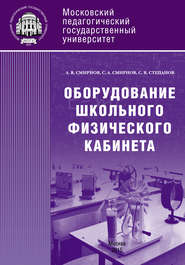

Набор для демонстрации относительности механического движения (рис. 4.27) предназначен для демонстрации опытов по относительности движения, явлений, происходящих в разных системах отсчета, теорем сложения скоростей и перемещений. В набор входят: монорельс, согласованный с классной доской, подвижная система отсчета, движущаяся по монорельсу, и детали, предназначенные для проведения опытов.

Рис. 4.27. Комплект для демонстрации относительности механического движения

Набор позволяет проводить следующие демонстрации:

• иллюстрация основных понятий кинематики: системы отсчета, траектории перемещения, проекции вектора перемещения и их относительности;

• инвариантность модуля вектора перемещения;

• теорема сложения перемещений;

• относительность скоростей;

• свободное падение шарика в неподвижной и подвижной системах отсчета;

• наблюдение движения тела, брошенного горизонтально в неподвижной и подвижной системах отсчета;

• взаимодействие тел в неподвижной системе отсчета;

• закон сохранения импульса;

• независимость действия сил;

• взаимодействие тел в подвижной системе отсчета;

• инвариантность закона сохранения в инерциальной системе отсчета;

• взаимодействие тел в инерциальной системе отсчета;

• инерциальный акселерометр.

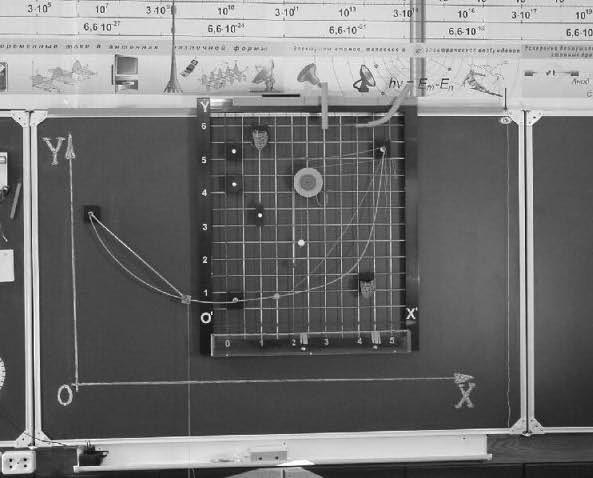

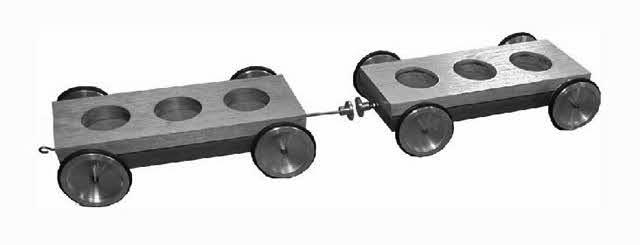

Рис. 4.28. Комплект для изучения поступательного движения

Комплект для изучения поступательного движения (рис. 4.28) включает в себя скамью длиной 1,2 м с двумя тележками массой по 0,12 кг, движущимися на магнитной подвеске, неподвижный блок и основание для подвешивания стальных шаров на определенном расстоянии друг от друга. Все эти элементы крепятся на магнитах к металлической классной доске. В комплект входит груз для тележек, позволяющий увеличивать массу тележки в два раза, два груза изменяемой массы для подвешивания их на нити, перекинутой через блок, два шарика одинаково й массы диаметром 18 мм и шарик, масса которого в 4 раза меньше. Для проведения измерений в комплекте имеются два датчика момента времени, позволяющие регистрировать движение тележек, шариков и вращение блока. Каждая из тележек имеет два съемных флажка, а на блок установлен диск с чередующимися прозрачными и непрозрачными секторами. Датчики подключаются к компьютерному измерительному блоку или цифровому секундомеру.

Комплект позволяет проводить следующие демонстрации:

• равномерное и неравномерное движение;

• понятие средней скорости;

• определение мгновенной скорости;

• определение ускорения при равноускоренном движении;

• изучение зависимости скорости от времени при равноускоренном движении;

• путь, пройденный телом при равноускоренном движении с нулевой начальной скоростью;

• определение ускорения свободного падения;

• проявление инерции;

• зависимость ускорения от величины действующей на тело силы и от его массы;

• движение системы тел в поле силы тяжести;

• движение тела по наклонной плоскости без трения;

• движение тела по наклонной плоскости с трением;

• изучение закона сохранения импульса;

• упругий удар;

• сохранение механической энергии в поле силы тяжести;

• период колебаний математического маятника.

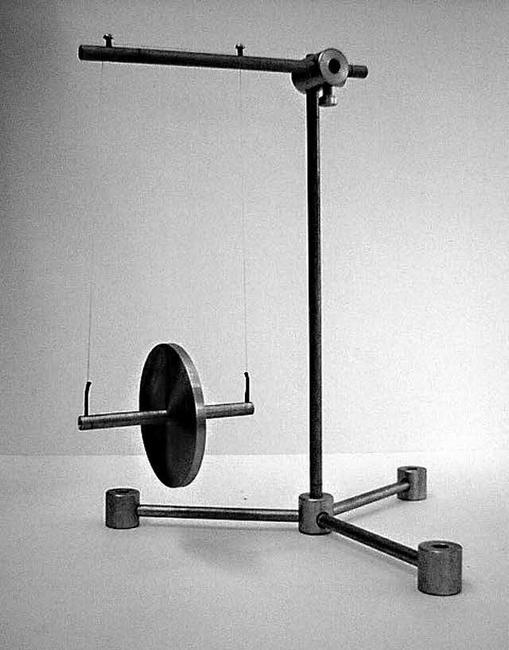

Комплект для демонстрации вращательного движения (рис. 4.29) включает в себя массивное основание и подвижную конструкцию, вращение которой с требуемой угловой скоростью (в диапазоне от 0,1 до 2,5 об/с) обеспечивается за счет электрического привода. Частота вращения системы может измеряться с помощью цифрового секундомера или датчика момента времени, подключенного к компьютерной измерительной системе. На вращающейся конструкции в зависимости от задач конкретного эксперимента устанавливаются следующие принадлежности: один или два груза, блок для соединения вращающего груза с неподвижным измерительным устройством, устройство для запуска шарика, пластина с улавливателем шарика.

Комплект позволяет выполнить следующие демонстрации:

• определение силы, необходимой для удержания тела на заданной криволинейной траектории;

• моделирование метода определения скорости молекул газа в опыте Штерна;

• движение тела в неинерциальной системе отсчета;

• модель маятника Фуко;

• моделирование центробежного регулятора.

Рис. 4.29. Комплект для изучения вращательного движения

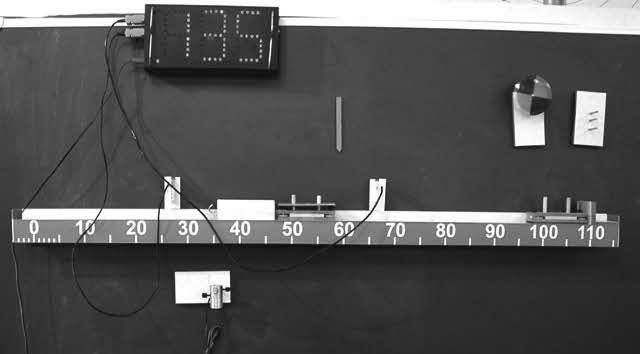

Набор по статике (рис. 4.30) предназначен для формирования понятий «момент силы», «центр тяжести», правил сложения сил; используется при изучении равновесия твердого тела. В состав набора входят: три трубчатых динамометра (предел измерения 3 Н, цена деления 0,5 Н, погрешность 0,25 Н); два постоянных магнита; два блока со съемными петлями; два набора из пяти грузов массой по 50 г; одна пластина неправильной формы весом 0,5 Н с отверстием; один стержень с петлями; один угольник для измерения плеч; две пружины; три нити длиной 140, 240 и 270 мм; пять проволочных крючков; стальной лист 42 × 90 см.

Рис. 4.30. Набор по статике

Набор позволяет проводить следующие демонстрации:

• сложение сил и условия равновесия материальной точки;

• условия равновесия твердого тела, имеющего ось вращения;

• сборка и конструирование кронштейнов;

• формирование понятия «момент силы»;

• условия равновесия сил на рычаге, подвижном и неподвижном блоках;

• исследование сил упругости;

• нахождение центра масс.

Рис. 4.31. Трубка Ньютона с насосом Камовского

Рис. 4.32. Тележки легкоподвижные

Рис. 4.33. Призма наклоняющаяся с отвесом

Рис. 4.34. Маятник Максвелла

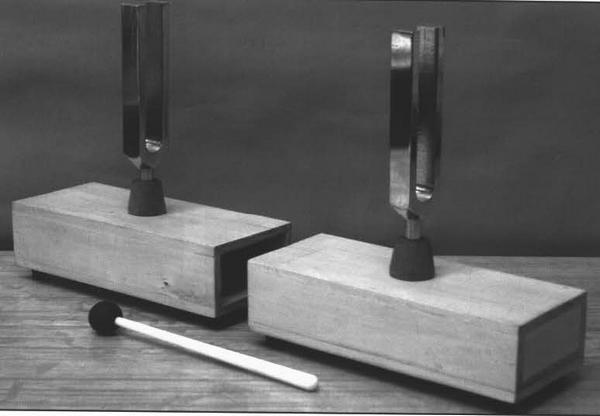

Рис. 4.35. Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком

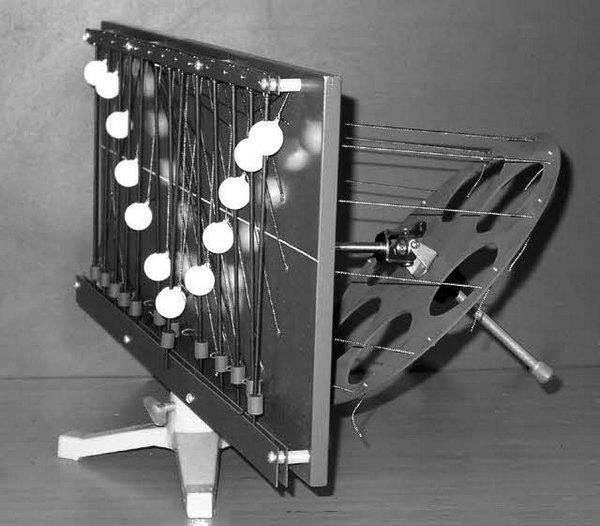

Рис. 4.36. Машина волновая

Рис. 4.37. Простые механизмы (рычаг, наклонная плоскость, блок) и трибометр

Рис. 4.38. Датчик измерения давления в жидкости

Рис. 4.39. Шар Паскаля

Рис. 4.40. Сообщающиеся сосуды

Кроме перечисленных выше комплектов и наборов, в состав блока входят независимые друг от друга приборы, позволяющие демонстрировать: падение различных тел в вакууме (трубка Ньютона, рис. 4.31); упругое взаимодействие легкоподвижных тележек (рис. 4.32); виды и условия устойчивости твердых тел (рис. 4.33); переход потенциальной энергии тела в кинетическую энергию поступательного движения центра масс и вращения (маятник Максвелла, рис. 4.34); звуковые колебания частотой 440 Гц (камертон «ля» первой октавы, рис. 4.35); моделирование колебательных и волновых движений с возможностью изменения частоты и амплитуды колебаний (машина волновая, рис. 4.36); устройства простых механизмов (рычаг, наклонная плоскость, блок, полиспаст); трения покоя и скольжения; зависимость силы трения от состояния трущихся поверхностей и силы давления (трибометр, рис. 4.37); изменение давления внутри жидкости с глубиной погружения (рис. 4.38); передачу давления жидкостями (шар Паскаля, рис. 4.39); закон сообщающихся сосудов (рис. 4.40); действие жидкости на погруженное в нее тело, измерение выталкивающей силы, закон Архимеда (рис. 4.41).

Рис. 4.41. Прибор – ведерко Архимеда

Блок «Демонстрационное оборудование по молекулярной физике и термодинамике» позволяет проводить демонстрации по основным явлениям и законам молекулярной физики и термодинамики, изучаемым в основной и средней (полной) общеобразовательной школе, и включает в себя: комплект для демонстрации тепловых явлений, приборы для изучения газовых законов, набор приборов для демонстрации теплового расширения, набор приборов для демонстрации видов теплопередачи, наборы тел равной массы и равного объема.

Комплект по тепловым явлениям (рис. 4.42) используется для демонстрации явлений и закономерностей, изучаемых в разделе «Молекулярная физика и термодинамика» курса физики основной школы. Комплект используется совместно с компьютерным измерительным блоком (см. «Измерительные приборы», рис. 4.11).

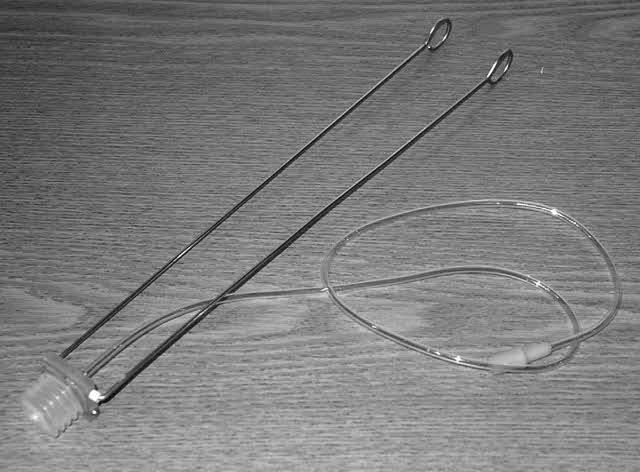

Рис. 4.42. Комплект для демонстрации тепловых явлений

В комплект входит 2 датчика для измерения температуры в пределах 0–120 °C, термопара в качестве датчика температуры для измерения в пределах 0–1000 °C, шприц 50 мл с резиновым поршнем, стакан термостойкий, пробирка с пробкой, пробирка с отводом, набор металлических образцов, ложка для плавления кристаллических и аморфных образцов, набор стержней из различных материалов для изучения теплопроводности твердых тел, пленка черная и белая для демонстрации передачи тепла излучением, теплоизолирующая перегородка для стакана термостойкого, тонкостенная стеклянная трубка, проволока термопарная и наковальня для экспериментов, показывающих переход механической энергии во внутреннюю при ударе.

Комплект позволяет проводить следующие демонстрации:

• превращение механической энергии во внутреннюю энергию при ударе;

• изменение внутренней энергии за счет работы сил трения;

• изменение внутренней энергии при сжатии и расширении газа;

• теплопроводность;

• конвекция;

• перенос энергии излучением;

• количество теплоты и удельная теплоемкость;

• удельная теплота сгорания топлива;

• плавление и отвердевание кристаллических тел;

• испарение жидкости;

• кипение жидкости.

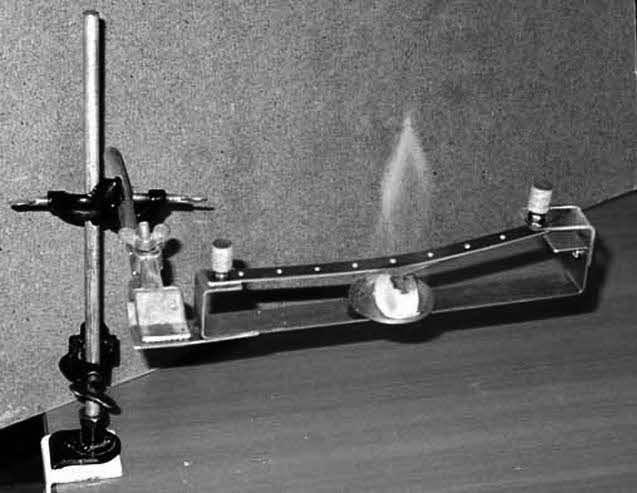

Прибор для изучения газовых законов (рис. 4.43) имеет в своем составе герметичный резервуар, заполненный воздухом. Объем этого резервуара (150–250 мл) изменяется под действием внешней силы (для демонстрации изотермического процесса) и под действием расширяющегося газа (для демонстрации изобарического процесса) или остается постоянным (для демонстрации изохорического процесса). Параметры газа, представляющие интерес в демонстрируемом процессе, измеряются датчиками, подключенными к компьютерной измерительной системе, или цифровыми и аналоговыми приборами.

Рис. 4.43. Прибор для изучения газовых законов с манометром

а) модель термического реле

б) биметаллическая пластина со стрелкой-указателем

в) шар с кольцом

Рис. 4.44. Набор приборов для демонстрации теплового расширения

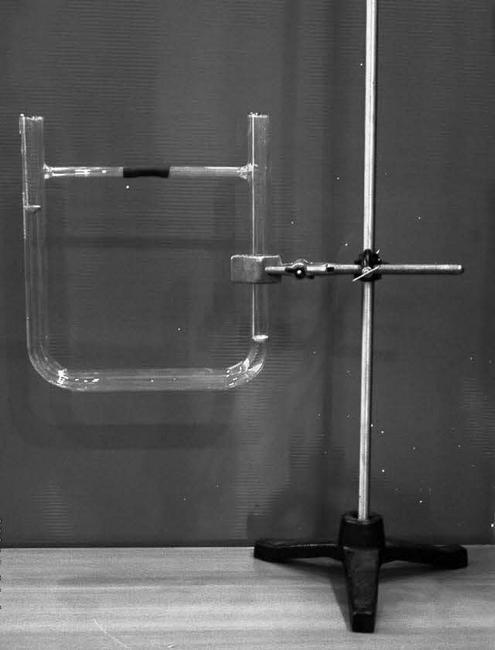

Набор приборов для демонстрации теплового расширения (рис. 4.44) предназначен для наблюдения явления теплового расширения и его практического использования. Набор включает: биметаллические пластины – с моделью термического реле (рис. 4.44а) и со стрелкой-указателем (рис. 4.44б) и шар с кольцом (рис. 4.44в).

Шар с кольцом предназначен для демонстрации изотропного расширения металла при нагревании.

Прибор состоит из штатива, металлического кольца и шара. При температуре шара выше температуры кольца на 80 °C шар застревает в кольце и держится на нем до выравнивания температуры.

Пластины биметаллические предназначены для демонстрации теплового расширения двух разных металлов; изготовлены из алюминия и стали. При одинаковом нагревании пластины происходит ее изгибание. В одном из приборов это явление демонстрируется с использованием стрелки, в другом – за счет замыкания электрической цепи. Таким образом иллюстрируется практическое использование явления теплового расширения.

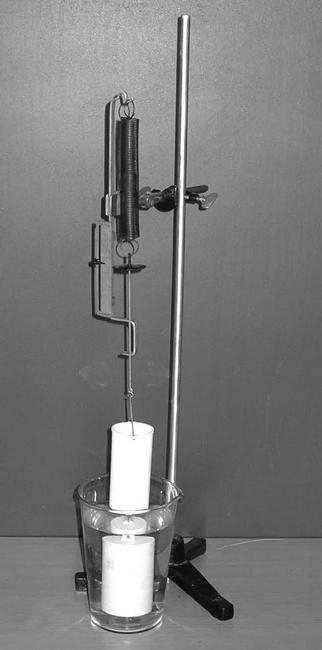

Набор приборов для демонстрации видов теплопередачи (рис. 4.45) позволяет показать и сравнить три вида теплопередачи: конвекцию, теплопроводность и излучение.

В состав набора входят:

1) Трубка для демонстрации конвекции в жидкости (рис. 4.45а). Предназначена для исследования явления конвекции в воде при ее нагревании. Представляет собой U-образную стеклянную трубку диаметром 22 мм. К прибору прилагаются две ложечки с ручками разной длины. Габаритные размеры – 260 × 228 × 25 мм.

2) Прибор для демонстрации теплопроводности твердых тел (рис. 4.45б).

Предназначен для сравнения теплопроводности алюминия, стали и меди. Представляет собой металлический диск, в который вворачиваются три стержня из указанных выше металлов. Под диском расположена площадка для сухого горючего. При демонстрации вдоль стержней укрепляются с помощью пластилина гвоздики длиной 30–50 мм.

3) Теплоприемники (рис. 4.45в).

Предназначены для исследования теплопередачи, которая осуществляется тепловым электромагнитным излучением нагретых тел, позволяют сравнить поглощение светлой и темной поверхностями.

а) трубка для демонстрации конвекции в жидкости

б) прибор для демонстрации теплопроводности твердых тел

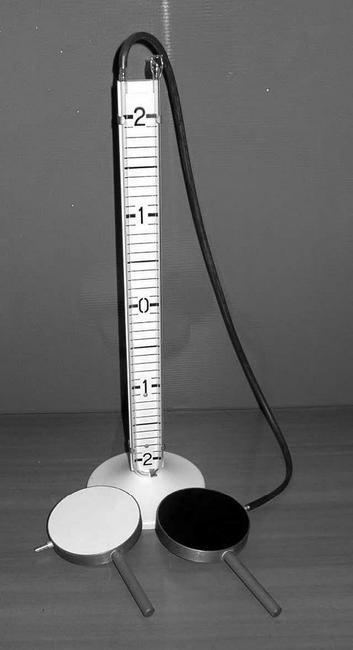

в) теплоприемники с манометром жидкостным

Рис. 4.45. Набор приборов для демонстрации видов теплопередачи

Диаметр теплоприемника 100 мм, толщина 20 мм. Одна из поверхностей теплоприемника белая, вторая – черная (матовая).