Полная версия

Полная версияОборудование школьного физического кабинета

Источник электропитания (рис. 4.80) обеспечивает преобразование переменного напряжения величиной 42 В, частотой 50 Гц в переменное и постоянное напряжение величиной 2; 4; 6; 8; 10; 12 В при допустимом токе нагрузки не более 3 А, стабилизированное напряжение 9 В при токе до 1 А, прибор имеет защиту от короткого замыкания.

Рис. 4.80. Источник электропитания для практикума

Набор электроизмерительных приборов для практикума (рис. 4.81) включает: миллиамперметры постоянного тока (50–0–50 мА; 5–0–5 мА); милливольтметры постоянного тока (50–0–250 мВ; 10–0–50 мВ; 5–0–50 мВ); миллиамперметры переменного тока (0–50 мА; 0–5 мА); вольтметры переменного тока (10–0–50 В; 1–0–15 В).

Рис. 4.81. Набор электроизмерительных приборов для практикума

Рис. 4.82. Набор оборудования для практикума по электродинамике

Набор оборудования для практикума по электродинамике (рис. 4.82) включает: цифровой мультиметр, конденсатор 1 мкФ – 6 шт., конденсатор 4,7 мкФ, конденсатор 2200 мкФ, конденсатор 4700 мкФ, резистор 0,51 Ом; резистор 10 Ом; резистор 68 Ом; резистор 360 Ом; резистор 1 кОм, резистор 20 кОм, переменный резистор 150 Ом, диод, светодиод, транзистор, терморезистор, фотоэлемент и дроссель, соединительные провода – 9 шт. Элементы электрических цепей размещены на панелях с магнитными основаниями. Цифровой мультиметр, входящий в состав набора, измеряет постоянное и переменное напряжение, силу постоянного тока, электрическое сопротивление, причем переменное напряжение должно измеряться в диапазоне 2 В.

Набор обеспечивает выполнение лабораторных работ:

• наблюдение процесса зарядки и разрядки конденсатора;

• определение заряда и емкости конденсатора;

• изучение последовательного соединения конденсаторов;

• изучение параллельного соединения конденсаторов;

• изучение явления самоиндукции;

• изучение зависимости сопротивления металла от температуры (на примере лампы накаливания);

• изучение вольт-амперной характеристики германиевого диода;

• изучение зависимости сопротивления полупроводника от температуры;

• проверка исправности транзистора;

• работа транзистора в режиме электронного ключа;

• работа транзистора в усилительном режиме;

• определение индуктивности катушки;

• изучение последовательной цепи переменного тока;

• определение емкости конденсатора;

• изучение резонанса в электрическом колебательном контуре;

• определение cos j в цепи переменного тока;

• измерение действующего и амплитудного значений переменного напряжения;

• изучение работы фотоэлектрического преобразователя;

• изучение зависимости освещенности объекта от расстояния до источника света;

• изучение зависимости освещенности от угла падения световых лучей.

Весы технические (рис. 4.83) предназначены для определения массы тел от 10 до 200 г при выполнении работ лабораторного практикума.

Рис. 4.83. Весы технические

Прибор для изучения деформации растяжения проволоки (рис. 4.84) предназначен для исследования упругих свойств меди.

Рис. 4.84. Прибор для изучения деформации растяжения проволоки

Трансформатор разборный (рис. 4.85) обеспечивает выполнение работ практикума:

• изучение работы трансформатора в холостом режиме и исследование зависимости напряжения вторичной обмотки от числа витков;

• рабочий режим работы трансформатора и исследование зависимости тока первичной обмотки от мощности нагрузки;

• измерение КПД трансформатора.

Рис. 4.85. Трансформатор разборный

Комплект для изучения тока в вакууме (рис. 4.86) предназначен для наблюдения действия магнитного поля на электроны и влияния этого поля на силу анодного тока, позволяет исследовать вольт-амперные характеристики диода и триода. В состав комплекта входят: триод – плоский вакуумированный сосуд с тремя электродами (катод, анод, сетка), расположенный в корпусе прямоугольной формы; блок питания. Триод – вакуумированный сосуд прямоугольной формы. Катод выполнен в виде металлических нитей. Они при нагревании излучают электроны (явление термоэлектронной эмиссии). Анод – металлическая пластина, покрытая люминофором, который светится при ударе электронов. Сетка выполнена в виде проволочной сетки, расположенной между нитями катода и пластиной анода. Напряжение питания прибора 42 В; максимальный анодный ток 200 мА; напряжение на сетке –10 ÷ +30 В.

Рис. 4.86. Комплект для изучения тока в вакууме

Комплект обеспечивает проведение работ:

• наблюдение действия магнитного поля на электроны;

• наблюдение зависимости анодного тока от действия магнитного поля на электроны;

• исследование анодной характеристики вакуумного диода;

• исследование зависимости анодного тока от напряжения накала;

• исследование зависимости анодного тока от напряжения между сеткой и катодом.

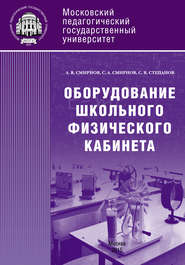

Прибор для изучения взаимодействия тока и магнита (рис. 4.87), предназначен для исследования магнитного поля на основе взаимодействия тока и магнита. Принцип действия прибора основан на взаимодействии магнита, подвешенного к рычагу весов, и прямолинейной части катушки. На панели из органического стекла, согласованной с основанием весов учебных, укреплена катушка специальной формы из 50 витков. В катушке имеется прямолинейный участок. Прибор комплектуется подковообразным магнитом.

Прибор обеспечивает выполнение работ:

• исследование силы Ампера;

• измерение индукции магнитного поля;

• изучение явления электромагнитной индукции.

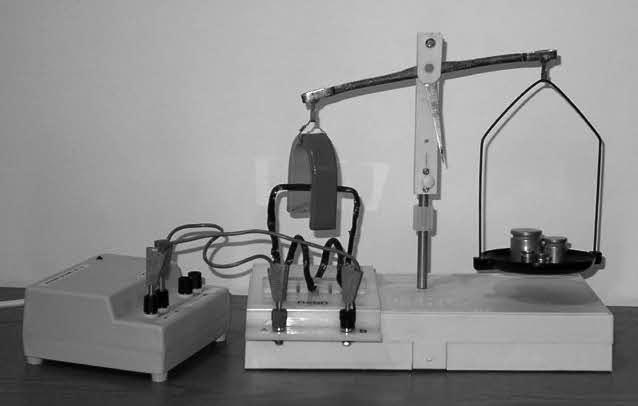

Прибор для исследования магнитного поля (рис. 4.88), предназначен для проведения лабораторных работ практикума по исследованию магнитного поля. На основании укреплены рамка на опорах с токосъемниками, коллектор, динамометр. Конструкция обеспечивает два способа подачи тока в катушку: через щетки и коллектор и через токосъемники. Напряжение питания прибора 5 В, максимальный ток 2 А.

Рис. 4.87. Прибор для изучения взаимодействия тока и магнита

Рис. 4.88. Прибор для исследования магнитного поля

Прибор обеспечивает выполнение работ:

• измерение индукции магнитного поля;

• исследование принципа действия генератора переменного тока;

• исследование принципа действия генератора постоянного тока;

• исследование явления электромагнитной индукции.

Комплект для исследования преобразования энергии света в электрическую энергию (рис. 4.89) состоит из солнечной батареи, собранной из фотопластин 20 × 30 мм, и микродвигателя, согласованного по мощности и напряжению с солнечной батареей.

Рис. 4.89. Комплект для исследования преобразования энергии света в электрическую энергию

Комплект обеспечивает выполнение работ:

• измерение ЭДС солнечной батареи;

• исследование работы солнечной батареи под нагрузкой;

• работа электродвигателя от солнечной батареи.

Набор «Электролит» (рис. 4.90) предназначен для исследования особенностей протекания тока в жидкостях и действия магнитного поля на движущиеся ионы. Набор включает: круглую кювету с закрепленным в центре нее медным электродом, электрод съемный, закрепляемый на бортике кюветы. К электрической цепи электроды подключают проводами с пружинными зажимами. Катодом служит съемный электрод. Напряжение питания прибора 4,5 В, объем кюветы 180 мл, масса съемного электрода 3 г.

Рис. 4.90. Набор «Электролит»

Набор обеспечивает выполнение работ:

• определение величины заряда электрона;

• исследование действия магнитного поля на движущиеся заряды.

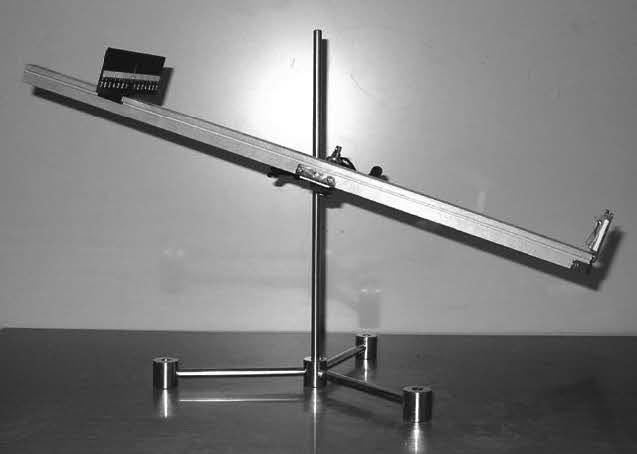

Прибор для изучения движения тела по окружности (рис. 4.91) предназначен для проведения самостоятельных исследований по кинематике и динамике движения материальной точки по окружности. Большой момент инерции вращающейся системы обеспечивает устойчивость вращения. Прибор снабжен фиксатором максимального отклонения.

Рис. 4.91. Прибор для изучения движения тела по окружности

Прибор обеспечивает выполнение работ:

• измерение периода, частоты и угловой скорости вращения;

• измерение центростремительной силы;

• проверка второго закона Ньютона;

• исследование работы центробежного акселерометра;

• исследование движения конического маятника.

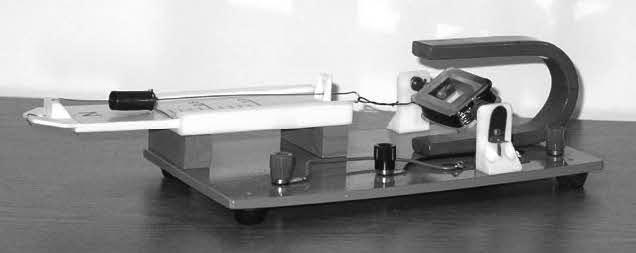

Прибор для измерения длины световой волны (рис. 4.92) предназначен для изучения явления дифракции и действия дифракционной решетки. Прибор состоит из деревянного бруска дли ной 532 мм со шкалой, разделенной на сантиметры и миллиметры, и шарнира на стержне. К торцу бруска прикреплена рам ка, в которую вставляют дифракционную решетку. Плоскость решетки проходит через нулевое деление шкалы, нанесенной на бруске. Вдоль бруска по боковым пазам перемещается движок с экраном, имеющим четкую оцифрованную миллиметровую шкалу с нулевым делением посередине. Над нулевым делением шкалы в экране вырезано окно размерами 10 × 4 мм и прорезана узкая прицельная щель. К прибору прилагается дифракционная решетка, имеющая 100 штрихов на 1 мм.

Рис. 4.92. Прибор для измерения длины световой волны

Прибор обеспечивает выполнение работ:

• наблюдение явления дифракции;

• измерение длины световой волны.

Блок «Оборудование лабораторно-вспомогательное и материалы» обеспечивает подготовку и проведение лабораторных работ. Блок включает: набор лабораторных приспособлений, принадлежностей и материалов, набор инструментов.

Набор лабораторных приспособлений и принадлежностей укомплектован: штативы лабораторные (рис. 4.93) (16 шт.), струбцины (16 шт.), линейки стальные 20 см. (15 шт.), посуда лабораторная (15 компл.), калориметры (15 шт.), крючок из проволоки для опускания и вынимания калориметрических тел из воды (15 шт.), пинцеты (15 шт.), пипетки (15 шт.), плитка электрическая лабораторная (1 шт.), кастрюля эмалированная 3-литровая (1 шт.), кружка металлическая эмалированная (1 шт.), чайник 5-литровый (1 шт.), ерши для мытья посуды (3 шт.), набор материалов для пайки (1 компл.).

Рис. 4.93. Штатив лабораторный

Набор инструментов укомплектован набором слесарных инструментов (1 компл.) и набором электромонтажных инструментов (1 компл.).

Глава 5

Лабораторное хозяйство кабинета физики

5.1. Хранение оборудования

Как наиболее рационально хозяйствовать в кабинете? Разберем это на примере, в котором кабинет физики состоит из одного класса и лаборантской.

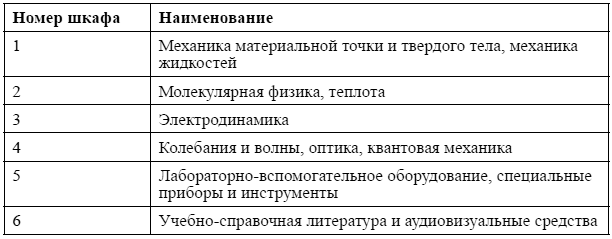

В такой кабинет рекомендуется приобретать двенадцать шкафов. Шесть из них устанавливают в лаборантской, остальные шесть в классе. Для удобства работы шкафы нумеруют. Номера с первого по шестой присваивают шкафам, расположенным в лаборантской, с седьмого по двенадцатый – в классе. Полки в шкафах также нумеруют снизу вверх. Между полками крепят таблички с наименованиями разделов. Распределение приборов в шкафах должно обеспечить оперативность подготовки эксперимента и не затруднять поддержание заведенного порядка при хранении.

Учебное оборудование кабинета физики разделяют на демонстрационное, лабораторное для фронтальных работ, лабораторное для физического практикума, лабораторно-вспомогательное и специальное.

Демонстрационные приборы удобно хранить в лаборантской по следующим разделам курса физики: механика материальной точки и абсолютно твердого тела, механика жидкостей и газов, молекулярная физика, теплота, электродинамика, колебания и волны, оптика и квантовая физика. Учитывая перечисленные разделы, шкафы можно заполнить согласно табл. 5.1.

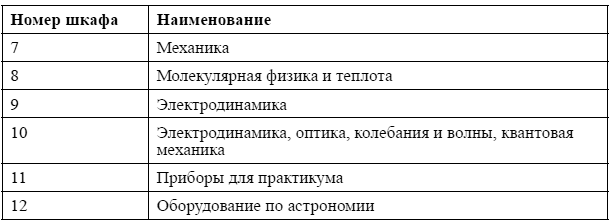

Лабораторные приборы хранят в классе. Одинаковые приборы комплектуют в лотки. На лотках крепят таблички с наименованиями приборов и номером лотка. Лабораторные приборы для физического практикума можно комплектовать в лотки по наименованиям работ. В этом случае в лоток, кроме приборов, кладут инструкцию по выполнению работы и перечень приборов, хранящихся в других местах.

Некоторые приборы по разным соображениям размещают не в одном, а в двух и более лотках. Например, наборы грузов – по 10 штук на двух подносах, так как наборы имеют общую массу 12 кг, что в два раза превышает допустимую норму для учащихся при переносе тяжестей.

Диски, желоба, штативы и т. п. удобнее хранить без лотков. Лотки предназначены только для вполне определенного комплекта приборов. Для каждого лотка в шкафу закреплено определенное место.

Хранят лабораторные приборы для фронтальных работ по тем же разделам курса физики, что и демонстрационные приборы. С учетом всего вышеперечисленного, шкафы, расположенные в классе, можно заполнить согласно табл. 5.2.

Внутри шкафов приборы распределяют по размерам и, главным образом, по высоте. Соответственно этому на различной высоте расставляют полки. В верхней части размещают более высокие и легкие приборы; в нижней – более тяжелые.

Порядок в шкафах обычно зависит от личных качеств персонала, пользующегося приборами.

Существует ряд приборов и приспособлений, габариты которых не позволяют хранить их в шкафу. Например, трубки Ньютона, монорельсы, тележки и т. п. Для таких приборов выделяют специальные места в лаборантской. Например, трубку Ньютона можно подвесить на боковую стенку шкафа.

Таблица 5.1

Таблица 5.2

5.2. Хранение печатных и аудиовизуальных пособий

Как видно из табл. 5.1, шкаф № 6 отводят для хранения учебно-справочной литературы и аудиовизуальных средств. В этом шкафу хранят справочно-библиографический аппарат кабинета физики (СБА) – база справочно-библиографического обслуживания учителя. Заведующий кабинетом и учителя физики, работающие в кабинете, ведут разнообразные каталоги и картотеки, тематика которых соответствует профилю физического кабинета, содержанию и направленности учебно-воспитательного процесса.

Особенно тщательно собирают справочные и библиографические издания, которые составляют важную часть СБА – справочно-библиографический фонд. Наконец, учителя сохраняют копии составленных ранее списков литературы к урокам, если предполагают возможность повторения этих уроков.

Без СБА учитель, готовя урок, просматривает подряд книги или «напрягает» свою память. И тот и другой способы весьма ненадежны. СБА позволяет использовать книжные фонды не только своего кабинета, но и кабинетов физики соседних школ, школьных и районных библиотек.

Одним из наиболее важных вопросов на пути создания СБА является определение тематики рубрик. От его удачного решения зависит эффективность библиографического аппарата. В основу тематик следует закладывать программы по физике для средней общеобразовательной школы. При составлении рубрик необходимо учитывать программы по астрономии, факультативным и прикладным курсам, проводимым в кабинете. Следует также отразить элементы политехнизма, научно-технический прогресс, историю физики, основы воспитания и т. д. Библиографические пособия, задачники, учебники, списки литературы к урокам и другие учебные пособия, охватывающие одновременно несколько разделов школьной программы по физике, нужно выделить в отдельные рубрики. В качестве примера приведен вариант рубрик СБА кабинета физики, в основу которого положен базовый курс физики для одиннадцатилетней школы.

1. Астрономия.

1.1. Движение небесных тел.

1.2. Методы астрономических исследований.

1.3. Практические основы астрономии.

1.4. Природа тел Солнечной системы.

1.5. Строение и эволюция Вселенной. Звезды и Солнце.

2. Библиографические пособия.

2.1. Издания.

2.2. «Скрытые» пособия.

3. Задачники.

3.1. Повышенной трудности.

3.2. По прикладной физике.

3.3. По элементарной физике.

4. Занимательная физика.

5. Информатика.

6. История физики.

7. Квантовая физика.

8. Курс прикладной физики.

9. Лабораторный практикум.

9.1. 9 класс.

9.2. 10 класс.

9.3. 11 класс.

10. Методика преподавания физики.

10.1. 1-я ступень.

10.2. 2-я ступень.

11. Механика.

11.1. Взаимодействие тел. Давление. Механическая работа. Мощность. Энергия.

11.2. Законы сохранения энергии.

11.3. Основы динамики.

11.4. Основы кинематики.

11.5. Механические колебания и волны.

12. Молекулярная физика.

12.1. Основы МКТ.

12.2. Основы термодинамики.

12.3. Первоначальные сведения о строении вещества.

12.4. Тепловые явления.

13. Научно-технический прогресс.

14. Педагогика и психология.

15. Прочая литература.

16. Приборы и приспособления.

17. Световые явления.

18. Списки литературы к урокам.

19. Техника.

20. Учебники.

21. Факультативный курс.

22. Эксперимент.

22.1. 7 класс.

22.2. 8 класс.

22.3. 9 класс.

22.4. 10 класс.

22.5. 11 класс.

23. Электродинамика.

23.1. Законы постоянного тока.

23.2. Магнитное поле.

23.3. Электрические и электромагнитные явления.

23.4. Электрический ток в различных средах.

23.5. Электрическое поле.

23.6. Электромагнитные волны.

23.7. Электромагнитные колебания.

23.8. Электромагнитная индукция.

23.9. Элементы теории относительности.

После составления рубрик приступают к практической реализации СБА. Заготавливают на первый случай 1000 карточек размером 100 × 150 мм из плотной бумаги. (Изготовление карточек можно выполнить через шефствующую над школой организацию.) На лицевой стороне карточки записывают название книги, журнала или статьи. На этой стороне отмечают и местонахождение литературы. На обратную сторону карточки заносят краткую аннотацию.

Затем описывают литературу, имеющуюся в кабинете физики и дома у учителей, работающих в кабинете. После этого приступают к анализу материалов по физике, находящихся в школьной библиотеке и библиотеке методического центра. Связавшись с заведующими кабинетами физики соседних школ, выявляют литературу, имеющуюся в их кабинетах, и предлагают им в свою очередь использование фондов своего кабинета.

Преимущества СБА в том, что он указывает кратчайший путь получения литературных источников.

Книги хранят строго по разделам составленных рубрик СБА.

Здесь же хранят и комплект дидактических материалов для каждого класса, а также картотеку контрольных работ, задач и упражнений, соответствующих индивидуальным особенностям учащихся, и картотеку подготовки учителя к уроку с указанием класса, темы, вопроса программы.

В кабинете физики имеется довольно большой фонд экранно-звуковых пособий, которые удобно хранить в специальных, выпускаемых промышленностью укладках в этом же шкафу № 6.

Таблицы хранят в специальных ящиках, называемых плакатницами. Как правило, плакатницы размещают в классе рядом с классной доской. Таблицы и плакаты, наклеенные на ткань, хранят на специальных подвесах в лаборантской.

Для удобства пользования аудиовизуальными пособиями учитель создает картотеку. Список составляется в порядке прохождения тем программы. Пособия необходимо аннотировать, т. е. в карточках следует дать краткое описание информации, находящейся в пособии.

5.3. Профилактическое обслуживание приборов

Почти все приборы кабинета физики нуждаются в периодическом обслуживании: профилактическом осмотре, наладке, регулировке, чистке и т. п. Как правило, занимается этой работой лаборант, но наиболее сложные работы заведующий кабинетом проводит сам.

Если пренебрегать профилактическим обслуживанием и, например, вовремя не почистить контакты электрических соединений, не подтянуть ослабевшие гайки и винты, не протереть магнитные головки и т. п., то прибор впоследствии станет нуждаться в текущем ремонте, а то и совсем может выйти из строя.

В технических паспортах приборов и их описаниях указаны сроки, через которые следует проводить обслуживание прибора, с указанием работ. На основании этих данных составляется график профилактического обслуживания приборов кабинета физики. Для этих целей удобно создать картотеку, основным параметром которой является срок обслуживания прибора. Карточки с названиями приборов, которые должны обслуживаться в первую очередь, находятся впереди. После проведения работ карты переносят в конец картотеки с учетом срока следующего обслуживания. Если после осмотра обнаружено, что прибор требует ремонта, то его карту переносят в картотеку текущего ремонта приборов, основной параметр которой – необходимость прибора в учебном процессе в определяемый учителем момент времени.

Для проведения текущего ремонта в лаборантской организовывают зону профилактического обслуживания и ремонта приборов, о которой уже упоминалось ранее. Как правило, в ее состав входят: стол-верстак; панель с инструментами, подвешенная над столом; небольшой контрольно-измерительный стенд для полупроводниковых приборов; сейф для хранения горюче-смазочных и дорогостоящих материалов; инструкция по технике безопасности при проведении ремонтных работ и плакаты с иллюстрацией безопасных приемов выполнения работ.

В кабинете следует иметь набор инструментов: тиски настольные (ширина губок 10 см), молоток слесарный 0,5 кг, зубило, ножовка, ножницы для резки металла, ножницы для резки картона и бумаги, надфили, напильники, дрель электрическая, кусачки, плоскогубцы, круглогубцы, отвертки, ключи гаечные, паяльник, нож, шило, стеклорез, топорик, лобзик, отвертка часовая, керн, метр складной, рашпиль, оселок и т. п.

Если прибор не удается отремонтировать в условиях кабинета физики, то его следует отправить для ремонта в специальную ремонтную мастерскую или к шефам. В этом случае необходимо получить согласие со стороны администрации школы, поскольку предстоит расход денежных средств.

Зона кабинета, отведенная для профилактического обслуживания и ремонта, используется учителем (лаборантом) и для изготовления мелких деталей: соединений проводов, шнуров, стержней, втулок и т. д., необходимых при проведении демонстрационного эксперимента и работ практикума.

5.4. Учет оборудования школьного физического кабинета

Учет приборов физического кабинета заключается в регистрации поступающих приборов в инвентарной и материальной книгах.

Записи следует вести аккуратно, разборчиво. Название приборов должно соответствовать счетам и актам приема. Нужно отмечать степень исправности прибора и его комплектность. Каждый прибор должен иметь свой инвентарный номер, определяемый последовательностью поступления. Учитель записывает и другие интересующие его сведения о приборе (количественные и качественные характеристики, предприятие-изготовитель, заводской номер и т. п.).

Предметы, служащие менее одного года, инвентарем не считаются и записываются в книгу материалов.

Закрепленный за прибором инвентарный номер наносят маркировочной краской на корпусе прибора или на наклеенной этикетке. В случае повреждения инвентарной надписи ее следует обновить. В случае присваивания инвентарного номера комплекту маркируют этим номером каждый прибор, входящий в комплект.