Полная версия

Полная версияИстория Гражданской войны

Сочетание этих внешних и внутренних обстоятельств создало ту своеобразную обстановку, которая определила сравнительную легкость победы Октябрьской революции" (Сталин, Вопросы ленинизма, стр. 76–77).

Гражданская война являлась продолжением политики Октябрьской революции. И те причины, те обстоятельства, которые облегчили победу рабочего класса в октябре 1917 г., эти же причины и обстоятельства, – каждое в большей или меньшей степени, – частично изменяясь в соответствии с конкретной обстановкой, в которой протекала борьба, способствовали победе рабочего класса в гражданской войне.

Знать эти обстоятельства тем более необходимо, что они в основном сохраняют все свое значение до, настоящего времени, с теми огромными изменениями качественного порядка, которые вытекают из факта образования Советского государства, из того факта, что «Россия нэповская стала Россией социалистической» (Молотов) – с одной стороны, и из факта дальнейшего углубления общего кризиса капиталистической системы и конца относительной стабилизации капитализма – с другой.

§ 3. Противоречия в антисоветском лагере способствовали нашей победе в гражданской войне

Борьба Антанты и австро-германского блока между собой облегчала развитие пролетарской революции в России только до ноября 1918 г., до начала революции в Германии и поражения Германии в империалистической войне. Одержав победу над государствами четверного блока, Антанта получила возможность все свои силы бросить на борьбу с Советским государством. Но тут вспыхнули с новой силой острейшие противоречия между государствами Антанты и внутри их, противоречия которые только на время были приглушены в период совместной борьбы всех этих государств с Германией. Все входившие в Антанту государства были едины в своей ненависти к Советскому государству. Все они стремились задушить советскую власть, подчинить себе Россию, превратить ее в зависимое государство по образцу Китая. Все они воевали с Советским государством, поддерживали российскую буржуазно-помещичью контрреволюцию, всякие буржуазные национальные правительства. Но до конца, единым сплоченным фронтом идти против пролетарского государства вчерашние союзники не могли.

«Большие державы Антанты, – говорил по этому поводу Ленин, – не могут объединиться для борьбы с советской властью, так как слишком враждуют друг с другом. Германия таит мысль о мести Франции за грабительский Версальский мир, Франция натравливает Польшу на нас, а Англия разрешает Эстонии мириться, лишь бы эта Эстония торговала с Англией. Япония, имеющая в Сибири более сильную, чем наша, армию, не можете нами бороться, боясь нападения Америки, с которой враждует из-за колониальных интересов империализма в Китае… буржуа, поскольку они остаются буржуями, не могут не грызться и не воевать друг с другом из-за лишнего куска прибыли» (Ленин, т. XXV, стр. 14).

Но противоречия имелись, и борьба велась внутри антисоветского лагеря не только между гигантами империализма. Противоречия имелись, борьба велась и между государствами Антанты и вновь образовавшимися после Октябрьской революции государствами – соседями Советской республики. И Польша, и Финляндия, и Эстония, и все остальные окраинные государства были враждебно настроены к советским республикам. Все они боролись со Страной советов. Все они находились в зависимости от Англии или Франции, которые пользовались армиями этих государств в борьбе с Советской Россией. Но полностью, до конца распоряжаться этими армиями Антанта разумеется все же не могла.

Помимо противоречий между государствами Антанты и малыми государствами острые противоречия существовали между интересами русских помещиков и капиталистов и буржуазией окраинных стран. Борьба между ними также не в малой степени способствовала нашей победе. Поддерживать Колчака, Деникина и прочих генералов, рискуя в случае их победы над Советской Россией вновь превратиться в колонию русского империализма, или, сохраняя нейтралитет, обеспечить свою независимость – вот между чем приходилось выбирать буржуазии мелких государств. И она в конечном счете выбрала второе. Провал «похода четырнадцати государств» в значительной мере тем и объяснялся, что малые государства отказались выполнять приказы Антанты. Мы отняли у Антанты малые народы – так определял эту нашу победу Ленин.

«Маленькие государства не могут объединиться для борьбы с большевиками, – говорил Владимир Ильич, – так как они боятся, что в случае их собственной победы и одновременной победы деникинщины восстановится Русская империя, которая снова не будет давать жить мелким народам». В другой своей речи, отмечая значение нашей национальной политики, он подчеркивал: «Когда большевики говорят, что признают независимость любого народа, что царская Россия была построена на угнетении других народов и что большевики за эту политику никогда не стояли, не стоят и не будут стоять, что войну из-за того, чтобы угнетать, большевики никогда не предпримут, – когда они говорят это, им верят. Об этом мы знаем не от большевиков латышских или польских, а от буржуазии польской, латышской, украинской и т. д.» (Ленин, т. XXV, стр. 14 и 54).

§ 4. Международный пролетариат помогал нашей родине в ее борьбе

Одним из обстоятельств, имевших серьезнейшее значение в обеспечении победы пролетарского государства в революционной войне с капиталистическими государствами, была мирная политика, настойчиво проводившаяся партией и советской властью с первых же дней Октябрьской революции в отношении всех государств. Советское государство свои мирные предложения направляло одновременно и правительствам капиталистических государств и трудящимся массам. Оно делало это с целью, с одной стороны, воспрепятствовать буржуазным правительствам скрыть советские мирные предложения, а с другой – побудить рабочий класс и трудящееся крестьянство капиталистических стран активно выступить в защиту Страны советов.

Многочисленные мирные предложения советского правительства буржуазией расценивались как проявление слабости Советской России. В ответ на эти предложения империалисты обыкновенно еще активнее развертывали интервенционистские действия против советских республик. Но трудящиеся массы Запада правильно оценивали искренность мирной политики советской власти и со своей стороны всячески боролись против интервенции, открыто выступая на защиту Страны советов. Ярчайшим примером такой активной поддержки со стороны пролетариата капиталистических стран явились выступления его в защиту Советской России во время третьего похода Антанты в 1920 г.

«Вы знаете, – говорил по этому поводу Ленин, обращаясь к участникам Всероссийского съезда транспортников, – что против нас в течение трех с половиной лет воевали все богатейшие державы мира. Та военная сила, которая стояла против нас и которая поддерживала Колчака, Юденича, Деникина и Врангеля, – вы прекрасно знаете, каждый из вас участвовал в войне, во много раз, безмерно и безусловно превышала наши военные силы. Вы прекрасно это знаете, что мощь всех этих государств неизмеримо больше нашей и сейчас. Как же это могло случиться, что они ставили задачу победить советскую власть и не победили? Как это могло быть? Ответ мы имеем точный. Это могло быть, и это случилось потому, что пролетариат во всех капиталистических странах был за нас. Даже в тех случаях, когда он заведомо был под влиянием меньшевиков и эсеров – в странах Европы они называются иначе, – он тем не менее не поддерживал борьбу против нас… Рабочие передовых стран настолько определяют ход войны, что против их желания нельзя вести войны, и в конечном счете они сорвали войну против нас пассивным и полупассивным сопротивлением» (Ленин, т. XXVI, стр. 288).

Передовая часть рабочего класса активно боролась с мировым империализмом, отвлекая на себя силы и удары, направленные против отечества мирового пролетариата – Советской республики. Мощное революционное движение на Западе и Востоке, с особенной силой развернувшееся после Октября под непосредственным влиянием пролетарской революции в России, было одной из основных причин побед Советского государства в гражданскую войну.

Революция в Германии осенью 1918 г. помогла Советской России освободиться от тяжелых пут Брестского мира. Героическая советская Венгрия, погибшая в неравной борьбе с империалистическими государствами Западной Европы, приняла на себя удары румынской армии, предназначенной для вторжения на советскую территорию.

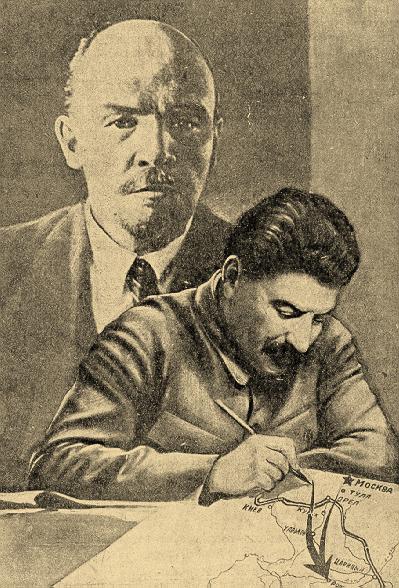

Монтаж художника А. Лаврова.

Этим она в огромной мере облегчила положение Советского государства и тем самым оказала неоценимую помощь всему делу мировой пролетарской революции. «Рисовые бунты» в Японии осенью 1918 г. и противояпонское восстание в Корее в 1919 г. также явились одной из причин, помешавших японским империалистам расширить интервенцию на Дальнем Востоке. Самоотверженная, героическая работа коммунистов и революционных рабочих в империалистических армиях на родине и среди войск интервентов в России вынудила и Англию, и Францию, и другие государства отказаться от использования собственных войск для борьбы с Советами.

Владимир Ильич, указывая, что и Англия и Франция вынуждены были убрать свои войска с севера и юга России, и не только эти войска убрать, но вообще отказаться от использования своих войск, говорил; «Это – наша первая основная победа, потому что это не только военная и даже вовсе не военная победа, а победа на деле той международной солидарности трудящихся, во имя которой мы всю революцию начинали, указывая на которую мы говорили, что как бы много ни пришлось нам испытать, все эти жертвы сторицей окупятся развитием международной революции, которая неизбежна. Это проявилось в том, что в таком деле, где больше всего играют роль самые грубые и материальные факторы, в военном деле, мы победили Антанту тем, что отняли у нее рабочих и крестьян, одетых в солдатские мундиры» (Ленин, т. XXIV, стр. 595).

В период гражданской войны по инициативе большевистской партии под руководством Ленина оформился Коммунистический интернационал (I конгресс которого состоялся в марте 1919 г.), возглавивший революционное движение рабочих в странах капитализма в защиту Страны советов.

Международный характер борьбы пролетарского государства с мировым империализмом особенно ярко проявлялся в том, что пролетарии всех стран и угнетенные народы колоний активно участвовали в этой борьбе, помогая рабочему классу советских республик отстоять первое в мире отечество трудящихся.

Троцкисты утверждали, что только и исключительно помощь уже победившего в передовых капиталистических странах пролетариата даст возможность Советской России устоять перед натиском мирового империализма. Опыт гражданской войны опроверг это капитулянтское утверждение, доказав, что пролетариат Страны советов, руководимый партией Ленина, непобедим и при той поддержке, которую оказал показывает ему мировой пролетариат, хотя пролетарская революция и не победила еще в других странах.

§ 5. Партия – организатор наших побед

Решающую роль в наших победах сыграла коммунистическая партия под руководством Ленина и Сталина.

«Высокая честь организатора наших побед принадлежит великому коллективу передовых – рабочих нашей страны – Российской коммунистической партии», – подчеркивает т. Сталин.

Партия во главе с Лениным и ближайшим его сподвижником т. Сталиным организовала победу над мировым империализмом.

«Пролетариат, если только он хочет и будет господствовать, должен доказать это и своей военной организацией» (Ленин, т. XXIV, стр. 122). "Для ведения войны по-настоящему необходим крепкий организованный тыл", – говорил Владимир Ильич (Ленин т. XXII, стр. 304).

Одна задача дополняла другую. Вместе они составляли единое целое. В этих двух направлениях: по линии создания военной организации пролетариата – Рабоче-крестьянской красной армии, и по линии создания крепкого тыла, обеспечивающего боевую деятельность Красной армии, проводила свою работу партия.

Вооруженный революционной теорией Маркса – Ленина, пролетариат Страны советов под руководством партии с первых же дней Октябрьской революции развернул работу по созданию своей армии. Известно, что партии пришлось преодолеть значительное сопротивление своей военной политике в своих собственных рядах.

Создание единой централизованной Красной армии, широкое привлечение и использование бывших военных специалистов, внедрение железной революционной воинской дисциплины – по всем этим важнейшим вопросам партии пришлось вести борьбу на два фронта. Если «левые коммунисты» отстаивали мысль о партизанской армии, отрицая необходимость централизации, то другие, во главе с Троцким, извращали идею пролетарского централизма, подменяли его централизмом бюрократическим, голым администрированием, глуша революционную инициативу мест. Если «левые коммунисты» высказывались против использования военных специалистов, то Троцкий и его единомышленники чрезмерно доверяли старым специалистам, покровительствовали худшим элементам из них, пренебрегая необходимостью партийной бдительности. Если «левые коммунисты» – и «децисты» – предлагая сохранить в армии выборность командного состава, тем самым разрушали железную воинскую дисциплину в ней, то другие военные работники во главе с Троцким, забывая, что в Красной армии только сознательная воинская дисциплина будет железной, недооценивали, умаляли роль и значение партийных организаций, партийной работы в армии как силы, которая обеспечивала пролетарское руководство в частях, воспитывала бойцов, выковывала железную воинскую дисциплину.

Партия, руководимая Владимиром Ильичом, беспощадно боролась против всех уклонов и извращений своей линии, настойчиво и последовательно проводя ее в жизнь через коммунистов-командиров, через своих представителей в армии – военных комиссаров, через армейские партийные организации, через всю систему политических органов. Общеизвестно, как высоко ставил Ленин значение партийно-политической работы в армии, значение всей системы партийно-политического воздействия на нее. «Без военкома мы не имели бы Красной армии», – говорил Владимир Ильич. Отмечая в начале 1919 г., что уже создан «крепкий фундамент Красной армии», Владимир Ильич указывал, что «мы создали этот фундамент работой по-новому, политической пропагандой на фронте, организацией коммунистов в нашей армии, самоотверженной организацией и борьбой лучших людей рабочей массы» (Ленин, т. XXIII, стр. 503).

Подчеркивая, что партия сумела привлечь тысячи старых офицеров на сторону рабочего класса, Владимир Ильич объяснял это тем, «что благодаря существованию в Красной армии коммунистических ячеек, имеющих громадное пропагандистско-агитационное значение, небольшое число офицеров окружено такой обстановкой, таким громадным напором коммунистов, что большинство из них не в состоянии вырваться из той сети коммунистической организации и пропаганды, которую мы их окружаем» (Ленин, т. XXIV, стр. 539). Яркой иллюстрацией того значения, которое придавал Владимир Ильич партийно-политической работе во всех ее видах (агитационная, культурно-просветительная, печать), служит известное его заявление о том, что «наши победы на Дону стали возможны исключительно благодаря усилению партийной и культурно-просветительной деятельности в рядах Красной армии» (Ленин, т. XXIV, стр. 48). Не раз подчеркивал Владимир Ильич и те огромные результаты, которые давала наша агитационная работа среди войск противников.

Тов. Сталин также уделял исключительное внимание политической работе. "Он, – как указывает т. Ворошилов, – приписывал громадное значение развертыванию политработы в армии и неоднократно являлся инициатором мобилизации коммунистов, считая необходимым, чтобы значительный процент их посылался в качестве рядовых бойцов. Тов. Сталин был очень требователен к подбору военкомов.

Он резко критиковал тогдашнее Всероссийское бюро военных комиссаров за присылку «мальчишек». Он говорил: «Военкомы должны быть душою военного дела, ведущей за собою специалистов» (телеграмма из Царицына, 1918 г.) " (Ворошилов, Сталин и Красная армия).

В годы гражданской войны партия послала в армию лучших своих сынов. До 50 % членов партии находилось в рядах Красной армии (300 тыс. человек в 1920 г.). Вся работа партии, как этого требовал Центральный комитет, велась под лозунгом: «Все для войны, все для победы!». Те из коммунистов, кто не дрался на фронте, в тылу ковали победу. Во все серьезные моменты гражданской войны партия находила в своих рядах новые и новые силы и бросала их на фронты. Сплачивая бойцов, воодушевляя их личным своим примером, коммунисты обеспечивали победу над белогвардейцами и интервентами.

§ 6. ЦК партии во главе с Лениным и Сталиным руководил борьбой Красной армии

Партия в лице ее Центрального комитета во главе с Лениным и Сталиным руководила не только организацией, строительством, укреплением Красной армии, но и всей боевой, оперативной ее работой. Основные принципиальные вопросы стратегического и оперативного характера (планы войны, направление ударов и др.) решались Центральным комитетом партии. В гражданской войне, являвшейся продолжением политики революции, требовались новые, революционные, пролетарские способы борьбы. Один фронт был непохож на другой не только и не столько даже по географическим особенностям, сколько по особенностям политического характера, которые имели важнейшее значение. Понятно поэтому, что «стратегический план, выработанный для войны с Колчаком, не мог быть пригодным для войны с Деникиным, требовавшей нового стратегического плана, в свою очередь не пригодного для войны, скажем, с поляками в 1920 г., ибо как направление основных ударов, так и схемы размещения основных боевых сил не могли не быть различными во всех этих трех случаях» (Сталин, Об Октябрьской революции, стр. 44).

Центральный комитет партии непосредственно утверждал планы борьбы на основных фронтах. Известно, что Центральный комитет наметил свой план разгрома Колчака, отвергнув предложения Троцкого. План разгрома Деникина был разработан т. Сталиным и лично утвержден Владимиром, Ильичом.

В зависимости от военной обстановки ЦК направлял на тот или иной фронт лучших свои представителей. Из них т. Сталину поручались наиболее ответственные участки. "В период 1918–1919 – 1920 гг. т. Сталин являлся, пожалуй, единственным человеком, которого Центральный комитет бросал с одного боевого фронта на другой, выбирая наиболее опасные, наиболее страшные для революции места. Там, где было относительно спокойно и благополучно, где мы имели успехи, там не было видно Сталина. Но там, где в силу целого ряда причин трещали красные армии, где контрреволюционные силы, развивая свои успехи, грозили самому существованию советской власти, где смятение и паника могли в любую минуту превратиться в беспомощность, катастрофу, там появлялся т. Сталин. Он не спал ночей, он организовывал, он брал в свои твердые руки руководство, он ломал, был беспощаден и – создавал перелом, оздоровлял обстановку. Сам т. Сталин писал об этом в одном из своих писем в ЦК в 1919 г., говоря, что «его превращают в специалиста по чистке конюшен военного ведомства» (Ворошилов, Сталин и Красная армия).

Победы на красновском фронте (1918 г.), борьба за Пермь в начале 1919 г., разгром белых под Петроградом летом 1919 г., разгром Деникина осенью 1919 г., разгром белополяков на юго-западном фронте в 1920 г. – все эти этапы гражданской войны связаны с именем Иосифа Виссарионовича Сталина.

Старейшие большевики, испытанные революционеры-подпольщики посылались Центральным комитетом партии для организации борьбы и руководства фронтами и армиями.

Покойный Михаил Васильевич Фрунзе – старейший большевик-революционер, боевик – в годы гражданской войны руководил нанесением сокрушительного ответного удара по Колчаку (1919 г.), разгромом контрреволюции в Туркестане, организовал разгром Врангеля (1920 г.).

Оборона Царицына, ликвидация григорьевщины, вся боевая история I Конной армии (участие в разгроме Деникина, белополяков, ликвидации Врангеля), ликвидация Кронштадтского мятежа – таковы главнейшие страницы боевой работы Климента Ефремовича Ворошилова, – одного из первых организаторов и строителей Красной армии, одного их тех, кто строил ее не в тиши кабинета, а на полях борьбы, боевого командира, политического руководителя и бесстрашного бойца, ныне – нашего Наркома Обороны.

Товарищи Каганович, Орджоникидзе, незабвенный Киров, Коссиор, Постышев, Михаил Иванович Калинин, покойные тт. Куйбышев и Дзержинский – все они активно участвовали в обороне нашей родины.

А во главе всех стоял незабвенный вождь и учитель, вдохновитель и организатор Октябрьской революции, подлинный главнокомандующий всеми силами революции, первый организатор побед – Владимир Ильич Ленин. К нему сходились нити со всех фронтов, от него шли директивы и приказания, бодрящие письма и телеграммы. Как председатель Совнаркома и Совета обороны Ленин непосредственно ведал вопросами обороны. Юдин из его секретарей рассказывает: «Во время гражданской войны его кабинет был „главным штабом“ всех военных действий, на его столе почти всегда лежали военные карты, по которым он ориентировался лучше любого фронтовика. Он требовал себе подробнейших донесений обо всех деталях операций, рассылая десятки телеграмм на все фронты, созывал (иногда по ночам) комиссии и совещания для разрешения тех или иных вопросов. Он просиживал иногда у телефона несколько часов подряд, говоря с Харьковом или Питером». За движением важнейших эшелонов Владимир Ильич лично следил по карте, обеспечивая им быстрейшее продвижение. Все основные документы, определявшие задачи партии на важнейших этапах гражданской войны (тезисы о борьбе с Колчаком, письмо о борьбе с Деникиным и др.), написаны лично Владимиром Ильичом.

§ 7. Рабочий класс вынес на себе всю тяжесть борьбы

Без крепкого тыла победа была бы невозможна. Под руководством Ленина рабочий класс создал могучий, крепкий тыл своей Красной армии, превратил всю Советскую Россию в подлинно вооруженный лагерь.

Рабочий класс вынес на себе всю основную тяжесть борьбы… Составляя становой хребет Красной армии, а в начальный период ее строительства давая ей большую часть бойцов, пролетарии Питера, Москвы, Иваново-Вознесенска, Баку, Донбасса, Урала и других промышленных центров самоотверженно боролись с белогвардейцами и интервентами. Рабочий класс с первых дней Октябрьской революции отдавал лучших своих людей на фронты. И при каждой очередной угрозе и опасности он вновь и вновь черпал из своей среды тысячи и десятки тысяч новых бойцов для отражения противника. Во все поворотные моменты гражданской войны, когда на фронтах создавались затруднения когда враг наступал, партия, Ленин в первую очередь обращались непосредственно к рабочему классу.

Апрель 1919 г. Положение на восточном фронте ухудшилось. Колчак продвигается вперед. И Владимир Ильич обращается с призывом к питерским рабочим поставить на ноги все, мобилизовать все силы, какие только имеются, на помощь восточному фронту.

Конец сентября 1919 г. На этот раз победоносно наступает Деникин. Петроградские рабочие уже отправили лучших товарищей на южный фронт. И Владимир Ильич обращается ко всем рабочим с призывом последовать примеру петроградского пролетариата.

Середина октября 1919 г. Деникин приближается к Туле, угрожая Москве. Юденич – у стен Петрограда. И снова обращается Владимир Ильич к рабочим Петрограда: «Бейтесь до последней капли крови, товарищи, держитесь за каждую пядь земли, будьте стойки до конца, победа недалека! Победа будет за нами!»

Бюро землячества женщин – участниц гражданской войны.

Нет такого города, рабочие которого не дали бы десятков, сотен примеров невиданного героизма. Каждый город, каждый завод, каждая красноармейская часть могут рассказать не об одном подвиге бойца-пролетария. Вот один из многих – рабочий-краснознаменец Назаров, старый большевик-подпольщик Златоуста, умерший уже в конце первой пятилетки. А в те огненные годы он, машинист по специальности, без всякого военного образования, организует по-новому работу бронепоездов, создает под Бугульмой на восточном фронте бронепоезд с десантным отрядом. Этот бронепоезд сыграл немалую роль при переходе Красной армии в наступление на Симбирск. Назаров, как отзываются о нем его близкие товарищи, "был одним из тех самородков рабочих, о которых с такой любовью говорил Ленин, ставя перед партией задачу – такого рода людей «ободрить, поставить на ноги и выдвинуть».

§ 8. Союз рабочих и крестьян обеспечил победу